По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

Состав преступления (сборник)

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

1

Лети былое прахом,

Казнить тебя пора

Руки единым взмахом

И росчерком пера!

Чтоб насмерть – не воскресло,

Не вырвалось из мглы.

О, как жестоки кресла,

Пронзительны столы!

Глядят глаза лихие

И в голосах тех – яд.

От имени России

Навытяжку стоят.

И не спастись, не скрыться,

Не пошатнуть стены.

Вдали родимых лица

Печальны и верны.

…И этот страх барьера

И эта вот скамья —

Моей судьбины мера,

Отныне суть моя?

Встать, сесть имею право,

Отсчитаны шаги.

Налево и направо

Погоны, сапоги.

2

И чем душа кипела,

Чем был годами жив,

Теперь подшито к делу

И брошено в архив.

Родимые тетради,

Знакомых рифм гурьба,

Дрожь сердца в звонком ладе,

Что ни строка – судьба.

Как трепетно порою

Листал, то тешась вновь

Созвучною игрою,

То правил, черкал в кровь!

Сквозь точки, запятые

Мелькали тем видней

Судьбы перипетии,

Событья прошлых дней.

И всё, как взрывом – с маху,

Бей штемпель тот, кости!

Грядущее, ты к праху,

А нынче – Бог прости!..

В лихие те картоны,

В железо скрепок тех

Моленья, зовы, стоны,

И праведность, и грех.

1970

Лагерь

Не хочется вспоминать о лагере связно и постепенно, как это было в самой жизни. Хочется вспомнить, как запомнилось, как обобщилось. Вспоминать по чувству, по мысли. Это вернее. В этом есть сердечная потребность. Впрочем, пора к делу.

С Богом!

Пересылка в Потьме. Лагерь уже близко. Уже под ногами мордовская тюремная, лагерная земля. И камера, в которой мы сидим или, вернее, лежим, сама словно в земле. Тёмные нары в два этажа, тёмная параша на полу, тёмная дверь. Маленькое оконце перепутано ржавыми железами. Оно упирается в голую стену. От параши разит аммиаком. Ржавый свет лампы над дверью и цветом, и чем-то ещё родственен с этим запахом, от которого нет спасенья.

Но зато впервые мы встречаемся с настоящими зэками из политических лагерей. Это литовцы, двое. И каждому срок – 25 лет! В это не верится, я смотрю на них, как на чудо-юдо. 25 лет вне жизни, 25 лет! В камере странный отблеск этих двух лиц, отблеск их слов, их передвижений. Люди среднего возраста. Один сидит уже 14 лет, другой – 19. Оба сражались в лесах, в рядах «лесных братьев». А за это – 25 лет или расстрел. Теперь дают не 25, а 15. Но двадцатипятилетники досиживают своё.

Мне сам срок – 25 – внушает уважение, эти люди чудятся героями. Потом, за годы, я понял, что и в лагере идёт жизнь и проходит всё – и 25 лет. И геройство не в том, что отсидел, а в том, как сидел. Но тогда я смотрел на этих литовцев во все глаза и внимал каждому их слову.

Мы с Брауном приели взятое с собой из тюрьмы, у нас ничего не было. Литовцы угостили нас сыром, сахаром. Они недавно получили посылки. Это были те посылки, которых положено одну в год. Мы об этом знали. Тем выше казался мне поступок литовцев, делившихся с нами. Ведь одна посылка в год, 5 кг (а на поверку, так дай Бог – четыре!) И из этих килограммов, а, вернее, граммов они выделяли нам, уже позабывшим вкус домашней пищи. А им-то каково за 15, за 19 лет! Я почуял что-то присущее только лагерю – более подлинное и человеческое, чем бывало на воле. И рассказы их были отзвуками другого мира. Жизнь в лесу, в землянках, с оружием в руках, всегда тревога, всегда готовность к смерти. Трагическая партизанщина обречённого народа. Но литовцы не казались несчастными. В них и впрямь было что-то лесное, что-то до корней мужское. Такое впечатление о литовцах оказалось самым точным, сколько я их ни встречал – всегда чуял то же самое. Не знаю, каковы они в Литве, на воле. Но в лагере это люди настоящие. Мы уже знали, что у зэка не положено ничего спрашивать о его «деле». Такова неписаная этика зоны. И литовцы очень глухо упомянули о себе. Только снизойдя, вероятно, к нашему полудетскому любопытству, которое светилось в глазах, – один из них рассказал кое-что. Но из-за дурного русского языка я ничего толком не понял. Впрочем, суть была в том, что его обучили в специальной школе на Западе, куда он попал после войны, и забросили в Литву. Он несколько лет воевал, но потом его предал бывший односельчанин по фамилии Демонас. И на воле имена людей символичны, а в лагере тем более. Я с этим потом не раз сталкивался. Впрочем, в лагере кажется, что любая мелочь имеет тайный смысл. Частично так и есть. Сама неестественность подобного человеческого поселения, этого «усеченного» бытия порождает в душах людей фантастическое и призрачное, изгибает психику. Я и себя ловил иногда на таких изгибах. Но об этом после.

Скоро мы расстались с литовцами, записали домашние адреса друг друга. Мы с Брауном очутились в последний раз вместе в узком закутке столыпинского вагона. Было о чём вспомнить перед разлукой. Об этом многое бы хотелось сказать, но сейчас ещё больно. Это только стиху, видать, под силу. Ну вот, высадили меня из поезда. Прощай, Коля, прощай! Поэзией и кровью мечен наш с тобой путь. Храни тебя Бог!

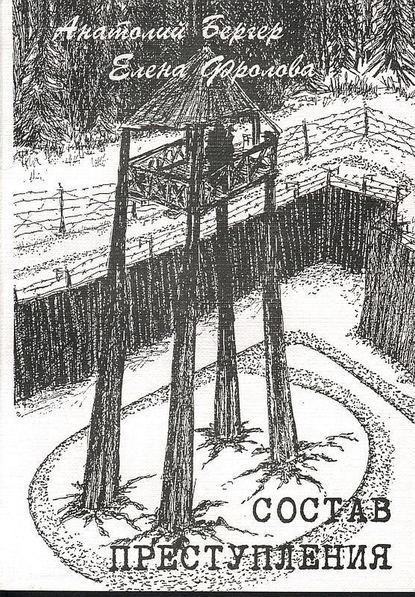

Я вошёл в зону вечером 29-го апреля 1970 года. Всё было приземисто и сумрачно кругом. Маленькие бараки стояли в углах и посреди этого опутанного проволокой прямоугольника. Торчали вышки, на них виднелись фигуры часовых. Слышался временами собачий лай, подвывание. Мелькал свет прожектора. Скудно светились окна бараков. А за проволокой, за заборами, за вышками темнел широкий мордовский лес. Всё напоминало полустанок посреди дальней дороги – выйди да и бреди по Руси сквозь леса и поля. Ан, нет – не пойдёшь, тут и сиди. Много раз до этого я мечтал и вправду сойти с поезда на таком полустанке и пропасть в дремучем раздолье русской природы. Вот мечта и сбылась, да только не совсем. Поезд мой остановился, вагон стал. И нету больше ходу, и нет пути. А покуда я вошёл в лагерь 385/17 и озирался вокруг настороженно, как и положено новичку. Правда, особенно долго озираться не пришлось. Надзиратель, по-здешнему «мент», послал меня в баню. Зэков почти не видно было из-за позднего часа. Банщик – одноглазый седой старик – обошёлся со мной приветливо. И он тоже отбывал 25 лет, кончал уже. Это был украинец, из бандеровцев. Я о них на воле слышал только дурное. А на поверку вышло не то.

После бани получил я лагерную амуницию – куртку, штаны, а также ботинки, поразившие меня размерами. С того их в лагере и звали «говнодавами». В секции указали мне на верхнюю койку в углу. Над ней ютилась хмурая зыбкая лампочка. К счастью, на ночь её выключали. Под храп, сопенье, посвистыванье и вздыханье зэков потекла моя первая ночь в лагере.

И началось моё знакомство с этим неведомым мне миром. И первое, что я увидел – Россию. Да, я заглянул ей прямо в лицо, глаза в глаза. По тропкам и дорожкам лагеря вдоль вышек и заборов бродили осколки двадцатых годов – седовласые, седоусые старики ковыляли, налегая на палку или костыль. Около них топтались виденья годов тридцатых – потемней волосом, покрепче шагом. И шмыгали тут и там тени годов 40-х – половчей ухваткой, похищней взглядом. Это всё были полицаи. Война явилась для них ареной сведения счетов с ненавистным им режимом. Таких было большинство.

Был старик – седой, как лунь, с ярко-синими глазами и скрипучим голосом, у которого лагеря начались с 1921-го года. Мичман царского флота, он уцелел в первые дни гражданской войны, но за участие в Кронштадтском восстании попал-таки за колючий забор. С тех пор и пошло. В двадцатые и тридцатые годы его сажали и выпускали. Во время войны он пошёл к немцам. После победы его взяли уже на 25 лет – это была восьмая «ходка», как в зоне говорят. Ему стукнуло 73 года; он убирал в штабе, где находилось лагерное начальство. Зэки считали, что такая должность стукачья и, наверное, так и есть. Но на старика смотрели сквозь пальцы – что с него возьмёшь, с этой горькой, измытаренной старости? Мне так было его просто жаль. Скрипучий голос, дрожащие шаги, вся жизнь в железах – за что же осуждать? Не каждому дано стоять против судьбы с высоко поднятой головой. Хоть ярко-синие морские очи не поблекли от лагерной ржави – и то немало.

Был старик 88-ми лет, огромный, с круглой сивой головой, широкой бородой, большими светлыми глазами. Про него говорили, мол, старик Тищенко уже 50 лет у большевиков в плену. Он в конце двадцатых попал на десять лет, в войну пошёл к немцу, после войны – в лагеря на 25 лет. Оставалось ему при мне сидеть ещё года два. В последнюю отсидку он уверовал в Бога всей душой и беспрестанно молился. Вся жизнь его теперь держалась на этой истовой вере. Господь ему, впрямь, помогал. Он сидел за баней на пеньке и клал одно крестное знаменье за другим. Потом вставал и ходил, ходил туда-сюда, бормоча молитвы, продолжая креститься. Он крестил и пенёк, и землю, по которой ходил, и само небо. А то вдруг начинал мелко-мелко крестить, будто костить, угол бани, яростной скороговоркой бормоча уже, видать, не молитву. Это он изгонял нечистого, проклинал его. Я подружился с ним, и он немудреным словом обсказал мне свою любовь к Богу. «Бог есть любы, – говорил он, – нельзя обманывать Господа». Никогда не поминал прошлого. Только однажды и сказал, за что здесь и в какой раз. Когда я видел его сгорбленную большую спину, круглую сивую голову, тяжёлую тёмную руку, крестившую мать-землю, мне становилось светлее на свете, и вышки кругом словно отступали к лесу.

Но не все старики были такими. Были полицаи, заслужившие такое название. Учётчик Бондаренко словно сошёл с экрана какого-то военного фильма. Он глядел исподлобья, по-бычьи поворачивал голову. Когда на проверке он по карточкам вызывал зэков, бросая на каждого вызываемого подозрительный жёсткий взгляд, я живо представлял оккупированную деревню, немецких автоматчиков и офицера с пистолетом в руке против тёмной понурой толпы крестьян, а сбоку – Бондаренко – старосту и его отрывистый хлёсткий голос и колючий взгляд. То-то приходилось от него, видать, крестьянину! В первые же дни мои в лагере он сказал мне: «Война – стихия. И ты и я – люди, все жить хотим. А с немцами шутки плохи. Отказался – с голоду подохнешь, а то и убьют. Немец есть немец. Так что не суди никого, ты войны не видел. Так-то». Бондаренко был патентованный стукач, он этого и не скрывал. Он говаривал: «Вот молодые собираются, шепчутся по углам, а в штабе вся раскладка на них готова. Куда там! Миллионные армии хребет сломали, а они туда же. Пропадут ни за что. Сами лезут в беду». Я видел, Бондаренко бросает на меня свои цепкие взгляды, видно, хотелось ему обо мне поподробней узнать. Впрочем, лагерные стукачи существовали в основном за счёт наговоров и оговоров. Начальство и это устраивало.

Таким был, например, полицай по фамилии Баклан. Создавая его, природа решила, видно, подстроить подвох всем остальным, ибо лицо у него было открытое и приятное. И разговор вполне обходителен, пока ему, по-лагерному говоря, не наступали на хвост. Тут он ощеривал свою волчью зверскую пасть. Был он из раскулаченных, хоть и кулаком совсем не был, а так – средний середнячок. А раскулачивали самые из никудышных, лодыри да прохиндеи. И вот, рассказывал Баклан, не пожалели его малых детей, в трескучий мороз выбросили всю семью на улицу да погнали к чёрту на рога. И как пришёл рыжий фельдфебель, тут уж Баклан добрался до своего недруга, который его губил и мордовал. Отвел душеньку. За то и получил 25. Но в лагере он только поменял хозяев и стал ретиво служить администрации, продавая не только молодых зэков, но и старых, таких же, как и он. Он нёс на вахту всё, что слышалось по лагерю, что изрекалось в отхожем месте, в умывалке, между столовой и бараком, и где бы то ни было. И добился-таки своего: срок ему сократили до 15 лет, и он ушёл на волю раньше меня. Старшие зэки из полицаев, до того осуждавшие его за предательство, теперь поговаривали: «Ему надо было продавать, выйти мужик хотел». На Руси уважают, как нигде, того, кто сделал по-своему. Кто смел, тот и съел. А как съел и кого – это уже Бог с ним. Я однажды сказал Баклану кто он есть, но в ответ получил только заковыристый мат. Он был уверен в своей правоте и что ж – кое-кого уверил в ней – из тех, кого продавал и предавал.

Были среди полицаев откровенно страшные личности. Немец Нейгебауэр был из тех, поволжских, кого Екатерина II привезла в Россию как своё приданое. В первые же дни войны их всех с Поволжья бросили в Сибирь и Казахстан – несколько часов на сборы и в телятники. Однако Нейгебауэр не попал в эту несчастную толпу. Он остался на месте. Женат он был на еврейке, были дети. При приближении нацистов он своими руками убил жену и детей. Был он небольшой, коренастый, весь какой-то тяжёлый, массивный, как комод. И лицо его было грубо сработано и тяжко, и взгляд ложился на человека, как камень. Говорил он по-русски тяжело, и фразы его были подстать всему в нём – и лицу, и голосу, и походке. Я поймал однажды его взгляд на одного зэка, получившего посылку и поедавшего сало. Страшней и завистливей этого взгляда трудно что-нибудь придумать. Нейгебауэр тоже был верным слугой администрации и стучал даже на немцев, с которыми пил и ел. Он отсидел лет 19 и был отпущен на волю. Я слышал, будто его убили в родных местах, не знаю, правда ли это.

Был осетин из кавказской дивизии, знаменитой своими зверствами. Он громко и подробно рассказывал, как убивал евреев. Кавказская рота расстреляла ростовскую тюрьму – около трёх тысяч человек. Немцы только надзирали. А осетины, армяне, грузины и прочие сыны Кавказа со скрежетом открывали камеры, гнали по коридорам и лестницам понурых узников, тыча им в спину дулами автоматов. Во дворе расстреливали партиями, заставляли рыть могилы самих обреченных и становиться на краю этих чёрных ям. Немецкий офицер с пистолетом ходил и поглядывал, всё ли ладно. Так продолжалось три дня. В лагере осетин был у начальства на отличном счету, он руководил СВП (секция внутреннего порядка). Члены этой секции, состоявшей сплошь из полицаев, доносили на вахту, кто и с кем пьёт чай и тому подобные сведения. Это были стукачи официальные, их окружало в лагере всеобщее презрение. Даже полицаи иной раз расшифровывали СВП по-своему (советская военная проститутка). Любопытно, что срок у осетина был всего десять лет. После отступления немцев он остался в России и даже пошёл в партизаны. Тут он тоже дослужился до наград, а после войны работал счетоводом в колхозе. Наконец, добрались до него, взвесили за и против и бросили ему червонец, как называют в лагере десятилетний срок. У зэков вообще своя шкала отсидки. Хоть и говорят, что каждого свой срок давит (у зэков есть другое словцо), но всё-таки сроки считаются большими только свыше десяти. До десяти – все детские. До пяти – вообще не сроки, можно на параше отсидеться. Что ж тут скажешь – не прошла даром сталинская выучка. 25 лет принимается почти как должное. Зэки рассказывают, что когда обратились украинцы к Ковпаку, чтобы посодействовал о снижении, он будто бы ответил: «Кара нэвэлика, трэба отбувати».

Уже при мне прибыл в лагерь старый хромой одноглазый зэк по фамилии Разноглазов. Такое совпадение фамилии и наружности оказалось ещё удивительней, когда зэк рассказал, что и брат его тоже одноглазый, а отец ещё до войны ослеп. Была в этом зэке какая-то народность и основательность. Услышав, как матерые полицаи говорят нам, молодым зэкам, что они-то сами никого не расстреливали, что им навесили чужие грехи на шею, он громко заявил: «Врёте, не было таких полицаев. Я сам вешал не раз. Нюрку Зыкову, односельчанку, повесил на суку за то, что партизан укрывала. Сказал ей – накидывай петлю, она сама и накинула… Я всех полицаев по Белоруссии знаю, у немца на шармачка не поработаешь, это не русский Иван». Разноглазов любил рассказывать, как, выражаясь его языком, «резался с прокурором на суду». Прокурор требовал высшей меры, но Разноглазов сумел ускользнуть от такой напасти. Но и небольшой лагерный срок оказался для него роковым, он умер от разрыва сердца; спускался по лестнице и вдруг подкосились ноги, упал, подняли его уже мертвого. Он мне запомнился ещё и оттого, что сочинял иногда стихи, и была в них какая-то подобная ему самому исконная народность, какой-то отголосок народной правды, которую теперь почти и не услышишь за шумом и криком.