По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

Чешское время. Большая история маленькой страны: от святого Вацлава до Вацлава Гавела

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Чешское время. Большая история маленькой страны: от святого Вацлава до Вацлава Гавела

Андрей Шарый

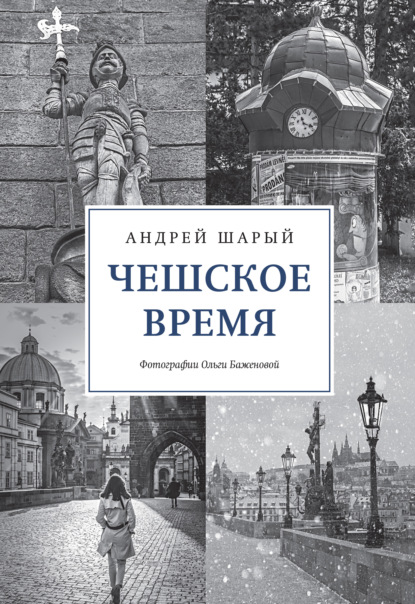

Новая книга известного писателя Андрея Шарого, автора интеллектуальных бестселлеров о Центральной и Юго-Восточной Европе, посвящена стране, в которой он живет уже четверть века. Чешская Республика находится в центре Старого Света, на границе славянского и германского миров, и это во многом определило ее бурную и богатую историю. Читатели узнают о том, как складывалась, как устроена, как развивается Чехия, и о том, как год за годом, десятилетие за десятилетием, век за веком движется вперед чешское время. Это увлекательное путешествие во времени и пространстве: по ключевым эпизодам чешской истории, по периметру чешских границ, по страницам главных чешских книг и по биографиям знаменитых чехов. Родина Вацлава Гавела и Ярослава Гашека, Карела Готта и Яна Гуса, Яромира Ягра и Карела Чапека многим кажется хорошо знакомой страной и в то же время часто остается совсем неизвестной.

При этом «Чешское время» – и частная история автора, рассказ о поиске ориентации в чужой среде, личный опыт проникновения в незнакомое общество. Это попытка понять, откуда берут истоки чешское свободолюбие и приверженность идеалам гражданского общества, поиски ответов на вопросы о том, как в Чехии формировались традиции неформальной культуры, неподцензурного искусства, особого чувства юмора, почему столь непросто складывались чешско-российские связи, как в отношениях двух народов возникали и рушились стереотипы.

Книга проиллюстрирована работами пражского фотохудожника Ольги Баженовой.

Андрей Шарый

Чешское время. Большая история маленькой страны: от святого Вацлава до Вацлава Гавела

© Текст, Шарый А., 2021

© Фотографии, Баженова О., 2021

© Оформление. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2021

КоЛибри®

* * *

00:00

Чуть просторнее Калмыкии

Прага. Пражский Град

Praha. Prazsky Hrad

О моей нации в «большом мире» ничего не известно, поскольку все, что ее касается, тривиально, неинтересно – а быть может, только кажется таковым.

Ян Паточка. Кто такие чехи? (1972)

Вид на Пражский Град с Карлова моста

Над Пражским Градом не слышно торжественного боя часов, потому что куранты на башнях не установлены, нет у главной чешской крепости традиции ежечасного «бом-бом!». Вот перекличку колоколов разных пражских храмов желающие могут послушать (скажем, с холма Петршин), это для города дело обычное, но в Граде с частым звоном стро?жатся. Самая главная чешская колокольня расположена в южной башне кафедрального собора Святых Вита, Вацлава и Войтеха, с ежедневным «Ангелом Господним» тут не мельчат – звонят не больше десяти раз в году, по праздникам, да еще по особенным, иногда трагическим поводам вроде похорон в 2011 году президента и гражданина Вацлава Гавела. Так что каждый раз, считайте, это спецпредставление. На третьем уровне 96-метровой башни, увенчанной зеленой четырехугольной шапкой, подвешены почти все имеющиеся на вооружении собора инструменты духовного оркестра: пять из шести колоколов носят имена важных святых, еще один зовется Dominik, поскольку звонят в него, если выпадает такое счастье, исключительно по воскресеньям. Чехи, получившие в наследство от истории неимоверное множество великолепных храмов, не очень-то богомольны: католиками числят себя лишь десять процентов населения страны, а число гуситов или лютеран и вовсе пренебрежимо невелико.

Западный фасад собора Святых Вита, Вацлава и Войтеха

Седьмой и главный соборный колокол, Зикмунд (весом 15 тонн, самый большой в Чехии), размещен этажом ниже, ему и достается основная работа. Европейская традиция такова, что звонари раскачивают не столько язык (по-чешски он называется srdce, «сердце»), сколько купол, поэтому особенно большие колокола в «неправославных» странах не отливают. Зато, в отличие от 202-тонного кремлевского Царь-колокола, Зикмунд за четыре с половиной века дежурства не треснул и не раскололся. Управляются с ним разом шесть человек, добровольцы из общества «Пражские звонари святого Вита». У Зикмунда, можете сами послушать в ютубе, довольно высокий медно-оловянный голос, 80 процентов меди на 20 процентов олова. Уровень звукового давления при работе колокола достигает 120 децибел – с такой силой грохочут пескоструйный аппарат и отбойный молоток.

Забавно наблюдать, как опытные звонари, качающие язык, выскакивают из-под купола, едва убедившись в том, что вот-вот бумкнет, – иначе оглохнешь. Зикмунд спродюсировал и отлил известный в Богемии металлических дел мастер Томаш Ярош из Брно, украсивший корону и талию колокола разными медальонами и надписями на латыни и чешском. При всей замысловатости смысл их сводится к одному, главному слогану: «Голос мой – голос жизни – зову вас – собирайтесь к мессе». Легенда рассказывает, что любая неприятность с главным колоколом страны грозит бедой и самой Чехии, и это не сказка, а быль: стоило в 2002 году вывалиться «сердцу» Зикмунда, как Прагу постигло небывалой силы наводнение, которое и я прекрасно помню. Уровень Влтавы тогда поднялся почти на восемь метров, затопило полгорода, даже в зоопарке утонули 134 несчастных животных. Жизни ни в коем случае нельзя терять свой голос.

Башню собора Святого Вита строили долго-предолго, поэтому до пояса она получилась готической, а после 55-го метра барочной. Выше всех колоколов, под шпилем, на верхушке которого флюгером вертится позолоченный двухвостый лев с крестом в лапах, расположен часовой механизм. Чтобы добраться к нему от часовни Гроба Господня (туда в 1436 году перезахоронили останки епископа Збынека Зайица из Газмбурка, прозванного за пугающую для священника необразованность Алфавитом), приходится пересчитать почти три сотни ступеней. Эти часы, по остроумному замечанию одного современного пражского летописца, хай-тек эпохи императора Рудольфа II – артефакт начала XVII века: стрелки на верхних циферблатах движутся с обычной скоростью, а на нижних оборачиваются непривычно проворно, за 15 минут. Не думаю, впрочем, что речь идет о самом необычном пражском хай-теке: например, стрелки на часах Еврейской ратуши в районе Йозефов вращаются в обратную от привычной сторону, а циферблат расчерчен буквами (они же цифры) на иврите. Поскольку на иврите пишут слева направо, то и стрелки движутся слева направо, иначе говоря, по-еврейски.

Наблюдения за часами Большой башни с их двойным способом времяисчисления, быстрым и медленным, заставили меня покопаться в интернете, чтобы восстановить в памяти кое-что давным-давно прочитанное. Вот, нашел: древние греки для обозначения времени использовали целых два понятия – хронос и кайрос. Кайросом они назвали бога счастливого мгновения, повелителя неуловимого мига удачи – того мига, что всегда наступает неожиданно. Хронос – бог, породивший помимо трех стихий еще и собственно время; характеристики Хроноса не качественные, а количественные, касаются не взрывного, но последовательного движения из прошлого в будущее. Хронос, получается, время «старое», а кайрос – «новое», юное и возобновляющееся. А какое оно, чешское время?

Исходя из своего понимания исторической философии, Томаш Гарриг Масарик[1 - Томаш Масарик был последовательным сторонником женской эмансипации, как сказали бы сейчас, гендерного равенства. В 1878 году он женился на дочери богатого американского предпринимателя Шарлотте Гарриг и добавил к своему имени фамилию супруги, причем поставил ее впереди своей собственной. В Чехословакии полное имя Масарика в обиходе сокращали до аббревиатуры ТГМ. – Здесь и далее примеч. авт.], «создатель Чехословакии» и ее первый президент на протяжении 17 межвоенных лет, провозгласил чешский вопрос вопросом всемирным, а возникновение национального государства промыслом Божиим. Резиденцию главы государства Масарик обустроил в Граде, откуда как на ладони открываются и пражская, и политическая, а часто и международная перспектива. В 1920 году над крышей Тронного зала поднят – и развевается поныне, если глава государства находится на территории своей республики, – президентский штандарт с лозунгом Pravda v?tez?, «Правда побеждает».

Этот лозунг выдвинул шесть веков назад проповедник Ян Гус, выдвинул скорее в духовном, чем в политическом контексте. Super omnia vincit veritas, «Правда побеждает над всем», – сообщил этот церковный реформатор в 1413 году в послании к одному из своих соратников. Вскоре Гус, оказавшийся под папским замко?м в немецком городе Констанца, где Римско-католическая церковь проводила важный собор, развил философему в зашифрованном письме товарищам: «Стойте в своем понимании правды, которая побеждает над всем и сила которой на века». Гус не отрекся от убеждений, которые проповедовал, но его правда не победила, а проиграла: несчастного сожгли на костре, пепел вытряхнули в Рейн. Тарас Шевченко написал о Яне Гусе яростную поэму «Еретик», на место гибели Яна Гуса в Констанце поместили огромный мемориальный булыжник. Но папский престол Яна Гуса до сих пор не реабилитировал, слишком велик оказался его полемический потенциал.

Собор Святых Вита, Вацлава и Войтеха

Он безусловный моральный авторитет чешской нации, из самых первых. Памятники Гусу расставлены по всей стране; самый внушительный торжественно открыли на пражской Староместской площади ровно через 500 лет после той роковой минуты, когда безжалостный палач во имя «спасения и очищения души заблудшего» разжег хворост под босыми пятками привязанного к столбу вероотступника. На цоколе пражского монумента выбито другое, не краснознаменное воззвание чешского праведника: «Любите друг друга, и правды достанет каждому». Учение Гуса, «пожертвовавшего жизнью во имя правды», оказалось столь популярным, что его последователи, обуреваемые идеями средневековой демократии, несколько кризисных десятилетий диктовали власть в Богемии, побеждали в религиозных войнах и заложили прямо-таки краеугольный камень в здание национального сознания.

Вопрос, почему именно на чешской земле в начале XV века возникло широкое движение за реформацию Церкви, на столетие опередившее возникновение протестантизма, сам по себе заслуживает исследования, ученые до сих пор спорят. Харизматичный Ян Гус, настоятель пражской Вифлеемской часовни (позже еще и ректор Карлова университета, в стенах которого сформировался кружок нетрадиционно мысливших теологов), читал на родном чешском языке проповеди – как уточнено в документах, 158 в год, – иногда собирая по нескольку тысяч прихожан. Кажется, это сделало его, человека истовой веры, самым большим грехом молодости которого было увлечение шахматами (о такой слабости Гус впоследствии сожалел), главным селебрити своего времени. Стены просторной часовни проповедник велел разрисовать нравоучительными цитатами и картинками, иллюстрировавшими пассионарные лекции об истинной вере. Эти рисунки нам не увидеть, средневековое здание не сохранилось, новое подняли на старом фундаменте в 1950-е годы просто как памятник коммунистическому пониманию гусизма, сводившемуся к классовой борьбе бедных и богатых. Теперь пражские университеты проводят в Вифлеемской часовне конференции и торжественные мероприятия, это скорее храм науки, чем храм Божий. Мне пару раз доводилось присутствовать: как и в начале XV века, все здесь практично и предельно просто, без сакральных излишеств. Гуситы полагали, что церковные помещения должны быть приспособлены для разговора с Господом, а не для демонстрации богатства слуг Его.

Ян Гус всем сердцем воспринял сложное учение английского религиозного философа Джона Уиклифа, призывавшего христиан вернуться к хрустальному роднику Священного Писания. Пражский соборный капитул в 1403 году выявил в сочинениях Уиклифа сразу 45 еретических положений. Но скажите, кто и сегодня не пошел бы за лозунгами вроде «несправедливый богач есть вор» или «собственность должна принадлежать честным»? На том же соборе в Констанце отдельно осудили практику сочувствовавших Гусу священников, которые осмелились допускать после причащения к чаше с кровью Христовой мирян, а не только духовных лиц. Чаша и стала знаком обновления, символом гуситского движения и победоносной гуситской революции, а потом и своего рода культурным кодом верности принципам национальной свободы. Кроваво-красная (вариант: золотая) чаша красовалась на гуситских флагах, над дверями гуситских храмов, а в пору Первой республики, провозгласившей безусловной приверженность нового государства принципу Super omnia veritas («Превыше всего истина»), превратилась в популярный элемент городского пейзажа, в украшение барельефов, в надстройки на башенках над крышами домов, в виньетку для туристов.

Гуситская идеология сочетает в себе готовность погибнуть в святой войне за истинную веру с пацифистскими убеждениями. Знаменитый боевой гимн «Кто они, Божьи воины» каким-то невероятным образом рифмуется с проповедями прямо-таки апостола миролюбия Петра Хельчицкого о непротивлении злу насилием и бесконечном духовном совершенствовании во имя всеобщего братства. В любом случае апелляция к фигуре таких, как Гус или его последователь Хельчицкий, масштабов при восстановлении государственности неминуемо помещает идеологию молодой страны в тесные этические рамки. Непогрешимость кумира, жизнью, проповедью и мукой своей на веки вечные задавшего потомкам высочайшую моральную планку, думаю, в некоторой степени сказывается на социальном взрослении и поведении целых поколений. Все-таки важно, какой пример для подражания предлагают тебе семья и школа: пламенного революционера, кровавого завоевателя, властного императора или вот гуманиста чистой воды. Собственно, вовсе не случайно Томаш Масарик публично объявил непримиримый чешский бой габсбургской монархии, выступив с кафедры Женевского университета не когда-нибудь, а 6 июля 1915 года, опять же в день 500-летия гибели Яна Гуса за свою веру.

Памятник Томашу Масарику в Кутна-Горе (1938). Скульптор Карел Дворжак. Статую дважды демонтировали и переплавляли (нацисты и коммунисты). Обновлена в 1991 году

Масарик и его соратники в 1910-е годы рассматривали возникновение Чехословакии как торжество гуситской идеи человечности в глобальном понимании[2 - На эту тему в книге «Проект “Чехословакия”. Конфликт идеологий в Первой Чехословацкой республике (1918–1938)» интересно теоретизирует российский историк и журналист Александр Бобраков-Тимошкин.], хотя рядовые граждане, судя по воспоминаниям современников эпохи, воспринимали независимость прежде всего как «избавление народа от трехсотлетнего германского рабства». Словаки, в свою очередь сбросившие с решающей помощью чехов и стран Антанты «тысячелетнее господство венгров», в новую страну вошли на положении младших партнеров, чтобы обнаружить: братский союз двух вроде бы близких народов не всегда и не во всем преотличная вещь. Но изречение о всепобеждающей вневременной истине на штандарте президента Чехии ничуть не полиняло от времени, оно и теперь лишает текущую политику ее стопроцентного прагматизма.

Высокому закону Яна Гуса удается следовать не всегда, но современное чешское общество, креативный класс которого склонен к всяким остроумным озорствам, подчас чутко реагирует на попытки девиаций. Осенью 2015 года наряженные в костюмы трубочистов участники пражской арт-группы Ztohoven вывесили над Градом на древке парадного штандарта огромные красные трусы – в знак протеста против «аморальности и бесстыдства» политики президента Чешской Республики Милоша Земана, сдвигавшего страну, как считали многие его сограждане, с магистрального европейского пути. Отважным актуальным художникам грозило по «двушечке», однако суд освободил их от ответственности, сославшись на то, что материальная выгода из хулиганских действий извлечена не была. Потом Земан отомстил: публично сжег эти пролетарского цвета трусы на костре, разведенном в саду Лумбе, где вообще-то выращивают овощи и фрукты для президентского стола. Президенты Чехии и проживают в этом чудесном саду, в особняке, построенном в первой половине XIX века для собственных надобностей пражским хирургом Карлом Лумбе.

Шутки шутками, но в столкновении или взаимодействии явлений карнавальной культуры с идеями о ниспосланном свыше (в том числе Яном Гусом) происхождении небольшого государства в центре Европы кроется еще одна парадигма чешского, не побоюсь этого выражения, интеллектуального дискурса. Главный пражский философ XX столетия, один из лидеров антикоммунистического диссидентского движения Ян Паточка в сборнике писем «Кто такие чехи?» выстроил концепцию национальной истории вокруг рубежных событий 1620 года, трагической даты потери независимости, восстановленной потом лишь через три столетия – и да, во многом благодаря Масарику. До злосчастной, довольно глупо проигранной чешскими сословиями (в современном понимании, читай, патриотами) битвы на Белой горе, после которой Богемия окончательно досталась Габсбургам, ее проблемы по большей части были идентичны проблемам Европы, считал Паточка, «и таким образом в Чехии <…> решались, по крайней мере отчасти, всемирные задачи». Этот почти что хтонический период философ назвал «большой историей чехов», которую под гнетом иноземцев сменила «история малая» – время «потери величия и отрыва от решения крупных задач». XX век, по логике Паточки, если и не вернул Чехию в самый центр международной жизни, то предоставил вспомнившей о своей гордости нации возможность после длительного отсутствия туда, к этому центру, стремиться. Очевидно, чтобы написать новую главу «большой истории».

Фрагмент памятника «Прага – своим сыновьям-победителям» (1932). Аллегория Праги украшает чешское знамя липовой ветвью – символом славянства. Скульптор Йосеф Маратка

Политический класс воспользовался такой возможностью, но плоды оказались, не чета яблокам из сада Лумбе, горько-сладкими. Роковой для чешского общества в минувшем столетии стала цифра 8. Об этой странной цикличности написано бесчисленное количество всего, от политологического до нумерологического. Судите сами: в 1918 году возникла Чехословакия, в 1938-м так называемая Первая республика подчинилась Адольфу Гитлеру, в 1948-м произошел коммунистический переворот, в 1968-м бурно расцвела реформаторская Пражская весна, за которой тут же последовало вторжение в страну армий стран организации Варшавского договора во главе с советской. «Бархатная революция», покончившая в 1989-м с чехословацким изводом социализма, опоздала к «восьмерке» всего лишь на год. Линия прошлого выглядит волнисто, не зря цифра 8 похожа на поставленную на попа ленту Мёбиуса: за очарованием непременно следовало разочарование, время надежд неизменно сменялось периодом отчаяния; баланс всякий раз сводился небезусловно.

Перефразировать чешскую парадигму можно и следующим образом, с вопросительным знаком: по каким же часам сверяют здесь историческое время – по кремлевским, «по самым правильным на всей Земле» курантам, или оглядываясь на Биг-Бен, или на берлинское «Мировое время», или на венецианскую башню святого Марка, или на что-то там в США, вроде ратуши в Миннеаполисе? Или подводят стрелки по Гринвичу? Со стародавних времен чешские земли вращались в орбите германского влияния; в новейшей истории вопрос цивилизационного развития был сформулирован как знакомая едва ли не всем славянским народам дилемма «с русскими или с прусскими?». В минувшем столетии эта дилемма разрешалась через тяжелейшие кровавые кризисы, пока западноевропейский выбор наконец не был (как кажется сейчас) сделан бесповоротно.

О его закономерности с патетической яростью писал Милан Кундера в работе 1984 года «Трагедия Центральной Европы»: «Чехам нравилось по-детски размахивать “славянской идеологией”, считая ее защитой от германской агрессии… “Русские называют все русское славянским, чтобы потом назвать все славянское русским”, – предупреждал в 1844 году соотечественников об опасности невежественного восхищения Россией Карел Гавличек. На эти слова не обратили внимания, так как чехи прежде никогда напрямую не соприкасались с русскими. Несмотря на языковую общность, чехи и русские никогда не были частью одного мира, одной истории, одной культуры». Ту же мысль Кундера развивает в пространном очерке «Занавес», Le rideau (оба текста, которые я цитирую, написаны на французском): «Если и существует лингвистическое единство славянских наций, то нет никакой славянской культуры, никакого славянского мира. История чехов <…> в чистом виде западная: готика, Возрождение, барокко; тесный контакт с германским миром; борьба католицизма против реформации». Кундера вспоминает, как удивлен был предисловием к одному своему роману, написанным западным славистом, который сравнил чешского писателя с Достоевским, Гоголем, Буниным, Пастернаком, Мандельштамом и советскими диссидентами: «Испуганный, я запретил публикацию. Не то чтобы я чувствовал антипатию к этим великим русским, напротив, я всеми ими восхищался, но в их обществе я становился другим».

В этом контексте объяснимы причины внутреннего отторжения всего «чешского» от всего «русского». Многие русские, как нам известно, считают чехов «младшими братьями», а те и не подумывали о таком родстве, они о нем не мечтали и его никогда, за исключением, быть может, кратких исторических эпизодов, не принимали. Для русских, с имперским типом мировосприятия, впитывающим в себя и Сибирь, и Аляску, и Кавказ, и Центральную Азию, и Украину, и Балтию, вообще характерны небрежение мелкими деталями чужой культуры, не-склонность присматриваться к подробностям. Чехи чувствуют это снисходительное к себе отношение: в их языке, как в древнегреческом для определения времени, существует два термина «для русских» – rusovе и rusaci. Первый этнический, а второй (чтобы долго не описывать оттенки значения) сопоставим по значению и коннотации со словечком «москаль» в украинском.

Процитирую теперь короткое эссе Петра Вайля, в котором он рефлексирует по поводу теории Паточки: «Как Москва вечно топчется на перекрестке европейской и азиатской дорог, так и Прага не знает, какой путь выбрать, так называемый мало-чешский, или велико-чешский. Первый – чреватая изоляционизмом концепция охраны интересов и традиций малого европейского народа. Второй – идеология открытости миру, при реализации которой узко понимаемые национальные интересы жертвуют в пользу общеевропейского, скажем так, дела». Вайль, не говоривший толком по-чешски, но вполне тонко понимавший страну и ее жителей, написал этот текст летом 2002 года. В перерывах между редактурой статей и подготовкой радиопрограмм мы с Петей частенько теоретизировали в нашем общем пражском редакционном кабинете на темы истории и современности. Рассуждали, в частности, о судьбе малых наций, с трудом пробивающих себе историческую дорогу сквозь тернии империй, о своеобразной манере чешского исторического сопротивления превосходящей чужой силе: не всенародным восстанием с дубиной, а массовым пассивным неповиновением, если не сказать напускным пофигизмом.

Чешский геральдический знак на постаменте памятника Яну Жижке в Праге

Американский славист Джеймс Биллингтон однажды описал как цельное явление, одной антитезой, русскую культуру. Эта антитеза применительно к отечественной истории кажется мне исключительно удачной: «икона и топор». Герой кинофильма Михаила Идова «Юморист» охарактеризовал русскую национальную парадигму так: «водка и космос», очевидно имея в виду два способа побега из советской и российской реальностей. Поиграем в Биллингтона: существует ли похожая точная максима для чешской истории и чешской культуры? Быть может, гуситская чаша, наполненная пльзеньским пивом? Или портрет Вацлава Гавела в полевом кепи Йозефа Швейка?

Разная скорость течения чешского времени и разная частота биения чешского пульса заметны и в повседневности. Чехи не боятся упреков в провинциализме, они часто живут в высшей степени практично, если не сказать скаредно, любят и умеют экономить, редко потратят на излишества и геллер, как называют здесь уже вышедшую из обращения грошовую монетку вроде копейки. Вступив в 2004 году в Европейский союз, Чехия до сих пор не спешит отказываться от кроны в пользу евро, свое маленькое ей ближе коллективного большого. Здешнее общество, наученное историческими поражениями, консервативно в замкнутости и недоверии к большому миру. Иностранцу с чехами – если он знает язык и имеет на то намерения – легко приятельствовать, приятно соседствовать, несложно договориться, взаимовыгодно сотрудничать, но сложно подружиться. В этой стране ощущаешь себя комфортно, если понимание комфорта предполагает наличие тонкой прозрачной перегородки с чешским миром: все видишь, все слышишь, все понимаешь и все чувствуешь, но остаешься чужаком, близко к себе тебя не допускают.

В то же время чешский народ периодически демонстрирует достойные удивления и подражания примеры гуманитарной щедрости и гражданского достоинства: добровольная кампания сбора средств в поддержку пострадавших от наводнения и цунами где-нибудь в Индонезии может собрать здесь десятки и сотни миллионов крон, а уличный протест против какого-нибудь очевидно неразумного решения власти – десятки и сотни тысяч мирных демонстрантов, Ян Гус наверняка бы порадовался. Замкнутые в тесноватых сухопутных границах территории площадью чуть больше Калмыкии, чехи обожают дальние странствия; Мирослав Зикмунд и Иржи Ганзелка, в послевоенные десятилетия совершавшие на автомобиле Tatra 87 знаменитые путешествия по четырем континентам, наметили для нескольких поколений своих соотечественников интересные маршруты, по которым, впрочем, стало возможным проследовать, только когда чехословацкий коммунизм наконец закончился и тот самый небезопасный большой мир оказался доступен для любого, кто пожелает его увидеть. Так вот происходит столкновение «большой» и «малой» чешской истории, универсальной каменной иллюстрацией которой предстает прекрасный замок на скалистом утесе над Влтавой.

Будничная жизнь Пражского Града начинается рано и замирает поздно, для сторонних посетителей крепость открывается в шесть часов утра и закрывается к полуночи. Еще в начале XXI столетия здесь все было не так зарегулировано, как теперь: напор международного туризма и угрозы международного терроризма заставили городские власти установить рамки металлодетекторов у ворот Града и турникеты у входа на Золотую улочку; раньше-то к домику номер 22, в котором Франц Кафка сочинял рассказы для сборника Der Dorfschullehrer («Деревенский учитель»), пускали бесплатно.

Пандемия коронавируса не по-хорошему, но только, надеюсь, на время покончила с зарегулированностью. Своего главного очарования Град так или иначе не потерял: с этой крепостью по-прежнему можно запросто остаться наедине, рано утром или поздно вечером по ее улицам, надворьям, закоулкам и маленькой площади бродишь почти в одиночестве – так, чтобы не маячила перед глазами полиция и не раздражала гогочущая разноязыкая толпа. Искушенным посетителям вроде нас с вами Пражский Град предлагает две особые смотровые точки для поклонения и восхищения: лавочки неподалеку от входа в крепостной архив в Третьем надворье, позволяющие изучать собор Святого Вита, скажем так, в полный профиль; а также панорама того же храма, наоборот, анфас – из соединяющего Второе и Третье надворья широкого арочного коридора. Вот тут-то по-настоящему и захватывает дух.

Великий и ужасный западный фасад, залитый в темное время суток пронзительным светом прожекторов, отделен от выхода из арки едва ли 50-метровым пространством, так что к собору ты оказываешься вплотную. Фасад наваливается на тебя всей громадой, ей не вместиться в самый широкоугольный объектив; чтобы разглядеть шпили храмовых башен, приходится придерживать на затылке кепку. Строительство главного пражского собора продолжалось почти шесть веков; его парадную стену возводили в последнюю очередь, по проекту главного здешнего знатока псевдоготики Йосефа Моцкера, и завершили в 1929 году, к тысячелетнему «юбилею» гибели святого Вацлава[3 - Историки расходятся во мнениях о дате гибели князя Вацлава. Летописи и легенды сохранили только точный день его убийства – 28 сентября, понедельник. Относительно года высказывались разные точки зрения (929-й, 935-й, 936-й). Долгое время «предпочтительной» считалась дата 28 сентября 929 года, что позволило властям вскоре после проведения общенационального праздника по случаю десятилетия образования Чехословакии в 1928 году организовать по всей стране помпезные религиозно-государственные «торжества тысячелетия» поминовения святого. С 1960-х годов, после проведения сложных источниковедческих сравнительных исследований, наиболее вероятным годом смерти Вацлава считается 935-й.].

Вряд ли вот так, лицом к лицу, вам прежде доводилось рассматривать нечто столь же внушительное, резное, узорчатое, каменно-воздушное. Схожие чувства испытываешь при взгляде снизу вверх на спроектированные Антонио Гауди фасады собора Святого семейства в Барселоне, если только продерешься сквозь толпу туристов. Вот пражская храмовая открытка: роскошная центральная розетка диаметром больше колеса БелАЗа с цветной мозаикой на темы сотворения мира (стеклышки, правда, не различить ни снаружи, ни изнутри); долгая шеренга скульптур праведников и святых; каменные картины о распятии Христа, о Его положении во гроб, о Его воскресении и вознесении. Сложные рельефы на восьми массивных дверных створках – с хронологией воздвижения храма, а также с жизненными и смертными путями святых В., В. и В. Есть даже бронзовая сценка о том, как святой Вацлав разливает местного производства вино и выпекает евхаристический хлеб, о других подвигах я и не упоминаю. Это прекрасная, в высшем смысле поучительная стена, и вот как раз для того, чтобы после увиденного прийти в себя, и предназначены лавки у архива Пражского Града, усевшись на одну из которых можно спокойно перекурить и полюбоваться архитектурным совершенством.

За четверть века жизни в Праге я десятки раз бывал в Граде, но ни разу до того дня, когда принялся писать эту книгу, не нашел времени как следует рассмотреть западный фасад собора Святых Вита, Вацлава и Войтеха, а потому и не был способен отличить каменную фигуру архиепископа Арношта из Пардубиц от статуи короля и императора Карла IV Люксембургского. Зато теперь уж я их ни за что не перепутаю.

Андрей Шарый

Новая книга известного писателя Андрея Шарого, автора интеллектуальных бестселлеров о Центральной и Юго-Восточной Европе, посвящена стране, в которой он живет уже четверть века. Чешская Республика находится в центре Старого Света, на границе славянского и германского миров, и это во многом определило ее бурную и богатую историю. Читатели узнают о том, как складывалась, как устроена, как развивается Чехия, и о том, как год за годом, десятилетие за десятилетием, век за веком движется вперед чешское время. Это увлекательное путешествие во времени и пространстве: по ключевым эпизодам чешской истории, по периметру чешских границ, по страницам главных чешских книг и по биографиям знаменитых чехов. Родина Вацлава Гавела и Ярослава Гашека, Карела Готта и Яна Гуса, Яромира Ягра и Карела Чапека многим кажется хорошо знакомой страной и в то же время часто остается совсем неизвестной.

При этом «Чешское время» – и частная история автора, рассказ о поиске ориентации в чужой среде, личный опыт проникновения в незнакомое общество. Это попытка понять, откуда берут истоки чешское свободолюбие и приверженность идеалам гражданского общества, поиски ответов на вопросы о том, как в Чехии формировались традиции неформальной культуры, неподцензурного искусства, особого чувства юмора, почему столь непросто складывались чешско-российские связи, как в отношениях двух народов возникали и рушились стереотипы.

Книга проиллюстрирована работами пражского фотохудожника Ольги Баженовой.

Андрей Шарый

Чешское время. Большая история маленькой страны: от святого Вацлава до Вацлава Гавела

© Текст, Шарый А., 2021

© Фотографии, Баженова О., 2021

© Оформление. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2021

КоЛибри®

* * *

00:00

Чуть просторнее Калмыкии

Прага. Пражский Град

Praha. Prazsky Hrad

О моей нации в «большом мире» ничего не известно, поскольку все, что ее касается, тривиально, неинтересно – а быть может, только кажется таковым.

Ян Паточка. Кто такие чехи? (1972)

Вид на Пражский Град с Карлова моста

Над Пражским Градом не слышно торжественного боя часов, потому что куранты на башнях не установлены, нет у главной чешской крепости традиции ежечасного «бом-бом!». Вот перекличку колоколов разных пражских храмов желающие могут послушать (скажем, с холма Петршин), это для города дело обычное, но в Граде с частым звоном стро?жатся. Самая главная чешская колокольня расположена в южной башне кафедрального собора Святых Вита, Вацлава и Войтеха, с ежедневным «Ангелом Господним» тут не мельчат – звонят не больше десяти раз в году, по праздникам, да еще по особенным, иногда трагическим поводам вроде похорон в 2011 году президента и гражданина Вацлава Гавела. Так что каждый раз, считайте, это спецпредставление. На третьем уровне 96-метровой башни, увенчанной зеленой четырехугольной шапкой, подвешены почти все имеющиеся на вооружении собора инструменты духовного оркестра: пять из шести колоколов носят имена важных святых, еще один зовется Dominik, поскольку звонят в него, если выпадает такое счастье, исключительно по воскресеньям. Чехи, получившие в наследство от истории неимоверное множество великолепных храмов, не очень-то богомольны: католиками числят себя лишь десять процентов населения страны, а число гуситов или лютеран и вовсе пренебрежимо невелико.

Западный фасад собора Святых Вита, Вацлава и Войтеха

Седьмой и главный соборный колокол, Зикмунд (весом 15 тонн, самый большой в Чехии), размещен этажом ниже, ему и достается основная работа. Европейская традиция такова, что звонари раскачивают не столько язык (по-чешски он называется srdce, «сердце»), сколько купол, поэтому особенно большие колокола в «неправославных» странах не отливают. Зато, в отличие от 202-тонного кремлевского Царь-колокола, Зикмунд за четыре с половиной века дежурства не треснул и не раскололся. Управляются с ним разом шесть человек, добровольцы из общества «Пражские звонари святого Вита». У Зикмунда, можете сами послушать в ютубе, довольно высокий медно-оловянный голос, 80 процентов меди на 20 процентов олова. Уровень звукового давления при работе колокола достигает 120 децибел – с такой силой грохочут пескоструйный аппарат и отбойный молоток.

Забавно наблюдать, как опытные звонари, качающие язык, выскакивают из-под купола, едва убедившись в том, что вот-вот бумкнет, – иначе оглохнешь. Зикмунд спродюсировал и отлил известный в Богемии металлических дел мастер Томаш Ярош из Брно, украсивший корону и талию колокола разными медальонами и надписями на латыни и чешском. При всей замысловатости смысл их сводится к одному, главному слогану: «Голос мой – голос жизни – зову вас – собирайтесь к мессе». Легенда рассказывает, что любая неприятность с главным колоколом страны грозит бедой и самой Чехии, и это не сказка, а быль: стоило в 2002 году вывалиться «сердцу» Зикмунда, как Прагу постигло небывалой силы наводнение, которое и я прекрасно помню. Уровень Влтавы тогда поднялся почти на восемь метров, затопило полгорода, даже в зоопарке утонули 134 несчастных животных. Жизни ни в коем случае нельзя терять свой голос.

Башню собора Святого Вита строили долго-предолго, поэтому до пояса она получилась готической, а после 55-го метра барочной. Выше всех колоколов, под шпилем, на верхушке которого флюгером вертится позолоченный двухвостый лев с крестом в лапах, расположен часовой механизм. Чтобы добраться к нему от часовни Гроба Господня (туда в 1436 году перезахоронили останки епископа Збынека Зайица из Газмбурка, прозванного за пугающую для священника необразованность Алфавитом), приходится пересчитать почти три сотни ступеней. Эти часы, по остроумному замечанию одного современного пражского летописца, хай-тек эпохи императора Рудольфа II – артефакт начала XVII века: стрелки на верхних циферблатах движутся с обычной скоростью, а на нижних оборачиваются непривычно проворно, за 15 минут. Не думаю, впрочем, что речь идет о самом необычном пражском хай-теке: например, стрелки на часах Еврейской ратуши в районе Йозефов вращаются в обратную от привычной сторону, а циферблат расчерчен буквами (они же цифры) на иврите. Поскольку на иврите пишут слева направо, то и стрелки движутся слева направо, иначе говоря, по-еврейски.

Наблюдения за часами Большой башни с их двойным способом времяисчисления, быстрым и медленным, заставили меня покопаться в интернете, чтобы восстановить в памяти кое-что давным-давно прочитанное. Вот, нашел: древние греки для обозначения времени использовали целых два понятия – хронос и кайрос. Кайросом они назвали бога счастливого мгновения, повелителя неуловимого мига удачи – того мига, что всегда наступает неожиданно. Хронос – бог, породивший помимо трех стихий еще и собственно время; характеристики Хроноса не качественные, а количественные, касаются не взрывного, но последовательного движения из прошлого в будущее. Хронос, получается, время «старое», а кайрос – «новое», юное и возобновляющееся. А какое оно, чешское время?

Исходя из своего понимания исторической философии, Томаш Гарриг Масарик[1 - Томаш Масарик был последовательным сторонником женской эмансипации, как сказали бы сейчас, гендерного равенства. В 1878 году он женился на дочери богатого американского предпринимателя Шарлотте Гарриг и добавил к своему имени фамилию супруги, причем поставил ее впереди своей собственной. В Чехословакии полное имя Масарика в обиходе сокращали до аббревиатуры ТГМ. – Здесь и далее примеч. авт.], «создатель Чехословакии» и ее первый президент на протяжении 17 межвоенных лет, провозгласил чешский вопрос вопросом всемирным, а возникновение национального государства промыслом Божиим. Резиденцию главы государства Масарик обустроил в Граде, откуда как на ладони открываются и пражская, и политическая, а часто и международная перспектива. В 1920 году над крышей Тронного зала поднят – и развевается поныне, если глава государства находится на территории своей республики, – президентский штандарт с лозунгом Pravda v?tez?, «Правда побеждает».

Этот лозунг выдвинул шесть веков назад проповедник Ян Гус, выдвинул скорее в духовном, чем в политическом контексте. Super omnia vincit veritas, «Правда побеждает над всем», – сообщил этот церковный реформатор в 1413 году в послании к одному из своих соратников. Вскоре Гус, оказавшийся под папским замко?м в немецком городе Констанца, где Римско-католическая церковь проводила важный собор, развил философему в зашифрованном письме товарищам: «Стойте в своем понимании правды, которая побеждает над всем и сила которой на века». Гус не отрекся от убеждений, которые проповедовал, но его правда не победила, а проиграла: несчастного сожгли на костре, пепел вытряхнули в Рейн. Тарас Шевченко написал о Яне Гусе яростную поэму «Еретик», на место гибели Яна Гуса в Констанце поместили огромный мемориальный булыжник. Но папский престол Яна Гуса до сих пор не реабилитировал, слишком велик оказался его полемический потенциал.

Собор Святых Вита, Вацлава и Войтеха

Он безусловный моральный авторитет чешской нации, из самых первых. Памятники Гусу расставлены по всей стране; самый внушительный торжественно открыли на пражской Староместской площади ровно через 500 лет после той роковой минуты, когда безжалостный палач во имя «спасения и очищения души заблудшего» разжег хворост под босыми пятками привязанного к столбу вероотступника. На цоколе пражского монумента выбито другое, не краснознаменное воззвание чешского праведника: «Любите друг друга, и правды достанет каждому». Учение Гуса, «пожертвовавшего жизнью во имя правды», оказалось столь популярным, что его последователи, обуреваемые идеями средневековой демократии, несколько кризисных десятилетий диктовали власть в Богемии, побеждали в религиозных войнах и заложили прямо-таки краеугольный камень в здание национального сознания.

Вопрос, почему именно на чешской земле в начале XV века возникло широкое движение за реформацию Церкви, на столетие опередившее возникновение протестантизма, сам по себе заслуживает исследования, ученые до сих пор спорят. Харизматичный Ян Гус, настоятель пражской Вифлеемской часовни (позже еще и ректор Карлова университета, в стенах которого сформировался кружок нетрадиционно мысливших теологов), читал на родном чешском языке проповеди – как уточнено в документах, 158 в год, – иногда собирая по нескольку тысяч прихожан. Кажется, это сделало его, человека истовой веры, самым большим грехом молодости которого было увлечение шахматами (о такой слабости Гус впоследствии сожалел), главным селебрити своего времени. Стены просторной часовни проповедник велел разрисовать нравоучительными цитатами и картинками, иллюстрировавшими пассионарные лекции об истинной вере. Эти рисунки нам не увидеть, средневековое здание не сохранилось, новое подняли на старом фундаменте в 1950-е годы просто как памятник коммунистическому пониманию гусизма, сводившемуся к классовой борьбе бедных и богатых. Теперь пражские университеты проводят в Вифлеемской часовне конференции и торжественные мероприятия, это скорее храм науки, чем храм Божий. Мне пару раз доводилось присутствовать: как и в начале XV века, все здесь практично и предельно просто, без сакральных излишеств. Гуситы полагали, что церковные помещения должны быть приспособлены для разговора с Господом, а не для демонстрации богатства слуг Его.

Ян Гус всем сердцем воспринял сложное учение английского религиозного философа Джона Уиклифа, призывавшего христиан вернуться к хрустальному роднику Священного Писания. Пражский соборный капитул в 1403 году выявил в сочинениях Уиклифа сразу 45 еретических положений. Но скажите, кто и сегодня не пошел бы за лозунгами вроде «несправедливый богач есть вор» или «собственность должна принадлежать честным»? На том же соборе в Констанце отдельно осудили практику сочувствовавших Гусу священников, которые осмелились допускать после причащения к чаше с кровью Христовой мирян, а не только духовных лиц. Чаша и стала знаком обновления, символом гуситского движения и победоносной гуситской революции, а потом и своего рода культурным кодом верности принципам национальной свободы. Кроваво-красная (вариант: золотая) чаша красовалась на гуситских флагах, над дверями гуситских храмов, а в пору Первой республики, провозгласившей безусловной приверженность нового государства принципу Super omnia veritas («Превыше всего истина»), превратилась в популярный элемент городского пейзажа, в украшение барельефов, в надстройки на башенках над крышами домов, в виньетку для туристов.

Гуситская идеология сочетает в себе готовность погибнуть в святой войне за истинную веру с пацифистскими убеждениями. Знаменитый боевой гимн «Кто они, Божьи воины» каким-то невероятным образом рифмуется с проповедями прямо-таки апостола миролюбия Петра Хельчицкого о непротивлении злу насилием и бесконечном духовном совершенствовании во имя всеобщего братства. В любом случае апелляция к фигуре таких, как Гус или его последователь Хельчицкий, масштабов при восстановлении государственности неминуемо помещает идеологию молодой страны в тесные этические рамки. Непогрешимость кумира, жизнью, проповедью и мукой своей на веки вечные задавшего потомкам высочайшую моральную планку, думаю, в некоторой степени сказывается на социальном взрослении и поведении целых поколений. Все-таки важно, какой пример для подражания предлагают тебе семья и школа: пламенного революционера, кровавого завоевателя, властного императора или вот гуманиста чистой воды. Собственно, вовсе не случайно Томаш Масарик публично объявил непримиримый чешский бой габсбургской монархии, выступив с кафедры Женевского университета не когда-нибудь, а 6 июля 1915 года, опять же в день 500-летия гибели Яна Гуса за свою веру.

Памятник Томашу Масарику в Кутна-Горе (1938). Скульптор Карел Дворжак. Статую дважды демонтировали и переплавляли (нацисты и коммунисты). Обновлена в 1991 году

Масарик и его соратники в 1910-е годы рассматривали возникновение Чехословакии как торжество гуситской идеи человечности в глобальном понимании[2 - На эту тему в книге «Проект “Чехословакия”. Конфликт идеологий в Первой Чехословацкой республике (1918–1938)» интересно теоретизирует российский историк и журналист Александр Бобраков-Тимошкин.], хотя рядовые граждане, судя по воспоминаниям современников эпохи, воспринимали независимость прежде всего как «избавление народа от трехсотлетнего германского рабства». Словаки, в свою очередь сбросившие с решающей помощью чехов и стран Антанты «тысячелетнее господство венгров», в новую страну вошли на положении младших партнеров, чтобы обнаружить: братский союз двух вроде бы близких народов не всегда и не во всем преотличная вещь. Но изречение о всепобеждающей вневременной истине на штандарте президента Чехии ничуть не полиняло от времени, оно и теперь лишает текущую политику ее стопроцентного прагматизма.

Высокому закону Яна Гуса удается следовать не всегда, но современное чешское общество, креативный класс которого склонен к всяким остроумным озорствам, подчас чутко реагирует на попытки девиаций. Осенью 2015 года наряженные в костюмы трубочистов участники пражской арт-группы Ztohoven вывесили над Градом на древке парадного штандарта огромные красные трусы – в знак протеста против «аморальности и бесстыдства» политики президента Чешской Республики Милоша Земана, сдвигавшего страну, как считали многие его сограждане, с магистрального европейского пути. Отважным актуальным художникам грозило по «двушечке», однако суд освободил их от ответственности, сославшись на то, что материальная выгода из хулиганских действий извлечена не была. Потом Земан отомстил: публично сжег эти пролетарского цвета трусы на костре, разведенном в саду Лумбе, где вообще-то выращивают овощи и фрукты для президентского стола. Президенты Чехии и проживают в этом чудесном саду, в особняке, построенном в первой половине XIX века для собственных надобностей пражским хирургом Карлом Лумбе.

Шутки шутками, но в столкновении или взаимодействии явлений карнавальной культуры с идеями о ниспосланном свыше (в том числе Яном Гусом) происхождении небольшого государства в центре Европы кроется еще одна парадигма чешского, не побоюсь этого выражения, интеллектуального дискурса. Главный пражский философ XX столетия, один из лидеров антикоммунистического диссидентского движения Ян Паточка в сборнике писем «Кто такие чехи?» выстроил концепцию национальной истории вокруг рубежных событий 1620 года, трагической даты потери независимости, восстановленной потом лишь через три столетия – и да, во многом благодаря Масарику. До злосчастной, довольно глупо проигранной чешскими сословиями (в современном понимании, читай, патриотами) битвы на Белой горе, после которой Богемия окончательно досталась Габсбургам, ее проблемы по большей части были идентичны проблемам Европы, считал Паточка, «и таким образом в Чехии <…> решались, по крайней мере отчасти, всемирные задачи». Этот почти что хтонический период философ назвал «большой историей чехов», которую под гнетом иноземцев сменила «история малая» – время «потери величия и отрыва от решения крупных задач». XX век, по логике Паточки, если и не вернул Чехию в самый центр международной жизни, то предоставил вспомнившей о своей гордости нации возможность после длительного отсутствия туда, к этому центру, стремиться. Очевидно, чтобы написать новую главу «большой истории».

Фрагмент памятника «Прага – своим сыновьям-победителям» (1932). Аллегория Праги украшает чешское знамя липовой ветвью – символом славянства. Скульптор Йосеф Маратка

Политический класс воспользовался такой возможностью, но плоды оказались, не чета яблокам из сада Лумбе, горько-сладкими. Роковой для чешского общества в минувшем столетии стала цифра 8. Об этой странной цикличности написано бесчисленное количество всего, от политологического до нумерологического. Судите сами: в 1918 году возникла Чехословакия, в 1938-м так называемая Первая республика подчинилась Адольфу Гитлеру, в 1948-м произошел коммунистический переворот, в 1968-м бурно расцвела реформаторская Пражская весна, за которой тут же последовало вторжение в страну армий стран организации Варшавского договора во главе с советской. «Бархатная революция», покончившая в 1989-м с чехословацким изводом социализма, опоздала к «восьмерке» всего лишь на год. Линия прошлого выглядит волнисто, не зря цифра 8 похожа на поставленную на попа ленту Мёбиуса: за очарованием непременно следовало разочарование, время надежд неизменно сменялось периодом отчаяния; баланс всякий раз сводился небезусловно.

Перефразировать чешскую парадигму можно и следующим образом, с вопросительным знаком: по каким же часам сверяют здесь историческое время – по кремлевским, «по самым правильным на всей Земле» курантам, или оглядываясь на Биг-Бен, или на берлинское «Мировое время», или на венецианскую башню святого Марка, или на что-то там в США, вроде ратуши в Миннеаполисе? Или подводят стрелки по Гринвичу? Со стародавних времен чешские земли вращались в орбите германского влияния; в новейшей истории вопрос цивилизационного развития был сформулирован как знакомая едва ли не всем славянским народам дилемма «с русскими или с прусскими?». В минувшем столетии эта дилемма разрешалась через тяжелейшие кровавые кризисы, пока западноевропейский выбор наконец не был (как кажется сейчас) сделан бесповоротно.

О его закономерности с патетической яростью писал Милан Кундера в работе 1984 года «Трагедия Центральной Европы»: «Чехам нравилось по-детски размахивать “славянской идеологией”, считая ее защитой от германской агрессии… “Русские называют все русское славянским, чтобы потом назвать все славянское русским”, – предупреждал в 1844 году соотечественников об опасности невежественного восхищения Россией Карел Гавличек. На эти слова не обратили внимания, так как чехи прежде никогда напрямую не соприкасались с русскими. Несмотря на языковую общность, чехи и русские никогда не были частью одного мира, одной истории, одной культуры». Ту же мысль Кундера развивает в пространном очерке «Занавес», Le rideau (оба текста, которые я цитирую, написаны на французском): «Если и существует лингвистическое единство славянских наций, то нет никакой славянской культуры, никакого славянского мира. История чехов <…> в чистом виде западная: готика, Возрождение, барокко; тесный контакт с германским миром; борьба католицизма против реформации». Кундера вспоминает, как удивлен был предисловием к одному своему роману, написанным западным славистом, который сравнил чешского писателя с Достоевским, Гоголем, Буниным, Пастернаком, Мандельштамом и советскими диссидентами: «Испуганный, я запретил публикацию. Не то чтобы я чувствовал антипатию к этим великим русским, напротив, я всеми ими восхищался, но в их обществе я становился другим».

В этом контексте объяснимы причины внутреннего отторжения всего «чешского» от всего «русского». Многие русские, как нам известно, считают чехов «младшими братьями», а те и не подумывали о таком родстве, они о нем не мечтали и его никогда, за исключением, быть может, кратких исторических эпизодов, не принимали. Для русских, с имперским типом мировосприятия, впитывающим в себя и Сибирь, и Аляску, и Кавказ, и Центральную Азию, и Украину, и Балтию, вообще характерны небрежение мелкими деталями чужой культуры, не-склонность присматриваться к подробностям. Чехи чувствуют это снисходительное к себе отношение: в их языке, как в древнегреческом для определения времени, существует два термина «для русских» – rusovе и rusaci. Первый этнический, а второй (чтобы долго не описывать оттенки значения) сопоставим по значению и коннотации со словечком «москаль» в украинском.

Процитирую теперь короткое эссе Петра Вайля, в котором он рефлексирует по поводу теории Паточки: «Как Москва вечно топчется на перекрестке европейской и азиатской дорог, так и Прага не знает, какой путь выбрать, так называемый мало-чешский, или велико-чешский. Первый – чреватая изоляционизмом концепция охраны интересов и традиций малого европейского народа. Второй – идеология открытости миру, при реализации которой узко понимаемые национальные интересы жертвуют в пользу общеевропейского, скажем так, дела». Вайль, не говоривший толком по-чешски, но вполне тонко понимавший страну и ее жителей, написал этот текст летом 2002 года. В перерывах между редактурой статей и подготовкой радиопрограмм мы с Петей частенько теоретизировали в нашем общем пражском редакционном кабинете на темы истории и современности. Рассуждали, в частности, о судьбе малых наций, с трудом пробивающих себе историческую дорогу сквозь тернии империй, о своеобразной манере чешского исторического сопротивления превосходящей чужой силе: не всенародным восстанием с дубиной, а массовым пассивным неповиновением, если не сказать напускным пофигизмом.

Чешский геральдический знак на постаменте памятника Яну Жижке в Праге

Американский славист Джеймс Биллингтон однажды описал как цельное явление, одной антитезой, русскую культуру. Эта антитеза применительно к отечественной истории кажется мне исключительно удачной: «икона и топор». Герой кинофильма Михаила Идова «Юморист» охарактеризовал русскую национальную парадигму так: «водка и космос», очевидно имея в виду два способа побега из советской и российской реальностей. Поиграем в Биллингтона: существует ли похожая точная максима для чешской истории и чешской культуры? Быть может, гуситская чаша, наполненная пльзеньским пивом? Или портрет Вацлава Гавела в полевом кепи Йозефа Швейка?

Разная скорость течения чешского времени и разная частота биения чешского пульса заметны и в повседневности. Чехи не боятся упреков в провинциализме, они часто живут в высшей степени практично, если не сказать скаредно, любят и умеют экономить, редко потратят на излишества и геллер, как называют здесь уже вышедшую из обращения грошовую монетку вроде копейки. Вступив в 2004 году в Европейский союз, Чехия до сих пор не спешит отказываться от кроны в пользу евро, свое маленькое ей ближе коллективного большого. Здешнее общество, наученное историческими поражениями, консервативно в замкнутости и недоверии к большому миру. Иностранцу с чехами – если он знает язык и имеет на то намерения – легко приятельствовать, приятно соседствовать, несложно договориться, взаимовыгодно сотрудничать, но сложно подружиться. В этой стране ощущаешь себя комфортно, если понимание комфорта предполагает наличие тонкой прозрачной перегородки с чешским миром: все видишь, все слышишь, все понимаешь и все чувствуешь, но остаешься чужаком, близко к себе тебя не допускают.

В то же время чешский народ периодически демонстрирует достойные удивления и подражания примеры гуманитарной щедрости и гражданского достоинства: добровольная кампания сбора средств в поддержку пострадавших от наводнения и цунами где-нибудь в Индонезии может собрать здесь десятки и сотни миллионов крон, а уличный протест против какого-нибудь очевидно неразумного решения власти – десятки и сотни тысяч мирных демонстрантов, Ян Гус наверняка бы порадовался. Замкнутые в тесноватых сухопутных границах территории площадью чуть больше Калмыкии, чехи обожают дальние странствия; Мирослав Зикмунд и Иржи Ганзелка, в послевоенные десятилетия совершавшие на автомобиле Tatra 87 знаменитые путешествия по четырем континентам, наметили для нескольких поколений своих соотечественников интересные маршруты, по которым, впрочем, стало возможным проследовать, только когда чехословацкий коммунизм наконец закончился и тот самый небезопасный большой мир оказался доступен для любого, кто пожелает его увидеть. Так вот происходит столкновение «большой» и «малой» чешской истории, универсальной каменной иллюстрацией которой предстает прекрасный замок на скалистом утесе над Влтавой.

Будничная жизнь Пражского Града начинается рано и замирает поздно, для сторонних посетителей крепость открывается в шесть часов утра и закрывается к полуночи. Еще в начале XXI столетия здесь все было не так зарегулировано, как теперь: напор международного туризма и угрозы международного терроризма заставили городские власти установить рамки металлодетекторов у ворот Града и турникеты у входа на Золотую улочку; раньше-то к домику номер 22, в котором Франц Кафка сочинял рассказы для сборника Der Dorfschullehrer («Деревенский учитель»), пускали бесплатно.

Пандемия коронавируса не по-хорошему, но только, надеюсь, на время покончила с зарегулированностью. Своего главного очарования Град так или иначе не потерял: с этой крепостью по-прежнему можно запросто остаться наедине, рано утром или поздно вечером по ее улицам, надворьям, закоулкам и маленькой площади бродишь почти в одиночестве – так, чтобы не маячила перед глазами полиция и не раздражала гогочущая разноязыкая толпа. Искушенным посетителям вроде нас с вами Пражский Град предлагает две особые смотровые точки для поклонения и восхищения: лавочки неподалеку от входа в крепостной архив в Третьем надворье, позволяющие изучать собор Святого Вита, скажем так, в полный профиль; а также панорама того же храма, наоборот, анфас – из соединяющего Второе и Третье надворья широкого арочного коридора. Вот тут-то по-настоящему и захватывает дух.

Великий и ужасный западный фасад, залитый в темное время суток пронзительным светом прожекторов, отделен от выхода из арки едва ли 50-метровым пространством, так что к собору ты оказываешься вплотную. Фасад наваливается на тебя всей громадой, ей не вместиться в самый широкоугольный объектив; чтобы разглядеть шпили храмовых башен, приходится придерживать на затылке кепку. Строительство главного пражского собора продолжалось почти шесть веков; его парадную стену возводили в последнюю очередь, по проекту главного здешнего знатока псевдоготики Йосефа Моцкера, и завершили в 1929 году, к тысячелетнему «юбилею» гибели святого Вацлава[3 - Историки расходятся во мнениях о дате гибели князя Вацлава. Летописи и легенды сохранили только точный день его убийства – 28 сентября, понедельник. Относительно года высказывались разные точки зрения (929-й, 935-й, 936-й). Долгое время «предпочтительной» считалась дата 28 сентября 929 года, что позволило властям вскоре после проведения общенационального праздника по случаю десятилетия образования Чехословакии в 1928 году организовать по всей стране помпезные религиозно-государственные «торжества тысячелетия» поминовения святого. С 1960-х годов, после проведения сложных источниковедческих сравнительных исследований, наиболее вероятным годом смерти Вацлава считается 935-й.].

Вряд ли вот так, лицом к лицу, вам прежде доводилось рассматривать нечто столь же внушительное, резное, узорчатое, каменно-воздушное. Схожие чувства испытываешь при взгляде снизу вверх на спроектированные Антонио Гауди фасады собора Святого семейства в Барселоне, если только продерешься сквозь толпу туристов. Вот пражская храмовая открытка: роскошная центральная розетка диаметром больше колеса БелАЗа с цветной мозаикой на темы сотворения мира (стеклышки, правда, не различить ни снаружи, ни изнутри); долгая шеренга скульптур праведников и святых; каменные картины о распятии Христа, о Его положении во гроб, о Его воскресении и вознесении. Сложные рельефы на восьми массивных дверных створках – с хронологией воздвижения храма, а также с жизненными и смертными путями святых В., В. и В. Есть даже бронзовая сценка о том, как святой Вацлав разливает местного производства вино и выпекает евхаристический хлеб, о других подвигах я и не упоминаю. Это прекрасная, в высшем смысле поучительная стена, и вот как раз для того, чтобы после увиденного прийти в себя, и предназначены лавки у архива Пражского Града, усевшись на одну из которых можно спокойно перекурить и полюбоваться архитектурным совершенством.

За четверть века жизни в Праге я десятки раз бывал в Граде, но ни разу до того дня, когда принялся писать эту книгу, не нашел времени как следует рассмотреть западный фасад собора Святых Вита, Вацлава и Войтеха, а потому и не был способен отличить каменную фигуру архиепископа Арношта из Пардубиц от статуи короля и императора Карла IV Люксембургского. Зато теперь уж я их ни за что не перепутаю.