По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

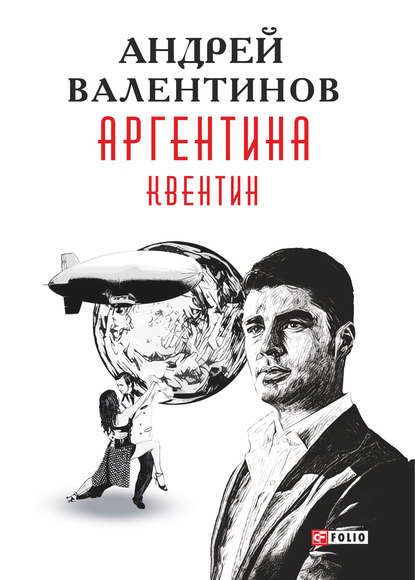

Аргентина. Квентин

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

За толстым стеклом плавала ночная тьма. Ничего не разобрать, ни дна, ни покрышки. Уолтеру уже в который раз подумалось, что «Олимпия» не летит, а плывет, причем под водой, в самых глубинах, подобно «Наутилусу» из старого немого фильма. Стало даже обидно. Спросят, как, мол, там, в поднебесье, а о чем рассказать? Про карты да про шнапс с коктейлями? На пароходе хоть дельфинами можно развлечься. Или айсбергом, как на «Титанике».

Завтра утром – уже Париж. Как-то быстро, не налетался еще.

В голове слегка шумело, и молодой человек с трудом удерживал себя от соблазна ткнуться лбом в стекло. Шнапс сам по себе еще ладно, а вот «Kirschwasser» (немного шнапса-киршвассера, побольше вермута, пару ложек сиропа-гренадина, лимон по желанию[20 - Подлинный рецепт.]) оказался еще тем пойлищем. Вроде и мягок, а забирает сразу. И отпускать не хочет.

Выше, куда вела знакомая алюминиевая лестница, играла музыка. На этот раз не оркестр, а фортепьяно. Не алюминиевое, как на «Гинденбурге», а настоящее, фирмы «Блютнер», что служило предметом особой гордости экипажа. Один из пассажиров, известный музыкант, решил развлечь публику чем-то классическим. Уолтер предпочел держаться от высокого искусства подале. Джаз бы сыграли, что ли!

Он все-таки не выдержал и легко боднул стеклянную твердь. Сразу полегчало, как будто на лицо легла чья-то добрая ледяная ладонь.

– Фи! – явственно прозвучало сзади.

На этот раз чудо вырядилось в узкое облегающее платье черного колера. Голые костлявые плечи, темные перчатки до локтя, мундштук чуть ли не в полтора фута с погасшей сигаретой. Само собой, камешки, и на шее, и на лбу.

Та же щетка, только в ваксе.

– И вам добрый вечер!

Девица засопела, попыталась стряхнуть пепел. Сигарета выпала.

– Вы не слишком о себе воображайте. Я, между прочим, автомобиль ремонтировать могу.

– И я могу, – не стал спорить Уолтер. – И каждый это может. Вопрос в том, сдвинется ли он потом с места.

Чудо взмахнуло мундштуком, словно вчерашний дирижер – палочкой. Судя по жесту, племянница и сама недавно покинула бар.

– У меня двигается! Ну… Почти всегда. Я однажды даже часы починила, которые в гостиной, с маятником. До сих пор идут! Ясно вам, провинциал?

– А я – радиоприемник, – парировал провинциал. – И не однажды. А если однажды, то радиостанцию. Большая такая, с решетчатой антенной. Прямо посреди пустыни.

Дирижерская палочка, внезапно превратившись в меч, со свистом рассекла воздух.

– Не хвастайтесь! Я на Монблан поднималась. Два раза! Я даже на Таити была! А вы… Вообразили из себя невесть что! И… И у вас костюм плохо пошит. Вы в нем на суслика похожи!

– Похож, – покорно кивнул молодой человек. – Вылитый. А еще у вас бриллианты и денег много.

– Прекратите!

Не рассчитала силу голоса и закашлялась, надрывно, до слез в глазах. Уолтер поспешил вынуть из кармана платок.

– Грязный? – прохрипела девица, но платок взяла. Отдышавшись, долго вытирала губы, затем сжала платок в кулаке.

– А, вот вы куда нацелились! Не надейтесь даже, денег у меня нет. Папины, что в банке лежали, в труху превратились, когда кризис был. И бриллианты, чтобы вы знали, не мои, а тети Эллы. Так что можете не писать круги вокруг меня и дяди. Чините свои радиостанции и оставьте нас в покое.

Молодой человек хотел поинтересоваться, о какой, собственно, надежде идет речь, но не успел. Своенравный мундштук, воспользовавшись моментом, обрел свободу и весело поскакал по ступенькам. Уолтер проводил его взглядом, усмехнулся.

– Костюм тоже не мой. Фирма пошила, у меня на такой денег нет. И вообще, живу тихо, никого не трогаю, провинциал, на суслика похож. Никаких кругов не пишу и не собираюсь… А это платье, кстати, вам больше идет.

Сбегал за бойким мундштуком, вручил. Платок решил оставить чуду на память.

– Все равно хвастаетесь, – констатировала ничуть не смирившаяся девица.

– Почему?

– Потому. Тоже мне скромник. На костюм нет денег, а на «Олимпию» – есть. Так что не воображайте. Вы… Вы даже танго танцевать не умеете! Или я ошибаюсь?

На этот раз Ингрид фон Ашберг угодила в самую точку. Уолтер Перри был повержен.

4

Сырость пробирала до костей. Не выручали даже пальто из тяжелой темной кожи и теплые перчатки. Зима, давно уступившая очередь весне, каким-то недобрым чудом сумела остаться здесь, в подвале без окон и с железной дверью. Зато – ни клочка тьмы. Яркие лампы убили тени, залив пространство мерцающим белым огнем.

Мухоловка зябко повела плечами. До утра еще далеко.

– Руди, оставь нас.

Лейтенант Кнопка молча шагнул к двери. Парню «спортивных кондиций» было явно не по себе в этих стенах. Девушка невольно позавидовала. В коридоре теплее… Подождав, пока лязгнет тяжелый засов, сняла перчатки.

– Ты не захотела застрелиться. Почему?

На той, что стояла в самом центре белого пространства, не было ни клочка одежды. Голые ступни наполовину утонули в черной грязи, кожа побелела, подернулась синевой. Руки по швам, подбородок вверх, глаза широко раскрыты. Кровавые подтеки на лице, синяки на груди, глубокая царапина на худой шее. Взгляд пустой, погасший.

Выгорела.

– Я должна поговорить с министром. У меня есть на это право!

Мухоловка покачала головой.

– Уже нет. Ты даже не имеешь права умереть, пока я не разрешу. О чем ты думала, когда предавала? Среди бумаг профессора Пахты мы нашли несколько листов из следственного дела. Его вела ты.

– Я не виновата! – женщина бросилась вперед, протянула руку. – Мухоловка, ты же меня знаешь!..

Удар был короткий, даже без замаха. Обнаженное тело рухнуло в грязь. Девушка достала платок, вытерла руку.

– Как оказалось, нет. Встань!

Руки скользили в грязи, ноги не слушались, но женщина все-таки сумела подняться. Выпрямилась.

– Я не хотела, но меня попросили. Муж моей сестры…

Теперь голос женщины звучал еле слышно, на грани шепота. Мухоловка равнодушно кивнула.

– Расскажешь, когда станут потрошить. В Древней Греции во время следствия гражданам верили на? слово, а рабов полагалось пытать, даже если они не лгали. Считалось, что людям без чести верить нельзя… Твоя беда в том, что ты слишком любишь жизнь. Не удивлюсь, если тебя просто купили. Твои платья, бриллианты, туфли из Парижа, твои кавалеры…

– То, чего никогда не будет у тебя, Мухоловка! Ты не поймешь, тебя даже от мужчин воротит. Ты все и всех ненавидишь. А я любила жизнь.

Плечи под кожаным пальто еле заметно дрогнули.

– Это не всегда взаимно.

Завтра утром – уже Париж. Как-то быстро, не налетался еще.

В голове слегка шумело, и молодой человек с трудом удерживал себя от соблазна ткнуться лбом в стекло. Шнапс сам по себе еще ладно, а вот «Kirschwasser» (немного шнапса-киршвассера, побольше вермута, пару ложек сиропа-гренадина, лимон по желанию[20 - Подлинный рецепт.]) оказался еще тем пойлищем. Вроде и мягок, а забирает сразу. И отпускать не хочет.

Выше, куда вела знакомая алюминиевая лестница, играла музыка. На этот раз не оркестр, а фортепьяно. Не алюминиевое, как на «Гинденбурге», а настоящее, фирмы «Блютнер», что служило предметом особой гордости экипажа. Один из пассажиров, известный музыкант, решил развлечь публику чем-то классическим. Уолтер предпочел держаться от высокого искусства подале. Джаз бы сыграли, что ли!

Он все-таки не выдержал и легко боднул стеклянную твердь. Сразу полегчало, как будто на лицо легла чья-то добрая ледяная ладонь.

– Фи! – явственно прозвучало сзади.

На этот раз чудо вырядилось в узкое облегающее платье черного колера. Голые костлявые плечи, темные перчатки до локтя, мундштук чуть ли не в полтора фута с погасшей сигаретой. Само собой, камешки, и на шее, и на лбу.

Та же щетка, только в ваксе.

– И вам добрый вечер!

Девица засопела, попыталась стряхнуть пепел. Сигарета выпала.

– Вы не слишком о себе воображайте. Я, между прочим, автомобиль ремонтировать могу.

– И я могу, – не стал спорить Уолтер. – И каждый это может. Вопрос в том, сдвинется ли он потом с места.

Чудо взмахнуло мундштуком, словно вчерашний дирижер – палочкой. Судя по жесту, племянница и сама недавно покинула бар.

– У меня двигается! Ну… Почти всегда. Я однажды даже часы починила, которые в гостиной, с маятником. До сих пор идут! Ясно вам, провинциал?

– А я – радиоприемник, – парировал провинциал. – И не однажды. А если однажды, то радиостанцию. Большая такая, с решетчатой антенной. Прямо посреди пустыни.

Дирижерская палочка, внезапно превратившись в меч, со свистом рассекла воздух.

– Не хвастайтесь! Я на Монблан поднималась. Два раза! Я даже на Таити была! А вы… Вообразили из себя невесть что! И… И у вас костюм плохо пошит. Вы в нем на суслика похожи!

– Похож, – покорно кивнул молодой человек. – Вылитый. А еще у вас бриллианты и денег много.

– Прекратите!

Не рассчитала силу голоса и закашлялась, надрывно, до слез в глазах. Уолтер поспешил вынуть из кармана платок.

– Грязный? – прохрипела девица, но платок взяла. Отдышавшись, долго вытирала губы, затем сжала платок в кулаке.

– А, вот вы куда нацелились! Не надейтесь даже, денег у меня нет. Папины, что в банке лежали, в труху превратились, когда кризис был. И бриллианты, чтобы вы знали, не мои, а тети Эллы. Так что можете не писать круги вокруг меня и дяди. Чините свои радиостанции и оставьте нас в покое.

Молодой человек хотел поинтересоваться, о какой, собственно, надежде идет речь, но не успел. Своенравный мундштук, воспользовавшись моментом, обрел свободу и весело поскакал по ступенькам. Уолтер проводил его взглядом, усмехнулся.

– Костюм тоже не мой. Фирма пошила, у меня на такой денег нет. И вообще, живу тихо, никого не трогаю, провинциал, на суслика похож. Никаких кругов не пишу и не собираюсь… А это платье, кстати, вам больше идет.

Сбегал за бойким мундштуком, вручил. Платок решил оставить чуду на память.

– Все равно хвастаетесь, – констатировала ничуть не смирившаяся девица.

– Почему?

– Потому. Тоже мне скромник. На костюм нет денег, а на «Олимпию» – есть. Так что не воображайте. Вы… Вы даже танго танцевать не умеете! Или я ошибаюсь?

На этот раз Ингрид фон Ашберг угодила в самую точку. Уолтер Перри был повержен.

4

Сырость пробирала до костей. Не выручали даже пальто из тяжелой темной кожи и теплые перчатки. Зима, давно уступившая очередь весне, каким-то недобрым чудом сумела остаться здесь, в подвале без окон и с железной дверью. Зато – ни клочка тьмы. Яркие лампы убили тени, залив пространство мерцающим белым огнем.

Мухоловка зябко повела плечами. До утра еще далеко.

– Руди, оставь нас.

Лейтенант Кнопка молча шагнул к двери. Парню «спортивных кондиций» было явно не по себе в этих стенах. Девушка невольно позавидовала. В коридоре теплее… Подождав, пока лязгнет тяжелый засов, сняла перчатки.

– Ты не захотела застрелиться. Почему?

На той, что стояла в самом центре белого пространства, не было ни клочка одежды. Голые ступни наполовину утонули в черной грязи, кожа побелела, подернулась синевой. Руки по швам, подбородок вверх, глаза широко раскрыты. Кровавые подтеки на лице, синяки на груди, глубокая царапина на худой шее. Взгляд пустой, погасший.

Выгорела.

– Я должна поговорить с министром. У меня есть на это право!

Мухоловка покачала головой.

– Уже нет. Ты даже не имеешь права умереть, пока я не разрешу. О чем ты думала, когда предавала? Среди бумаг профессора Пахты мы нашли несколько листов из следственного дела. Его вела ты.

– Я не виновата! – женщина бросилась вперед, протянула руку. – Мухоловка, ты же меня знаешь!..

Удар был короткий, даже без замаха. Обнаженное тело рухнуло в грязь. Девушка достала платок, вытерла руку.

– Как оказалось, нет. Встань!

Руки скользили в грязи, ноги не слушались, но женщина все-таки сумела подняться. Выпрямилась.

– Я не хотела, но меня попросили. Муж моей сестры…

Теперь голос женщины звучал еле слышно, на грани шепота. Мухоловка равнодушно кивнула.

– Расскажешь, когда станут потрошить. В Древней Греции во время следствия гражданам верили на? слово, а рабов полагалось пытать, даже если они не лгали. Считалось, что людям без чести верить нельзя… Твоя беда в том, что ты слишком любишь жизнь. Не удивлюсь, если тебя просто купили. Твои платья, бриллианты, туфли из Парижа, твои кавалеры…

– То, чего никогда не будет у тебя, Мухоловка! Ты не поймешь, тебя даже от мужчин воротит. Ты все и всех ненавидишь. А я любила жизнь.

Плечи под кожаным пальто еле заметно дрогнули.

– Это не всегда взаимно.