По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

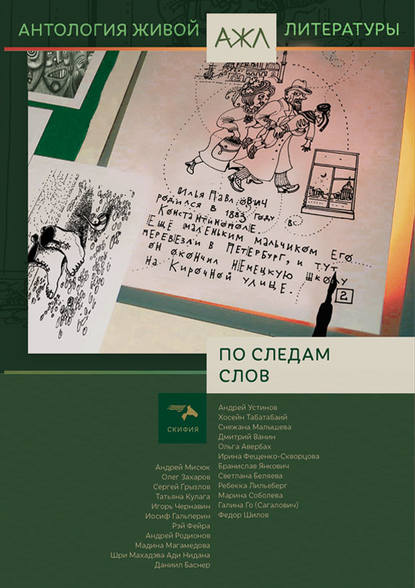

По следам слов

Автор

Год написания книги

2018

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

1) Как «емко» перевести «odi et amo»? Предполагается, что для римлян это были глаголы сильного, длительного действия. А наши «люблю» и «ненавижу» – глаголы, во времени неопределенные (present indefinite).

2) Как обыграть игру слов оригинала: зачем ты это делаешь? – не знаю, это делается само.

По первому вопросу – Мэтт предложил не использовать глаголы вовсе. Зато (все же не современника переводим) опереться на богатые возможности старославянского или церковнославянского хоть на слово. Использовать существительные! Существительные, передающие долговременные состояния души – суть людских поступков! К примеру, «любость и невисть»…

Мэтт, для которого грани между славянскими языками не столь существенны, предлагал еще варианты: «Обичь и невисть моя» (обич – болгарское слово, означающее земную любовь), «Муци любовны» (муци – слово сербское, означает страдания)…

По второму вопросу… Но все же пора решать. Хотим ли мы оставить двустишие Катулла именно философическим высказыванием по сути? Если да – то перевода выше, либо подобного, вполне хватает. Или – востщимся услаждать слух именно лирикой? Которая будет каждым словом захватывать не ум только, но и чувства?

Мэтт (тоже мучаясь любовью) проголосовал в пользу чувств.

Какие тут возникают задачи перед переводчиком?

Кроме очевидного пожелания не быть столь буквальным (подтекст! подтекст!), есть еще два момента:

1) А кто же является тем собеседником поэта? Это может быть либо друг, либо… сама его возлюбленная. И то, что совершенно неважно для философского вопроса, для лирического перевода становится живым чувственным моментом.

2) Мэтт раскопал интересный комментарий профессора Уильяма Харриса из Миддлберри. Вот эта цитата: «Я обнаружил, представляя сию поэму классу, что могу достичь нужного эффекта, читая ровно и медленно и затем буквально вскрикивая на слове excrucior».

Не удивлюсь, если профессор Харрис, подобно моему Мэпу, также не чужд стихотворству. Только поэт мог дать такой верный чувственный комментарий. Представьте: поэт и его друг (или подруга) философически обсуждают вопрос любви и ненависти, и вдруг голос Катулла хрипнет, и оба (оба! плюс читатель!) обнаруживают, что поэт – физически распят на кресте.

Итак, из одного абстрактно-философического тезиса у Мэтта перевелись (можно ли так сказать?) два конкретно-лирических выкрика души – зависимо от личности собеседника.

Вот разговор с другом, неопытным в любви:

Муци любовны. «Зело ли сластны?» – наивно взлопочешь.

Аще затем я на крест триакосой возгвожден!

А вот поддразнивания вертихвостки Лесбии:

Обичь и невисть. «Ах, что за поэзы!» – взлопочешь лукаво.

Аще затем я на крест триакосой возгвожден.

Но финал-то – одинаков. Для всех поэтов финал всегда одинаков, и не Лесбия тому виной. Никогда не могут поэты остановиться в любви, спускаясь в песенный Аид глубже и глубже, за тайным своим идеалом.

Вот еще пример – «Песнь отчаяния» почти позабытого ныне Неруды:

За марево над мертвой водой,

За пределы сущего, за край желаний…

О плоть, плоть женщины, которую я познал!

В сей туманный час – кличу душу твою!

Ты была вазой, приютившей бесконечную нежность,

И бесконечное забвение надломило тебя…

И на черном песке островов одиночества —

Там, женщина любви, приняли меня твои руки.

Эра голода и жажды – и ты была яблоком Рая.

Эра похорон и руин – и ты была Даром.

Ах, женщина, как могла ты вынести меня —

В лоне души твоей и на кресте твоих рук!

Я желал тебя ужасно, мановенно,

Беспорядочно, ослепленно, рвал построма…

Кладбище поцелуев, твои могилы еще тлеют,

Жжет глаз пираканты исклеванный грозд…

О, искусные уста, несытые лобзаньями члены,

Изблиставшиеся зубы, заплетенные в косы тела.

О, дикое фанданго мольбы и страсти,

Столкнувшее и разбившее нас…

Ты – нежность, стрекозою вспорхнувшая над мертвой волной,

И слово, рвущееся с губ.

У женщины мало шансов выжить в этом Аду. Остается либо насмеяться над поэтом, как Лесбия, либо полностью раствориться в нем, как Эвридика.

Целительница ночь

И после песни отчаяния что более остается поэту? Уход в себя, уход в потустороннесть… где живы идеалы и мечты – вослед Поэзии.

Вспомним «Оду соловью» Китса. Говорит сам поэт:

Though the dull brain perplexes and retards:

Already with thee! tender is the night,

And haply the Queen-Moon is on her throne,

Cluster’d around by all her starry Fays

But here there is no light…

Мне очень-очень-очень нравится перевод Евгения Витковского, но именно как поэтическое произведение. Но к переводу – у меня (или Мэтта) есть ряд «буквовъедливых» вопросов:

1) Ките явно говорит: «Хоть притупленный разум сбивается и медлит». Как отсюда вышло «Сорвав земного разума вериги» – непонятно. Лирический герой Китса не революционер, и никуда не рвется в гордом порыве, а – попросту не от мира сего.

2) Это становится совершенно понятным, если проанализировать «Tender is the night» (Фицджеральд не зря выбрал сии слова заголовком своего романа). Во многих и многих переводах «Оды соловья» мы действительно читаем «как ночь нежна» или прочие вариации. У Евгения Витковского, к счастью, этот момент хотя бы просто пропущен: просто «кругом царит прохлада». Между тем здесь tender это не просто красивое слово, а несущая конструкция. Tender в данном контексте значит «сиделка» или «целительница». Согласитесь – это совершенно другой смысл!

3) Также непонятно, почему «Луна торжественно взирает с трона», если в оригинале употреблено haply (случайно). Противоречие с тем, что на самом деле сказал Ките, только усиливается. Мы получаем горячащегося поэта, вышедшего поздним вечером подышать в сад, вместо глубокого ментального конфликта между разумом (реальной жизнью) и поэтическим бытием.

Как должно было бы быть? Возможно, так:

Покуда смутен разум вялый – я

Уже с тобой! Нежна сиделка Ночь:

Пусть месяц-временщик на тучном троне

Внимает лести светозарных фей, —

Но мрак не превозмочь.

Более легкую форму того же помешательства (хотя судим мы, конечно, только по внешним признакам болезни – стихам) можно наблюдать и у Рильке. Особенность Рильке та, что многие стихи написаны им от женского лица. В романе моем потому поклонницей и переводчицей Рильке является героиня. Какое иначе имя могла бы она носить, кроме имени Евы?

Стихотворение «Die Liebende» («Любящая») хорошо иллюстрирует, как Рильке воображал себе идеальную женскую любовь – и свою (поэтическую) роль в этом превращении. Вот последняя строфа:

Aber jetzt in den Fr?hlingswochen

hat mich etwas langsam abgebrochen

von dem unbewu?ten dunkeln Jahr.

Etwas hat mein armes warmes Leben

irgendeinem in die Hand gegeben,

2) Как обыграть игру слов оригинала: зачем ты это делаешь? – не знаю, это делается само.

По первому вопросу – Мэтт предложил не использовать глаголы вовсе. Зато (все же не современника переводим) опереться на богатые возможности старославянского или церковнославянского хоть на слово. Использовать существительные! Существительные, передающие долговременные состояния души – суть людских поступков! К примеру, «любость и невисть»…

Мэтт, для которого грани между славянскими языками не столь существенны, предлагал еще варианты: «Обичь и невисть моя» (обич – болгарское слово, означающее земную любовь), «Муци любовны» (муци – слово сербское, означает страдания)…

По второму вопросу… Но все же пора решать. Хотим ли мы оставить двустишие Катулла именно философическим высказыванием по сути? Если да – то перевода выше, либо подобного, вполне хватает. Или – востщимся услаждать слух именно лирикой? Которая будет каждым словом захватывать не ум только, но и чувства?

Мэтт (тоже мучаясь любовью) проголосовал в пользу чувств.

Какие тут возникают задачи перед переводчиком?

Кроме очевидного пожелания не быть столь буквальным (подтекст! подтекст!), есть еще два момента:

1) А кто же является тем собеседником поэта? Это может быть либо друг, либо… сама его возлюбленная. И то, что совершенно неважно для философского вопроса, для лирического перевода становится живым чувственным моментом.

2) Мэтт раскопал интересный комментарий профессора Уильяма Харриса из Миддлберри. Вот эта цитата: «Я обнаружил, представляя сию поэму классу, что могу достичь нужного эффекта, читая ровно и медленно и затем буквально вскрикивая на слове excrucior».

Не удивлюсь, если профессор Харрис, подобно моему Мэпу, также не чужд стихотворству. Только поэт мог дать такой верный чувственный комментарий. Представьте: поэт и его друг (или подруга) философически обсуждают вопрос любви и ненависти, и вдруг голос Катулла хрипнет, и оба (оба! плюс читатель!) обнаруживают, что поэт – физически распят на кресте.

Итак, из одного абстрактно-философического тезиса у Мэтта перевелись (можно ли так сказать?) два конкретно-лирических выкрика души – зависимо от личности собеседника.

Вот разговор с другом, неопытным в любви:

Муци любовны. «Зело ли сластны?» – наивно взлопочешь.

Аще затем я на крест триакосой возгвожден!

А вот поддразнивания вертихвостки Лесбии:

Обичь и невисть. «Ах, что за поэзы!» – взлопочешь лукаво.

Аще затем я на крест триакосой возгвожден.

Но финал-то – одинаков. Для всех поэтов финал всегда одинаков, и не Лесбия тому виной. Никогда не могут поэты остановиться в любви, спускаясь в песенный Аид глубже и глубже, за тайным своим идеалом.

Вот еще пример – «Песнь отчаяния» почти позабытого ныне Неруды:

За марево над мертвой водой,

За пределы сущего, за край желаний…

О плоть, плоть женщины, которую я познал!

В сей туманный час – кличу душу твою!

Ты была вазой, приютившей бесконечную нежность,

И бесконечное забвение надломило тебя…

И на черном песке островов одиночества —

Там, женщина любви, приняли меня твои руки.

Эра голода и жажды – и ты была яблоком Рая.

Эра похорон и руин – и ты была Даром.

Ах, женщина, как могла ты вынести меня —

В лоне души твоей и на кресте твоих рук!

Я желал тебя ужасно, мановенно,

Беспорядочно, ослепленно, рвал построма…

Кладбище поцелуев, твои могилы еще тлеют,

Жжет глаз пираканты исклеванный грозд…

О, искусные уста, несытые лобзаньями члены,

Изблиставшиеся зубы, заплетенные в косы тела.

О, дикое фанданго мольбы и страсти,

Столкнувшее и разбившее нас…

Ты – нежность, стрекозою вспорхнувшая над мертвой волной,

И слово, рвущееся с губ.

У женщины мало шансов выжить в этом Аду. Остается либо насмеяться над поэтом, как Лесбия, либо полностью раствориться в нем, как Эвридика.

Целительница ночь

И после песни отчаяния что более остается поэту? Уход в себя, уход в потустороннесть… где живы идеалы и мечты – вослед Поэзии.

Вспомним «Оду соловью» Китса. Говорит сам поэт:

Though the dull brain perplexes and retards:

Already with thee! tender is the night,

And haply the Queen-Moon is on her throne,

Cluster’d around by all her starry Fays

But here there is no light…

Мне очень-очень-очень нравится перевод Евгения Витковского, но именно как поэтическое произведение. Но к переводу – у меня (или Мэтта) есть ряд «буквовъедливых» вопросов:

1) Ките явно говорит: «Хоть притупленный разум сбивается и медлит». Как отсюда вышло «Сорвав земного разума вериги» – непонятно. Лирический герой Китса не революционер, и никуда не рвется в гордом порыве, а – попросту не от мира сего.

2) Это становится совершенно понятным, если проанализировать «Tender is the night» (Фицджеральд не зря выбрал сии слова заголовком своего романа). Во многих и многих переводах «Оды соловья» мы действительно читаем «как ночь нежна» или прочие вариации. У Евгения Витковского, к счастью, этот момент хотя бы просто пропущен: просто «кругом царит прохлада». Между тем здесь tender это не просто красивое слово, а несущая конструкция. Tender в данном контексте значит «сиделка» или «целительница». Согласитесь – это совершенно другой смысл!

3) Также непонятно, почему «Луна торжественно взирает с трона», если в оригинале употреблено haply (случайно). Противоречие с тем, что на самом деле сказал Ките, только усиливается. Мы получаем горячащегося поэта, вышедшего поздним вечером подышать в сад, вместо глубокого ментального конфликта между разумом (реальной жизнью) и поэтическим бытием.

Как должно было бы быть? Возможно, так:

Покуда смутен разум вялый – я

Уже с тобой! Нежна сиделка Ночь:

Пусть месяц-временщик на тучном троне

Внимает лести светозарных фей, —

Но мрак не превозмочь.

Более легкую форму того же помешательства (хотя судим мы, конечно, только по внешним признакам болезни – стихам) можно наблюдать и у Рильке. Особенность Рильке та, что многие стихи написаны им от женского лица. В романе моем потому поклонницей и переводчицей Рильке является героиня. Какое иначе имя могла бы она носить, кроме имени Евы?

Стихотворение «Die Liebende» («Любящая») хорошо иллюстрирует, как Рильке воображал себе идеальную женскую любовь – и свою (поэтическую) роль в этом превращении. Вот последняя строфа:

Aber jetzt in den Fr?hlingswochen

hat mich etwas langsam abgebrochen

von dem unbewu?ten dunkeln Jahr.

Etwas hat mein armes warmes Leben

irgendeinem in die Hand gegeben,