По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

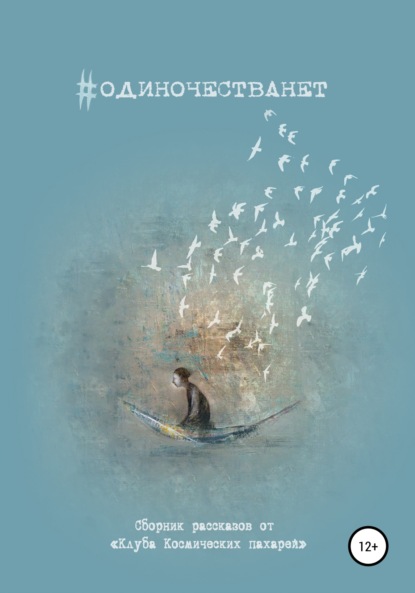

#одиночестванет

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– Что там? – тихо спросила Люба.

– Пока ничего хорошего. Но шансы есть. Ты не переживай, мы его заставим на тебе жениться. Не он первый, не он последний. Знаешь, сколько у меня таких было!

Открыв сумочку, Люба достала несколько купюр, положила на потёртую плюшевую скатерть и выскочила в коридор. Из-за полуоткрытых дверей огромной коммуналки высовывались древние старухи, качали головами, шевелили белыми губами, а Люба всё шла и шла. Её манил свет тусклой лампочки в дальнем конце коридора, там должен быть выход. Гулкое эхо её шагов било в развешанные по стенам металлические тазы, как в барабаны, и Люба невольно выпрямила спину: нет, она больше не будет так унижаться, с неё хватит!

Автобус тащился по пустынным улицам, Люба ехала на перекладных: ей не хотелось спускаться в шумное и многолюдное метро, где нужно держать лицо и выглядеть прилично. А тут можно встать у задней двери, отвернуться к стеклу и никого не видеть. Долгий весенний день никак не кончался, солнце лениво катилось к закату, но слишком медленно.

Пока Люба шла от остановки к дому, смотрела на окна: кое-где уже зажёгся свет, но в её квартире было темно. В прихожей она сбросила туфли, крикнула:

– Федя, ты дома?

И сама себе ответила: «Конечно, дома. Где же ещё». Он, как всегда, сидел за кухонным столом – тихий, молчаливый.

Люба налила воды, большими глотками выпила полстакана и села напротив Феди.

– Знаешь, где я сегодня была? – и не дожидаясь ответа, начала рассказывать.

Про скучного Олега с его дачей, про колдунью Евпраксию, про свою давнюю мечту выйти замуж за Федю, про развод родителей, про тёмные окна квартиры.

– Я тебе не говорила, но я же тебе письма писала! Два года, каждый день. Сейчас покажу! – Люба выбежала из кухни, вернулась с пачкой бумажных прямоугольников, бросила их на стол.

– Вот, смотри! Это о тебе, о моих чувствах! – Она схватила первый попавшийся, развернула, начала читать вслух.

– А вот это послушай! А это! – Люба вытаскивала из вороха писем листок за листком, перемешивала их на столе, раскладывала рядами, как будто гадала на картах – так же, как колдунья Евпраксия, – чтобы увидеть главное.

От резкого взмаха руки опрокинулся стакан. Вода растекалась по исписанным страницам, и ровные чернильные строчки таяли, как будто стирая прошлое, уничтожая Любину неудачную любовь, смывая следы её унижения.

– Молчишь? Да сколько можно! Ну скажи хоть что-нибудь!

Люба схватила Федю за плечи и встряхнула. Ничего не изменилось.

Она отошла к окну. Солнце наконец доползло до горизонта, и в жидком сиянии фонарей мельтешили чёрные фигурки: люди спешили домой после рабочего дня, к своим семьям, в уютные гнёздышки за освещёнными окнами. Из-за угла выполз длинный автобус, открыл двери, и на тротуар высыпалась новая порция счастливых обывателей, которых ждут дома. Некоторые шли по двое, по трое. Люба поморщилась: в груди заныло, и эта боль была хуже, намного хуже и противнее, чем зубная.

Люба замычала, не открывая рта, помотала головой, но боль не отступала. Тогда Люба взяла со стола нож, подбежала к Феде и с размаху ударила его в живот. И ещё, и ещё. Она била снова и снова, пока не обессилела и не выронила нож на пол. А потом опустилась на корточки, оперлась спиной о стену и завыла, подняв лицо к потолку.

Порыв ветра распахнул форточку, смахнул со стола письма и завертел в воздухе кусочки поролона и ваты. Изрезанный в клочья плюшевый медведь сполз со стула на пол и застыл, уставив тусклые пуговки глаз на Любу.

С ветки фикуса на подоконник упал пустой кокон. Маленькая белая бабочка неуверенно взмахнула крыльями, проползла по стволу вверх, оторвалась от опоры и улетела прочь.

Люба встала, вытерла глаза бумажным полотенцем, высморкалась. Сгребла мусор с пола: размокшие письма, останки игрушечного медведя из Луна-парка – Федин подарок. Взяла телефон и позвонила отцу.

– Папа, я приеду.

Юлия Комарова. Петрикор

1

– Пап, у меня дежурство сегодня, много операций. Но я с твоим лечащим созвонился, прогноз хороший.

– Вот и не приходи сегодня, тебе самому надо отдохнуть, ты и так каждый день меня навещаешь. Я сам погуляю… Пока могу сам.

Серое больничное небо можно сравнить разве что с небом на кладбище, во всяком случае, оно точно не предвещает начало хорошего дня. Завтра операция. Заменят сустав – стану железным человеком, буду бегать, как новенький. А сегодня можно ещё пройтись по институтскому парку медленными ногами, пошуршать опадающей листвой, как в детстве.

Хотя в детстве было совсем по-другому. Даже холодный затяжной дождь приносил радость – лужи, резиновые сапоги, смешной серый дождевик. Тогда казалось, что надеваешь плащ-невидимку: сливаешься с общим пейзажем. Серое небо, серый дождь, серые стволы деревьев, серый незаметный ты. Только листья под ногами ещё не утратили своей боевой пушкинской раскраски – очей очарованье! И шуршишь по этому красочному ковру серенькой мышью: шур-шур-шур, красота!

А сегодняшние дети – бегут по аллее с огромными разноцветными ранцами, в ярких курточках. Смеются, загребают листву и посыпают друг друга. Я тоже хочу! Медленно наклоняюсь, поднимаю с лавочки тонкий листок – зеленоватый в серединке, жёлтый с оранжевым по краям. Умеет природа нарисовать узор на прощанье. Зачем это ей? Чтобы ещё грустнее было расставаться? Чтобы захлестнуло уныние, затянуло в водоворот городских тёмно-коричневых грязных стоков?

***

Жена от меня ушла в такой же тусклый осенний день. Не к другому. В монастырь. Это случилось не вдруг: тянулось с рождения сына. Сначала у неё случилась депрессия, потом она начала ходить в храм, ей стало легче, и я обрадовался. Зря. Она стала отдаляться, ушла в веру или в себя – не знаю, но однажды ночью я попытался её обнять, а она как всегда в последнее время резко отстранилась, но не стала говорить про грех, а призналась, что уходит в монастырь.

Мы почему-то задержались в тот год на даче, всё никак не могли решиться, собирались переезжать на следующих выходных. А пока ездили на работу на электричке. Дольше, конечно, но зато золотая осень была в самом разгаре, и можно было любоваться пёстрой красотой каждый день. Я чувствовал, что переезд всё изменит. И вот тем утром мы стояли на платформе, усыпанной листвой, она повернулась к куполу деревенской церквушки и начала креститься и класть земные поклоны. Сыну было три года. Он испугался и попросился на руки. Я взял его. Хотелось уткнуться в его мягкую макушку и плакать. Но как я мог? Мужчины не плачут. И я боялся его напугать ещё больше.

Мы сели в электричку на холодную деревянную скамью – рядом, а поехали будто в разные стороны. Сквозь дождь. Жена всю дорогу молча смотрела в окно, залитое водой. Сын заснул у меня на руках. В городе я так и понёс его в садик. А потом долго стоял у окна в группе, держал его и не решался ни разбудить, ни расцепить его руки, обнимающие меня за шею. Я безнадёжно опаздывал и понимал, что всё равно не смогу быть всё время рядом, но мне хотелось, чтобы в то утро он почувствовал, запомнил, что я его никогда не брошу, не оставлю. Подошла воспитательница, позвала сына, поманила игрушкой, и он потянулся к ней. Я вышел на улицу. Дождя уже не было, но сам воздух вокруг был пропитан влагой, она сочилась отовсюду, чавкала под ногами, стекала у меня по лицу. Я шёл на работу в порт и мучительно вспоминал, как же называется такой вот запах влажной земли. Похоже на Питер… Петрикор.

***

Я открыл глаза – на груди присоски, нога вывернута, лежит в каком-то длинном странном лотке. Я начал снимать серые дурацкие присоски, отлеплять с мягким чпоком. Это казалось очень важно. На ногу не смотрел. Зачем мне на неё смотреть? Она выглядела и ощущалась чужой. Меня переложили на каталку и повезли в палату. Медики что-то шутили по дороге, смеялись. Я не понимаю медицинского юмора. Это совсем не смешно. Я даже некоторые слова не мог различить. Может, так отупляюще действует наркоз? Переложили на кровать. И тут всё поплыло, унеслось куда-то: стены, медсестры, потолок… Я ещё видел, как врач подбежал и велел поднимать ноги повыше, и ту, что не моя, тоже. А потом стало тесно в груди, захотелось вдохнуть глубоко-глубоко, но воздуха в палате так мало. Надо выйти во двор, а потом в парк, к воде. Выйти и смотреть в серое безликое небо Питера и прислушиваться к мягкому шуршанию листвы.

2

Реально стрёмно звучит, но единственной женщиной в моей жизни – в нашей с папой жизни – была бабушка, папина мама. Как-то раз, мне было лет пять-шесть, она сказала папе:

– То, что она ушла в монастырь, не значит, что ты должен устраивать себе монашескую жизнь и соблюдать обет безбрачия. Да и ребёнку мама нужна!

А я спросил:

– Зачем?

– Мама будет любить тебя, ухаживать…

– А ты уже не любишь меня?

И бабушка обняла меня, прижала к себе и сказала, что будет любить меня всю жизнь. И любила. Когда она ушла в тот вечер, папа укладывал меня спать, и я спросил:

– Разве может быть у человека ещё одна мама?

И папа сказал:

– Нет, конечно. Мама – это та, кто тебя родила.

– А какая она?

– Она тебя очень любит.

– А тебя?

***