По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

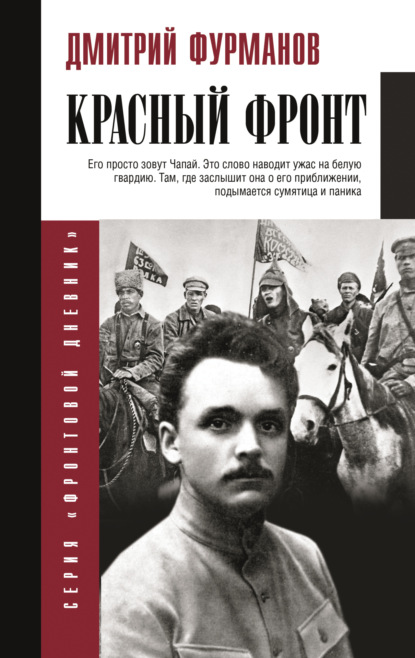

Красный фронт

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

На смерть сестры

Мы ехали из Сарыкамыша. По пути встретился земский поезд. Тут все знакомы – все товарищи по работе. «Знаете? – «Что?» – «Умерла Штерн… Заразилась тифом и умерла».

И как-то жутко нам сделалось от этой недоброй вести. Все принахмурились, задумались. Собрались в столовой и сидели повесив головы. Разговор не вязался. Каждый про себя думал и переживал тяжелое известие. Я помню ее: молодая, красивая, здоровая. Захватила волна и увлекла на общее дело. Там, где-то далеко, ждут, быть может, родители – ждут и никогда не дождутся. Она пролежала в лазарете Тифлиса 16 дней и не перенесла тяжелой болезни. Там, в Тифлисе, ее и хоронят. Много венков, много слез. Все земцы собрались проводить дорогого товарища. Идет народ чужой, незнакомый народ – и плачет. Благородная смерть.

Много голов задумается, запечалится и затревожится о себе.

Мы как-то притихли. К каждому из нас может слишком легко прийти эта беда. Вот с весной начнется разложение трупов, промчится эпидемия, может быть, и нас подберет за собой. И как-то сами собой нависают тяжелые думы.

7 февраля

На поле битвы

Много народу положили сарыкамышские бои. Крутые, снежные горы помогали пушкам и пулеметам. Затонет, замотается бедняга в снегу, а тут его и прихлопнут. Сделали свое дело и сарыкамышские морозы. Много турецкого войска погибло в пути, много раненых перемерзло в напрасном ожидании помощи. Турки лезли сплошными массами. У них офицеры и вообще командирский состав находится сзади и оттуда управляет ходом битвы, а наши офицеры лежат в цепи и принимают непосредственное участие. Это имеет, конечно, громадные преимущества, так как чувство панибратства и полного товарищества, сознания одинаковости опасности положения тесно смыкают и являются едва ли не самым важным условием в смысле психологическом. Правда, у нас потери в офицерском составе значительно крупнее, чем у турок, но зато и победы чаще на нашей стороне. А это уж вопрос иной, что важнее: славные победы или сохранение офицерского состава. Эта война не приняла в Турции характера священной войны, что и указывает на искусственность ее создания. Этим объясняются отчасти и геройские захватывания нашими мелкими частями крупных турецких отрядов. Не сплоченные общей идеей, силой прогнанные на войну, притом же оборванные донельзя, голодные, они идут в плен, мало тревожась чувством чести, солдатского достоинства или соображениями другого характера.

Даже пленные офицеры не скрывают нежелания воевать и не оправдывают это принуждение высших властей. Был курьезный случай. Какой-то видный турецкий военный чин въехал в нашу цепь, приняв ее за свою, и довольно спокойно сдался, не волнуясь, не озлобляясь, так что у всех явилось разом подозрение на доброкачественность его поступка. Было слишком очевидно, что его сюда привело нежелание биться попусту, быть может, боязнь за жизнь, быть может, общее недовольство политикой германских провокаторов.

Но все-таки у Сарыкамыша были сильные бои. Здесь наших сгрудили нечаянно. В самом Сарыкамыше войска было до смешного мало. Внезапный огонь изумил и остановил наступающие турецкие колонны, а того было достаточно, чтобы дать возможность подойти пластунам. А там, где подошли пластуны, туркам приходится туго. Здесь пластуны то же, что на Западе казаки.

Условия природы обрекли здесь конницу на полное бездействие, но ее роль с не меньшим успехом выполняют пластуны. Они совершают непрестанно геройства, подобных которым не совершал еще ни один полк. Славны кабардинцы, славны туркестанские полки, но лишь отдельными делами, а пластун – или герой, или мертвец. Он только знает два конца: славную смерть да Георгиевский крест.

И вот подоспели пластуны. Тут заварилось жаркое дело. Несколько полков ударило против несметных турецких полчищ. К разгару боя прибывали новые силы, и в конце концов счет получился такой: против 30–35 тысяч наших войск очутилось более двух корпусов турок, т. е. тысяч 75–80. Тут работали 9, 10 и 11?й турецкие корпуса. Сильно потрепанные, они должны были с позором бежать с сарыкамышских полей. Пластуны подошли неожиданно, как всегда – пластом (откуда произошло и название «пластуны»). Они подошли со стороны нижнего Сарыкамыша, тогда как турки сосредоточились на горе против горного Сарыкамыша, над самым мостом. Наша артиллерия, говорят, действовала изумительно, несмотря на то что количество пушек и пулеметов было совершенно незначительно. Важно было особенно то обстоятельство, что турки здесь вообще не ждали никакого сопротивления, и этот огонь застал их врасплох и навел легкую панику. А потом уж особенно легко было жарить с гор по этим несчетным колоннам. Неожиданность артиллерийского огня и дружный натиск пластунов окончательно решили дело. Турки замялись и побежали по направлению к Ката-кургану. Тут их щипали немилосердно. Пленных почти не брали – всех немилосердно убивали.

Я был на Сарыкамышских горах. Печальная картина. Масса трупов раскидана по склону, а у нижнего Сарыкамыша человек 100–120 просто свалено в кучу и до сих пор еще не убрано, а тому делу уж несколько недель. Есть хорошие лица. Один молодой красивый турок зажал в руке какой-то кисет да так и остался с ним. На лице – ни морщинки страдания. Правильное, спокойное, красивое выражение, глаза закрыты, верхняя губа немного приоткрыта, и оттуда блестят здоровые, белые зубы. Хороший был сын. В лице какое-то благородство и сдержанность. Он был грациозен и строен, как горец, сладкоречив, как Одиссей. Хитрости совершенно не было – о том свидетельствуют прямой, высокий лоб и тонкие художественные губы. Жалко стало такого красивого, милого юношу. Сколько было впереди жизни – самой полной, самой радостной, и вот, поди ж ты, нежданно-негаданно угодила шальная пуля прямо под сердце. Мне тяжело было долго над ним останавливаться, и я отошел к старику, который, подложив руку под щеку, скрючился, словно на постели, и совсем не походил на мертвеца. Сморщенное, худое лицо просило непрестанно отдыха. Чувствовалась большая нервность, долголетняя усталость и непрестанные жалобы на тяжелую жизнь. И получалось такое впечатление, что он вот только что пришел с работы – заморенный, больной, и, не дойдя до дому, прилег здесь отдохнуть. А дома уж непременно – ватага черномазых ребятишек и вечно недовольная и ворчливая жена. А теперь вот осталась одна – мается, стонет и вспоминает то и дело своего кормильца-поильца. И сколько теперь у нее нашлось бы для него ласковых, заботных слов, сколько проснулось бы любви, если б только увидела его здесь, на поле. Но не увидит никогда, да и слава богу, – меньше страданья. Все же будет надеяться: а может в плену, а вот вернется, вот придет снова… Не дождешься, старушка, никогда не придет он к тебе.

Два птенца (совсем еще птенцы, потому что им не больше, как по 18 лет) лежат навзничь, лежат чуть не обнявшись: рука одного судорожно сжала плечо другому и застыла в какой-то страстной мольбе. «Возьми, унеси, помоги!..» Не пришел, не помог никто. Мне кажется, что они были друзьями, так много между ними чего-то общего, помимо молодости… Даже и тут, мертвые, они одинаково закинули головы, одинаково расширили свои недоумевающие, испуганные глаза. А глаза страшны. Широко раскрытые, они затекли какой-то молочной жидкостью и ужасным взором, взором нестерпимого страдания и тоски по уходящей жизни, взором ропота и проклятия вперились в голубое, просторное небо. Молодые, полные силы и надежд – подрезались, как былинки, в чужой земле. Почернели, стали разлагаться.

А вот араб. Черный, суровый, властный хозяин широкой степи и своего любимого боевого коня. Конь будет тосковать по нем, будет жалобно и протяжно ржать, напрасно поджидая своего верного и смелого седока. С упорным, почти надменным взором, не призвав мученья, – он умер. Пуля попала в живот, но смерть не могла быть моментальной. Страдания были тяжки и продолжительны. Лицо мало отразило страданья – на нем легла печать сурового проклятья и тоски по любимой степи. Много и молодых и юных, прекрасных и морщинистых, могучих, суровых и властных, робких, нежных и трепещущих. Не разбирала смерть. Клала ряды за рядами, возвышала свои молчаливые укрепления. Жутко здесь на поле. А это безучастное голубое небо словно презрение затаило в своем беспечном молчании; словно постоянством и неувядаемой своей свежестью хочет особенно и ярко подчеркнуть всю несуразность и дикость этой ненужной, свирепой резни. Успокоились бойцы. Кому-то за что-то отдали свои жизни, кому-то принесли собою жертвы. А жизнь течет, совсем не просит их и только изумляется человеческой жестокости, человеческому неразумию. Шла она, идет и будет идти своим путем. Слишком мало эти жертвы ускорят ее тяжелый ход. Эти жертвы – не добровольные жертвы, а потому и кровь их не очищает. Другое дело, когда целые кадры идут за идею, за святое дело, за ясно сознанную возможность достижения, – тогда на крови павших бондов создаются колонны молодой, новой жизни.

СЕРЫЕ ВОЛНЫ

Ряды за рядами вдали колыхались

И, серой волною плывя по снегам,

То медленно, густо и плотно сливались,

То мелкою дробью в полях рассыпались,

Темнея по белым холмам.

И вот они близко… Совсем уж подходят,

Прямыми рядами, как нити, ползут,

Как будто чего-то они не находят,

Как будто в той песне, что глухо заводят,

Они про тоску и неволю поют.

И грустно мне стало от песен забытых,

Повеяло на душу силой родной.

Я видел их гнойных, больных, перебитых,

Мне чудился стон из могил незарытых,

Мне чудилась гостья с косой.

И не было мощи в усталом их пенье,

И не было страсти в померкших глазах.

Они в своем долгом, беззвучном томленьи

Развеяли силы в могучем терпеньи

И жар утишили в сердцах.

И шли они бодро, и песня лихая

Могучим призывом из сердца рвалась,

Но чудилось мне, что та песня больная,

Что в сердце ее, – и борясь, и рыдая, —

Унылая дума вплелась.

Когда же умолкли и тихо, без звука,

Они колыхались, волна за волной.

Мне сделалось жутко. И злая разлука,

И встречи последней прощальная мука

Блеснула за серой спиной.

И радости мощной, подъема живого

Не вызвали в сердце родные полки…

От серой волны и от клича больного

Мне в душу, как будто со дна гробового,

Пахнуло удушьем тоски.

1 февраля

Бегли-Ахмет

Где-то далеко-далеко на Кавказе, в маленьком селении Бегли-Ахмет, стоим и скучаем по работе. Ночь. Тихая кавказская ночь. Темно-синее небо слилось с горами, налегло на белую ризу снегов и пропало вдали темной дымкой. Пусто кругом, скучно. Только собаки воют где-то вдали и усиливают тоску. А потосковать так хочется. Вспоминается семья, вспоминаются дорогие знакомые лица. И сердце все щемит больней и больней. Прошел воинский санитарный поезд из Сарыкамыша. Завтра и мы едем туда.

– Дядюшка, чего ты?

– Ничего, хожу, родимый. Скоро доедем.

– Куда?

– Воевать едем, на позиции.

И сделалось скучно, тоскливо вдвойне от этих простых, привычных слов, сказанных как-то уныло солдатиком в эту светлую, тихую ночь, где-то далеко-далеко в забытом людьми и богом местишке. Верно, вот и он ходит здесь один около вагонов ночью да вспоминает. Дома-то ребятишки. Хорошо там, тепло. Да и ночь-то выдалась такая светлая, тихая. Думы так и плывут одна за другой. Где-то там, еще дальше, позиции. Там холодно, там морозы. Выкопали себе ямки, обернулись в обледенелые шинели и лежат. Спят. Тихо кругом. Только часовые прохаживают, словно ночные привидения. Жутко там, в горах. С первым лучом зашумят, загрохочут чудовища… Закрутятся, завизжат тучи пуль, зарявкает и заухает пушка, задребезжит и быстро-быстро зачирикает пулемет. И польется снова кровь. Снова стоны. Вон я вижу, как облокотился солдатик в снегу и устремил свой прощальный, тревожный взор к небесам. А в небесах так хорошо. Солнце поднимается, серебрятся вершины, горит, горит снег. Утоптали равнину, залили кровью, забыли товарищей и бросились вперед. «Ура!» – грозно прокатился по горам призывный клич, и серые массы бросились куда-то вперед. А там уже испуганные крики, суматоха. Бегут, кричат, бросают все до пути, и все бегут, бегут. А вдогонку им сыплются градом губительные снаряды, и один за другим падают уставшие. Кончился бой. Снова все вместе. Все. Нет, всем вместе уж не бывать нам. Не собраться снова у одного котла, не поболтать в свободную минутку. Там, на снежной поляне, стонут и мучатся от боли старые друзья. Изуродованные, разбитые, бессильные.

У нас – словно похороны. В эту тихую, светлую ночь как-то становится больнее в дикой, глухой стороне. Два товарища лежат. А мы вьемся около них, дрожим, молим о чем-то. И сделалось всем невыносимо тоскливо. Их перевели в другой вагон. И жутко смотреть на опустелые места. Вчера еще они были здесь, болезнь захватила разом, понадобилось удалить. Мы все с ними, мы не можем расстаться, оставить их одних. Скучно, нудно, жутко.

20 марта

Нечего делать. Опустились руки, перестала работать мысль, и скорбно сделалось на душе. Пусты целые дни, пусты долгие вечера. С камнем на сердце ложишься в постель, с непроглядным туманом в душе, со страхом перед ужасающей пустотой просыпаешься поутру. От завтрака до обеда, от обеда до чая, от чая до ужина. И так целые месяцы. Изредка мелькнет работа, мелькнет, словно привидение, маленькая, короткая, растравляющая, – и скроется вновь. За три месяца было всего пять рейсов коротеньких, малодневных. Все, все померкло. Первоначальная идея не то исчезла, не то затуманилась временно от этой убийственной безработицы, – я не знаю. Высокий, благородный подъем, жажда дела, помощи, самоотверженной работы до устали, до поту в лице – все это тревожит и вызывает краску в лице, как далекие, милые, святые пожелания, разбитые в прах. Мы ехали сюда, словно окрыленные, мы ждали простора истомившейся душе, ждали полного утоления. И что мы нашли? Пустую, скучную, разлагающую жизнь; ряд житейских, будничных недоразумений, по временам захватывавших нас за живое, ряд ссор, самых возмутительных и примитивных, ряд наслаждений и удовольствий самых мещански-обыденных, самых притупляющих и глупых.

Жизнь сделала свое. Причудливо?яркие, восторженно-красочные и высоко-благородные порывы она приняла в свои скользкие объятия и покрыла все сглаживающей, все примиряющей слизью. Она уняла, утишила наше святое безумство, она вместо ризы одела нас в теплые спальные халаты и превратила из героев в самых пошлых тунеядцев и злобствующих пошляков. Душа как-то онемела: лень двинуться, лень думать и жить бодрей. Мы бог знает что делаем целые дни: играем на гитаре, мандолине, поем, шутим, – и все это взамен лучших наших ожиданий, взамен мечты о геройских подвигах. А там, на далекой родине, мы еще не развенчаны. Там не сняли с нас того ореола, который мы еще и не надевали до сих пор. Там думают о нас так, как думали мы о себе, когда ехали на работу. Письма дышат любовью, заботой и преклонением. Присылают нам вырезки из газет, где помечены случайные страхи нашей жизни: сыпнотифозная смерть, случайное пленение санитарного поезда, зверства курдов. Присылают – и видно, что дрожала рука, когда резала газету; капали слезы, когда запечатывалось письмо, болела, болит и долго будет болеть душа при воспоминании об этих ужасах. Там предполагают страшную эпидемию на Кавказе, а между тем всего неделю назад во всех бараках Тифлиса помещалось больных сыпным тифом 71, брюшным – 40 и оспой – 32. Ну, где же тут ужас? Умер Геловани. Ну, тут ужасы возросли до максимума: раз Геловани не могли спасти, что же будет с простыми смертными? А дело просто: он слишком долго не мог переправиться из Карса в хорошие больницы Тифлиса и приехал сюда почти перед самым кризисом. Карский уход был слаб, и он не выдержал кризиса…

Послезавтра Пасха. Как чувствовались дома эти дни и как безучастно и холодно встречаешь их здесь! А тут, как нарочно, несчастья по товариществу: Маргарита все еще лежит в лазарете, Саша перевелся в другой поезд, Яша уехал в Батум ходатайствовать о переводе в летучий отряд, а Нико подал в отставку. «Шестерка» распалась окончательно, прежней теплоты нет в помине. В поезде, чем дале, становится неприютней и холодней. Нет того милого кружка теплых друзей, где можно было похоронить свою тоску и муку безработицы; нет лучших, надежных людей, нет товарищей, с которыми было легко и приятно. Все пошло вверх дном, и сделалось душно.

Мы ехали из Сарыкамыша. По пути встретился земский поезд. Тут все знакомы – все товарищи по работе. «Знаете? – «Что?» – «Умерла Штерн… Заразилась тифом и умерла».

И как-то жутко нам сделалось от этой недоброй вести. Все принахмурились, задумались. Собрались в столовой и сидели повесив головы. Разговор не вязался. Каждый про себя думал и переживал тяжелое известие. Я помню ее: молодая, красивая, здоровая. Захватила волна и увлекла на общее дело. Там, где-то далеко, ждут, быть может, родители – ждут и никогда не дождутся. Она пролежала в лазарете Тифлиса 16 дней и не перенесла тяжелой болезни. Там, в Тифлисе, ее и хоронят. Много венков, много слез. Все земцы собрались проводить дорогого товарища. Идет народ чужой, незнакомый народ – и плачет. Благородная смерть.

Много голов задумается, запечалится и затревожится о себе.

Мы как-то притихли. К каждому из нас может слишком легко прийти эта беда. Вот с весной начнется разложение трупов, промчится эпидемия, может быть, и нас подберет за собой. И как-то сами собой нависают тяжелые думы.

7 февраля

На поле битвы

Много народу положили сарыкамышские бои. Крутые, снежные горы помогали пушкам и пулеметам. Затонет, замотается бедняга в снегу, а тут его и прихлопнут. Сделали свое дело и сарыкамышские морозы. Много турецкого войска погибло в пути, много раненых перемерзло в напрасном ожидании помощи. Турки лезли сплошными массами. У них офицеры и вообще командирский состав находится сзади и оттуда управляет ходом битвы, а наши офицеры лежат в цепи и принимают непосредственное участие. Это имеет, конечно, громадные преимущества, так как чувство панибратства и полного товарищества, сознания одинаковости опасности положения тесно смыкают и являются едва ли не самым важным условием в смысле психологическом. Правда, у нас потери в офицерском составе значительно крупнее, чем у турок, но зато и победы чаще на нашей стороне. А это уж вопрос иной, что важнее: славные победы или сохранение офицерского состава. Эта война не приняла в Турции характера священной войны, что и указывает на искусственность ее создания. Этим объясняются отчасти и геройские захватывания нашими мелкими частями крупных турецких отрядов. Не сплоченные общей идеей, силой прогнанные на войну, притом же оборванные донельзя, голодные, они идут в плен, мало тревожась чувством чести, солдатского достоинства или соображениями другого характера.

Даже пленные офицеры не скрывают нежелания воевать и не оправдывают это принуждение высших властей. Был курьезный случай. Какой-то видный турецкий военный чин въехал в нашу цепь, приняв ее за свою, и довольно спокойно сдался, не волнуясь, не озлобляясь, так что у всех явилось разом подозрение на доброкачественность его поступка. Было слишком очевидно, что его сюда привело нежелание биться попусту, быть может, боязнь за жизнь, быть может, общее недовольство политикой германских провокаторов.

Но все-таки у Сарыкамыша были сильные бои. Здесь наших сгрудили нечаянно. В самом Сарыкамыше войска было до смешного мало. Внезапный огонь изумил и остановил наступающие турецкие колонны, а того было достаточно, чтобы дать возможность подойти пластунам. А там, где подошли пластуны, туркам приходится туго. Здесь пластуны то же, что на Западе казаки.

Условия природы обрекли здесь конницу на полное бездействие, но ее роль с не меньшим успехом выполняют пластуны. Они совершают непрестанно геройства, подобных которым не совершал еще ни один полк. Славны кабардинцы, славны туркестанские полки, но лишь отдельными делами, а пластун – или герой, или мертвец. Он только знает два конца: славную смерть да Георгиевский крест.

И вот подоспели пластуны. Тут заварилось жаркое дело. Несколько полков ударило против несметных турецких полчищ. К разгару боя прибывали новые силы, и в конце концов счет получился такой: против 30–35 тысяч наших войск очутилось более двух корпусов турок, т. е. тысяч 75–80. Тут работали 9, 10 и 11?й турецкие корпуса. Сильно потрепанные, они должны были с позором бежать с сарыкамышских полей. Пластуны подошли неожиданно, как всегда – пластом (откуда произошло и название «пластуны»). Они подошли со стороны нижнего Сарыкамыша, тогда как турки сосредоточились на горе против горного Сарыкамыша, над самым мостом. Наша артиллерия, говорят, действовала изумительно, несмотря на то что количество пушек и пулеметов было совершенно незначительно. Важно было особенно то обстоятельство, что турки здесь вообще не ждали никакого сопротивления, и этот огонь застал их врасплох и навел легкую панику. А потом уж особенно легко было жарить с гор по этим несчетным колоннам. Неожиданность артиллерийского огня и дружный натиск пластунов окончательно решили дело. Турки замялись и побежали по направлению к Ката-кургану. Тут их щипали немилосердно. Пленных почти не брали – всех немилосердно убивали.

Я был на Сарыкамышских горах. Печальная картина. Масса трупов раскидана по склону, а у нижнего Сарыкамыша человек 100–120 просто свалено в кучу и до сих пор еще не убрано, а тому делу уж несколько недель. Есть хорошие лица. Один молодой красивый турок зажал в руке какой-то кисет да так и остался с ним. На лице – ни морщинки страдания. Правильное, спокойное, красивое выражение, глаза закрыты, верхняя губа немного приоткрыта, и оттуда блестят здоровые, белые зубы. Хороший был сын. В лице какое-то благородство и сдержанность. Он был грациозен и строен, как горец, сладкоречив, как Одиссей. Хитрости совершенно не было – о том свидетельствуют прямой, высокий лоб и тонкие художественные губы. Жалко стало такого красивого, милого юношу. Сколько было впереди жизни – самой полной, самой радостной, и вот, поди ж ты, нежданно-негаданно угодила шальная пуля прямо под сердце. Мне тяжело было долго над ним останавливаться, и я отошел к старику, который, подложив руку под щеку, скрючился, словно на постели, и совсем не походил на мертвеца. Сморщенное, худое лицо просило непрестанно отдыха. Чувствовалась большая нервность, долголетняя усталость и непрестанные жалобы на тяжелую жизнь. И получалось такое впечатление, что он вот только что пришел с работы – заморенный, больной, и, не дойдя до дому, прилег здесь отдохнуть. А дома уж непременно – ватага черномазых ребятишек и вечно недовольная и ворчливая жена. А теперь вот осталась одна – мается, стонет и вспоминает то и дело своего кормильца-поильца. И сколько теперь у нее нашлось бы для него ласковых, заботных слов, сколько проснулось бы любви, если б только увидела его здесь, на поле. Но не увидит никогда, да и слава богу, – меньше страданья. Все же будет надеяться: а может в плену, а вот вернется, вот придет снова… Не дождешься, старушка, никогда не придет он к тебе.

Два птенца (совсем еще птенцы, потому что им не больше, как по 18 лет) лежат навзничь, лежат чуть не обнявшись: рука одного судорожно сжала плечо другому и застыла в какой-то страстной мольбе. «Возьми, унеси, помоги!..» Не пришел, не помог никто. Мне кажется, что они были друзьями, так много между ними чего-то общего, помимо молодости… Даже и тут, мертвые, они одинаково закинули головы, одинаково расширили свои недоумевающие, испуганные глаза. А глаза страшны. Широко раскрытые, они затекли какой-то молочной жидкостью и ужасным взором, взором нестерпимого страдания и тоски по уходящей жизни, взором ропота и проклятия вперились в голубое, просторное небо. Молодые, полные силы и надежд – подрезались, как былинки, в чужой земле. Почернели, стали разлагаться.

А вот араб. Черный, суровый, властный хозяин широкой степи и своего любимого боевого коня. Конь будет тосковать по нем, будет жалобно и протяжно ржать, напрасно поджидая своего верного и смелого седока. С упорным, почти надменным взором, не призвав мученья, – он умер. Пуля попала в живот, но смерть не могла быть моментальной. Страдания были тяжки и продолжительны. Лицо мало отразило страданья – на нем легла печать сурового проклятья и тоски по любимой степи. Много и молодых и юных, прекрасных и морщинистых, могучих, суровых и властных, робких, нежных и трепещущих. Не разбирала смерть. Клала ряды за рядами, возвышала свои молчаливые укрепления. Жутко здесь на поле. А это безучастное голубое небо словно презрение затаило в своем беспечном молчании; словно постоянством и неувядаемой своей свежестью хочет особенно и ярко подчеркнуть всю несуразность и дикость этой ненужной, свирепой резни. Успокоились бойцы. Кому-то за что-то отдали свои жизни, кому-то принесли собою жертвы. А жизнь течет, совсем не просит их и только изумляется человеческой жестокости, человеческому неразумию. Шла она, идет и будет идти своим путем. Слишком мало эти жертвы ускорят ее тяжелый ход. Эти жертвы – не добровольные жертвы, а потому и кровь их не очищает. Другое дело, когда целые кадры идут за идею, за святое дело, за ясно сознанную возможность достижения, – тогда на крови павших бондов создаются колонны молодой, новой жизни.

СЕРЫЕ ВОЛНЫ

Ряды за рядами вдали колыхались

И, серой волною плывя по снегам,

То медленно, густо и плотно сливались,

То мелкою дробью в полях рассыпались,

Темнея по белым холмам.

И вот они близко… Совсем уж подходят,

Прямыми рядами, как нити, ползут,

Как будто чего-то они не находят,

Как будто в той песне, что глухо заводят,

Они про тоску и неволю поют.

И грустно мне стало от песен забытых,

Повеяло на душу силой родной.

Я видел их гнойных, больных, перебитых,

Мне чудился стон из могил незарытых,

Мне чудилась гостья с косой.

И не было мощи в усталом их пенье,

И не было страсти в померкших глазах.

Они в своем долгом, беззвучном томленьи

Развеяли силы в могучем терпеньи

И жар утишили в сердцах.

И шли они бодро, и песня лихая

Могучим призывом из сердца рвалась,

Но чудилось мне, что та песня больная,

Что в сердце ее, – и борясь, и рыдая, —

Унылая дума вплелась.

Когда же умолкли и тихо, без звука,

Они колыхались, волна за волной.

Мне сделалось жутко. И злая разлука,

И встречи последней прощальная мука

Блеснула за серой спиной.

И радости мощной, подъема живого

Не вызвали в сердце родные полки…

От серой волны и от клича больного

Мне в душу, как будто со дна гробового,

Пахнуло удушьем тоски.

1 февраля

Бегли-Ахмет

Где-то далеко-далеко на Кавказе, в маленьком селении Бегли-Ахмет, стоим и скучаем по работе. Ночь. Тихая кавказская ночь. Темно-синее небо слилось с горами, налегло на белую ризу снегов и пропало вдали темной дымкой. Пусто кругом, скучно. Только собаки воют где-то вдали и усиливают тоску. А потосковать так хочется. Вспоминается семья, вспоминаются дорогие знакомые лица. И сердце все щемит больней и больней. Прошел воинский санитарный поезд из Сарыкамыша. Завтра и мы едем туда.

– Дядюшка, чего ты?

– Ничего, хожу, родимый. Скоро доедем.

– Куда?

– Воевать едем, на позиции.

И сделалось скучно, тоскливо вдвойне от этих простых, привычных слов, сказанных как-то уныло солдатиком в эту светлую, тихую ночь, где-то далеко-далеко в забытом людьми и богом местишке. Верно, вот и он ходит здесь один около вагонов ночью да вспоминает. Дома-то ребятишки. Хорошо там, тепло. Да и ночь-то выдалась такая светлая, тихая. Думы так и плывут одна за другой. Где-то там, еще дальше, позиции. Там холодно, там морозы. Выкопали себе ямки, обернулись в обледенелые шинели и лежат. Спят. Тихо кругом. Только часовые прохаживают, словно ночные привидения. Жутко там, в горах. С первым лучом зашумят, загрохочут чудовища… Закрутятся, завизжат тучи пуль, зарявкает и заухает пушка, задребезжит и быстро-быстро зачирикает пулемет. И польется снова кровь. Снова стоны. Вон я вижу, как облокотился солдатик в снегу и устремил свой прощальный, тревожный взор к небесам. А в небесах так хорошо. Солнце поднимается, серебрятся вершины, горит, горит снег. Утоптали равнину, залили кровью, забыли товарищей и бросились вперед. «Ура!» – грозно прокатился по горам призывный клич, и серые массы бросились куда-то вперед. А там уже испуганные крики, суматоха. Бегут, кричат, бросают все до пути, и все бегут, бегут. А вдогонку им сыплются градом губительные снаряды, и один за другим падают уставшие. Кончился бой. Снова все вместе. Все. Нет, всем вместе уж не бывать нам. Не собраться снова у одного котла, не поболтать в свободную минутку. Там, на снежной поляне, стонут и мучатся от боли старые друзья. Изуродованные, разбитые, бессильные.

У нас – словно похороны. В эту тихую, светлую ночь как-то становится больнее в дикой, глухой стороне. Два товарища лежат. А мы вьемся около них, дрожим, молим о чем-то. И сделалось всем невыносимо тоскливо. Их перевели в другой вагон. И жутко смотреть на опустелые места. Вчера еще они были здесь, болезнь захватила разом, понадобилось удалить. Мы все с ними, мы не можем расстаться, оставить их одних. Скучно, нудно, жутко.

20 марта

Нечего делать. Опустились руки, перестала работать мысль, и скорбно сделалось на душе. Пусты целые дни, пусты долгие вечера. С камнем на сердце ложишься в постель, с непроглядным туманом в душе, со страхом перед ужасающей пустотой просыпаешься поутру. От завтрака до обеда, от обеда до чая, от чая до ужина. И так целые месяцы. Изредка мелькнет работа, мелькнет, словно привидение, маленькая, короткая, растравляющая, – и скроется вновь. За три месяца было всего пять рейсов коротеньких, малодневных. Все, все померкло. Первоначальная идея не то исчезла, не то затуманилась временно от этой убийственной безработицы, – я не знаю. Высокий, благородный подъем, жажда дела, помощи, самоотверженной работы до устали, до поту в лице – все это тревожит и вызывает краску в лице, как далекие, милые, святые пожелания, разбитые в прах. Мы ехали сюда, словно окрыленные, мы ждали простора истомившейся душе, ждали полного утоления. И что мы нашли? Пустую, скучную, разлагающую жизнь; ряд житейских, будничных недоразумений, по временам захватывавших нас за живое, ряд ссор, самых возмутительных и примитивных, ряд наслаждений и удовольствий самых мещански-обыденных, самых притупляющих и глупых.

Жизнь сделала свое. Причудливо?яркие, восторженно-красочные и высоко-благородные порывы она приняла в свои скользкие объятия и покрыла все сглаживающей, все примиряющей слизью. Она уняла, утишила наше святое безумство, она вместо ризы одела нас в теплые спальные халаты и превратила из героев в самых пошлых тунеядцев и злобствующих пошляков. Душа как-то онемела: лень двинуться, лень думать и жить бодрей. Мы бог знает что делаем целые дни: играем на гитаре, мандолине, поем, шутим, – и все это взамен лучших наших ожиданий, взамен мечты о геройских подвигах. А там, на далекой родине, мы еще не развенчаны. Там не сняли с нас того ореола, который мы еще и не надевали до сих пор. Там думают о нас так, как думали мы о себе, когда ехали на работу. Письма дышат любовью, заботой и преклонением. Присылают нам вырезки из газет, где помечены случайные страхи нашей жизни: сыпнотифозная смерть, случайное пленение санитарного поезда, зверства курдов. Присылают – и видно, что дрожала рука, когда резала газету; капали слезы, когда запечатывалось письмо, болела, болит и долго будет болеть душа при воспоминании об этих ужасах. Там предполагают страшную эпидемию на Кавказе, а между тем всего неделю назад во всех бараках Тифлиса помещалось больных сыпным тифом 71, брюшным – 40 и оспой – 32. Ну, где же тут ужас? Умер Геловани. Ну, тут ужасы возросли до максимума: раз Геловани не могли спасти, что же будет с простыми смертными? А дело просто: он слишком долго не мог переправиться из Карса в хорошие больницы Тифлиса и приехал сюда почти перед самым кризисом. Карский уход был слаб, и он не выдержал кризиса…

Послезавтра Пасха. Как чувствовались дома эти дни и как безучастно и холодно встречаешь их здесь! А тут, как нарочно, несчастья по товариществу: Маргарита все еще лежит в лазарете, Саша перевелся в другой поезд, Яша уехал в Батум ходатайствовать о переводе в летучий отряд, а Нико подал в отставку. «Шестерка» распалась окончательно, прежней теплоты нет в помине. В поезде, чем дале, становится неприютней и холодней. Нет того милого кружка теплых друзей, где можно было похоронить свою тоску и муку безработицы; нет лучших, надежных людей, нет товарищей, с которыми было легко и приятно. Все пошло вверх дном, и сделалось душно.