По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

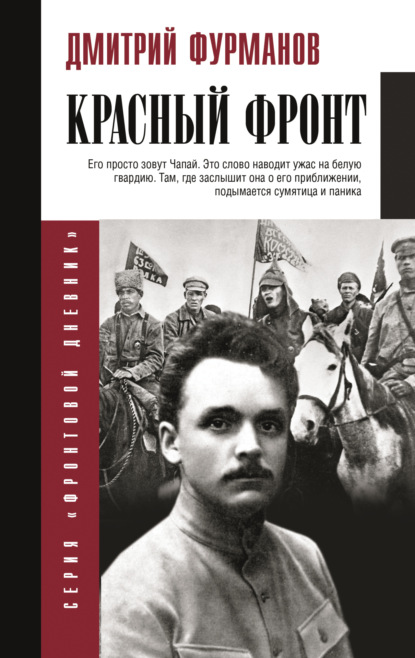

Красный фронт

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Красный фронт

Дмитрий Андреевич Фурманов

Фронтовой дневник (АСТ)

Дмитрий Фурманов – революционер, военный деятель, писатель, больше всего известен широкому читателю романом «Чапаев», чему также способствовал колоссальный успех поставленного по мотивам романа одноименного фильма братьев Васильевых.

Книга «Красный фронт» – это лента событий двух войн: Первой мировой и Гражданской. Хроника Великой войны отражена в дневнике 1914—1916 годов. Ее география в жизни Д. Фурманова обширна: Кавказ, Сибирь, Двинск Здесь он и брат милосердия в чине прапорщика, с поездами и летучками Земсоюза ездивший на Турецкий фронт, и участник Сарыкамышского сражения, а также многих других. Будни Гражданской войны, – в ходе нее Д. Фурманов значительно выдвинулся во время корниловского выступления, затем сблизился с М. Фрунзе и позже стал комиссаром дивизии под командованием В. Чапаева, – запечатлены автором в повести «Красный десант» и дневниковых записях 1919-1920 годов. Последние в значительной мере повествуют о его отношениях с Василием Ивановичем, открывая читателю историю их дружбы и неожиданного конфликта.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Дмитрий Андреевич Фурманов

Красный фронт

© Соколов Б.В., предисловие, 2024

© РИА «Новости»

© ООО «Издательство АСТ», 2024

Дмитрий Фурманов. Писатель-комиссар

Дмитрий Андреевич Фурманов был комиссаром и писателем. Обе свои функции он выполнял очень успешно, но в истории остался прежде всего романом «Чапаев», чему также способствовал колоссальный успех поставленного по мотивам романа одноименного фильма братьев Васильевых. Фурманов тяготел к литературе факта и описывал только те события, непосредственным свидетелем и участником которых был. Это не значит, что у него не было литературного таланта. Талант был, и немалый. Если бы не ранняя смерть от менингита в 1926 году, Фурманов наверняка написал еще много других выдающихся произведений, кроме «Чапаева» и популярного в 1920?е годы романа «Мятеж» – о восстании гарнизона города Верный (Алматы) в июне 1920 года, подавлением которого руководил сам Фурманов, будучи начальником политотдела Туркестанского фронта и уполномоченным Реввоенсовета Республики в Семиречье. Многие эпизоды, рожденные его художественной фантазией, в дальнейшем воспринимались как подлинные свидетельства. Например, никто точно не знал, как именно погиб Василий Иванович Чапаев, у которого в дивизии Фурманов был комиссаром. Те, кто сражался рядом с Чапаевым во время налета уральских казаков на Лбищенск, погибли, а те немногие участники налета со стороны белых, кто оставил мемуары, об обстоятельствах гибели Чапаева не упоминали. Но Фурманов создал яркую сцену гибели Чапаева в водах Урала, и с тех пор все верят, что легендарный начдив погиб именно так.

В августе 1920 года Фурманов был комиссаром десантного отряда, участвовавшего в отражении врангелевского десанта на Кубани. В 1922 году он был награжден орденом Красного Знамени «за то, что, непосредственно принимая участие в боевых операциях экспедиционного отряда, он личным своим примером воодушевлял комсостав и красноармейцев, чем способствовал успеху дела ликвидации врангелевского десанта на Кубани». Бои на Кубани Фурманов запечатлел в 1923 году в рассказе «Красный десант».

Дневник Фурманова 1914–1916 годов посвящен событиям Первой мировой войны. В автобиографии, написанной 7 января 1926 года, незадолго до смерти, Дмитрий Андреевич вспоминал, как «братом милосердия с поездами и летучками Земсоюза гонял на Турецкий фронт, по Кавказу, к Персии, в Сибирь, на Западный фронт под Двинск, на Юго-Западный, на Сарны-Чарторийск». Некоторые дневниковые записи потом превращались в очерки, публиковавшиеся в газетах. Фурманов пошел на фронт, обуреваемый патриотическими чувствами и романтикой войны. Получил чин коллежского регистратора. 26 октября 1914 года он записал в дневнике: «Уж этот день своего ангела провожу как-то совсем не по-привычному, не по-обыкновенному. Я – брат милосердия…» Но очень скоро понял, что ничего романтического нет, и честно запечатлел в дневнике все ужасы войны. Вот описание турок, погибших в Сарыкамышском сражении: «Я был на Сарыкамышских горах. Печальная картина. Масса трупов раскидана по склону, а у нижнего Сарыкамыша человек 100–120 просто свалено в кучу и до сих пор еще не убрано, а тому делу уж несколько недель». А вот жуткие рассказы солдат: «Наши казаки отрезают носы, члены, уши, вывертывают и связывают руки, пускают изуродованного на волю. Солдатик путался, когда говорил мне это, хотел поправиться, хотел как-нибудь оправдать казаков, когда увидел на лице у меня несочувствие, а может, и злобу. Он говорил, что это была месть за офицера, которого курды изуродовали до неузнаваемости. Но тут не причина – следствие важно: значит, и наши могут быть так же зверями! Значит, не подвертывайся под горячую минуту. Подтвердили лишний раз, что в присутствии начальства сносят головы 99 из ста и одного оставляют для допроса. Жутковато, признаться».

Ужасы войны, которую большевики и некоторые другие революционные партии называли империалистической, толкнули Фурманова к революционерам – сначала к анархистам, потом к эсерам-максималистам и далее – к большевикам, с которыми автор «Чапаева» остался до конца.

Дневник. 1914–1916

1914 и 1915 годы

22 ноября 1914 г.

Еду в санитарном поезде. Путь – Вятка, Вологда, Екатеринбург. два доктора, два брата, три фельдшерицы, пять сестер. Знаком мало, узнал мало.

Прежде всего и сильнее всего поразила меня расточительность на персонал. Закупаем бог знает что – даже моченые яблоки. Обед из трех блюд; компоты, яблоки, кисели, желе. Возмутительно. Там, где-то, чуть ли не умоляют принести огарки свеч, худые штаны, дребедень разную, а здесь – из трех блюд. Интеллигенция – конечно, но все знают, на что едут, до какой степени можно сократиться.

Можно и (верю) согласились бы все уменьшить бюджет, по крайней мере, наполовину. Масса идейных, серьезных работников, вначале и не помышлявших о вознаграждении, но отказываться в одиночку нет сил, да и смысла мало: не поможешь. На передовых позициях платят громадные деньги, в то время как у дверей всех союзов стоят целые кадры желающих работать добровольно и бесплатно. Откуда-то свыше санкционированы все эти шальные расходы, и масса денег уплывает попусту. Надо понимать общее положение дела, до дна, а тут все как-то поверху. Затей много – крупных, необходимых, целесообразных, но форма как-то всюду неумна. Чужие деньги. Этим все объясняется. Приходят бог знает откуда эти страдающие. Мы ведь воочию-то не видим страданий, только слышим о них да читаем. А где ж тут почувствовать все?! Отклики. Отзвуки. Грустно видеть, как все эти добрые дела обрастают какой-то шелухой, загрязняются, утрачивают красоту своего существа, своей первоосновы.

Совет в Филях. Решены ночные дежурства. Сестры, конечно, на дыбы. Нашлось много обходов: нецелесообразность, опасность ночных осмотров, скука, беспокойство. Мы с товарищем доделили первую ночь. Я осматривал, спрашивал. Сидит солдатик и плачет.

– Что плачешь? – спрашиваю.

– Рука болит, ломит всю, спать не дает.

Посмотрел: сквозная рана почти у самого плеча совершенно подсохла. Ничего страшного. Ломит кисть и несколько выше. Успокоил, сказал, что доктора приведу. Оказалось, что разнервничался, устал он. Принес я ему таблетку морфию. Смотрю: уж улыбается, сидит спокойный, такой веселый, видно, что верит в помощь «белого человека». Принял таблетку, улегся; конечно, уж успокоенный лег. Верно, заснет теперь крепко. Как же вот тут ночная-то помощь не нужна? Всю-то ночь промаяться не шутка! А мало ли таких-то случайностей может быть.

Ровное настроение, хорошее самочувствие, видно, что кругом все хорошие люди, только не сошлись еще. Дичимся, замалчиваем, сторонимся друг друга как-то инстинктивно. Новички. Но видно уже заранее, что на мужской половине все будет дружно, за женскую не отвечаю.

26 ноября

Когда впервые явилась эта мысль, она казалась такой необъемлемо широкой, важной, самоценной. Чудилось дело, могущее заполнить все существо – без обычных мелочей, раздражительных и пошлых. Я даже видел свое лицо в перспективе: оно было серьезно, сосредоточенно, проникнуто одною лишь мыслью о важности самого дела. Даже улыбки не было на лице – так было оно сурово, серьезно, ревниво к своему молчаливому покою. Вся жизнь ушла в дело. Пусть первоначальная мысль избрала это дело средством самоубийства, пусть. Я и теперь держусь еще той же мысли, хоть и ослабевшей, но самое дело, как дело, громадно, значительно и слишком важно, чтобы подпускать к себе шутку. Но первоначальная форма дела разбилась: вместо боя – стоим, вместо неперевязанных искалеченных бедняков – я вижу только широкие белые поля, разбросанные деревеньки да красивую густую шапку занесенных белых елей.

27 ноября

Здесь, на Урале, странно дико. Те же ели, что и у нас, те же поля, прогалины, овраги, но вы чувствуете сразу, что тут непробудная, первобытная глушь. Лес словно втягивает в себя: опушка такая же редкая, чистая, как и у нас, но пройдите несколько шагов, и вы увидите, как деревья сжимаются, как опушка переходит в чащу. А день солнечный, светлый, радостный. Все серебрится кругом и блещет чисто праздничной, северной красотой. Скоро будет Гороблагодатская, – увидим ворота из Европы в Азию. Мужички говорят, что здесь много медведей.

– Идешь, а он, косолапый, уж хрустит по ельнику. Почует тебя аль увидит – и наутек.

– А не трогает? – спрашиваю я.

– Куды ему? Разя тронет? Никогда не тронет, это только мы ему не даем покою-то, – засмеялись мужички.

Много тетеревов, глухарей, рябчиков.

6 января 1915 г.

На турецкий фронт

Мне как-то стыдно об этом писать. Так мелко, так пошло, что не стоило бы и говорить, но дело обострилось, и хочется поговорить о нем. Тем более что тут много интересных психологических оттенков и самых неожиданных осложнений. Наши женщины, почти все, крайне несимпатичны своей мелочностью. А в общежитии уже одно это является крупным недугом. То и дело слышишь тайные совещания и шушуканье за углом: «Я сказала. Он сказал, что я сказала, а он говорит, что а…» и проч., и проч. без конца. Получилось много интриг – смешных, глупых, возмутительных. Тут еще целый месяц безработицы, ужасная деморализация – ну, словом, создалась самая удобная каша для скандала. Мы взвинтились до последней степени, как-то невольно упустили из виду нашу главную цель и сконцентрировали все свое внимание на этой стороне жизни. Раз вечерком, впятером, выкурив свой товарищеский брудершафт, мы разговорились о ненормальности обстановки, отсутствии общего товарищества и невольно пришли, сами того не замечая, к необходимости предложить ультиматум нашему старшему начальству: или мы, или они. Вышло случайно, но чем дальше и глубже мы копались, тем больше отыскивали причин и поводов к этому решению. Дело сделано: написали протест, подписались, подали. Старший врач женщина – отчаянный трус – не приняла нашей бумаги, и пришлось идти в местное отделение Земского союза, где как раз находился в это время уполномоченный и глава 7?го полевого отряда Полнер. Подали свою бумагу не ему, а другому – Глебову. Тот отнесся довольно сочувственно и обещал разобрать. Так в тоске прошло несколько дней – неопределенных, мучительных, противных своей туманностью. Бумага была коротка, там значилось: «Имеем честь доложить Земскому союзу, что мы оставляем поезд, не имея возможности работать с некоторыми лицами медицинского персонала». Следовали подписи. И так мы промучились 3–4 дня. Отправки и ждать было нечего. Мы отчаивались и решили отправиться с первым попавшимся поездом под Сарыкамыш, надеясь там найти работу. Был уже поздний вечер. Мы сидели и пили чай у себя в купе. Влетает товарищ и сообщает неожиданную весть: в три часа ночи едем под Сарыкамыш. Как громом ударило нас. И обрадовались сразу, и смутились. Собрали живо, что было можно, утром тронулись. Вот и все. Но здесь ценны некоторые частности. Сейчас я о них и скажу.

Новый наш товарищ Яков Альбертович был, конечно, во всем с нами заодно, он был даже один из упорных. Главою нашего заговора мы выбрали заведующего П. Е. Ему приходилось вести все переговоры с врачами, ему всегда были козыри в руку. Врач в последнем разговоре пыталась ему разъяснить, что все это слишком мелко, недостойно внимания и унизительно. Что она и сама, может быть, ушла бы давно из этой тянучки, но боится – не пострадал бы поезд, не раскассировали бы его, да еще, конечно, держит и сама святость работы. Н. Е., конечно, передал все это нам, и как раз в то время, когда мы шли в союз подавать бумагу. Яша сделался вдруг молчалив, задумчив и все время жаловался на страшную тягу в душе. В последнюю минуту он отказался от нашей затеи: «совесть, говорит, не позволяет, думайте обо мне что хотите, но я останусь. Пусть обстановка будет тяжелая, буду держаться за дело и терпеть». Произошел форменный разрыв. Наша шестерка распалась. Написали тут же новые бумаги с пятью подписями и дали Глебову. Он остался в коридоре один, опустив голову на руки. Картина была не из веселых. Все мы сразу почувствовали какую-то неловкость: он стал уже не «нашим», не «своим», как мы называем членов нашей коммуны. Потом подошел к нам и как-то робко все пытался что-то объяснить о высшем принципе, но выходило плохо. Да его и слушали плохо. «Только не дай бог, господа, – заключил он, – кому-нибудь из вас переживать то, что я теперь переживаю». И действительно, на него было жалко смотреть. Естественно, что каждый мог толковать его поступок и вкось и вкривь. Но я поверил почему-то сразу и во все. Он подкупил меня своей серьезностью. Для меня было ясно, что тут нет ни трусости, ни измены. Его, действительно, поразила та ничтожность, из-за которой мы все решили пожертвовать большим и важным делом. Неловкость создалась, и ее все чувствовали. Если бы он заявил смело и решительно, вышло бы лучше, а он как-то робко, хотя и окончательно, высказался перед нами, и видно было, что боялся товарищеского суда. После он говорил мне, что, сидя один, все думал, что мы говорим о нем, как осуждаем его за измену, какие даем ему названия.

Ночью объявили, что на заре выезжаем. Все как-то ободрились. Это ехали еще не в Сарыкамыш, а в Навтлуг, куда должно было прибыть более тысячи раненых. Когда на работе я вспомнил наш разлад, он так показался мне ничтожен, так гадок, что я решил остаться во что бы то ни стало. И что значат наши мизерные разлады в сравнении с этой настоятельной необходимостью помогать изуродованным солдатам? Накануне я сильно разладил с врачом, грубо оборвал его, так грубо, что он бросил тарелку, убежал к себе в купе и заплакал. Дело вышло так: в Навтлуг брали не всех. Мне страшно хотелось ехать, но я отказался ехать лишь на том основании, что я явился первый к доктору и объявил о своем желании ехать. Я требовал жеребьевки, потому что ехать хотелось всем. На этой почве и произошло недоразумение. Тут, в горячей работе, мне сделалось стыдно и жалко врача, я вызвал его в коридор, взял руку и попросил извинения. И вышло так хорошо, так просто. Мне сделалось легко. Я объявил товарищам о своем решении; вместе со мной был заодно и Александр Павлович. Остальные еще не дали окончательного ответа. На следующий день рано утром мы уехали в Сарыкамыш, и дело пока приостановилось. Но теперь стоит другая задача. Если бы я шел только против товарищества, то я остался бы с легкой душой, но здесь затронуто еще дело чести. Николая Евгеньевича мы, можно сказать, подбили на это дело, и теперь выходит так, что, подбив, бросаем. Он должен уходить, потому что ему нечем оправдать свое желание остаться после такого официального отказа. У нас совсем другое дело: мы просто чистосердечно расскажем, что, побывав снова на работе и увидев воочию все ужасы, решили отказаться от своего старого решения. У нас причина слишком очевидная и осмысленная, а у него что? Товарищество, за компанию? По-мальчишески выходит, да и не согласится он на это сам никогда. И выходит гадко: затравили и оставили одного. Дело еще может решиться само собой. Елена Романовна, кажется, думает уходить сама, а Гречушка выходит замуж. Эта тоже долго не наездит. Теперь Яша снова наш. И как он рад, как теперь он тепло и дружески относится ко мне. Но если только он останется один – какая же это будет для него мука!

Одной из крупных ошибок всех организаций санитарного отдела является назначение женщин в качестве старших врачей. Где нужно смелое, твердое и прямое слово, там бессильны и даже несколько смешны приемы женской психики. Много вопросов остаются неразрешенными: к женщине с ними не подойдешь, а подойдешь – рискуешь быть понятым лишь наполовину. Да хорошо еще, если душа поистине теплая и любящая, – там недостаток твердости и уверенности до известной степени покрывается лаской и приютом. А что вы будете делать, если попадется вам в начальники такой вот отвлеченный человек, как наша женщина-врач? Она нас всех словно совсем и не замечает, словно нас и нет подле нее, словно тревога нашей жизни – не общие тревоги. Она, быть может, хорошая, тихая жена, спокойный кабинетный работник, – но и только. Нужду нашу, потребность общего согласия она глушит своим возмутительным равнодушием и остается покойной, не захваченной высоким пульсом общей тревоги. Это, конечно, с известной точки и хорошо, но хорошо лишь для нее самой, а не для нас. Поставленная в голову жизни целой семьи идейных людей, собравшихся бог знает откуда для хорошего дела, побросавших свои дела, отрекшихся на время от своего покоя и уюта, – она могла бы широко использовать эту благодарную почву.

Здесь так напряженно, так близко к порыву, что играть на струнах этих возбужденных душ совсем не трудно, – надо только иметь в душе хоть маленькую искорку. А она – отъединенная, сторонящаяся общей, круговой поруки – создала нам такую тоску, такую скуку, что больно писать. Когда мы вместе, ее присутствие действует подобно молоту, занесенному над простой, хорошей речью, подобно молоту, готовому все пришибить своей молчаливой тяжестью. Она молчит, она редко перечит, но в том и все горе. Легкая улыбка, невольный кивок головой – достаточно и этого, чтобы пришибить живое слово. И нам гадко, противно быть с нею – с этим безукоризненным, тактичным, но безжизненным и затхлым существом. Это отъединение, впрочем, дало и благие результаты. Мы отъединились сами и на почве протеста составили свою знаменитую в известном смысле «шестерку». Категорически заявленный нами протест против двух сестер-барынь кончился в нашу пользу. Их выгнали с триумфом. Ну и действительно уж были барыни! Словно они и не на работе, а где-нибудь на водах, на курорте. Чувствовали себя великолепно, требовали вместо чаю какао, раздражались на непрожаренные котлеты, гоняли целый день прислугу по своим гадким и смешным надобностям; заявляли громкие протесты по поводу папироски, выкуренной возле их купе, и проч., и проч. Фактики мелочные, даже гаденькие, но мы, пожалуй, учитывали не столько эти фактики, сколько общий дух поведения и видимое непонимание ими благородства и святости нашей работы. На поставленный ультиматум: мы или они, нам ответили, что одну уж давно зовет муж, а другая не хочет, чтобы из-за нее одной уходило пять-шесть человек, а потому уходит сама. Ясно было, что их прогоняли, тем более что и сами врачи дорожили ими только на словах, ратовали больше за себя, чем за них, видя в нашем возможном успехе, в нашей победе и свое собственное поражение. Врачи наши – типичные слюнявые, воркующие бабы. Это ничего, что второй врач мужчина, – он, пожалуй, даже будет похуже и поразмазистей любой бабы. Он женат, есть, кажется, ребятишки, но еще совсем молодой – лет 28–30. Бесхарактерность удивительная, мысль поразительно короткая и неглубокая, близорукость восхитительная до смешного и в придаток ко всему мягкая, засыпающая под любой говорок душа. Он милый, легкий в жизни человек. Жена уж, верно, молится за своего Маркушечку, а у детей нет лучше моментов, как сидеть у него на коленях, ласкаться и играть золотой цепочкой, переброшенной по нарастающему маленькому, беленькому животику. Молодой барчонок, понявший прелесть расстегнутых и заношенных студенческих мундиров, родовой патриций, проведший несколько лет в кругу плебеев, – он не оттолкнулся от плебеев, а, напротив, по-своему полюбил и оценил их. С ним жить легко каждому, кто не ищет в мужчине истинного мужчину. Он мягок, словно воск, а когда случайно вспыхнет, то становится смешным, как молодой разлагавшийся теленок. Но – как это ни странно – он о себе как раз противоположного мнения. Он подозревает в глубине своей души наличность еще непочатых углов решимости, прямолинейности, стойкости, умной и деловой распорядительности и… неумолимости в сложных и путаных делах. Мы смеемся от души, когда он начинает обнажать перед нами эти непочатые углы. По близорукости он не видит насмешки и шумный, порою даже слишком ядовитый наш восторг принимает за чистую монету и понимает по-своему. Мы уже больше не возмущаемся его распоряжениями, не сетуем злобно на то, что у него «на дню семь пятниц», а попросту не обращаем, где это можно, на его распоряжения внимания и стараемся успокоить милого ребенка, что все будет хорошо. А успокоить, уговорить его так легко. Смотришь – вот уже и глазки хлопают сочувственно, и голова покачивается в такт речи, – это значит: все готово, все кончено.

Порожняя могила

Рассказывал все это молодец лет 25–26, георгиевский кавалер, конный разведчик одного из туркестанских полков. «Теперь, – говорит, – мы стали какие-то бесстрашные. Да положи меня прежде рядом с покойником – да разве лягу? – нипочем! А тут вот как-то пришлось в одной комнатке заночевать. Туда сперва было забрались курды, человек шесть, да мы с товарищем пригвоздили их. Ну, товарищ-то уехал на другой край, а мне и пришлось среди мертвецов?то… Подостлал соломки да и лег возле коня. Ничего. Хоть бы што. Да и много бы, кажется, тут страху, только свыкаешься под конец. А особенно, когда в атаку бежишь. Сердце так вот голубем и прыгает, так я прыгает. Глаза сделаются злые, как раскаленные. Только вот тогда и хочется одного: скоро, скоро ли добегу. Колоть, рубить хочется». И глаза у него действительно блестели недобрым огнем. Видно, что в таком состоянии удесятерялась сила, ловкость и сообразительность. Шапка у него свалилась на затылок, он весь разгорелся, пот катился по загорелым, здоровым щекам, и он утирал его рукавом своей шинели.

И сколько тут народу перегубишь, боже ты мой! И все тебе ничего – совесть не мучит ни капельки. А вот был у меня такой случай, что совесть и до сих пор не совсем спокойна.

Это было года три назад. Мы стояли в деревушке. А тут неподалеку был пироксилиновый завод. У этого самого завода всегда стояли часовые. Ну, вот однажды стоял на часах Андрей Сахаров. Высокий был парень, красивый, волосы до плеч, большого был образования, ученый какой-то. Только с поста-то он и убежал в Персию. Тут недалеко от границы было, и скрыться можно было легко. Послали погоню. Верст за пять до границы увидали его. Да, знать, парень-то был не промах: наладил так метко, что полковника этого самого сразу уложил, а других поранил. Так и убежал. Там он женился, веру переменил на персидскую. Только повздорил он однажды со своими работниками, с персами, а те и донесли кому следует, что вот-де этот самый русский хотел перерезать их, персов. Ну русского и передали нашему правительству.

Суд был маленький, приказано было расстрелять. Помню, поздно вечером пришел к нам ротный командир. Ну, мы, конечно, ничего не знали. «Ложитесь, – говорит, – братцы да приготовьтесь: захватите боевые патроны, всю амуницию да так готовые и спите, а на заре я вас разбужу». Подумали мы, подумали, да так в беспокойстве и заснули. Пришел он, разбудил нас ночью. «Вот что, – говорит, – братцы. Нам пал жребий расстрелять нашего бывшего товарища – Сахарова. Делать нечего. Цельтесь вернее, чтобы смерть пришла сразу, а то раните только – будет мучиться, да и все равно добивать велят, а вам тогда один позор. Так что берите вернее, конец один. Как я подниму шапку – берите на прицел; как опущу – так спускайте курки». Пошли мы. Привели Сахарова. Привязали веревками к столбу, а у самого столба глубокая яма. Он все такой же был, только похудел немного. Выстроили нас, 33 человека, а за нами, сзади, построили еще без мала полуроту, – это на случай, если мы не будем стрелять, так чтобы те перестреляли нас всех. Мы в него нацелились, а те за спиной-то держат ружья по нашим спинам и головам. Приговора все еще не было, за ним уехали. Потом привезли приговор, стал его полковник читать: то-то и то-то, покушался, говорит, на того-то и бросил не вовремя завод и прочее и прочее.

А Сахаров стоял такой мрачный да оттуда как крикнет: «Врете, вы, все врете!» «Заткнуть ему рот!» – крикнул командир. Заткнули. Дочитали приговор. Привели старика священника. Только он не досмотрел, свалился по дороге-то в эту самую яму, что Сахарову была готова. Вытащили его, ушибся больно. Потом стал говорить Сахарову о покаянии и причастии и прочем. Только не слушал его тот, отвернулся, а потом как-то сразу крикнул: «Пошел прочь! Убивают человека да его же и успокаивают. Лицемеры!» Отказался от всего – и веру персидскую оставил при себе (да, говорят, он и никакой верой не дорожил). Глаза не велел себе завязывать. Дочитал командир, и слезы у него покатились из глаз. Хороший был он человек, добрый…

Снял… шапку, поднял ее… Щелк!.. Это мы взвели курки. А Сахаров стоит, не дрогнет, головой не тряхнул. Смотрит прямо в дула вам, и только по лицу словно морщины побежали. Быстро опустил начальник шапку. Трах! Все 33 пули попали. Все ему размозжили, по всем частям попало.

А он как стоял привязанный, – так и остался, – только голову склонил немного на бок. Его отвязали, бросили в яму. И сразу страшно стало. Кругом тут гиены завыли, – они всегда воют, когда слышат, что человека убивают, всегда воют. А нам стало всем стыдно. Командир все отворачивается, а мы сами-то еле винтовками заслоняемся. Стыдно в лицо посмотреть. Пришли в казармы, а товарищи-то и кричат: «Эх, вы, головорезы, вам только связанных и стрелять!» И дразнили они нас с тех пор завсегда и проходу не давали. А что мы тут? Приказали стрелять – и стреляй, не то самого пристрелят как собаку; полурота-то сзади выстроилась ведь не в шутку. И я не мог никак успокоиться, все меня совесть-то мучила. А за что это я его все-таки убил? Что он мне сделал плохого-то? И очень уж было тяжело, а особенно, ежели товарищи напомнят. Только я это на исповеди батюшке все и рассказал: так и так, говорю, батюшка, человека убил, и душа спокою не имеет. А он и говорит мне: «Эх, ты, глупый ты человек. Принимал ты присягу-то аль нет?» – «Принимал», – говорю. – «Ну, так чего же, – говорит, – тебе и беспокоиться? Разве там не сказано, чтобы убивать врагов внутренних и внешних? Сказано аль нет?» – «Сказано», – говорю. – «Ну, а он враг какой: внешний или внутренний?» – «Внутренний, – говорю, – батюшка, потому самому, что у нас в Рассее этот самый завод бросил и убежал, да притом же и солдат он наш, русский», – «Верно, – говорит батюшка, – все верно. Ну и не горюй теперь, понял?» – «Понял», – говорю.

И вот уговорил, успокоил он меня тогда, стал я меньше горевать, а теперь, с войной-то, и совсем забыл. Только могилу эту в самую первую ночь раскопали и тело его утащили – турки ли, текины ли, кто их знает. Так с тех пор и стоит там эта порожняя могила.

Дмитрий Андреевич Фурманов

Фронтовой дневник (АСТ)

Дмитрий Фурманов – революционер, военный деятель, писатель, больше всего известен широкому читателю романом «Чапаев», чему также способствовал колоссальный успех поставленного по мотивам романа одноименного фильма братьев Васильевых.

Книга «Красный фронт» – это лента событий двух войн: Первой мировой и Гражданской. Хроника Великой войны отражена в дневнике 1914—1916 годов. Ее география в жизни Д. Фурманова обширна: Кавказ, Сибирь, Двинск Здесь он и брат милосердия в чине прапорщика, с поездами и летучками Земсоюза ездивший на Турецкий фронт, и участник Сарыкамышского сражения, а также многих других. Будни Гражданской войны, – в ходе нее Д. Фурманов значительно выдвинулся во время корниловского выступления, затем сблизился с М. Фрунзе и позже стал комиссаром дивизии под командованием В. Чапаева, – запечатлены автором в повести «Красный десант» и дневниковых записях 1919-1920 годов. Последние в значительной мере повествуют о его отношениях с Василием Ивановичем, открывая читателю историю их дружбы и неожиданного конфликта.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Дмитрий Андреевич Фурманов

Красный фронт

© Соколов Б.В., предисловие, 2024

© РИА «Новости»

© ООО «Издательство АСТ», 2024

Дмитрий Фурманов. Писатель-комиссар

Дмитрий Андреевич Фурманов был комиссаром и писателем. Обе свои функции он выполнял очень успешно, но в истории остался прежде всего романом «Чапаев», чему также способствовал колоссальный успех поставленного по мотивам романа одноименного фильма братьев Васильевых. Фурманов тяготел к литературе факта и описывал только те события, непосредственным свидетелем и участником которых был. Это не значит, что у него не было литературного таланта. Талант был, и немалый. Если бы не ранняя смерть от менингита в 1926 году, Фурманов наверняка написал еще много других выдающихся произведений, кроме «Чапаева» и популярного в 1920?е годы романа «Мятеж» – о восстании гарнизона города Верный (Алматы) в июне 1920 года, подавлением которого руководил сам Фурманов, будучи начальником политотдела Туркестанского фронта и уполномоченным Реввоенсовета Республики в Семиречье. Многие эпизоды, рожденные его художественной фантазией, в дальнейшем воспринимались как подлинные свидетельства. Например, никто точно не знал, как именно погиб Василий Иванович Чапаев, у которого в дивизии Фурманов был комиссаром. Те, кто сражался рядом с Чапаевым во время налета уральских казаков на Лбищенск, погибли, а те немногие участники налета со стороны белых, кто оставил мемуары, об обстоятельствах гибели Чапаева не упоминали. Но Фурманов создал яркую сцену гибели Чапаева в водах Урала, и с тех пор все верят, что легендарный начдив погиб именно так.

В августе 1920 года Фурманов был комиссаром десантного отряда, участвовавшего в отражении врангелевского десанта на Кубани. В 1922 году он был награжден орденом Красного Знамени «за то, что, непосредственно принимая участие в боевых операциях экспедиционного отряда, он личным своим примером воодушевлял комсостав и красноармейцев, чем способствовал успеху дела ликвидации врангелевского десанта на Кубани». Бои на Кубани Фурманов запечатлел в 1923 году в рассказе «Красный десант».

Дневник Фурманова 1914–1916 годов посвящен событиям Первой мировой войны. В автобиографии, написанной 7 января 1926 года, незадолго до смерти, Дмитрий Андреевич вспоминал, как «братом милосердия с поездами и летучками Земсоюза гонял на Турецкий фронт, по Кавказу, к Персии, в Сибирь, на Западный фронт под Двинск, на Юго-Западный, на Сарны-Чарторийск». Некоторые дневниковые записи потом превращались в очерки, публиковавшиеся в газетах. Фурманов пошел на фронт, обуреваемый патриотическими чувствами и романтикой войны. Получил чин коллежского регистратора. 26 октября 1914 года он записал в дневнике: «Уж этот день своего ангела провожу как-то совсем не по-привычному, не по-обыкновенному. Я – брат милосердия…» Но очень скоро понял, что ничего романтического нет, и честно запечатлел в дневнике все ужасы войны. Вот описание турок, погибших в Сарыкамышском сражении: «Я был на Сарыкамышских горах. Печальная картина. Масса трупов раскидана по склону, а у нижнего Сарыкамыша человек 100–120 просто свалено в кучу и до сих пор еще не убрано, а тому делу уж несколько недель». А вот жуткие рассказы солдат: «Наши казаки отрезают носы, члены, уши, вывертывают и связывают руки, пускают изуродованного на волю. Солдатик путался, когда говорил мне это, хотел поправиться, хотел как-нибудь оправдать казаков, когда увидел на лице у меня несочувствие, а может, и злобу. Он говорил, что это была месть за офицера, которого курды изуродовали до неузнаваемости. Но тут не причина – следствие важно: значит, и наши могут быть так же зверями! Значит, не подвертывайся под горячую минуту. Подтвердили лишний раз, что в присутствии начальства сносят головы 99 из ста и одного оставляют для допроса. Жутковато, признаться».

Ужасы войны, которую большевики и некоторые другие революционные партии называли империалистической, толкнули Фурманова к революционерам – сначала к анархистам, потом к эсерам-максималистам и далее – к большевикам, с которыми автор «Чапаева» остался до конца.

Дневник. 1914–1916

1914 и 1915 годы

22 ноября 1914 г.

Еду в санитарном поезде. Путь – Вятка, Вологда, Екатеринбург. два доктора, два брата, три фельдшерицы, пять сестер. Знаком мало, узнал мало.

Прежде всего и сильнее всего поразила меня расточительность на персонал. Закупаем бог знает что – даже моченые яблоки. Обед из трех блюд; компоты, яблоки, кисели, желе. Возмутительно. Там, где-то, чуть ли не умоляют принести огарки свеч, худые штаны, дребедень разную, а здесь – из трех блюд. Интеллигенция – конечно, но все знают, на что едут, до какой степени можно сократиться.

Можно и (верю) согласились бы все уменьшить бюджет, по крайней мере, наполовину. Масса идейных, серьезных работников, вначале и не помышлявших о вознаграждении, но отказываться в одиночку нет сил, да и смысла мало: не поможешь. На передовых позициях платят громадные деньги, в то время как у дверей всех союзов стоят целые кадры желающих работать добровольно и бесплатно. Откуда-то свыше санкционированы все эти шальные расходы, и масса денег уплывает попусту. Надо понимать общее положение дела, до дна, а тут все как-то поверху. Затей много – крупных, необходимых, целесообразных, но форма как-то всюду неумна. Чужие деньги. Этим все объясняется. Приходят бог знает откуда эти страдающие. Мы ведь воочию-то не видим страданий, только слышим о них да читаем. А где ж тут почувствовать все?! Отклики. Отзвуки. Грустно видеть, как все эти добрые дела обрастают какой-то шелухой, загрязняются, утрачивают красоту своего существа, своей первоосновы.

Совет в Филях. Решены ночные дежурства. Сестры, конечно, на дыбы. Нашлось много обходов: нецелесообразность, опасность ночных осмотров, скука, беспокойство. Мы с товарищем доделили первую ночь. Я осматривал, спрашивал. Сидит солдатик и плачет.

– Что плачешь? – спрашиваю.

– Рука болит, ломит всю, спать не дает.

Посмотрел: сквозная рана почти у самого плеча совершенно подсохла. Ничего страшного. Ломит кисть и несколько выше. Успокоил, сказал, что доктора приведу. Оказалось, что разнервничался, устал он. Принес я ему таблетку морфию. Смотрю: уж улыбается, сидит спокойный, такой веселый, видно, что верит в помощь «белого человека». Принял таблетку, улегся; конечно, уж успокоенный лег. Верно, заснет теперь крепко. Как же вот тут ночная-то помощь не нужна? Всю-то ночь промаяться не шутка! А мало ли таких-то случайностей может быть.

Ровное настроение, хорошее самочувствие, видно, что кругом все хорошие люди, только не сошлись еще. Дичимся, замалчиваем, сторонимся друг друга как-то инстинктивно. Новички. Но видно уже заранее, что на мужской половине все будет дружно, за женскую не отвечаю.

26 ноября

Когда впервые явилась эта мысль, она казалась такой необъемлемо широкой, важной, самоценной. Чудилось дело, могущее заполнить все существо – без обычных мелочей, раздражительных и пошлых. Я даже видел свое лицо в перспективе: оно было серьезно, сосредоточенно, проникнуто одною лишь мыслью о важности самого дела. Даже улыбки не было на лице – так было оно сурово, серьезно, ревниво к своему молчаливому покою. Вся жизнь ушла в дело. Пусть первоначальная мысль избрала это дело средством самоубийства, пусть. Я и теперь держусь еще той же мысли, хоть и ослабевшей, но самое дело, как дело, громадно, значительно и слишком важно, чтобы подпускать к себе шутку. Но первоначальная форма дела разбилась: вместо боя – стоим, вместо неперевязанных искалеченных бедняков – я вижу только широкие белые поля, разбросанные деревеньки да красивую густую шапку занесенных белых елей.

27 ноября

Здесь, на Урале, странно дико. Те же ели, что и у нас, те же поля, прогалины, овраги, но вы чувствуете сразу, что тут непробудная, первобытная глушь. Лес словно втягивает в себя: опушка такая же редкая, чистая, как и у нас, но пройдите несколько шагов, и вы увидите, как деревья сжимаются, как опушка переходит в чащу. А день солнечный, светлый, радостный. Все серебрится кругом и блещет чисто праздничной, северной красотой. Скоро будет Гороблагодатская, – увидим ворота из Европы в Азию. Мужички говорят, что здесь много медведей.

– Идешь, а он, косолапый, уж хрустит по ельнику. Почует тебя аль увидит – и наутек.

– А не трогает? – спрашиваю я.

– Куды ему? Разя тронет? Никогда не тронет, это только мы ему не даем покою-то, – засмеялись мужички.

Много тетеревов, глухарей, рябчиков.

6 января 1915 г.

На турецкий фронт

Мне как-то стыдно об этом писать. Так мелко, так пошло, что не стоило бы и говорить, но дело обострилось, и хочется поговорить о нем. Тем более что тут много интересных психологических оттенков и самых неожиданных осложнений. Наши женщины, почти все, крайне несимпатичны своей мелочностью. А в общежитии уже одно это является крупным недугом. То и дело слышишь тайные совещания и шушуканье за углом: «Я сказала. Он сказал, что я сказала, а он говорит, что а…» и проч., и проч. без конца. Получилось много интриг – смешных, глупых, возмутительных. Тут еще целый месяц безработицы, ужасная деморализация – ну, словом, создалась самая удобная каша для скандала. Мы взвинтились до последней степени, как-то невольно упустили из виду нашу главную цель и сконцентрировали все свое внимание на этой стороне жизни. Раз вечерком, впятером, выкурив свой товарищеский брудершафт, мы разговорились о ненормальности обстановки, отсутствии общего товарищества и невольно пришли, сами того не замечая, к необходимости предложить ультиматум нашему старшему начальству: или мы, или они. Вышло случайно, но чем дальше и глубже мы копались, тем больше отыскивали причин и поводов к этому решению. Дело сделано: написали протест, подписались, подали. Старший врач женщина – отчаянный трус – не приняла нашей бумаги, и пришлось идти в местное отделение Земского союза, где как раз находился в это время уполномоченный и глава 7?го полевого отряда Полнер. Подали свою бумагу не ему, а другому – Глебову. Тот отнесся довольно сочувственно и обещал разобрать. Так в тоске прошло несколько дней – неопределенных, мучительных, противных своей туманностью. Бумага была коротка, там значилось: «Имеем честь доложить Земскому союзу, что мы оставляем поезд, не имея возможности работать с некоторыми лицами медицинского персонала». Следовали подписи. И так мы промучились 3–4 дня. Отправки и ждать было нечего. Мы отчаивались и решили отправиться с первым попавшимся поездом под Сарыкамыш, надеясь там найти работу. Был уже поздний вечер. Мы сидели и пили чай у себя в купе. Влетает товарищ и сообщает неожиданную весть: в три часа ночи едем под Сарыкамыш. Как громом ударило нас. И обрадовались сразу, и смутились. Собрали живо, что было можно, утром тронулись. Вот и все. Но здесь ценны некоторые частности. Сейчас я о них и скажу.

Новый наш товарищ Яков Альбертович был, конечно, во всем с нами заодно, он был даже один из упорных. Главою нашего заговора мы выбрали заведующего П. Е. Ему приходилось вести все переговоры с врачами, ему всегда были козыри в руку. Врач в последнем разговоре пыталась ему разъяснить, что все это слишком мелко, недостойно внимания и унизительно. Что она и сама, может быть, ушла бы давно из этой тянучки, но боится – не пострадал бы поезд, не раскассировали бы его, да еще, конечно, держит и сама святость работы. Н. Е., конечно, передал все это нам, и как раз в то время, когда мы шли в союз подавать бумагу. Яша сделался вдруг молчалив, задумчив и все время жаловался на страшную тягу в душе. В последнюю минуту он отказался от нашей затеи: «совесть, говорит, не позволяет, думайте обо мне что хотите, но я останусь. Пусть обстановка будет тяжелая, буду держаться за дело и терпеть». Произошел форменный разрыв. Наша шестерка распалась. Написали тут же новые бумаги с пятью подписями и дали Глебову. Он остался в коридоре один, опустив голову на руки. Картина была не из веселых. Все мы сразу почувствовали какую-то неловкость: он стал уже не «нашим», не «своим», как мы называем членов нашей коммуны. Потом подошел к нам и как-то робко все пытался что-то объяснить о высшем принципе, но выходило плохо. Да его и слушали плохо. «Только не дай бог, господа, – заключил он, – кому-нибудь из вас переживать то, что я теперь переживаю». И действительно, на него было жалко смотреть. Естественно, что каждый мог толковать его поступок и вкось и вкривь. Но я поверил почему-то сразу и во все. Он подкупил меня своей серьезностью. Для меня было ясно, что тут нет ни трусости, ни измены. Его, действительно, поразила та ничтожность, из-за которой мы все решили пожертвовать большим и важным делом. Неловкость создалась, и ее все чувствовали. Если бы он заявил смело и решительно, вышло бы лучше, а он как-то робко, хотя и окончательно, высказался перед нами, и видно было, что боялся товарищеского суда. После он говорил мне, что, сидя один, все думал, что мы говорим о нем, как осуждаем его за измену, какие даем ему названия.

Ночью объявили, что на заре выезжаем. Все как-то ободрились. Это ехали еще не в Сарыкамыш, а в Навтлуг, куда должно было прибыть более тысячи раненых. Когда на работе я вспомнил наш разлад, он так показался мне ничтожен, так гадок, что я решил остаться во что бы то ни стало. И что значат наши мизерные разлады в сравнении с этой настоятельной необходимостью помогать изуродованным солдатам? Накануне я сильно разладил с врачом, грубо оборвал его, так грубо, что он бросил тарелку, убежал к себе в купе и заплакал. Дело вышло так: в Навтлуг брали не всех. Мне страшно хотелось ехать, но я отказался ехать лишь на том основании, что я явился первый к доктору и объявил о своем желании ехать. Я требовал жеребьевки, потому что ехать хотелось всем. На этой почве и произошло недоразумение. Тут, в горячей работе, мне сделалось стыдно и жалко врача, я вызвал его в коридор, взял руку и попросил извинения. И вышло так хорошо, так просто. Мне сделалось легко. Я объявил товарищам о своем решении; вместе со мной был заодно и Александр Павлович. Остальные еще не дали окончательного ответа. На следующий день рано утром мы уехали в Сарыкамыш, и дело пока приостановилось. Но теперь стоит другая задача. Если бы я шел только против товарищества, то я остался бы с легкой душой, но здесь затронуто еще дело чести. Николая Евгеньевича мы, можно сказать, подбили на это дело, и теперь выходит так, что, подбив, бросаем. Он должен уходить, потому что ему нечем оправдать свое желание остаться после такого официального отказа. У нас совсем другое дело: мы просто чистосердечно расскажем, что, побывав снова на работе и увидев воочию все ужасы, решили отказаться от своего старого решения. У нас причина слишком очевидная и осмысленная, а у него что? Товарищество, за компанию? По-мальчишески выходит, да и не согласится он на это сам никогда. И выходит гадко: затравили и оставили одного. Дело еще может решиться само собой. Елена Романовна, кажется, думает уходить сама, а Гречушка выходит замуж. Эта тоже долго не наездит. Теперь Яша снова наш. И как он рад, как теперь он тепло и дружески относится ко мне. Но если только он останется один – какая же это будет для него мука!

Одной из крупных ошибок всех организаций санитарного отдела является назначение женщин в качестве старших врачей. Где нужно смелое, твердое и прямое слово, там бессильны и даже несколько смешны приемы женской психики. Много вопросов остаются неразрешенными: к женщине с ними не подойдешь, а подойдешь – рискуешь быть понятым лишь наполовину. Да хорошо еще, если душа поистине теплая и любящая, – там недостаток твердости и уверенности до известной степени покрывается лаской и приютом. А что вы будете делать, если попадется вам в начальники такой вот отвлеченный человек, как наша женщина-врач? Она нас всех словно совсем и не замечает, словно нас и нет подле нее, словно тревога нашей жизни – не общие тревоги. Она, быть может, хорошая, тихая жена, спокойный кабинетный работник, – но и только. Нужду нашу, потребность общего согласия она глушит своим возмутительным равнодушием и остается покойной, не захваченной высоким пульсом общей тревоги. Это, конечно, с известной точки и хорошо, но хорошо лишь для нее самой, а не для нас. Поставленная в голову жизни целой семьи идейных людей, собравшихся бог знает откуда для хорошего дела, побросавших свои дела, отрекшихся на время от своего покоя и уюта, – она могла бы широко использовать эту благодарную почву.

Здесь так напряженно, так близко к порыву, что играть на струнах этих возбужденных душ совсем не трудно, – надо только иметь в душе хоть маленькую искорку. А она – отъединенная, сторонящаяся общей, круговой поруки – создала нам такую тоску, такую скуку, что больно писать. Когда мы вместе, ее присутствие действует подобно молоту, занесенному над простой, хорошей речью, подобно молоту, готовому все пришибить своей молчаливой тяжестью. Она молчит, она редко перечит, но в том и все горе. Легкая улыбка, невольный кивок головой – достаточно и этого, чтобы пришибить живое слово. И нам гадко, противно быть с нею – с этим безукоризненным, тактичным, но безжизненным и затхлым существом. Это отъединение, впрочем, дало и благие результаты. Мы отъединились сами и на почве протеста составили свою знаменитую в известном смысле «шестерку». Категорически заявленный нами протест против двух сестер-барынь кончился в нашу пользу. Их выгнали с триумфом. Ну и действительно уж были барыни! Словно они и не на работе, а где-нибудь на водах, на курорте. Чувствовали себя великолепно, требовали вместо чаю какао, раздражались на непрожаренные котлеты, гоняли целый день прислугу по своим гадким и смешным надобностям; заявляли громкие протесты по поводу папироски, выкуренной возле их купе, и проч., и проч. Фактики мелочные, даже гаденькие, но мы, пожалуй, учитывали не столько эти фактики, сколько общий дух поведения и видимое непонимание ими благородства и святости нашей работы. На поставленный ультиматум: мы или они, нам ответили, что одну уж давно зовет муж, а другая не хочет, чтобы из-за нее одной уходило пять-шесть человек, а потому уходит сама. Ясно было, что их прогоняли, тем более что и сами врачи дорожили ими только на словах, ратовали больше за себя, чем за них, видя в нашем возможном успехе, в нашей победе и свое собственное поражение. Врачи наши – типичные слюнявые, воркующие бабы. Это ничего, что второй врач мужчина, – он, пожалуй, даже будет похуже и поразмазистей любой бабы. Он женат, есть, кажется, ребятишки, но еще совсем молодой – лет 28–30. Бесхарактерность удивительная, мысль поразительно короткая и неглубокая, близорукость восхитительная до смешного и в придаток ко всему мягкая, засыпающая под любой говорок душа. Он милый, легкий в жизни человек. Жена уж, верно, молится за своего Маркушечку, а у детей нет лучше моментов, как сидеть у него на коленях, ласкаться и играть золотой цепочкой, переброшенной по нарастающему маленькому, беленькому животику. Молодой барчонок, понявший прелесть расстегнутых и заношенных студенческих мундиров, родовой патриций, проведший несколько лет в кругу плебеев, – он не оттолкнулся от плебеев, а, напротив, по-своему полюбил и оценил их. С ним жить легко каждому, кто не ищет в мужчине истинного мужчину. Он мягок, словно воск, а когда случайно вспыхнет, то становится смешным, как молодой разлагавшийся теленок. Но – как это ни странно – он о себе как раз противоположного мнения. Он подозревает в глубине своей души наличность еще непочатых углов решимости, прямолинейности, стойкости, умной и деловой распорядительности и… неумолимости в сложных и путаных делах. Мы смеемся от души, когда он начинает обнажать перед нами эти непочатые углы. По близорукости он не видит насмешки и шумный, порою даже слишком ядовитый наш восторг принимает за чистую монету и понимает по-своему. Мы уже больше не возмущаемся его распоряжениями, не сетуем злобно на то, что у него «на дню семь пятниц», а попросту не обращаем, где это можно, на его распоряжения внимания и стараемся успокоить милого ребенка, что все будет хорошо. А успокоить, уговорить его так легко. Смотришь – вот уже и глазки хлопают сочувственно, и голова покачивается в такт речи, – это значит: все готово, все кончено.

Порожняя могила

Рассказывал все это молодец лет 25–26, георгиевский кавалер, конный разведчик одного из туркестанских полков. «Теперь, – говорит, – мы стали какие-то бесстрашные. Да положи меня прежде рядом с покойником – да разве лягу? – нипочем! А тут вот как-то пришлось в одной комнатке заночевать. Туда сперва было забрались курды, человек шесть, да мы с товарищем пригвоздили их. Ну, товарищ-то уехал на другой край, а мне и пришлось среди мертвецов?то… Подостлал соломки да и лег возле коня. Ничего. Хоть бы што. Да и много бы, кажется, тут страху, только свыкаешься под конец. А особенно, когда в атаку бежишь. Сердце так вот голубем и прыгает, так я прыгает. Глаза сделаются злые, как раскаленные. Только вот тогда и хочется одного: скоро, скоро ли добегу. Колоть, рубить хочется». И глаза у него действительно блестели недобрым огнем. Видно, что в таком состоянии удесятерялась сила, ловкость и сообразительность. Шапка у него свалилась на затылок, он весь разгорелся, пот катился по загорелым, здоровым щекам, и он утирал его рукавом своей шинели.

И сколько тут народу перегубишь, боже ты мой! И все тебе ничего – совесть не мучит ни капельки. А вот был у меня такой случай, что совесть и до сих пор не совсем спокойна.

Это было года три назад. Мы стояли в деревушке. А тут неподалеку был пироксилиновый завод. У этого самого завода всегда стояли часовые. Ну, вот однажды стоял на часах Андрей Сахаров. Высокий был парень, красивый, волосы до плеч, большого был образования, ученый какой-то. Только с поста-то он и убежал в Персию. Тут недалеко от границы было, и скрыться можно было легко. Послали погоню. Верст за пять до границы увидали его. Да, знать, парень-то был не промах: наладил так метко, что полковника этого самого сразу уложил, а других поранил. Так и убежал. Там он женился, веру переменил на персидскую. Только повздорил он однажды со своими работниками, с персами, а те и донесли кому следует, что вот-де этот самый русский хотел перерезать их, персов. Ну русского и передали нашему правительству.

Суд был маленький, приказано было расстрелять. Помню, поздно вечером пришел к нам ротный командир. Ну, мы, конечно, ничего не знали. «Ложитесь, – говорит, – братцы да приготовьтесь: захватите боевые патроны, всю амуницию да так готовые и спите, а на заре я вас разбужу». Подумали мы, подумали, да так в беспокойстве и заснули. Пришел он, разбудил нас ночью. «Вот что, – говорит, – братцы. Нам пал жребий расстрелять нашего бывшего товарища – Сахарова. Делать нечего. Цельтесь вернее, чтобы смерть пришла сразу, а то раните только – будет мучиться, да и все равно добивать велят, а вам тогда один позор. Так что берите вернее, конец один. Как я подниму шапку – берите на прицел; как опущу – так спускайте курки». Пошли мы. Привели Сахарова. Привязали веревками к столбу, а у самого столба глубокая яма. Он все такой же был, только похудел немного. Выстроили нас, 33 человека, а за нами, сзади, построили еще без мала полуроту, – это на случай, если мы не будем стрелять, так чтобы те перестреляли нас всех. Мы в него нацелились, а те за спиной-то держат ружья по нашим спинам и головам. Приговора все еще не было, за ним уехали. Потом привезли приговор, стал его полковник читать: то-то и то-то, покушался, говорит, на того-то и бросил не вовремя завод и прочее и прочее.

А Сахаров стоял такой мрачный да оттуда как крикнет: «Врете, вы, все врете!» «Заткнуть ему рот!» – крикнул командир. Заткнули. Дочитали приговор. Привели старика священника. Только он не досмотрел, свалился по дороге-то в эту самую яму, что Сахарову была готова. Вытащили его, ушибся больно. Потом стал говорить Сахарову о покаянии и причастии и прочем. Только не слушал его тот, отвернулся, а потом как-то сразу крикнул: «Пошел прочь! Убивают человека да его же и успокаивают. Лицемеры!» Отказался от всего – и веру персидскую оставил при себе (да, говорят, он и никакой верой не дорожил). Глаза не велел себе завязывать. Дочитал командир, и слезы у него покатились из глаз. Хороший был он человек, добрый…

Снял… шапку, поднял ее… Щелк!.. Это мы взвели курки. А Сахаров стоит, не дрогнет, головой не тряхнул. Смотрит прямо в дула вам, и только по лицу словно морщины побежали. Быстро опустил начальник шапку. Трах! Все 33 пули попали. Все ему размозжили, по всем частям попало.

А он как стоял привязанный, – так и остался, – только голову склонил немного на бок. Его отвязали, бросили в яму. И сразу страшно стало. Кругом тут гиены завыли, – они всегда воют, когда слышат, что человека убивают, всегда воют. А нам стало всем стыдно. Командир все отворачивается, а мы сами-то еле винтовками заслоняемся. Стыдно в лицо посмотреть. Пришли в казармы, а товарищи-то и кричат: «Эх, вы, головорезы, вам только связанных и стрелять!» И дразнили они нас с тех пор завсегда и проходу не давали. А что мы тут? Приказали стрелять – и стреляй, не то самого пристрелят как собаку; полурота-то сзади выстроилась ведь не в шутку. И я не мог никак успокоиться, все меня совесть-то мучила. А за что это я его все-таки убил? Что он мне сделал плохого-то? И очень уж было тяжело, а особенно, ежели товарищи напомнят. Только я это на исповеди батюшке все и рассказал: так и так, говорю, батюшка, человека убил, и душа спокою не имеет. А он и говорит мне: «Эх, ты, глупый ты человек. Принимал ты присягу-то аль нет?» – «Принимал», – говорю. – «Ну, так чего же, – говорит, – тебе и беспокоиться? Разве там не сказано, чтобы убивать врагов внутренних и внешних? Сказано аль нет?» – «Сказано», – говорю. – «Ну, а он враг какой: внешний или внутренний?» – «Внутренний, – говорю, – батюшка, потому самому, что у нас в Рассее этот самый завод бросил и убежал, да притом же и солдат он наш, русский», – «Верно, – говорит батюшка, – все верно. Ну и не горюй теперь, понял?» – «Понял», – говорю.

И вот уговорил, успокоил он меня тогда, стал я меньше горевать, а теперь, с войной-то, и совсем забыл. Только могилу эту в самую первую ночь раскопали и тело его утащили – турки ли, текины ли, кто их знает. Так с тех пор и стоит там эта порожняя могила.