По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

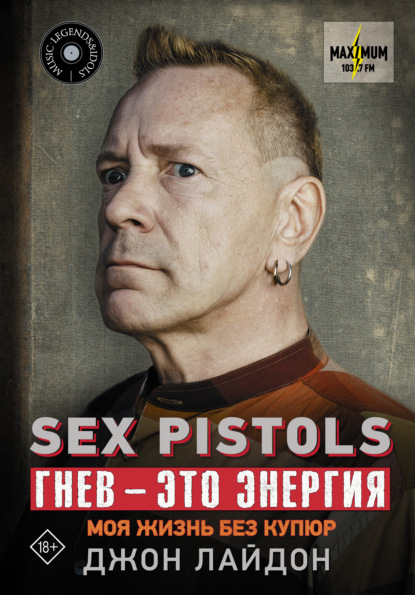

Sex Pistols. Гнев – это энергия: моя жизнь без купюр

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Я никогда не ощущал себя ирландцем. Я всегда чувствовал типа: «Я англичанин, я отсюда родом, и все тут». Потому что тебе обязательно напомнят об этом, стоит только оказаться в Ирландии. «Да какой ты ирландец!» – так скажут местные. Так что это было что-то вроде: «Черт возьми, в меня здесь с обеих сторон стреляют»[12 - Аллюзия на песню Magazine «Shot by Both Sides». Magazine – британская постпанковая группа, созданная в 1977 г. Говардом Девото.]. Я все еще люблю эту песню Magazine – настолько ее слова оказались для меня в тему.

Мы с братьями говорили на местном кокни, но я совсем забыл, насколько заметным был ирландский акцент моих родителей. У моей матери, в частности, был очень сильный коркский акцент и такой очень деревенский. После смерти Малкольма[13 - Малкольм Макларен (1946–2010) – британский музыкант и продюсер, знаменитый менеджер Sex Pistols.] мы просматривали разные съемки Sex Pistols, и я нашел кассету с интервью моей матери. Все это валялось где-то на складе, и когда я вновь услышал ее голос, то был потрясен тем, насколько сильным и сложным для понимания оказался ее акцент. Я сам с трудом разбирал ее слова.

Мама и папа старались быть религиозными, но, очевидно, у них это не слишком хорошо получалось. В Католической церкви все сводится к деньгам, а у нас их не было. По воскресеньям нас тащили в церковь, и родители еще были хороши, поскольку в раннем детстве нас никогда не водили на утреннюю службу – только вечером, в семь часов. Что, кстати, было здорово, потому что означало, что мы пропускали Джесса Йейтса с его «Звездами по воскресеньям»[14 - Stars on Sunday («Звезды по воскресеньям») – популярное религиозное телешоу, выходившее с 1969 по 1979 г. Его показывали по воскресеньям в т. н. священный час – время, предназначенное для религиозных передач.] по телевизору.

В школе я попытался сам для себя во всем этом разобраться. Понимал ли я, что в церкви происходит сексуальное насилие? О, да абсо-нахер-лютно. Вполне себе узаконенное насилие, старательно прикрываемое и оправдываемое. Все знали, что надо куда-нибудь скрыться, когда священник приходит в гости, и ни в коем случае не связываться с пением в хоре или какой-нибудь чепухой типа работы алтарным служкой, потому что это был прямой контакт номер один. Именно поэтому я научился петь фальшиво, намеренно не попадая в ноты – так как прекрасно понимал, как опасно было со всем этим связываться. Так что мне пришлось расстаться с любовью к пению из-за этих проклятых священников. Представьте себе мою радость от того, что в конце концов я присоединился к Sex Pistols и попытался сделать мир лучше – очень мстительным способом.

Но при всем при этом я рос тихим, но счастливым маленьким зайкой. Вокруг была грязь и нищета, в Англии только что отменили карточки, но погожий жаркий день английского лета, кажется, значил для меня гораздо больше. Мои самые теплые воспоминания – такие вот моменты. То, что еще называют «салатными днями»[15 - Одна из английских идиом, означающая «пору беззаботной юности». Происхождение этого выражения восходит еще к временам Шекспира, когда в 1606 г. в пьесе «Антоний и Клеопатра» прозвучала фраза «They were my salad days, when I was green in judgment» («То были мои салатные дни, когда я был зелен в своих суждениях»).]. Я, кстати, долго по молодости не мог понять, что означает этот термин, потому что салат был штукой, кторая наводила на меня ужас. Мамина идея салата подразумевала салатный соус «Хайнц» и кошмарные бледно-зеленые листики. Единственной радостью в нем, конечно, была свекла, потому что я люблю маринованную свеклу. Я могу просто так взять и съесть целую банку за один присест. Мне это очень нравилось! А еще я любил крыжовник, мама часто покупала его летом. А теперь вот совсем не выношу. Эти ягоды в высшей степени отвратительны. Я не знаю, как я вообще мог терпеть нечто настолько кислое. Есть их – настоящее наказание, но, возможно, виной тому была цинга или недостаток витамина С, которые заставляли мое тело жаждать эту гадость.

Мне нравилась одежда, в которую нас одевала мама. Я обожал клетчатые жилеты и маленькие клетчатые костюмы с пиджаками, шортами и жилетками. Мне нравилось буквально все. Она одевала нас с Джимми отлично, прям один в один, но это нормально. Что-то вроде: наша банда носит это, и все тут. Наш прикид сильно отличался от того, во что одевали других детей, так что, возможно, это каким-то образом вошло в меня – понимание важности иметь индивидуальность.

С годами я все больше ценю это, потому что знаю, насколько мы были бедны. Знаю, каких усилий стоило одеть нас вообще. И так было всегда – мы ничего не могли себе позволить. К тому же у меня сохранилось почти нежное воспоминание о том, как однажды я чуть не умер от голода – денег совсем не было, так что на ужин ожидала только банка супа «Хайнц Маллигатони». Это был подарок папы, который он принес, вернувшись домой, и мы все сидели вокруг этой банки «Маллигатони». Не думаю, что его сейчас производят, и, надо сказать, неспроста. Это был такой типа суп с соусом карри, а в то время карри казался нам абсолютно несъедобным – обжигающе-острым. Поэтому я так и заявил:

– Да я лучше помру с голодухи.

– Отлично, помри.

Ты видишь большие дома и все такое, но никогда не будешь иметь к ним никакого отношения и пока не понимаешь этого. Мне казалось полной бессмыслицей, что люди живут в таких огромных зданиях. Я всегда думал: «И что они делают со всеми этими комнатами? Как можно спать по ночам, зная, что здесь так много окон, которые нужно запереть?»

А еще я любил лето, потому что летом мы могли гулять весь день напролет, вообще не возвращаясь домой – по факту даже забывать, что он у нас есть, этот дом. И горько расстраиваться, когда вечером темнело. И слышать крики и вопль: «Где ты?» Вокруг стояли бомбоубежища времен войны, и тысячи детей безудержно разбегались по ним в разные стороны. Бомбоубежища служили нам настоящими павильонами парка развлечений. Как это было захватывающе! Для ребенка бомбоубежище – удивительная, чудесная вещь. Никогда не надоест, всегда есть что-то новое, что можно разгадывать и исследовать, – ну и, конечно же, фабрики.

Черт возьми, в пять, шесть, семь лет попытка проникнуть на фабрику представлялась в высшей степени захватывающей. Кварталы вокруг Бенуэлл-Роуд и Квинсленд-Роуд все еще лежали в послевоенных руинах, но внутри и вокруг нашего района уже строили новые заводы. Там нас была целая толпа – во все, что мы творили в те дни, было вовлечено около двадцати окрестных ребят, – и мы строили самодельные лестницы из кирпичей, собранных по округе на месте разрушенных бомбежками домов, чтобы карабкаться по стенам. Как только ты оказывался на крыше, все шло замечательно – достаточно лишь прошмыгнуть вниз. Это был вызов, и мне он нравился.

В верхней части Квинсленд-Роуд располагалась фабрика мороженого «Воллз», настоящий магнит, притягивающий нас туда, но попасть внутрь было нереально – современная фабрика с железными ставнями, решетками и висячими замками являла собой непреодолимое препятствие. Вместо этого мы прятались поблизости от загружаемых продукцией фабрики фур и, когда рабочие уходили внутрь, чтобы наполнить очередную тележку и прикатить ее обратно, пытались украсть фруктовое эскимо. Любым возможным способом стащить «Распберри Сплит» – вот это наше эскимо дня! Настоящее мороженое «Воллз» внутри и малиновый лед снаружи – реально самое вкусное эскимо. И мы были готовы на все, чтобы получить его за просто так.

Лед, которым они прокладывали пачки мороженого – не жидкий азот, но что-то вроде того, – в нем было какое-то химическое вещество, чтобы эскимо не растаяло на пути между фабрикой и фурой. Однажды на спор я прикоснулся языком к тому, что мне показалось ледяной глыбой, но в результате с нее сошел слой льда.

– Ну давай же, попробуй лизни!

– У-у-у-ух, я сделаю все! Я бешеный!

– Бежим, они идут!

– Улю-лю-лю-лю-ю-ю!

В другой раз меня поймали, когда мы с моим двоюродным братом Питером, Джимми и еще двумя ребятами «вломились» в чужую собственность. Копы притащили меня с Джимми обратно в наш дом – они, должно быть, заметили тревогу на наших лицах. Мой отец открыл дверь, и они спросили:

– Это ваши дети? Мы поймали их, когда они проникли в…

А папа ответил:

– Чаво? Эти – маи? Я-то тут при чем.

Было очевидно, что взрослые кивают и подмигивают друг другу, и полицейский заявил:

– Ну, мы не знаем, что с ними делать, может, нам стоит отвезти их на север и там оставить?

О, это чувство брошенности! Я выплакал все глаза. Это прозвучало очень убедительно.

Повзрослев, я понял, что они просто посмеялись над этим эпизодом, причем обе стороны. Это был всего лишь пустой гараж – та собственность, в которую мы проникли, – ничего ценного. Умный способ намекнуть: «Держись подальше от того, что тебе не принадлежит». И еще: «Не попадайся» – это всегда была любимая фраза моего отца. «Если уж решил делать всякие глупости, не попадайся – не позорь меня нах!»

Так что в конце концов нас, конечно, впустили домой, но заставили немного постоять снаружи и подумать о том, что мы натворили. И это сработало. Это положило конец фазе «проникновения на чужую собственность». Кто знает, к чему бы это привело? Это был скользкий путь – воровство, кража с взломом и все такое; убежденность, будто распоряжаться чужими вещами – твое полное право.

Но именно таким был Лондон. Не так уж много машин, пустые улицы, плохое освещение и сотни и сотни детей без присмотра, подбиравших что ни попадя на руинах разрушенных бомбежкой домов. Ну, не совсем без присмотра, это было: «Мотайте на улицу и поучитесь чему-нить, тока чтоб никакой полиции по возвращении!»

Менингит пришел к нам от крыс. Они были повсюду. Эти твари мочатся на землю и, как и все грызуны, волочат свои задницы, оставляя везде следы мочи. А я тогда любил делать бумажные кораблики и пускать их по выбоинам на нашем заднем дворе, так что в процессе касался воды, а затем рта. Так и заразился.

Болезнь оказалась не из легких. У меня были очень сильные головные боли, головокружения, обмороки, я видел всякие несуществующие штуки типа пышущих огнем зеленых драконов. Это было ужасно – наблюдать за собой словно изнутри, паниковать из-за того, чего, я понимал, рядом не было. Но я не мог заставить свое тело это прекратить. Истерические припадки тотального ужаса.

Вечером накануне того дня, когда я оказался в госпитале, я съел на ужин свиную отбивную – и с тех пор больше никогда не ем свиных отбивных. Просто терпеть их не могу. Абсолютно. Даже запах. Ничего не имею против хрустящего бекона, но вот свиная отбивная – нет! И поскольку я много лет винил в болезни все что угодно, то в конце концов убедил себя, что именно свинина меня доконала! Сплошное здоровье с моей стороны.

На следующее утро, когда мама решила: «Боже, все становится совсем плохо», – появился доктор, и я отключился, пока тот еще был у нас дома. Следующее, что помню, – я в машине скорой помощи, потом снова провал, и несколько месяцев спустя я очнулся в больнице. Я провел в полной коме шесть или семь месяцев. Как только это меня накрыло, все потухло, и больше ничего не происходило.

Когда я пришел в себя, помню, как они размахивали пальцами перед моими глазами, говоря: «Следи за моим пальцем». Я намеренно не стал следить, потому что, хотя я правда был серьезно болен, почему-то решил, будто должен сыграть больного по полной программе. Что, черт возьми, заставило меня это сделать? Но я точно помню, что поступил именно так – да, я всегда был дерзким маленьким поганцем, даже с самим собой. Злобный тихушник, несмотря ни на какие болезни!

Я лежал в больнице Виттингтона, и это всегда наводило меня на мысль о Дике Виттингтоне[16 - Ричард Виттингтон (ок. 1354 или 1358–1423) – реальное историческое лицо, английский средневековый купец, ставший прототипом известного персонажа английских легенд Дика Виттингтона. Фонд сэра Ричарда Виттингтона финансировал деятельность больницы, где лежал Лайдон. Положительные ассоциации могла навевать популярная народная сказка о Виттингтоне-мальчишке, который вместе со своим котом отправился из родной деревни в Лондон и там добился успеха.], очень положительная ассоциация. В моей палате было еще около сорока детей, многие из которых находились даже в худшем положении, чем я, так что жалость к себе – не вариант. В центре палаты располагалась огромная библиотека с множеством увлекательных книг, некоторым образом вне пределов моей досягаемости, но от этого казавшихся еще более привлекательными. Как странно работает мозг, что-то включается, что-то нет. Я не забыл, как читать, но не мог говорить – язык меня не слушался. Мне казалось, будто я формулирую слова, но мне потом сказали, что я всего лишь издавал какие-то звуки.

Периодически, по крайней мере раза три в день, они выкачивали жидкость из моего позвоночника – делали «поясничную пункцию». Укол, скорее хороший такой удар. «Это похоже на удар в поясницу, Джон!» Прокол иглой был очень болезненным, так как они вставляли ее прямо в основание позвоночника. Затем, когда они начинали откачивать жидкость, ты чувствовал, как она поднимается по позвоночному столбу и шибает в голову. В высшей степени тошнотворно. С тех пор я панически боюсь иголок. Просто ненавижу. Всем рекомендую – прежде чем подсесть на героин, сделать «поясничную пункцию». Целиком изменит ваше мнение на сей счет. Самая жуткая вещь, к тому же чувствуешь себя ужасно неловко, даже в семь с половиной лет, когда кто-то вот так тычет тебе в зад. Я всегда полагал, что моя задница принадлежит только мне, и мне не очень-то нравилось, когда за мной наблюдали снизу. Они, медсестры, буквальным образом приковывали меня, пока делали это. И я вопил от страха, потому что знал, какая боль меня вот-вот настигнет.

Все это абсолютно точно оказало долгосрочное воздействие на мою осанку. Пункция искривила мой позвоночник – да, если они откачают слишком много жидкости, такое вполне может случиться. Мне пришлось ходить потом, зажав черенок от метлы за плечами, чтобы выгнуть спину и заставить себя стоять прямо, но и по сей день, если я попытаюсь встать совершенно прямо, у меня начинает сильно кружиться голова. Это перекрывает кровоснабжение мозга, поэтому лучше я буду ходить сгорбившись, как какой-нибудь Ричард III.

Это также сильно ухудшило мое зрение. Мне пришлось долго носить очки, но я с ними так и не свыкся. У меня очень хорошее дальнее зрение, то есть я прекрасно вижу вдаль, но вблизи мне даже ногти подстричь сплошное мучение, поскольку все расплывается перед глазами – приходится надевать очки. И еще я вынужден щуриться, чтобы сфокусироваться на человеке. Повезло мне, да? Люди думают: «Что за страшная пизда!» Ха-ха.

Спустя еще четыре или пять месяцев лежания в больнице я полностью смирился и адаптировался к пребыванию в этих условиях. Угнездился в этаком комфортабельном забвении. Впал в состояние, которое, слава богу, врачи, родители, да и все окружающие не стали терпеть. Родители вытянули меня оттуда тычками и окриками. Они говорили мне, будто они – мои мама и папа, и я должен был им поверить:

– Ты принадлежишь нам, ты наш сын, мы тебя любим.

– О! И откуда мне об этом знать?

Возвращение домой прошло очень неловко, потому что я просто не понимал, что это и где я. Все равно что застрять в приемной какого-то учреждения и совсем позабыть, зачем ты вообще там оказался, – ну, знаете, когда тебя заставляют ждать так долго, что может вылететь из головы, что тебя туда вообще привело; или как попытаться оформить пособие по безработице – этакое чувство покинутости. Я никак не мог свыкнуться, все это заняло ужасно много времени. Почему я здесь с какими-то незнакомцами? В этом не было никакого смысла. Единственным способом иметь со мной дело – а я находился в постоянном состоянии возбуждения и паники – было тихонько попытаться заставить меня думать о том, что меня беспокоит, почему я не узнаю окружающих, а также что я и в самом деле нахожусь там, где мне следует быть.

Странно, но я никогда не ощущал себя не в своей тарелке рядом с братьями. Я сразу же почувствовал себя с ними нормально. Они никогда не показывали, будто со мной что-то не так, – как это делали все взрослые. И это было хорошо – Джимми мог сказать что-нибудь вроде: «Где ты пропадал? Тебя так долго не было дома!» На что следовал мой ответ: «Я не знаю». Он, наверное, просто решил, что меня в одиночку отправили куда-то на длинные каникулы.

Как только я начал принимать своих родителей, это стало похоже на открытие двери в моем сознании. Что-то щелкнуло в голове, и воспоминания начали возвращаться. Потребовалось ужасно много времени, чтобы информация дошла до меня, но она все же пробила барьер, просочилась маленькими фрагментами и осколками, и каждый такой прорыв был чистейшей радостью. Помню, я подбежал к маме – мне не терпелось сказать ей, что я кое-что вспомнил и что в ее словах есть смысл.

Когда я понял, что они те, за кого себя выдают, – это был настоящий эмоциональный срыв, откровение. Часто нам говорят о чувстве вины в католическом понимании этого слова, но сомневаться в своих собственных родителях – это вина, которая намного превосходит все, чем может огорошить религия. Безумное чувство вины. Но было так чудесно осознать, что родители не лгут. Они действительно оказались теми, за кого себя выдавали. Какое фантастическое открытие!

Правда, потом я еще много лет не мог им поверить, что мне действительно надо ходить в школу. Я никогда в это не верил. Я сейчас пишу об этом всем с большой долей шутки, но на самом деле я абсолютно серьезен. Именно так видит мир восьмилетний ребенок, который только что вышел из больницы и ни хера о себе не помнит. Много раз я забывал дорогу домой и просто бесцельно бродил по округе. Заходил в какие-то магазинчики. К счастью, из-за того самого чувства сопричастности мне говорили: «О, так ты тот больной мальчик, мы покажем тебе, где ты живешь». Но потом ты начинаешь уже на это обижаться: «Я не больной!»

С точки зрения реабилитации Национальная служба здравоохранения показала себя бесполезной – в буквальном смысле слова. Мои мама и папа сказали мне, что все, что им посоветовали в больнице, – это не делать мне поблажек, не сюсюкать и не нянчиться со мной, потому что если я стану ленивой задницей, то вообще ни за что не справлюсь со своими проблемами. А беспокойство и волнения заставляли меня задуматься. Иногда подобное нервное возбуждение – мощный инструмент.

Итак, ты был более или менее покинут государством и совершенно точно заброшен школой. Столько всего произошло за год – ты так отстал. Находясь в своем уме или нет, ты все равно пропустил целый год. Все становилось острой проблемой. Влиться обратно в привычное течение школьной жизни оказалось очень сложно. Это был первый год без друзей, реально без друзей, и очень одинокий из-за отношения к тебе детей: «А-а-а, он больной, держитесь от него подальше!»

Я ненавидел школьные перемены и обеды, потому что это означало, что мне абсолютно нечем заняться. Никто не хотел со мной разговаривать, по школе ходили слухи, будто Джонни «немного не в себе», – в итоге я оказался сам по себе, выброшенный за пределы школьного коллектива. Я знаю, что такое это одиночество, и оно очень, очень, блядь, вредно. Единственными людьми, которые разговаривали со мной во время большой перемены, были работницы школьной столовой. Очень добрые ирландские женщины: «Слышали, что ты болел – как твои дела?» А я ведь даже толком не помнил, что болел, просто: «Кто я и что здесь делаю?»

Чтобы хоть чем-то себя занять, я решил как-то задержаться в школе подольше и присоединиться к бойскаутам. Я возненавидел их! Я ненавидел, черт возьми, садиться в кружок и начинать это: «Доб-доб-диб!»[17 - Исполняемый во время скаутских церемоний т. н. «Великий вой» (приветствие волчат), придуманный основателем скаутского движения Робертом Баден-Пауэллом, использовавшим в идеологии скаутов сюжеты и образы из «Книги джунглей» Редьярда Киплинга.] Для меня оно ничего не значило. Мне вообще показалось все это антиобщественным, потому что там целая куча книг с правилами, и нужно было получать эту форму, плюс когда ты зарабатываешь значок, то тебе присуждается столько-то баллов. Примерно через полчаса я понял, что это абсолютно бессмысленная трата моей жизни. Там выступал еще скаут-мастер, который показался мне мерзким отморозком, очень похожим на священника, мрачным и призрачным. Знаете, у них еще такая пакостная улыбочка, что за ней так и слышится, как они зубами скрипят. В итоге я побывал только на одном вечернем собрании.

Одна из монахинь как-то назвала меня «пустоголовым тупицей». Это прозвище прочно прижилось в школе. На самом деле глубоко шокирует, как эти сучки умеют поставить на тебе клеймо. От мальчика, который в четыре года умел читать и писать, до ПустоголовогоТупицы. Это стало для меня настоящим вызовом – преодолеть навешенный ярлык придурка, но я это сделал. Через год или два я снова стал получать высшие баллы.

Мы с братьями говорили на местном кокни, но я совсем забыл, насколько заметным был ирландский акцент моих родителей. У моей матери, в частности, был очень сильный коркский акцент и такой очень деревенский. После смерти Малкольма[13 - Малкольм Макларен (1946–2010) – британский музыкант и продюсер, знаменитый менеджер Sex Pistols.] мы просматривали разные съемки Sex Pistols, и я нашел кассету с интервью моей матери. Все это валялось где-то на складе, и когда я вновь услышал ее голос, то был потрясен тем, насколько сильным и сложным для понимания оказался ее акцент. Я сам с трудом разбирал ее слова.

Мама и папа старались быть религиозными, но, очевидно, у них это не слишком хорошо получалось. В Католической церкви все сводится к деньгам, а у нас их не было. По воскресеньям нас тащили в церковь, и родители еще были хороши, поскольку в раннем детстве нас никогда не водили на утреннюю службу – только вечером, в семь часов. Что, кстати, было здорово, потому что означало, что мы пропускали Джесса Йейтса с его «Звездами по воскресеньям»[14 - Stars on Sunday («Звезды по воскресеньям») – популярное религиозное телешоу, выходившее с 1969 по 1979 г. Его показывали по воскресеньям в т. н. священный час – время, предназначенное для религиозных передач.] по телевизору.

В школе я попытался сам для себя во всем этом разобраться. Понимал ли я, что в церкви происходит сексуальное насилие? О, да абсо-нахер-лютно. Вполне себе узаконенное насилие, старательно прикрываемое и оправдываемое. Все знали, что надо куда-нибудь скрыться, когда священник приходит в гости, и ни в коем случае не связываться с пением в хоре или какой-нибудь чепухой типа работы алтарным служкой, потому что это был прямой контакт номер один. Именно поэтому я научился петь фальшиво, намеренно не попадая в ноты – так как прекрасно понимал, как опасно было со всем этим связываться. Так что мне пришлось расстаться с любовью к пению из-за этих проклятых священников. Представьте себе мою радость от того, что в конце концов я присоединился к Sex Pistols и попытался сделать мир лучше – очень мстительным способом.

Но при всем при этом я рос тихим, но счастливым маленьким зайкой. Вокруг была грязь и нищета, в Англии только что отменили карточки, но погожий жаркий день английского лета, кажется, значил для меня гораздо больше. Мои самые теплые воспоминания – такие вот моменты. То, что еще называют «салатными днями»[15 - Одна из английских идиом, означающая «пору беззаботной юности». Происхождение этого выражения восходит еще к временам Шекспира, когда в 1606 г. в пьесе «Антоний и Клеопатра» прозвучала фраза «They were my salad days, when I was green in judgment» («То были мои салатные дни, когда я был зелен в своих суждениях»).]. Я, кстати, долго по молодости не мог понять, что означает этот термин, потому что салат был штукой, кторая наводила на меня ужас. Мамина идея салата подразумевала салатный соус «Хайнц» и кошмарные бледно-зеленые листики. Единственной радостью в нем, конечно, была свекла, потому что я люблю маринованную свеклу. Я могу просто так взять и съесть целую банку за один присест. Мне это очень нравилось! А еще я любил крыжовник, мама часто покупала его летом. А теперь вот совсем не выношу. Эти ягоды в высшей степени отвратительны. Я не знаю, как я вообще мог терпеть нечто настолько кислое. Есть их – настоящее наказание, но, возможно, виной тому была цинга или недостаток витамина С, которые заставляли мое тело жаждать эту гадость.

Мне нравилась одежда, в которую нас одевала мама. Я обожал клетчатые жилеты и маленькие клетчатые костюмы с пиджаками, шортами и жилетками. Мне нравилось буквально все. Она одевала нас с Джимми отлично, прям один в один, но это нормально. Что-то вроде: наша банда носит это, и все тут. Наш прикид сильно отличался от того, во что одевали других детей, так что, возможно, это каким-то образом вошло в меня – понимание важности иметь индивидуальность.

С годами я все больше ценю это, потому что знаю, насколько мы были бедны. Знаю, каких усилий стоило одеть нас вообще. И так было всегда – мы ничего не могли себе позволить. К тому же у меня сохранилось почти нежное воспоминание о том, как однажды я чуть не умер от голода – денег совсем не было, так что на ужин ожидала только банка супа «Хайнц Маллигатони». Это был подарок папы, который он принес, вернувшись домой, и мы все сидели вокруг этой банки «Маллигатони». Не думаю, что его сейчас производят, и, надо сказать, неспроста. Это был такой типа суп с соусом карри, а в то время карри казался нам абсолютно несъедобным – обжигающе-острым. Поэтому я так и заявил:

– Да я лучше помру с голодухи.

– Отлично, помри.

Ты видишь большие дома и все такое, но никогда не будешь иметь к ним никакого отношения и пока не понимаешь этого. Мне казалось полной бессмыслицей, что люди живут в таких огромных зданиях. Я всегда думал: «И что они делают со всеми этими комнатами? Как можно спать по ночам, зная, что здесь так много окон, которые нужно запереть?»

А еще я любил лето, потому что летом мы могли гулять весь день напролет, вообще не возвращаясь домой – по факту даже забывать, что он у нас есть, этот дом. И горько расстраиваться, когда вечером темнело. И слышать крики и вопль: «Где ты?» Вокруг стояли бомбоубежища времен войны, и тысячи детей безудержно разбегались по ним в разные стороны. Бомбоубежища служили нам настоящими павильонами парка развлечений. Как это было захватывающе! Для ребенка бомбоубежище – удивительная, чудесная вещь. Никогда не надоест, всегда есть что-то новое, что можно разгадывать и исследовать, – ну и, конечно же, фабрики.

Черт возьми, в пять, шесть, семь лет попытка проникнуть на фабрику представлялась в высшей степени захватывающей. Кварталы вокруг Бенуэлл-Роуд и Квинсленд-Роуд все еще лежали в послевоенных руинах, но внутри и вокруг нашего района уже строили новые заводы. Там нас была целая толпа – во все, что мы творили в те дни, было вовлечено около двадцати окрестных ребят, – и мы строили самодельные лестницы из кирпичей, собранных по округе на месте разрушенных бомбежками домов, чтобы карабкаться по стенам. Как только ты оказывался на крыше, все шло замечательно – достаточно лишь прошмыгнуть вниз. Это был вызов, и мне он нравился.

В верхней части Квинсленд-Роуд располагалась фабрика мороженого «Воллз», настоящий магнит, притягивающий нас туда, но попасть внутрь было нереально – современная фабрика с железными ставнями, решетками и висячими замками являла собой непреодолимое препятствие. Вместо этого мы прятались поблизости от загружаемых продукцией фабрики фур и, когда рабочие уходили внутрь, чтобы наполнить очередную тележку и прикатить ее обратно, пытались украсть фруктовое эскимо. Любым возможным способом стащить «Распберри Сплит» – вот это наше эскимо дня! Настоящее мороженое «Воллз» внутри и малиновый лед снаружи – реально самое вкусное эскимо. И мы были готовы на все, чтобы получить его за просто так.

Лед, которым они прокладывали пачки мороженого – не жидкий азот, но что-то вроде того, – в нем было какое-то химическое вещество, чтобы эскимо не растаяло на пути между фабрикой и фурой. Однажды на спор я прикоснулся языком к тому, что мне показалось ледяной глыбой, но в результате с нее сошел слой льда.

– Ну давай же, попробуй лизни!

– У-у-у-ух, я сделаю все! Я бешеный!

– Бежим, они идут!

– Улю-лю-лю-лю-ю-ю!

В другой раз меня поймали, когда мы с моим двоюродным братом Питером, Джимми и еще двумя ребятами «вломились» в чужую собственность. Копы притащили меня с Джимми обратно в наш дом – они, должно быть, заметили тревогу на наших лицах. Мой отец открыл дверь, и они спросили:

– Это ваши дети? Мы поймали их, когда они проникли в…

А папа ответил:

– Чаво? Эти – маи? Я-то тут при чем.

Было очевидно, что взрослые кивают и подмигивают друг другу, и полицейский заявил:

– Ну, мы не знаем, что с ними делать, может, нам стоит отвезти их на север и там оставить?

О, это чувство брошенности! Я выплакал все глаза. Это прозвучало очень убедительно.

Повзрослев, я понял, что они просто посмеялись над этим эпизодом, причем обе стороны. Это был всего лишь пустой гараж – та собственность, в которую мы проникли, – ничего ценного. Умный способ намекнуть: «Держись подальше от того, что тебе не принадлежит». И еще: «Не попадайся» – это всегда была любимая фраза моего отца. «Если уж решил делать всякие глупости, не попадайся – не позорь меня нах!»

Так что в конце концов нас, конечно, впустили домой, но заставили немного постоять снаружи и подумать о том, что мы натворили. И это сработало. Это положило конец фазе «проникновения на чужую собственность». Кто знает, к чему бы это привело? Это был скользкий путь – воровство, кража с взломом и все такое; убежденность, будто распоряжаться чужими вещами – твое полное право.

Но именно таким был Лондон. Не так уж много машин, пустые улицы, плохое освещение и сотни и сотни детей без присмотра, подбиравших что ни попадя на руинах разрушенных бомбежкой домов. Ну, не совсем без присмотра, это было: «Мотайте на улицу и поучитесь чему-нить, тока чтоб никакой полиции по возвращении!»

Менингит пришел к нам от крыс. Они были повсюду. Эти твари мочатся на землю и, как и все грызуны, волочат свои задницы, оставляя везде следы мочи. А я тогда любил делать бумажные кораблики и пускать их по выбоинам на нашем заднем дворе, так что в процессе касался воды, а затем рта. Так и заразился.

Болезнь оказалась не из легких. У меня были очень сильные головные боли, головокружения, обмороки, я видел всякие несуществующие штуки типа пышущих огнем зеленых драконов. Это было ужасно – наблюдать за собой словно изнутри, паниковать из-за того, чего, я понимал, рядом не было. Но я не мог заставить свое тело это прекратить. Истерические припадки тотального ужаса.

Вечером накануне того дня, когда я оказался в госпитале, я съел на ужин свиную отбивную – и с тех пор больше никогда не ем свиных отбивных. Просто терпеть их не могу. Абсолютно. Даже запах. Ничего не имею против хрустящего бекона, но вот свиная отбивная – нет! И поскольку я много лет винил в болезни все что угодно, то в конце концов убедил себя, что именно свинина меня доконала! Сплошное здоровье с моей стороны.

На следующее утро, когда мама решила: «Боже, все становится совсем плохо», – появился доктор, и я отключился, пока тот еще был у нас дома. Следующее, что помню, – я в машине скорой помощи, потом снова провал, и несколько месяцев спустя я очнулся в больнице. Я провел в полной коме шесть или семь месяцев. Как только это меня накрыло, все потухло, и больше ничего не происходило.

Когда я пришел в себя, помню, как они размахивали пальцами перед моими глазами, говоря: «Следи за моим пальцем». Я намеренно не стал следить, потому что, хотя я правда был серьезно болен, почему-то решил, будто должен сыграть больного по полной программе. Что, черт возьми, заставило меня это сделать? Но я точно помню, что поступил именно так – да, я всегда был дерзким маленьким поганцем, даже с самим собой. Злобный тихушник, несмотря ни на какие болезни!

Я лежал в больнице Виттингтона, и это всегда наводило меня на мысль о Дике Виттингтоне[16 - Ричард Виттингтон (ок. 1354 или 1358–1423) – реальное историческое лицо, английский средневековый купец, ставший прототипом известного персонажа английских легенд Дика Виттингтона. Фонд сэра Ричарда Виттингтона финансировал деятельность больницы, где лежал Лайдон. Положительные ассоциации могла навевать популярная народная сказка о Виттингтоне-мальчишке, который вместе со своим котом отправился из родной деревни в Лондон и там добился успеха.], очень положительная ассоциация. В моей палате было еще около сорока детей, многие из которых находились даже в худшем положении, чем я, так что жалость к себе – не вариант. В центре палаты располагалась огромная библиотека с множеством увлекательных книг, некоторым образом вне пределов моей досягаемости, но от этого казавшихся еще более привлекательными. Как странно работает мозг, что-то включается, что-то нет. Я не забыл, как читать, но не мог говорить – язык меня не слушался. Мне казалось, будто я формулирую слова, но мне потом сказали, что я всего лишь издавал какие-то звуки.

Периодически, по крайней мере раза три в день, они выкачивали жидкость из моего позвоночника – делали «поясничную пункцию». Укол, скорее хороший такой удар. «Это похоже на удар в поясницу, Джон!» Прокол иглой был очень болезненным, так как они вставляли ее прямо в основание позвоночника. Затем, когда они начинали откачивать жидкость, ты чувствовал, как она поднимается по позвоночному столбу и шибает в голову. В высшей степени тошнотворно. С тех пор я панически боюсь иголок. Просто ненавижу. Всем рекомендую – прежде чем подсесть на героин, сделать «поясничную пункцию». Целиком изменит ваше мнение на сей счет. Самая жуткая вещь, к тому же чувствуешь себя ужасно неловко, даже в семь с половиной лет, когда кто-то вот так тычет тебе в зад. Я всегда полагал, что моя задница принадлежит только мне, и мне не очень-то нравилось, когда за мной наблюдали снизу. Они, медсестры, буквальным образом приковывали меня, пока делали это. И я вопил от страха, потому что знал, какая боль меня вот-вот настигнет.

Все это абсолютно точно оказало долгосрочное воздействие на мою осанку. Пункция искривила мой позвоночник – да, если они откачают слишком много жидкости, такое вполне может случиться. Мне пришлось ходить потом, зажав черенок от метлы за плечами, чтобы выгнуть спину и заставить себя стоять прямо, но и по сей день, если я попытаюсь встать совершенно прямо, у меня начинает сильно кружиться голова. Это перекрывает кровоснабжение мозга, поэтому лучше я буду ходить сгорбившись, как какой-нибудь Ричард III.

Это также сильно ухудшило мое зрение. Мне пришлось долго носить очки, но я с ними так и не свыкся. У меня очень хорошее дальнее зрение, то есть я прекрасно вижу вдаль, но вблизи мне даже ногти подстричь сплошное мучение, поскольку все расплывается перед глазами – приходится надевать очки. И еще я вынужден щуриться, чтобы сфокусироваться на человеке. Повезло мне, да? Люди думают: «Что за страшная пизда!» Ха-ха.

Спустя еще четыре или пять месяцев лежания в больнице я полностью смирился и адаптировался к пребыванию в этих условиях. Угнездился в этаком комфортабельном забвении. Впал в состояние, которое, слава богу, врачи, родители, да и все окружающие не стали терпеть. Родители вытянули меня оттуда тычками и окриками. Они говорили мне, будто они – мои мама и папа, и я должен был им поверить:

– Ты принадлежишь нам, ты наш сын, мы тебя любим.

– О! И откуда мне об этом знать?

Возвращение домой прошло очень неловко, потому что я просто не понимал, что это и где я. Все равно что застрять в приемной какого-то учреждения и совсем позабыть, зачем ты вообще там оказался, – ну, знаете, когда тебя заставляют ждать так долго, что может вылететь из головы, что тебя туда вообще привело; или как попытаться оформить пособие по безработице – этакое чувство покинутости. Я никак не мог свыкнуться, все это заняло ужасно много времени. Почему я здесь с какими-то незнакомцами? В этом не было никакого смысла. Единственным способом иметь со мной дело – а я находился в постоянном состоянии возбуждения и паники – было тихонько попытаться заставить меня думать о том, что меня беспокоит, почему я не узнаю окружающих, а также что я и в самом деле нахожусь там, где мне следует быть.

Странно, но я никогда не ощущал себя не в своей тарелке рядом с братьями. Я сразу же почувствовал себя с ними нормально. Они никогда не показывали, будто со мной что-то не так, – как это делали все взрослые. И это было хорошо – Джимми мог сказать что-нибудь вроде: «Где ты пропадал? Тебя так долго не было дома!» На что следовал мой ответ: «Я не знаю». Он, наверное, просто решил, что меня в одиночку отправили куда-то на длинные каникулы.

Как только я начал принимать своих родителей, это стало похоже на открытие двери в моем сознании. Что-то щелкнуло в голове, и воспоминания начали возвращаться. Потребовалось ужасно много времени, чтобы информация дошла до меня, но она все же пробила барьер, просочилась маленькими фрагментами и осколками, и каждый такой прорыв был чистейшей радостью. Помню, я подбежал к маме – мне не терпелось сказать ей, что я кое-что вспомнил и что в ее словах есть смысл.

Когда я понял, что они те, за кого себя выдают, – это был настоящий эмоциональный срыв, откровение. Часто нам говорят о чувстве вины в католическом понимании этого слова, но сомневаться в своих собственных родителях – это вина, которая намного превосходит все, чем может огорошить религия. Безумное чувство вины. Но было так чудесно осознать, что родители не лгут. Они действительно оказались теми, за кого себя выдавали. Какое фантастическое открытие!

Правда, потом я еще много лет не мог им поверить, что мне действительно надо ходить в школу. Я никогда в это не верил. Я сейчас пишу об этом всем с большой долей шутки, но на самом деле я абсолютно серьезен. Именно так видит мир восьмилетний ребенок, который только что вышел из больницы и ни хера о себе не помнит. Много раз я забывал дорогу домой и просто бесцельно бродил по округе. Заходил в какие-то магазинчики. К счастью, из-за того самого чувства сопричастности мне говорили: «О, так ты тот больной мальчик, мы покажем тебе, где ты живешь». Но потом ты начинаешь уже на это обижаться: «Я не больной!»

С точки зрения реабилитации Национальная служба здравоохранения показала себя бесполезной – в буквальном смысле слова. Мои мама и папа сказали мне, что все, что им посоветовали в больнице, – это не делать мне поблажек, не сюсюкать и не нянчиться со мной, потому что если я стану ленивой задницей, то вообще ни за что не справлюсь со своими проблемами. А беспокойство и волнения заставляли меня задуматься. Иногда подобное нервное возбуждение – мощный инструмент.

Итак, ты был более или менее покинут государством и совершенно точно заброшен школой. Столько всего произошло за год – ты так отстал. Находясь в своем уме или нет, ты все равно пропустил целый год. Все становилось острой проблемой. Влиться обратно в привычное течение школьной жизни оказалось очень сложно. Это был первый год без друзей, реально без друзей, и очень одинокий из-за отношения к тебе детей: «А-а-а, он больной, держитесь от него подальше!»

Я ненавидел школьные перемены и обеды, потому что это означало, что мне абсолютно нечем заняться. Никто не хотел со мной разговаривать, по школе ходили слухи, будто Джонни «немного не в себе», – в итоге я оказался сам по себе, выброшенный за пределы школьного коллектива. Я знаю, что такое это одиночество, и оно очень, очень, блядь, вредно. Единственными людьми, которые разговаривали со мной во время большой перемены, были работницы школьной столовой. Очень добрые ирландские женщины: «Слышали, что ты болел – как твои дела?» А я ведь даже толком не помнил, что болел, просто: «Кто я и что здесь делаю?»

Чтобы хоть чем-то себя занять, я решил как-то задержаться в школе подольше и присоединиться к бойскаутам. Я возненавидел их! Я ненавидел, черт возьми, садиться в кружок и начинать это: «Доб-доб-диб!»[17 - Исполняемый во время скаутских церемоний т. н. «Великий вой» (приветствие волчат), придуманный основателем скаутского движения Робертом Баден-Пауэллом, использовавшим в идеологии скаутов сюжеты и образы из «Книги джунглей» Редьярда Киплинга.] Для меня оно ничего не значило. Мне вообще показалось все это антиобщественным, потому что там целая куча книг с правилами, и нужно было получать эту форму, плюс когда ты зарабатываешь значок, то тебе присуждается столько-то баллов. Примерно через полчаса я понял, что это абсолютно бессмысленная трата моей жизни. Там выступал еще скаут-мастер, который показался мне мерзким отморозком, очень похожим на священника, мрачным и призрачным. Знаете, у них еще такая пакостная улыбочка, что за ней так и слышится, как они зубами скрипят. В итоге я побывал только на одном вечернем собрании.

Одна из монахинь как-то назвала меня «пустоголовым тупицей». Это прозвище прочно прижилось в школе. На самом деле глубоко шокирует, как эти сучки умеют поставить на тебе клеймо. От мальчика, который в четыре года умел читать и писать, до ПустоголовогоТупицы. Это стало для меня настоящим вызовом – преодолеть навешенный ярлык придурка, но я это сделал. Через год или два я снова стал получать высшие баллы.