По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

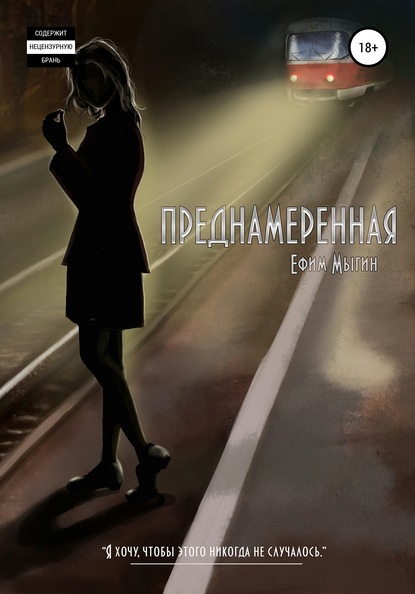

Преднамеренная

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Не помню, кто из нас сорвал раковину на кухне.

Пришла я в себя уже на улице, уже рыдающая, уже когда всё закончилось. Наверное, надо было успокоиться, подождать утра – да хоть вещи собрать – но мне было так худо, такое меня захватило отчаяние. Безобразная сцена, весь этот безобразный день словно разбил скорлупу, за которой я пряталась от мерзости своего существования.

Я не помнила, как одевалась, и туфли напялила нелепые, на плоском ходу, от которых тут же заболели ноги. Отродясь у меня не было таких туфель – заметив их, я почти собралась вернуться, чтобы закончить разговор, но вовремя сообразила, что ни одна молодая женщина такие не наденет. Скорее всего, подумала я, туфли его матери, и та заходила и оставила их, и вот когда заходила – тогда и надоумила, старая ведьма.

В душе моей свинцовым студнем колыхалась обида. Слабость была такая, что пригибало к земле.

Денег у меня тоже не оказалось, поэтому вызвать такси было не на что.

Да и куда ехать? Близких друзей у меня не осталось – как же я до такого довела? Ведь знала всё, ведь заранее знала, но как только мы съехались – на друзей стало не хватать времени, и он тоже не поощрял, мои друзья ему не нравились. А потом ремонт бесконечный, а потом, когда мы поссорились, мне стыдно было признаться, и чем дальше, тем хуже – и вот я там, где я есть. К маме ехать? К моей маме? Ночью, в чужих туфлях, без денег, без вещей? Хорошо, если обойдётся, если она просто скажет мне, что говорила, что предупреждала, а если у неё сердце прихватит? До утра где-то побыть? А где, денег нет…вернуться?

Я остановилась и постаралась успокоиться.

Конечно, надо было возвращаться.

Конечно, это было бы неприятно и унизительно, но оставаться одной, ночью, на улице – просто опасно. И всё равно вещи надо забрать – какая разница, сейчас или потом. Надо было вернуться, извиниться, помочь убрать мусор, поговорить.

Я вспомнила его лицо, когда он сказал, что продаёт квартиру, и меня снова ожгло злостью.

Нет.

Как хочет.

Хочет продаёт, хочет не продаёт – квартира его. Убирать я ничего не буду, и извиняться мне не за что, потому что квартира его, а ремонт – мой, а занавески – его матери, пусть забирает и подавится. Вещи мои сам пусть как хочет, так и передаёт, не мои проблемы. Ночь переживу, сейчас вот на остановку выйду, на остановке и посижу тихонько, сколько той ночи.

В голове у меня прояснилось, казалось, что чем дальше я отхожу от его – уже не нашего – дома, тем чётче становятся мысли. Сложно сказать, было это действительно так, или мне от эйфории казалось, но и сама эйфория была очень приятна после дней, проведённых в молчаливом отчаянии. Что-то в моей жизни наконец-то менялось, больно и страшно, но наверняка к лучшему, потому что куда уж хуже – так я думала.

Вокруг между тем было по ночному сыро и парно, как бывает после жаркого дня. Нагретые за день дома отдавали тепло, от этого их очертания в фонарном свете казались зыбкими, искажёнными. Проулки уходили в беспросветную тьму дворов, и никого вокруг не было, ни единой души. Как бы я не храбрилась, какой бы подъём не испытывала, а ноги в неудобных плоскоступах уставали всё сильнее, фонари помаргивали всё чаще, а остановкой даже и не пахло. Я некстати вспомнила, что трамвайные пути хитро расположены, и что мне долго не удавалось найти остановку на краю света.

Нервничая, я сунула руки в карманы пиджака – не то чтобы сунула, так заложила пальцы, насколько это позволяли сделать мелкие декоративные кармашки – и неожиданно нащупала в левом крошащиеся бумажные цилиндры, а в правом – пластик. Я не помнила, что взяла те сигареты с лавочки – и зачем мне это делать? Курила я полгода в старшей школе. Я хотела было выкинуть сигареты, но подумала, что возможно никотин вернёт мне бодрость.

Ничего он мне не вернул – по ощущениям я курила не табак, а солому, дым был настолько едким, что я закашлялась, и глаза заслезились. Я не помнила, чтобы такое случалось со мной в школе. От греха подальше я выкинула и сигареты – зажженную отшвырнула тут же, и мне было почти не стыдно перед дворником – и зажигалку, запоздало браня себя за глупость. Мало ли что в них было, зачем я вообще потянула эту дрянь в рот.

Всё ещё кашляя, я выбрела, наконец, на остановку. Фонарь над ней горел тускло, и в глазах у меня стояли слёзы, поэтому я никак не могла рассмотреть расписание – с другой стороны, какая мне разница, ночь на дворе, поедет что-то ещё не скоро, а когда поедет – рассветёт достаточно, чтобы я без проблем всё увидела и прочитала.

Я немножко прикорнула на лавочке – долго боролась с собой, но потом плюнула. Становилось всё прохладнее; помню, как порадовалась плотному костюму. По ощущениям приближался рассвет.

Проснулась я от кашля. Во рту стояла гадкая, гнилостная горечь. Эйфория закончилась, я снова испугалась. Я дрожала, не знаю, от страха или от холода. Чтобы согреться, я встала на ноги и начала ходить вокруг остановки: два круга прошла просто так, потом пробежалась, потом попрыгала на одной ноге. Кашель отпустил, дышать стало легче, и что самой приятное – я увидела свет там, где пути выворачивали из-за дома.

Мне не пришло в голову, что ещё не рассвело, и что слишком рано для регулярных рейсов, и что…да ничего не пришло, я просто слишком обрадовалась.

Когда я подошла к путям, у меня снова начался кашель, ещё хуже, чем раньше, с жуткими свистящими хрипами. Мне показалось, что я умираю. В глазах потемнело, я наклонилась, потому что посчитала, что так мне станет легче, и протянула руку, чтобы удержаться, только вот держаться было не за что. Нелепая плоская подошва чужой туфли попала на что-то скользкое, я закрутилась и замахала руками в воздухе, пытаясь удержать равновесие. Показалось, что у меня получится выпрямиться, но что-то толкнуло меня под колени, и я упала, укладываясь правым виском на плиточный бордюрчик, идущий вдоль рельсов.

4.

Больно не было.

Был неприятный хруст, я подумала – понадеялась – что это разошлась по шву слишком плотная офисная юбка.

Надежды было мало, потому что я не просто не чувствовала боли – я ничего не чувствовала. Лежала, вывернувшись, прижавшись щекой к асфальту, и смотрела в фонари подъезжающему трамваю. Даже моргнуть не могла.

Очень быстро я поняла, что трамвай вовсе не приближается: из-за поворота он вывернул и остался на месте. Наверное, подумала я, кто-то заметил, как я упала. Наверняка уже кто-то вызвал скорую помощь. Осталось немножко подождать.

На нос мне приземлилась снежинка. Я попыталась сфокусировать взгляд, а потом почувствовала запах табачного дыма и поняла, что нет, не снежинка – пепел.

– Отлично, – сказал мрачный девичий голос, – и вот у меня как раз смена кончается, и вот это обязательно было именно сейчас.

Ожидание скорого спасения сменилось растерянностью. То есть, как и все, наверное, я любила поговорить про недобросовестных врачей на скорой, но никогда не думала, что сама с этим столкнусь.

– Блядь, – сказала девушка, и снова стряхнула на меня пепел.

Что вы делаете, хотела сказать я, что происходит. Помогите мне. Прекратите, вы что.

Я по-прежнему не могла пошевелиться. Глаза начинали болеть от света.

– Послушайте, – сказал другой голос, мужской, показавшийся мне знакомым. – Ну, сами всё видите.

– Я-то вижу, – сказала девушка. – Я-то всё вижу.

– Кто же знал, что она вот так вот, – сказал мужчина, и его тут же перебил ещё один голос, тоже мужской, сильно акающий.

– Вот кто её прикурил, – сказал новый голос, – тот и знал. Давайте резче решать, сейчас сношения прилетят. Ну?

– Ну, – сказала девушка уныло. – Ну ну, что.

Я слушала эту чушь заворожено. Мне пришло в голову, что я, возможно, потеряла сознание, и вот это всё мне кажется, потому что безумие происходящего явно выходило за границы врачебной грубости.

– Время, – сказал акающий мужчина. Голос у него был странный, как если бы говорил он сквозь сжатые зубы.

– Отпускай, – сказала девушка, – берём, – и в ту же секунду я почувствовала жжение там, где пепел лёг на мой кончик носа; и тут же я почувствовала боль в виске, и шее, и плече; и тут же я увидела, как из-под щеки моей растекается что-то тёмное, как нефть; присмотреться мне помешали, схватили и сдёрнули в сторону; и тут же мимо прогрохотал, подвывая, трамвай.

– Хорошо, что не остановился, – сказала девушка, державшая меня за плечи, – на следующем поедем или так, ножками?

– Пустите меня немедленно, – сказала я, одновременно пытаясь оттолкнуть её и утереть щёку.

– Вы, Светочка, не нервничайте,– сказал мужчина, говоривший первым, и я, присмотревшись, узнала округлые его очертания – это был тот самый хмырь с края света, и вот она, поразившая меня шинель.

– Может я её? – спросил акающий, стоял он поодаль, в темноте, и я разглядела только, что он сделал неясный жест рукой.

– Не надо никого, – сказал человечек в шинели, – сейчас мы всё проясним. Светочка, вы не нервничайте, вам сейчас не надо нервничать. Вам надо сейчас с нами спокойно поехать, и мы вам всё объясним, – говоря, он словно бы удивлённо взмахивал пухлыми ручками и эдак бочком приближался ко мне.

– Помогите, – сказала я, и сама удивилась, каким жалким был мой голос.

– Поможем, – согласился человечек в шинели. – Вы, главное…

Я не стала слушать, оттолкнула девушку и побежала.

5.