По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

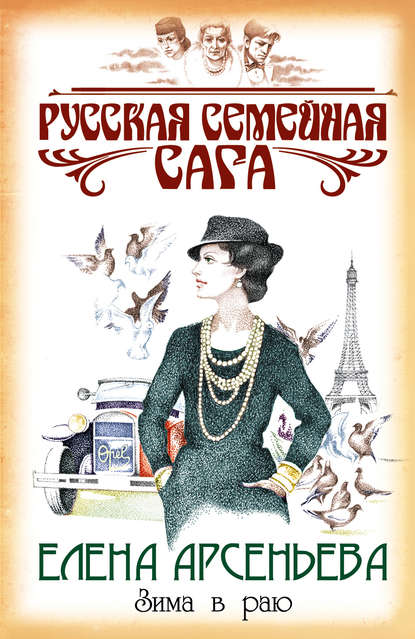

Зима в раю

Серия

Год написания книги

2008

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Смешно… Да ничего смешного! Именно один несчастный день все и изменил. Именно в тот день товарищ Кравченко оказался настойчивее, чем обычно. И Клара, помня, как позорно сбежал вчера от нее Константин Анатольевич, решила для себя: все! Она не Сольвейг, чтобы вечно смотреть в морские туманы в ожидании престарелого Пер Гюнта. Кукольный дом должен быть разрушен!

Да, Константин Анатольевич явился к разбитому корыту – квартира Клары была пуста. Зато в квартире товарища Кравченко появилась хозяйка, и не просто какая-то там случайная гостья, а законная жена – Кравченко и Клара немедленно зарегистрировались. Так закончился роман Константина Русанова и Клары Черкизовой – роман, который, казалось, будет длиться вечно.

Между прочим, Кларина жизнь сложилась очень удачно. Детей у нее, правда, не было (Саша иногда вспоминала, как еще в войну, стоя в госпитальном коридоре, Клара сдавленно жаловалась, как ей хочется иметь детей от Константина Русанова), но муж ее вскоре стал начальником городской милиции. Ему прочили повышение до областных масштабов, но до него Кравченко не дожил – мужу Клары посчастливилось угодить под случайную пулю как раз накануне того времени, когда вся энская милиция, как городская, так и областная, угодила под грандиозную чистку, обезглавившую почти все партийные и советские организации Энска. Выяснилось, что все руководство города и области было врагами народа, агентами мирового империализма, шпионами нескольких разведок враз. Бел и чист остался только покойный Кравченко, что явилось великим благом для Клары: избегнув клейма «жена врага народа», она получала за Кравченко отличную пенсию, держала за горло весь драматический театр и – наконец-то сбылась ее мечта! – выбирала себе те роли, какие хотела: сегодня играла Раневскую и Вассу Железнову, а завтра – Джульетту, Флореллу из «Учителя танцев» Лопе де Вега и юную комсомолку Наташу в пьесе Михаила Светлова «Двадцать лет спустя».

Русанов же так и жил одиноко. Кто его знает, может, и происходили у него случайные встречи с женщинами, однако они были не только случайными, но и тайными: все вечера и ночи он проводил с внучкой и дочкой дома. Когда Саша дежурила в госпитале, Константин Анатольевич читал Оле сказки, потом помогал ей готовить уроки, потом, когда она поступила в университет, – готовиться к семинарам и переписывать пропущенные лекции.

Шурка и Милка-Любка так и не съехали на другую квартиру. Но все-таки они умудрились устроить себе отдельное жилье: открыли давно заколоченную черную лестницу, выходящую в заброшенный садик, и через нее проходили в боковушку (там теперь находился Шуркин кабинет), в его бывшую комнатку (супружескую спальню) и бывшую комнатку Саши (теперь там была их гостиная, или, как говорят в Энске, зала). Так жили молодые Русановы. Собственно гостиная, кабинет Константина Анатольевича и большая комната покойной Олимпиады Николаевны остались за семейством Русановых-Аксаковых. Кухня теперь стала общая – коммунальная, как принято было выражаться. Впрочем, теперь в Энске почти и не было домов, где на кухнях имелся бы один хозяин…

По сути, Русановы жили совершенно отдельно друг от друга – как чужие, соседи. Даже праздники праздновали отдельно. И гостей принимали разных. Только Верин наведывался и к тем, и к другим – иной раз оптом, начиная с Шурки и его жены, а потом заходя к Константину Анатольевичу и Саше. Одно время у Саши во время его визитов руки от ужаса холодели: боялась, что Верин имеет на нее какие-то виды. Но он только глазами играл – синими, необычайно красивыми и дерзкими глазами, а ни речам, ни тем более рукам воли не давал. Постепенно Александра привыкла к нему и перестала бояться. Правда, в последнее время появились у нее кое-какие новые подозрения, но они были настолько пугающими, что Александра предпочитала не давать им воли. Лучше было, как курице, прятать голову под крыло, как страусу, зарывать ее в песок, только бы не думать о том, что будет, если Верин и правда…

Нет, нет! Не надо! Это страшно!

В тридцать третьем году Верин вдруг исчез. Тогда многие исчезали – именно что вдруг. Прошел слух, что он арестован. Однако Виктор Павлович объявился снова – сообщил, что был в Москве на курсах партработников, и стал с тех пор большой шишкой в облисполкоме. Говорили, он влиятельный человек. Однако этот влиятельный человек и палец о палец не ударил, когда в один ужасный день его старинного знакомца и, можно сказать, приятеля Александра Константиновича Русанова исключили, опять же вдруг, из партии, а потом арестовали. Впрочем, всякий, кто пытался слишком уж настойчиво заинтересоваться судьбой арестованного знакомого, рисковал очень скоро возобновить с ним знакомство – в местах не столь отдаленных. И, хоть Верин и ничем не помог Шурке, все же от Русановых (родственников врага народа) и Милки-Любки (жены означенного врага) он публично не отмежевался и навещал их, пусть и лишь потемну да изредка. А еще помог Милке-Любке отстоять знаменитую боковушку и оформить ее на себя в домоуправлении. В две же другие комнаты молодых Русановых чуть ли не на другой день после ареста Александра Константиновича заселили какого-то холостого партийного выдвиженца, который мигом поставил в квартире перегородку, устроил себе кухню в маленьком коридорчике, ведущем на черную лестницу, и никак с Русановыми-Аксаковыми не общался. Ну и слава богу, сильно он был кому-то из них нужен! Хватало и Милки-Любки, с которой теперь приходилось жить «одной семьей»!

Александра не сомневалась, что Любка мигом разведется с Шуркой, тем паче что Верин настаивал: Любке нужно срочно отречься от мужа и подать на развод, тогда она будет свободна от всяких претензий властей, а то того и гляди сама угодит под статью как «член семьи контрреволюционера». Но нет, ничего такого не произошло. Любка по целым дням простаивала в очередях, чтобы передать мужу продукты в тюрьму (и возвращалась в слезах, потому что принимали только чеснок), чтобы разузнать о его дальнейшей судьбе (Верин задавать такие вопросы остерегался), а потом подробно рассказывала о своих хождениях по мукам Константину Анатольевичу и Оле – когда у той было время послушать.

Как-то так вышло, что лед между Любкой и Константином Анатольевичем с Олей растаял очень быстро. Одна Александра дольше всех держала глухую оборону: ревновала дочь к «тете Любе», отца – к «Любаше», дичилась, никогда не ела того, что готовила Любка, благо во время дежурств перекусывала в госпитале (а когда была дома, то готовила себе сама). Женщины почти не разговаривали, по утрам, столкнувшись в коридоре или на кухне, обменивались лишь короткими неприязненными кивками.

И вот теперь вдруг Любка сама предлагает ей что-то рассказать!

Хлопнула дверь – Оля убежала. Александра нахмурилась: что за спешка? Даже не поцеловала мать перед уходом! Никогда такого не было в заводе. Все-таки общение с Любкой оказывает на Олю неблаготворное влияние…

Да разве только в Любке дело? Боже мой, в каком кругу вращается девочка! Раньше тех, с кем Оля теперь сидит рядом в университетских аудиториях, даже близко не подпустили бы к Большой Покровской улице! А нынче «новая советская молодежь» по выходным дням шестого, двенадцатого, восемнадцатого, двадцать четвертого и тридцатого числа каждого месяца, ведь воскресенья давным-давно «отменили» – валом валит по улице Свердлова (на манер прежней Покровки ее называют Свердловкой), осыпая ее семешной лузгой, горланя песни, оглашая округу ужасным энским простонародным заречным говором, ведя себя преувеличенно громогласно и развязно, то и дело сворачивая в многочисленные пивные, открытые на Свердловке тут и там, а иной раз заглядывает в «Первый гастроном»… (Ах, как блаженно помнились Александре его витрины, уставленные сладостями: шоколад «Жорж Борман», пьяная вишня, вафли-пралине и «лоби-тоби»… А его залы, благоухающие душным кофейным ароматом – «Мокко», «Аравийский», «Ливанский»… Вот именно!!!) А выходит оттуда отнюдь не с пакетиком унылых советских сладостей (ириски либо «подушечки», раньше их покупало только простонародье, а теперь всякий за счастье сочтет, если талоны на эту тоску тоскучую раздобудет), но с чекушкой водки, которую компания и разопьет за углом, ничуть не стыдясь стоящего неподалеку милиционера.

Эх, да что им в том милиционере?! Кто его боится, кто принимает всерьез, несмотря на его грубость и оловянные глаза? Вот городовых – тех все боялись, даром что они называли даже нарушителей и преступников «господами» и то и дело брали под козырек…

А впрочем, Александра что-то слишком углубилась в ненужные воспоминания. Давно пора перестать вспоминать «прежние времена», от этого только еще хуже на душе становится. Вообще жить не хочется, словно в гроб тебя заталкивают, в огромный гроб, где уже почти двадцать лет лежит целая страна – Россия…

Она покосилась на Любку, которая угрюмо возила тряпкой по плите, вытирая белые капли жидкого теста. Неряха несчастная. Сколько налила… Ну, что она там хотела рассказать? Молчит. Но не спрашивать же ее первой!

Александра допила чай и пошла в ванную. Колонка была уже горячая (хорошо, что Любка встала раньше!), и Саша с удовольствием постояла под душем (ах, как она любила горячий душ!), замочила кое-какое белье, чтобы потом постирать, и вернулась на кухню, плотнее завязав халат. Она надеялась, что Любка уже убралась в свою боковушку. Сейчас еще стакан чаю выпить – и можно собираться. Сегодня особенный день – такой печальный, но такой дорогой Александре…

Надо еще успеть в церковь зайти, свечки поставить. Жаль, что на Петропавловском кладбище храм закрыт. Куда бы пойти, чтобы поближе? Столько теперь храмов порушено да закрыто, просто беда!

– Ты правда не знаешь, куда Оля ушла?

Голос Любки словно бы ткнул между лопаток, заставил вздрогнуть. Александра обернулась с высокомерным выражением:

– Разумеется, нет. Знала бы – не спрашивала бы!

Любка кивнула и снова умолкла. Нет, вот же противная какая, чего душу тянет?!

– А ты знаешь? – не выдержала, унизилась-таки до вопроса Александра. – Ну так скажи, ты же обещала.

Любка вскинула глаза. То смотрела в пол, а теперь уставилась на Александру, и на лице ее снова мелькнуло то же странное выражение, что и прежде.

Да Боже мой, что же это? Жалость никак?!

– Сегодня комсомольцы будут сносить памятники на Петропавловском кладбище, – сказала тихо. – Там решено парк разбить. Сначала сломают памятники, потом могилы… – Она сглотнула, словно подавилась, и Александра еле расслышала слово «убирать». – А потом, в апреле, деревьев насадят. Сегодня начнут… от самой церкви, с восточной стороны.

Какие-то мгновения Александра смотрела на Любку неподвижно, не в силах взять в толк, о чем та говорит. Потом прижала руки к груди и тяжело села на стул:

– Памятники ломать? Могилы убирать? И… его могилу тоже?!

Любка резко отерла краем ладони глаза, внезапно заплывшие слезами.

* * *

О том, что Дмитрий собирается зайти на рю Дебюсси, милейшая теща уж точно не могла знать. Он даже Татьяне не говорил, что собирается туда. Он, если честно, туда вообще и не собирался! Ноги сами принесли.

Этот дом на небольшой улице Дебюсси, что неподалеку от Сен-Жермен, ничем особенным не отличался от своих соседей справа и слева. Высокие, глубоко утонувшие в нишах окна; внизу магазины или бистро; полосатые маркизы над окнами, стулья, выставленные на панель, вывески, хоть и не украшенные неоновыми светящимися трубками (это могли себе позволить только самые богатые владельцы, скажем, на бульваре Сен-Жермен, а здесь, на Дебюсси, публика толклась все же чуточку попроще), но привлекающие внимание: чайный салон, книжная лавка, кондитерская, обувная и шляпная мастерские, куафер… Ну и все такое. Между двумя магазинчиками: винным и дамского белья – синяя дверь с чугунной кованой решеткой, невзрачная табличка на русском языке: «Общество возвращения на родину». Рядом пришпилена картонка, на которой приписано от руки и почему-то по-французски: «3-me еtage» – третий, мол, этаж.

Дмитрий прошел мимо двери, бросив на нее только один косой взгляд. Дошел до последнего дома (улица Дебюсси совсем коротенькая), постоял на углу, словно в праздной задумчивости, озирая вывески, а на самом деле – приглядываясь, не мелькнет ли где подозрительная фигура. Недавно случайно услышал обрывок разговора в РОВСе: по словам досужих собеседников выходило, что за дверью дома номер 12 присматривают шпионы как минимум трех враждующих сообществ – РОВСа, Монархического союза и младороссов Казем-Бека. Ну и советские тайные агенты, конечно, тоже пасут желающих воротиться в родные пенаты: каждую мало-мальски значимую в эмигрантских кругах фигуру на заметку берут. Дмитрий Аксаков был фигурой, строго говоря, никакой – подобных в Париже тысячи, идут за пятачок пучок в базарный день. И не советских агентов, разумеется, он опасался, только своего же брата, офицера-эмигранта. Не хотелось бы услышать в РОВСе какой-нибудь ехидный намек, вроде: «Уж не вздумали ли в перебежчики податься, штабс-капитан? В опасных местах шляетесь, берегитесь, как бы не сделаться среди своих парией! А то и пулю схлопочете от особых ревнителей!»

Дмитрий прекрасно знал лютую ненависть своих бывших «товарищей по оружию» к Советской России, да и сам, честно говоря, этой ненавистью еще не переболел. Штука вся в том, что для него с некоторых пор главным в сочетании двух слов стало слово «Россия», ну а многие как заклинились еще в семнадцатом на прилагательном «советская», так о существительном и думать не желали. А ведь именно по «существительному» они и тосковали до безумия, но не признавались в том ни себе, ни другим. Воинствующе не признавались!

Еще неизвестно, захотят ли его принять на родине-то, рассуждал Дмитрий, а замараешься среди своих так, что никакими силами не отмоешься. Он отлично помнил анонимку, которая два года назад наделала в РОВСе столько шуму. Строго говоря, история была совершенно конфиденциальная, потому что касалась лица руководящего, однако выползла-таки из кулуаров!

Тем лицом, до которого касалась анонимка, был не кто иной, как Николай Владимирович Скоблин, начальник контрразведки РОВСа. На него поступил донос: Скоблин является сексотом ОГПУ, он выдал Москве семнадцать внедренных в СССР агентов и одиннадцать явочных квартир.

Это была настолько ужасная и невероятная анонимка, что ей никто не поверил. Будь на то воля генерала Миллера, он скрыл бы ее от товарищей по РОВСу, однако слухи все же просочились. Был устроен закрытый суд чести. Бледный от ярости Скоблин все отрицал и требовал хоть одного доказательства обвинений. Доказательств не было: просто перечень фактов.

– Господа, прошу всех выйти и оставить мне заряженный револьвер, – наконец сказал Николай Владимирович, напряженно глядя в глаза Миллеру.

Генерал не выдержал его взгляда. Не выдержал того, что вынужден голословно обвинять не просто товарища, но друга. Суд чести признал анонимку клеветнической, но… тем не менее ее тень прервала карьеру Скоблина в контрразведке РОВСа.

Впрочем, генерал продолжал исполнять свой долг – вел работу с агентами, готовыми к работе в СССР, встречался с осведомителями – РОВС имел их в посольствах Советской России и Германии. Отделался, как злословили недоброжелатели (у всех есть недоброжелатели, были они и у генерала Скоблина), легким испугом. Конечно, Дмитрий Аксаков и Николай Скоблин – величины несоизмеримые, однако суд чести – это вам не фунт изюму… А такой суд ожидает всякого, кто осмелился бы, тайно или явно, войти в дверь дома номер 12 по улице Дебюсси или даже просто задержаться напротив сего дома.

Дмитрий счел, что береженого Бог бережет. Один раз пройти по улице – это можно объяснить какой-то случайностью, в конце концов, его мог привести сюда обычный житейский интерес… К чему? К фотографическому ателье? К оценщику старинной мебели? К шляпнику? Нет! Его мог привести сюда интерес к флористу, чья маленькая лавочка на все четыре стороны испускала прелестные ароматы. Он зайдет в лавочку, спросит какое-нибудь невероятное растение – аргентинскую ваниль, или уругвайский шиповник, или еще что-нибудь, чего в простенькой лавчонке заведомо быть не может, повергнет владельца в столбняк своими ботаническими познаниями (а как же, поднаторел благодаря Рите!) и уйдет. И если за ним кто-то следит и захочет проверить, на кой черт шлялся штабс-капитан Аксаков в непосредственной близости от подозрительного дома, он может задать вопрос флористу. И удостоверится в алиби вышеназванного штабс-капитана.

Дмитрий обогнул серый «Опель», неудобно припаркованный сбоку цветочной лавки, и вошел в нее.

В лавке, разумеется, не сыскать было ни ванили, ни шиповника (там все больше азалии да цикламены продавались, причем невероятных, изысканных оттенков), однако сам флорист оказался очень непрост. Посоветовал за столь экзотическими растениями съездить в «Jardin des platanes», а глазом так и ел странного посетителя. Дмитрий потом, уже уйдя и поворачивая за угол, нарочно обернулся: флорист стоял на пороге лавочки и смотрел ему вслед, смешно вытягивая шею, очень похожий в своем обтерханном пиджачке и брюках гольф на тощего чибиса.

Дмитрий ушел с чувством, что задуманное алиби оказалось не очень удачным… Или на воре шапка горит? В том смысле, что, очень может быть, флорист принял его за вора, который задумал ограбить его убогую цветочную, да уловку придумал весьма неудачную? А, ладно, за кого угодно пусть принимает, только не за русского офицера, задумавшего стать перебежчиком.

С тех пор Дмитрий на рю Дебюсси ни ногой не ступал, дома о прогулке в той стороне словом не обмолвился. Тогда что ж получается? Лидии неоткуда было о ней знать! Но она знала… Или впрямь прозрела своим талантом, в который Дмитрий не верил?

С другой стороны, может быть, Таня проговорилась матери, что муж раза два бывал на собраниях младороссов?

Сначала Дмитрий думал, что у них просто сборища и треп «под лозунгом русского борща», но, оказалось, нет. Странная это была партия – первая, которая родилась в эмиграции и, как выражался глава ее Александр Казем-Бек, первая повернулась «лицом к России». Лицом, а не задом, как стояла вся эмиграция, считавшая, что с ней из России ушла соль земли и что «там» просто ничего уже нет. Разумеется, младороссам в офицерском союзе сильно мыли кости, мол, дурость у них, мода, ерунда, однако нельзя отрицать, что они монархисты, глубоко преданные идее единой, великой России. Дмитрий своими ушами слышал, как сам Миллер однажды сказал: «Да, да, думаю, даже уверен, что будет момент, когда по Москве проскачет белый конь, и вот если мы, неважно кто – РОВС, младороссы, монархисты, кто-то еще, – успеем в тот момент посадить на него русского царя, то и будет в России снова царь. Но это будет одно мгновенье, и если мы пропустим его, тогда – конец навсегда!»

Фраза стала как бы индульгенцией для всех, кто пытался найти родственные души среди младороссов, и поэтому тем, кто туда хаживал, никакой суд офицерской чести или обвинения в предательстве не грозили. Ну, фырканье раздавалось, так то ж ерунда, подумаешь, фырканье…

Но штаб-квартира младороссов находилась отнюдь не на рю Дебюсси! А Лидия Николаевна сказала… Точность ее слов поразила Дмитрия.

Разумеется, воротясь домой с собрания, он не преминул спросить у тещи, был ли у нее «в салоне» – Лидия Николаевна предпочитала светскую терминологию – человек по имени Шадькович, хорошо одетый альбинос. Теща передернула худыми плечами (с возрастом – ей недавно исполнилось пятьдесят семь – она отнюдь не раздалась, как следовало бы почтенной матроне, а, напротив, очень похудела… с другой стороны, в Париже теперь все дамы знай худели, точно с цепи сорвались: одни – голодая от недостаточности средств, другие – голодая от их переизбытка и следуя моде) и презрительно выразилась в том смысле, что она-де не ажан какой-нибудь, не полицейский, чтобы спрашивать удостоверение личности у подозрительных незнакомцев. Тем паче что белобрысый господин в добротном костюме ей ничуть не показался подозрительным. Душа у него была не на месте, и крепко озабочен он оказался будущим. Ну, Лидия и попыталась его относительно этого будущего просветить, как насчет ближайшего, так и насчет дальнего, а уж сбылись предсказания или нет, она даже думать не станет, потому что доподлинно знает: сбылись!