По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

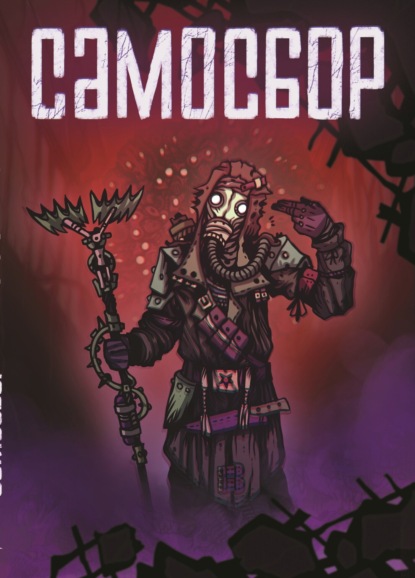

Самосбор

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

«Вот если б на полчаса раньше – аккурат бы попали, могли бы даже до двери не добежать». Света должна была вернуться за полчаса до меня. Может, переждала у соседей?.. Начинаю колотить во все гермы в коридоре, крича: «Света! Светлана Одинцова! Фантазерка, выходи!». Я задыхаюсь, сдираю кулаки о сталь гермодверей, в кровь кусаю губы и не замечаю слез. Света через декаду должна была уйти в декрет…

…Потом помню ликвидатора Ефимова, рычащего мне на ухо семиэтажным матом, стальную хватку его протеза, едва не сломавшую мне плечо; помню, как волочатся по коридору мои ноги, врезается в глаз тяжелый кулак его целой руки, как стремительно распухает скула и хлопает гермодверь. Моя гермодверь. Больше не наша.

Слезы не хотят вытекать из заплывшего глаза, я скребу ногтями пол, подползая к колченогому столику. Словно со стороны слышу надрывное завывание, когда вижу накрытый на двоих ужин. Швыряю с него на пол миски, кружки – чайный гриб выплескивается на плешивый ковер. Хватаю бутыль со спиртом и хлебаю из горла – глотку прожигает, словно огнесмесью, язык дерет, как штык-ножом. Так мне и надо. Снова кричу в потолок, не понимая, где я и зачем, снова заливаю этот крик глотком жгучего пойла и пытаюсь отдышаться.

Мою жену забрал Самосбор. Жену и ребенка.

Впереди лишь беспросветный мрак одинокого существования. Работать на клятое благо Партии, жрать пищебрикеты и мох и каждый цикл перед сном слышать…

– …Кто стучится в гермодверь,

Валенками шоркая?

Хочешь верь, а хошь проверь —

Мамка твоя мертвая!

С ревом кидаю табуретку в стену. Хоть бы они заткнулись, хоть бы поняли! Неужели у них нет ничего человеческого? Неужели осталось только едкое зубоскальство, чернушные шутки и пьяный угар?! Неужели у них нет больше способа справляться с этой гнетущей тоской?

А у меня?..

Я валюсь на спину и, запрокинув бутылку, вливаю в себя еще пару глотков. Голова кружится, отчаянно тошнит. Кое-как переворачиваюсь и блюю под себя, уперевшись лбом в ковер, пытаюсь встать хотя бы на четвереньки.

– …А сирена все орет,

Нам работать не дает,

Мы ее не слышим —

Черной слизью дрищем!

Отплевываюсь едкой кислой слюной, кое-как поднимаюсь и бреду к герме, держась за стену. В глазах плывет, ноги подкашиваются. Поворачиваю вентиль, меня напутствует бессмертное:

– Папа – плесень, мама – слизь!

Ликвидатор – в рот е. сь!

Делаю пару шагов, врезаюсь в герму Лазукиных. Барабаню что есть сил содранными распухшими костяшками. Уже почти не больно. Музыка стихает. Вентиль поворачивается, открывает Толик – старший из братьев. Стриженный наголо детина, с бородкой клинышком, чуть старше меня. Смотрит осоловело, но четче, чем я.

– Чем обязаны?

– Замолкните к жиже-матери, – вваливаюсь в ячейку, где несет махрой, спиртом и чем-то сладким. Кумар стоит – хоть топор вешай. – Я ж-жену п-потерял. А вы тут со своими…

Спотыкаюсь о собственную ногу, падаю на кровать, где сидит Костя и какая-то девица. Костя меня придерживает одной рукой, другой сворачивая папироску. Девица брезгливо отодвигается.

– Кури говняк, дядя! Остынь! – задорно вскрикивает тощий парнишка напротив.

По пояс голый, с рыжим ирокезом, на плече тату – спираль. Под бетоноворотчика косит. На коленях гармошка, на которой он своим мудацким куплетикам аккомпанирует. Младший из Лазутчиков, Рома. Даже учблок не закончил. Я щас твою гармошку, гнида…

– А вы в курсе, – ехидно спрашивает он, – что если поменять местами буквы в слове «Самосбор», то получ…

– Я те щ-щас такой Обосрамс устрою, ч-что говняк из ушей посыпл-тся.

Я не узнаю своего голоса, не осознаю, что пытаюсь залепить шкету по морде. Над этой шуткой еще мой дед смеялся, но никогда она еще не казалась мне настолько несмешной. Разбитые об двери пальцы не желают сжиматься в кулак, координация подводит, и меня на полдороге пинком под ребра сшибает Толик.

Я падаю на пол, как мешок с дерьмом, и пытаюсь вдохнуть. Толик хватает меня за шиворот и дергает. Рубашка с треском рвется. Я вяло взмахиваю руками. Словно сквозь вату слышу хохот и улюлюкание, которые внезапно обрубает другой звук.

Сирена.

– Что за хрень?! – вопит Ромка. – Дважды за цикл? Такого не бывает!

– Бывает и трижды, – сухо бросает Костя, заворачивая вентиль гермодвери. – Мелкий ты, не помнишь, как плющило перед тем, как мамку с батей забрали.

– А этого куда? – бурчит шкет. – Выкинь его нахер в коридор, пускай за женкой чешет. Ай!

Последнее, что я вижу – как Толик закатывает Роме хлесткую оплеуху, от которой тот роняет жалобно пискнувшую гармонь. Последнее, что слышу – голос Светы, зовущий меня из коридора. Пытаюсь ползти, но спустя миг проваливаюсь в беспамятство.

* * *

Потом я узнал, что мою герму заварили – она так и осталась открытой, и Самосбор захлестнул мою жилячейку. Я лишился всех запасов концентрата на черный цикл, сменной одежды и жилья. Но в ту минуту это было неведомо болезненному полуживому телу в соседней ячейке.

Потом мне рассказали, что я несколько раз просыпался и полз к герме, но Костя вовремя перехватывал меня у вентиля.

Проснулся я связанный по рукам и ногам, башка разламывалась, горло сушило как бетон знает что. Парни налили мне чайного гриба и дали пару таблеток анальгина. Так и помирились.

С тех пор я живу у Лазутчиков. Сперва было невыносимо. Светы не было. По вечерам было невозможно засыпать одному на угловатой раскладушке среди вони, гогота и звона кружек. Постоянно накурено, по вечерам пьянки с какими-то чудаками и панками, скабрезные анекдоты, песенки и гогот. Но, оказывается, привыкаешь. Можно заснуть и под смех, и под песни, и под скрип соседней койки, и даже мордой в стол, когда Ромка ставит на тебя рюмки и стряхивает пепел.

К концу третьей декады я сочинил свою первую частушку.

Когда в душе не осталось ничего и надежды нет, выжить можно лишь смеясь. Сперва мне не удалось погрузиться в их мир, но спустя несколько декад боль притупилась, и я обнаружил, что все еще умею улыбаться. Висельный юмор Лазукиных был лучшим средством загасить черное отчаяние в душе. Более эффективным, чем этанол и говняк. Хотя этими способами они тоже не брезговали.

Лазутчики полностью заслужили свое прозвище, и дело не только в созвучной фамилии. Они не работали, но жили – дай бетон каждому. У них была даже возможность прокормить лишний рот в виде убитого горем ученого. И человечности им на это тоже хватило, надо признать.

Больше всего мы подружились с Костей, он был самым миролюбивым из братьев. Не задирал всех подряд, как Ромка, не распускал руки, как Толик. Зато бренчал на старой дребезжащей гитаре и вечерами рассказывал истории о затопленных слизью блоках, поросших борщевиком этажах, тоннелях бетоноедов, заброшенных заводах и кладовых со жратвой. От поисковой братии он узнавал злачные места и новые легенды. Иногда сам сочинял баллады. По его рассказам можно было радиоспектакли записывать: «Поисковик и загадка Изии», «Сказ о мальчике, оседлавшем бетоноеда», «Хозяйка консервной горы».

А вот Толику, конечно, палец в рот не клади. Характер, деловая хватка, изрядная доля хладнокровия. Уж если ему что-то надо, так он этого добьется. Он, не выходя из блока, делает почти столько же добра, сколько и братец-поисковик. Разводит улиток под ванной, выращивает махру, собирает мох, гонит самогон из грибов и сладобрикетов. Да, его капиталистические замашки в народе осуждают, но улиток по праздникам всем хочется кушать.

И Ромка тоже оказался не такой дурак. Ему цены нет – никто не умеет так ловко ловить крыс. И еды приносит немало – не знаю, где он говняк берет, но барыжит им успешно. Ему бы только самому эту дрянь бросить, да еще бетоноворотскую дурь из головы выбить. А то он и братьям, и мне подарил амулетики – скрученная спиралью проволока на шнурке. Чепуха, но если что подумают? Ведь и перемолоть могут к жиже-матери. Я свой амулетик от греха засунул в задний карман брюк. Да так и забыл.

Однажды вечером я спросил Костю за рюмкой:

– У вас же жрачки хватает на десятерых! А вы пьете, проедаете все! И толкаетесь на трех с половиной кроватях, хотя давно можете разъехаться по разным ячейкам и жить каждый своей жизнью!

Костя выпил, закусил вареной улиткой и удивленно спросил:

– А зачем?

Больше я эту тему не поднимал.

Перемены в моей жизни не сказались на часах в НИИ. Во-первых, кому какое дело до личных трагедий, когда превыше всего клятые идеалы Партии; во-вторых, для меня работа стала способом забить голову и приглушить мрачные мысли. Так что и я вносил свою лепту в жизнь «общины» как умел. И зарабатывать пищебрикеты продолжал, и мох собирал, и чинил кое-чего по мелочи. По вечерам рассказывал о проекте НИИГРАВа, над которым работал с профессором. В последнее время я круглыми циклами пропадал на Ускорителе, перебирал все виды слизи, чтобы его запустить. Успех был все ближе, одержимость Вихрова передавалась и мне.

Особенно же я слетел с катушек после одного разговора.

* * *

Мы сидим у него в кабинете, пьем кипяток (чай должны прислать через пару циклов), и разговор заходит об аномальной геометрии Хруща.

…Потом помню ликвидатора Ефимова, рычащего мне на ухо семиэтажным матом, стальную хватку его протеза, едва не сломавшую мне плечо; помню, как волочатся по коридору мои ноги, врезается в глаз тяжелый кулак его целой руки, как стремительно распухает скула и хлопает гермодверь. Моя гермодверь. Больше не наша.

Слезы не хотят вытекать из заплывшего глаза, я скребу ногтями пол, подползая к колченогому столику. Словно со стороны слышу надрывное завывание, когда вижу накрытый на двоих ужин. Швыряю с него на пол миски, кружки – чайный гриб выплескивается на плешивый ковер. Хватаю бутыль со спиртом и хлебаю из горла – глотку прожигает, словно огнесмесью, язык дерет, как штык-ножом. Так мне и надо. Снова кричу в потолок, не понимая, где я и зачем, снова заливаю этот крик глотком жгучего пойла и пытаюсь отдышаться.

Мою жену забрал Самосбор. Жену и ребенка.

Впереди лишь беспросветный мрак одинокого существования. Работать на клятое благо Партии, жрать пищебрикеты и мох и каждый цикл перед сном слышать…

– …Кто стучится в гермодверь,

Валенками шоркая?

Хочешь верь, а хошь проверь —

Мамка твоя мертвая!

С ревом кидаю табуретку в стену. Хоть бы они заткнулись, хоть бы поняли! Неужели у них нет ничего человеческого? Неужели осталось только едкое зубоскальство, чернушные шутки и пьяный угар?! Неужели у них нет больше способа справляться с этой гнетущей тоской?

А у меня?..

Я валюсь на спину и, запрокинув бутылку, вливаю в себя еще пару глотков. Голова кружится, отчаянно тошнит. Кое-как переворачиваюсь и блюю под себя, уперевшись лбом в ковер, пытаюсь встать хотя бы на четвереньки.

– …А сирена все орет,

Нам работать не дает,

Мы ее не слышим —

Черной слизью дрищем!

Отплевываюсь едкой кислой слюной, кое-как поднимаюсь и бреду к герме, держась за стену. В глазах плывет, ноги подкашиваются. Поворачиваю вентиль, меня напутствует бессмертное:

– Папа – плесень, мама – слизь!

Ликвидатор – в рот е. сь!

Делаю пару шагов, врезаюсь в герму Лазукиных. Барабаню что есть сил содранными распухшими костяшками. Уже почти не больно. Музыка стихает. Вентиль поворачивается, открывает Толик – старший из братьев. Стриженный наголо детина, с бородкой клинышком, чуть старше меня. Смотрит осоловело, но четче, чем я.

– Чем обязаны?

– Замолкните к жиже-матери, – вваливаюсь в ячейку, где несет махрой, спиртом и чем-то сладким. Кумар стоит – хоть топор вешай. – Я ж-жену п-потерял. А вы тут со своими…

Спотыкаюсь о собственную ногу, падаю на кровать, где сидит Костя и какая-то девица. Костя меня придерживает одной рукой, другой сворачивая папироску. Девица брезгливо отодвигается.

– Кури говняк, дядя! Остынь! – задорно вскрикивает тощий парнишка напротив.

По пояс голый, с рыжим ирокезом, на плече тату – спираль. Под бетоноворотчика косит. На коленях гармошка, на которой он своим мудацким куплетикам аккомпанирует. Младший из Лазутчиков, Рома. Даже учблок не закончил. Я щас твою гармошку, гнида…

– А вы в курсе, – ехидно спрашивает он, – что если поменять местами буквы в слове «Самосбор», то получ…

– Я те щ-щас такой Обосрамс устрою, ч-что говняк из ушей посыпл-тся.

Я не узнаю своего голоса, не осознаю, что пытаюсь залепить шкету по морде. Над этой шуткой еще мой дед смеялся, но никогда она еще не казалась мне настолько несмешной. Разбитые об двери пальцы не желают сжиматься в кулак, координация подводит, и меня на полдороге пинком под ребра сшибает Толик.

Я падаю на пол, как мешок с дерьмом, и пытаюсь вдохнуть. Толик хватает меня за шиворот и дергает. Рубашка с треском рвется. Я вяло взмахиваю руками. Словно сквозь вату слышу хохот и улюлюкание, которые внезапно обрубает другой звук.

Сирена.

– Что за хрень?! – вопит Ромка. – Дважды за цикл? Такого не бывает!

– Бывает и трижды, – сухо бросает Костя, заворачивая вентиль гермодвери. – Мелкий ты, не помнишь, как плющило перед тем, как мамку с батей забрали.

– А этого куда? – бурчит шкет. – Выкинь его нахер в коридор, пускай за женкой чешет. Ай!

Последнее, что я вижу – как Толик закатывает Роме хлесткую оплеуху, от которой тот роняет жалобно пискнувшую гармонь. Последнее, что слышу – голос Светы, зовущий меня из коридора. Пытаюсь ползти, но спустя миг проваливаюсь в беспамятство.

* * *

Потом я узнал, что мою герму заварили – она так и осталась открытой, и Самосбор захлестнул мою жилячейку. Я лишился всех запасов концентрата на черный цикл, сменной одежды и жилья. Но в ту минуту это было неведомо болезненному полуживому телу в соседней ячейке.

Потом мне рассказали, что я несколько раз просыпался и полз к герме, но Костя вовремя перехватывал меня у вентиля.

Проснулся я связанный по рукам и ногам, башка разламывалась, горло сушило как бетон знает что. Парни налили мне чайного гриба и дали пару таблеток анальгина. Так и помирились.

С тех пор я живу у Лазутчиков. Сперва было невыносимо. Светы не было. По вечерам было невозможно засыпать одному на угловатой раскладушке среди вони, гогота и звона кружек. Постоянно накурено, по вечерам пьянки с какими-то чудаками и панками, скабрезные анекдоты, песенки и гогот. Но, оказывается, привыкаешь. Можно заснуть и под смех, и под песни, и под скрип соседней койки, и даже мордой в стол, когда Ромка ставит на тебя рюмки и стряхивает пепел.

К концу третьей декады я сочинил свою первую частушку.

Когда в душе не осталось ничего и надежды нет, выжить можно лишь смеясь. Сперва мне не удалось погрузиться в их мир, но спустя несколько декад боль притупилась, и я обнаружил, что все еще умею улыбаться. Висельный юмор Лазукиных был лучшим средством загасить черное отчаяние в душе. Более эффективным, чем этанол и говняк. Хотя этими способами они тоже не брезговали.

Лазутчики полностью заслужили свое прозвище, и дело не только в созвучной фамилии. Они не работали, но жили – дай бетон каждому. У них была даже возможность прокормить лишний рот в виде убитого горем ученого. И человечности им на это тоже хватило, надо признать.

Больше всего мы подружились с Костей, он был самым миролюбивым из братьев. Не задирал всех подряд, как Ромка, не распускал руки, как Толик. Зато бренчал на старой дребезжащей гитаре и вечерами рассказывал истории о затопленных слизью блоках, поросших борщевиком этажах, тоннелях бетоноедов, заброшенных заводах и кладовых со жратвой. От поисковой братии он узнавал злачные места и новые легенды. Иногда сам сочинял баллады. По его рассказам можно было радиоспектакли записывать: «Поисковик и загадка Изии», «Сказ о мальчике, оседлавшем бетоноеда», «Хозяйка консервной горы».

А вот Толику, конечно, палец в рот не клади. Характер, деловая хватка, изрядная доля хладнокровия. Уж если ему что-то надо, так он этого добьется. Он, не выходя из блока, делает почти столько же добра, сколько и братец-поисковик. Разводит улиток под ванной, выращивает махру, собирает мох, гонит самогон из грибов и сладобрикетов. Да, его капиталистические замашки в народе осуждают, но улиток по праздникам всем хочется кушать.

И Ромка тоже оказался не такой дурак. Ему цены нет – никто не умеет так ловко ловить крыс. И еды приносит немало – не знаю, где он говняк берет, но барыжит им успешно. Ему бы только самому эту дрянь бросить, да еще бетоноворотскую дурь из головы выбить. А то он и братьям, и мне подарил амулетики – скрученная спиралью проволока на шнурке. Чепуха, но если что подумают? Ведь и перемолоть могут к жиже-матери. Я свой амулетик от греха засунул в задний карман брюк. Да так и забыл.

Однажды вечером я спросил Костю за рюмкой:

– У вас же жрачки хватает на десятерых! А вы пьете, проедаете все! И толкаетесь на трех с половиной кроватях, хотя давно можете разъехаться по разным ячейкам и жить каждый своей жизнью!

Костя выпил, закусил вареной улиткой и удивленно спросил:

– А зачем?

Больше я эту тему не поднимал.

Перемены в моей жизни не сказались на часах в НИИ. Во-первых, кому какое дело до личных трагедий, когда превыше всего клятые идеалы Партии; во-вторых, для меня работа стала способом забить голову и приглушить мрачные мысли. Так что и я вносил свою лепту в жизнь «общины» как умел. И зарабатывать пищебрикеты продолжал, и мох собирал, и чинил кое-чего по мелочи. По вечерам рассказывал о проекте НИИГРАВа, над которым работал с профессором. В последнее время я круглыми циклами пропадал на Ускорителе, перебирал все виды слизи, чтобы его запустить. Успех был все ближе, одержимость Вихрова передавалась и мне.

Особенно же я слетел с катушек после одного разговора.

* * *

Мы сидим у него в кабинете, пьем кипяток (чай должны прислать через пару циклов), и разговор заходит об аномальной геометрии Хруща.