По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

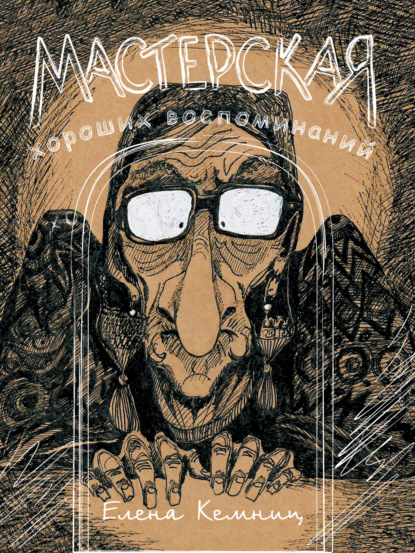

Мастерская хороших воспоминаний

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

На прощание скажу, что болела я скарлатиной ещё раз (да, да!), снова в тяжёлой форме, и снова ничего не произошло. Ни тогда, ни потом, как и в прошлый раз. Видно, у Создателя на меня другие планы.

Куличи

В Баку весна – это буйство свежей листвы, цветение, ветра, гонимые облака, мегатонны солнечного света и пенный бушующий Каспий. Старый город (его так хорошо показали в фильме «Бриллиантовая рука»), бульвар и бакинские дворы – вот портрет моей родины. В одном из таких дворов и жила я, с бабушкой и дедушкой. Старая гвардия. Порядочные люди. Оба коммунисты и фронтовики. Соседи и друзья их, старики, как мне тогда казалось… А им, многим, и шестидесяти тогда не было! Какие же они старики? Двор – малый СССР. Мой дед – украинец (правда, по некоторым причинам из семейных преданий он знал, что он наполовину поляк), дружил с Велвелом Юдовичем Абрамсоном, а моя бабуля дружила с его супругой Златой Соломоновной, ну, а я – с их внуками, Илюхой, Димкой, Женькой и сестрицей Галей (г – на украинский манер). И вообще, бакинец – это была национальность, а Баку, в нашем представлении, был столицей мира.

Вот в этой компании маленьких бакинцев мы и гуляли в апрельский день. Случайно мы заметили новенькую девочку, лет семи-восьми, одетую не так, как одевались мы. Значит, не бакинка. В очках! Значит, умная. Она подошла познакомиться, а в руках у неё были очень странные яички. РАЗНОЦВЕТНЫЕ. Мы собираемся вокруг неё в кружок и оторопело выясняем, что же это за птица такая снесла эти чудо-яички? Страус? Попугай? Павлин? И девочка принялась степенно нам объяснять, что в славном городе Воскресенске, откуда она к нам приехала, сейчас Пасха, а на Пасху красят варёные куриные яйца и пекут куличи. Привезла её сюда бабулечка. Она покрасила яйца и испекла куличи, которые девочка позже вынесет во двор и нас угостит. Мы были очень удивлены. Нам было трудно поверить, что существует город с таким странным названием – ВОСКРЕСЕНСК. Там что, все люди всегда отдыхают?! А она ещё сказала, что в этом городе существует спортивная команда «Химик». Спорт мы уважали, а город нашли на карте, которую вынес Илюша.

В голове лично у меня сложилась причудливая картина… Где-то на просторах нашей Родины есть город Воскресенск, где празднуют некое действо, именуемое «Пасха», там все отдыхают (Воскресенск же), там есть ещё спортивная команда «Химик», значит (!!!), яйца в различные цвета красят они. Дети эти яйца едят, куличом заедают и… вот как-то так жизнь и идёт.

Позже девочка, которую звали Влада, принесла кулич. Мы ели в молчании, ибо было вкусно очень.

Прошла весна, прошло лето, наступила осень. Шёл сентябрь. И тут моя память извлекла слово – кулич! Рот сразу наполнился вкусом ТОГО кулича. Пришла я к своей бабушке, марксистке-атеистке и вообще офицеру в отставке, Раисе Григорьевне, и говорю ей:

– Бабушка, я хочу кулич!

Ела я очень плохо, а тут прошу кулич. Моё желание было горячо поддержано бабушкой. Однако рецепта бабушка не знала. Она могла бы обратиться к моей второй бабушке, Евгении Ивановне, которая наверняка знала рецепт (благо жили мои бабушки в соседних дворах), но тогда появлялся риск, что оба славных королевства узнают о том, что непримиримая коммунистка готовит КУЛИЧ, и этот факт может стать козырем в руках врагинь каких-нибудь, в разборках соседских, которые иногда случались. Этого допустить было никак нельзя! Значит, остаётся только один способ: и куличом меня накормить, и в тайне всё сохранить. Бабушка обратилась к подруге своей боевой Злате Соломоновне Абрамсон! Злата Соломоновна знала и умела всё. Почему я так говорю? Да потому, что не каждая женщина способна в блокадном Ленинграде выкормить двоих детей. Злата смогла!

В обширном кармане фартука Златы Соломоновны, разумеется, тайно, был доставлен на нашу кухню рецепт. В авоське, в одинаковых, равнодушных серых кульках вторым рейсом были доставлены недостающие, но необходимые продукты. Следующим эшелоном подтянулся муж Златы Соломоновны и принёс яйца с мешочком луковой шелухи. Мол, делать так делать.

К вечеру, в персидских сумерках, на кухне моей бабушки трое старых друзей, отставной генерал (дед Абрамсон), лейтенант (моя бабушка) и отважная домохозяйка (Злата Соломоновна) – состряпали кулич и покрасили яйца. Мой дед Дима стоял на стрёме, если кто вдруг незвано явится на запах. Ему было приказано нейтрализовать неприятеля. Он полковник, и приказ генерала для него был закон!

Всё было готово, и старики-разбойники посадили меня за стол. И я отведала яств! А Велвел Юдович, в миру Владимир Юрьевич, сказал под всеобщий смех: «С Песачком[2 - Автор добавляет уменьшительно-ласкательный суффикс к слову «Песах». Песах (Еврейская Пасха) – праздник, который отмечается еврейским народом в честь Исхода евреев из египетского рабства, отмечается весной согласно лунному календарю.] тебя, деточка».

На дворе стояла осень, как я упомянула раньше, так что кулич старики-разбойники испекли на Рош ха-Шана[3 - Рош ха-Шана – дословно, в переводе с иврита, «Голова года» – название Еврейского Нового года, отмечается осенью согласно лунному календарю.]. Но тогда я этого не знала.

Малая родина, Мукачев

До свиданья, Баку…

И поехали мы на Украину. Папа военный. Приказ пришёл, и мы оказались сначала в Яворове, а потом и в Мукачеве. Ну, что я вам скажу: «Це вже Европа!» Там уже: «Прошу, пани». Дома у меня часто звучал украинский язык. Дедушка по материнской линии из-под Чернигова, а бабушка с Кубани. И всё поменялось. Там, в Мукачеве, я в школу пошла. Разноплеменный край. Молодые папа и мама. Туда я приехала уже умея дружить и любить людей. Там пригодилась любовь к музыке и пению. Повезло поучиться в музыкальной школе. Всё просто и безыскусно было в быту, в жизни. Всё было важно, необыкновенно, ярко. Карпаты, речка Латарица – забыть невозможно. Я «богачка»! Тогда я уже вовсю делала вклады в банк своей памяти. Сейчас любой эпизод той самой памяти могу снять со счёта.

Следующий рассказ, как и несколько других повествований в этой книге, ведётся от мужского лица. Мне хотелось создать необходимую атмосферу, прочувствованную мной с разных сторон. И я воспользовалась многогранными доступными возможностями, присущими художественной литературе, где, как известно, есть своя доля правды и вымысла…

Матриархат

Матриархат сейчас – явление не всегда очевидное, но хоть оно и неявное, и негласно существующее, но все же имеющее место быть. В мире природы есть такое явление, как ароморфоз. Что-то, какой-то признак, появляется впервые, и он прогрессивен, он способствует выживанию и укреплению вида. Так вот – это проявляется впервые у особи «мужеского полу», но сохраняется и передается исключительно самочками. В жизни это ещё происходит потому, что войны, революции, репрессии регулярно сокращали численность мужчин в нашей стране и в мире. Их роли, по необходимости, брали на себя женщины и прекрасно справлялись, зачастую превосходя своих предшественников-мужчин, и моя семья не исключение. Конечно, хочется начать с бабушек, но это будет неправильно. Они были необыкновенны, но между нами было кровное родство, и в семье кланового типа (эдакое семейство сурикатов, или «Клан Сопрано») всё всегда начинается с бабушек и дедушек или даже прабабушек и прадедушек. Их славят, и это нормально, и только. Но случаются знаменательные встречи с неродными, чужими женщинами, встречи, которые закладывают аромор-фозы тебе в душу, а не в геном, и они, подаренные этими щедрыми и чужими женщинами, остаются в твоей жизни, чтобы в нужный момент прийти на помощь, а потом прорасти в прекрасные поступки и перспективные дела.

Я точно помню, что мою первую учительницу по музыке (так называл я репетитора по игре на фортепиано) звали Маргарита Сергеевна. Малюсенькая носатая старушка с крупной родинкой на щеке и всклокоченными волосами, в стиле комсомолки 20-х годов. На своем большом носу она носила очки в роговой оправе, одевалась просто и скромно. Она была тонконогая, и у нее всегда были перекрученные чулки. Никогда не расставалась она с большой кожаной сумкой с застежками-шариками, как у Шапокляк. Позднее я узнал, что они называются – «поцелуй». Из этой сумки всегда торчали нотные тетради. Ходила она легкой девичьей походкой и в силу тщедушности производила впечатление идущей лишь слегка «касаясь» земли. Позднее я узнал, что за этой интеллигентной женщиной, которая оказалась в Закарпатье, женщиной, покинувшей родной Ленинград и нанятой в репетиторы к случайному ребенку, стоит история удивительной питерской семьи, прошедшей через все испытания тех времен. Она была первой женщиной, которая заговорила со мной не только о занятиях или послушании, она заговорила со мной, как со взрослым человеком, о жизни и проблемах творчества, хотя всем широко известно, что с детьми о таких вещах не говорят или, если и говорят, то не во всех семействах. Она заговорила со мной без поправки на возраст, со всей возможной серьёзностью, уважением и вежливостью. Это было необыкновенно приятно. Она рассказала мне о годах учебы в гимназии. О… Я к тому времени знал, что гимназия – это школа для детей, которая существовала до революции, где девочки учились отдельно от мальчиков. Это было очень давно… Она была как волшебница. В моем воображении девочка-гимназистка, малюсенькая, кудрявая, в форменном платье и фартуке прискакала ко мне на одной ножке и предложила вместе позаниматься музыкой. И не нудными гаммами-этюдами. Она предложила мне напеть ей песни или мелодии, которые мне нравятся, а она подберёт их и поможет разучить. И вот с этой старенькой гимназисткой, с этой маленькой интеллигентной дамой я очень быстро заиграл музыку из кинофильма «Земля Санникова». Мы выучили правила поведения, манеры, надлежащие к исполнению в приличном обществе, мы обсудили много проблем из мира литературных героев, поговорили о значимости воображения, как в музыке, так и в любом другом виде творчества… Позднее я сдал («блестяще» сдал) экзамены в музыкальную школу, был принята в класс Адели Пантелеевны – Гимгемы Бастиндовны. Началась учёба, а музыка кончилась…

Маргарита Сергеевна уехала в Питер, а я инкапсулировал в себе и надолго спрятал до срока воспоминания старенькой девочки-гимназистки: о воображении, творчестве, а также ассоциациях, их значении в искусстве, о манерах, кои надлежит исполнять в приличном обществе, о ненасилии в обучении и далеком неизвестном мире семей из Петербурга и Москвы, сохранивших атмосферу утонченного быта и «вкусной» жизни на фоне «буржуазной» эстетики начала 20-го века. Старенькая, маленькая гимназистка вложила мне, в детскую душу, недетские мысли о воспитании без насилия, о мире родителей и детей без унижения, о творчестве без границ, о том, что необразованность – зло, гуманизм – прекрасно, а патриотизм – правильно, что можно, как говорил поэт, «быть дельным человеком и думать о красе ногтей», и это не стыдно, что есть такая штука, как благоглупость, и её надо уметь распознать. Она объяснила, что истинная гениальность – всегда добродетельна, а слово благородный имеет два значения. Для блага рождённый, или во благе рождённый. Что тот, кто кричит на тебя, – слаб. Она объяснила мне, что всё в жизни требует усилий, а маленького человечка надо всему учить, ВСЕМУ. Что есть сострадание и сочувствие, оно может быть активным и пассивным (без скидки на возраст объясняла), а плакать не стыдно – это не проявление слабости. И ещё… Что бояться – не стыдно. Стыдно страх не преодолеть. Объяснила, как говорят иногда, на пальцах, что всегда и везде надо оставаться собой. И… Я понял, что она объясняла мне. Как быть человеком будущего. Это был ароморфоз, который мне передала женщина, чтобы я, маленький мужчина, не забыл, сохранил и передал. Это был мой ароморфоз, мой новый стигмат. Она уехала, или, скорее, ушла от меня своей лёгкой летящей походкой девочки-гимназистки, прошедшей с семьёй своей все лихолетья эпохи и не растерявшей любви к жизни и людям. Позднее я понял, что она научила меня видеть людей этой благородной породы по неуловимым стигматам взглядов и движений. Людей – предвестников перемен в моей жизни. Носителей ароморфозов. Все они были женщины. С тех пор я очень люблю женщин. Матриархата не боятся сильные мужчины. Иначе зачем ароморфозы, если их будет некому сохранять!?

Куклёнок

Никогда нельзя говорить, что кому-то повезло с эпохой, а кому-то нет. Во все времена были свои герои и антигерои. Просто иногда бывало так, что ориентиром для поколения становился человек, сила духа или сила интеллекта, а может, и физические возможности которого выводили вперёд за ним и всё человечество. Глядя на дела и поступки этих людей, мальчишки и девчонки шли за ними в профессию, в спорт, в службу и созидали жизнь. Они же придумывали песни, которые уже тридцать лет поют люди. И какие люди! Люди умели мечтать и вершить. На концерте бардовской песни и сейчас можно видеть множество светлых и чистых помыслами и душой людей.

Эпоха строила, прокладывала, осваивала, отправляла в полёт, делала открытия. Потом пришла другая эпоха. И вдруг учёный с мировым именем и бард А. Городницкий воскликнул, увидев деструктивность происходящих перемен новой эпохи, что бросает вызов композиторам и поэтам-песенникам теперешней поры. Его песни и песни его друзей поют тридцать лет, потому что было о чём! Делались дела, вершились судьбы и воспевались поступки, громадность которых равнялась библейским откровениям и высотам духа и чувств. И он сказал, горя глазами, как пророк:

– Сочините песни такие, чтоб пелись тридцать лет. Чтоб их брали с собою в космос, чтоб их пели матери, дочери и внучки. Чтоб тысячи людей могли сказать, что с ними они тянули ЛЭП и газопроводы в Сибирь, строили тысячи километров железных дорог. Искали нефть и вели геологическую разведку. И… О любви, чтоб без сомнений, чтоб на века! Спойте о своих идеалах, об идеалах и делах вашей эпохи, или замочить бывшего друга, за деньги. Как заработать миллион, как смошенничать и обмануть, как купить яхту или виллу. Но! Напишите так, чтоб с вами эти песни пели миллионы и пели хотя бы лет тридцать, как наши. – Он покинул сцену концертного зала под аплодисменты публики. Он уходил, как последний рыцарь. Он бросил вызов! Его вызов некому было принять. Словом, какая эпоха, такие и песни.

Однако, я не об этом… Я о том, как это бывает в жизни маленького человека…

Была такая песня, где были слова: «Пусть хлещет дождь, окопы заливая. На всей земле сухого места нет…» Когда ты живешь в военном гарнизоне, то вся твоя жизнь крутится вокруг событий полковой жизни и Дома офицеров. Мама молода и прекрасна, а отец – офицер и наследник славы воинов, победивших фашизм, и ты живёшь и тянешься за высотой их поступков и помыслов. Отец почти не бывает дома. Наряды, дежурства в полку и, наконец, серьёзнейшая ответственность за сотню мальчишек. Он сказал мне, когда мне было семь, что матери отдали ему своих сыновей здоровыми, и он должен их вернуть здоровыми и возмужавшими за два года службы назад, матерям. Этим он дал мне понять принцип своего отношения к солдатам. Ему самому тогда было двадцать семь. И ещё… Он служил, а не прислуживал. Он был верен принципу: есть такая профессия – Родину защищать.

Западная граница нашей Родины повидала всякое. В горах и долинах Закарпатья, где тогда служил папа, осень в тот год была долгая и ненастная. Холода, ветра и дожди. Бесконечные стылые дни… Учения и манёвры, выезды на стрельбища и марш-броски оставляли ему мало времени для семьи. И подумала я, что ему будет легче, если я положу в карман его шинели крошечную куколку в одежде, которую я сшила, чтоб куклёнок не замёрз и не промок на полигоне. Карманы у шинели глубокие, а куклёночек крошечный, и завалился он в самый дальний угол кармана так, что большая мужская ладонь до этого уголка и не доберётся. А ночью прибежал посыльный и передал приказ срочно явиться в расположение полка. (Женам всегда было страшно. А вдруг это не учения?) Для нас потянулись будни ожидания. А для него – ратный труд и суровый походный быт.

Сложно представить себе, как можно провести недели осенью под проливными дождями, под ветром, без надёжного обогрева и в залитых дождём траншеях и окопах. Мотопехота – царица полей… Наверное, оголодавшие, чумазые и промокшие пехотинцы не раз пожалели о том, что служат в пехоте, а не в лётных частях, не в бронетанковых или не на подводной лодке. И вот в такой день, который, отяжелев под моросящим серым дождём клонился к холодным пустым сумеркам, сидевшие уже более суток в окопах солдаты и офицеры получили приказ о скором наступлении. О том, что они пойдут в атаку, и это случится на рассвете. Предстояла ночь в темноте, холоде и ожидании. Я не знаю, достанет ли нам воображения, чтоб представить себя в мокрой одежде осенью, на улице? Голодными и уже, мягко говоря, деморализованными из-за этих «романтических» армейских будней. А на рассвете в атаку! Вот мой папа и думал о том, какие слова найти на рассвете, чтобы в едином строю поднять замёрзших, промокших, голодных и проведших бессонную ночь девятнадцатилетних мальчишек в атаку. Ведь это – не кино.

И вот на рассвете, когда окопы ожили тихим и угрюмым движением мокрых и продрогших людей, папа, чтоб хоть немного согреть руки, засунул их в карманы поглубже. В правом кармане он кончиками пальцев нащупал что-то махонькое. Он достал это и, прикрыв полой шинели, «это» осветил фонариком. На руке лежал тёпленько одетый и тоже промокший куклёнок. Папа очень удивился, солдат, который был рядом, спросил, что там с таким изумлением рассматривает лейтенант. Папа повернулся к пареньку, и тот в призрачном свете нарождающегося утра увидел на ладони у лейтенанта куклёночка. Папа разулыбался и сказал, что это ему положила дочка, а он только сейчас нашёл. Солдат тихонько засмеялся, увидев пупсика. Смех в такую пору?! Ребята стали интересоваться, что так насмешило этих двоих? Пупсика передали дальше. И дальше, и дальше. Из рук в руки. Его рассматривали, давали шутливые имена и нарекли дочерью полка. Пупсик вернулся к папе грязненьким и захватанным. Папа сказал, что очень меня любит, а куколку убрал в карман. Настроение у солдат поменялось. Они как-то воспряли и стали не просто солдатами, они стали бойцами. Они готовы были идти в бой за маленькую куколку или маленькую девочку, за всё человечество! Больше не нужны были слова. Бойцы по команде поднялись в атаку и сокрушили условного противника. Их очень забавляло, что где-то в городе дочка ждёт папу с учений с победой, как с самой настоящей войны, и надеется, что масенький пупсик сбережёт его от пуль, от смерти. Папа вернулся с учений. В прихожей висела шинель, стояли сапоги. Я залезла в сапоги ногами и закрылась полами висящей над ними шинели. Я вдыхала запах учений, запах мужества и тяжёлого труда. Папа подошёл и, раздвинув полы шинели, показал мне мою куколку. Вынул из сапог, и мы пошли на кухню. Он, усталый и грязный, ел жареную картошку и рассказывал мне, как проходили учения, и про куколку тоже. В эти минуты я очень завидовала маленькому игрушечному резиновому человечку. Он побывал на войне, ходил в атаку и вернулся с победой! Он вместе с папой Родину защищал.

Снежинка

Давно это было. В советской Украине, в её западной части, в небольшом, но очень красивом чисто европейском городке. Народ готовился к празднованию Нового года. Готовились к нему в домах, школах и храмах. Никому и в голову не приходило, что 25 декабря не будет праздноваться рождение Спасителя. И никому не мешал светский Новый год. Праздновали его украинцы, гуцулы, мадьяры, цыгане, русские, евреи и прочие национальности, населявшие богатый и преуспевающий край – Закарпатье. Над городом возвышался силуэт настоящего замка, а защищали и украшали город убелённые снегом Карпаты. Сами понимаете, что зима в таком городе для ребёнка – это чудо из чудес. Мама моя решила, что её дочурка на школьном новогоднем празднике должна быть самой красивой из снежинок. Тогда, на утреннике такого рода, выбор для массовки был невелик. Мальчики – зайчики, девочки – снежинки. Самые красивые девочки могли быть Снегурочками, Гердами или Красными Шапочками – в зависимости от сценария. Но мне, маминой дочке, всегда казалось, что Баба-яга, Снежная Королева, Кикимора и даже Мышь – обладают большими возможностями, чем Снежинка, и жизнь у них интереснее. Я уж вообще молчу о пиратах, мушкетёрах, Котах в сапогах, Гномах, Космонавтах, Волшебниках. Но выбора у меня не было. Мама развила бурную активность. Где-то и у кого-то был куплен небольшой отрез атласа нежнейшего бледно-голубого цвета. К нему был найден, добыт и куплен отрезик тюля, на «подъюбочник». Необходима была особого рода мишура – блестящая, эластичная, разноцветная и пышная. Ещё нужна была снежинка, которая бы украсила собой головной убор, сделав зауряд-снежинку заметной среди одинаковой массы снежинок, кружащих в хороводе вокруг ёлочки. Такая СНЕЖИНА была найдена и тоже куплена. Колготки тоже были нужны. Не гольфы и не те белые колготки, что носили все девочки на праздник, а тонкие, эластичные, немного прозрачные… Именно такие «достала» мама на барахолке (если кто не знает, что это такое, уточните у старшего поколения) и торжественно принесла домой. На ноги мне планировались белоснежные матерчатые «чешки», обшитые той же самой мишурой. И мама засела за шитьё. Так родилось платье. Вырез лодочкой, отрезное по талии (если только у ребёнка в восемь лет есть талия), юбка-полусолнце с подъюбником! Вырез лодочкой и край подола платья был расшит прекрасной переливающейся всеми цветами мишурой. Мерцающее благородное сияние нежного бледно-голубого атласа подхватывало огоньки мишуры, делая платьице волшебной одеждой снежинки. Папа сделал классическую герцогскую корону из ватмана. Витиевато уклеил её всё той же мишурой, поместив в центре надо лбом крупную породистую перламутровую звездищу с каким-то особенным центральным соцветием разноцветной плёнки. ВСЁ!

В костёле играл орган, пели хористы, возглавляемые регентом, мерцали свечи, а в советской школе – через забор, в спортивном зале – проходил утренник по поводу Нового года! Суть сценария я не помню. Надо полагать, что у Деда Мороза украли внучку – Снегурочку – такие-сякие Кощей и Баба-яга, а добрые Кот в сапогах, Снеговик, дети (Зайчики, Серый волк, единичные Звездочёты, Клоун и многочисленные – СНЕЖИНКИ) должны были её спасти и вернуть безутешному Деду Морозу, потом хоровод и вручение подарков. Мой костюм Снежинки всем был хорош, и его оценили все. Но по-своему. Во-первых, его не поняли, во-вторых, если бы он достался девчушке с темпераментом и внешностью Мальвины – всё бы получилось, а тут… Маленькую Разбойницу одели как принцессу. Вот где горе так горе! Спортивный зал был холодный, я была тощенькой, и голой шее, в вырезе лодочкой, было холодно. Подкладка у платья была жёсткой, а мишура колола шею и ноги в тонких колготках. Причём ноги ещё и в двух местах – на ступнях, где были надеты балеточки, расшитые мишурой, и на бёдрах, от подъюбника из накрахмаленного тюля, и опять-таки МИШУРЫ! Корона сползала на глаза из-за тяжёлой «звезды во лбу», скользя по жиденьким волосёнкам, а колготки, оказавшись маловатыми, сползали безбожно до середины бёдер, мешали движению и тоже, как и платье, совсем не согревали. Балетки, будучи тоненькими, привели к тому, что ноги из разряда замёрзших, перешли в разряд замороженных, и мне уже было всё равно… Спортзал располагался отдельно от школы, был одноэтажным, пол был ледяным, отопление – печным… Словом, с короной на глазах, в колючем тесном платье, колготках, сползших до колен, и ледяными ногами мне хотелось одного – чтоб скорее дали подарки, переодеться, и ДОМОЙ! Позднее, переодевшись и согревшись, в нормальной зимней одежде я шла домой со своим закадычным другом (самым нелепым и косолапым Зайцем в сказочном лесу). Двери в костёле были открыты, оттуда на заснеженное крыльцо лился мерцающий тёплый свет, и были слышны звуки органа. Голоса певчих звучали ощутимо всем телом и имели цвет пламени свечей. Старый костёл обнимали какие-то былинные средневековые дерева, и в их чёрных воздетых к небесам ветвях кружили настоящие снежинки. Мы замерли на припорошенном снегом крыльце костёла и заслушались:

– Да, – сказал мой друг, – не на тот утренник пошли. Надо было сразу сюда идти!

Ещё немного послушав пение и орган, мы побежали домой, а на фотографиях осталась на память худая девочка с ногами породистого жеребёнка в красивом платьице с неновогодним выражением лица и где-то рядом в толпе одноклассников косолапый Заяц. С Новым годом!

Подснежники

Разное отношение может быть к этому празднику. Женский день. А какой не женский? А с теперешней толерантностью и прочими гендерными перегибами чёрт знает до чего договориться можно. Но мне дороги две тетеньки, с которых всё началось. Кларочка и Розочка! Спасибо, девочки! Помню, как сейчас. Училась я в первом классе. И в этот день или накануне должны были мальчики поздравить девочек. Поздравить должны были веточкой мимозы, каждый свою соседку по парте.

Не помню, чтоб в моей семье этому дню уделяли особое внимание. Папа маму любил просто так, и ему не нужен был для выражения чувств конкретный день. А тут… Мимоза. От лучшего друга. А кто такой лучший друг? А это тот, с кем шкодили напополам, по крышам, по гаражам, в лес, на речку, опаздывали домой к сроку, списывали уроки и стояли друг за друга горой. А тут мимоза. Пахучая, жёлтенькая, нежная. И Олег, такой нарядный, румяный и улыбается.

У нас была очень суровая учительница. Мучительница, склонная порой и к физической расправе с инакомыслящим или нерадивым чадом. Сильно не любила она одного медлительного паренька-двоечника. Был у нас такой. Нечёсаный, мешковатый, тихий, улыбчивый низкорослый здоровячок. Двоечник он был, скорее, идейный, чем от лени. Почерк как у гения, речь неразборчивая. Однако глаза были необыкновенной красоты, а ресницы – любая девка позавидует. В одежде был он небрежен, как Че Гевара, и обаятелен, как Бельмондо. Издевалась над ним училка нещадно. Тычки, затрещины, стояния в углу, позоры перед всем классом. И, наконец, самое страшное! Его не приняли в октябрята. Но мы отвлеклись. Праздничный день, всем девочкам уже подарили мимозу, а его соседка по парте – без мимозы. Училка просит отличника подарить букетик несчастной девочке. Он дарит. Начинается урок, и вроде всё идёт своим чередом, однако каждый из нас думает о том, что лучше бы наш бедоносец-двоечник заболел, чем опоздал. Мы ведь знаем, какой разнос ждёт его в случае его появления. Разнос, осмеяние и посрамление. И тут он появляется. (Мы раздевались в классе. Времена были стародавние, былинные. Отопление печное, а парты дубовые.) Стоит наше чудо на пороге… Весь насквозь промокший. Шапка мокрая, пальто мокрое, штаны и ботинки мокрые, из портфеля течёт. Лужа под ним увеличивается, а грымза наша, Гингема Бастиндовна, начала надвигаться на него и кулаки сжимать. Мы застыли в благоговейном ужасе. Училка начинает изощряться в унижающем красноречии. В ход пошли все аргументы и даже объяснения, что теперь из-за его опоздания вся обороноспособность страны рухнет. Постепенно, упиваясь собственной речью, она впадает в экстатическое состояние. Вообще-то становится похожа на бешеного Адика перед юными нацистами, когда он орёт и кликушествует. Потупился наш Серёжа, выронил портфельчик из руки и полез рыться под пальто. И вдруг из мокрого пальто он достаёт подснежники! Много! Тётка замолкает, а он делает шажок к парте, за которой сидит его подружка, и протягивает ей цветы. Она принимает их и нюхает, не сводя глаз со своего героя. Потом он снова лезет под пальто и достаёт ещё. Тётка стоит молча, а он, не поднимая глаз, протягивает ей подснежники: «Это вам. С праздником». Училка берёт, отходит к окну. Букетик в руке, спина прямая как палка. Мы тихо сидим и лишь знаками показываем ему: раздевайся и садись. Он начинает стягивать пальто, стоя в увеличивающейся луже. Падают варежки и шапка. Туда же сползает с шейки шарф. Шлёп, шлёп. Топчется, переступает ногами. И тут мы узрели. Гингема, кажись, плачет! Вдруг она резко разворачивается, оставляет цветы на окне и быстро подходит к нему. Мы застыли, а он зажмурился. Однако она быстро и сноровисто начинает его раздевать. Усадив его за парту, она снимает с себя вязаную кофту и надевает на него, а его босые ноги одевает в свои варежки. Вещи несчастного училка тут же развесила около печки на стуле. Так же молча у печки был устроен его портфель и аккуратно расставлены учебники и тетради с его поплывшими от воды фиолетовыми каракулями.

Что мы думали тогда, глядя на маленького мальчика в большой женской кофте и с варежками на ногах? Девочки думали – он герой! Они завидовали его соседке по парте, белёсой и конопатой Маришке. Мальчики думали – почему не я? С этого момента каждый из них понял. Поступок – это очень важно, это очень по-мужски. И день тут ни при чём. Так что вот такая, блин, мимоза получается. Делайте поступки, принимайте решения, и тогда любая Кларочка или Розочка скажет, что это был её день, и мужчина тоже её. И он – герой!

А то иной раз в метро 8 Марта, смотришь, сидят шесть балбесов подряд, в один ряд, с одинаковыми тюльпанами, и вид у них (не у тюльпанов) не очень…

У меня украли две родины, Москва

Москва. Не хотела я в Москву…

Но папа поступил в военную академию и… прости-прощай, мой дорогой Мукачев. Ехали в поезде. Мама плакала. Папа понимал, что жизнь меняется круто и навсегда.

Частная квартира в Орехово-Борисово[4 - Орехово-Борисово – район на окраине Москвы, ЮАО. На момент событий, описанных в рассказе, малодоступный ввиду не развитой транспортной структуры.]. Мы снимали комнату у хозяев. Железнодорожных работников. Весёлых и пьющих, которых вселили по очереди в новую квартиру, переселив из жутких бараков, в которых они жили в Сокольниках. Вот туда, в новую квартиру они привезли с собой деревенско-коммунальный уклад с клопами и тараканами. Тараканы – мелочь, в Баку чёрный таракан куда больше. А вот с клопами я познакомилась впервые. Наверное, дальше всё как у всех… Школа. Пионерия, комсомол – и да, я в это верила. Друзья, спорт. И самое захватывающее – художественная школа. Поистине педагоги-художники – великие люди. Я была вполне себе молодой здоровой особью, не отягощённой самоанализом, и вдруг! Андрей Рублёв, от Джотто до Тинторетто, передвижники, импрессионисты. А какие диспуты, какие речи крамольные и суждения независимые, какое доверие! История искусств – история мира, людей и красоты. Не будь моей дорогой «художки», и я сомневаюсь, что моя жизнь была бы так расцвечена событиями, встречами и пониманием, что большое многообразие прекрасного, удивительного, спорного должно иметь право на существование, а у человека должна быть свобода выбора.

Рыба

Приехали мы в Москву, потому что отца-военного направили туда для обучения в академии. Жить предложили или в общежитии, тридцать хозяек с чадами и домочадцами, восемь плит на кухне, две раковины, одна ванна со штабелями тазов и тенётами верёвок под потолком и… туалет, а точнее, отхожее место… Спасибо, что раздельный. Здание коридорной системы и довоенной постройки. Да, конечно, потолки четыре метра. Но зачем? Можно подумать, что если в одной комнате живут четыре человека, то такой потолок поможет с размещением вещей и комфортом устройства детской кровати. Ну, разве что коробки у «господ офицеров» стояли под потолок, на шкафах. Да! Ещё вечные сожители любой коммуналки – крысы, тараканы, клопы, мокрицы… Не мог мой отец позволить своей жёнушке, похожей на юную Марину Влади, жить в такой обстановке. В Закарпатье, в славном городе Мукачеве, семья жила в комфортабельной однушке. Ну и, конечно, Мукачев – это Европа, даже в те времена. А тут… Папа нашёл комнату в новостройке, на далёкой окраине Москвы. Борисовские пруды, деревня Борисово, сельские пейзажи, поля-луга. Новостройки, возникшие там, были заселены сплошь пролетариатом. Гегемоном из сокольнических бараков, в которых проживали железнодорожники с чадами и домочадцами. Ранее при разных обстоятельствах судьба забросила их в Москву, но крепкий деревенский, посконно-полотняный дух им изжить не удалось, несмотря на житие в граде столичном. На этот «дух» наслоилась мощная печать псевдопролетарской культуры. Во многом это были люди тяжёлых судеб. Пьющие, тяжко работающие, лупящие детей и жён… Однако чувствовались в них простота и искренность, а ещё умение жертвовать, если надо, и умение отдать последнее. Это теперь я понимаю, что именно такие люди становились бойцами ополчения и шли в окопы под Москвой, что именно эти женщины и дети работали по три смены на оборонных заводах. И это именно те семьи, которые принимали к себе сирот без разбора на происхождение и национальность в лихую военную пору… Вот у таких стариков мы и поселились в комнатушке девять метров с видом на живописнейшие Борисовские пруды. До нас там жили студенты и воевали с клопами, которых привезли хозяева из старых бараков железнодорожников в Сокольниках. То тут, то там на стенах были своеобразные «захоронения» прибитых клопов. С эпитафиями вроде: «Здесь 12.08.1974 безвременно почил Клопий Клопенский. Сын, муж и отец». Хозяева – люди великолепных типажей. Она – дама необыкновенной античной наружности, испытавшей на этой самой наружности все трудности эпохи, женской судьбы и алкоголизма. Представьте Маньку Облигацию, только располневшую, испитую, но с теми же манерами дамы полусвета. Юморила она в стиле Раневской. Хозяйка мыла вагоны в депо. Он – жилистый, испытанный жизнью и тяжёлым физическим трудом дядька с золотыми руками ваятеля и мозгами самородка Кулибина. Даже алкоголизм, которым он страдал меньше, чем жёнушка, не пригасил острый ум этого дядьки. Он был изобретателем в пределах своего ремонтного цеха. Государство реагировало грамотами и незначительными премиями. Люди жили небогато, но весело. Картоху жарили на духовитом подсолнечном масле, ели селёдку с луком, ходили на первомайские демонстрации и красили на Пасху яйца. На кухне стоял буфет (антикварный, как я сейчас понимаю), монументальный, нерушимый и огромадный. Там, в глубине, стояла чёрная от времени икона с тёмным и скорбным ликом Богоматери, которой матушка благословила хозяйку нашу на союз супружеский и переезд в далёкий град столичный за счастьем, ибо именно для этого человек и рождён…

Как-то раз в ноябрьский день, когда мы с внуком хозяйки лет четырёх играли в домино, хозяйка взволнованно сообщила деду, что ночью спустили воду в прудах, и сейчас самое время двигать туда, за карпом. Делать это надо быстро, иначе деревенские позабирают себе самую крупную рыбу. Мужик скоренько собрался и велел одеться нам. Взял из кладовки здоровенную корзину, нам в руки сунул корзины поменьше и, прихватив черенок от лопаты (и зачем бы это ему?), зашагал к дверям за женой, подгоняя нас, горемычных. Мы вышли в промозглый ноябрьский день. Набрякшее, отёкшее сивое небо, такое низкое, что тучи его казались растрёпанными, так как цеплялись за раскоряченные чёрные голые ветки перелеска по дороге к пруду. Тропки к водоёму пролегали по перепаханным и уже слегка припорошённым снегом полям. Ноги в резиновых сапогах вязли в этой пахотной стылой земле. Маленького внука хозяйки я пёрла за руку, периодически вздёргивая его кверху, чтоб не падал, или вытаскивала его увязшую в грязи ногу в сапоге. Мы шли со стороны микрорайона, и были не одни на этой рыбной тропе. Со стороны деревни через поле и мимо церкви к пруду тоже шли женщины из деревни. Их фигурки в стёганках, сапогах и платках не отличались от фигурок баб из микрорайона. Лица у женщин были суровые, а губы – плотно сжатые. Секло мокрым снегом и прохватывало до костей ветром, который в такие ноябрьские дни воет в дымоходах. Пруд без воды являл собою сюрное зрелище. Громадный провал жидкой грязи с озерцами оставшейся воды. Провал чёрный и страшный. То тут, то там, ближе к берегу, на дне торчали остовы утонувших коров, какие-то железяки и механизмы, палки, корзины… Возле таких озерцов, прямо в этой холодной, болотной грязи уже возились какие-то тётки и запихивали рыбу в мешки. Вот туда, оставив нас на берегу, и ринулась наша хозяйка. Было видно, что тётки с трудом возятся в вязкой и холодной грязи в поисках рыбы, шаря в жиже красными, одубевшими от холода руками, соперничая в этих поисках с чайками, воронами и даже галками. Далеко от берега идти нельзя, хотя именно там было больше всего рыбы. Нам, детям, стоящим на возвышенном берегу, было видно, как рыба прыгает в этих лужах. Скоро в прибрежных лужах рыбу выбрали, и бабы стали скандалить, потому что кому-то не хватило. Бабы бранились хриплыми голосами, матюгались. На берегу возле нас стали появляться деревенские мужички. Они поёживались, ручкались друг с другом и дымили папиросами. Один сказал, что сейчас начнётся потеха. Мы с хозяйским внучком переглянулись, так как, по нашему мнению, потехи было уже сколько угодно. И тут из искры возгорелось пламя. Бабы подрались. Подрались как-то сразу и все. К матюгам добавился ор и визг. Они были все перемазаны грязью, платки, шапки полетели в грязь, седые космы волос были растрёпаны и тоже залеплены грязью и илом. Было уже непонятно, где деревенские, где городские. В какой-то момент наш дед сунул мне большую корзину, взял черенок от лопаты в правую руку и стал быстро спускаться по бережку к грязному месиву спущенного пруда. Мы побежали за ним. Он ринулся к толпе дерущихся за рыбу баб и стал охаживать их этим дрючком по спинам. Лупил звучно, как по мешкам с мукой, но беззлобно. Дедуган быстро навёл порядок под хохот и улюлюканье деревенских мужиков, сожалевших о таком быстром прекращении потехи. Мы телепались по грязи до бабушки моего дружка. Дед помогал ей собирать рыбу и похваливал её бойцовские качества. Она – лохматая, вся в грязи и иле, с подбитым глазом и расцарапанным лицом – улыбалась и говорила, что он вовремя пришёл ей на помощь. Он тоже молодец. День заканчивался, а мы странной процессией тянулись по ноябрьскому полю домой. Корзинки были полны рыбой, некоторые рыбины были ещё живыми.

Домой мы попали, когда уже совсем стемнело. Мы с хозяйским внучком, отдав бабке мокрую и грязную одежду, принялись за игру в ожидании ужина, а дед с бабкой, приведя себя в порядок, занялись рыбой. Поздним вечером мы ели жареную на духовитом подсолнечном масле картоху и РЫБУ, добытую в борьбе. Во мраке за окном, в глухой и ненастной ноябрьской мгле, тепло светились окна деревенских изб, где тоже ели картоху и РЫБУ, ну и, конечно, и тут и там дерябнули водочки, а уложив детей, уселись смотреть телик. Ночью пришёл мороз, а мне снилась рыба в стёганке и платке. Выбирающая баб из грязи спущенного пруда в корзину.

Каникулы. Мороз