По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

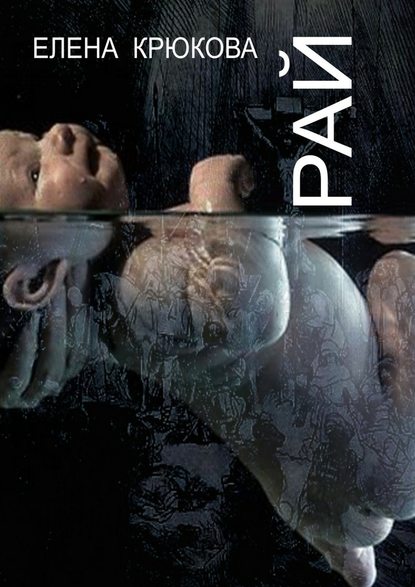

Рай

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Он жив, но не видит. Он чувствует – надо ползти вперед.

Что есть «вперед»? Что есть «не видеть»?

Вперед – это значит: двигайся. А видеть можно всем собой: кожей и кишками, желудком и хвостом. Хвост это или голова, какая разница? Хвост может становиться головой, и наоборот. Красная, черная, рыжая, теплая яма. И ты в ней – червь. Червяк.

Ползи, пробивай кольчатым телом тьму. Это твоя земля. И ты живешь внутри своей земли свою жизнь. И ничью другую.

Безглазый скользкий червяк, он полз на ощупь, и он начинал чувствовать.

Что такое чувство? Иной раз он скрючивался, сворачивался в кольцо, и тогда чувствовал: он защищен. Иногда выпрямлялся, а потом кувыркался, и чувство шептало ему: ты преодолел, ты достиг.

Зарождение ощущений занимало червя. Он на йоту продвигался в темной и теплой, глубокой яме – и довольство охватывало его; он замирал, прислушивался к себе, его изнутри распирал приятный жар. Это еще не было наслаждением. Застывая в неподвижности, он предоставлял самому себе свободу чувствовать. И свободу забывать о новых ощущениях.

Поэтому все, что он чувствовал вновь и вновь, было для червя воистину новым, неведомым.

Однако он жил в царстве тьмы; и тьма была главной; и тьма была невидимой; и тьма была пустотой; и тьма была густотой; и тьма была ямой.

Яма защищала и берегла. Яма пугала и настораживала.

В яме можно было спрятаться навек, навсегда, укрыться, чтобы тебя никто никогда не нашел, не раздавил, не смял, не пронзил иглой. Червь чуял: кто-то неведомый, гораздо больший, чем он сам, гигантский и страшный, может сплющить его, разрезать острым и жестким, насадить на тонкое, твердое и длинное.

Это была память боли; он еще не помнил ничего, а уже чувствовал боль памяти.

Этот некто, огромный, опасный, иногда ощущался червем, как тьма во тьме, как еще более глубокая, бездонная яма – под ямой, бывшей его обиталищем.

Червь уже чувствовал тепло и холод. Тепло было похоже на вспышку огня – он ловил ее всей тонкой гладкой кожей, а еще тончайшей теплой нитью, проходящей по всему его телу, от головы до хвоста, а потом от хвоста опять к голове. Струйка огня бежала по живой дрожащей внутренней нити, воспламеняя ее, и он разогревался изнутри. Снаружи, во тьме, все тоже начинало пылать и согреваться. Червь и яма становились одинаково теплыми, добрыми и ласковыми; через миг – горячими; еще через миг – пылающими. Слишком сильный жар опасен, говорило ему робкое и верное чувство, не радуйся слишком, не торжествуй усердно.

И опять наваливалась тьма; она качала червя на мощных слепых руках, погребала под собой, заваливала комьями, и он едва шевелился под горами тьмы, бездыханный; а потом незрячая голова с упорством безысходности находила, торила, пробивала, прогрызала путь, и он полз по пути, ибо с пути свернуть нельзя было.

Червь ловил первые толчки материнской крови. Это было так странно.

Тьма – мать.

Это он чувствовал всякий миг, он не стал бы с этим спорить, если бы имел разум.

Каждый раз это было так неожиданно.

Вот он ползет, ползет – и замирает. Хочет отдохнуть. Все время двигаться нельзя.

Он замирал на века. На сотни столетий. Время переставало течь. Яма прекращала расширяться и сужаться. Верх и низ менялись местами. Голова обращалась в веселый хвост.

Конечное становилось бесконечным.

Тьма расширялась до пределов ощущаемого мира.

И в тишайшей ласковой тьме рождалось биение.

Тук-тук. Тук-тук.

Это билось сердце матери-тьмы; и он, впервые поймав этот далекий ритмичный стук, содрогнулся: пришло чувство, что вот сейчас на него накатит дикая красная волна, воздымется высоко над ним, потом обрушится на него, такого малютку, крошечного червячка, и смоет его в алый безбрежный, бездонный, довременный океан.

Стук повторился. Червь дрогнул всей скользкой кожицей.

А может, я уже не червь? Может, я уже способен на большее?

На что? Кто ты, если ты только научился чувствовать? Кто ты, если ты слеп, и слепа твоя мать, тьма, вокруг тебя?

Червь прислушался к себе.

И он ощутил в себе страх.

Страх. Он не чувствовал такого раньше.

Страх. Темный, темнее его родной ямы, страх.

Страх проникал под кожу. Забирался в тонкую вязь нитяных сосудов, в кровавую путаницу первозданных кишок. Было ли у червя сердце? Он не знал; он чувствовал – да, есть под кожей маленький теплый комок, и он отзывается на удары тьмы извне; одно биение тьмы – десять биений булавочного сердечка между двумя содроганьями слизистых, скользких колец.

Откуда явился страх? Червь не знал. Он то сжимался, то разжимался, пытаясь страх побороть шевеленьем, движеньем. Страх не уходил. Он не давался червю; он был во много раз больше и сильнее червя, и червь ощущал: не надо воевать со страхом, надо впустить его в себя.

Чувство, не обмани меня. Чувство, не подведи.

Чувство, подскажи, как лучше.

Что лучше: сражаться или уступить. Напрячься или расслабиться.

Страх сдвоенным стуком темной крови ударил опять – и червь притворился слабым, вялым, сонным, плывущим по темной, непроглядной воде беспамятства.

Червь поплыл, стал невесомым, превратился во влажный плоский лист на поверхности темно, горячо бьющейся тьмы.

Яма вздохнула. Раз, другой.

Выдохнула из себя страх.

Волна страха накатила опять, и червяк, расслабленный, переставший быть червяком, ставший волной, ямой, кровью, тьмой, подплыл под волну, погрузился, потонул, и ему было уже все равно, всплывет он или нет, будет он жить или нет.

Раствориться во тьме. Растечься кровью по чужим черным жилам.

Распасться на искры. На вздроги. На страшные удары: тук-тук, тук-тук.

Он старался повторять ритм ударов. Он сжимался: тук! – и потом разжимался: тук… Он приспособился к биенью тьмы. Он приноровился.

Чувство: а если расслабиться так, чтобы открыться, чтобы впустить в себя мать-тьму?

Что, если самому стать тьмой?

И снова непобедимой волной поднялся страх.

Теперь уже не извне: изнутри него самого.