По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

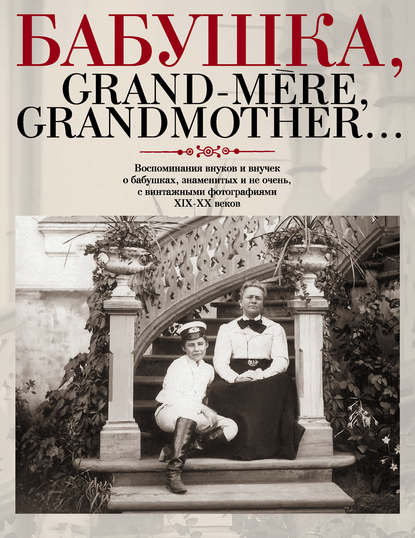

Бабушка, Grand-mère, Grandmother… Воспоминания внуков и внучек о бабушках, знаменитых и не очень, с винтажными фотографиями XIX-XX веков

Автор

Жанр

Серия

Год написания книги

2011

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

К пятидесяти годам прибавились больные вены на ногах. Несмотря на это, Тата ежедневно делала изнурительную гимнастику, выхаживала обязательные километры, туго забинтовав ноги эластичными бинтами. Нашла недалеко от Николиной горы умелую массажистку и спасалась массажами. Она была не изнежена, но ухожена. Выглядеть хорошо не стало для нее с годами, как для многих женщин с положением, самоцелью. Стремление максимально долго оставаться в хорошей физической форме объяснялось нежеланием оказаться в тягость окружающим и самой себе. Когда врач в Париже посоветовал сесть на диету, чтобы не утомлять сердце, она немедленно последовала совету, ограничивала себя во всем и, к старости уже, обрела вес своих четырнадцати лет – 74 килограмма. (При ее невероятно тяжелой кости это можно было расценивать как подвиг). Сергей Владимирович, к слову сказать, был против диет и сочинил такие стишки: «Зачем худеть?! Зачем худеть?! Куда тебя, худую, деть?!» Тата долго оставалась пикантной, остроумной, обаятельной, и немало творческих людей ею увлекались. Эти отношения нельзя было назвать ни романами, ни флиртом. Я бы их охарактеризовала как платоническое обожание. Тата становилась предметом поклонения, вдохновительницей, музой. Знаменита история с Павлом Васильевым, посвятившим ей в тридцатые годы несколько замечательных стихотворений. Талантливый, но излишне эмоциональный поэт Тату однажды оскорбил, потом целый день стоял на коленях в подъезде перед дверью – вымаливал прощение. Вымолил, но Тата его с тех пор избегала и в отместку за грубость сочинила ехидные стихи.

Павлу Васильеву

Ты мне прислал живую розу,

Такую красную – как кровь.

Ее шипы, ее занозы

Острей других, простых шипов.

Но аромат меня смущает,

Щекочет ноздри мне до слез.

Пусть Сатана тебя венчает

Венком из этих шалых роз!

В начале пятидесятых годов Тата познакомилась со скульптором Никогасяном, и он загорелся идеей лепить ее бюст. Насколько природа одарила Никогасяна талантом, настолько же обездолила его в плане внешности. Невысокого роста, носатый, волосатый до последней крайности. Приехав как-то жарким летним днем на Николину Гору работать над бюстом, он решил вначале освежиться и отправился купаться на речку. Петр Петрович, выбравшийся из Бугров навестить дочь, в это время прогуливался у берега. Вернувшись домой, он сообщил всем домашним, лукаво улыбаясь: «Представляете, был сейчас возле реки. Смотрю издалека, сидит на песке большущий лохматый пес, подошел поближе. Ба, да это же Никогасян на солнышке сушится!» Все, конечно (кроме Таты), над бедным ваятелем смеялись. Никогасян настолько восторженно рассказывал о Тате у себя дома, что вызвал приступы необоснованной ревности у молодой жены (по воспоминаниям Таты, это была эффектная блондинка моложе ее лет на двадцать). Тата не опускалась до объяснений с мнительной дамой, а просто-напросто сочинила стихи:

Ревнивой красавице

Недружелюбие тая,

Глазами дивными пытливо

Ты смотришь на меня, а я —

Немолода и некрасива.

Прошла пора моей весны —

С природою свожу я счеты,

И мне уже очки нужны,

Чтоб разглядеть твои красоты.

Но жизнь устроена хитро —

Она мне слово подарила.

И я беру мое перо,

Оно мне – молодость и сила.

В нем – горечь дорогих потерь,

В нем – свет и радость созиданья.

А ну, красавица, теперь,

Вступай со мной в соревнованье!

Тата всегда любила фотографироваться, думаю, в этом проявлялась артистичность ее натуры. В фас и в профиль, в разных нарядах и украшениях – настоящие снимки кинозвезды. Самая моя любимая фотография: она в сорок с небольшим, с высокой прической, маленьким кокетливым локоном у лба, в меховой накидке, в пол-оборота смотрит чуть вверх: прелестные, чуть раскосые глаза, красивый рот, капельку вздернутый нос. Много лет спустя (Таты уже не было) я с гордостью показала эту фотографию, которую всегда носила с собой в бумажнике, старой, всеми почитаемой родственнице моего мужа. Крупная старуха с острым носом и перекошенным из-за застуженного лицевого нерва ртом была известна своей проницательностью, жестким, мужским каким-то умом, точностью оценок и неумением врать. Она, не видавшая Тату при жизни и не читавшая ее книг, потому что жила в Бельгии и не говорила по-русски, на несколько секунд впилась ястребиным взглядом в фотографию. «N’est-ce pas та grand-теге etait tres belle?» (Моя бабушка была красива, не так ли?) – спросила я. Оторвав пронзительный и оттого кажущийся злым взгляд от фотографии, она уставилась на меня в упор и каркающе отчеканила не терпящим возражений тоном: «Oui, та chere, mais avant tout с’etait une grand dame – ca se voit tout de suite!» (Да, моя дорогая, но, прежде всего, она была гранд-дама, и это видно с первого взгляда!)

По-русски можно сказать проще: Тата была царственна. Не важна, не строга, не высокомерна, а именно царственна. Это сразу же, только войдя в семью, заметил ее зять и мой отец, будущий писатель Юлиан Семенов, а тогда молодой научный сотрудник исторического факультета Московского университета, эрудит Юлик Ляндрес. Поехав на отдых с моей мамой и большим своим другом в ту пору, Андроном Сергеевичем, которого он ласково называл «Андрончик, братик мой», отец написал «царственной» теще шутливое стилизованное письмо:

«Матушка-государыня, Наталья Свет Петровна!

Бьют тебе челом из-за моря-окияна рабы твоя Юлька Семенов, Андрейка Сергеев и Катька, пребывая в добром здравии и отменном аппетите. Местечко, в коем нашли мы любезное пристанище, изрядно хорошее, солнечное и водами моря-окияна омываемое. Остановились мы в хижине гостеприимной аборигенши. Слюда в окнах отменно прозрачна, не иначе как из пузырей неведомых заморских рыб сделанная. В первый же день девка Катька, вопреки ударам хлыста мужа ея, пошла на берег днем и там, оставшись в одиночестве, предалась двухчасовому сну, следствием чего является ожог спины. Сын Сергеев ежечасно о пище стонет, на дев глазами пялит и плавает со мной не далее как в пяти метрах от берега, опасаясь неведомых рыб, а также подводных лодок, кои перескопы свои, ако иглы из пучин морских выставляют. Матушка-государыня, припадаю к стопам твоим, моля Бога нашего доброго тебе здравия, щастья и прочаго и прочаго. Остаюсь твой покорный слуга и раб

Юлька.

P. S.

Шлю поцелуи своя пресветлому отцу и заступнику нашему Сергею Свет Владимировичу, если он еще на своем линкоре не отправился бороздить пучины в сопровождении славных своих опричников молодцев, и наследному сыну Никитке-бандуристу, коему мы отменный подарок привезем, если поведение его и музыкальные упражнения похвалы заслуживать будут».

Далее следует приписка мамы в том же духе:

«Матушка-государыня, письмо свое с дядьями-ягерями пришлю, поскольку сейчас в сем плачевном положении нахожусь».

Послание завершал мамин рисунок – ее, обгоревшей, автопортрет.

С книгой «Дар бесценный», 1970-е гг.

Чем известнее становилась Тата, тем чаще ее приглашали на выступления в школы, институты, военные части. Выступать она любила, выступала прекрасно. Это были не творческие вечера, а настоящие спектакли. Она рассказывала о Сурикове, Эдит Пиаф, Жорже Брассенсе, Жульетт Греко. Независимо от темы, увлекательное повествование захватывало зрителей полностью. На фотографиях тех лет Тата то в толпе школьников с довольными мордашками, то с улыбающимися сотрудницами какого-то учреждения, то в окружении дородных военных, смотрящих на нее с откровенным мальчишеским восторгом. Она зажигала, заряжала публику: темперамент у нее был сумасшедший. А еще был, столь свойственный всем талантливым людям, страх не успеть. Она не давала себе отдыха, и с возрастом темп ее жизни не замедлялся, а вопреки всем законам природы убыстрялся.

Из письма Н. П. Кончаловской к Римме Казаковой. 1968 год:

«Я начала писать только в тридцать лет, и поэтому к шестидесяти пяти годам у меня сделано мало. И сейчас, когда дом полон невесток, внуков, дивное дело, надо ехать в Рязань и выступать перед огромными аудиториями студентов, жаждущих стихов Брассенса и певцов Франции. Там благодарны тебе, и это – праздник».

Злые языки утверждали, что за спиной могущественного мужа Наталья Петровна ничего не знала о реальной жизни: существовала как в аквариуме. Это неправда. Она объездила со своими спектаклями полстраны, вдумчиво беседовала с людьми, все примечая и запоминая. Лишь однажды она о нашей советской аскетической действительности забыла. Эта смешная история произошла на Новый год. В течение долгих лет он встречался всей семьей на Николиной Горе. Вокруг раздвинутого стола из карельской березы рассаживалось семейство, друзья, и веселье продолжалось до рассвета. Однажды Таточка решила сделать сюрприз и тайком заказала в соседней деревне тройку, запряженную в большие сани. Когда на темном заснеженном дворе весело зазвенели бубенцы, Сергей Владимирович настороженно спросил:

– Н-наташенька, это что т-там т-та-кое?

– Тройка приехала, будем кататься, – весело ответила Тата.

С дочерью, Николина Гора. 1958

Испуганный Михалков широко раскрыл глаза и даже больше стал заикаться:

– К-какая т-тройка!? Я же ч-член п-партии! Т-ты п-представляешь, что в «П-правде» напечатают?!

Поспешно выйдя к колхозникам, он щедро с ними расплатился и отправил довольных восвояси…

Начиная с середины семидесятых годов Тата почти безвылазно жила на Николиной Горе. Сергей Владимирович приезжал лишь на выходные, всю неделю, как ярый урбанист, проводя в Москве, благо о нем заботилась старенькая уже Поля. Чувствовала ли Тата одиночество? Конечно. Однажды даже написала мужу горькое письмо. К адресату оно не попало. В последний момент Тата оставила его в своих бумагах. Она отчетливо поняла, что никакое письмо ничего изменить не сможет. Они, столь тесно связанные, понимающие друг друга с полуслова, любящие друг друга десятки лет, обречены проводить врозь больше времени, чем вместе. Замечательно объяснила это она в письме к моему отцу:

«Я – человек счастливый… Однажды ты был с Катей на моем дне рождения, когда Сергея не было, а были Ливановы, Ефимовы, Гончаров с женой, Павел Марков. Помнишь, как Женя Ливанова сказала мне: “Как ты могла упустить Сережу? Ведь он как писатель пропадает, идет к администрированию, к почету, орденам, а искусство его остается позади. Как ты это допускаешь? ” И тогда я разразилась речью о том, что не имею права ни в чем упрекнуть моего Сергея, потому что он мне создал такие условия, когда я могу писать, что хочу, жить, как хочу, ездить, куда хочу, и за его широкой спиной я выросла в писателя той категории, которому не приходится вымарывать из своих сочинений ни одного слова! Это же счастье, и поэтому я пью за здоровье человека, за чьей спиной выросли и я, и наши сыновья! И тогда Андрей Гончаров разразился тирадой такого восхищения моим отношением к Сергею и говорил такие страстные слова, что его жена просто плакала от волнения и радости. Я и сейчас все время не устаю внутренне благодарить Сережу за его доброту и самоотверженность в отношении нас троих. Хожу по Николиной и целую каждую сосну, приговаривая: “Спасибо тебе, Сереженька, ангел мой! Тебя хоть со мной никогда нет, да только каждую минуту я чувствую твое присутствие во всем. В комфорте, в заботе, в холодильнике, в теплой воде моей ванны, в розах, цветущих перед окнами. А тебя нет со мной, не можешь ты быть рядом, потому что в крови у тебя иной резус, чем у меня! И ничего с этим не поделаешь… ”» Татиной гордостью и радостью были ее сыновья, ее «мальчики». В письме к подруге она признавалась: «Я вкладывала в них обоих огромные свои запасы. Лучшие мои произведения – Андрон и Никита». Их успехи и неудачи воспринимались ею как личные. Злобные нападки завистников приводили в отчаяние. Страшнее всего для Таты были сыновьи творческие размолвки. Памятуя об этом, они старались их от «мамочки» скрывать. Каждое утро выходили бок о бок из старого дома, отданного им родителями и стоявшего напротив Татиного, построенного позднее, и дружно направлялись к воротам – на обязательную пробежку. Таточка печально стояла возле окна на кухне и грустно мне говорила: «Андрончик и Никиточек думают, что я ничего не вижу, а я все-все вижу. Сейчас, за воротами, мальчики разойдутся. Один побежит налево, другой направо. Господи, поскорей бы они помирились!»

Таточке не удалось сделать пианиста ни из моего деда, ни из сыновей. Оставалась последняя, слабая надежда – я. Возможно, она делала ставку на генетическое чудо: «Вдруг у Ольгушки выявятся техника Алексея и бескомплексность Юлика? Ей надо немедленно начинать заниматься музыкой!» Сказано – сделано. Тата решила подарить мне к семилетию пианино и взялась лично его выбрать. В тот день мы с мамой зашли за ней на Воровского, куда она на пару дней заехала. Присели «на дорожку» втроем в холле. Вдруг в Татиной комнате раздался грохот. Сорвалась с гвоздя и рухнула на кровать, на которой отдыхал Сергей Владимирович, картина Кончаловского «Поезд» (маленький поезд, весело мчащийся по рельсам среди зеленых лугов и цветущих яблонь). К счастью, Сергей Владимирович не пострадал и моментально схохмил: «Я п-попал п-под п-поезд!»

С Андроном и Никитой, 1970

Тата долго, тщательно выбирала инструмент в музыкальном магазине. Мягко брала аккорды красивыми руками, склоняла голову, сравнивая звук, наконец указала тросточкой на коричневое пианино: «Вот это и возьмем». Сердце у меня радостно забилось: «Я буду играть!» В течение двух последующих недель, сразу после того, как натужно кряхтящие грузчики затащили пианино в столовую, а старенький настройщик его настроил, я просыпалась счастливой. Ощущение праздника наполняло сразу же, как только открывала глаза. Нужно было несколько секунд, чтобы вспомнить почему. В сознании ярко, как солнечный лучик, вспыхивала мысль: «Конечно! Пианино! У меня же теперь есть пианино!» И я бежала к нему и трогала желтоватые клавиши, и мечтала, что скоро, очень скоро начну играть. Совсем как Тата!

Мой учитель, сын старенькой «коммерсантки» Софьи Михайловны, время от времени приносившей маме заморские наряды, появился пасмурным днем: маленький, толстенький, пахнущий сладкой микстурой, кашляющий глубоким мокротным кашлем. Наиграл «Ах, вы сени, мои сени». Я повторила одним пальцем. Он закашлялся. В соседней комнате Софья Михайловна горячо говорила маме: «Мишенька – очень способный педагог. Вот увидите, как Оленька заиграет». Пристроив сына, Софья Михайловна испарилась. Он приходил два раза в неделю, играл «Сени», всегда только «Сени», кашлял. Через месяц я расплакалась. «Мася, я больше не хочу заниматься!» Мама сочувственно вздохнула: «Как хочешь, маленькая». Позднее выяснилось, что «Мишенька» никогда не был учителем музыки и почти не умел играть. Он работал официантом. Других преподавателей мама не искала. Расстроенное пианино печально молчало в углу столовой. Жалобно дребезжало, когда папа с друзьями наигрывал песенки своей «салаговой» молодости. Через два года оно незаметно, как обиженный хозяевами хорошо воспитанный гость, исчезло. Больше Тата из внуков пианистов делать не пыталась…

В день Петров, пропахший свежим сеном,

Я с утра на луг пойду бродить,

Где цветы да травы по колено,

Где еще не начали косить.

Мне оттянет руку до плеча

Белый сноп смеющихся ромашек,