По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

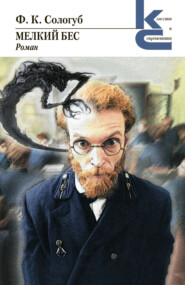

Мелкий бес

Автор

Год написания книги

1902

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– Ха-ха-ха! – засмеялся Хрипач, – каких же последствий вы опасаетесь?

– В гимназии разврат начнется, – сказал Пере донов.

Хрипач нахмурился и сказал:

– Вы слишком далеко заходите. Все, что вы мне до сих пор сказали, не дает мне ни малейшего повода разделять ваши подозрения.

* * *

В этот же вечер Передонов поспешно обошел всех сослуживцев, от инспектора до помощников классных наставников, и всем рассказывал, что Пыльников – переодетая барышня. Все смеялись и не верили, но многие, когда он уходил, впадали в сомнение. Учительские жены, так те почти все поверили сразу.

На другое утро уже многие пришли на уроки с мыслью, что Передонов, может быть, и прав. Открыто этого не говорили, но уже и не спорили с Передоновым и ограничивались нерешительными и двусмысленными ответами: каждый боялся, что его сочтут глупым, если он станет спорить, а вдруг окажется, что это – правда. Многим хотелось бы услышать, что говорит об этом директор, но директор, сверх обыкновения, вовсе не выходил сегодня из своей квартиры, только прошел, сильно запоздав, на своей единственный в тот день урок в шестом классе, просидел там лишних пять минут и ушел прямо к себе, никому не показавшись.

Наконец, перед четвертым уроком седой законоучитель и еще двое учителей пошли в кабинет к директору под предлогом какого-то дела, и батюшка осторожно завел речь о Пыльникове. Но директор засмеялся так уверенно и простодушно, что все трое разом прониклись уверенностью, что все это – вздор. А директор быстро перешел на другие темы, рассказал свежую городскую новость, пожаловался на сильнейшую головную боль и сказал, что, кажется, придется пригласить почтеннейшего Евгения Ивановича, гимназического врача. Затем в очень добродушном тоне он рассказал, что сегодня урок еще усилил его головную боль, так как случилось, что в соседнем классе был Передонов, и гимназисты там почему-то часто и необычайно громко смеялись. Засмеявшись своим сухим смехом, Хрипач сказал:

– В этом году судьба ко мне немилосердна, три раза в неделю приходится сидеть рядом с классом, где занимается Ардальон Борисыч, и, представьте, постоянно хохот, да еще какой. Казалось бы, Ардальон Борисыч человек не смешливый, а какую постоянно возбуждает веселость!

И, не дав никому сказать что-нибудь на это, Хрипач быстро перешел еще раз к другой теме.

А на уроках у Передонова в последнее время действительно много смеялись, – и не потому, чтобы это ему нравилось. Напротив, детский смех раздражал Передонова. Но он не мог удержаться, чтобы не говорить чего-нибудь лишнего, непристойного: то расскажет глупый анекдот, то примется дразнить кого-нибудь посмирнее. Всегда в классе находилось несколько таких, которые рады были случаю произвести беспорядок, – и при каждой выходке Передонова подымали неистовый хохот.

К концу уроков Хрипач послал за врачом, а сам взял шляпу и отправился в сад, что лежал меж гимназиею и берегом реки. Сад был обширный и тесный. Маленькие гимназисты любили его. Они в нем широко разбегались на переменах. Поэтому помощники классных наставников не любили этого сада. Они боялись, что с мальчиками что-нибудь случится. А Хрипач требовал, чтобы мальчики бывали там на переменах. Это было нужно ему для красоты в отчетах.

Проходя по коридору, Хрипач приостановился у открытой двери в гимнастический зал, постоял, опустив голову, и вошел. По его невеселому лицу и медленной походке уже все знали, что у него болит голова.

Собирался на гимнастику пятый класс. Построились в одну шеренгу, и учитель гимнастики, поручик местного резервного батальона, собирался что-то скомандовать, но, увидя директора, пошел к нему навстречу. Директор пожал ему руку, рассеянно поглядел на гимназистов и спросил:

– Довольны вы ими? Как они, стараются? Не утомляются?

Поручик глубоко презирал в душе гимназистов, у которых, по его мнению, не было и не могло быть военной выправки. Если бы это были кадеты, то он прямо сказал бы, что о них думает. Но об этих увальнях не стоило говорить неприятной правды человеку, от которого зависели его уроки.

И он сказал, приятно улыбаясь тонкими губами и глядя на директора ласково и весело:

– О, да, славные ребята.

Директор сделал несколько шагов вдоль фронта, повернул к выходу и вдруг остановился, словно вспомнив что-то.

– А нашим новым учеником вы довольны? Как он, старается? Не утомляется? – спросил он лениво и хмуро и взялся рукою за лоб.

Поручик, для разнообразия и думая, что ведь это – чужой, со стороны гимназист, сказал:

– Несколько вял, да, скоро устает.

Но директор уже не слушал его и выходил из зала.

Внешний воздух, невидимому, мало освежил Хрипача. Через полчаса он вернулся и опять, постояв у двери с полминуты, зашел на урок. Шли упражнения на снарядах. Два-три незанятых пока гимназиста, не замечая директора, стояли, прислонясь к стене, пользуясь тем, что поручик не смотрел на них. Хрипач подошел к ним.

– А, Пыльников, – сказал он, – зачем же вы легли на стену?

Саша ярко покраснел, вытянулся и молчал.

– Если вы так утомляетесь, то вам, может быть, вредна гимнастика? – строго спросил Хрипач.

– Виноват, я не устал, – испуганно сказал Саша.

– Одно из двух, – продолжал Хрипач, – или не посещать уроков гимнастики, или… Впрочем, зайдите ко мне после уроков.

Он поспешно ушел, а Саша стоял, смущенный, испуганный.

– Влетел! – говорили ему товарищи, – он тебя до вечера будет отчитывать.

Хрипач любил делать продолжительные выговоры, и гимназисты пуще всего боялись его приглашений.

После уроков Саша робко отправился к директору. Хрипач принял его немедленно. Он быстро подошел, словно подкатился на коротких ногах к Саше, придвинулся к нему близко и, внимательно глядя прямо в глаза, спросил:

– Вас, Пыльников, в самом деле утомляют уроки гимнастики? Вы на вид довольно здоровый мальчик, но «наружность иногда обманчива бывает». У вас нет какой-нибудь болезни? Может быть, вам вредно заниматься гимнастикой?

– Нет, Николай Власьевич, я здоров, – отвечал Саша, весь красный от смущения.

– Однако, – возразил Хрипач, – и Алексей Алексеевич жалуется на вашу вялость и на то, что вы скоро устаете, и я заметил сегодня на уроке, что у вас утомленный вид. Или я ошибся, может быть?

Саша не знал, куда ему скрыть свои глаза от пронизывающего взора Хрипача. Он растерянно бормотал:

– Извините, я не буду, я так, просто поленился стоять. Я, право, здоров. Я буду усердно заниматься гимнастикой.

Вдруг, совсем неожиданно для себя, он заплакал.

– Вот видите, – сказал Хрипач, – вы, очевидно, утомлены: вы плачете, как будто я сделал вам суровый выговор. Успокойтесь.

Он положил руку на Сашино плечо и сказал:

– Я позвал вас не для нотаций, а чтобы разъяснить… Да вы сядьте, Пыльников, я вижу, вы устали.

Саша поспешно вытер платком мокрые глаза и сказал:

– Я совсем не устал.

– Сядьте, сядьте, – повторил Хрипач и подвинул Саше стул.

– Право же, я не устал, Николай Власьевич, – уверял Саша.

Хрипач взял его за плечи, посадил, сам сел против него и сказал:

– Поговорим спокойно, Пыльников. Вы и сами можете не знать действительного состояния вашего здоровья: вы – мальчик старательный и хороший во всех отношениях, поэтому для меня вполне понятно, что вы не хотели просить увольнения от уроков гимнастики. Кстати, я просил сегодня Евгения Ивановича притти ко мне, так как и сам чувствую себя дурно. Вот он кстати и вас посмотрит. Надеюсь, вы ничего не имеете против этого?

Хрипач посмотрел на часы и, не дожидаясь ответа, заговорил с Сашей о том, как он провел лето.

Скоро явился Евгений Иванович Суровцев, гимназический врач, человек маленький, черный, юркий, любитель разговоров о политике и о новостях. Знаний больших у него не было, но он внимательно относился к больным, лекарствам предпочитал диэту и гигиену и потому лечил успешно.

Другие электронные книги автора Федор Кузьмич Сологуб

Мелкий бес

4.5

4.5

Чародейная чаша

3.67

3.67