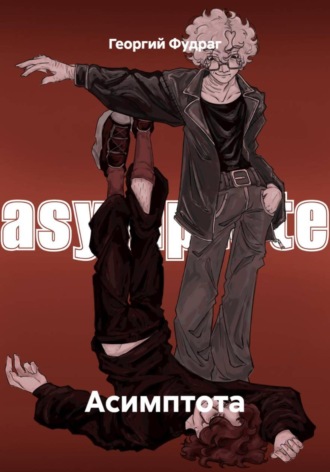

Асимптота

– Ты ведь уже догадался, да?

С той встречи они стали видеться. Словно по негласной договоренности, они приходили на ту же заброшенную остановку или бродили вместе по окраинам, изредка обмениваясь короткими, обрывистыми фразами. Дио был молчалив, но его молчание было не пустым, а насыщенным, будто он говорил с Квазаром на языке тишины, который тот интуитивно понимал. Он никогда не задавал лишних вопросов, не лез в душу, он просто был рядом. И в этом была какая-то необъяснимая терапия. Единственное, что смущало Квазара в этом странном знакомстве – это то, с какой многозначительной интонацией Дионисий представился. Еще и это имя…

Постепенно Квазар начал выкарабкиваться из трясины. Он все еще проверял телефон, но уже без прежнего исступления. Образ Гаспе, хоть и не отпускал, но отодвинулся на второй план, потерял свои яркие, мучительные краски, стал призрачным, размытым. Квазар даже начал более-менее нормально общаться с Пьером – коллегой по театру, веселым и немного простоватым парнем, который всегда тщетно пытался растормошить угрюмого Квазара. И прогулки с Пьером были другими. Шумными, полными глупых шуток и разговоров ни о чем. Квазар ловил себя на том, что иногда по-настоящему смеется. Это было странно и непривычно, как щекотка в легких после долгого пребывания под водой. Он цеплялся за эти моменты, как за соломинку. Пьер был простым, как пять копеек, и в этой простоте было спасение. Он не лез в дебри, не требовал глубины. Он просто тащил Квазара в кино, в бары, на набережную, где фотографировал его с сигаретой и заполняя его время бытовой, бессмысленной суетой, которая не давала уйти в себя.

Пьер стал чем-то вроде человеческого щита от самого себя. Он врывался в квартиру с пивом и криком «А вот и я, встречай разрушителя твоего одиночества!», не обращая внимания на творящийся там хаос. Он мог заставить Квазара целый час выбирать, какую наклейку наклеить на зажигалку, обсуждая достоинства смайлика с кошачьими ушами перед минималистичным черепом. Это было абсурдно, инфантильно и до невозможности целебно. В мире Пьера не существовало Гаспе, Мадлена, сложных психологических механизмов и черной, вязкой тоски. Существовали вкусные пельмени, дурацкие сериалы и необходимость срочно переслушать все легендарные смешные песни подряд, а потом орать их во всю глотку, потому что «сегодня именно такой день».

Эти пару недель Квазар действительно чувствовал себя лучше несмотря на то, что в его жизнь вернулись разрушительные для здоровья привычки в виде курения и алкоголя. И самое удивительное – Квазар начал этому миру поддаваться. Он даже как-то раз, после одной из таких бессмысленных вылазок, вернулся домой и, почти не думая, собрал разбросанные по полу тарелки и отнес их в раковину. Он не устроил генеральную уборку, нет, подвиг был не в масштабе, а в самом факте действия. Это был не жест отчаяния, а спонтанный, почти машинальный порыв расчистить немного пространства вокруг себя, потому что внутри тоже стало чуть просторнее. Элвис, почувствовав перемену, с громким мурлыканьем улегся на свежеосвобожденный угол дивана, словно одобряя начинание. Казалось, жизнь понемногу налаживается.

Ремиссия. Словно тяжелый грипп начал отступать, оставляя после себя лишь слабость и бледность, но уже без той выворачивающей наизнанку лихорадки. Он даже начал понемногу узнавать в зеркале собственные черты, а не просто считать родинки. В этих чертах все еще читалась усталость, но уже не было того затравленного, потерянного выражения. Было просто лицо молодого человека, который очень устал, но, возможно, еще не все потерял. Он заметил у себя на лице несколько очаровательных деталей, которые стал добавлять своему персонажу на рисунках, и каждый раз, когда это происходило – он чувствовал самое приятное тепло, которое только мог ощутить в своем состоянии и слегка улыбался, повторяя выражение лица нарисованного дурачка. Он не рисовал уже достаточно давно, наверное, с тех пор, как закончил свою школу, но сейчас рисование вернулось в его жизнь и добавило в нее краски не только в переносном смысле.

Идиллию, хрупкую и временную, как мыльный пузырь, разрушил Крон.

Худрук театра, человек с лицом монументального классика и повадками Наполеона, собрал труппу для объявления нового сезона. Квазар стоял в толпе, прислонившись к косяку двери, и почти не слушал. Он думал о вчерашней прогулке с Дио, о том, как тот, глядя на закат, сказал совсем уж странную фразу: «Солнце садится всегда по-разному. Но боль от него одна и та же».

– Итак, «Три сестры»! – возвестил Крон, и его голос вернул Квазара в реальность. – Классика! Вечные вопросы! Тоска по лучшей жизни! Все как мы любим!

В зале засмеялись. Квазар почувствовал легкое подташнивание. Чехов. Еще больше тоски. Именно чего не хватало.

– Роли распределяем следующим образом, – Крон взглянул в бумагу и стал озвучивать роли и имена утвержденных актеров.

Квазар уже почти отключился, когда его имя, произнесенное громко и четко, прозвучало, как выстрел.

– Барона Тузенбаха – наш многострадальный Квазар. Поздравляю.

Сначала он просто не понял. Мозг отказался обрабатывать информацию. Потом из памяти, как из старого, пыльного сундука, стали всплывать обрывки. Тузенбах. Барон. Тот, кто влюблен безответно. Тот, кто говорит о светлом будущем, но сам ему не верит. Тот, кого убьют на дуэли. А потом пришло второе, главное осознание. Оно обрушилось с такой силой, что у него перехватило дыхание. Он уставился на Крона широко раскрытыми глазами.

– Эту роль… – его голос сорвался на шепот, но в гробовой тишине зала его было слышно слишком хорошо, чтобы на Квазара косо посмотрели несколько сослуживцев. – Эту роль много лет назад… играл Гаспе.

Крон удивленно поднял брови, потом ухмыльнулся.

– О, осведомлен! Молодец. Да, играл. И очень достойно. Так что есть с кого брать пример. Для тебя это шанс, парень. Большая роль. Не подведи.

«С кого брать пример».

Ему показалось, что стены зала сдвигаются. Звуки стали приглушенными, будто он погрузился под воду. Он видел, как коллеги смотрят на него с любопытством, Пьер с беспокойством, Крон с легким раздражением. Но их лица были будто нарисованными, нереальными. А внутри у Квазара что-то оборвалось.

Все накопленное за месяцы молчания, стыда, одержимости, все те черные, липкие мысли, которые он пытался затолкать поглубже, все образы… и сияющий Гаспе, и циничный Гаспе, все слова Мадлена – все это смешалось в один чудовищный вихрь. Снова. Несчастного преследовало постоянное ощущение этой мерзкой безвыходности, от которой нельзя никуда деться. Он дышал. Глубоко, медленно, с присвистом на вдохе. Воздух снова поступал в легкие без преград, и это было единственным ощутимым чудом. Ком в горле рассосался, оставив после себя лишь саднящую боль, как после долгого крика. Сердцебиение успокоилось, перестав колотиться о ребра, и теперь лишь глухо, отдаленно напоминало о себе – ровный, усталый мотор, работающий на холостом ходу.

Квазар вышел на улицу, сам не помня того, как покинул зал, накинул пальто и покидал здание, взял из пачки сигарету и закурил, смотря в экран телефона.

Гаспе прислал сообщение.

Квазар выронил сигарету. Она упала в грязную лужу у его ног, с шипением погасла. Он сглотнул. Тот самый ком, который только что рассосался, снова вернулся, вырос до невероятных размеров и застрял где-то между гортанью и грудиной, мешая дышать. В ушах зазвенело. Мир вокруг – грязный осенний тротуар, серое небо, прохожие… все это потеряло резкость, стало фоном для этих нескольких слов на экране. Он ждал этого. Ждал месяцы. Ждал только что, выходя из театра, сжимая телефон в потной ладони, но не осознавая этого на сознательном уровне. И теперь, когда Гаспе снова сам пошел на контакт самостоятельно, Квазар не чувствовал ничего, кроме всепоглощающего страха.

Из-за Гаспе теперь молодой человек не мог нормально испытывать какие-либо эмоции, ведь они все были настолько утрированными и выкрученными на максимальные параметры, что тот едва справлялся с тем, чтобы не начать снимать с себя кожу и выковыривать свои внутренности чайной ложечкой. Хотя обвинять постороннего человека в своих прегрешениях и проблемах очень инфантильно, что Квазар тоже прекрасно понимал, но вряд ли мог сделать с собой что-то ограничивающее или полезное без вмешательства специалиста. А специалист требовался, причем как можно скорее, судя по ухудшающемуся состоянию.

Он почти физически ощущал, как все его недолгое затишье, этот хрупкий мостик к нормальности, который он с таким трудом выстроил за последние недели, рушится в одно мгновение. Прогулки с Пьером, молчаливое утешение в присутствии такого странного персонажа, как Дионисия, даже эти дурацкие наклейки на зажигалке, оказались бумажным щитом против пушечного ядра. Хотя… его мазохистическая натура того требовала.

Из глубин памяти всплыли слова Мадлена:

«Он ненавидит себя за эту пустоту и заливает ее восхищением других. И ты ему нужен только пока ты на него смотришь».

«А я? – подумал Квазар, глядя на свое бледное отражение в затемненном экране телефона. – Разве я не то же самое?»

Он резко сунул телефон в карман и, не глядя по сторонам, зашагал прочь от театра. Ноги сами понесли его, куда глаза глядят. Он не думал о маршруте, он просто бежал от этого сообщения, от необходимости принять решение, от самого себя. И через полчаса бесцельного блуждания он очутился на той самой заброшенной остановке на окраине, где они обычно встречались с Дио. Словно ноги сами принесли его туда, где было хоть какое-то подобие безопасности. И, как по заказу, там сидел Дионисий, куря и глядя куда-то в сторону ржавых рельс. Квазар, тяжело дыша, прислонился к облупленной стене будки. Дио медленно повернул голову, его пустой взгляд скользнул по лицу Квазара, и он молча протянул ему пачку сигарет. Никаких вопросов.

Никакого «что случилось?». Просто жест, понятный без слов.

Квазар с благодарностью взял сигарету, пальцы снова предательски дрожали. Он закурил, делая глубокую, обжигающую затяжку.

– Мне написал Гаспе, – выдохнул он наконец, глядя на дым. – Предложил в кафе встретиться вечером.

Дио кивнул, будто ожидал этого. Он внимательно посмотрел на Квазара, и в его глазах на мгновение мелькнуло что-то тяжелое, почти отеческое.

– И что будешь делать? – спросил он тихо.

– Я не знаю. Стоит ли мне действительно держаться от него подальше, как и сказал Мадлен? Который его брат. Или мне стоит радоваться тому, что он написал, еще и пригласил на встречу? С точки зрения сталкера это прекрасно, потому что личная встреча – это очень плодотворная возможность, шанс от судьбы узнать не только какие-то теоретические штуки наподобие адреса и… ну ты понял. Я имею ввиду, что правда хотел бы этого, может. Встреча в неформальной обстановке, а потом проследить за ним до дома и увидеть, как он достает ключи и где вообще их хранит. И конечно, я боюсь, что снова узнаю о нем что-то… понимаешь? Боюсь, что снова рухнет этот образ, и моя больная голова сгенерирует новый виток одержимости в связи с этим, а я, откровенно говоря, так больше не могу. У меня просто… не получается жить дальше. Страшно.

– Ты ищешь в нем либо бога, либо монстра, – сказал он безразлично. – А он, скорее всего, просто человек. Со своим дерьмом. Как все.

– Знаешь, я не совсем верю в то, что перемещения во времени реальны, как и параллельные вселенные, потому что это будто немного противоречит физике, понимаешь? Но такие мысли были. Либо мы слишком похожи.

Дио усмехнулся, коротко и сухо. Он поднял руку, повертел ее перед лицом Квазара, показывая тонкие белые шрамы на запястье.

– Разве это не ответ? – он уже собирался опустить руку, но Квазар легко остановил его и стал всматриваться. С одной стороны, у него были шрамы на большом пальце, в точности, как и у Квазара, но с другой – их было слишком много, а по паре бытовых шрамов нельзя сделать выводы. Квазар посмотрел в глаза Дио, а потом чуть ниже, и заметил у товарища две родинки на подбородке, в точности, как и у него самого. – Ты все сделаешь сам. Ты всегда все делаешь сам. Это твой путь. Я могу только сказать: не ходи на эту встречу. Потому что это начало конца. Той самой цепочки. После этой встречи все покатится под откос. Быстрее и неотвратимее.

Квазар смотрел на него, пытаясь прочесть в этом изможденном лице хоть каплю обмана. Но читалась лишь усталая правда.

– А если я не пойду? Если я порву с этим? С Гаспе, с театром, со всем этим цирком?

Дионисий покачал головой, и его седые пряди упали на глаза.

– Не получится. Ты попробуешь. Но это как пытаться не дышать. Ты продержишься минуту, пять, десять… а потом сделаешь вдох. И он будет полон тем, что причиняет тебе больше всего боли.

Он встал, отряхнул куртку.

– Решай сам. Ты всегда сам решаешь. Просто помни, что у каждого выбора есть цена. И за этот придется платить кровью. Буквально.

Квазар сглотнул, пытаясь прочувствовать смысл слов Дио, которые висели в воздухе тяжелее вечернего смога. Он ненадолго замолчал, и увидев абсолютное непонимание в глазах своего собеседника, продолжил:

– Есть такое понятие, как энтропия. Всё во Вселенной стремится к хаосу. К распаду. Временные петли не исключение. Они совершенно не стабильны. С каждым новым витком связь становится хрупче, а реальность более… разболтанной. Появляются шумы. Ошибки. То, чего не было в прошлый раз.

Дио посмотрел на свои руки, сжал и разжал кулак, будто проверяя их реальность.

– В первый раз, когда я оказался здесь, всё было четче. Яснее. Я помнил каждую мелочь, каждый шаг. Теперь… Теперь в воспоминаниях помехи. Либо дело не в воспоминаниях, а в самой Вселенной. Иногда я просыпаюсь и не могу вспомнить, какой сегодня день в этом цикле. Иногда на моей коже появляются шрамы, которых я не помню. В прошлый раз этой остановки не было, – он кивнул на ржавеющий павильон. – Её снесли за год до этого. А теперь она здесь. Призрак. Осколок чужой памяти.

Он посмотрел на Квазара с таким пронзительным пониманием, что тому стало не по себе.

– И ты меняешься, – тихо сказал Дио. – Не только я и Вселенная в целом. С каждым кругом твои реакции становятся менее предсказуемыми. Ты говоришь фразы, которых не говорил раньше. Делаешь мелкие, ничтожные выборы, которые ломают крупные схемы. Хаос накапливается. Как пыль. И когда её станет слишком много, петля не выдержит. Она лопнет. И что будет потом… – Он пожал плечами. – Не знает никто. Полный хаос. Небытие, может быть. Так что я уже не так уверен в том, что собираюсь сделать и ради чего вообще сейчас это рассказываю.

Квазар слушал, завороженный, чувствуя, как холодный ужас скручивает ему желудок. Это было не просто путешествие во времени. Это была агония целой реальности.

– И ты не можешь это остановить?

– Я часть этого хаоса, – Дио горько улыбнулся. – Я и есть главная ошибка, песчинка, которая застряла в механизме и царапает его изнутри с каждым новым оборотом. Чем больше я пытаюсь что-то исправить, тем больше ломаю. Чем дольше мы здесь говорим, тем больше вероятность, что в следующий раз ты проснешься с третьим глазом во лбу, условно говоря.

Он бросил окурок под ноги и раздавил его каблуком с такой силой, будто давил саму несправедливость мироздания.

– Энтропия, Квазар. Всё катится к чертям. И мы можем только наблюдать, как трескается стекло. Или подливать масла в огонь. Выбор, как всегда, за тобой. Но помни, что с каждым твоим шагом хаос растет. Даже если этот шаг кажется тебе шагом к порядку.

С этими словами Дио развернулся и пошел прочь, не попрощавшись, растворившись в серых сумерках наступающего вечера.

Серый… Это был поистине проклятый цвет по мнению Квазара. Он ассоциировал множество вещей, не совсем одобряемых в обществе, именно с серым цветом, и сам причислял себя к «серым» людям. Есть множество способов понять, что же за человек стоит перед тобой – кто-то считает, что у людей есть аура, знаки зодиака с гороскопами, типы личности, архетипы, темпераменты – Квазар же представлял людей разными оттенками. Пьер определенно был желтым, слегка уходящим в оранжевый, как солнечный свет на фотографиях с выкрученным контрастом года так из 2014. Крон ассоциировался с военным или травяным зеленым цветом и подобными оттенками, от цвета свежескошенной осенней травы до совсем уходящего в полное потускнение цвета старой камуфляжной куртки.

«Не ходи».

Квазар посмотрел на город, на зажигающиеся огни. Где-то там был Гаспе. Настоящий, живой. Не идеал, не монстр. Просто человек. Который, возможно, даже не подозревает, какую бурю вызвал в душе другого. Он достал телефон. Палец завис над экраном. Он мог просто стереть сообщение. Игнорировать. Послушаться Дио. Попытаться спасти себя. Что-то внутри не давало совершить выбор, который привел бы больного и обреченного, неполноценного человека – к счастливому исходу.

Это «что-то» было знакомо до тошноты. Оно сидело глубоко в костях, как врожденный порок, как неисправимый изъян в самой конструкции его существа. Он всегда чувствовал, что счастливый финал не для него. Не потому, что мир жесток, а потому, что он сам был неправильным ключом, который не мог повернуться в замке обычной, благополучной жизни. Счастье требовало права на него, внутреннего согласия быть счастливым. А у него такого согласия не было. Он был рожден с ощущением, что занимает чужое место под солнцем, что его существование – это чья-то ошибка, которую рано или поздно исправят.

Именно поэтому он с таким сладострастным отчаянием бросался в огонь своих одержимостей. Они были предсказуемы в своем разрушении. Они подтверждали его самую главную, самую глубокую веру, веру в собственную несостоятельность. Быть нормальным, найти девушку, работу, ипотеку – это было бы обманом. Мошенничеством, которое рано или поздно раскроется. А вот быть тенью, призраком, вечным неудачником, влюбленным в того, кто никогда его не увидит – это была правда. Горькая, уродливая, но единственно возможная для него правда. Спастись? Это значило бы предать самого себя. Предать ту хрупкую, болезненную идентичность, которую он выстроил из своего страха и ненависти. Словно больное животное, которое отгрызает себе лапу, попавшую в капкан, он инстинктивно выбирал саморазрушение, потому что оно было единственной формой свободы, доступной ему. Свободой быть тем, кем он, как ему казалось, и был на самом деле неудачником, чьим уделом является страдание.

Он смотрел на огни города, и они казались ему огнями чужого пира, с которого его всегда выгонят. Он был зрителем в собственном жизненном театре, и единственная роль, которую он позволял себе играть до конца, это роль жертвы. Жертвы обстоятельств, жертвы любви, жертвы собственной испорченной природы. Любая попытка выйти из этой роли вызывала у него приступ паники. Кто он тогда? Никто. Пустота.

И Гаспе был идеальным алтарем для этого саморазрушительного культа. Недосягаемый, идеальный в своем несовершенстве, он был тем богом, который никогда не ответит на молитвы, тем солнцем, которое можно только наблюдать из глубокой, холодной норы. И эта норма была его домом. Единственным местом, где он чувствовал себя по-своему безопасно.

Его палец дрогнул. Стереть сообщение значило совершить акт надежды. А надежда была для него самым страшным ядом. Она заставляла поверить, что он может быть другим, и это обещание было чудовищной ложью. Ложью, расплатой за которую становилась еще более невыносимая боль. Лучше знакомое, предсказуемое падение. Лучше боль, которую он уже знает наизусть, как старую песню. Лучше сгореть в пламени своей одержимости, чем замерзнуть в пустоте безвестности. Он не боролся с решением. Он просто сдался. И в этой капитуляции была своя ужасная, порочная свобода… свобода быть верным себе, тому самому неполноценному человеку, которым он всегда себя ощущал.

Цепочка должна замкнуться. Что ж, пусть.

Глава 5

Дождь за окном был бесконечным. Он не лил стеной, не барабанил по подоконнику, он сеялся мелкой, назойливой пылью, превращая мир за стеклом в размытую акварель серых и грязно-коричневых тонов. Квазар лежал на диване, уставившись в потолок, и чувствовал, как эта влажная мгла просачивается сквозь стены, наполняя комнату до краев. Он был пустой скорлупой, легкой и хрупкой, готовой рассыпаться от самого тихого звука. Именно сейчас Квазар и осознавал свою пустоту – смотря на небо безлунной и беззвездной ночью, он словно смотрел сквозь облака, которые и перекрывали вид на небесные тела, и чувствовал особую связь с этой пустотой.

Одновременно страшно переполненный, вот-вот рванет, и в то же время пустой до невозможности.

После ухода Дионисия он не смог пошевелиться. Слова о петлях, энтропии и неизбежном конце повисли в воздухе тяжелым, ядовитым туманом, который он продолжал вдыхать и наполнять им свои и без того больные насквозь от возобновленного курения легкие. Травить себя для Квазара не было выходом – скорее единственной необходимой для реального существования вещью. Он мог не поглощать пищу днями напролет, мог не спать сутками, отказываться от воды и долго терпеть, избегая походов в туалет. Но без самоуничтожения Квазар не был Квазаром. Травить себя работой, сложной литературой, изучением чего-то нового, неприятной компанией, вредными привычками, курением одной сигареты за другой, пока не вырвет, запивать антидепрессанты дешевым пивом, а затем ползти на четвереньках по улице, ровно один раз в месяц выпивать ту самую «пограничную» дозу таблеток, чтобы наконец свести счеты с жизнью, но всегда выживать и продолжать, продолжать…

«Он – это я».

Эта мысль не была шокирующим открытием, она была похожа на медленное, мучительное проявление фотографии в кювете с проявителем. Он всегда это чувствовал, эту жуткую, необъяснимую синхронность, это знание взгляда, этих шрамов. Дионисий был не двойником, не братом. Он был финальным кадром. Тем самым, где пленка зацикливается и начинает заедать, покрываясь царапинами и шумами.

В дверь постучали. Сначала осторожно, потом настойчивее. Квазар не отреагировал. Может, это снова Дио? Вернулся, чтобы дочитать свою ненужную нотацию? Но стук не совпадал с его ритмом. Он был громче, проще, он был наполнен жизнью, либо вовсе не наполнен ничем. Просто стук. Как техническое действие, в которое не вкладывали так много смысла.

– Квазар! Открывай, я знаю, что ты там! – это был голос Пьера. На душе стало чуть легче и светлее.

Квазар медленно, как автомат, поднялся с дивана и побрел к двери. Открыл. На пороге стоял Пьер, держа в плоскую, большую коробку и сияя во всю ширину своего простодушного лица. Его желтая, как солнце, аура, чуть не ослепила Квазара, привыкшего к серым тонам и мрачным цветам во всем.

– Ну что, встречай гостя! – Пьер без приглашения ввалился в прихожую, скинул мокрую куртку. – Увидел тебя в театре, да ты просто тень, а не человек. Решил, что нужен срочный визит «социальной помощи» нищим и несчастным. А что у тебя тут творится? Опять затворничаешь? – Пьер старался переступать через беспорядочно разбросанные вещи на полу.

Он прошел в комнату, поставил пиццу на стол и окинул взглядом хаос. Его взгляд упал на Квазара, и улыбка медленно сползла с его лица.

– Слушай, а ты и вправду паршиво выглядишь. Как после недельного запоя. Что случилось-то? Вроде же налаживалось потихоньку. Опять этот твой… Гаспе? Пьер чуть наклонил голову набок и выглядел крайне обеспокоенным.

Квазар молча опустился на стул. Он смотрел на Пьера и видел в нем все, чего у него самого никогда не было и не будет: простоту, здоровый эгоизм, умение жить, не копаясь в своих внутренностях с хирургическими инструментами. И в этот момент ему до боли захотелось выговориться. Не для того, чтобы получить совет, а для того, чтобы хоть на секунду ощутить, что его боль – не призрак, а что-то реальное, что можно вынести наружу.

– Да… все нормально, на самом деле. – что-то мешало ему рассказать всё так, как есть на самом деле. Молчание повисло в воздухе, густое и неловкое.

Пьер не отводил взгляда. Он видел сквозь этот жалкий лепет «нормально». Он видел дрожь в пальцах, впившихся в колени, и пустоту в глазах, которая была страшнее любых слез.

«Нормально», – эхом отозвалось у Квазара в голове. Какое жалкое, ничтожное слово. Щит, сотканный из паутины, против пушечного ядра реальности, которое совсем скоро разнесёт все к черту.

– Нормально? – Пьер сел напротив, отодвинув коробку с пиццей. Его лицо стало серьезным, каким Квазар видел его лишь пару раз в жизни. – Посмотри сейчас на меня. Ты выглядишь так, будто тебя вывернули наизнанку и забыли вернуть обратно. Ты дышишь через раз. Это не «нормально». Это караул. И я отсюда не уйду, пока ты не скажешь, что случилось. Хоть что-нибудь.

Эта простая, упрямая настойчивость стала последней каплей. Стена, которую Квазар выстраивал годами, дала трещину, и сквозь нее хлынула черная, липкая лава, которую он так тщательно запирал внутри.

– Я… – голос сорвался, и Квазар с ненавистью сглотнул ком, вставший в горле. – Я не знаю, с чего начать, Пьер. Ты не поймешь, ты просто не поймешь…