По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

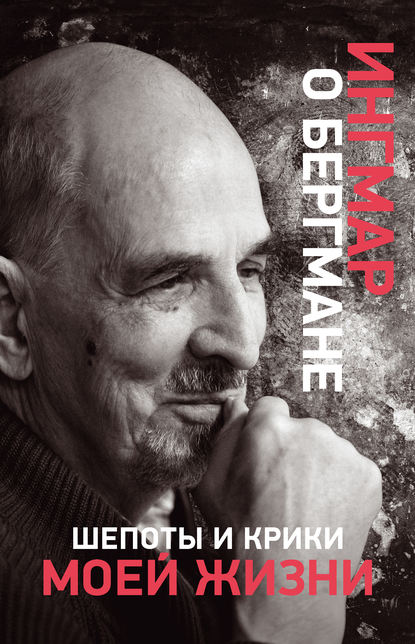

Шепоты и крики моей жизни

Автор

Жанр

Год написания книги

1987

Теги

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Шепоты и крики моей жизни

Ингмар Бергман

Юбилеи великих и знаменитых

«Все мои работы на самом деле основаны на впечатлениях детства», – признавался знаменитый шведский режиссер Ингмар Бергман. Обладатель трех «Оскаров», призов Венецианского, Каннского и Берлинского кинофестивалей, – он через творчество изживал «демонов» своего детства – ревность и подозрительность, страх и тоску родительского дома, полного подавленных желаний. Театр и кино подарили возможность перевоплощения, быстрой смены масок, ухода в магический мир фантазии: может ли такая игра излечить художника?

«Шепоты и крики моей жизни», в оригинале – «Латерна Магика» – это откровенное автобиографическое эссе, в котором воспоминания о почти шестидесяти годах активного творчества в кино и театре переплетены с рассуждениями о природе человеческих отношений, искусства и веры; это закулисье страстей и поисков, сомнений, разочарований, любви и предательства.

Ингмар Бергман

Шепоты и крики моей жизни

© Ingmar Bergman, 1987

© А. А. Афиногенова, перевод, комментарии, 2018

© ООО «Издательство АСТ», 2018

* * *

Предисловие

Ингмар Бергман – всемирно известный художник, гениальный кинорежиссер и сценарист, создатель шедевров «Земляничная поляна», «Лицо», «Улыбки летней ночи» и «Шепоты и крики». Но каким он был человеком?

«Шепоты и крики моей жизни» («Латерна Магика») – книга уникальная; она состоит из интимных признаний и оскорбительных выпадов, в ней много размышлений творческого человека, признающегося в любви к театру и кино. Бергман открывается читателю таким, каков он есть на самом деле, – откровенно, безо всяких скидок, без ненужной жалости к себе, без фальшивой скромности или скрытого тщеславия.

Детство во многом определяет нашу взрослую жизнь. И даже в шестьдесят лет в Бергмане есть что-то от болезненного уязвимого ребенка. Маленький чувствительный мальчик, хрупкий птенец в гнезде хищной птицы, который пылко любит свою мать, страдает от жестокости и грубости отца – религиозного фанатика – и соперничества с братом и сестрой. Ребенок, которому необходимо закалиться и научиться врать, чтобы выжить.

Через воспоминания прорывается его неуверенность, его сомнения и поиски, которыми была полна и сама жизнь художника. Впечатления от путешествий, встречи и разочарования, моменты страсти, – все это он педантично записывает день за днем и лишь много позже собирает воедино. Жизнь – это не длинный роман и тем более не автострада. Как говорит сам Бергман, жизнь – это смешение времен, и жанров, и всплывающих давних воспоминаний. Она противоречива. Это не связанные между собой, не выстраивающиеся в логическую цепочку памятные мгновения. Словно кадры, которые мальчик раз за разом прокручивает на своем кинематографе: фрау Холле дремлет на лугу, потом садится, вдруг исчезает и вот опять дремлет на лугу – память Бергмана продолжает работать; она возвращается, когда он меньше всего этого ожидает, подрывает настоящее, отменяет способность действовать, лишает уверенности зрелого человека. «После меня не останется мемуаров!» – высокомерно заявил Изидор Дюкас. Ингмар Бергман пользуется этим же превосходным принципом: он не поддается искушению рассказывать о себе, выпячивать себя. Ему нечего доказывать, у него нет потребности оправдываться. Он просто дает нам возможность поучаствовать в своей удивительной судьбе, которую сам не полностью контролирует. Такова цена правды.

Его жизнь сотрясали великие страсти. Женщины не были для Бергмана объектом завоевания, как для Дон Жуана, хотя он стремительно их меняет, – они были скорее загадкой, тайной в мире обыденности. А какие женщины! Актрисы, о которых мечтают все его современники: Улла Якобссон, Лив Ульман, божественная Ингрид Тулин и Биби Андерссон, предмет вожделения множества мужчин и зависти бесчисленных женщин. В его фильмах они олицетворяют красоту, молодость и решимость, в них есть что-то от древнего шведского язычества, они излучают силу и чувственность и представляют полную противоположность надменной скуке пуританского общества. Они следуют за Бергманом и… предают – если только он не предает их первым. Но помнит он их всех, не отказываясь ни от одного мгновения прошлого.

Образ матери – решающий в жизни Бергмана: образ жесткой и сдержанной женщины, собирающейся бросить мужа и детей ради другой любви, – немыслимый поступок в то время. Её ухода Бергман боялся больше, чем гнева отца, и не мог забыть те сцены, когда мать стояла у входной двери, а отец не давал ей уйти. Раз он толкнул ее, она упала, из носа хлынула кровь, и перепуганный ребенок пронзительно закричал. Это была всего лишь бурная супружеская ссора, но она навсегда оставила отметину в душе мальчика.

Другая женщина – его бабушка, у которой он жил в Воромсе, в дачном доме в Даларна, – единственная, кто обращался с ним как с равным, кто разговаривал с ним, «рассуждал» и учил быть свободным.

Женщины, просветившие его: Мэрта, одно лето целомудренной любви к девочке-ровеснице (она станет прообразом Моники в фильме «Лето с Моникой», самой романтичной его картине) и уродина Анна с ее мощным телом и звериной любовью – время пробудившейся сексуальности. Вторая великая страсть Бергмана, его безоговорочная любовь к театру, прекрасно сочетается с первой – естественной страстностью его натуры.

«Шепоты и крики моей жизни» – это вахтенный журнал долгого общения кинематографиста со сценическим искусством – и особенно с работой вне сцены: администрированием, сценографией, репетициями, выбором актеров, яростными спорами с продюсерами, разрешением финансовых проблем. Бергман хорошо знает, как работает театр. Как Мольер и, очевидно, Шекспир до него, он перепробовал все: от суфлерской будки до казалось бы завидной, но для него невыносимой позиции главы Драматена[1 - Шведский национальный театр, основанный в 1788 году], западни известности, в результате чего он потерял свободу и вскоре возненавидел эту работу. Страсть к женщинам и страсть к театру – одно и тоже для человека, единственным учителем которого был Август Стриндберг. Бергману дороги все пьесы Стриндберга, особенно «Фрёкен Жюли», но он считает себя скорее его верным слугой, чем наследником. Тот же искусственно сконструированный мир, та же женственность – в основе своей точная противоположность гимнастической мужественности гитлеровских войск…

В театре Бергману никогда не бывает скучно. Там он в своей стихии: язык, сценография, костюмы, голоса, дикция, напряжение. Там он обнаруживает, что ненавидит конформизм, посредственность, правила приличий и слащавую христианскую тиранию. В театре всегда где-то присутствует дьявол, затерроризированному сыну уппсальского пастора нужен только он. Это его реванш, его месть установленному порядку. И его обаяние. Театр, кино, да сама жизнь – желанный, неотразимый беспорядок. Похоже, Бергман уже в начале своего творческого приключения придерживался совета Уильяма Фолкнера: «Kill your darlings»[2 - Убивайте своих возлюбленных (англ.)].

* * *

Театр, кино и женщины. Если верить Стриндбергу, можно спросить себя, что реальнее: «Бывают моменты, когда я сомневаюсь, что жизнь более реальна, чем мои сочинения». Бергман выбирает это высказывание в качестве своего девиза. Но «сочинения» надо записывать. Для Бергмана искусство немыслимо без писательства. Он ни на каких условиях не принимает импровизацию. Все его фильмы и, в определенной степени, постановки существуют в виде книг. Он пишет книги, отдает их в печать и раздает актерам перед съемками. Он следует жесткому плану, но это не исключает, что может произойти чудо: мгновение, когда камера случайно запечатлеет нечто неожиданное. Такой божественный момент случился во время съемок «Земляничной поляны» с его другом, незабвенным Виктором Шёстрёмом.

Искусство жить с женщинами – это совсем не то, что жить в обществе. Бергман безнравственен или, скорее, асоциален, и только с выбранными им женщинами он обретает профессию, энергию – обретает дом. Возможно, потому, что искусство для него, как он говорит в этой поразительной, глубокой, нелогичной и безупречной книге, полно лжи, зависти, эротических игр и трагикомедий; оно развивает ясность ума и является полем битвы, где ничего нельзя завоевать. Зато оно богато уроками. Прочитайте «Шепоты и крики моей жизни», она сделает вас лучше.

И какой же блистательный писатель этот человек театра!

Жан-Мари Гюстав Ле Клезио

I

К моменту моего появления на свет в июле 1918 года мать болела «испанкой», я был очень плох, и потому меня вынуждены были крестить прямо в больнице. Наш старый домашний врач, зайдя как-то навестить семью, осмотрел новорожденного и заявил, что младенец может погибнуть от истощения. И тогда бабушка (со стороны матери) забрала меня с собой на дачу в Даларна. В поездке – а в то время такое путешествие занимало целый день – бабушка кормила меня бисквитом, размоченным в воде. Когда мы добрались до места, я едва дышал. Бабушка все-таки не теряла надежды и нашла кормилицу – славную светловолосую девушку из соседней деревни; я начал прибавлять в весе, но при этом постоянно мучился болями в животе и рвотой.

Кроме того, меня то и дело настигали какие-то непостижимые болезни, и я никак не мог решить, стоит ли мне продолжать жить. Где-то в глубине сознания осталась память о моем тогдашнем состоянии: вонь от выделений тела, влажная, натирающая кожу одежда, мягкий свет ночника, приоткрытая дверь в соседнюю комнату, тяжелое дыхание няньки, крадущиеся шаги, шепчущие голоса, солнечные зайчики на графине с водой. Все это я помню. Не помню лишь чувства страха. Оно появилось позднее.

Окна столовой выходили на темный задний двор, обнесенный высокой кирпичной стеной. Там – уборная, мусорные баки, стойка для выбивания ковров, жирные крысы. Я сижу на чьих-то коленях, меня кормят молочной смесью. На серой клеенке с красным кантом стоит эмалированная миска – голубые цветочки на белом фоне, – в которой отражается скупой свет из окна. Я наклоняюсь в разные стороны, пробую различные углы зрения. С каждым поворотом головы отражения в миске меняются и образуют новый рисунок. И вдруг начинается рвота.

Это, по всей видимости, мое самое раннее воспоминание – мы жили тогда в угловом доме на перекрестке улиц Шеппаргатан и Стургатан, на втором этаже. Осенью 1920 года мы переехали на Виллагатан, 22, в районе Эстермальма. Квартира пахнет свежей краской и натертым паркетом. В детской пол покрыт ярко-желтым линолеумом, на окнах светлые опускающиеся шторы, на которых нарисованы рыцарские замки и полевые цветы. У матери мягкие, нежные руки, она никуда не спешит, часто рассказывает сказки. Отец, как-то раз вставая утром с кровати, опрокидывает ночной горшок и кричит: «Поцелуй меня в задницу!» В кухне, напевая, хозяйничают две девушки из Даларна. По другую сторону лестничной площадки живет моя однолетка по имени Типпан. Она горазда на выдумки и предприимчива. Мы с ней сравниваем строение наших тел и обнаруживаем интересные различия. Кто-то застает нас за этим занятием, но ничего не говорит.

Появляется на свет моя сестра, мне четыре года, и положение радикально меняется: главную роль вдруг начинает играть эта жирная уродина. Меня изгоняют из материнской постели, отец сияет от радости, склоняясь над орущим свертком. Демон ревности рвет когтями мое сердце, я неистовствую, рыдаю, делаю кучи на пол и вымазываюсь с ног до головы. Я и мой старший брат, с которым мы обычно смертельно враждовали, заключаем мир и придумываем разные способы, как извести эту отвратительную тварь. Брат почему-то считает меня наиболее подходящей кандидатурой для выполнения нашего плана. Я чувствую себя польщенным, и мы ждем подходящего случая.

Однажды тихим солнечным днем, полагая, что в квартире никого нет, я проскальзываю в родительскую спальню, где в розовой корзине спит это существо. Пододвигаю стул, взбираюсь на него и смотрю на раскормленное лицо и слюнявый рот. От брата я получил четкие инструкции по поводу того, что мне нужно делать, но неправильно их понял. Вместо того чтобы сжать шею сестры, я давлю ей на грудь. Она тут же просыпается с пронзительным криком, я зажимаю ей рот рукой, она таращит свои водянистые голубые глаза, они косят, я делаю шаг вперед, чтобы было удобнее схватить ее, теряю опору и падаю на пол.

Помню, действие это сопровождалось острым наслаждением, которое почти мгновенно сменилось ужасом.

Я склоняюсь над фотографиями моего детства, рассматриваю в лупу лицо матери и пытаюсь пробиться сквозь угасшие чувства. Конечно, я любил ее, она весьма привлекательна на этой фотографии: густые волосы с пробором посередине над низким, широким лбом, нежный овал лица, приветливо изогнутые чувственные губы, теплый, открытый взгляд из-под темных, красивой формы бровей, маленькие сильные руки.

Мое четырехлетнее сердце сгорало от собачьей любви.

Но наши отношения были вовсе не так просты – моя преданность досаждала ей, вызывала раздражение, а проявления нежности с моей стороны и бурные вспышки эмоций беспокоили ее. Она нередко отсылала меня прочь холодным ироничным тоном. Я рыдал от бешенства и разочарования. Отношение матери к брату было гораздо проще, поскольку ей все время приходилось защищать его от отца, воспитательный метод которого отличался суровой твердостью и включал в себя жестокие телесные наказания в качестве непременного аргумента.

Со временем я понял, что мое то сентиментальное, то неистовое обожание не оказывает ровным счетом никакого действия.

С ранних лет я начал искать ту манеру поведения, которая могла бы понравиться матери, привлечь ее внимание. Заболевший немедленно вызывал ее участие. А так как я был болезненным ребенком, страдавшим всевозможными недугами, болезнь стала хотя и неприятным, но зато надежным способом пробудить у нее нежность. Симуляцию же мать распознавала сразу (она была дипломированной медсестрой) и наказывала за нее на совесть.

Другой способ обратить на себя ее внимание был опаснее. Обнаружив, что мать не выносила равнодушия и безразличия – ведь это было ее собственное оружие, – я научился обуздывать свою страсть и повел удивительную игру, главными элементами которой были высокомерие и холодная приветливость. Что уж я там вытворял, не помню, но любовь делает человека изобретательным, и вскоре мне удалось пробудить интерес к моему кровоточащему чувству собственного достоинства.

Проблема заключалась лишь в том, что я так и не получил возможности раскрыть карты, сбросить маску и испытать сладость ответной любви.

Много лет спустя, когда мать лежала в больнице со вторым инфарктом и с трубкой в носу, мы заговорили с ней о нашей жизни. Я рассказал ей о своей детской страсти, и мать призналась, что ее это очень мучило, но вовсе не так, как полагал я. Оказывается, она поделилась своими тревогами со знаменитым детским врачом, и тот в самых серьезных выражениях высказал ей свои опасения (начало 20-х годов). Он посоветовал ей самым решительным образом отклонять мои, как он выразился, «болезненные заигрывания». Любая уступка повредит мне на всю жизнь.

У меня сохранилось отчетливое воспоминание об одном визите к этому врачу. Поводом послужил мой отказ ходить в школу несмотря на то, что мне уже исполнилось шесть лет. День за днем меня, орущего от страха, втаскивали или вносили в класс. Все окружавшие меня предметы вызывали у меня немедленно рвотный рефлекс, я падал в обмороки, появились нарушения вестибулярного аппарата. В конце концов я победил, и посещение школы отодвинули на неопределенный срок, но визита к выдающемуся педиатру избежать не удалось.

У доктора была большая борода, высокий стоячий воротник, и от него пахло сигарами. Он стянул с меня штаны, взял одной рукой мой крошечный член, а указательным пальцем другой очертил в паху треугольник и сказал матери, сидевшей наискосок позади меня в отороченном мехом пальто и темно-зеленой бархатной шляпке с вуалью: «В этом отношении ваш сын еще ребенок».

Когда мы вернулись домой после визита к врачу, на меня надели бледно-желтый передник с красной каймой и вышитой кошкой и дали горячий шоколад и бутерброд с сыром, после чего я отправился в отвоеванную детскую – брат болел скарлатиной и жил где-то в другом месте (я, разумеется, надеялся, что он умрет – в то время скарлатина была опасной болезнью). Из шкафа с игрушками я вытащил деревянную тележку с красными колесами и желтыми спицами и запряг в оглобли деревянную лошадь. Угроза посещения школы поблекла, уступив место сладостным воспоминаниям о достигнутом успехе.

Как-то позвонила мать и сказала, что отца положили в больницу на операцию по поводу злокачественной опухоли пищевода. Она хотела, чтобы я навестил его. Я ответил, что у меня на это нет ни желания, ни времени, говорить нам с отцом не о чем, он для меня чужой человек, а если я навещу его, лежащего, по всей видимости, на смертном одре, он будет лишь напуган и смущен. Мать разозлилась и начала настаивать. Я тоже возмущенно попросил ее перестать играть на моих чувствах. Вечно одно и то же: ну сделай это ради меня. Мать пришла в бешенство и разрыдалась, а я, заметив, что слезы никогда на меня не действовали, бросил трубку.

В тот вечер я дежурил в театре – проверял сцены, беседовал с артистами, проводил в зал зрителей, опоздавших из-за чудовищного снежного бурана. Но большую часть времени сидел в своем кабинете и работал над мизансценами к «Дознанию» Петера Вайса.

Зазвонил телефон, и телефонистка сообщила мне, что внизу стоит фру Бергман и требует свидания с директором театра. Поскольку я знал нескольких фру Бергман, я ворчливо спросил, какая еще, черт возьми, фру Бергман? Телефонистка немного испуганно ответила, что это моя мать и она желает поговорить со своим сыном – немедленно.

Я спустился вниз и привел мать в кабинет – буран не помешал ей явиться в театр. Она тяжело дышала – от напряжения, больного сердца и гнева. Я предложил ей сесть и спросил, не хочет ли она выпить чашку чая. Нет, садиться она и не подумает и чай пить не намерена. Она пришла, чтобы еще раз услышать от меня те оскорбительные, бессердечные и грубые слова, которые я сказал ей по телефону днем. Она желает посмотреть на выражение моего лица, когда я буду отрекаться от своих родителей и оскорблять их.

На ковре вокруг маленькой, одетой в шубу фигурки образовались темные пятна от таявшего снега. Она была очень бледна, глаза потемнели от гнева, нос покраснел.

Ингмар Бергман

Юбилеи великих и знаменитых

«Все мои работы на самом деле основаны на впечатлениях детства», – признавался знаменитый шведский режиссер Ингмар Бергман. Обладатель трех «Оскаров», призов Венецианского, Каннского и Берлинского кинофестивалей, – он через творчество изживал «демонов» своего детства – ревность и подозрительность, страх и тоску родительского дома, полного подавленных желаний. Театр и кино подарили возможность перевоплощения, быстрой смены масок, ухода в магический мир фантазии: может ли такая игра излечить художника?

«Шепоты и крики моей жизни», в оригинале – «Латерна Магика» – это откровенное автобиографическое эссе, в котором воспоминания о почти шестидесяти годах активного творчества в кино и театре переплетены с рассуждениями о природе человеческих отношений, искусства и веры; это закулисье страстей и поисков, сомнений, разочарований, любви и предательства.

Ингмар Бергман

Шепоты и крики моей жизни

© Ingmar Bergman, 1987

© А. А. Афиногенова, перевод, комментарии, 2018

© ООО «Издательство АСТ», 2018

* * *

Предисловие

Ингмар Бергман – всемирно известный художник, гениальный кинорежиссер и сценарист, создатель шедевров «Земляничная поляна», «Лицо», «Улыбки летней ночи» и «Шепоты и крики». Но каким он был человеком?

«Шепоты и крики моей жизни» («Латерна Магика») – книга уникальная; она состоит из интимных признаний и оскорбительных выпадов, в ней много размышлений творческого человека, признающегося в любви к театру и кино. Бергман открывается читателю таким, каков он есть на самом деле, – откровенно, безо всяких скидок, без ненужной жалости к себе, без фальшивой скромности или скрытого тщеславия.

Детство во многом определяет нашу взрослую жизнь. И даже в шестьдесят лет в Бергмане есть что-то от болезненного уязвимого ребенка. Маленький чувствительный мальчик, хрупкий птенец в гнезде хищной птицы, который пылко любит свою мать, страдает от жестокости и грубости отца – религиозного фанатика – и соперничества с братом и сестрой. Ребенок, которому необходимо закалиться и научиться врать, чтобы выжить.

Через воспоминания прорывается его неуверенность, его сомнения и поиски, которыми была полна и сама жизнь художника. Впечатления от путешествий, встречи и разочарования, моменты страсти, – все это он педантично записывает день за днем и лишь много позже собирает воедино. Жизнь – это не длинный роман и тем более не автострада. Как говорит сам Бергман, жизнь – это смешение времен, и жанров, и всплывающих давних воспоминаний. Она противоречива. Это не связанные между собой, не выстраивающиеся в логическую цепочку памятные мгновения. Словно кадры, которые мальчик раз за разом прокручивает на своем кинематографе: фрау Холле дремлет на лугу, потом садится, вдруг исчезает и вот опять дремлет на лугу – память Бергмана продолжает работать; она возвращается, когда он меньше всего этого ожидает, подрывает настоящее, отменяет способность действовать, лишает уверенности зрелого человека. «После меня не останется мемуаров!» – высокомерно заявил Изидор Дюкас. Ингмар Бергман пользуется этим же превосходным принципом: он не поддается искушению рассказывать о себе, выпячивать себя. Ему нечего доказывать, у него нет потребности оправдываться. Он просто дает нам возможность поучаствовать в своей удивительной судьбе, которую сам не полностью контролирует. Такова цена правды.

Его жизнь сотрясали великие страсти. Женщины не были для Бергмана объектом завоевания, как для Дон Жуана, хотя он стремительно их меняет, – они были скорее загадкой, тайной в мире обыденности. А какие женщины! Актрисы, о которых мечтают все его современники: Улла Якобссон, Лив Ульман, божественная Ингрид Тулин и Биби Андерссон, предмет вожделения множества мужчин и зависти бесчисленных женщин. В его фильмах они олицетворяют красоту, молодость и решимость, в них есть что-то от древнего шведского язычества, они излучают силу и чувственность и представляют полную противоположность надменной скуке пуританского общества. Они следуют за Бергманом и… предают – если только он не предает их первым. Но помнит он их всех, не отказываясь ни от одного мгновения прошлого.

Образ матери – решающий в жизни Бергмана: образ жесткой и сдержанной женщины, собирающейся бросить мужа и детей ради другой любви, – немыслимый поступок в то время. Её ухода Бергман боялся больше, чем гнева отца, и не мог забыть те сцены, когда мать стояла у входной двери, а отец не давал ей уйти. Раз он толкнул ее, она упала, из носа хлынула кровь, и перепуганный ребенок пронзительно закричал. Это была всего лишь бурная супружеская ссора, но она навсегда оставила отметину в душе мальчика.

Другая женщина – его бабушка, у которой он жил в Воромсе, в дачном доме в Даларна, – единственная, кто обращался с ним как с равным, кто разговаривал с ним, «рассуждал» и учил быть свободным.

Женщины, просветившие его: Мэрта, одно лето целомудренной любви к девочке-ровеснице (она станет прообразом Моники в фильме «Лето с Моникой», самой романтичной его картине) и уродина Анна с ее мощным телом и звериной любовью – время пробудившейся сексуальности. Вторая великая страсть Бергмана, его безоговорочная любовь к театру, прекрасно сочетается с первой – естественной страстностью его натуры.

«Шепоты и крики моей жизни» – это вахтенный журнал долгого общения кинематографиста со сценическим искусством – и особенно с работой вне сцены: администрированием, сценографией, репетициями, выбором актеров, яростными спорами с продюсерами, разрешением финансовых проблем. Бергман хорошо знает, как работает театр. Как Мольер и, очевидно, Шекспир до него, он перепробовал все: от суфлерской будки до казалось бы завидной, но для него невыносимой позиции главы Драматена[1 - Шведский национальный театр, основанный в 1788 году], западни известности, в результате чего он потерял свободу и вскоре возненавидел эту работу. Страсть к женщинам и страсть к театру – одно и тоже для человека, единственным учителем которого был Август Стриндберг. Бергману дороги все пьесы Стриндберга, особенно «Фрёкен Жюли», но он считает себя скорее его верным слугой, чем наследником. Тот же искусственно сконструированный мир, та же женственность – в основе своей точная противоположность гимнастической мужественности гитлеровских войск…

В театре Бергману никогда не бывает скучно. Там он в своей стихии: язык, сценография, костюмы, голоса, дикция, напряжение. Там он обнаруживает, что ненавидит конформизм, посредственность, правила приличий и слащавую христианскую тиранию. В театре всегда где-то присутствует дьявол, затерроризированному сыну уппсальского пастора нужен только он. Это его реванш, его месть установленному порядку. И его обаяние. Театр, кино, да сама жизнь – желанный, неотразимый беспорядок. Похоже, Бергман уже в начале своего творческого приключения придерживался совета Уильяма Фолкнера: «Kill your darlings»[2 - Убивайте своих возлюбленных (англ.)].

* * *

Театр, кино и женщины. Если верить Стриндбергу, можно спросить себя, что реальнее: «Бывают моменты, когда я сомневаюсь, что жизнь более реальна, чем мои сочинения». Бергман выбирает это высказывание в качестве своего девиза. Но «сочинения» надо записывать. Для Бергмана искусство немыслимо без писательства. Он ни на каких условиях не принимает импровизацию. Все его фильмы и, в определенной степени, постановки существуют в виде книг. Он пишет книги, отдает их в печать и раздает актерам перед съемками. Он следует жесткому плану, но это не исключает, что может произойти чудо: мгновение, когда камера случайно запечатлеет нечто неожиданное. Такой божественный момент случился во время съемок «Земляничной поляны» с его другом, незабвенным Виктором Шёстрёмом.

Искусство жить с женщинами – это совсем не то, что жить в обществе. Бергман безнравственен или, скорее, асоциален, и только с выбранными им женщинами он обретает профессию, энергию – обретает дом. Возможно, потому, что искусство для него, как он говорит в этой поразительной, глубокой, нелогичной и безупречной книге, полно лжи, зависти, эротических игр и трагикомедий; оно развивает ясность ума и является полем битвы, где ничего нельзя завоевать. Зато оно богато уроками. Прочитайте «Шепоты и крики моей жизни», она сделает вас лучше.

И какой же блистательный писатель этот человек театра!

Жан-Мари Гюстав Ле Клезио

I

К моменту моего появления на свет в июле 1918 года мать болела «испанкой», я был очень плох, и потому меня вынуждены были крестить прямо в больнице. Наш старый домашний врач, зайдя как-то навестить семью, осмотрел новорожденного и заявил, что младенец может погибнуть от истощения. И тогда бабушка (со стороны матери) забрала меня с собой на дачу в Даларна. В поездке – а в то время такое путешествие занимало целый день – бабушка кормила меня бисквитом, размоченным в воде. Когда мы добрались до места, я едва дышал. Бабушка все-таки не теряла надежды и нашла кормилицу – славную светловолосую девушку из соседней деревни; я начал прибавлять в весе, но при этом постоянно мучился болями в животе и рвотой.

Кроме того, меня то и дело настигали какие-то непостижимые болезни, и я никак не мог решить, стоит ли мне продолжать жить. Где-то в глубине сознания осталась память о моем тогдашнем состоянии: вонь от выделений тела, влажная, натирающая кожу одежда, мягкий свет ночника, приоткрытая дверь в соседнюю комнату, тяжелое дыхание няньки, крадущиеся шаги, шепчущие голоса, солнечные зайчики на графине с водой. Все это я помню. Не помню лишь чувства страха. Оно появилось позднее.

Окна столовой выходили на темный задний двор, обнесенный высокой кирпичной стеной. Там – уборная, мусорные баки, стойка для выбивания ковров, жирные крысы. Я сижу на чьих-то коленях, меня кормят молочной смесью. На серой клеенке с красным кантом стоит эмалированная миска – голубые цветочки на белом фоне, – в которой отражается скупой свет из окна. Я наклоняюсь в разные стороны, пробую различные углы зрения. С каждым поворотом головы отражения в миске меняются и образуют новый рисунок. И вдруг начинается рвота.

Это, по всей видимости, мое самое раннее воспоминание – мы жили тогда в угловом доме на перекрестке улиц Шеппаргатан и Стургатан, на втором этаже. Осенью 1920 года мы переехали на Виллагатан, 22, в районе Эстермальма. Квартира пахнет свежей краской и натертым паркетом. В детской пол покрыт ярко-желтым линолеумом, на окнах светлые опускающиеся шторы, на которых нарисованы рыцарские замки и полевые цветы. У матери мягкие, нежные руки, она никуда не спешит, часто рассказывает сказки. Отец, как-то раз вставая утром с кровати, опрокидывает ночной горшок и кричит: «Поцелуй меня в задницу!» В кухне, напевая, хозяйничают две девушки из Даларна. По другую сторону лестничной площадки живет моя однолетка по имени Типпан. Она горазда на выдумки и предприимчива. Мы с ней сравниваем строение наших тел и обнаруживаем интересные различия. Кто-то застает нас за этим занятием, но ничего не говорит.

Появляется на свет моя сестра, мне четыре года, и положение радикально меняется: главную роль вдруг начинает играть эта жирная уродина. Меня изгоняют из материнской постели, отец сияет от радости, склоняясь над орущим свертком. Демон ревности рвет когтями мое сердце, я неистовствую, рыдаю, делаю кучи на пол и вымазываюсь с ног до головы. Я и мой старший брат, с которым мы обычно смертельно враждовали, заключаем мир и придумываем разные способы, как извести эту отвратительную тварь. Брат почему-то считает меня наиболее подходящей кандидатурой для выполнения нашего плана. Я чувствую себя польщенным, и мы ждем подходящего случая.

Однажды тихим солнечным днем, полагая, что в квартире никого нет, я проскальзываю в родительскую спальню, где в розовой корзине спит это существо. Пододвигаю стул, взбираюсь на него и смотрю на раскормленное лицо и слюнявый рот. От брата я получил четкие инструкции по поводу того, что мне нужно делать, но неправильно их понял. Вместо того чтобы сжать шею сестры, я давлю ей на грудь. Она тут же просыпается с пронзительным криком, я зажимаю ей рот рукой, она таращит свои водянистые голубые глаза, они косят, я делаю шаг вперед, чтобы было удобнее схватить ее, теряю опору и падаю на пол.

Помню, действие это сопровождалось острым наслаждением, которое почти мгновенно сменилось ужасом.

Я склоняюсь над фотографиями моего детства, рассматриваю в лупу лицо матери и пытаюсь пробиться сквозь угасшие чувства. Конечно, я любил ее, она весьма привлекательна на этой фотографии: густые волосы с пробором посередине над низким, широким лбом, нежный овал лица, приветливо изогнутые чувственные губы, теплый, открытый взгляд из-под темных, красивой формы бровей, маленькие сильные руки.

Мое четырехлетнее сердце сгорало от собачьей любви.

Но наши отношения были вовсе не так просты – моя преданность досаждала ей, вызывала раздражение, а проявления нежности с моей стороны и бурные вспышки эмоций беспокоили ее. Она нередко отсылала меня прочь холодным ироничным тоном. Я рыдал от бешенства и разочарования. Отношение матери к брату было гораздо проще, поскольку ей все время приходилось защищать его от отца, воспитательный метод которого отличался суровой твердостью и включал в себя жестокие телесные наказания в качестве непременного аргумента.

Со временем я понял, что мое то сентиментальное, то неистовое обожание не оказывает ровным счетом никакого действия.

С ранних лет я начал искать ту манеру поведения, которая могла бы понравиться матери, привлечь ее внимание. Заболевший немедленно вызывал ее участие. А так как я был болезненным ребенком, страдавшим всевозможными недугами, болезнь стала хотя и неприятным, но зато надежным способом пробудить у нее нежность. Симуляцию же мать распознавала сразу (она была дипломированной медсестрой) и наказывала за нее на совесть.

Другой способ обратить на себя ее внимание был опаснее. Обнаружив, что мать не выносила равнодушия и безразличия – ведь это было ее собственное оружие, – я научился обуздывать свою страсть и повел удивительную игру, главными элементами которой были высокомерие и холодная приветливость. Что уж я там вытворял, не помню, но любовь делает человека изобретательным, и вскоре мне удалось пробудить интерес к моему кровоточащему чувству собственного достоинства.

Проблема заключалась лишь в том, что я так и не получил возможности раскрыть карты, сбросить маску и испытать сладость ответной любви.

Много лет спустя, когда мать лежала в больнице со вторым инфарктом и с трубкой в носу, мы заговорили с ней о нашей жизни. Я рассказал ей о своей детской страсти, и мать призналась, что ее это очень мучило, но вовсе не так, как полагал я. Оказывается, она поделилась своими тревогами со знаменитым детским врачом, и тот в самых серьезных выражениях высказал ей свои опасения (начало 20-х годов). Он посоветовал ей самым решительным образом отклонять мои, как он выразился, «болезненные заигрывания». Любая уступка повредит мне на всю жизнь.

У меня сохранилось отчетливое воспоминание об одном визите к этому врачу. Поводом послужил мой отказ ходить в школу несмотря на то, что мне уже исполнилось шесть лет. День за днем меня, орущего от страха, втаскивали или вносили в класс. Все окружавшие меня предметы вызывали у меня немедленно рвотный рефлекс, я падал в обмороки, появились нарушения вестибулярного аппарата. В конце концов я победил, и посещение школы отодвинули на неопределенный срок, но визита к выдающемуся педиатру избежать не удалось.

У доктора была большая борода, высокий стоячий воротник, и от него пахло сигарами. Он стянул с меня штаны, взял одной рукой мой крошечный член, а указательным пальцем другой очертил в паху треугольник и сказал матери, сидевшей наискосок позади меня в отороченном мехом пальто и темно-зеленой бархатной шляпке с вуалью: «В этом отношении ваш сын еще ребенок».

Когда мы вернулись домой после визита к врачу, на меня надели бледно-желтый передник с красной каймой и вышитой кошкой и дали горячий шоколад и бутерброд с сыром, после чего я отправился в отвоеванную детскую – брат болел скарлатиной и жил где-то в другом месте (я, разумеется, надеялся, что он умрет – в то время скарлатина была опасной болезнью). Из шкафа с игрушками я вытащил деревянную тележку с красными колесами и желтыми спицами и запряг в оглобли деревянную лошадь. Угроза посещения школы поблекла, уступив место сладостным воспоминаниям о достигнутом успехе.

Как-то позвонила мать и сказала, что отца положили в больницу на операцию по поводу злокачественной опухоли пищевода. Она хотела, чтобы я навестил его. Я ответил, что у меня на это нет ни желания, ни времени, говорить нам с отцом не о чем, он для меня чужой человек, а если я навещу его, лежащего, по всей видимости, на смертном одре, он будет лишь напуган и смущен. Мать разозлилась и начала настаивать. Я тоже возмущенно попросил ее перестать играть на моих чувствах. Вечно одно и то же: ну сделай это ради меня. Мать пришла в бешенство и разрыдалась, а я, заметив, что слезы никогда на меня не действовали, бросил трубку.

В тот вечер я дежурил в театре – проверял сцены, беседовал с артистами, проводил в зал зрителей, опоздавших из-за чудовищного снежного бурана. Но большую часть времени сидел в своем кабинете и работал над мизансценами к «Дознанию» Петера Вайса.

Зазвонил телефон, и телефонистка сообщила мне, что внизу стоит фру Бергман и требует свидания с директором театра. Поскольку я знал нескольких фру Бергман, я ворчливо спросил, какая еще, черт возьми, фру Бергман? Телефонистка немного испуганно ответила, что это моя мать и она желает поговорить со своим сыном – немедленно.

Я спустился вниз и привел мать в кабинет – буран не помешал ей явиться в театр. Она тяжело дышала – от напряжения, больного сердца и гнева. Я предложил ей сесть и спросил, не хочет ли она выпить чашку чая. Нет, садиться она и не подумает и чай пить не намерена. Она пришла, чтобы еще раз услышать от меня те оскорбительные, бессердечные и грубые слова, которые я сказал ей по телефону днем. Она желает посмотреть на выражение моего лица, когда я буду отрекаться от своих родителей и оскорблять их.

На ковре вокруг маленькой, одетой в шубу фигурки образовались темные пятна от таявшего снега. Она была очень бледна, глаза потемнели от гнева, нос покраснел.