По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

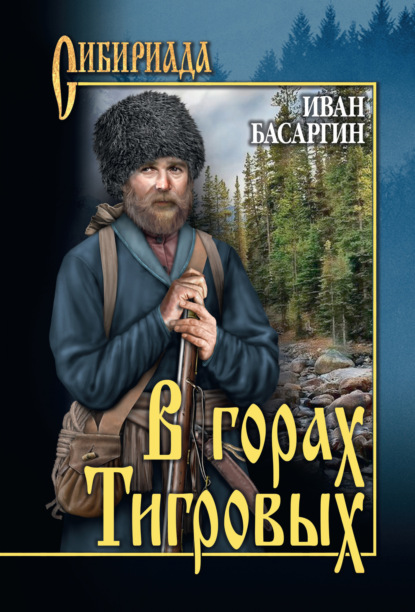

В горах Тигровых

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Заполошный крик и сильный стук в переплет рамы разбудил Феодосия. Поднял Силовых на ноги. Десятский орал что есть мочи:

– Эй, Силовы, поднимайтесь! Урядник кличет свой покос косить!

– Вашу бабушку! Такой сон спугнули! Господи, эко хороша там землица-то! Глаз радует, а уж душу – и не обсказать! Все млеет в тебе, будто впервой бабу полюбил. Сволочи! Не дали во сне пожить там.

И сразу навалилась вязкая лень, скука, безразличие. Отрешенно посмотрел на своих, бросил:

– Вставайте!

Меланья уже хлопотала у печи.

– Вот на кого напасти нет, так это на нашего урядника. Не успели дух перевести, тут же понадобились ему робить. Свои травы сохнут на корню, а тут за спаси Христос чужие коси. Ему что – оттяпал у нас заливные луга, и душа не болит, а тут… – Встал, отряхнул с холщовых штанов солому, подошел к рукомойнику, плеснул в бороду пригоршню воды, вытерся рукавом. Сел к столу. Репа была напарена еще с вечера, чуть разогрела ее Меланья – и на стол.

– Дал бы нам бог вместо репы блины! – со вздохом бросил Максим.

– Замолчь, щанок, ишь растявкался! – посуровел Феодосий – Бога не замай, еще мал. Не будь его, совсем бы зачахли.

Андрей усмехнулся. Непонятный человек – отец. При нем клянет бога на все корки, при других сынах за бога горой. В подземелье тоже бога, кроме как матом, и не поминал.

– Квас и вода – богатырская еда, – продолжал Феодосий.

– Ага, однако бог судит и делит люд не по-божески. У божьего человека – попа от свинячьего визга в ушах звенит, а у нас тишь. У него и свиньи лучше едят, чем мы.

– Сказано молчать в застолье!

Солнце еще где-то блуждало у горизонта, будто не могло найти себе окна, чтобы выйти в чистое небо, а мужики уже были на ногах. Хоть и говорил Феодосий: мол, кто встает с росами, те не будут босыми, – присказка не вязалась с жизнью. Реденький туман курился над рекой Осиновкой. Жидкая роса упала на травы. Конечно, легче косить даже по такой росе, но надолго ли она? Косить придется весь день, смахивая пот с лица. Правда, в ночь травы будто приободрились, повеселели, приподнялись, расправились. В день снова поникнут.

Первыми из косарей вышли Силовы, это Андрей и Феодосий. Братья ушли косить богачам. Феодосий оглянулся на ворота: а, черт с ними, за воротами не спрячешь свою нищету. Пусть уж все видят, что мы захирели.

Вышел на урядницкий покос и Иван Воров с сыном Степаном. Человек «довякий», так говорил об Иване Феодосий. На отходах он чаще молчит, грустит по своей хохотушке и красавице Харитинье. Боится, как бы не соблазнили ее богатеи, которые, как мухи, к ней тянутся. А Харитинья – баба-заводила: если кто из баб повесил нос, бросит терпкое слово, подбодрит – и, смотришь, ожила грустяга.

Сам Иван Воров, когда дома, не уступает хозяйке: весельчак, хват. Выпить не дурак, но только на чужое, говорит, мол, со своих меня рвет, голова болит, спасу нету, а вот на дармовщину – никакой болести. «Такое уж у меня нутро распаскудное…»

Иван Воров редко чешет волосы и бороду, разве что по престольным праздникам. Бородища – ком шерсти. Волосы на голове – суслон неугоенный. Светловолос, рыжебород. Двухмастный. О таких говорят, что они счастливые. Нос крючковат, лицо сухое. Походка веселая и упругая. Катится по земле, будто колобок. Часто смешит мужиков своими комедиями. Только вышел, глаз не продрал, а тут же кричат:

– Иване, а Иване, а ну, поломай комедь! – Кажется, Феодосий: знать, прошла обида на мужиков.

– Счас… Вот все сойдутся, так и поломаю.

Начали подходить мужики, Иван начал свои комедии.

Вот поп Викентий, он крадется вдоль забора, прелюбодей, от Параськи бежит. А тут попадья затаилась у калитки и ждет с поленом в руке. Все это в лицах, понятно каждому. Попадья схватила попа за бороду и давай волтузить поленом по спине.

А вот урядник: расправил бороду-мочалку, пузо вперед, ноги вкривь, осанка по чину. Заорал: «Подайте царю на пропитание! Живо, нехристи вы этакие! Лопотину, холст на ярманку! Деньги царю!» – «Как же, ваше благородие, ить у меня последние портки, их тожить на ярманку? Боле ничего нетути. Ить грешно голяком-то ходить. Поп Викентий предаст анафеме. А потом бабы узрят мою красотищу, ить не отбиться» – «Розг захотел, собачья твоя душа!» – орал урядник. Ивану Ворову ничего не оставалось, как снять штаны под смех мужиков и визг баб и бросить их воображаемому уряднику. «Пусть их царь-батюшка носить. Ниче, еще крепкие, чуток зад протерт, так царица могет и подлатать…»

Вот Трефил Зубин считает деньги, сильно слюнявит пальцы, воровато оглядывается на окно.

Вот Фома Мякинин: ведет подгулявшего золотаря, позволяет лапать и целовать свою бабу Василису, потом бьет колуном по голове, жадно выгребает золото из карманов, несет мертвеца к речке.

Ивана Ворова ненавидели богачи за представления. Поп Викентий дважды отлучал от церкви за богохульство, предавал анафеме. Но Иван хоть бы что. Любят его мужики – знать, в дело его комедии. Он пошел еще дальше: купил сыну Степану гармонику и заставил учиться играть, чтобы давать представления под музыку. Грех великий!..

Сын и отец очень похожи друг на друга, только бороды разны: у Степана пушок по лицу, у отца кочка болотная.

– Эй, Феодосий, чего это ты сегодня, как конь усталый, спотыкаешься? – скалил широкие зубы Иван.

– То и спотыкаюсь, что иду робить на вражину.

– Э, поробим, потом пивка попьем, чебачком закусим, люблю дармовое пиво.

– А хрен с квасом не любишь?

– Приелся. Чебачок, пивко, водочка – откуда и сила возьмется.

Хлопнул калиткой Ефим Жданов, закатил глаза под лоб, гнусаво запел:

– Ненавидящих и обидящих прости, боже милостливый… – Подоил козью бородку. Поправил на плечах холщовую рубаху, поддернул штаны, которые плохо держались на тощей заднице.

– Эй, Ефиме, штаны не потеряй! – хохотал Иван Воров.

Ефим беден, как и большинство осиновцев: коровенка, кляча-кобылица, все они худущи, как и сам хозяин.

– Твою бабушку, твою мать, чтоб вас всех громом расколотило! Изгои! Тати! Отберут у Ефима последнюю коровенку, еще для острастки высекут розгами! – заорал Воров, будто его шершень ужалил. Крик свой оборвал отборной матерщиной.

Ефим поперхнулся. Ведь только вчера он читал Ивану Святое Писание, там ясно сказано, что ждет грешника на том свете. Ефим дал обет, что костьми ляжет, но спасет душу заблудшего Ивана, вернет его в лоно божье.

– Окстись, Иване, ить смрадно в аду-то. Говорю тебе, а ты все свое тянешь, держи тело в посте, а беса от ся гони молитвой.

– Держу. Додержался, что вчерась выгнала Параська, слаб стал, мало духом, так и телом. Без блудных баб я никто. А с такой едомы к бабам не ходи, тем паче к Любке, враз в гроб загонит такая кобылища.

– Дурак ты, Иване, заглавная жисть на том свете. Там рай…

– Пошел ты в ж… со своим раем, дай здеся пожить в сладость.

– Срамник, нечестивец, спелись с Феодосием, предадим анафеме, в кострище бросим.

– А я на вашу анафему чихать хотел! Эх, Ефим, Ефим, ну какая жисть без баб? А? Ты ить своих сопляков не пальцем же исделал?

– Но ить то с законной подружней, а ты с блудницами.

– А что же делать вдовам и невенчанным? Ась? Не слышу, громче скажи?

– Дэк ить…

– Вот те и дэк ить. Мужик на то и рожден, чтобыть всех жалеть. Знамо, свою больше, чужих чуток меньше.

– Бога побойся, сына посрамись!

– Хэ, сына, он тоже уже бывал у Любки, пришел домой, ажио под глазами сине.

– Эй, Силовы, поднимайтесь! Урядник кличет свой покос косить!

– Вашу бабушку! Такой сон спугнули! Господи, эко хороша там землица-то! Глаз радует, а уж душу – и не обсказать! Все млеет в тебе, будто впервой бабу полюбил. Сволочи! Не дали во сне пожить там.

И сразу навалилась вязкая лень, скука, безразличие. Отрешенно посмотрел на своих, бросил:

– Вставайте!

Меланья уже хлопотала у печи.

– Вот на кого напасти нет, так это на нашего урядника. Не успели дух перевести, тут же понадобились ему робить. Свои травы сохнут на корню, а тут за спаси Христос чужие коси. Ему что – оттяпал у нас заливные луга, и душа не болит, а тут… – Встал, отряхнул с холщовых штанов солому, подошел к рукомойнику, плеснул в бороду пригоршню воды, вытерся рукавом. Сел к столу. Репа была напарена еще с вечера, чуть разогрела ее Меланья – и на стол.

– Дал бы нам бог вместо репы блины! – со вздохом бросил Максим.

– Замолчь, щанок, ишь растявкался! – посуровел Феодосий – Бога не замай, еще мал. Не будь его, совсем бы зачахли.

Андрей усмехнулся. Непонятный человек – отец. При нем клянет бога на все корки, при других сынах за бога горой. В подземелье тоже бога, кроме как матом, и не поминал.

– Квас и вода – богатырская еда, – продолжал Феодосий.

– Ага, однако бог судит и делит люд не по-божески. У божьего человека – попа от свинячьего визга в ушах звенит, а у нас тишь. У него и свиньи лучше едят, чем мы.

– Сказано молчать в застолье!

Солнце еще где-то блуждало у горизонта, будто не могло найти себе окна, чтобы выйти в чистое небо, а мужики уже были на ногах. Хоть и говорил Феодосий: мол, кто встает с росами, те не будут босыми, – присказка не вязалась с жизнью. Реденький туман курился над рекой Осиновкой. Жидкая роса упала на травы. Конечно, легче косить даже по такой росе, но надолго ли она? Косить придется весь день, смахивая пот с лица. Правда, в ночь травы будто приободрились, повеселели, приподнялись, расправились. В день снова поникнут.

Первыми из косарей вышли Силовы, это Андрей и Феодосий. Братья ушли косить богачам. Феодосий оглянулся на ворота: а, черт с ними, за воротами не спрячешь свою нищету. Пусть уж все видят, что мы захирели.

Вышел на урядницкий покос и Иван Воров с сыном Степаном. Человек «довякий», так говорил об Иване Феодосий. На отходах он чаще молчит, грустит по своей хохотушке и красавице Харитинье. Боится, как бы не соблазнили ее богатеи, которые, как мухи, к ней тянутся. А Харитинья – баба-заводила: если кто из баб повесил нос, бросит терпкое слово, подбодрит – и, смотришь, ожила грустяга.

Сам Иван Воров, когда дома, не уступает хозяйке: весельчак, хват. Выпить не дурак, но только на чужое, говорит, мол, со своих меня рвет, голова болит, спасу нету, а вот на дармовщину – никакой болести. «Такое уж у меня нутро распаскудное…»

Иван Воров редко чешет волосы и бороду, разве что по престольным праздникам. Бородища – ком шерсти. Волосы на голове – суслон неугоенный. Светловолос, рыжебород. Двухмастный. О таких говорят, что они счастливые. Нос крючковат, лицо сухое. Походка веселая и упругая. Катится по земле, будто колобок. Часто смешит мужиков своими комедиями. Только вышел, глаз не продрал, а тут же кричат:

– Иване, а Иване, а ну, поломай комедь! – Кажется, Феодосий: знать, прошла обида на мужиков.

– Счас… Вот все сойдутся, так и поломаю.

Начали подходить мужики, Иван начал свои комедии.

Вот поп Викентий, он крадется вдоль забора, прелюбодей, от Параськи бежит. А тут попадья затаилась у калитки и ждет с поленом в руке. Все это в лицах, понятно каждому. Попадья схватила попа за бороду и давай волтузить поленом по спине.

А вот урядник: расправил бороду-мочалку, пузо вперед, ноги вкривь, осанка по чину. Заорал: «Подайте царю на пропитание! Живо, нехристи вы этакие! Лопотину, холст на ярманку! Деньги царю!» – «Как же, ваше благородие, ить у меня последние портки, их тожить на ярманку? Боле ничего нетути. Ить грешно голяком-то ходить. Поп Викентий предаст анафеме. А потом бабы узрят мою красотищу, ить не отбиться» – «Розг захотел, собачья твоя душа!» – орал урядник. Ивану Ворову ничего не оставалось, как снять штаны под смех мужиков и визг баб и бросить их воображаемому уряднику. «Пусть их царь-батюшка носить. Ниче, еще крепкие, чуток зад протерт, так царица могет и подлатать…»

Вот Трефил Зубин считает деньги, сильно слюнявит пальцы, воровато оглядывается на окно.

Вот Фома Мякинин: ведет подгулявшего золотаря, позволяет лапать и целовать свою бабу Василису, потом бьет колуном по голове, жадно выгребает золото из карманов, несет мертвеца к речке.

Ивана Ворова ненавидели богачи за представления. Поп Викентий дважды отлучал от церкви за богохульство, предавал анафеме. Но Иван хоть бы что. Любят его мужики – знать, в дело его комедии. Он пошел еще дальше: купил сыну Степану гармонику и заставил учиться играть, чтобы давать представления под музыку. Грех великий!..

Сын и отец очень похожи друг на друга, только бороды разны: у Степана пушок по лицу, у отца кочка болотная.

– Эй, Феодосий, чего это ты сегодня, как конь усталый, спотыкаешься? – скалил широкие зубы Иван.

– То и спотыкаюсь, что иду робить на вражину.

– Э, поробим, потом пивка попьем, чебачком закусим, люблю дармовое пиво.

– А хрен с квасом не любишь?

– Приелся. Чебачок, пивко, водочка – откуда и сила возьмется.

Хлопнул калиткой Ефим Жданов, закатил глаза под лоб, гнусаво запел:

– Ненавидящих и обидящих прости, боже милостливый… – Подоил козью бородку. Поправил на плечах холщовую рубаху, поддернул штаны, которые плохо держались на тощей заднице.

– Эй, Ефиме, штаны не потеряй! – хохотал Иван Воров.

Ефим беден, как и большинство осиновцев: коровенка, кляча-кобылица, все они худущи, как и сам хозяин.

– Твою бабушку, твою мать, чтоб вас всех громом расколотило! Изгои! Тати! Отберут у Ефима последнюю коровенку, еще для острастки высекут розгами! – заорал Воров, будто его шершень ужалил. Крик свой оборвал отборной матерщиной.

Ефим поперхнулся. Ведь только вчера он читал Ивану Святое Писание, там ясно сказано, что ждет грешника на том свете. Ефим дал обет, что костьми ляжет, но спасет душу заблудшего Ивана, вернет его в лоно божье.

– Окстись, Иване, ить смрадно в аду-то. Говорю тебе, а ты все свое тянешь, держи тело в посте, а беса от ся гони молитвой.

– Держу. Додержался, что вчерась выгнала Параська, слаб стал, мало духом, так и телом. Без блудных баб я никто. А с такой едомы к бабам не ходи, тем паче к Любке, враз в гроб загонит такая кобылища.

– Дурак ты, Иване, заглавная жисть на том свете. Там рай…

– Пошел ты в ж… со своим раем, дай здеся пожить в сладость.

– Срамник, нечестивец, спелись с Феодосием, предадим анафеме, в кострище бросим.

– А я на вашу анафему чихать хотел! Эх, Ефим, Ефим, ну какая жисть без баб? А? Ты ить своих сопляков не пальцем же исделал?

– Но ить то с законной подружней, а ты с блудницами.

– А что же делать вдовам и невенчанным? Ась? Не слышу, громче скажи?

– Дэк ить…

– Вот те и дэк ить. Мужик на то и рожден, чтобыть всех жалеть. Знамо, свою больше, чужих чуток меньше.

– Бога побойся, сына посрамись!

– Хэ, сына, он тоже уже бывал у Любки, пришел домой, ажио под глазами сине.

Другие электронные книги автора Иван Ульянович Басаргин

Распутье

0

0