По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

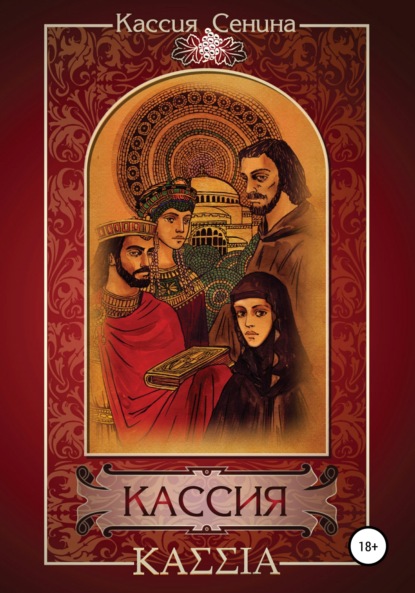

Кассия

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Феофан писал, что через две недели после Богоявления императорские чиновники, прибыв в Великое Поле, вручили ему письмо василевса, просившего игумена прибыть в столицу: «Приди и помолись за нас, ибо мы отправляемся в поход на варваров». Предлог этот показался Феофану надуманным. «Разве нет в столице других молитвенников, что государь послал за мной, недостойным?» – спросил он. Но посланцы императора стали уверять, что Лев давно уже наслышан о его иноческих подвигах, а кроме того недавно прочел написанную им «Хронографию» и желает видеть ее автора и просить его благословения. Феофана забрали из обители, несмотря на то, что игумен страдал от жестокого почечного приступа и даже ходить не мог: его отнесли к повозке, а затем к кораблю на носилках. На прощание игумен собрал всю братию и преподал им наставление: не изменять православию, что бы ни предстояло – гонения или даже смерть, – и не оставлять монашеских правил, куда бы ни забросила судьба. Братия плакали. Феофан взял с собой только своего келейника Анатолия. По приезде в столицу им определили местом жительства монастырь Сергия и Вакха. Там поминали нового патриарха, поэтому в храм Феофан не ходил и молился в келье вместе с Анатолием. Прошло три дня, и Лев через одного архонта пригласил игумена на воскресное богослужение в храм Святой Софии, с тем чтобы после литургии просить у старца благословения и молитв и пригласить его к праздничной трапезе. Феофан ответил императорскому посланцу, что сожалеет, но никак не может присутствовать на богослужении в Великой церкви, поскольку не может сослужить с неправославным патриархом. Уже на следующее утро игумен обнаружил, что дверь в келью, где жили они с Анатолием, заперта снаружи. Около полудня монах, принесший скудную пищу, на вопрос келейника ответил, что дверь отопрут и вообще отпустят их куда угодно, если они побывают на богослужении в Святой Софии и причастятся вместе с патриархом Феодотом.

– Что ж, – сказал Феофан, – посидим взаперти.

В понедельник к нему пришли люди от василевса и требовали вступить в общение с патриархом.

– Не знаю никакого патриарха, кроме святейшего Никифора, – ответил игумен, – а с ним я общения никогда не прерывал.

Разговор продолжался в том же духе и ни к чему не привел; чиновники ушли, пригрозив жестокой карой. Они приходили еще два раза, с перерывами в несколько дней, и диалог повторялся почти без изменений. В третий раз они попытались соблазнить одного келейника, но тот попросту заткнул пальцами уши и закрыл глаза. Тогда логофет в сердцах дал ему несколько пощечин, после чего их с Феофаном вновь заперли, а на другой день перевели в одно из подвальных помещений, где держали на хлебе и воде. От боли в почках игумен лежал, почти не вставая. Келейник крепился, хотя по ночам Феофан, который спал мало, иногда слышал, как Анатолий тихо всхлипывает, свернувшись под мантией на тонкой подстилке в углу. Так прошло около месяца, и вдруг однажды ночью они услышали как по соседству словно бы раздается пение. Келейник приложил ухо к стене и прислушался.

– «Се, Жених грядет в полуночи», – прошептал он. – Отче, там кто-то есть и поет «Се, Жених»!

– Значит, мы не одни тут посажены молиться о благоденствии императора, – усмехнулся Феофан.

Через два дня от носившего им пищу монаха, благорасположенного к ним, хотя и боявшегося нового игумена Сергие-Вакхова монастыря, они узнали, что рядом с ними в том же подвале заключен экзарх константинопольских монастырей игумен Далматский Иларион. А спустя неделю Феофан был вызван для разговора к Грамматику.

Обо всем этом Феофан кратко рассказал в письме Феодору, а в конце, упомянув об угрозах иконоборцев и о вопросе Иоанна насчет божества Христова, писал: «Ты, может быть, удивишься, отче, но беседа с этим человеком приняла весьма неожиданный оборот и принесла много пользы моей бедной душе. Иоанн говорил также о разных вещах, не имеющих отношения к иконопочитанию, о которых недосуг ныне рассказывать подробно. Нельзя не признать, что этот человек умен и, пожалуй, весьма проницателен. Скажу лишь, что разговор с ним привел меня к осознанию того, что я очень виноват перед тобой, преславнейшее чадо, чьим отцом я недостоин называться. Я много осуждал тебя раньше за разные твои, как мне казалось, дерзкие деяния, но теперь вижу, что ты был прав, а я заблуждался. Прости меня, недостойного и грешного, и помолись, чтобы Господь сподобил меня совершить предстоящее поприще исповедания святой нашей и непорочной веры. Я же непрестанно молю Бога за тебя, возлюбленный мой отец, да укрепит тебя Господь шествовать по предлежащему нам поприщу скорбей, и да сподобишься вечного венца славы во царствии Божием. Брат мой Анатолий приветствует тебя и просит святых твоих молитв».

…Кассия подхлестнула лошадь, и та резво потрусила вдоль кромки пшеничного поля. Афина, небольшая вороная кобылица, была куплена, когда Кассия, едва ей исполнилось десять лет, решительно заявила матери, что хочет научиться ездить верхом. Мать с приказчиком долго выбирали, искали смирного коня; Марфа никогда в жизни не садилась на лошадь и побаивалась за дочь. Приказчик, в молодости бывший конюхом у одного патрикия, сам взялся учить юную госпожу ездить верхом. Кассия делала успехи, и на следующий год ее даже стали отпускать ездить одну. Летом, приезжая в их имение, она, бывало, по полдня не слезала с лошади, кружа по окрестным лугам и рощицам. Иногда, устав, она спрыгивала на землю и, упав прямо в траву, лежала и смотрела в небо, а лошадь паслась тут же. Стрекотали кузнечики, в воздухе стоял густой цветочный аромат, по небу плыли редкие облака, и Кассии казалось, что она тоже уплывает вместе с ними… На третье лето она, тайком от домашних, стала уезжать всё дальше – по ближним селениям и даже к лесу, в который, впрочем, углубляться опасалась. Встречавшиеся селяне провожали юную наездницу удивленными взглядами, селянки ахали, а мальчишки с гиканьем бежали следом. В одном месте, на небольшой лужайке у леса, Кассия обнаружила удобное место для упражнений: здесь была канава и несколько поваленных деревьев, лежавших почти через равные промежутки – как раз для скачки с препятствиями, а неподалеку возвышался небольшой, но довольно высокий холм, куда можно было заехать и созерцать окрестности. Кассия чувствовала себя почти амазонкой, не хватало только какого-нибудь дротика или копья…

Как-то раз она отправилась туда довольно рано поутру. До наступления жары оставалось еще несколько часов, пели птицы, бабочки разлетались из-под копыт лошади, стрекоза задела крылом по лицу Кассии, и девочка улыбнулась: было хорошо и не страшно. На подъезде к заветной лужайке она уже стала разгонять лошадь, чтобы с разбегу взять все три дерева подряд, как вдруг заметила на вершине холма всадника. Она натянула поводья и остановила Афину, которая удивленно и недовольно замотала головой. «Ладно, если что, ускачу!» – подумала Кассия и хлестнула лошадь. Когда та легко перемахнула через все препятствия, всадник спустился с холма и подъехал. Это был юноша лет восемнадцати, темноволосый, кареглазый, стройный. Его гнедой конь был норовист – ни мига не стоял на месте, перебирал тонкими ногами, косил горячим глазом.

– Привет! – крикнул юноша, подъезжая. – Ну, ты даешь! Летаешь, как птица!

– Здравствуй, – ответила Кассия.

– Как… – начал было он, но внезапно умолк и смотрел на нее, словно бы ему явилось видение.

Она нахмурилась и, повернув лошадь, немного отъехала.

– Что ты так смотришь?.. Я не статуя!

– Нет, не статуя, конечно! – улыбнулся он. – Как тебя звать?

– Кассия.

– А меня Акила. Ты оттуда? – он махнул головой в сторону Марфиного имения. – Из дома на холме?

– Да. Откуда ты знаешь?

– Мне отец говорил, что там живет вдова с дочерьми, что одну из дочерей зовут Кассия и…

– И что?

– И что она очень красивая, – улыбнулся Акила.

Кассия чуть наморщила нос.

– А я, – продолжал Акила, – только недавно приехал. Пять лет прожил в Афинах, а теперь вот буду в столице изучать философию.

– Мою лошадь зовут Афина.

– О! А моего – Геракл!

– Да, – сказала Кассия, с восхищением рассматривая коня, – он и правда такой красавец-герой!

– Твоя Афина тоже хороша! Ты давно ездишь верхом?

Они болтали довольно долго; наконец, Кассия спохватилась, что ей пора домой, а то ее потеряют, будут беспокоиться.

– Я буду здесь недели две, – сказал Акила. – Мы еще встретимся?

– Может быть.

На другой день она поехала туда же ближе к вечеру и заметила, что там кто-то уже был до нее: свежие следы копыт виднелись по обеим сторонам канавы. Акила! – догадалась она и нахмурилась. Наверное, он приезжал сюда утром, надеясь встретить ее опять. Кассия отъехала к подножию холма и задумалась. Хотелось ли ей самой встречаться с этим юношей? С ним, в общем, было о чем поговорить, и не скучно… Но если б он мог общаться с ней просто как с другом, а не как с красивой девушкой! Но он, кажется, так не мог… «Нет, лучше мне больше не видеться с ним! – подумала она. – Подожду недели три, тогда он уедет, и можно будет опять приезжать сюда… Вот несносная красота! Везде мешает… Хотя, конечно, приятно, когда тобой восхищаются, но… Нет, не буду с ним больше встречаться! Вдруг я ему слишком понравлюсь…» – и, развернув лошадь, она поехала в сторону дома.

Кассия еще год назад избрала свой путь. Это случилось осенью – второй осенью без Святой Софии, где теперь служили иконоборцы. Марфа с дочерьми больше не ходили туда, но каждый раз после посещения Книжного портика – а это бывало еженедельно – заходили к Милию и, стоя под аркой прижавшись друг другу, долго смотрели на великий храм и про себя молили Бога, чтобы православие поскорей восторжествовало.

В тот день они вышли из книжной лавки и направились к Милию, как вдруг Марфу остановила одна знакомая патрикия. Они разговорились, а Кассия быстро соскучилась, слушая их, вернулась с одной из служанок в портик и принялась вновь рассматривать книги на прилавке. Тут в сопровождении слуг вошли молодой мужчина и две девушки, одна довольно хорошенькая, а другая совсем некрасивая, но в то же время в их лицах было явное сходство: как будто по одному и тому же образцу были нарисованы два образа, но один художником, а другой – неумелым учеником. Мужчина спросил у торговца, готов ли его заказ и, узнав, что еще нет, недовольно заворчал. Торговец стал оправдываться, что «господин заказал слишком большую работу, буквицы, украшения, сами понимаете…», – и просил зайти через неделю.

– А нет ли у тебя «Лествицы» святого Иоанна, господин? – спросила некрасивая девушка.

– Есть, как не быть! Один миг! – торговец отошел к большому шкафу, открыл его и стал перекладывать рукописи, разыскивая нужную.

– Зачем она тебе, сестрица? – спросила другая девушка. – Ведь это для монахов!

– Да, – ответила та тихо, – но ведь мне уже надо готовиться…

– Что, всё-таки решила в монастырь?

– Да, решила.

– Готовиться так готовиться! – весело сказал их спутник. – Я тоже думаю, что прежде чем что-то предпринимать, надо справиться у знающих людей, каково это будет. Глядишь, узнаешь, как приходится жить монахам, так и передумаешь! – он рассмеялся.

Некрасивая девушка ничего не ответила, взяла у торговца книгу, полистала, спросила, сколько стоит, развязала висевший на поясе кожаный кошелек и стала отсчитывать монеты. Торговец завернул книгу в холщовый лоскут, и мужчина положил ее в суму, которую держал один из слуг, после чего все они вышли из портика. А Кассия неподвижно стояла над раскрытой рукописью Златоуста.

«Готовиться!» Это слово из подслушанного чужого разговора поразило ее, как молния. Оно прозвучало словно ответ на мысли, уже давно бродившие в ее голове. С детства часто общаясь со студийскими монахами, слыша об их подвигах и борьбе за церковные каноны, она восхищалась ими: монахи казались ей героями, кем-то вроде христианских Геракла и Гектора. Иногда она мечтала, как тоже примет монашество и будет «подвизаться за правду Христову». Но периоды восторженных мечтаний сменялись временами сомнений. Ведь, с другой стороны, она знала, что монахи живут по очень строгим правилам, по раз и навсегда заведенному распорядку, который они не могут нарушить, и это немного пугало ее. Хотя ее жизнь текла, в общем, достаточно размеренно и вовсе не беспорядочно, но всё же она могла в то или иное время заниматься разными вещами, читать книгу или гулять, или даже лечь и уснуть, а то и просто сидеть в саду, наблюдая, как котенок ловит бабочку, – монахи же, как ей было известно, не имели такой свободы. Зато они, как говорилось в писаниях отцов, имели великую помощь Божию на своем пути и гораздо быстрее, чем миряне, могли достичь божественных созерцаний и свободы от страстей… Кассия любила читать и проводила за книгами очень много времени, она читала везде – у себя в комнате, летом в саду, зимой в кресле у жаровни, иногда даже за едой не могла оторваться от книжки. Но монахи, как она знала, особенно новоначальные, больше упражнялись в трудах где-нибудь в поле, в огороде, на кухне, в мастерских; в том же Студийском монастыре книги в библиотеке выдавались братии лишь в определенное время, и как только проходили часы, отведенные на чтение, и звучал удар била, инок обязан был немедленно вернуть книгу библиотекарю, в противном случае его ждала епитимия… Конечно, такая жизнь была хороша для большинства монахов, но Кассию, с ее любовью к чтению и познаниям, она несколько пугала. Раздумывая об этом, она обращалась мыслью к возможности вступить в брак, но тут те же самые склонности ее натуры «делали тесно» с другой стороны: замужняя женщина по необходимости должна была много заниматься домом, семьей, детьми, хозяйством… Это, впрочем, было бы еще ничего, ведь перед глазами Кассия имела пример собственной матери, всегда находившей время для чтения; но главный вопрос был в том, как найти мужа, который бы разделял устремления такой жены, какой стала бы Кассия, – того, с кем ей самой можно было бы прожить рядом всю жизнь «не скучно и уютно»… Ее отец и мать встретились как бы случайно, но на самом деле, как говорила Марфа, в этом был «великий промысел». Однако Марфа в детстве никогда не задумывалась о монастыре, в отличие от дочери. В чем был «великий промысел» для Кассии?.. Когда девочка узнала от матери о том, что у земледельца Панкратия, который однажды угостил ее лепешками и сказал, что от любви «исчезает ум», дочь – ту самую, которую он, вместо того чтобы отпустить в монастырь, выдал замуж, – варвары пленили и заклали в жертву, Кассия была очень поражена, расплакалась, а потом много раздумывала об этом случае. Не стало ли несчастье следствием того, что убитая девушка и ее родители в свое время не познали «великого промысла»? Ведь если б она ушла в монастырь, то осталась бы жива… С другой стороны, хоть она и погибла так страшно, но, как истолковал отец Нил, стала христианской мученицей, святой, а разве мучениками становятся не по «великому промыслу»? И стала бы она святой, если бы прожила жизнь в монастыре, еще неизвестно… Какой же из «великих промыслов» для нее был лучше?.. А что должна избрать Кассия?..

«Готовиться!» Когда она услышала это, в ней словно воссияло: вот он, ответ, точный и несомненный! Монашество! Кассия закрыла рукопись, которую рассматривала, и медленно вышла из лавки. Мать как раз уже прощалась со знакомой, Кассия подошла, и они пошли к Милию. Марфа, по-видимому, раздумывала над тем, что ей рассказала патрикия, и потому молчала, а Кассия была этому рада: она ощущала себя сосудом, который вдруг до краев наполнили водой, и теперь надо было не расплескать. Пройти по жизни, не расплескав. И, стоя у Милия и глядя на крест Святой Софии, Кассия мысленно помолилась: «Господи! Если Ты зовешь меня на этот путь, то я иду!» – и тут же ощутила второй «удар», точнее, как она это сама для себя потом называла, «разверстые небеса». Нет, конечно, на самом деле, небеса не раскрылись, и она ничего не увидела, но она внутренне ощутила, как словно некая рука коснулась ее сердца – и как будто забрала его туда, в небесную высоту. Не было никаких сомнений, Чья это рука.

– Ну что, пойдем домой? – спросила Марфа.

– Пойдем.

Кассия шла, и ей казалось, что мир – вся эта шумящая толпа вокруг, этот Город, который она так любила, шедшая рядом мать, вообще всё – как бы отделился от нее прозрачной стеклянной стеной: он был рядом, она была в нем, и в то же время ее в нем не было. С того дня она больше не думала о замужестве как о возможности для себя, она просто не могла об этом думать: мысль о браке внутренне воспринималась как измена и натыкалась словно на некую невидимую стену, выросшую в ее сердце. Жених уже пригласил ее на брак – и это был тот единственный случай, когда отказать было нельзя: звал не человек, а Бог.

12. «Старая кустодия»

Настоящее поколение беспечно; оно отступило от строгой жизни и брать с него образец для жизни тщетно и бесполезно. …почти все, можно сказать, опираются на обычаи человеческие и на установления соседей, противные заповедям Божиим, и хотят лучше следовать образу жизни такого-то и такого-то игумена, нежели божественных отцов наших.