По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

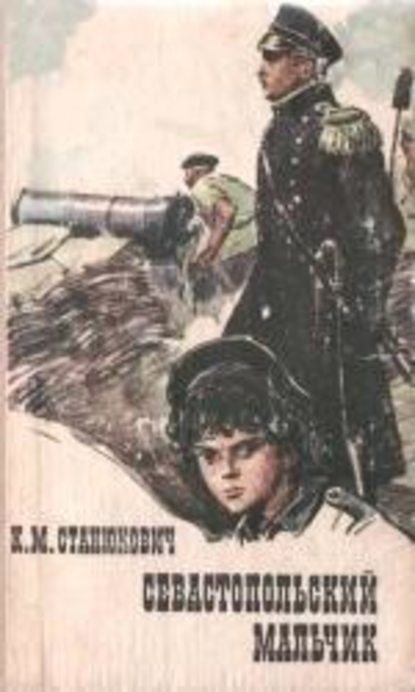

Севастопольский мальчик

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– Видно, давно не клал тебе в кису, Маркушка!

– На прошлой неделе наклали, тятенька!

– То-то давно! – усмехнулся матрос. – Вовсе ты стал отчаянный, Маркушка! Скажи пожалуйста, какой вырос большой матрос. Рассудил!

И, обращаясь к жене, прибавил:

– Не сумлевайся, Аннушка… не оконфузимся… Скоро обозначится война. Князь Менщик окажет, какой он есть генерал против французского, ежели к десанту не поспел… Еще, может, поправится… Ну и то, что у их все стуцера [7 - Штуцер – нарезное ружье. Русские войска были вооружены уже устаревшими для того времени гладкоствольными ружьями.], а у наших таких ружей нет. У француза стуцер далеко бьет, а нашему ружью не хватает дальности. Вот тебе и загвоздка.

– Зачем же нашим не роздали стуцеров? – нетерпеливо спросил Маркушка.

– Ой молчи, Маркушка… Не перебивай… Съезжу!

– Слушай, что отец говорит, Маркушка! – ласково промолвила матроска.

Матрос продолжал:

– К строку не изготовили этих самых стуцеров. Солдатику и обидно. И ежели Менщик в полном своем генеральском понятии да скомандует: «В штыки, братцы!» – крупа не осрамит своего звания и врукопашную… Не так обидно… Француз – известно, жидкий народ – похорохорится… однако не сустерпят штыка… И драйка к своим кораблям и гайда домой… «Ну вас!.. Не согласны»…

Маркушка даже щелкнул языком от удовольствия.

Но Маркушкина спесь была значительно сбита, когда после минутной паузы отец раздумчиво проговорил:

– И опять-таки обмозгуй ты, Аннушка: какие есть генералы при солдатах? Есть ли при рассудке в них отчаянность и умеют ли распорядиться солдатом? Это как и по нашей флотской части. Ежели начальник с флотским понятием, зря не суетится – и матросу лестно, и никогда он не обанкрутит начальника… За Нахимова Павла Степаныча куда вгодно… То-то оно и есть… Какое от Менщика будет одоление – скоро узнаем… Хучь и приди француз – а за Севастополь постоим… Живыми не отдадимся…

Несколько времени царило молчание.

– Завтра на баксион перебираться… – промолвил Игнат.

– А жить где? – спросила жена…

– В землянках…

– И харч, как на корабле?..

– Все по положению по морскому довольствию… И наш командир будет начальником баксиона… И прочие офицеры… палить будем, ежели француз придет… А за тобой, Аннушка, кто приглядывает? – вдруг спросил матрос.

– Да кто? Все Маркушка… Заботливый. Вроде как нянька ходит за матерью…

– А Даниловна?

– Сидела давеча, как Маркушка за тобой бегал.

– Небось больше не придет! – вмешался в разговор Маркушка.

– Отчего это?

– Она ведьма и изменщица… Я не пущу ее, тятенька! – решительно воскликнул Маркушка.

И, волнуясь и спеша, он рассказал, почему именно Даниловна изменщица и злющая ведьма, и не отказал себе в удовольствии похвастать, как он «отчесал» боцманшу.

Слушая Маркушку, матрос только усмехался, видимо довольный не менее матери, что «мальчонка башковат, и пестует мать, и форменно изругал боцманшу».

– А какая она изменщица?.. По какой такой причине? Она, братец ты мой, не изменщица… Даниловна злющая и много о себе полагает. А за брехню ты, Маркушка, правильно отчекрыжил.

И, обращаясь к жене, сказал:

– Небось, как был жив боцман, она не посмела бы шипеть, как гадюка… У него рука была тяжелая… Держал свою гадюку в понятии… С рассудком был боцман… И пьянствовал в плепорцию.

В эту минуту к домику подъехали дрожки.

– Доктор, мамка! – доложил Маркушка и, просветлевший, побежал встретить доктора.

Пожилой сухощавый доктор с рыжими волосами и бачками вошел в комнату, потянул длинным носом, и на его лице пробежала гримаса.

– Ну и душно здесь…

– Точно так, вашескобродие! – ответил матрос, вытянувшись перед доктором. – И дух чижелый… – прибавил он.

– Твоей жене, Ткаченко, и дышать труднее… Как тебя, матроска, звать? – спросил доктор, приблизившись к больной.

– Анной, вашескобродие! – взволнованно и внезапно пугаясь, ответила матроска.

Доктор взглянул на ее лицо и стал необыкновенно серьезен.

– Ты, Анна, не волнуйся… Нечего меня бояться… Твой матрос знает, что я не страшный.

Рыжий доктор в белом кителе проговорил эти ободряющие слова с шутливой ласковостью. Но его мягкий голос слегка вздрагивал. Добрый человек, он был взволнован при виде умирающей молодой женщины, спасти которую невозможно и которой надо спокойно врать, чтобы она не отчаялась, узнав свой приговор. А бедняга как чахоточная, разумеется, и не догадывается, что дни ее сочтены.

– Не бойся, Аннушка… Господин старший доктур добер… Вызнает, что в тебе болит нутреннее, и поможет, – сказал Игнат.

– Я не боюсь, вашескобродие! – промолвила матроска слабым, глухим голосом и старалась приподняться, но не могла и бессильно уронила голову на подушку.

– Не подымайся… не надо, – приказал доктор.

И подумал:

«К чему беднягу беспокоить осмотром. Не все ли равно?»

Но добросовестность врача говорила о долге и об обязанности облегчить хоть последние минуты потухающей жизни.

И, по-прежнему необычайно серьезный и точно в чем-то виноватый, рыжий доктор еще мягче и ласковее проговорил, вынимая из кармана молоточек и стетоскоп:

– Вот послушаем, что у тебя, Аннушка… Не бойся… Не бойся…

Доктор опустился и приложил свое ухо к трубке, уставленной у груди… Слушал, потом постукивал, потом опять приложил свое ухо к сердцу Аннушки.

Она испуганно и стыдливо закрыла глаза.