По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

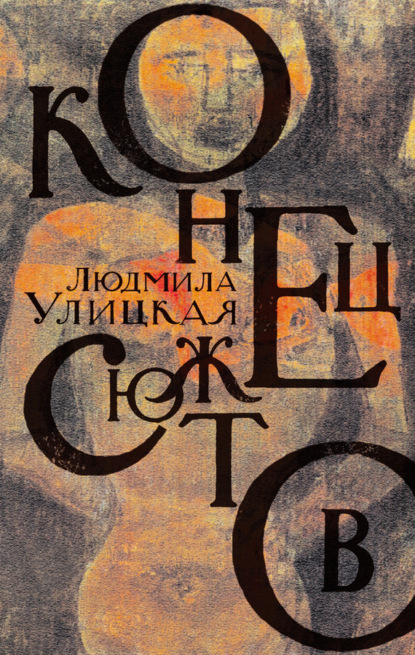

Конец сюжетов: Зеленый шатер. Первые и последние. Сквозная линия (сборник)

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– Вот, а теперь представьте себе! Здесь, конечно, никакого асфальта, дорога замощена брусчаткой, оттуда, с Мясницкой, выезжает карета. Ну, скорее не карета, а такая небольшая повозка с извозчиком. Пушкин был в Москве в гостях, отчасти по делу, здесь у него было множество родни и друзей, но дома своего никогда в Москве не было, да и выезда тоже. Если не считать квартиру на Арбате, которую он снимал после свадьбы совсем недолго, а потом уехал в Петербург. Он Москвы не любил, говорил, что здесь «слишком много теток». Вот, представьте, через сто лет после смерти Пушкина одна дама здесь проходила – после революции дело было – и вдруг с Мясницкой – цок-цок-цок! – заворачивает извозчик, останавливается вот здесь, из пролетки спрыгивает Пушкин – простучал сапогами по брусчатке и исчез в этом доме. Дама – ах! И тут вмиг все пропало – и брусчатка, и пролетка, и извозчик с лошадками. Стали говорить, что дом этот с привидениями. Ну, так это было или не так, сейчас уже мы не выясним. А вот то, что в этом самом доме – здесь жил тогда поэт Веневитинов – происходило в октябре 1826 года, подтверждено многими свидетельствами: в парадной зале этого дома Пушкин читал свою трагедию «Борис Годунов». Было человек сорок гостей, и почти половина из них написала об этом в письмах родственникам сразу же или в воспоминаниях много лет спустя. Вы ведь все читали «Бориса Годунова», не так ли? Кто коротко перескажет содержание?

Миха всегда вызывался, но тут он вдруг подзабыл, в чем там было дело, и не хотел осрамиться.

Другие скромно молчали. Наконец Игорь Четвериков сказал неуверенно:

– Он царевича Лжедимитрия убил.

– Поздравляю вас, Игорь. Историческая наука вещь довольно мутная. Вообще-то были две версии. Одна – что Борис Годунов убил царевича Димитрия. Вторая – что он не убивал царевича Димитрия и вообще был приличным человеком. Ваша версия с убийством другого человека – Лжедимитрия – полностью меняет представления историков. Не огорчайтесь, история – не алгебра. Точной наукой ее не назовешь. В каком-то смысле литература более точная наука. Что говорит великий писатель, то и становится исторической правдой. Военные историки нашли у Толстого множество ошибок в описании Бородинской битвы, а весь мир все равно видит ее именно такой, как описал ее Толстой в «Войне и мире». Пушкин тоже не стоял на заднем дворе дворца матери малолетнего царевича, Марии Нагой, где произошло – или не произошло! – убийство Димитрия. То же самое распространяется и на историю с Моцартом. Ну, «Маленькие трагедии» вы читали, надеюсь.

– Да, конечно. Гений и злодейство несовместны! – выпалил Миха.

– Да, я тоже так думаю. Вот про Сальери точно не установлено, отравил ли он Моцарта. Это всего лишь историческая версия. А произведение Пушкина – это, понимаете ли, факт. Огромный факт русской литературы. Историки могут найти доказательство того, что Сальери Моцарта не отравил, и все равно им с «Маленькими трагедиями» спорить невозможно. Пушкин высказал великую мысль: несовместны в одном человеке гений и злодейство.

Стало смеркаться, Виктор Юльевич попрощался с ребятами, и они пошли по домам, в разные стороны Китай-города.

Этот первый поход по литературным местам оказался прообразом кружка, который к концу года нашел себе название «ЛЮРС» – любителей русской словесности.

Узнав о том, как это было в первый раз, Илья не пропустил больше ни одного такого «выхода на натуру» – так Виктор Юльевич именовал их литературные блуждания по средам. Илья составлял отчеты о собраниях кружка, был секретарем, и весьма ответственным. Протоколы ЛЮРСа вместе с фотографиями хранились у него в книжном шкафу, в заветном чулане.

«Люрсы», участники кружка, по мере сближения с русской литературой девятнадцатого века постепенно узнавали кое-какие подробности военной биографии учителя.

Виктор Юльевич, подергивая ноздрями и щеками – контузия, теперь они знали, – рассказал, как вместе с однокурсниками пришел в военкомат на второй день после объявления войны.

Его направили в артиллерийское училище, в Тулу. Мальчишек интересовали конкретные вещи – бой, отступление, наступление, ранение… А какие орудия? А какие снаряды? А у немцев?

Учитель коротко отвечал. Воспоминания были тягостны…

Подготовка в Тульском училище велась на повышенных скоростях, но наступление немецкое оказалось еще более скоростным. В конце октября немцы подошли к Туле. Курсантов бросили на защиту города, каждому придали взвод из ополченцев, и огневые точки обслуживали курсанты-командиры и ополченцы-рядовые. Это напоминало бы игру взрослых «в войнушку», если бы в течение двенадцати часов всех подчистую не смело фашистским огнем. Виктора спасла интеллигентность, которая вообще-то ни в каких обстоятельствах никого не спасала. Он приказал рядовому, фамилию которого он не запомнил, поднести ящик со снарядами. Немолодой одутловатый ополченец обматерил командира: ты, начальничек, кому приказываешь? Мне пятьдесят лет, а тебе восемнадцать. Ты и таскай ящики.

Курсант, которому было уже девятнадцать, слова не сказав, побежал за снарядами. Сто метров туда, налегке, сто обратно, с пятидесятикилограммовым ящиком. Орудийного расчета запыхавшийся командир не застал – огромная воронка дымилась на месте грамотно установленного орудия. А в живых – никого.

И хоронить было некого – прямое попадание. Курсант посидел на ящике, ни о чем не думая, но ощущая себя горелой землей, разбитым раскаленным металлом, вскипевшей кровью и обожженным тряпьем… Потом, оставив ненужный ящик, пошел прочь под свист и разрывы, которых он уже не слышал.

Когда осаду с Тулы сняли, училище перевели в Томск, по крайней мере тех, кто остался в живых после обороны. Погибший расчет долго снился, и одутловатый дядька мрачно материл его – вовсе не за ящик снарядов, а за что-то другое, более серьезное. Виктор тысячу раз возвращался мыслями туда: как правильно… как надо-то? Ведь если бы, как полагается командиру, рявкнул, то в живых остался бы тот, одутловатый…

Решил, что командиром быть не может. Только рядовым. Он написал заявление с просьбой отправить его в действующую армию. Отказали – до выпуска было полтора месяца. Небольшая провинность, вот что было нужно. Чтобы не отдали под суд, не отправили в штрафбат, а ограничились бы отправкой на фронт рядовым, без присвоения офицерского звания.

И он нашел правильного размера преступление. Накануне приказа о присвоении звания ушел в самоволку, напился в городе, залез в женское общежитие и провел ночь в красном уголке с девицей, которая рано утречком по его просьбе сдала загулявшего курсанта военному патрулю. И оказалось все точно, как в аптеке: отсидел десять дней на гауптвахте, а потом был отправлен в действующую армию рядовым. Так до самого конца войны – для него-то она закончилась в сорок четвертом, после ранения, – ни единого раза не приходилось ему отдавать приказов. Только выполнять. Задание всегда одно и то же: из точки А в точку Б дойти живым. И еще множество мелких забот – поесть, попить, выспаться, не сбить ногу и хорошо бы помыться… Приказывали – стрелял. Нет – нет, об этом не говорил. Об этом – молчал.

– А где вас ранило? – спрашивали ребята.

– В Польше, уже в наступлении. Вот, руку отняли.

Что было потом, ученикам не рассказывал. Как учился писать левой – круглым лежачим почерком, не лишенным элегантности. Обрубком правой слегка себе помогал, а протез из розового целлулоида не носил. Научился ловко надевать рюкзак – сперва левой рукой натягивал лямку на обрубок правой, а потом уж совал ее в петлю. Приехал из госпиталя в Москву. Институт, в котором учился до войны, тем временем расформировали и остатки влили в филфак. Туда он и вернулся в шинели, сохранявшей запах войны, и в офицерских, не по чину, сапогах.

Университет на Моховой! Какое это было счастье – полных три года он восстанавливал себя сам: чистил кровь Пушкиным, Толстым, Герценом…

В сорок восьмом, незадолго до окончания, предложили аспирантуру: и руководитель был прекрасный, медиевист и великий знаток европейской литературы, и тема интересная – с романо-германским уклоном, по связям Пушкина с этой самой зарубежной литературой. Виктор Юльевич колебался – еще хотелось преподавать детям, – казалось, что он знал теперь, чему учить. Выбор, выбор…

Где же тот голос, который в решающие моменты подсказывает? Но никакой голос не понадобился – несостоявшемуся руководителю надавали по шее за низкопоклонство перед Западом и космополитизм, а спустя какое-то время посадили…

Не получилось с аспирантурой. Отправили по распределению в среднюю школу поселка Калиново Вологодской области преподавать русский язык и литературу.

Жилье выделили при школе. Комната и прихожая, откуда топилась печь. Дровами обеспечивали. В местном магазине продавали дальневосточные крабы и конфеты-подушечки, дрянное вино и водку. Хлеб привозили два раза в неделю, очереди выстраивались с раннего утра, а магазин открывался в девять, когда первый урок шел к концу. Мамаши, следуя древнему деревенскому обыкновению, притаскивали ему то яйца, то творог, то деревенский пирог удивительного свойства: безумно вкусный в теплом виде и совершенно несъедобный в остывшем… Испокон веку принята была эта натуральная оплата трудов священников, врачей, учителей. Приношения он делил с уборщицей Марфушей, нелюдимой вдовой со странностями, но пил в одиночку. Не много и не мало – ежевечернюю бутылку. Перед сном читал единственного автора, который никогда не надоедал.

Кроме литературы, еще приходилось учить географии и истории. Математику и физику вел директор школы, заодно и общественные науки, которые, меняя названия, все были историей партии. Остальные предметы – биологию и немецкий язык – преподавала ссыльная питерская финка. Было в ее биографии, кроме национальности, еще одно пятнышко – до войны работала с академиком Вавиловым, нераскаявшимся вейсманистом-морганистом.

Всё в Калинове было бедным, в изобилии только нетронутая робкая природа. И, пожалуй, люди были получше городских, тоже почти не тронутые городским душевным развратом.

Общение с деревенскими ребятами развеяло его студенческие иллюзии: доброе и вечное, конечно, не отменялось, но материя повседневной жизни была столь груба, и девочкам, укутанным в чиненые платки, успевшим до школы прибрать скотину и малых братьев-сестер, и мальчикам, летом тянувшим всю мужскую тяжелую работу на земле, – нужны ли им были все эти культурные ценности? Учеба на голодный желудок и потеря времени на знания, которые никогда и ни при каких условиях им не понадобятся?

Детство у них давно закончилось, они все сплошь были недоросшие мужики и бабы, и даже те, кого матери охотно отпускали в школу, несомненное меньшинство, как будто испытывали неловкость, что занимаются глупостями вместо настоящей серьезной работы. Из-за этого некоторую неуверенность испытывал и молодой учитель – и впрямь, не отвлекает ли он их от насущного дела жизни ради излишней роскоши. Какой Радищев? Какой Гоголь? Какой Пушкин, в конце концов? Обучить грамоте и поскорее отпустить домой – работать. Да и сами они только этого и желали.

Тогда он впервые задумался о феномене детства. Когда оно начинается, вопросов не вызывало. Но когда оно заканчивается? Где тот рубеж, начиная с которого человек становится взрослым? Очевидно, что у деревенских ребятишек детство заканчивалось раньше, чем у городских.

Северная деревня всегда жила впроголодь, а после войны все обнищали вконец, работали бабы и ребята. Из тридцати ушедших на фронт местных мужиков вернулись с войны двое, один безногий, второй туберкулезный, и тот через год умер. Дети, маленькие мужики-школьники, рано начинали трудовую жизнь, и детство у них было украдено.

Впрочем, что тут считать: у одних было украдено детство, у других – юность, у третьих – свобода. У самого же Виктора Юльевича совсем малость – аспирантура.

После трехлетнего срока полуссылки – места были те самые, куда при царизме ссылали таких, как он, умненьких молодых людей с чувством собственного достоинства, – выпустив семиклассников, Виктор Юльевич вернулся в Москву, к маме, в Большевистский переулок, в дом с рыцарем в нише у входа.

Первое же предложенное в Москве место преподавателя литературы чудесным образом оказалось в десяти минутах от дома, вблизи Исторической библиотеки, которая притягивала его, истосковавшегося по книжной культуре, больше, чем столичные театры и музеи.

Он пытался восстановить университетские связи, искал общения. Встретился с Леной Курцер, прошедшей войну как военный переводчик, но разговора откровенного не получилось. Разыскал еще двух своих однокурсниц, и опять ничего хорошего не вышло. Время было молчаливым, к откровенности не располагающим. Разговаривать стали несколько лет спустя. Из трех переживших войну однокурсников один пошел на партийную работу, второй преподавал в школе. Общение с ними ограничилось распитием бутылки, на том и увяло. Третий, Стас Комарницкий, оказался вне досягаемости: получил срок не то за анекдот, не то за обычную болтовню. Единственный из друзей, с кем общаться было в радость, был бывший сосед по двору Мишка Колесник, с которым они составляли веселенькую послевоенную парочку: Мишка без ноги, Виктор без руки. Называли себя «три руки, три ноги».

Мишка к тому времени стал биологом и женился на хорошей девчонке, тоже из их двора, но помладше.

Она была врачом, работала в городской больнице и очень хотела Виктора женить. Все норовила подсунуть ему какую-нибудь из своих безмужних коллег. Но Виктор не собирался жениться. Вернувшись из Калинова, он влюбился сразу в двух красоток – с одной познакомился в библиотеке, другая сама к нему подкатила в музее, куда водил он свой класс. Мишка шутил: повезло тебе, Вика, что бабы к тебе парами прибиваются, а то была б одна, точно бы тебя охомутала…

Но «охомутала» его на самом деле работа. Самым интересным для Виктора оказалось общение с тринадцатилетними мальчишками. Они ничего общего не имели со своими деревенскими сверстниками. Эти московские мальчишки не пахали, не сеяли, не чинили конской сбруи, да и крестьянской ответственности за семью они не знали.

Они были нормальные дети – баловались на уроках, перекидывались шариками из жеваной бумаги, брызгали друг в друга водой, прятали портфели и учебники, жадничали, дрались, пихались, как щенята, а потом вдруг замирали и задавали настоящие вопросы. У них, в отличие от деревенских сверстников, все-таки было детство, из которого они неотвратимо выходили. Помимо прыщей, были и другие, с высшей нервной деятельностью связанные признаки их взросления: задавали «проклятые вопросы», мучились несправедливостью мира, слушали стихи, а двое-трое из класса даже писали нечто стихообразное. Первым принес учителю аккуратный листок с риф-мованными строчками Миха Меламид.

– Понятно, понятно, – вслух сказал Виктор Юльевич и улыбнулся. И про себя: «Еврейские мальчики особенно чувствительны к русской литературе».

Полкласса не вполне понимала, что от них хочет литератор. Вторая половина ходила за учителем хвостом. Виктор Юльевич старался вести себя со всеми ровно, но любимчики были – эмоциональный, честный до нелепости Миха, подвижный и ко многому способный Илья и замкнуто-интеллигентный Саня. Неразлучная троица.

И сам он когда-то принадлежал к такой троице, часто вспоминал двух любимых ифлийских друзей, Женю и Марка, погибших в первые недели войны. Не выросшие из детства, полные фальшивой романтики, с инфантильными стишками – «Бригантина, бригантина!» – каково бы им было сейчас… Этот рыжий Миха был им как младший брат, и при внимательном взгляде прочитывалась будущая корявая судьба. Нет, нет, никаких пророческих амбиций, просто беспокойство…

Пока еще шел год пятьдесят третий, и март еще не наступил, антисемитская кампания была в полном разгаре. В эти паршивые времена еврейская восьмушка Виктора Юльевича стонала и ужасалась, а грузинская четвертинка стыдилась и страдала.

Был Виктор Юльевич многокровка, носил грузинскую фамилию, писался русским, но русской крови в нем было немного. Дед-грузин был женат на немке – вместе учились в Швейцарии и родили там его отца Юлиуса. Родословная Ксении Николаевны, матери Виктора, была не менее экзотичной. Ее отец, произведение ссыльного поляка и еврейской девушки из первых ученых фельдшериц, обвенчался с поповной, и вот эта священническая кровь и была русской долей.

От грузинского деда он унаследовал музыкальность, от бабушки-немки, тщательно скрывающей свое происхождение и предусмотрительно объявившей себя швейцаркой в двенадцатом году, сразу по приезде в Тифлис, Виктор получил рациональный склад ума и хваткую память, от еврейского прадеда пышные волосы и тонкую кость, а от вологодской бабки светлые северные глаза.

Ксения Николаевна, мать Виктора, рано овдовевшая, единственный живой потомок двух вымерших в революцию семей, аккуратно вытирала пыль с книжных полок, боролась с молью и поливала оранжевые ноготки, которые цвели почти круглый год у нее на подоконнике.

В жизни ее оставалось два любимых дела – ухаживать за сыном и расписывать шелковые платки для артели инвалидов. Еще она умела жарить котлеты и молочные гренки. После возвращения сына с фронта она быстро приучилась делать для Вики (это она звала его с детства почти женским именем «Вика», и привязалось, привилось к нему это имя) все то, что несподручно делать одной рукой: отрезала хлеб, мазала на него масло, когда оно было, по утрам замешивала ему мыльную пену для бритья…

Миха всегда вызывался, но тут он вдруг подзабыл, в чем там было дело, и не хотел осрамиться.

Другие скромно молчали. Наконец Игорь Четвериков сказал неуверенно:

– Он царевича Лжедимитрия убил.

– Поздравляю вас, Игорь. Историческая наука вещь довольно мутная. Вообще-то были две версии. Одна – что Борис Годунов убил царевича Димитрия. Вторая – что он не убивал царевича Димитрия и вообще был приличным человеком. Ваша версия с убийством другого человека – Лжедимитрия – полностью меняет представления историков. Не огорчайтесь, история – не алгебра. Точной наукой ее не назовешь. В каком-то смысле литература более точная наука. Что говорит великий писатель, то и становится исторической правдой. Военные историки нашли у Толстого множество ошибок в описании Бородинской битвы, а весь мир все равно видит ее именно такой, как описал ее Толстой в «Войне и мире». Пушкин тоже не стоял на заднем дворе дворца матери малолетнего царевича, Марии Нагой, где произошло – или не произошло! – убийство Димитрия. То же самое распространяется и на историю с Моцартом. Ну, «Маленькие трагедии» вы читали, надеюсь.

– Да, конечно. Гений и злодейство несовместны! – выпалил Миха.

– Да, я тоже так думаю. Вот про Сальери точно не установлено, отравил ли он Моцарта. Это всего лишь историческая версия. А произведение Пушкина – это, понимаете ли, факт. Огромный факт русской литературы. Историки могут найти доказательство того, что Сальери Моцарта не отравил, и все равно им с «Маленькими трагедиями» спорить невозможно. Пушкин высказал великую мысль: несовместны в одном человеке гений и злодейство.

Стало смеркаться, Виктор Юльевич попрощался с ребятами, и они пошли по домам, в разные стороны Китай-города.

Этот первый поход по литературным местам оказался прообразом кружка, который к концу года нашел себе название «ЛЮРС» – любителей русской словесности.

Узнав о том, как это было в первый раз, Илья не пропустил больше ни одного такого «выхода на натуру» – так Виктор Юльевич именовал их литературные блуждания по средам. Илья составлял отчеты о собраниях кружка, был секретарем, и весьма ответственным. Протоколы ЛЮРСа вместе с фотографиями хранились у него в книжном шкафу, в заветном чулане.

«Люрсы», участники кружка, по мере сближения с русской литературой девятнадцатого века постепенно узнавали кое-какие подробности военной биографии учителя.

Виктор Юльевич, подергивая ноздрями и щеками – контузия, теперь они знали, – рассказал, как вместе с однокурсниками пришел в военкомат на второй день после объявления войны.

Его направили в артиллерийское училище, в Тулу. Мальчишек интересовали конкретные вещи – бой, отступление, наступление, ранение… А какие орудия? А какие снаряды? А у немцев?

Учитель коротко отвечал. Воспоминания были тягостны…

Подготовка в Тульском училище велась на повышенных скоростях, но наступление немецкое оказалось еще более скоростным. В конце октября немцы подошли к Туле. Курсантов бросили на защиту города, каждому придали взвод из ополченцев, и огневые точки обслуживали курсанты-командиры и ополченцы-рядовые. Это напоминало бы игру взрослых «в войнушку», если бы в течение двенадцати часов всех подчистую не смело фашистским огнем. Виктора спасла интеллигентность, которая вообще-то ни в каких обстоятельствах никого не спасала. Он приказал рядовому, фамилию которого он не запомнил, поднести ящик со снарядами. Немолодой одутловатый ополченец обматерил командира: ты, начальничек, кому приказываешь? Мне пятьдесят лет, а тебе восемнадцать. Ты и таскай ящики.

Курсант, которому было уже девятнадцать, слова не сказав, побежал за снарядами. Сто метров туда, налегке, сто обратно, с пятидесятикилограммовым ящиком. Орудийного расчета запыхавшийся командир не застал – огромная воронка дымилась на месте грамотно установленного орудия. А в живых – никого.

И хоронить было некого – прямое попадание. Курсант посидел на ящике, ни о чем не думая, но ощущая себя горелой землей, разбитым раскаленным металлом, вскипевшей кровью и обожженным тряпьем… Потом, оставив ненужный ящик, пошел прочь под свист и разрывы, которых он уже не слышал.

Когда осаду с Тулы сняли, училище перевели в Томск, по крайней мере тех, кто остался в живых после обороны. Погибший расчет долго снился, и одутловатый дядька мрачно материл его – вовсе не за ящик снарядов, а за что-то другое, более серьезное. Виктор тысячу раз возвращался мыслями туда: как правильно… как надо-то? Ведь если бы, как полагается командиру, рявкнул, то в живых остался бы тот, одутловатый…

Решил, что командиром быть не может. Только рядовым. Он написал заявление с просьбой отправить его в действующую армию. Отказали – до выпуска было полтора месяца. Небольшая провинность, вот что было нужно. Чтобы не отдали под суд, не отправили в штрафбат, а ограничились бы отправкой на фронт рядовым, без присвоения офицерского звания.

И он нашел правильного размера преступление. Накануне приказа о присвоении звания ушел в самоволку, напился в городе, залез в женское общежитие и провел ночь в красном уголке с девицей, которая рано утречком по его просьбе сдала загулявшего курсанта военному патрулю. И оказалось все точно, как в аптеке: отсидел десять дней на гауптвахте, а потом был отправлен в действующую армию рядовым. Так до самого конца войны – для него-то она закончилась в сорок четвертом, после ранения, – ни единого раза не приходилось ему отдавать приказов. Только выполнять. Задание всегда одно и то же: из точки А в точку Б дойти живым. И еще множество мелких забот – поесть, попить, выспаться, не сбить ногу и хорошо бы помыться… Приказывали – стрелял. Нет – нет, об этом не говорил. Об этом – молчал.

– А где вас ранило? – спрашивали ребята.

– В Польше, уже в наступлении. Вот, руку отняли.

Что было потом, ученикам не рассказывал. Как учился писать левой – круглым лежачим почерком, не лишенным элегантности. Обрубком правой слегка себе помогал, а протез из розового целлулоида не носил. Научился ловко надевать рюкзак – сперва левой рукой натягивал лямку на обрубок правой, а потом уж совал ее в петлю. Приехал из госпиталя в Москву. Институт, в котором учился до войны, тем временем расформировали и остатки влили в филфак. Туда он и вернулся в шинели, сохранявшей запах войны, и в офицерских, не по чину, сапогах.

Университет на Моховой! Какое это было счастье – полных три года он восстанавливал себя сам: чистил кровь Пушкиным, Толстым, Герценом…

В сорок восьмом, незадолго до окончания, предложили аспирантуру: и руководитель был прекрасный, медиевист и великий знаток европейской литературы, и тема интересная – с романо-германским уклоном, по связям Пушкина с этой самой зарубежной литературой. Виктор Юльевич колебался – еще хотелось преподавать детям, – казалось, что он знал теперь, чему учить. Выбор, выбор…

Где же тот голос, который в решающие моменты подсказывает? Но никакой голос не понадобился – несостоявшемуся руководителю надавали по шее за низкопоклонство перед Западом и космополитизм, а спустя какое-то время посадили…

Не получилось с аспирантурой. Отправили по распределению в среднюю школу поселка Калиново Вологодской области преподавать русский язык и литературу.

Жилье выделили при школе. Комната и прихожая, откуда топилась печь. Дровами обеспечивали. В местном магазине продавали дальневосточные крабы и конфеты-подушечки, дрянное вино и водку. Хлеб привозили два раза в неделю, очереди выстраивались с раннего утра, а магазин открывался в девять, когда первый урок шел к концу. Мамаши, следуя древнему деревенскому обыкновению, притаскивали ему то яйца, то творог, то деревенский пирог удивительного свойства: безумно вкусный в теплом виде и совершенно несъедобный в остывшем… Испокон веку принята была эта натуральная оплата трудов священников, врачей, учителей. Приношения он делил с уборщицей Марфушей, нелюдимой вдовой со странностями, но пил в одиночку. Не много и не мало – ежевечернюю бутылку. Перед сном читал единственного автора, который никогда не надоедал.

Кроме литературы, еще приходилось учить географии и истории. Математику и физику вел директор школы, заодно и общественные науки, которые, меняя названия, все были историей партии. Остальные предметы – биологию и немецкий язык – преподавала ссыльная питерская финка. Было в ее биографии, кроме национальности, еще одно пятнышко – до войны работала с академиком Вавиловым, нераскаявшимся вейсманистом-морганистом.

Всё в Калинове было бедным, в изобилии только нетронутая робкая природа. И, пожалуй, люди были получше городских, тоже почти не тронутые городским душевным развратом.

Общение с деревенскими ребятами развеяло его студенческие иллюзии: доброе и вечное, конечно, не отменялось, но материя повседневной жизни была столь груба, и девочкам, укутанным в чиненые платки, успевшим до школы прибрать скотину и малых братьев-сестер, и мальчикам, летом тянувшим всю мужскую тяжелую работу на земле, – нужны ли им были все эти культурные ценности? Учеба на голодный желудок и потеря времени на знания, которые никогда и ни при каких условиях им не понадобятся?

Детство у них давно закончилось, они все сплошь были недоросшие мужики и бабы, и даже те, кого матери охотно отпускали в школу, несомненное меньшинство, как будто испытывали неловкость, что занимаются глупостями вместо настоящей серьезной работы. Из-за этого некоторую неуверенность испытывал и молодой учитель – и впрямь, не отвлекает ли он их от насущного дела жизни ради излишней роскоши. Какой Радищев? Какой Гоголь? Какой Пушкин, в конце концов? Обучить грамоте и поскорее отпустить домой – работать. Да и сами они только этого и желали.

Тогда он впервые задумался о феномене детства. Когда оно начинается, вопросов не вызывало. Но когда оно заканчивается? Где тот рубеж, начиная с которого человек становится взрослым? Очевидно, что у деревенских ребятишек детство заканчивалось раньше, чем у городских.

Северная деревня всегда жила впроголодь, а после войны все обнищали вконец, работали бабы и ребята. Из тридцати ушедших на фронт местных мужиков вернулись с войны двое, один безногий, второй туберкулезный, и тот через год умер. Дети, маленькие мужики-школьники, рано начинали трудовую жизнь, и детство у них было украдено.

Впрочем, что тут считать: у одних было украдено детство, у других – юность, у третьих – свобода. У самого же Виктора Юльевича совсем малость – аспирантура.

После трехлетнего срока полуссылки – места были те самые, куда при царизме ссылали таких, как он, умненьких молодых людей с чувством собственного достоинства, – выпустив семиклассников, Виктор Юльевич вернулся в Москву, к маме, в Большевистский переулок, в дом с рыцарем в нише у входа.

Первое же предложенное в Москве место преподавателя литературы чудесным образом оказалось в десяти минутах от дома, вблизи Исторической библиотеки, которая притягивала его, истосковавшегося по книжной культуре, больше, чем столичные театры и музеи.

Он пытался восстановить университетские связи, искал общения. Встретился с Леной Курцер, прошедшей войну как военный переводчик, но разговора откровенного не получилось. Разыскал еще двух своих однокурсниц, и опять ничего хорошего не вышло. Время было молчаливым, к откровенности не располагающим. Разговаривать стали несколько лет спустя. Из трех переживших войну однокурсников один пошел на партийную работу, второй преподавал в школе. Общение с ними ограничилось распитием бутылки, на том и увяло. Третий, Стас Комарницкий, оказался вне досягаемости: получил срок не то за анекдот, не то за обычную болтовню. Единственный из друзей, с кем общаться было в радость, был бывший сосед по двору Мишка Колесник, с которым они составляли веселенькую послевоенную парочку: Мишка без ноги, Виктор без руки. Называли себя «три руки, три ноги».

Мишка к тому времени стал биологом и женился на хорошей девчонке, тоже из их двора, но помладше.

Она была врачом, работала в городской больнице и очень хотела Виктора женить. Все норовила подсунуть ему какую-нибудь из своих безмужних коллег. Но Виктор не собирался жениться. Вернувшись из Калинова, он влюбился сразу в двух красоток – с одной познакомился в библиотеке, другая сама к нему подкатила в музее, куда водил он свой класс. Мишка шутил: повезло тебе, Вика, что бабы к тебе парами прибиваются, а то была б одна, точно бы тебя охомутала…

Но «охомутала» его на самом деле работа. Самым интересным для Виктора оказалось общение с тринадцатилетними мальчишками. Они ничего общего не имели со своими деревенскими сверстниками. Эти московские мальчишки не пахали, не сеяли, не чинили конской сбруи, да и крестьянской ответственности за семью они не знали.

Они были нормальные дети – баловались на уроках, перекидывались шариками из жеваной бумаги, брызгали друг в друга водой, прятали портфели и учебники, жадничали, дрались, пихались, как щенята, а потом вдруг замирали и задавали настоящие вопросы. У них, в отличие от деревенских сверстников, все-таки было детство, из которого они неотвратимо выходили. Помимо прыщей, были и другие, с высшей нервной деятельностью связанные признаки их взросления: задавали «проклятые вопросы», мучились несправедливостью мира, слушали стихи, а двое-трое из класса даже писали нечто стихообразное. Первым принес учителю аккуратный листок с риф-мованными строчками Миха Меламид.

– Понятно, понятно, – вслух сказал Виктор Юльевич и улыбнулся. И про себя: «Еврейские мальчики особенно чувствительны к русской литературе».

Полкласса не вполне понимала, что от них хочет литератор. Вторая половина ходила за учителем хвостом. Виктор Юльевич старался вести себя со всеми ровно, но любимчики были – эмоциональный, честный до нелепости Миха, подвижный и ко многому способный Илья и замкнуто-интеллигентный Саня. Неразлучная троица.

И сам он когда-то принадлежал к такой троице, часто вспоминал двух любимых ифлийских друзей, Женю и Марка, погибших в первые недели войны. Не выросшие из детства, полные фальшивой романтики, с инфантильными стишками – «Бригантина, бригантина!» – каково бы им было сейчас… Этот рыжий Миха был им как младший брат, и при внимательном взгляде прочитывалась будущая корявая судьба. Нет, нет, никаких пророческих амбиций, просто беспокойство…

Пока еще шел год пятьдесят третий, и март еще не наступил, антисемитская кампания была в полном разгаре. В эти паршивые времена еврейская восьмушка Виктора Юльевича стонала и ужасалась, а грузинская четвертинка стыдилась и страдала.

Был Виктор Юльевич многокровка, носил грузинскую фамилию, писался русским, но русской крови в нем было немного. Дед-грузин был женат на немке – вместе учились в Швейцарии и родили там его отца Юлиуса. Родословная Ксении Николаевны, матери Виктора, была не менее экзотичной. Ее отец, произведение ссыльного поляка и еврейской девушки из первых ученых фельдшериц, обвенчался с поповной, и вот эта священническая кровь и была русской долей.

От грузинского деда он унаследовал музыкальность, от бабушки-немки, тщательно скрывающей свое происхождение и предусмотрительно объявившей себя швейцаркой в двенадцатом году, сразу по приезде в Тифлис, Виктор получил рациональный склад ума и хваткую память, от еврейского прадеда пышные волосы и тонкую кость, а от вологодской бабки светлые северные глаза.

Ксения Николаевна, мать Виктора, рано овдовевшая, единственный живой потомок двух вымерших в революцию семей, аккуратно вытирала пыль с книжных полок, боролась с молью и поливала оранжевые ноготки, которые цвели почти круглый год у нее на подоконнике.

В жизни ее оставалось два любимых дела – ухаживать за сыном и расписывать шелковые платки для артели инвалидов. Еще она умела жарить котлеты и молочные гренки. После возвращения сына с фронта она быстро приучилась делать для Вики (это она звала его с детства почти женским именем «Вика», и привязалось, привилось к нему это имя) все то, что несподручно делать одной рукой: отрезала хлеб, мазала на него масло, когда оно было, по утрам замешивала ему мыльную пену для бритья…