По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

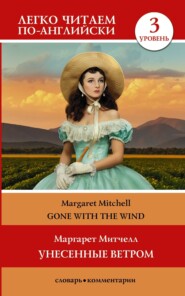

Унесенные ветром. Том 1

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– Э… хмррр, – рыкнул Джералд, кашлем прикрывая конфуз: как же, его поймали на доброте, да еще и выставили на всеобщее обозрение!

А Дилси повернулась к Скарлетт, и что-то вроде улыбки появилось в уголках ее глаз.

– Мисс Скарлетт, Порк мне расписывал, как вы просили миста Джералд купить меня. И за это я желаю отдать вам мою Присси, пусть послужит вам.

Она пошарила рукой у себя за спиной и выдернула на свет девчонку – маленькую и темнокожую, на тонких птичьих ножках и с мириадами туго заплетенных косичек, торчащих во все стороны, как поросячьи хвостики. У нее были острые, всезнающие, ничего не упускающие глазки и заученно тупое выражение лица.

– Спасибо, Дилси, – ответила Скарлетт, – но что скажет на это Мамми? Она ведь ходит за мной с того дня, как я появилась на свет.

– Мамми старая, – изрекла Дилси с таким спокойствием, что Мамми уж точно бы разъярилась. – Она хорошая нянька, но вы теперь молодая леди и нуждаетесь в хорошей служанке, а моя Присси целый год прислуживала мисс Индии. Она ловка шить и волосы укладывает, как взрослая.

От материнского тычка Присси неожиданно подпрыгнула, изобразила реверанс и широко улыбнулась Скарлетт; та не смогла удержаться и тоже улыбнулась в ответ. «Маленькая пройдоха», – подумала Скарлетт, а вслух сказала:

– Спасибо, Дилси. Матушка приедет домой, и мы подумаем.

– Благодарю вам, мэм. От меня вам пожелание доброй ночи. – И Дилси выплыла из комнаты вместе со своим ребенком, а Порк пританцовывал следом.

Со стола убрали, и Джералд возобновил прерванную речь, но уже без особого удовольствия для себя самого, а для аудитории и подавно. Его грозные предсказания, что война на пороге, и риторические вопросы типа «До каких же пор Юг будет сносить оскорбления от янки?» наводили легкую тоску и вызывали ожидаемые отклики: «Да, па», «Нет, па». Кэррин, устроившись на подушке под лампой, с головой ушла в какой-то роман, про девушку, которая удалилась в монастырь после смерти возлюбленного; слезы восторга туманили ей глаза, и сквозь радужную пелену уже рисовался ей собственный портрет в белом чепце монахини. Сьюлен украшала вышивкой какие-то вещи, которые она, подхихикивая, называла «своим приданым», и прикидывала в уме, вот бы завтра на барбекю увести от сестры Стюарта Тарлтона и восхитить его милыми женскими качествами, коими она обладала, а Скарлетт – нет. Сама же Скарлетт пребывала в полном смятении из-за Эшли.

Как может папа все говорить и говорить, причем только про Форт-Самтер и этих своих янки, когда знает прекрасно, что у нее сердце разрывается? Со свойственным юности эгоизмом она дивилась, что люди способны так замыкаться на себе, быть столь равнодушны к ее боли; она вообще не понимала, как это мир вокруг не пошатнулся и не разбился вместе с ее сердцем.

У нее в душе бушевал циклон, и довольно странно, что в столовой ничего не изменилось, все как было, так и есть. Тяжелый стол красного дерева, солидные буфеты, массивное столовое серебро, яркие лоскутные половички – все на своих местах, словно ничего не случилось. Уютная, приветливая комната, вся семья, по обыкновению, проводила здесь тихие, спокойные часы после ужина, и Скарлетт тоже это нравилось. Но сегодня вечером ей все вокруг было ненавистно, и если б только она не боялась, что отец раскричится и начнет при всех ее расспрашивать, то давно бы улизнула потихоньку. Забралась бы на диван в кабинете Эллен и выплакала в подушку свое горе.

Для Скарлетт не было лучше места в доме. Там Эллен по утрам проверяла счета и выслушивала доклады Джонаса Уилкерсона, надсмотрщика над рабами. И там же, пока Эллен водила пером по строчкам гроссбуха, бездельничало семейство – Джералд в кресле-качалке, а девочки на продавленных подушках дивана, который давно свое отслужил и не годился для передних комнат. Скарлетт не терпелось очутиться там, вдвоем с матерью, уткнуться головой ей в колени и вволю поплакать. Да приедет ли она вообще когда-нибудь!

Но вот резко захрустел под колесами гравий на дорожке, и в столовую донеслось негромкое журчание голоса Эллен, отпускающей кучера. Вошла она торопливо, даже юбки на обручах ходуном ходили, но по лицу было видно, что она страшно устала и опечалена. Семья отложила свои занятия и пытливо на нее уставилась. Вместе с Эллен в комнате появился и едва уловимый аромат лимонной вербены, неотступно летящий за складками всех ее платьев, – аромат, навсегда связанный в сознании Скарлетт с образом матери. На положенном расстоянии за хозяйкой следовала Мамми – в руке кожаная сумка, нижняя губа на полфута вперед, брови нахмурены. Мамми тяжело переваливалась на ходу и бормотала что-то себе под нос, четко рассчитав громкость – так, чтобы никто не разобрал ее замечаний, но чтобы и ни от кого не укрылось ее крайнее неодобрение и даже осуждение.

– Извините меня, я так поздно. – Эллен подхватила теплую шаль, скользнувшую с опущенных плеч, и передала ее Скарлетт, коснувшись мимоходом ее щеки.

Джералд волшебным образом засиял при появлении жены.

– Ну что, окрестили постреленка? – спросил он.

– Да. Он умер, бедная кроха, – сказала Эллен. – Я опасалась, Эмми умрет тоже, но кажется, она будет жить.

Девочки впились глазами в мать, а Джералд покачал головой в раздумье:

– Оно и к лучшему, что парнишка умер, каково-то ему было бы, безотцовщи…

– Уже поздно. Нам нужно бы теперь помолиться.

Эллен перебила мужа так мягко, так ровно, что вмешательство вообще могло остаться незамеченным. Однако Скарлетт хорошо изучила свою мать.

Интересно, кто же все-таки отец ребенка Эмми. Понятно, что если ждать, пока мама что-нибудь расскажет, то не узнаешь ничего и никогда. Скарлетт подозревала Джонаса Уилкерсона, потому что часто видела, как с наступлением вечера он прогуливается с Эмми по дороге. Джонас – янки и холостяк, а тот факт, что он служит надсмотрщиком на плантации, навсегда отгородил его от любых контактов со светским обществом графства. Ни с одной семьей, имеющей хоть какое-то положение, он не смог бы породниться, и с ним никто не желал знаться, разве что Слэттери и прочий сброд. Но сам-то Джонас по образованию на несколько порядков выше всяких там Слэттери, и вполне естественно, что он не захотел жениться на Эмми, как бы часто ни водил ее гулять в сумерках.

Скарлетт вздохнула: все-таки любопытство ее томило. История произошла, можно сказать, прямо на глазах у ее матери, а она ведет себя так, будто ничего не замечает или вовсе ничего не случилось. Эллен умеет попросту пропускать мимо себя все то, что противоречит ее представлениям о приличиях, и старается научить тому же Скарлетт, но пока без особого успеха.

Эллен шагнула к каминной полке – взять из маленькой шкатулки свои четки, но в этот момент заговорила Мамми – твердо и решительно:

– Мисс Эллен, вы сейчас будете ужинать, а молиться – потом.

– Спасибо, Мамми, я не голодна.

– Я сейчас сама займусь ужином, и вы будете есть! – заявила рассерженная Мамми, и брови у нее взъерошились от негодования. Сотрясая полы, она вышла в коридор и крикнула в сторону кухни: – Порк! Вели кухарке затопить плиту! Мисс Эллен дома! – И тот обращенный как бы к самой себе монолог, с которым Мамми появилась в доме, поначалу совсем неразборчивый, делался теперь все громче и громче, отчетливо долетая до слуха господ, сидевших в столовой: – Ведь талдычу им день и ночь, добра от этого не будет, и не нужно ничего делать, нельзя ничегошеньки делать для этой белой рвани, все они лодыри и нытики никчемные неблагодарные, на жизнь себе заработать не могут, и мисс Эллен нечего себя выматывать, здоровье тратить на таких людей, ухаживать за ними, были бы с головой, завели бы себе ниггеров ухаживать-то за ними, ведь говорю и говорю…

Мамми удалялась по крытому навесом переходу, ведущему в кухню, и сердитое ворчанье постепенно стихало вместе со стоном половиц. Она продемонстрировала свой особый метод доводить до всеобщего сведения личное мнение и могла заняться делом. Она знала, что сознание собственного достоинства не позволяет белым обращать ни малейшего внимания на слова черных, произносимые себе под нос в их присутствии. Она также знала, что для поддержания этого своего достоинства на должной высоте белые обязаны игнорировать все, что она скажет, если она находится за дверью, пусть даже она почти кричит. Они делают вид, что не слышат, следовательно, она ограждена от порицаний и притом может не сомневаться, что каждому известна в точности ее позиция по данному вопросу.

В комнату вошел Порк – с подносом, столовым прибором и салфеткой, а по пятам за ним торопился Джек, черный мальчонка дет десяти. Джек на ходу застегивал пуговицы белой полотняной курточки, у него это плохо получалось, потому что одна рука была занята самодельным опахалом, сооруженным из тростника вдвое длиннее его самого с пучком газетных полосок наверху. У Эллен имелось настоящее опахало, очень красивое, из павлиньих перьев, но оно использовалось в редких случаях и после жестоких домашних баталий, разгоравшихся всякий раз из-за стойкого убеждения Мамми, Порка и поварихи, что павлиньи перья в доме – это к несчастью.

Эллен села на стул, предупредительно отодвинутый для нее Джералдом, и четыре голоса разом обрушились на нее:

– Мама, у меня на новом бальном платье оторвались кружева, а я хотела завтра непременно быть в нем в «Двенадцати дубах». Ты не могла бы пришить?..

– Мама, у Скарлетт новое платье лучше моего, и вообще я в своем розовом как пугало. Почему она не может надеть мое розовое, а мне отдать свое зеленое? Ей в розовом вполне нормально…

– Мама, а можно я завтра останусь на бал? Мне уже тринадцать…

– Миссис О’Хара, вы не поверите – да тихо вы, девчонки, наперед отца-то! Тут Кейд Калверт сегодня утром был в Атланте и говорит, да замолчите вы когда-нибудь, я уж сам себя не слышу! Вот, значит, он и говорит, у них сущий переполох, ни о чем другом и речи нет, только о войне, об ополчении и формировании эскадронов. И еще он говорит, из Чарлстона поступают известия, что там решено спуску янки не давать.

Утомленная улыбка Эллен прервала это словоизвержение; она отвечала всем по очереди, начав, конечно, с мужа, как подобает хорошей супруге:

– Что ж, если разборчивая публика Чарлстона так считает, то, по всей вероятности, мы тоже скоро придем к подобному выводу.

В Эллен глубоко укоренилась вера, что если и есть на континенте такое место – кроме, разумеется, Саванны, – где можно встретить самую родовитую знать, то только в этом небольшом портовом городе, – вера, разделяемая большинством жителей Чарлстона.

– Нет, Кэррин, – сказала мать своей младшей, – только на следующий год, милая. Тогда тебе можно будет ездить на балы и надевать взрослые платья – какая чудесная пора наступит для этих румяных щечек! И не дуйся, детка. Вспомни, тебя ведь берут на барбекю. Но до четырнадцати лет никаких балов! – И Эллен перевела взгляд на старших девочек. – Принеси мне свой наряд, Скарлетт. После молитвы я приметаю кружева. Сьюлен, родная, мне не нравится твой тон. Это розовое вечернее платье просто прелесть и подходит к твоей наружности не меньше, чем Скарлетт – зеленое. Если хочешь, возьми мое гранатовое колье, наденешь завтра вечером.

За спиной у матери Сьюлен победительно сморщила нос в сторону Скарлетт: ну как же, сестра сама имела виды на это колье. Скарлетт в ответ показала язык. Сьюлен ужасно ее раздражала: вечно она ноет, ябедничает и все себе, все себе! Если б не сдерживающая материнская рука, Сьюлен частенько доставались бы подзатыльники от Скарлетт.

– А теперь, мистер О’Хара, расскажите мне, что еще говорил мистер Калверт про Чарлстон, – попросила Эллен.

Скарлетт знала, что Эллен нисколько не волнует ни война, ни политика; мать полагает, что все это чисто мужские проблемы, в которых дамы не могут и не должны разбираться. Но Джералду доставляло удовольствие развивать перед ней свои взгляды, и Эллен ни в коем случае не хотела лишать его этой радости.

Пока Джералд излагал свои новости, Мамми поставила перед хозяйкой блюдо: поджаренные до золотистой корочки тосты, грудку цыпленка и желтый ямс, исходящий паром и сочащийся растопленным маслом. Мамми щипнула маленького Джека, и он тут же принялся за работу – ему следовало тихонько махать бумажными лентами над головой Эллен. Мамми встала у стола, следя за каждым навильником, совершающим путь от тарелки ко рту, как будто вознамерилась насильно запихать пищу в Эллен при первых же признаках отступления. Эллен прилежно ела, но Скарлетт видно было, что она утомлена сверх меры и даже не понимает, что такое она ест. Просто ее вынуждал к этому неумолимый вид Мамми.

Когда на блюде ничего не осталось, а Джералд еще был где-то на полпути в своих комментариях по поводу воровских замашек янки, которые хотят освободить черных, не предлагая ни пенни за их свободу, Эллен поднялась.

– Что, будем молиться? – Джералд явно не горел желанием.

– Да. Поздновато, конечно, – о-о, оказывается, уже десять. – Часы покашляли, похрипели и тоненькими ударами отметили время. – Кэррин давно пора спать. Лампу, пожалуйста, Порк, и мой молитвенник, Мамми.

Понукаемый громким шепотом Мамми, маленький Джек отставил опахало в угол и унес тарелки, а сама Мамми заколыхалась к буфету, где хранился в ящике порядком уже потрепанный молитвенник. Порк, встав на цыпочки, дотянулся до кольца в цепочке и осторожно стал опускать лампу, пока поверхность стола не осветилась ярко, а потолок погрузился в тень. Эллен аккуратно расправила юбки и преклонила колени, положив на стол перед собой раскрытый молитвенник и придерживая страницы ладонями. Джералд встал на колени рядом с ней, а Скарлетт и Сьюлен заняли обычные свои места напротив них, соорудив из складок необъятных нижних юбок нечто вроде подушек, чтоб не так больно было коленкам на твердом полу. Кэррин, слишком маленькой для своих лет, было неудобно стоять на коленях у стола, поэтому она становилась у стула, опершись локтями о сиденье. Ей тут нравилось, потому что порой во время молитвы она не умела победить дремоту, а мама со своего места ничего такого не замечала.

В коридоре шаркали ногами и шушукались слуги, опускаясь на колени у дверей: громко стонущая Мамми; прямой, как шомпол, Порк; горничные Тина и Роза, очень изящные в крахмальных цветастых ситцах; худющая кухарка с белой тряпицей на волосах и отупевший, сонный малыш Джек, устроившийся вне досягаемости от щипков Мамми. Черные глаза поблескивали выжидательно: что ни говори, а совместная с белыми молитва – это заметное событие дня. Древняя красочная образность литании не доходила до их сознания, но трогала душу, и они покачивались в такт, выпевая ответствия: «Господи, помилуй нас! Господи Иисусе Христе, помилуй нас!»

Эллен прикрыла глаза и приступила к молитве; голос ее возвышался и замирал, ласкающий, успокоительный… Желтый круг света падал на склоненные над столом головы; Эллен возносила благодарственную молитву Господу во здравие и благополучие своего дома, своей семьи и своих рабов. Она помолилась за живых и за ушедших – за тех, кто нашел себе кров в «Таре», и за своих родителей, и за сестер, и за трех умерших младенцев, и «за все несчастные души, что томятся в чистилище». Потом сжала в длинных своих пальцах белые четки и начала молитву Божьей Матери. Подобно дуновению ветра понеслись ответствия, повторяемые разом и белыми и черными: «Пресвятая Дева Мария, Матерь Божия, молись за нас, сирых, и ныне, и в наш смертный час!»

В подобные минуты на Скарлетт всегда нисходили мир и покой. Так было и теперь – несмотря на сердечную боль и горечь от невыплаканных слез. Разочарование, принесенное днем сегодняшним, и страшный призрак завтрашнего немного отошли, уступая место надежде. Бальзам пролился не оттого, что душа ее обратилась к Богу, – нет, религиозные обряды значили для нее не более, чем пустые слова, произносимые равнодушными устами. Нет, это лик матери действовал так на нее – вид матери, молящей у престола Господня благословения тем, кто ей дорог. А когда ее мать выступает посредником в отношениях с Небесами, Небеса услышат – в этом Скарлетт убеждена была твердо.