По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

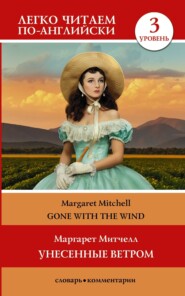

Унесенные ветром. Том 1

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Джералд подал ей руку:

– Вот так. Мы с тобой сейчас идем домой, и все это остается между нами. Маму волновать не стоит. Я ничего ей не скажу, и ты тоже. Вытри нос, дочь.

Скарлетт послушно высморкалась в многострадальный свой носовой платок, и рука об руку они вошли под темные своды кедровой аллеи; лошадь тихонько плелась следом. Около дома Скарлетт хотела было опять заговорить, но заметила мать на неосвещенной веранде. Эллен была в капоре, в перчатках, на плечах шаль. А позади, подобно грозовой туче, громоздилась Мамми с черной кожаной сумкой в руке. В этой сумке Эллен держала наготове бинты и медикаменты для своих рабов. У Мамми и всегда-то губы были вполлица, толстые и вывернутые, а уж когда прогневается, то могла выпятить нижнюю вдвое против обычного. Сейчас именно так и было, из чего Скарлетт заключила, что Мамми не просто чего-то не одобряет, а вся кипит.

– Мистер О’Хара! – позвала Эллен, завидев их вдвоем на аллее. Эллен принадлежала к семье, где неуклонно соблюдались все церемонии, даже после семнадцати лет супружества и появления на свет шестерых детей. – Мистер О’Хара, в доме Слэттери беда. У Эмми родился малыш, но он при смерти, а должен быть крещен. Я пойду к ним вместе с Мамми, посмотрю, можно ли что-то сделать?

Она придала голосу вопросительное звучание, словно испрашивала соизволения у мужа и план ее зависел от его одобрения, – пустая формальность, но милая сердцу Джералда. Он сразу пустился в крик:

– Помилуй бог! И почему это всякая белая шваль должна вытаскивать вас в такой час, можно сказать, прямо из-за стола и как раз тогда, когда я собрался рассказать вам, что слышно в Атланте о войне! Ступайте уж, миссис О’Хара. А то ведь всю ночь проворочаетесь на подушке – как же, у кого-то беда, а вас там и нету.

– Она и так-то покоя не дает своей подушке, ночь не ночь, а чуть что, уже на ногах и бежит выхаживать ниггера, а то и с белой швалью нянчиться, эти уж сами могли бы справиться… – монотонно жужжала Мамми себе под нос, топая по ступенькам и направляясь к коляске, ожидавшей их в боковой аллее.

– Посиди на моем месте за столом, родная, – сказала Эллен, нежно проводя рукой в митенке по щеке дочери.

Скарлетт давилась слезами, но материнское прикосновение обладало неизбывной магией – она вздрогнула и потянулась к этой руке, к легкому аромату вербены, исходящему от шуршащего шелка платья. У Скарлетт дух захватывало при взгляде на Эллен: вот истинное чудо, оно живет с тобой под одной крышей, пред ним благоговеешь, оно чарует, завораживает тебя и утешает во всех скорбях.

Джералд усадил жену в коляску и наказал кучеру править осторожно. Тоби, занимавшийся лошадьми Джералда уже двадцать лет, негодующе выпятил губы: не хватало только, чтоб его учили дело делать, его кровное дело! Рядом с ним угнездилась Мамми, каждый был крайне недоволен – великолепная картина неодобрительного африканского высокомерия.

– Если б я не делал для этих оборванцев Слэттери слишком много такого, за что в другом-то месте им пришлось бы выкладывать монеты, – выпускал пары Джералд, – то они с большим бы удовольствием продали мне свои жалкие акры на болоте, и графство преспокойно бы избавилось от них. – Затем, просияв в предвкушении доброго розыгрыша, предложил: – Слушай-ка, дочь, а давай скажем Порку, что, вместо того чтобы покупать Дилси, я продал его самого Джону Уилксу!

Он бросил поводья стоявшему рядом негритенку и взошел на крыльцо. Про разбитое сердце Скарлетт он и думать забыл и сосредоточился на том только, как одурачить своего слугу. Скарлетт медленно поднималась следом, с трудом отрывая ноги от ступеней. Что ни говори, а они с Эшли составили бы куда менее странную чету, чем ее отец с Эллен Робийяр О’Хара. И в который уже раз она подивилась тому, что ее громогласный, толстокожий отец заполучил в жены такую женщину, как ее мать. Ведь в целом свете не нашлось бы двоих людей, столь далеких друг от друга по рождению, воспитанию и душевному складу.

Глава 3

Эллен О’Хара по тем дням считалась женщиной пожилой: ей было тридцать два года, она родила шестерых детей и троих из них похоронила. Росту она была высокого, на голову выше своего низенького энергичного супруга, но двигалась в тогдашних широких, колеблющихся на обручах юбках с такой спокойной грацией, что рост вовсе не бросался в глаза. Округлая, гибкая, цвета сливочного масла шея, поднимающаяся над черной тафтой тугого лифа, всегда чуточку была отведена назад, словно под избыточной тяжестью узла роскошных блестящих волос, забранных в сетку на затылке. Эти прекрасные черные волосы и темные миндалевидные глаза в чернильно-черных, будто наведенных, ресницах ей достались от матери-француженки, чьи родители бежали на Гаити во время революции 1791 года. Прямой нос и широкие, четко очерченные скулы – это от отца, офицера наполеоновской армии. Резкость отцовского наследства скрадывалась, впрочем, нежным изгибом женской щеки. Все остальное сделала жизнь – придала ее облику горделивость, но без спеси, одарила грустным изяществом и полностью лишила способности радоваться.

Ей бы искру в глазах, теплоту в улыбке, живость в голосе, звучавшем для всех в доме тихой мелодией, – и она была бы красавицей поразительной. Эллен сохранила протяжный и плавный говор жителей прибрежной Джорджии, с певучими гласными и смягченными согласными; чувствовался в ее речи и легчайший французский акцент. Этот голос никогда не повышался – ни со слугами, ни с детьми, однако же именно этому голосу повиновалась вся «Тара», попросту не обращавшая внимания на грозный рык хозяина.

Сколько Скарлетт помнила, мать всегда была одинакова: мягкий, ласковый голос – хвалит она тебя или укоряет; все у нее получается ловко и без суматохи – несмотря на постоянную угрозу кризисов в домашнем укладе, создаваемую взрывоопасным характером Джералда. Эллен всегда держалась спокойно и не согнулась даже тогда, когда схоронила троих сыновей, умерших во младенчестве. Скарлетт ни разу не видела, чтобы мать откинулась на стуле или в кресле – хоть бы коснулась спинки. Как не видела ее и сидящей с праздными руками. Если собиралось общество, у нее в руках была тонкая вышивка, в остальных же случаях мать занималась рубашками Джералда, девичьими платьями или одеждой рабов. Скарлетт не могла себе представить материнские руки без золотого наперстка, а ее шелестящую шелком фигуру – без сопровождения негритянской девчушки, в чьи обязанности только и входило, что выдергивать наметку из шитья да носить за Эллен коробку с иголками-нитками из комнаты в комнату; так они и ходили вместе – Эллен ведь надо было проследить и за уборкой в доме, и за готовкой, и как обстоит дело в бельевой.

Никогда Эллен не изменяла этому стилю строгого и ясного смирения, как не позволяла себе и ни малейшей небрежности ни в чем; она всегда выглядела безупречно, в любой час дня и ночи. Когда Эллен собиралась на бал, или готовилась принимать гостей, или просто ехала в Джонсборо, то вокруг нее хлопотали две горничные и Мамми в придачу, и часто бывало, что пройдет часа два, пока она удовлетворится результатом. Но если возникали непредвиденные обстоятельства, она не тратила время на туалеты, собиралась в момент, изумляя всех быстротой и аккуратностью.

Комната Скарлетт находилась напротив материнской, и с детства она привыкла к топоту босых ног на рассвете, к торопливому настойчивому стуку в дверь Эллен и приглушенным, испуганным голосам негров, прибегавшим известить хозяйку о болезни, родах или смерти в какой-нибудь из беленых хижин, длинным рядом стоящих в четверти мили от дома. Будучи ребенком, Скарлетт часто подбиралась к двери и через узюсенькую щелку видела Эллен – как она появляется из темной комнаты, освещенная мерцающим огоньком свечи, уже со своей медицинской сумкой под мышкой, причесанная волосок к волоску, все пуговки застегнуты, и тихонько говорит, указывая на дверь, откуда слышится мерное беззаботное похрапывание Джералда: «Ш-ш-ш! Не так громко. Вы разбудите мистера О’Хара. А болезнь там у вас не настолько серьезная, от этого не умирают».

Материнский шепот, сочувственный, но твердый и уверенный, неизменно действовал успокаивающе на Скарлетт. Да, это было хорошо – забираться обратно в постель и знать, что Эллен О’Хара вышла из дома в ночь, и все правильно, все так и должно быть.

А утром, проведя бессонные часы в бдении у постели роженицы, а то и у смертного одра, когда старый доктор Фонтейн, а также молодой доктор Фонтейн, оба находились вне досягаемости и невозможно было вызвать их ей в помощь, – утром Эллен, как обычно, появлялась за завтраком во главе стола, черные глаза обведены кругами усталости, но ни голос, ни манеры не выдают напряжения. Под нежной, женственной оболочкой в ней скрывалась сталь, внушавшая благоговейный трепет всем домашним – и Джералду не меньше, чем девчонкам, хотя он скорее бы умер, чем признался в этом.

Порой, вставая на цыпочки, чтобы поцеловать на ночь свою рослую маму, Скарлетт смотрела на этот нежный рот с коротенькой, почти прозрачной верхней губкой и думала, как легко, слишком легко его ранить. Наверное, никогда эти губы не гримасничали в глупом девчоночьем хихиканье и не шептали долгими вечерами секретов на ушко лучшей подруге. Нет, ну что за ерунда приходит в голову! Мама всегда была и будет в точности как сейчас – свет неприступный, оплот доброты, источник мудрости, единственный человек, который знает ответы на все вопросы.

Но Скарлетт ошибалась. Когда-то, давным-давно, Эллен Робийяр из Саванны умела хихикать и заливаться смехом – столь же беспричинно и необъяснимо, как любая пятнадцатилетняя девчушка в этом прелестном приморском городе. И долгими вечерами шепталась с подругами, обмениваясь секретами и открывая свои тайны – все, кроме одной. Это было в тот год, когда Джералд О’Хара, будучи на двадцать восемь лет старше Эллен, вошел в ее жизнь. В тот же год, когда юный и черноглазый ее кузен, Филипп Робийяр, ушел из нее. Потому что, покидая Саванну навсегда, этот повеса с бьющим наповал взглядом и дикими замашками, этот самый Филипп забрал с собой все цветение, весь свет души Эллен и оставил кривоногому маленькому ирландцу, который на ней женился, одну только оболочку – красивую и нежную.

Однако и этого было достаточно Джералду, ошеломленному невероятной удачей – как же, ведь он и правда заполучил Эллен в жены! А если что-то и ушло из нее, то он не страдал от потери. Ведь он был человек смекалистый, он знал, что должно было свершиться не иначе как чудо, чтобы он, ирландец, без корней в Америке, без крепких связей в обществе, и вдруг бы завоевал дочь одного из самых богатых и знатных семейств на всем Атлантическом побережье. У нее вон какая родословная, а он никто, он сам всего добился, сам себя сделал.

Джералд приехал в Америку, когда ему шел двадцать второй год. Приехал он в спешном порядке, как многие настоящие ирландцы и до и после него, приехал в чем был, с двумя шиллингами в кармане, оставшимися от платы за проезд, при этом голова его стоила довольно дорого – гораздо дороже, по его убеждению, чем совершенное им злодеяние. Да ни один оранжист по эту сторону ада не стоил того, чтобы британское правительство или сам дьявол отвалили за него сотню фунтов. Но если уж какой-то земельный агент отсутствующего английского лендлорда причинил своей смертью такие переживания правительству, значит, самое время Джералду О’Хара подаваться в бега, и срочно. Ну, было, ну, обозвал он агента «оранжистом-ублюдком», однако это еще не повод, чтобы оскорблять Джералда, насвистывая прямо ему в лицо «Воды Бойна».

Битва у Бойна произошла сто лет назад, но для семейства О’Хара и всей округи это было как вчера. Все перед глазами: перепуганный принц Стюарт спасается бегством, и в клубах пыли исчезают их надежды и чаяния, а также их земли и богатства, оставленные на разграбление принцу Оранскому и его отрядам с ненавистными оранжевыми кокардами.

По этой и по другим причинам семья Джералда не склонна была принимать к сердцу фатальный исход его перебранки с агентом, но тут присутствовали отягчающие обстоятельства. Мужчины О’Хара давно не нравились английской полиции, их подозревали в антиправительственной деятельности, и Джералд оказался не первым О’Хара, которому пришлось брать ноги в руки и покидать Ирландию в предрассветный час. Два его брата, Джеймс и Эндрю, о которых он помнил только, что это были ребята с крепко сжатыми губами, появлявшиеся и исчезавшие в самый глухой час ночи, занятые какими-то таинственными делами, а порой пропадавшие и по неделям, отчего мать терзалась в тревоге, – так вот, несколько лет назад они отбыли в Америку. И случилось это после того, как у них во дворе был обнаружен небольшой винтовочный арсенал, прикопанный под свинарником. Теперь они стали преуспевающими торговцами в Саванне. «Один Господь милосердный ведает, где это такое», – говаривала мать, тяжко вздыхая всякий раз, как заходила речь о двух ее старшеньких. К ним-то и отправили Джералда.

Мать на дорожку клюнула его в щеку и с жаром благословила, а отец сказал: «Помни, кто ты есть, и никому не давай спуску». Пятеро долговязых братцев похлопали его по плечам – с одобрением, но слегка покровительственно, все-таки он у них был еще сосунок, да и росточком не удался.

Отец и братья – все были широкие в кости и вымахали за шесть футов, а Джералд к двадцати годам понял, что пять футов и четыре с половиной дюйма – вот и все, что Господь собирался отпустить ему в своей неизреченной мудрости. Не в характере Джералда было растрачивать себя попусту на сожаления из-за нехватки вышины, да это и не мешало ему никогда добиваться того, что он хотел. Скорее даже можно сказать, что эта его компактная конструкция и сделала Джералда тем, кем он стал. Он ведь рано усвоил, что маленькому человеку, если он хочет выжить среди здоровяков, нужно быть твердым, как кремень. И Джералд стал твердым, как кремень.

Его рослые братья были мрачны и молчаливы, семейные предания о былой славе, утраченной навсегда, грызли им душу затаенной ненавистью, изредка только прорываясь черным юмором. Уродись Джералд богатырем, он тоже, как и другие О’Хара, молча и мрачно пополнил бы ряды повстанцев. Но Джералд был, по выражению любящей матушки, «крикун и дурья башка», нрав имел горячий, заводился мгновенно, чуть что – лез в драку, и его постоянная готовность почесать кулаки так и бросалась в глаза. Он расхаживал среди крупнокалиберных своих братьев, как бентам на гумне, взъерошив перья и задрав гребешок, норовя зацепить громадных кохинхинов. А они его любили и поддразнивали легонько, чтоб послушать, как он «дерет глотку», а бывало, что и поколачивали увесистыми кулачищами, но так только, пусть малыш знает свое место.

Если образовательный багаж, с которым Джералд явился в Америку, был скуден, то сам он об этом не догадывался. Но и не разволновался бы, если б ему сказали. Мать учила его читать и разборчиво писать. Он знал арифметику. Вот, собственно, и все, если иметь в виду регулярное образование. Из латыни ему были известны ответствия хора на мессе, а из истории – исключительно факты несправедливостей по отношению к Ирландии. Он не слышал о других поэтах, кроме Мура, и музыка для него заключалась лишь в ирландских песнях, звучавших на родине. Питая уважение к тем, кто почерпнул из книг больше знаний, он, однако, нисколько не переживал на свой счет. Да и к чему такие премудрости в новой стране, где самая дремучая гнусь болотная может сделать громадное состояние? В стране, где от человека требуется только быть покруче и не бояться работы?

И Джеймс с Эндрю, взяв его к себе в магазин в Саванне, тоже не сетовали на отсутствие у него образования. Они очень скоро прониклись уважением к брату за четкий почерк, точность в цифрах и сообразительность в торговых сделках, тогда как познания в литературе и музыке, обладай он таковыми, заставили бы их презрительно фыркнуть. В те годы Америка была добра к ирландцам. Эндрю и Джеймс проложили себе путь к успеху, перегоняя фургоны с товаром из Саванны в глубь Джорджии, потом открыли собственную торговлю и вполне процветали, а Джералд процветал вместе с ними.

Американский Юг ему понравился, и он скоро сам себя стал считать южанином. Правда, в жизни Юга и южан было много такого, чего он так и не уразумел, зато покер и скачки, страсть к политике и дуэльный кодекс, права штатов и проклятия всем янки, рабовладение и Король Хлопок, презрение к «белой швали» и подчеркнуто галантное отношение к женщине – все это он принял, как свое. Он даже выучился жевать табак. А учиться не терять голову от виски ему не было нужды – он таким родился.

Однако Джералд оставался Джералдом. Изменились намерения, образ жизни, но манеры свои он менять бы не стал, даже если бы сумел изменить их. Он восторгался ленивой элегантностью богатых плантаторов, когда они выбирались в Саванну из своих болотных царств – у них под седлом были чистокровные лошади, а следом тянулись кареты со столь же элегантными дамами и фургоны с черными рабами. Но Джералд уж ни в коем случае не мог быть элегантным. Их ленивая, плавная речь была приятна слуху, но родной ирландский говорок, живой и быстрый, словно прилип у него к языку. Ему нравилось небрежное изящество, с каким они проворачивали наиважнейшие дела, ставили на кон целые состояния, плантации, рабов и добродушно, не теряя хорошего настроения, отписывали свои потери – будто швыряли горсть мелочи негритятам. Но Джералд знал, что такое бедность, и не смог бы выучиться терять деньги с хорошим настроением и небрежным изяществом. А что – приятный народ эти жители прибрежной Джорджии: разговаривают мягко и вежливо, ни с чего впадают в ярость и пленяют своей изменчивой несообразностью. В общем, Джералд их полюбил. Но в юном ирландце, закаленном холодными влажными ветрами иной страны, где были туманные болота, но не водилось болотной лихорадки, – в этом упрямом ирландце бродила буйная, мятежная сила, не дававшая ему слиться с неторопливым течением жизни под солнцем субтропиков, среди малярийных топей.

У местной знати он учился тому, что находил для себя полезным, остальное отбрасывал. А самым для себя полезным из всех развлечений южан он посчитал покер – при условии, что тебя не берет виски. Как раз эти его выдающиеся природные способности к картам и выпивке и принесли ему два самых ценных приобретения из трех: слугу и плантацию. Третьим драгоценным приобретением была жена, но ее он относил исключительно на счет неизъяснимого и чудесного благоволения Господня.

Этот слуга, звали его Порк, был ослепительно-черен, исполнен достоинства и чрезвычайно искушен во всех тонкостях портновского искусства и элегантности. Он появился у Джералда в результате затянувшейся на всю ночь партии в покер с неким плантатором, который по части лихого блефа был равен Джералду, а по части новоорлеанского рома – нет. И хотя бывший владелец предлагал потом за Порка двойную цену против его стоимости, Джералд отказал наотрез. Потому что обладание первым в жизни рабом, да еще таким рабом, «лучше которого, черт побери, не сыскать слуги на всем побережье», означало первый шаг на пути к осуществлению заветного желания. Джералд хотел стать джентльменом – владельцем земли и рабов.

Он не намерен был тратить дни свои на торговлю, а вечерами при свече корпеть над колонками цифр. В отличие от братьев он остро переживал социальное клеймо «А-а, этот, из торговых». Нет, Джералд хотел быть плантатором. Ему не давала покоя жажда ирландца, живущего арендатором на своей земле, на той самой земле, что когда-то принадлежала его семье, его народу, и он уже видел прямо наяву зеленые акры собственных полей, расстилающихся перед ним насколько хватает глаз. У него была цель, единственная цель, и он беспощадно смел бы все на пути к ней. Он хотел иметь свой дом, свою плантацию, своих собственных лошадей и своих собственных рабов. И здесь, в новой стране, свободной от двух главных опасностей, подстерегавших человека на его родине, – от налогов, что съедают чуть не все выращенное, и от вечной угрозы внезапной конфискации, – здесь у него все это будет. Но иметь желание и иметь желаемое – это, как он осознал с течением времени, вещи совершенно разные. В прибрежных районах Джорджии аристократия окопалась слишком плотно, не оставив ему даже надежды отвоевать себе место под солнцем.

И тогда рука судьбы, объединившись с рукой ловкого картежника, преподнесла ему плантацию, которую он впоследствии назвал «Тарой»[3 - Так называлась древняя столица ирландских королей.], и, соответственно, перевела его на жительство с побережья в предгорья северной Джорджии.

А дело было так. Однажды душным весенним вечером Джералд сидел в каком-то салуне, как вдруг случайный обрывок разговора за соседним столом заставил его навострить уши. Незнакомый человек, уроженец Саванны, рассказывал, что только вот вернулся домой из глубинки, где прожил двенадцать лет. Оказывается, за год до переезда Джералда в Америку он выиграл в земельной лотерее, которую проводили власти штата с целью заселить обширный край, откуда вытеснили индейцев. И он туда поехал и заложил плантацию; а теперь дом у него сгорел и сам он устал от «треклятого места» и мечтает, как бы сбыть его с рук.

Джералд, ни на минуту не расстававшийся с мыслью о собственной плантации, тут же представился и включился в разговор. Он заинтересовался еще больше, когда услышал, что в северных районах штата полно новоселов из Северной и Южной Каролины, а также из Виргинии. Джералд уже достаточно прожил в Саванне, чтобы усвоить точку зрения побережья: дескать, здесь пуп земли, а все остальное – глухомань и в каждом кусту индеец. По делам компании «Братья О’Хара» Джералду случалось бывать в Огасте, за сто миль вверх по реке Саванне. Оттуда он ездил в старые города внутренних районов и знал, что вся эта полоса тоже заселена давно и прочно. А вот как там дальше?.. По описанию приезжего выходило, что его плантация расположена еще глубже, где-то на северо-западе от Саванны, миль за двести пятьдесят, а то и больше, и немного южнее реки Чаттахучи. А территорию севернее этой реки, насколько было известно Джералду, до сих пор держали индейцы чироки. Однако чужак высмеял его предположение насчет индейских набегов и поведал о том, как процветают города и плодоносят плантации на новых землях.

Часом позже, когда ручеек беседы стал иссякать, Джералд поднял невинный взор круглых голубых глаз, который ну никак не сочетался с коварным умыслом, и предложил поиграть. Спустилась ночь, и выпивка то и дело шла по кругу, – словом, остальные игроки сложили карты, и Джералд с чужаком остались один на один. Тот подвинул на кон все свои фишки, а следом за ними – документ на плантацию; Джералд тоже подвинул все свои фишки, а сверху положил бумажник. То, что деньги в нем принадлежали не ему, а фирме братьев О’Хара, не слишком отягощало совесть Джералда, во всяком случае, он не собирался бежать каяться в грехах до утренней мессы. Он знал, чего хочет, а когда Джералд чего-то хотел, то он того и добивался, причем самым прямым и коротким путем. Более того, он так верил в свою судьбу и в четыре двойки, что даже и не задумывался, как возвращать деньги, если ставка будет повышена.

– Ничего вы от этого не выгадали, а я так даже рад, что не надо больше платить налогов за это местечко, – вздохнул обладатель четырех тузов и потребовал перо и чернила. – Большой дом сгорел год назад, а поля заросли сорняком и кустарником. Но это ваше.

– Никогда не мешай карты с виски, если только тебя с пеленок не приучили к ирландскому самогону, – совершенно серьезно заявил Джералд Порку, когда Порк помогал ему улечься спать.

Слуга, пребывавший в восхищении перед новым хозяином, начал даже осваивать ирландский говорок, и они заговорили на такой чудовищной смеси наречий, что это поставило бы в тупик любого, только не их самих.

Мутная, илистая Флинт-Ривер безмолвно несла свои воды меж стен из высоких сосен и дубов, оплетенных диким виноградом; река изгибалась излучиной у земель Джералда, словно обнимая их руками с двух сторон. Для Джералда, стоявшего на месте прежнего дома, эта живая зеленая застава была зримым, ласкающим душу свидетельством права собственности, он гордился ею, как будто самолично возвел эту стену, чтобы отметить границы своих владений. Он стоял на почерневших камнях пожарища, смотрел на двойной ряд тенистых кедров, ведущих к дороге, и крепко ругался от радости, не находя слов для благодарственной молитвы. Это его деревья! И широкая, буйно поросшая лопухами лужайка тоже его! И молоденькие магнолии в белых звездчатых цветах! Невозделанные поля в щетине тоненьких сосенок и нахального подлеска, раскатившие свои красновато-бурые волны далеко вокруг, – все здесь принадлежит Джералду О’Хара, здесь все его, потому что он такой упорный крепколобый ирландец и у него хватило куража поставить на карту все, что есть.

Джералд закрыл глаза и в покое мирно лежащих полей вдруг ясно понял: вот он и дома. Здесь, где он стоит сейчас, поднимутся новые белые стены. Через дорогу будет изгородь из жердей – выгон для сытых толстобрюхих коров и породистых лошадей. А красные земли, сбегающие по склонам холма к плодородной пойме реки, засияют белизной, как гагачий пух под солнцем, – хлопок, акры и акры хлопка! Звезда О’Хара всходила снова.

Джералд взял свою небольшую долю из общего котла, призанял монет у своих не пылавших энтузиазмом братьев, получил хорошенькую сумму под залог земель и с этими деньгами, купив своих первых полевых работников, уехал в «Тару», жить одиноким холостяком в домике надсмотрщика, пока не будет готов его собственный белостенный дом.

Он расчистил поля, разбил хлопковые плантации, занял у братьев еще денег и купил еще рабов. В семействе О’Хара действовали законы клана, все они держались друг друга и в процветании, и в нищете, причем вовсе не от чрезмерной родственной нежности, а потому, что за время невзгод твердо усвоили правило: чтобы выжить, семья должна противостоять всему свету единым фронтом. Братья ссудили Джералду деньги, и в последующие годы деньги эти вернулись к ним с лихвой. А плантация постепенно расширялась – Джералд подкупал другие участки по соседству, и в назначенный срок вырос его белостенный дом, ставший теперь не мечтой, а явью.

Построенное рабами громоздкое сооружение вольготно расположилось на холме, фасадом на зеленый склон пастбища и реку внизу; Джералду оно нравилось ужасно, потому что, пусть и новое, оно несло на себе налет зрелости и солидности, приходящий обычно с годами. Старые дубы, под сенью которых не так-то, в общем, и давно скользили бесшумно индейцы, плотно обступили дом своими мощными стволами, смыкая ветви над крышей. Лужайка, очищенная от лопухов, густо поросла клевером и бермудской травой, и Джералд строго следил за тем, чтобы она содержалась в порядке. Здесь все – от кедровой аллеи до белых хижин на участке рабов, – все в «Таре» имело вид основательный, прочный и почтенный – на века. И всякий раз, когда Джералд на полном скаку вылетал из-за поворота и в зеленой прорези ветвей открывалась ему крыша дома – его собственного, родного дома! – сердце у него прямо лопалось от гордости. Каждый раз как в первый раз.

Он таки сумел, он сделал, маленький, упрямый и драчливый хвастунишка Джералд.

Он отлично ладил со всеми в графстве, исключая Макинтошей, чьи земли примыкали к его владениям слева, и Слэттери, занимавших жалкие три акра в болотистой низине справа, между рекой и плантацией Джона Уилкса.