По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

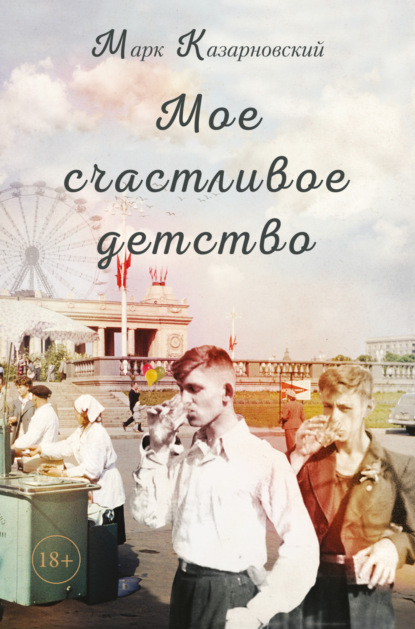

Мое счастливое детство

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Жизнь стала налаживаться. Вдруг Изе пришло письмо аж из Америки. От союзников. Родственники обнаружили Изю через Красный Крест и сообщили, что сделают все для воссоединения.

Правда, Изя коряво ответил, что поедет, только когда увидит, что его друг перший, Маркел, то есть я, устроен и, главное, сыт. И еще написал, что он, Изя, своих не бросает.

К концу 1942 года директор нам объявил, что часть детского дома отдается для инвалидов Великой Отечественной, нас не трогают, а один корпус переселяется в детский дом аж под Омском. Но мы рады. Нас не переселяют, еда есть, хоть ее, конечно, не хватает.

Директор сказал, так как мы будем жить совместно с инвалидами войны, что и питание будет лучше.

Ах-х, хорошо-то как. Мы друг другу подмигивали, корчили рожи, но в школе вели себя хорошо. Еще бы, инвалиды войны будут рядом.

Да и наш директор готовился. Завезли койки с перильцами, матрасы, одеяла очень даже теплые (мы их и сгружали). Правда, валенок всего четыре пары. Почему? Да потому, безногих много.

Мы онемели. Как-то инвалид-то инвалид. Но еще не поняли до конца мы, пацаны этой войны, что такое инвалид войны на самом деле. Пока же мы видели, как на кухню заносят ящики картонные. Уже понимали, в каком – консервы. А в ином – яичный порошок.

Тут меня потянул Изька, подвел к щелке дверной на кухне.

Наш повар быстро рассовывал по карманам халата банки с яичным порошком, пакеты с какао, консервы с тушенкой. Я обернулся. По коридору шел Прохор, наш враг. Но здесь уже не до вражды. Нас же обворовывают.

Я только мигнул. Прохор понял все с «полумига». Мы тихонько прошли за поваром в его комнату – и! Тут началось.

Повар кричит – «бандиты», «грабители». Но кричит шепотом. А мы вынимаем из-под одеяла банки американской помощи. Да какие. И не видели, и не мечтали, и не нюхали точно.

Еще бы! Тушенка свиная. И говяжья. (Головы свиньи и коровы.) Какао. Яичный порошок. Мы уже пробовали. Ах, до чего вкусный. А часть пакетов вообще видим впервые. Например, такие круглые, резиновые, их надувать можно. Через несколько лет, уже в Москве, я узнал – называется это, ворованное поваром, презервативом и в пищу не идет.

Да, жаль, что повар наш так и не попал в армию. Уж не знаю почему. Говорят, у него паховая грыжа. Мы уже знали, что находится в паху. Но это «грыжей» не называется.

В общем, уцелел повар, хоть и испугался. Его испуг мы ощущали несколько недель. В том смысле, что за завтраком чай был сладкий и хлеба – достаточно. Даже в перловой, золотистой каше каплями проблескивало масло.

* * *

А директор кричал:

– Мальчики, мальчики, помогать!

Мы хватали шапки, у кого есть, и выбегали на крыльцо.

У крыльца стояли трое розвальней. А в них люди. Но они почему-то не выходили. Сидели, лежали. Хорошо закрытые тулупами. Но не выходили. Будто ждали чего-то. И тут мы поняли. Ждут они нас. Нянечки говорили нам, как, кого и за что ловчее брать, чтобы нести в палату. И все плакали. Старались, конечно, незаметно, но куда там. Очень даже заметно. А думали нянечки о своих. Которых или нет, или вот так где-то, бедолагу, несут в госпиталь.

Мы тоже не могли сдержаться. Изя заплакал первый, все повторяя: «Ах, панове, мы для вас, мы для вас, как поготове ратунковэ»[7 - Поготове ратунковэ – скорая помощь (польск.).].

Мы изумлялись, но руки и ноги дело делали. Да нянечки подсказывали.

Ясно, если инвалид без ног, двое закидывают его руки себе на шею. Третий за пояс помогает и вот так, три ступеньки и до палаты совсем недалеко. Положили в кровать. Или посадили. Вернее – поставили. И за следующим. Возницы просят, чтобы швыдче. Потому что, может, они померзли. Да молчат.

Конечно, когда без рук. Я сразу увидел такого. А что такое обморожение, мы уж очень хорошо знаем. Поэтому сразу снегом и тереть щеки и нос.

Наконец дяденька улыбнулся и сказал: «Теперь, парень, руки смотри, они насмерть замерзли». – И очень громко рассмеялся. Вот они какие, инвалиды!

– Ну-с, мальчики, молодцы. Теперь идите к себе, а инвалидов будет осматривать врач. Спасибо вам, ребята! – И директор пошел на кухню распорядиться чаем. Огромный самовар в палате уже стоял.

У нас начиналось другая жизнь. Но первые впечатления от знакомства остались надолго. И мне часто, уже во взрослые годы, снится один и тот же сон. Вот такой.

Я во сне бормотал про атаки.

И про взвод, что не хочет вставать.

Про овраги и буераки,

Про высотку, что надо забрать.

Я проснулся. Светало. Морозно.

И стекло все покрыто узором.

И из зеркальца как-то тревожно

Я смотрю на себя мутным взором.

Одеваться, какая все ж проза.

Закурить, чтоб прогнать этот сон.

Эх, опять надевать мне протезы,

Издавая мучительный стон.

И опять, на тележке, толкаясь,

На Казанский, с утра к поездам.

Вспоминать, как в бою свои ноги

Потерял я, где город Потсдам.

И когда соберемся к обеду

В переходе, очищенном снегом,

Все Иван мне будет талдычить,

Вот, мол, ноги его в Кенигсберге.

А друган мой кричит:

«Ты молчи. Ты штаны

Сам наденешь и сымешь.

В туалет доползешь худо-бедно.

Ну, и жопу свою сам ты вытрешь.

Ну, а мне каково без обеих,

Без кормилиц моих, без рук.

Эх, братва. Я желаю лишь немцу,

Нет, не смерти, а наших вот мук.

Пусть они вот такими обрубками

На Казанском закончат свой путь.

Пусть им скажет страна благодарная:

„Доживай-ка, братан, как-нибудь“».

Совершенно иная жизнь началась. Мы, мальчишки и девочки, так соскучились по отцам, что от инвалидов не отходил и. И вот что странно. «Местные», те, кто жил в детдоме до нас, относились к приезду инвалидов спокойно. К ним в палату почти не заходили. А уж помочь в чем-либо – и речи нет.

Нас же, «вакуированных», хлебом не корми. Мы только со школы и уже в палате у инвалидов. Мы почему-то назвали их «наши». Почему?

Их было не очень много. Наиболее мобильные – это у кого потеряна одна нога. Их было двое – дядя Леонид и дядя Лева. Оба они были веселые, помогали другим, играли бесконечно в шахматы и писали жалобы в Генштаб РККА о неправильных действиях их командования в 1941 году.