По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

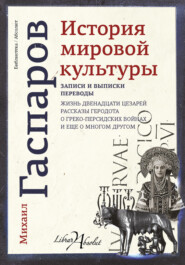

Собрание сочинений в шести томах. Т. 5: Переводы. О переводах и переводчиках

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Глухое золото в тоске и страхе.

Вот камня вечная печаль,

Форты домов в уборе черном,

Закатным взглядом, скучным и покорным,

Их окна смотрят в сумрачную даль.

Вот верфи скорби на закате,

Приют разбитых кораблей,

Что чертятся скрещеньем мачт и рей

На небе пламенных распятий.

В опалах мертвых, что златит и жжет

Вулкан заката, в пурпуре и пемзе

Умерший разум мой плывет

По Темзе.

Плывет на волю мглы: в закат,

В тенях багровых и в туманах,

Туда, где плещет крыльями набат

В гранит и мрамор башен рдяных,

И остается сзади град

Неутолений и преград.

Покорный неизвестной силе,

Влачится труп уснуть в вечеровой могиле,

Плывет туда, где волн огромный рев,

Где бездна беспредельная зияет

И без возврата поглощает

Всех мертвецов.

Сокращения такого рода вряд ли могли быть сделаны без помощи верлибра. Однообразие приемов легко заметить: выбрасываются связующие фразы, выбрасываются распространяющие глаголы, сохраняются преимущественно существительные, а из существительных удерживаются предметы и выпадают отвлеченные понятия. Со стихами, в которых предметов мало, а отвлеченных понятий много, такие эксперименты получаются хуже. Боюсь, что таковыми получились в переложении, например, романтические элегии. Я не знаю, неизбежен такой номинативный стиль при сокращении или нет. Но я знаю, что и в обычных, традиционно полномасштабных переводах имена существительные подлинника сохраняются в переводе в полтора-два раза старательнее, чем прилагательные и глаголы. Содержание стихотворения опознается прежде всего по существительным – или, проще говоря, читателю важнее, о чем говорится в произведении, нежели что в нем говорится. Если скажут, что конспективные переводы такого рода годятся только для предварительного ознакомления читателя со стихами, я не буду спорить. Все мы в первый раз читали и «Робинзона», и «Гулливера», и «Гаргантюа» по сокращенным пересказам; я помню адаптированные издания и Вальтера Скотта, и Гюго, и честное слово, дух подлинника в этих сокращениях сохранялся.

Мне не хотелось бы, чтобы эти упражнения выглядели только литературным хулиганством. В истории поэзии такие переработки появляются не впервые. Когда александрийские поэты III века до н. э. стали разрабатывать камерную лирику вместо громкой, то они брали любовные темы у больших лириков-архаиков и перелагали в короткие и четкие эпиграммы, писанные элегическим дистихом. В этом была и преемственность, и полемичность. Такая стилистическая полемика средствами не теории, а практики была в античности привычна: если Еврипиду не нравилась «Электра» Софокла, он брался и писал свою собственную «Электру» (современный литератор вместо этого написал бы эссе «Читая „Электру“»).

Разумеется, ни мне, ни кому другому не придет в голову полемизировать от своего имени с поэтом Лермонтовым или поэтом Верхарном. Но полемизировать от имени современного вкуса против того вкуса риторического романтизма или риторического модернизма, которыми питались Лермонтов и Верхарн, – почему бы и нет? Если мы не настолько органично ощущаем стиль наших предшественников, чтобы уметь подражать им, как аттицисты аттикам, – признаемся в этом открыто, и пусть потом наши потомки перелицовывают нас, как мы – предков (если, конечно, они найдут в нас хоть что-то достойное перелицовки).

Можно ли утверждать, что именно лаконизм, минимализм – универсальная черта поэтики XX века? Наверное, нет: век многообразен. Но это черта хотя бы одной из поэтических тенденций этого века – той, которая восходит, наверное, к 1910?м годам, когда начинали имажисты и Эзра Паунд написал знаменитое стихотворение из четырех слов – конденсат всей раннегреческой лирики вместе взятой: «Spring – Too long – Gongyle» (Гонгила – имя ученицы Сапфо, затерявшееся в ее папирусных отрывках). Краткость ощущалась как протест против риторики – хотя на самом деле, конечно, она тоже была риторикой, только другой. Впрочем, задолго до Паунда у самого Лермонтова такое стихотворение, как «Когда волнуется желтеющая нива…», было не чем иным, как конспектом стихотворения Ламартина «Крик души»: та же схема, та же кульминация, только строже дозированы образы, и оттого текст вдвое короче. Впрочем, краткость краткости рознь, и не от всякой стихотворение приобретает вес. Марциал писал другу-поэту:

Те лишь стихи коротки, где не сыщется лишнего слова,

А у тебя, мой дружок, даже двустишья длинны.

При обсуждении этих переводов было замечено, например, что Верхарн в них становится похож на молодого Элиота. (На мой взгляд, скорее на Георга Гейма.) Это, конечно, дело субъективных впечатлений. Важнее другое: вероятно, если два переводчика-сократителя возьмутся за одно и то же стихотворение, то у них получатся два совсем разных сокращения: один выделит в оригинале одно, другой другое, и каждый останется самим собой. И очень хорошо: я уже сказал, что через перевод размером подлинника мы ищем познать переводимого поэта, через перевод верлибром – познать самих себя.

А мне лично как литературоведу интереснее всего такой вопрос: можно ли вообще считать получающиеся тексты переводами? Идейное и эмоциональное содержание оригинала – сохранено. («Нет, – возразили мне, – от сокращения эмоция становится сильнее». Может быть.) Композиционная схема – сохранена. Объем – резко сокращен. Стиль – резко изменен. Стих – изменен еще резче. Много убавлено, но ничего не прибавлено. Достаточно ли этого, чтобы считать новый текст переводом старого, пусть вольным? Или нужно говорить о новом произведении по мотивам старого? Для этого есть хорошее немецкое слово Nachdichtung, но точного русского перевода для него не существует. Здесь есть возможность для многих праздных разговоров – но, конечно, не сейчас.

ОДЫ

Ода Пиндара (470 год до н. э.) написана очень сложным лирическим размером, складывающимся в повторяющиеся «триады» – строфу, антистрофу и эпод; начала их отмечены на левом поле. Ода обращена к сиракузскому тирану Гиерону и его сыну Диномену, правителю новооснованного города Этны невдалеке от известного вулкана, под которым, считалось, казнится чудовищный Тифон, символ мирового хаоса, укрощенного богами; так и Гиерон с братьями победил финикийцев и тирренов при Гимере и Кумах, эти победы сравниваются с афинскими и спартанскими победами над персами («мидянами») при Саламине и Платее («Кифероне»). Гиерон тяжело болел, поэтому он сравнивается с больным Филоктетом, сыном Пеанта, без которого, однако, греки не могли победить Трою. Гераклиды – род, из которого вышли спартанские цари; законы Этны были написаны по образцу спартанских.

Ода Ронсара (1550) тоже написана триадами, но более простыми размерами и короткими строками: в подлиннике строфы имеют по 12, 12 и 10 строк, в переводе они смогли стать короче. Она длинная, как поэма, поэтому некоторые триады в переводе пропущены. Ода обращена к канцлеру Мишелю Лопиталю, приближенному Маргариты Беррийской, дочери Франциска I, известному гуманисту, тщетному примирителю религиозных войн. Морелю д’ Амбрёну (с его женой Антуанеттой, хозяйкой литературного салона) Лопиталь поручил потом помирить Ронсара с его «завистниками», на которых он так злится. Основная часть оды – апофеоз поэтического вдохновения по Платону, возносящего душу в мир вечных идей; четыре обуянности, о которых речь, – безумия профетическое, мистическое, поэтическое и эротическое. Начальная часть оды – по мотивам Гесиода и Гомера, но и с упоминанием Фалесовой идеи, что всё в мире – от воды.

«Ликид» Мильтона (1637) – это разностопный ямб, привычный в английском барокко. Но когда Мильтон писал свою «монодию» на смерть молодого Эдварда Кинга, то одним этим термином он назвал свои образцы – Пиндара и Симонида, этих зачинателей поэзии торжественного плача. И я попробовал перевести «Ликида» не так, как Мильтон его написал, а так, как он хотел его написать: стихом и стилем античной мелики. Ликид и другие имена – из буколик; сицилийская Аретуза (бежавшая от Алфея) и мантуанский Минций – реки, возле которых родились Феокрит и Вергилий. Гиппотад – бог ветров Эол; Панопея – морская нимфа; над рекой Гебром вакханки растерзали Орфея, и голову его унесло к Лесбосу, острову поэтов. Кэм – речка, на которой стоит Кембридж, где учился Кинг; Мона – остров Мэн в Ирландском море, Дэва – речка Ди; Гебриды – к северу от Ирландского моря, а Беллер с горой св. Михаила, глядящей в сторону Бретани, – к югу от него. Галилейский кормчий – конечно, св. Петр: стихи писались, когда уже сгущалась гроза пуританской революции.

«Патмос» Гёльдерлина (1803) об апостоле Иоанне, интересен как синтаксический эксперимент: он написан бесконечно длинными предложениями, с нарочитой странностью переламывающимися о стихоразделы. Такой «антисинтаксический» стих, модный в XX веке, давался мне трудно, и я попробовал его только в этом стихотворении. Но к концу все равно стал сбиваться на синтаксический. Большое спасибо Г. И. Ратгаузу, помогавшему мне в работе над трудным текстом.

«Небесные гончие» Фрэнсиса Томпсона (1893), английского poete maudit – хрестоматийный образец той викторианской (или антивикторианской) религиозной поэзии, которая теперь и в Англии мало кем читается. Кажется, на русский язык эти стихи не переводились. Номера строк на левом поле в «Ликиде» стояли реже, чем в подлиннике: многие строки приходилось в переводе разламывать для интонационной выразительности; в «Небесных гончих» они стоят гуще, чем в подлиннике: перевод конспективнее и на треть короче, но я настаиваю, что ни один образ в нем не потерян: экономия – только за счет соединительной ткани.

ПИНДАР

Первая пифийская ода («Этна»)[2 - Перевод «Первой Пифийской оды» Пиндара исполнен М. Л. Гаспаровым не в «экспериментальном», а в традиционном ключе; в настоящем издании см.: т. I, с. 462–467. – Прим. А. Устинова.]

ПЬЕР РОНСАР

Канцлеру Лопиталю

1

На Диркейских берегах, на лугах

Харит, расцвечивающих стихи мои,

Я сбираю краснейшие цветы,

Чтобы свить из них тщательными перстами

Троекруглый фивский венок

В честь и славу божественного любимца,

Сведшего к нам с небес

Девять дщерей Элевферийской Памяти —

1

Мать же Память их понесла

Девятью же лобзаниями Юпитера,

А когда скиталица Луна двенадцать раз

На кругу своем выгнулась, двулобая,

Светом в тьму, то под Олимпийской горой,

Вскрикнув болью к Луцине,

Родила она девятерых сестер

Единым чревом —

1

И небо в них впело

Вечную песню,

Приласкав их губы

Аттическим медом,

Чтоб пеклись вовеки

О льстящих слуху

Стихах, в которых

Чары божеские и людские.

2

А когда прокатилось семь лет,

Обуяло юных кровное желание

Вот камня вечная печаль,

Форты домов в уборе черном,

Закатным взглядом, скучным и покорным,

Их окна смотрят в сумрачную даль.

Вот верфи скорби на закате,

Приют разбитых кораблей,

Что чертятся скрещеньем мачт и рей

На небе пламенных распятий.

В опалах мертвых, что златит и жжет

Вулкан заката, в пурпуре и пемзе

Умерший разум мой плывет

По Темзе.

Плывет на волю мглы: в закат,

В тенях багровых и в туманах,

Туда, где плещет крыльями набат

В гранит и мрамор башен рдяных,

И остается сзади град

Неутолений и преград.

Покорный неизвестной силе,

Влачится труп уснуть в вечеровой могиле,

Плывет туда, где волн огромный рев,

Где бездна беспредельная зияет

И без возврата поглощает

Всех мертвецов.

Сокращения такого рода вряд ли могли быть сделаны без помощи верлибра. Однообразие приемов легко заметить: выбрасываются связующие фразы, выбрасываются распространяющие глаголы, сохраняются преимущественно существительные, а из существительных удерживаются предметы и выпадают отвлеченные понятия. Со стихами, в которых предметов мало, а отвлеченных понятий много, такие эксперименты получаются хуже. Боюсь, что таковыми получились в переложении, например, романтические элегии. Я не знаю, неизбежен такой номинативный стиль при сокращении или нет. Но я знаю, что и в обычных, традиционно полномасштабных переводах имена существительные подлинника сохраняются в переводе в полтора-два раза старательнее, чем прилагательные и глаголы. Содержание стихотворения опознается прежде всего по существительным – или, проще говоря, читателю важнее, о чем говорится в произведении, нежели что в нем говорится. Если скажут, что конспективные переводы такого рода годятся только для предварительного ознакомления читателя со стихами, я не буду спорить. Все мы в первый раз читали и «Робинзона», и «Гулливера», и «Гаргантюа» по сокращенным пересказам; я помню адаптированные издания и Вальтера Скотта, и Гюго, и честное слово, дух подлинника в этих сокращениях сохранялся.

Мне не хотелось бы, чтобы эти упражнения выглядели только литературным хулиганством. В истории поэзии такие переработки появляются не впервые. Когда александрийские поэты III века до н. э. стали разрабатывать камерную лирику вместо громкой, то они брали любовные темы у больших лириков-архаиков и перелагали в короткие и четкие эпиграммы, писанные элегическим дистихом. В этом была и преемственность, и полемичность. Такая стилистическая полемика средствами не теории, а практики была в античности привычна: если Еврипиду не нравилась «Электра» Софокла, он брался и писал свою собственную «Электру» (современный литератор вместо этого написал бы эссе «Читая „Электру“»).

Разумеется, ни мне, ни кому другому не придет в голову полемизировать от своего имени с поэтом Лермонтовым или поэтом Верхарном. Но полемизировать от имени современного вкуса против того вкуса риторического романтизма или риторического модернизма, которыми питались Лермонтов и Верхарн, – почему бы и нет? Если мы не настолько органично ощущаем стиль наших предшественников, чтобы уметь подражать им, как аттицисты аттикам, – признаемся в этом открыто, и пусть потом наши потомки перелицовывают нас, как мы – предков (если, конечно, они найдут в нас хоть что-то достойное перелицовки).

Можно ли утверждать, что именно лаконизм, минимализм – универсальная черта поэтики XX века? Наверное, нет: век многообразен. Но это черта хотя бы одной из поэтических тенденций этого века – той, которая восходит, наверное, к 1910?м годам, когда начинали имажисты и Эзра Паунд написал знаменитое стихотворение из четырех слов – конденсат всей раннегреческой лирики вместе взятой: «Spring – Too long – Gongyle» (Гонгила – имя ученицы Сапфо, затерявшееся в ее папирусных отрывках). Краткость ощущалась как протест против риторики – хотя на самом деле, конечно, она тоже была риторикой, только другой. Впрочем, задолго до Паунда у самого Лермонтова такое стихотворение, как «Когда волнуется желтеющая нива…», было не чем иным, как конспектом стихотворения Ламартина «Крик души»: та же схема, та же кульминация, только строже дозированы образы, и оттого текст вдвое короче. Впрочем, краткость краткости рознь, и не от всякой стихотворение приобретает вес. Марциал писал другу-поэту:

Те лишь стихи коротки, где не сыщется лишнего слова,

А у тебя, мой дружок, даже двустишья длинны.

При обсуждении этих переводов было замечено, например, что Верхарн в них становится похож на молодого Элиота. (На мой взгляд, скорее на Георга Гейма.) Это, конечно, дело субъективных впечатлений. Важнее другое: вероятно, если два переводчика-сократителя возьмутся за одно и то же стихотворение, то у них получатся два совсем разных сокращения: один выделит в оригинале одно, другой другое, и каждый останется самим собой. И очень хорошо: я уже сказал, что через перевод размером подлинника мы ищем познать переводимого поэта, через перевод верлибром – познать самих себя.

А мне лично как литературоведу интереснее всего такой вопрос: можно ли вообще считать получающиеся тексты переводами? Идейное и эмоциональное содержание оригинала – сохранено. («Нет, – возразили мне, – от сокращения эмоция становится сильнее». Может быть.) Композиционная схема – сохранена. Объем – резко сокращен. Стиль – резко изменен. Стих – изменен еще резче. Много убавлено, но ничего не прибавлено. Достаточно ли этого, чтобы считать новый текст переводом старого, пусть вольным? Или нужно говорить о новом произведении по мотивам старого? Для этого есть хорошее немецкое слово Nachdichtung, но точного русского перевода для него не существует. Здесь есть возможность для многих праздных разговоров – но, конечно, не сейчас.

ОДЫ

Ода Пиндара (470 год до н. э.) написана очень сложным лирическим размером, складывающимся в повторяющиеся «триады» – строфу, антистрофу и эпод; начала их отмечены на левом поле. Ода обращена к сиракузскому тирану Гиерону и его сыну Диномену, правителю новооснованного города Этны невдалеке от известного вулкана, под которым, считалось, казнится чудовищный Тифон, символ мирового хаоса, укрощенного богами; так и Гиерон с братьями победил финикийцев и тирренов при Гимере и Кумах, эти победы сравниваются с афинскими и спартанскими победами над персами («мидянами») при Саламине и Платее («Кифероне»). Гиерон тяжело болел, поэтому он сравнивается с больным Филоктетом, сыном Пеанта, без которого, однако, греки не могли победить Трою. Гераклиды – род, из которого вышли спартанские цари; законы Этны были написаны по образцу спартанских.

Ода Ронсара (1550) тоже написана триадами, но более простыми размерами и короткими строками: в подлиннике строфы имеют по 12, 12 и 10 строк, в переводе они смогли стать короче. Она длинная, как поэма, поэтому некоторые триады в переводе пропущены. Ода обращена к канцлеру Мишелю Лопиталю, приближенному Маргариты Беррийской, дочери Франциска I, известному гуманисту, тщетному примирителю религиозных войн. Морелю д’ Амбрёну (с его женой Антуанеттой, хозяйкой литературного салона) Лопиталь поручил потом помирить Ронсара с его «завистниками», на которых он так злится. Основная часть оды – апофеоз поэтического вдохновения по Платону, возносящего душу в мир вечных идей; четыре обуянности, о которых речь, – безумия профетическое, мистическое, поэтическое и эротическое. Начальная часть оды – по мотивам Гесиода и Гомера, но и с упоминанием Фалесовой идеи, что всё в мире – от воды.

«Ликид» Мильтона (1637) – это разностопный ямб, привычный в английском барокко. Но когда Мильтон писал свою «монодию» на смерть молодого Эдварда Кинга, то одним этим термином он назвал свои образцы – Пиндара и Симонида, этих зачинателей поэзии торжественного плача. И я попробовал перевести «Ликида» не так, как Мильтон его написал, а так, как он хотел его написать: стихом и стилем античной мелики. Ликид и другие имена – из буколик; сицилийская Аретуза (бежавшая от Алфея) и мантуанский Минций – реки, возле которых родились Феокрит и Вергилий. Гиппотад – бог ветров Эол; Панопея – морская нимфа; над рекой Гебром вакханки растерзали Орфея, и голову его унесло к Лесбосу, острову поэтов. Кэм – речка, на которой стоит Кембридж, где учился Кинг; Мона – остров Мэн в Ирландском море, Дэва – речка Ди; Гебриды – к северу от Ирландского моря, а Беллер с горой св. Михаила, глядящей в сторону Бретани, – к югу от него. Галилейский кормчий – конечно, св. Петр: стихи писались, когда уже сгущалась гроза пуританской революции.

«Патмос» Гёльдерлина (1803) об апостоле Иоанне, интересен как синтаксический эксперимент: он написан бесконечно длинными предложениями, с нарочитой странностью переламывающимися о стихоразделы. Такой «антисинтаксический» стих, модный в XX веке, давался мне трудно, и я попробовал его только в этом стихотворении. Но к концу все равно стал сбиваться на синтаксический. Большое спасибо Г. И. Ратгаузу, помогавшему мне в работе над трудным текстом.

«Небесные гончие» Фрэнсиса Томпсона (1893), английского poete maudit – хрестоматийный образец той викторианской (или антивикторианской) религиозной поэзии, которая теперь и в Англии мало кем читается. Кажется, на русский язык эти стихи не переводились. Номера строк на левом поле в «Ликиде» стояли реже, чем в подлиннике: многие строки приходилось в переводе разламывать для интонационной выразительности; в «Небесных гончих» они стоят гуще, чем в подлиннике: перевод конспективнее и на треть короче, но я настаиваю, что ни один образ в нем не потерян: экономия – только за счет соединительной ткани.

ПИНДАР

Первая пифийская ода («Этна»)[2 - Перевод «Первой Пифийской оды» Пиндара исполнен М. Л. Гаспаровым не в «экспериментальном», а в традиционном ключе; в настоящем издании см.: т. I, с. 462–467. – Прим. А. Устинова.]

ПЬЕР РОНСАР

Канцлеру Лопиталю

1

На Диркейских берегах, на лугах

Харит, расцвечивающих стихи мои,

Я сбираю краснейшие цветы,

Чтобы свить из них тщательными перстами

Троекруглый фивский венок

В честь и славу божественного любимца,

Сведшего к нам с небес

Девять дщерей Элевферийской Памяти —

1

Мать же Память их понесла

Девятью же лобзаниями Юпитера,

А когда скиталица Луна двенадцать раз

На кругу своем выгнулась, двулобая,

Светом в тьму, то под Олимпийской горой,

Вскрикнув болью к Луцине,

Родила она девятерых сестер

Единым чревом —

1

И небо в них впело

Вечную песню,

Приласкав их губы

Аттическим медом,

Чтоб пеклись вовеки

О льстящих слуху

Стихах, в которых

Чары божеские и людские.

2

А когда прокатилось семь лет,

Обуяло юных кровное желание

Другие электронные книги автора Михаил Леонович Гаспаров

Другие аудиокниги автора Михаил Леонович Гаспаров

Занимательная Греция

4.67

4.67