По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

Собрание сочинений в шести томах. Т. 5: Переводы. О переводах и переводчиках

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Собрание сочинений в шести томах. Т. 5: Переводы. О переводах и переводчиках

Михаил Леонович Гаспаров

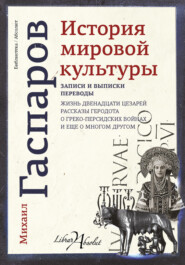

ISBN 978-5-4448-1284-6 Первое посмертное собрание сочинений М. Л. Гаспарова (в шести томах) ставит своей задачей по возможности полно передать многогранность его научных интересов и представить основные направления его деятельности. В пятый том, посвященный переводческой работе Гаспарова, вошли как его собственные переводы, так и статьи о труде переводчика и переводе как области филологии, представленные здесь в максимальной полноте. Том открывается монографией «Экспериментальные переводы», изданной Михаилом Леоновичем в 2003 году в качестве итога многолетней работы над переложениями на русский язык текстов античных и средневековых авторов, а также поэтов Возрождения и Нового времени. Переводческая деятельность Гаспарова включала научное редактирование и осмысление трудов предшественников, поэтому не могла не коснуться общих вопросов искусства перевода, которым он посвятил специальные статьи. Отдельного внимания заслуживают его схолии и комментарии, сделанные к переводам «трудных» поэтов Возрождения и Нового времени. В русле его научной работы написаны статьи о русских переводчиках от Брюсова до Маршака, а также заметки in memoriam С. В. Шервинского, М. Е. Грабарь-Пассек, Ф. А. Петровского и С. А. Ошерова.

Михаил Леонович Гаспаров

Собрание сочинений в шести томах. Том V. Переводы. О переводах и переводчиках

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОДЫ

ВЕРЛИБР И КОНСПЕКТ[1 - Текст дается по изданию: Гаспаров М. Л. Экспериментальные переводы. СПб.: Гиперион, 2003.]

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

У Пушкина есть рецензия на элегии Сент-Бёва, где в цитатах выписаны целые стихотворения. Когда я лет в четырнадцать читал эту статью, то французского языка я не знал и цитаты читал по переводу в сносках. Перевод был прозой, но напечатанной построчно, как верлибр. Цитаты мне понравились, они звучали резко и оригинально. Через несколько лет я перечитал Пушкина и цитаты из элегий читал уже по-французски. Они лежали в ровных александрийских строчках, застегнутые на все шесть стоп, и казались традиционными и безликими. Я удивлялся: почему это?

Теперь я знаю почему. У каждого стихотворного размера есть свои смысловые ассоциации: семантический ореол. Поэзия любого содержания в гексаметрах покажется нам стилизацией под античную классику, в александрийских стихах – под французскую классику, в четырехстопных вольнорифмованных ямбах – под Пушкина. А Сент-Бёв был романтик, он не хотел стилизоваться под французскую классику. И оказывалось, что русский перевод прозой как бы соответствовал этому его желанию, а перевод «размером подлинника» противоречил ему: уводил мысль читателя по пути ложных ассоциаций.

Но есть один размер, который абсолютно свободен от всяких содержательных ассоциаций, как ложных, так и не ложных. Это свободный стих, верлибр. Он без ритма и рифмы: единственное средство выразительности в нем – членение текста на длинные и короткие строчки. Единственное, но зато тем более ощутимое. Так вот, кто захочет переводить любого поэта, видя в нем представителя его эпохи, его культуры, его традиции, – тот, конечно, обязан переводить его размером подлинника. А кто захочет переводить его как самобытную индивидуальность, как прямого собеседника нынешних читателей, тот будет переводить его без метрической униформы – верлибром. И то и другое желание правомерно: глядя на поэтов в их историческом контексте, мы познаем чужой культурный мир, воображая поэтов наедине с нами, мы познаем самих себя. Не нужно только смешивать одно с другим.

Мы знаем: на Западе давно уже стихи, писанные строгими формами, переводятся верлибрами. Мы знаем: среди таких переводов гораздо больше плохих, чем хороших, и филологи к ним относятся высокомерно: «ни стих, ни проза – так, переводческая lingua franca», было сказано в одной рецензии. Но это не значит, что верлибр от природы прозаичен, бесформен, невыразителен, однообразен. Он требует такой же сжатости, четкости, необычности слога, как всякий стих. Он не бесформен, а предельно оформлен: в нем каждое слово на счету. Это идеальный аккомпанемент, откликающийся на каждый оттенок смысла (если смысл есть!). Он не однообразен: каждый, кто работал с ним, знает, как в нем словесный материал сам стремится под пальцами оформиться то в стих равнотонический, то, наоборот, в перебойный, то в построенный на параллелизме, то на игре стиховых окончаний и т. д. Верлибр – это такой раствор форм, из которого могут выкристаллизоваться многие и многие размеры, теоретически вообразимые, но практически до сих пор незнакомые русской поэзии. А перевод в поэзии всегда был лабораторией форм.

Конечно, не для всякого перевода хорош верлибр. Лучше всего он служит службу тем произведениям, форма которых или слишком отвлекающе сложна, как у Пиндара, или, наоборот, достаточно привычна, традиционна, устойчива, чтобы опытный читатель держал ее в сознании, читая верлибр. Таковы гексаметры, александрийский стих, октавы, сонеты, драмы, написанные белым стихом (и т. д.), но не свободные лирические формы трубадуров или романтиков. Брюсов писал (в предисловии к драме Верхарна, которую он перевел без рифм): «Шекспир, переведенный прозой, теряет часть своей силы, но Расин в прозе – лишен смысла». Я хорошо представляю себе переведенного верлибром Ламартина, но не представляю Верлена.

Я – филолог-классик, моя специальность – переводы из античных поэтов. Здесь спрос на точность передачи формы – повышенный: я должен знакомить читателей с очень далекой культурой. Размером подлинника я перевел столько поэтов – представителей античной культуры, что решил: а поэтов нового времени я имею право переводить – не для читателей, а для себя – не как представителей, а просто так. То есть вопреки размеру подлинника, верлибром. Все стихи этой книги, за очень немногими исключениями, я начинал переводить для себя: чтобы лучше понять и запомнить. Иногда, если мне казалось, что получается выразительно, я продолжал работу уже для печати: для читателей. Так были переведены Пиндар, Ариосто, Георг Гейм. Ариосто и Гейма я заранее показывал хорошим специалистам. Реакции были одинаковые: при первом чтении – шок, при третьем: «очень интересно!»

Я не переоцениваю перспектив такого перевода. Когда русский Сент-Бёв размером подлинника слишком уж похож на русского Расина размером подлинника, то это нехорошо; но если у переводчика не хватит способности разнообразить верлибр, то и Сент-Бёв верлибром, и Расин верлибром окажутся похожи на самого переводчика, и это будет еще хуже. Пытаясь избежать этого, я испытывал возможности верлибра на разный лад – не знаю, удачно ли. Но думаю, что в верлибре, по крайней мере, гораздо легче отличить плохой перевод от хорошего, чем в традиционном стихе, где он закутан в ритм и рифму. Хороший перевод не-верлибра верлибром хоть сколько-то лучше посредственного перевода «размером подлинника», но плохой перевод не-верлибра верлибром бесконечно хуже даже посредственного перевода «размером подлинника». Об этом стоит подумать тем, кто при советском классицизме изо всех сил старался переводить верлибры правильными размерами, а сейчас, польстясь на мнимую легкость, готов на обратное. Впрочем, «хороший – плохой» – понятия ненаучные. Я хотел только обратить внимание на тот, может быть, крайний случай, когда забота о точности перевода побуждает не воспроизводить размер подлинника, а отказываться от него. Теоретически это очень интересно; мне кажется, что практически тоже.

Отказ от точной передачи стихотворной формы ради более точной передачи образов, мыслей и стиля – это обычный случай закона компенсации в структуре поэтического произведения. По этому пути можно идти и дальше. Ради того чтобы полнее познать самого себя в зеркале переводимого автора, переводчик может отказаться и от передачи стиля – например, заявить, что наш современник (то есть он сам) может адекватно воспринять чувства старинного элегика только на языке уличного просторечия. Эзра Паунд (переведенный в этой книге) перелагал так Проперция ради авангардного эпатажа, а некоторые современные переводчики делают это, кажется, от чистого сердца. Я так не умею. Я предпочел коверкать не стиль, а образы и мотивы. Вот тут-то и начинается эксперимент.

Когда переводишь верлибром и стараешься быть точным, то сразу бросается в глаза, как много в переводимых стихах слов и образов, явившихся только ради ритма и рифмы. Илья Сельвинский любил сентенцию: «в двух строчках четверостишия поэт говорит то, что он хочет, третья приходит от его таланта, а четвертая от его бездарности». Причем понятно, что талант есть не у всякого, а бездарность у всякого, – так что подчас до половины текста ощущается балластом. Когда мы это читаем в правильных стихах, то не чувствуем: в них, как на хорошо построенном корабле, балласт только помогает прямей держаться. Но стоит переложить эти стихи из правильных размеров в верлибр, как балласт превратится в мертвую тяжесть, которую хочется выбросить за борт.

И вот однажды я попробовал это сделать. Я переводил «Небесных гончих» Ф. Томпсона, и они казались в верлибре длинней и риторичней, чем в подлиннике. И я решил их отредактировать: не теряя ни единого образа, в балластных местах обойтись меньшим количеством слов – только за счет стиля и синтаксиса. Оказалось, что объем вещи от этого сразу сократился на пятую часть: вместо каждых десяти стихов – восемь. Повторяю: без всяких потерь для содержания. По обычному переводческому нарциссизму это мне понравилось. Я подумал: а что, если сокращать и образы – там, где они кажутся современному вкусу (то есть мне) избыточными и отяжеляющими?

Есть в риторике такое понятие: амплификация. Это значит: развертывание, раздувание – способы делать из небольшой мысли пространную речь. Большинство стихов сочиняются именно с помощью амплификации. Когда поэтическая культура в расцвете, это ценится, когда наступает смена культур, то именно амплификации первыми начинают раздражать и казаться лишними. Пушкин перевел сцену из Вильсона, «Пир во время чумы»; переводил он очень точно, но из 400 стихов у него получилось 240, потому что все, что он считал романтическими длиннотами, он оставлял без перевода. И такой конспективный перевод очень хорошо вписывался в творчество Пушкина, потому что ведь все творчество Пушкина было, так сказать, конспектом европейской культуры для России. Русская культура, начиная с петровских времен, развивалась сверхускоренно, шагая через ступеньку, чтобы догнать Европу. Романтизм осваивал Шекспира, и Пушкин написал «Бориса Годунова» – длиной вдвое короче любой шекспировской трагедии. Романтизм создал Вальтера Скотта, и Пушкин написал «Капитанскую дочку» – длиной втрое короче любого вальтер-скоттовского романа. Романтизм меняет отношение к античности, и Пушкин делает перевод «Из Ксенофана Колофонского» – вдвое сократив оригинал. Техника пушкинских сокращений изучена: он сохраняет структуру образца и резко урезывает подробности. Я подумал: разве так уж изменилось время? Русская литература по-прежнему отстает от европейской приблизительно на одно-два поколения. Она по-прежнему нуждается в скоростном, конспективном усвоении европейского опыта. Разве не нужны ей конспективные переводы – лирические дайджесты, поэзия в пилюлях? Тем более что для конспективной лирики есть теперь такое мощное сокращающее средство, как верлибр.

Я не писатель, я литературовед. Новейшую европейскую поэзию я знаю плохо. Я упражнялся на старом материале: на Верхарне, Анри де Ренье, Мореасе, Кавафисе. Верхарна и Ренье я смолоду не любил именно за их длинноты. Поэтому сокращал я их садистически – так, как может позволить только верлибр: втрое, вчетверо и даже вшестеро. И после этого они моему тщеславию нравились больше. Вот одно из самых знаменитых стихотворений Верхарна: сокращено вчетверо, с 60 строк до 15. Оно из сборника «Черные факелы», называется —

ТРУП

Мой рассудок мертв —

В гложущем саване он плывет по Темзе.

Над ним стальные мосты,

Лязги поездов, тени парусов,

Красный циферблат с застывшими стрелками.

Мой рассудок мертв,

Не вместив желания все понять.

Мимо стен, где куются молнии,

Мимо мутных фонарей в узких улицах,

Мимо мачт и рей, как кресты Голгоф.

Мой рассудок мертв,

Он плывет в погребальный костер заката,

Сзади – город вздымает дымы,

Вокруг – волны, глухие, как набаты,

Впереди же – бесконечность и вечность

Всем, кто мертв.

Вот для сравнения точный его перевод – старый, добросовестный, Георгия Шенгели:

В одеждах, цветом точно яд и гной,

Влачится мертвый разум мой

По Темзе.

Чугунные мосты, где мчатся поезда,

Бросая в небо гул упорный,

И неподвижные суда

Его покрыли тенью черной.

И с красной башни циферблат,

Где стрелки больше не скользят,

Глаз не отводит от лица

Чудовищного мертвеца.

Он умер от желанья знать,

От страстной жажды изваять

На цоколе из черного гранита

Для каждой вещи лик идеи скрытой.

Он умер, в сердце восприяв

Сок познавательных отрав.

Он умер, пораженный бредом,

Стремясь к величьям и победам,

Он раскололся в пьяный миг,

Когда вскипел закат кровавый,

И над его главой возник

Орлом парящим призрак славы.

Не в силах более снести

Жар и тоску смятенной воли, —

Он сам себя убил в пути,

В цепях невыносимой боли.

Вдоль траурных замшенных стен,

Вдоль верфей, где раскат железный

Тяжелых молотов вещает вечный плен,

Влачится он над похоронной бездной.

Вот молы, фабрик алтари,

И молы вновь, и фонари, —

Прядут медлительные пряхи

Михаил Леонович Гаспаров

ISBN 978-5-4448-1284-6 Первое посмертное собрание сочинений М. Л. Гаспарова (в шести томах) ставит своей задачей по возможности полно передать многогранность его научных интересов и представить основные направления его деятельности. В пятый том, посвященный переводческой работе Гаспарова, вошли как его собственные переводы, так и статьи о труде переводчика и переводе как области филологии, представленные здесь в максимальной полноте. Том открывается монографией «Экспериментальные переводы», изданной Михаилом Леоновичем в 2003 году в качестве итога многолетней работы над переложениями на русский язык текстов античных и средневековых авторов, а также поэтов Возрождения и Нового времени. Переводческая деятельность Гаспарова включала научное редактирование и осмысление трудов предшественников, поэтому не могла не коснуться общих вопросов искусства перевода, которым он посвятил специальные статьи. Отдельного внимания заслуживают его схолии и комментарии, сделанные к переводам «трудных» поэтов Возрождения и Нового времени. В русле его научной работы написаны статьи о русских переводчиках от Брюсова до Маршака, а также заметки in memoriam С. В. Шервинского, М. Е. Грабарь-Пассек, Ф. А. Петровского и С. А. Ошерова.

Михаил Леонович Гаспаров

Собрание сочинений в шести томах. Том V. Переводы. О переводах и переводчиках

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОДЫ

ВЕРЛИБР И КОНСПЕКТ[1 - Текст дается по изданию: Гаспаров М. Л. Экспериментальные переводы. СПб.: Гиперион, 2003.]

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

У Пушкина есть рецензия на элегии Сент-Бёва, где в цитатах выписаны целые стихотворения. Когда я лет в четырнадцать читал эту статью, то французского языка я не знал и цитаты читал по переводу в сносках. Перевод был прозой, но напечатанной построчно, как верлибр. Цитаты мне понравились, они звучали резко и оригинально. Через несколько лет я перечитал Пушкина и цитаты из элегий читал уже по-французски. Они лежали в ровных александрийских строчках, застегнутые на все шесть стоп, и казались традиционными и безликими. Я удивлялся: почему это?

Теперь я знаю почему. У каждого стихотворного размера есть свои смысловые ассоциации: семантический ореол. Поэзия любого содержания в гексаметрах покажется нам стилизацией под античную классику, в александрийских стихах – под французскую классику, в четырехстопных вольнорифмованных ямбах – под Пушкина. А Сент-Бёв был романтик, он не хотел стилизоваться под французскую классику. И оказывалось, что русский перевод прозой как бы соответствовал этому его желанию, а перевод «размером подлинника» противоречил ему: уводил мысль читателя по пути ложных ассоциаций.

Но есть один размер, который абсолютно свободен от всяких содержательных ассоциаций, как ложных, так и не ложных. Это свободный стих, верлибр. Он без ритма и рифмы: единственное средство выразительности в нем – членение текста на длинные и короткие строчки. Единственное, но зато тем более ощутимое. Так вот, кто захочет переводить любого поэта, видя в нем представителя его эпохи, его культуры, его традиции, – тот, конечно, обязан переводить его размером подлинника. А кто захочет переводить его как самобытную индивидуальность, как прямого собеседника нынешних читателей, тот будет переводить его без метрической униформы – верлибром. И то и другое желание правомерно: глядя на поэтов в их историческом контексте, мы познаем чужой культурный мир, воображая поэтов наедине с нами, мы познаем самих себя. Не нужно только смешивать одно с другим.

Мы знаем: на Западе давно уже стихи, писанные строгими формами, переводятся верлибрами. Мы знаем: среди таких переводов гораздо больше плохих, чем хороших, и филологи к ним относятся высокомерно: «ни стих, ни проза – так, переводческая lingua franca», было сказано в одной рецензии. Но это не значит, что верлибр от природы прозаичен, бесформен, невыразителен, однообразен. Он требует такой же сжатости, четкости, необычности слога, как всякий стих. Он не бесформен, а предельно оформлен: в нем каждое слово на счету. Это идеальный аккомпанемент, откликающийся на каждый оттенок смысла (если смысл есть!). Он не однообразен: каждый, кто работал с ним, знает, как в нем словесный материал сам стремится под пальцами оформиться то в стих равнотонический, то, наоборот, в перебойный, то в построенный на параллелизме, то на игре стиховых окончаний и т. д. Верлибр – это такой раствор форм, из которого могут выкристаллизоваться многие и многие размеры, теоретически вообразимые, но практически до сих пор незнакомые русской поэзии. А перевод в поэзии всегда был лабораторией форм.

Конечно, не для всякого перевода хорош верлибр. Лучше всего он служит службу тем произведениям, форма которых или слишком отвлекающе сложна, как у Пиндара, или, наоборот, достаточно привычна, традиционна, устойчива, чтобы опытный читатель держал ее в сознании, читая верлибр. Таковы гексаметры, александрийский стих, октавы, сонеты, драмы, написанные белым стихом (и т. д.), но не свободные лирические формы трубадуров или романтиков. Брюсов писал (в предисловии к драме Верхарна, которую он перевел без рифм): «Шекспир, переведенный прозой, теряет часть своей силы, но Расин в прозе – лишен смысла». Я хорошо представляю себе переведенного верлибром Ламартина, но не представляю Верлена.

Я – филолог-классик, моя специальность – переводы из античных поэтов. Здесь спрос на точность передачи формы – повышенный: я должен знакомить читателей с очень далекой культурой. Размером подлинника я перевел столько поэтов – представителей античной культуры, что решил: а поэтов нового времени я имею право переводить – не для читателей, а для себя – не как представителей, а просто так. То есть вопреки размеру подлинника, верлибром. Все стихи этой книги, за очень немногими исключениями, я начинал переводить для себя: чтобы лучше понять и запомнить. Иногда, если мне казалось, что получается выразительно, я продолжал работу уже для печати: для читателей. Так были переведены Пиндар, Ариосто, Георг Гейм. Ариосто и Гейма я заранее показывал хорошим специалистам. Реакции были одинаковые: при первом чтении – шок, при третьем: «очень интересно!»

Я не переоцениваю перспектив такого перевода. Когда русский Сент-Бёв размером подлинника слишком уж похож на русского Расина размером подлинника, то это нехорошо; но если у переводчика не хватит способности разнообразить верлибр, то и Сент-Бёв верлибром, и Расин верлибром окажутся похожи на самого переводчика, и это будет еще хуже. Пытаясь избежать этого, я испытывал возможности верлибра на разный лад – не знаю, удачно ли. Но думаю, что в верлибре, по крайней мере, гораздо легче отличить плохой перевод от хорошего, чем в традиционном стихе, где он закутан в ритм и рифму. Хороший перевод не-верлибра верлибром хоть сколько-то лучше посредственного перевода «размером подлинника», но плохой перевод не-верлибра верлибром бесконечно хуже даже посредственного перевода «размером подлинника». Об этом стоит подумать тем, кто при советском классицизме изо всех сил старался переводить верлибры правильными размерами, а сейчас, польстясь на мнимую легкость, готов на обратное. Впрочем, «хороший – плохой» – понятия ненаучные. Я хотел только обратить внимание на тот, может быть, крайний случай, когда забота о точности перевода побуждает не воспроизводить размер подлинника, а отказываться от него. Теоретически это очень интересно; мне кажется, что практически тоже.

Отказ от точной передачи стихотворной формы ради более точной передачи образов, мыслей и стиля – это обычный случай закона компенсации в структуре поэтического произведения. По этому пути можно идти и дальше. Ради того чтобы полнее познать самого себя в зеркале переводимого автора, переводчик может отказаться и от передачи стиля – например, заявить, что наш современник (то есть он сам) может адекватно воспринять чувства старинного элегика только на языке уличного просторечия. Эзра Паунд (переведенный в этой книге) перелагал так Проперция ради авангардного эпатажа, а некоторые современные переводчики делают это, кажется, от чистого сердца. Я так не умею. Я предпочел коверкать не стиль, а образы и мотивы. Вот тут-то и начинается эксперимент.

Когда переводишь верлибром и стараешься быть точным, то сразу бросается в глаза, как много в переводимых стихах слов и образов, явившихся только ради ритма и рифмы. Илья Сельвинский любил сентенцию: «в двух строчках четверостишия поэт говорит то, что он хочет, третья приходит от его таланта, а четвертая от его бездарности». Причем понятно, что талант есть не у всякого, а бездарность у всякого, – так что подчас до половины текста ощущается балластом. Когда мы это читаем в правильных стихах, то не чувствуем: в них, как на хорошо построенном корабле, балласт только помогает прямей держаться. Но стоит переложить эти стихи из правильных размеров в верлибр, как балласт превратится в мертвую тяжесть, которую хочется выбросить за борт.

И вот однажды я попробовал это сделать. Я переводил «Небесных гончих» Ф. Томпсона, и они казались в верлибре длинней и риторичней, чем в подлиннике. И я решил их отредактировать: не теряя ни единого образа, в балластных местах обойтись меньшим количеством слов – только за счет стиля и синтаксиса. Оказалось, что объем вещи от этого сразу сократился на пятую часть: вместо каждых десяти стихов – восемь. Повторяю: без всяких потерь для содержания. По обычному переводческому нарциссизму это мне понравилось. Я подумал: а что, если сокращать и образы – там, где они кажутся современному вкусу (то есть мне) избыточными и отяжеляющими?

Есть в риторике такое понятие: амплификация. Это значит: развертывание, раздувание – способы делать из небольшой мысли пространную речь. Большинство стихов сочиняются именно с помощью амплификации. Когда поэтическая культура в расцвете, это ценится, когда наступает смена культур, то именно амплификации первыми начинают раздражать и казаться лишними. Пушкин перевел сцену из Вильсона, «Пир во время чумы»; переводил он очень точно, но из 400 стихов у него получилось 240, потому что все, что он считал романтическими длиннотами, он оставлял без перевода. И такой конспективный перевод очень хорошо вписывался в творчество Пушкина, потому что ведь все творчество Пушкина было, так сказать, конспектом европейской культуры для России. Русская культура, начиная с петровских времен, развивалась сверхускоренно, шагая через ступеньку, чтобы догнать Европу. Романтизм осваивал Шекспира, и Пушкин написал «Бориса Годунова» – длиной вдвое короче любой шекспировской трагедии. Романтизм создал Вальтера Скотта, и Пушкин написал «Капитанскую дочку» – длиной втрое короче любого вальтер-скоттовского романа. Романтизм меняет отношение к античности, и Пушкин делает перевод «Из Ксенофана Колофонского» – вдвое сократив оригинал. Техника пушкинских сокращений изучена: он сохраняет структуру образца и резко урезывает подробности. Я подумал: разве так уж изменилось время? Русская литература по-прежнему отстает от европейской приблизительно на одно-два поколения. Она по-прежнему нуждается в скоростном, конспективном усвоении европейского опыта. Разве не нужны ей конспективные переводы – лирические дайджесты, поэзия в пилюлях? Тем более что для конспективной лирики есть теперь такое мощное сокращающее средство, как верлибр.

Я не писатель, я литературовед. Новейшую европейскую поэзию я знаю плохо. Я упражнялся на старом материале: на Верхарне, Анри де Ренье, Мореасе, Кавафисе. Верхарна и Ренье я смолоду не любил именно за их длинноты. Поэтому сокращал я их садистически – так, как может позволить только верлибр: втрое, вчетверо и даже вшестеро. И после этого они моему тщеславию нравились больше. Вот одно из самых знаменитых стихотворений Верхарна: сокращено вчетверо, с 60 строк до 15. Оно из сборника «Черные факелы», называется —

ТРУП

Мой рассудок мертв —

В гложущем саване он плывет по Темзе.

Над ним стальные мосты,

Лязги поездов, тени парусов,

Красный циферблат с застывшими стрелками.

Мой рассудок мертв,

Не вместив желания все понять.

Мимо стен, где куются молнии,

Мимо мутных фонарей в узких улицах,

Мимо мачт и рей, как кресты Голгоф.

Мой рассудок мертв,

Он плывет в погребальный костер заката,

Сзади – город вздымает дымы,

Вокруг – волны, глухие, как набаты,

Впереди же – бесконечность и вечность

Всем, кто мертв.

Вот для сравнения точный его перевод – старый, добросовестный, Георгия Шенгели:

В одеждах, цветом точно яд и гной,

Влачится мертвый разум мой

По Темзе.

Чугунные мосты, где мчатся поезда,

Бросая в небо гул упорный,

И неподвижные суда

Его покрыли тенью черной.

И с красной башни циферблат,

Где стрелки больше не скользят,

Глаз не отводит от лица

Чудовищного мертвеца.

Он умер от желанья знать,

От страстной жажды изваять

На цоколе из черного гранита

Для каждой вещи лик идеи скрытой.

Он умер, в сердце восприяв

Сок познавательных отрав.

Он умер, пораженный бредом,

Стремясь к величьям и победам,

Он раскололся в пьяный миг,

Когда вскипел закат кровавый,

И над его главой возник

Орлом парящим призрак славы.

Не в силах более снести

Жар и тоску смятенной воли, —

Он сам себя убил в пути,

В цепях невыносимой боли.

Вдоль траурных замшенных стен,

Вдоль верфей, где раскат железный

Тяжелых молотов вещает вечный плен,

Влачится он над похоронной бездной.

Вот молы, фабрик алтари,

И молы вновь, и фонари, —

Прядут медлительные пряхи

Другие электронные книги автора Михаил Леонович Гаспаров

Другие аудиокниги автора Михаил Леонович Гаспаров

Занимательная Греция

4.67

4.67