По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

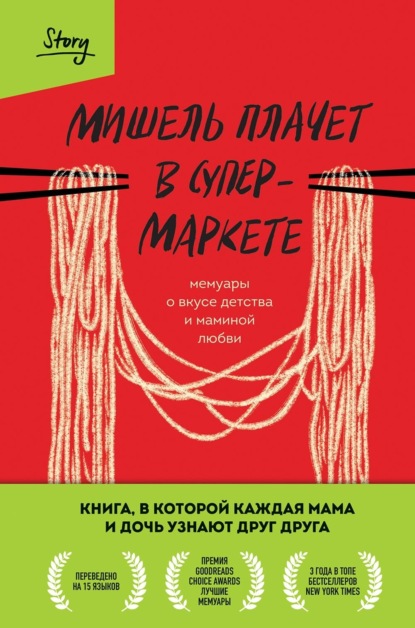

Мишель плачет в супермаркете

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

По вечерам халмони расстилала свое зеленое войлочное одеяло, брала бумажник, пепельницу, несколько бутылок соджу[28 - Соджу – традиционный корейский алкогольный напиток. Объемная доля спирта может составлять от 13 до 45 %.] и пива, и женщины играли. Годори не похожа на другие карточные игры с их тихими моментами подготовки, анализа, оценки других игроков и хладнокровного вскрытия карт. По крайней мере, в моей семье играли шумно и быстро. Вот моя крестная мать Джеми, она вытягивает руку почти на метр в воздух, а затем со всей мочи лупит своей картой, как будто забивает козла, и красная пластиковая «рубашка» хлещет по «лицу» своего двойника с эпичным ХРЯСЬ. После каждого хода женщины кричали «ПООООК!» и «ЧЖОТХА!», и звенели маленькие серебряные башни корейских вон, которые со временем то росли, то уменьшались.

Пока женщины играли в хватху, я играла в официантку. Как правило, выпивая, корейцы едят закуски, известные под общим названием анджу. На кухне халмони я высыпала пакетики с сушеными кальмарами, арахисом и крекерами на блюда и подносила их своим тетям и крестной. Я приносила им еще пива и наполняла стаканы соджу или делала корейский массаж, представляющий собой не сжимание и растирание плеч, а просто размеренные удары по спине сжатыми кулаками. После того как игра заканчивалась, женщины давали мне чаевые из своего выигрыша, и я водила жадными пальцами по отпечатку бородатого лица Ли Сун Сина[29 - Ли Сун Син – корейский флотоводец, знаменитый своими победами над морским флотом Японии в Имдинской войне во время правления династии Чосон.] на монете в сто вон или, если везло, по парящему серебряному журавлю крупной монеты в пятьсот вон.

Один раз в каждый наш приезд в Корею мы встречались с моим дедом, всегда в одном и том же китайском ресторане Чхи Ён Лу. Это был высокий худощавый мужчина с квадратной челюстью и мягкими, но мужественными чертами лица. В молодости он укладывал свои черные волосы в аккуратный помпадур и выглядел непринуждённо светским в ярких шейных платках и приталенных дизайнерских пиджаках. Он был знаменитым актером дубляжа, известным своей ролью короля Седжона[30 - Седжон – 4-й правитель корейского государства Чосон, правивший в 1418–1450 годах.] в популярной радиопередаче. Когда моя мать была маленькой, их семья была обеспеченной. Они были первыми в своем квартале, у кого появился цветной телевизор, и соседские дети обычно собирались у забора на заднем дворе и пытались его смотреть через окно их гостиной.

Благодаря своей внешности дедушка вполне мог стать успешным киноактером, но он испытывал трудности с запоминанием реплик. По мере роста популярности телевидения его карьера пошла на спад. Мама часто говорила, что у него было то, что корейцы называют «тонким ухом» – он слишком легко поддавался чужим советам. К тому времени, как мама окончила начальную школу, из-за серии необоснованных финансовых вложений он потерял все сбережения семьи.

Пытаясь увеличить доходы семьи, бабушка продавала на открытых рынках самодельные украшения. А в будние дни покупала грудинку, корневище папоротника, редьку, чеснок и ростки фасоли, варила большую кастрюлю острого супа юккедян, а затем расфасовывала его по маленьким полиэтиленовым пакетам и продавала офисным работникам во время их обеденных перерывов.

А потом дедушка ушел от бабушки к другой женщине и отрекся от семьи. Лишь годы спустя он снова обратился к своим дочерям, чтобы попросить у них денег. Тайком от халмони мать обычно подсовывала ему после обеда конверт и приказывала мне держать рот на замке.

В китайском ресторане Нами Имо резервировала отдельный кабинет с большим столом и гигантским стеклянным подносом «ленивая Сьюзен»[31 - Ленивая Сьюзен – вертящийся круглый настольный поднос, обычно устанавливаемый на столе в китайских ресторанах.], на котором вращались маленькие фарфоровые кувшинчики с уксусом и соевым соусом, а также имелась мраморная кнопка звонка для вызова официанта. Мы заказывали декадентскую лапшу чачжанмён, пельмени в наваристом бульоне, свинину тансуюк с грибами и перцем, а также юсансыль со студенистым морским огурцом, кальмарами, креветками и цукини. Халмони непрерывно курила на дальнем конце стола, молча наблюдая, как ее бывший муж обменивается новостями с детьми, которых бросил.

В ресторане Сон Ён водил меня на антресольный этаж посмотреть на двухметровый аквариум, в котором жил детеныш аллигатора. Вечно сонный, он оставался там год за годом, пока не стал таким большим, что не мог сделать ни единого шага вперед, а затем и вовсе исчез.

В ходе очередного приезда к бабушке, когда мне исполнилось двенадцать лет и я стремительно приближалась к пику изнурительной незащищенности, я столкнулась с новым приятным открытием: в Сеуле я считалась хорошенькой. Куда бы мы ни отправились, незнакомцы обращались со мной так, будто я какая-то знаменитость. Пожилые дамы в магазинах останавливали маму и говорили: «У нее такое маленькое[32 - Под маленьким лицом корейцы обычно подразумевают узкое лицо. – Прим. науч. ред.] лицо!»

«Почему аджуммы[33 - Аджумма – так в Корее обращаются к женщинам за 50.] постоянно так говорят?» – спросила я у матери.

«Корейцам нравятся маленькие, узкие лица, – ответила она. – Лучше выглядят на фотографиях». Вот почему всякий раз, когда мы делаем групповое фото, люди всегда пытаются отодвинуться на второй план. ЛА[34 - Подразумевается LA, Лос-Анджелес.] Ким всегда выталкивает меня вперед.

ЛА Ким, крупная веселая женщина, была одной из старейших подруг матери еще со школы. Часто в шутку она задирала подбородок, чтобы на фотографии благодаря глубине резкости ее лицо казалось не таким широким.

«А также корейцам нравится двойное веко», – добавила мама, проводя линию между глазом и бровью. Я прежде не обращала внимания на то, что у мамы в этом месте нет складки, и кожа гладкая и ровная. Я бросилась к зеркалу, чтобы посмотреть на свое отражение.

Впервые на своей памяти я была счастлива, что унаследовала что-то от своего отца, чьи кривые зубы и слишком глубокую ямку между носом и ртом я постоянно проклинала. Я мечтала вырасти и выглядеть как мать, с идеальной, гладкой кожей и тремя или четырьмя спорадическими волосками на ногах, которые легко выщипать пинцетом, но в тот момент мне больше всего хотелось иметь двойное веко.

«Есть! У меня двойное веко!»

«Многие корейские женщины делают операцию на двойное веко, – продолжила она. – Теперь оно есть и у Ынми, и у Нами Имо. Только не говори им, что я тебе сказала».

Оглядываясь назад, мне следовало бы сопоставить эту информацию с одержимостью матери красотой и престижными торговыми марками, а также с бесконечными часами, посвящаемыми уходу за собой, и признать, что в основе ее поведения лежит реально существующее культурное различие, а вовсе не поверхностное тщеславие. Как и кухня, красота была неотъемлемой частью ее культуры. Сейчас Южная Корея занимает одно из первых мест в мире по количеству проведенных пластических операций: по оценкам экспертов, каждая третья женщина в возрасте от 20 до 30 лет прибегает к услугам пластических хирургов. И причины подобного положения дел своими корнями уходят глубоко в язык и нравы этой страны. Каждый раз после того как я хорошо поем или правильно поклонюсь старшим, мои родственники говорили: «Аиго, еппо!» Слово «еппо», или «симпатичный», часто использовалось в качестве синонима слова «хороший», или «добронравный», и это слияние морального и эстетического одобрения являлось ранним знакомством с ценностью красоты и вознаграждениями, которые она сулит.

В то время я не владела понятийным аппаратом, чтобы разобраться в том, с чего началось мое неосознанное желание обладать белой кожей. В Юджине я была одной из немногих детей смешанной расы в своей школе, и большинство людей считали меня азиаткой. Я чувствовала себя неуклюжей и непривлекательной, и никто никогда не делал комплиментов моей внешности. В Сеуле большинство корейцев считали меня европеоидом, и только, если рядом со мной оказывалась мать и они замечали во мне ее черты, все вставало на свои места. Внезапно моя «экзотическая» внешность стала поводом для гордости.

Позднее на той неделе это восхитительное открытие достигло новых высот подтверждения, когда Ынми повела нас всех в Корейскую фольклорную деревню, живой музей к югу от Сеула. Точные копии старинных домов под соломенными крышами связывались сеткой грунтовых дорог, вдоль которых были разбросаны сотни ханари[35 - Ханари – традиционные глиняные горшки. – Прим. науч. ред.], рядом с ними на плетеных циновках сушились красные перцы чили, а актеры в традиционной одежде тут и там изображали крестьян и членов королевской семьи династии Чосон.

В тот день здесь снимали эпизод дорамы[36 - Дорама – так принято называть телесериалы из Юго- Восточной Азии.]. В перерывах между дублями режиссер заметил меня и прислал своего помощника. Мама вежливо кивнула и взяла визитную карточку, после чего расхохоталась вместе с сестрами.

«Что он сказал, омма?»

«Он спросил, что ты умеешь делать».

Перед моим мысленным взором вспыхнули картинки из жизни корейского поп-айдола[37 - Корейский поп-айдол, или «айдол» – южнокорейский музыкант, подписавший контракт с одним из крупнейших агентств талантов.]. Я с моей будущей тонкой талией вращаюсь в синхронном танце с четырьмя другими айдолами в одинаковых дизайнерских топах, мультяшные пузыри появляются в кадре во время моих выступлений на ток-шоу, толпы подростков клубятся вокруг моего приближающегося лимузина.

«Что ты ответила?»

«Я сказала, что ты даже не говоришь по-корейски, и вообще мы живем в Америке».

«Я бы выучила корейский! Мама! Если бы я осталась в Корее, я могла бы прославиться!»

«Ты никогда не сможешь стать знаменитостью здесь, потому что не способна быть куклой в чужих руках», – возразила она. Мать обвила меня рукой и притянула к своему бедру. Мимо медленно проходила свадебная процессия в красочных традиционных нарядах. На женихе был темно-бордовый ханбок[38 - Ханбок – традиционный корейский костюм.] и жесткая черная шляпа из бамбука и конского волоса с тонкими шелковыми лентами, свисающими по бокам. Его невеста в голубом и красном. Особенно бросался в глаза ее изысканный шелковый жакет с длинными рукавами, которые она несла перед собой, как муфту. На ее щеках красные круги румян.

«Ты возмущаешься, даже когда мама просит тебя надеть шапку».

Такой была мама, всегда думала на десять шагов вперед. В мгновение ока она представила себе жизнь, отмеченную печатью одиночества и строгого режима, в окружении команды мужчин и женщин, теребящих меня за волосы и лицо, выбирающих мою одежду, указывающих мне, что говорить, как двигаться и чем питаться. Она приняла единственно верное решение: взять визитку и уйти.

Так в один миг рухнули мои надежды стать корейским айдолом, но зато в Сеуле я чувствовала себя красивой – настолько, что могла бы стать местной знаменитостью. Если бы не мать, у меня был бы шанс закончить так же как аллигатор в китайском ресторане: его заперли в роскошном аквариуме – и бесцеремонно вышвырнули, когда он стал слишком велик и стар для своей тюрьмы.

Время, проведенное со всеми этими женщинами и моим двоюродным братом, было похоже на прекрасный сон, но сказка закончилась, когда халмони скончалась. Это случилось, когда мне было четырнадцать и я училась в школе, поэтому я осталась дома, а мама полетела, чтобы побыть со своей матерью в больнице. Халмони умерла в день приезда моей матери, как будто ее ждала, ждала, когда рядом будут все три ее дочери. В своей спальне она завернула в шелковую ткань все, что приготовила к похоронам. Одежду, в которой хотела быть кремированной, фотографию в рамке для того, чтобы положить на гроб, деньги на расходы.

С похорон мать вернулась совершенно опустошенной. Она издавала характерные корейские вопли и постоянно выкрикивала: «Омма, омма» – скорчившись на полу в гостиной и рыдая в колени моего отца, сидевшего на диване и плакавшего вместе с ней. В эти моменты я боялась матери и робко наблюдала за родителями издалека, точно так же как украдкой подглядывала за мамой и ее матерью в комнате халмони. Я никогда прежде не видела, чтобы эмоции матери проявлялись таким беззастенчивым образом. Она выглядела потерявшей контроль, как ребенок. Тогда я не могла понять всю глубину ее скорби. Я еще не была на другой стороне, не перешла, как она, в царство глубокой утраты. Я не думала о чувстве вины, которое, возможно, она испытывала за все те годы, проведенные вдали от матери, за то, что покинула Корею. Я не знала слов утешения, которых она, вероятно, жаждала так же, как жажду их я сейчас. В то время я не понимала, какие усилия требуется прикладывать, чтобы просто двигаться.

Вместо этого я могла думать только о последних словах, сказанных мне бабушкой перед тем, как мы вернулись домой в Америку.

«Раньше ты была ужасной маленькой трусихой, – сказала она. – Ты никогда не позволяла мне вытирать твою попу». Затем она издала громкое кудахтанье, шлепнула меня по попе и крепко обняла на прощание.

Глава 4. Нью-йоркский стиль

Когда я узнала, что мать больна, я уже четыре года как закончила учиться в колледже, и прекрасно осознавала, что мне нечем похвастаться. У меня был диплом по творческому писательству и кино, который никак не пригодился. Я работала на трех работах с частичной занятостью, играла на гитаре и пела в рок-группе Little Big League, о которой никто никогда не слышал. Я снимала комнату за триста долларов в Северной Филадельфии, в том самом городе, где вырос мой отец и из которого он в конце концов примерно в моем возрасте сбежал в Корею.

В Филадельфии я оказалась благодаря чистой случайности. Подобно многим детям, застрявшим в маленьком городке, сначала мне было скучно, а потом я начала задыхаться. К тому времени, когда я перешла в старшую школу, стремление к независимости, сопровождаемое конвоем коварных гормонов, превратило меня из ребенка, неспособного спать без матери, в подростка, не выносящего ее прикосновений. Каждый раз, когда она собирала катышки с моего свитера, или клала мне руку между лопаток, чтобы я не сутулилась, или терла пальцами мой лоб, чтобы стереть морщины, у меня возникало ощущение, будто меня пытают каленым железом. Каким-то образом, словно в одночасье, каждый невинный ее совет заставлял меня чувствовать, что я перегреваюсь, недовольство и чувствительность все нарастали, пока не вспыхивали и не взрывались, и в следующее мгновение, утратив над собой контроль, я взрывалась как вулкан, извергающий из жерла лаву: «Перестань меня трогать!», «Неужели ты никогда не оставишь меня в покое?», «Может быть, я хочу, чтобы у меня были морщины. Может быть, мне нужны напоминания о том, что я живу, радуюсь и страдаю».

Колледж представлял собой многообещающую возможность уехать как можно дальше от родителей, поэтому я подавала документы исключительно в учебные заведения на Восточном побережье. Консультант по вопросам поступления в вузы пришел к выводу о том, что небольшой колледж гуманитарных наук, особенно женский, отлично подойдет для таких как я – придирчивых и требующих к себе непомерного внимания. Мы объехали несколько школ. Каменная архитектура Брин-Мора[39 - Колледж Брин-Мор – частный женский гуманитарный университет в г. Брин-Мор, Пенсильвания, США. Входит в ассоциацию семи старейших и наиболее престижных женских колледжей на Восточном побережье США.] в золоте ранней осени показалась нам идеальным воплощением наших представлений о колледже.

То, что мне удалось поступить в колледж, едва окончив среднюю школу, было в некотором роде чудом. В выпускном классе у меня случился нервный срыв, за которым последовали многочисленные пропуски учебных занятий, сеансы психотерапии и длительный прием лекарств, и мать была убеждена, что все это – явная попытка ей насолить, но каким-то образом мне удалось выкарабкаться. Брин-Мор устроил нас обеих, причем я даже умудрилась окончить его с отличием, став первой из ближайших родственников, кто получил высшее образование.

Я решила остаться в Филадельфии, потому что жить здесь было легко и дешево, а также по причине того, что была убеждена – Little Big League когда-нибудь сможет прославиться. Но прошло уже четыре года, а группа не добилась серьезных успехов – и никаких признаков выхода из безвестности не наблюдалось. Несколько месяцев назад меня уволили из мексиканского фьюжн-ресторана, где я проработала официанткой немногим больше года – самый долгий срок, в течение которого мне удавалось продержаться на одной работе. Я работала там со своим парнем Питером, которого изначально и заманила туда с дальним прицелом выбраться из френдзоны, куда меня, казалось, сослали навечно. Но вскоре после того как я наконец завоевала его расположение, меня уволили, а его повысили. А когда я позвонила маме, рассчитывая на сочувствие и изумляясь тому, что ресторан уволил такого трудолюбивого и обаятельного работника, как я, она ответила: «Ну, Мишель, всякий может носить подносы».

С тех пор я три раза в неделю по утрам работала в магазине комиксов у друга в Старом городе, остальные четыре – ассистентом по маркетингу у кинопрокатчика в офисе на Риттенхаус-сквер, а выходные – в ночном ресторане с суши и караоке в Чайна-тауне, в попытке накопить денег на двухнедельный августовский тур нашей группы. Тур был запланирован в поддержку нашего второго альбома, который мы только что записали несмотря на то, что первый особо никого не заинтересовал.

Мой новый дом сильно отличался от того, в котором я выросла, где все содержалось в чистоте и стояло на своих местах, а мебель и декор были тщательно подобраны в соответствии с пожеланиями матери. Полки в нашей гостиной были сделаны из обрезков фанеры и шлакоблоков, которые Ян, мой барабанщик и сосед по дому, гордясь собой, притащил с помойки. Нашим диваном была запасная скамья, снятая с задней части пятнадцатиместного фургона, на котором мы ездили в турне.

Моя комната располагалась на третьем этаже. Через холл был небольшой балкон с видом на бейсбольную площадку, и летом мы курили там сигареты и смотрели игры Малой лиги. Мне нравилось жить на верхнем этаже. Единственным реальным недостатком было то, что потолок в чулане не потрудились подшить, так что там были видны балки и крыша. Это никогда меня особенно не беспокоило, пока сквозь крышу не пробралась семья белок и не принялась совокупляться и вить гнездо где-то наверху. Иногда по ночам мы с Питером просыпались от их суеты и стука, что было вовсе не так страшно. Но однажды один из них упал в пустоту между стенами и, не сумев выбраться, медленно умер от голода. Его труп испускал в мою комнату густую прогорклую вонь, которая тоже не была такой уж ужасной, пока в невидимых внутренностях дома из гнили не вылупились тысячи личинок, породивших мириады мух, которые тучей выпорхнули к нам однажды утром, когда я открыла дверь спальни.

В итоге я пришла к тому, от чего меня всегда предостерегала мать. Я барахталась в реальности, проживая жизнь неудачливого артиста.

В марте мне исполнилось двадцать пять, и ко второй неделе мая у меня возникла непреодолимая тяга к перемене мест. Я решила отправиться в Нью-Йорк и встретиться со своим другом по колледжу Дунканом, который с тех пор стал редактором The Fader[40 - The Fader – американский журнал, специализирующийся на обзоре культурных событий и явлений.]. Втайне я питала слабую надежду на то, что, когда придет время, наконец отказаться от попыток стать музыкантом, мой интерес к музыке с успехом перерастет в карьеру музыкального журналиста. При нынешнем положении дел это время могло наступить скорее раньше, чем позже. Девен, басист Little Big League, недавно начал играть в другой группе, которая набирала обороты. В те же выходные они должны были выступить в Нижнем Ист-Сайде в маленьком клубе исключительно для прессы, что само по себе казалось верным признаком того, что Девен долго в нашей группе не задержится. По словам Девена, они были на пути к тому, чтобы стать «большим Джимми Фэллоном»[41 - Отсылка к популярному «Вечернему шоу с участием Джимми Фэллона».]. Я не совсем была готова это признать, но в те выходные я собиралась в Нью-Йорк отчасти для того, чтобы начать закладывать основу для чего-то, на что в дальнейшем можно будет опереться.

За неделю до этого мать упомянула о том, что у нее проблемы с желудком. Я знала, что в тот день у нее назначена встреча с врачом, и днем отправила несколько сообщений, чтобы узнать, как все прошло. Не отвечать было совсем не в ее правилах.

Я села на автобус до Нью-Йорка с тяжелым чувством. Мать уже упоминала о боли в животе за пару месяцев до этого, в феврале, но в то время я не придала этому особого значения. На самом деле я даже пошутила, спросив по-корейски, нет ли у нее диареи: «Сольса иссоё?» Это слово я всегда помнила, потому что оно очень похоже на сальсу, а фонетическое сходство облегчило его запоминание.

Мать редко посещала врачей, полагая, что болезни проходят сами по себе. Она считала, что американцы слишком мнительны и употребляют чрезмерное количество лекарств, и привила мне эту веру с юных лет, поэтому, когда Питер отравился консервированным тунцом и его мать предложила мне отвезти его в больницу, я едва сдержала смех. В моем доме пищевое отравление не лечили ничем, кроме рвоты. Пищевое отравление было обрядом посвящения. Трудно ожидать, что можно хорошо поесть, при этом ничем не рискуя, и мы страдали от последствий дважды в год.

Если уж мама решила пойти к врачу, значит, случилось что-то серьезное, но я и подумать не могла, что речь идет о смертельной болезни. Всего два года назад от рака толстой кишки умерла Ынми. Казалось невероятным, что мать тоже заболеет раком, ведь молния не бьет два раза в одно и то же место. Тем не менее я начала подозревать, что родители что?то от меня скрывают.

Автобус прибыл в Нью-Йорк ранним вечером. Дункан предложил встретиться в Cake Shop, маленьком баре в Нижнем Ист-Сайде, в подвале которого устраивались концерты. Я набила одеждой на выходные здоровенный рюкзак и, идя по Аллен-стрит к бару, сразу же почувствовала себя невзрачной и юной.

Пока женщины играли в хватху, я играла в официантку. Как правило, выпивая, корейцы едят закуски, известные под общим названием анджу. На кухне халмони я высыпала пакетики с сушеными кальмарами, арахисом и крекерами на блюда и подносила их своим тетям и крестной. Я приносила им еще пива и наполняла стаканы соджу или делала корейский массаж, представляющий собой не сжимание и растирание плеч, а просто размеренные удары по спине сжатыми кулаками. После того как игра заканчивалась, женщины давали мне чаевые из своего выигрыша, и я водила жадными пальцами по отпечатку бородатого лица Ли Сун Сина[29 - Ли Сун Син – корейский флотоводец, знаменитый своими победами над морским флотом Японии в Имдинской войне во время правления династии Чосон.] на монете в сто вон или, если везло, по парящему серебряному журавлю крупной монеты в пятьсот вон.

Один раз в каждый наш приезд в Корею мы встречались с моим дедом, всегда в одном и том же китайском ресторане Чхи Ён Лу. Это был высокий худощавый мужчина с квадратной челюстью и мягкими, но мужественными чертами лица. В молодости он укладывал свои черные волосы в аккуратный помпадур и выглядел непринуждённо светским в ярких шейных платках и приталенных дизайнерских пиджаках. Он был знаменитым актером дубляжа, известным своей ролью короля Седжона[30 - Седжон – 4-й правитель корейского государства Чосон, правивший в 1418–1450 годах.] в популярной радиопередаче. Когда моя мать была маленькой, их семья была обеспеченной. Они были первыми в своем квартале, у кого появился цветной телевизор, и соседские дети обычно собирались у забора на заднем дворе и пытались его смотреть через окно их гостиной.

Благодаря своей внешности дедушка вполне мог стать успешным киноактером, но он испытывал трудности с запоминанием реплик. По мере роста популярности телевидения его карьера пошла на спад. Мама часто говорила, что у него было то, что корейцы называют «тонким ухом» – он слишком легко поддавался чужим советам. К тому времени, как мама окончила начальную школу, из-за серии необоснованных финансовых вложений он потерял все сбережения семьи.

Пытаясь увеличить доходы семьи, бабушка продавала на открытых рынках самодельные украшения. А в будние дни покупала грудинку, корневище папоротника, редьку, чеснок и ростки фасоли, варила большую кастрюлю острого супа юккедян, а затем расфасовывала его по маленьким полиэтиленовым пакетам и продавала офисным работникам во время их обеденных перерывов.

А потом дедушка ушел от бабушки к другой женщине и отрекся от семьи. Лишь годы спустя он снова обратился к своим дочерям, чтобы попросить у них денег. Тайком от халмони мать обычно подсовывала ему после обеда конверт и приказывала мне держать рот на замке.

В китайском ресторане Нами Имо резервировала отдельный кабинет с большим столом и гигантским стеклянным подносом «ленивая Сьюзен»[31 - Ленивая Сьюзен – вертящийся круглый настольный поднос, обычно устанавливаемый на столе в китайских ресторанах.], на котором вращались маленькие фарфоровые кувшинчики с уксусом и соевым соусом, а также имелась мраморная кнопка звонка для вызова официанта. Мы заказывали декадентскую лапшу чачжанмён, пельмени в наваристом бульоне, свинину тансуюк с грибами и перцем, а также юсансыль со студенистым морским огурцом, кальмарами, креветками и цукини. Халмони непрерывно курила на дальнем конце стола, молча наблюдая, как ее бывший муж обменивается новостями с детьми, которых бросил.

В ресторане Сон Ён водил меня на антресольный этаж посмотреть на двухметровый аквариум, в котором жил детеныш аллигатора. Вечно сонный, он оставался там год за годом, пока не стал таким большим, что не мог сделать ни единого шага вперед, а затем и вовсе исчез.

В ходе очередного приезда к бабушке, когда мне исполнилось двенадцать лет и я стремительно приближалась к пику изнурительной незащищенности, я столкнулась с новым приятным открытием: в Сеуле я считалась хорошенькой. Куда бы мы ни отправились, незнакомцы обращались со мной так, будто я какая-то знаменитость. Пожилые дамы в магазинах останавливали маму и говорили: «У нее такое маленькое[32 - Под маленьким лицом корейцы обычно подразумевают узкое лицо. – Прим. науч. ред.] лицо!»

«Почему аджуммы[33 - Аджумма – так в Корее обращаются к женщинам за 50.] постоянно так говорят?» – спросила я у матери.

«Корейцам нравятся маленькие, узкие лица, – ответила она. – Лучше выглядят на фотографиях». Вот почему всякий раз, когда мы делаем групповое фото, люди всегда пытаются отодвинуться на второй план. ЛА[34 - Подразумевается LA, Лос-Анджелес.] Ким всегда выталкивает меня вперед.

ЛА Ким, крупная веселая женщина, была одной из старейших подруг матери еще со школы. Часто в шутку она задирала подбородок, чтобы на фотографии благодаря глубине резкости ее лицо казалось не таким широким.

«А также корейцам нравится двойное веко», – добавила мама, проводя линию между глазом и бровью. Я прежде не обращала внимания на то, что у мамы в этом месте нет складки, и кожа гладкая и ровная. Я бросилась к зеркалу, чтобы посмотреть на свое отражение.

Впервые на своей памяти я была счастлива, что унаследовала что-то от своего отца, чьи кривые зубы и слишком глубокую ямку между носом и ртом я постоянно проклинала. Я мечтала вырасти и выглядеть как мать, с идеальной, гладкой кожей и тремя или четырьмя спорадическими волосками на ногах, которые легко выщипать пинцетом, но в тот момент мне больше всего хотелось иметь двойное веко.

«Есть! У меня двойное веко!»

«Многие корейские женщины делают операцию на двойное веко, – продолжила она. – Теперь оно есть и у Ынми, и у Нами Имо. Только не говори им, что я тебе сказала».

Оглядываясь назад, мне следовало бы сопоставить эту информацию с одержимостью матери красотой и престижными торговыми марками, а также с бесконечными часами, посвящаемыми уходу за собой, и признать, что в основе ее поведения лежит реально существующее культурное различие, а вовсе не поверхностное тщеславие. Как и кухня, красота была неотъемлемой частью ее культуры. Сейчас Южная Корея занимает одно из первых мест в мире по количеству проведенных пластических операций: по оценкам экспертов, каждая третья женщина в возрасте от 20 до 30 лет прибегает к услугам пластических хирургов. И причины подобного положения дел своими корнями уходят глубоко в язык и нравы этой страны. Каждый раз после того как я хорошо поем или правильно поклонюсь старшим, мои родственники говорили: «Аиго, еппо!» Слово «еппо», или «симпатичный», часто использовалось в качестве синонима слова «хороший», или «добронравный», и это слияние морального и эстетического одобрения являлось ранним знакомством с ценностью красоты и вознаграждениями, которые она сулит.

В то время я не владела понятийным аппаратом, чтобы разобраться в том, с чего началось мое неосознанное желание обладать белой кожей. В Юджине я была одной из немногих детей смешанной расы в своей школе, и большинство людей считали меня азиаткой. Я чувствовала себя неуклюжей и непривлекательной, и никто никогда не делал комплиментов моей внешности. В Сеуле большинство корейцев считали меня европеоидом, и только, если рядом со мной оказывалась мать и они замечали во мне ее черты, все вставало на свои места. Внезапно моя «экзотическая» внешность стала поводом для гордости.

Позднее на той неделе это восхитительное открытие достигло новых высот подтверждения, когда Ынми повела нас всех в Корейскую фольклорную деревню, живой музей к югу от Сеула. Точные копии старинных домов под соломенными крышами связывались сеткой грунтовых дорог, вдоль которых были разбросаны сотни ханари[35 - Ханари – традиционные глиняные горшки. – Прим. науч. ред.], рядом с ними на плетеных циновках сушились красные перцы чили, а актеры в традиционной одежде тут и там изображали крестьян и членов королевской семьи династии Чосон.

В тот день здесь снимали эпизод дорамы[36 - Дорама – так принято называть телесериалы из Юго- Восточной Азии.]. В перерывах между дублями режиссер заметил меня и прислал своего помощника. Мама вежливо кивнула и взяла визитную карточку, после чего расхохоталась вместе с сестрами.

«Что он сказал, омма?»

«Он спросил, что ты умеешь делать».

Перед моим мысленным взором вспыхнули картинки из жизни корейского поп-айдола[37 - Корейский поп-айдол, или «айдол» – южнокорейский музыкант, подписавший контракт с одним из крупнейших агентств талантов.]. Я с моей будущей тонкой талией вращаюсь в синхронном танце с четырьмя другими айдолами в одинаковых дизайнерских топах, мультяшные пузыри появляются в кадре во время моих выступлений на ток-шоу, толпы подростков клубятся вокруг моего приближающегося лимузина.

«Что ты ответила?»

«Я сказала, что ты даже не говоришь по-корейски, и вообще мы живем в Америке».

«Я бы выучила корейский! Мама! Если бы я осталась в Корее, я могла бы прославиться!»

«Ты никогда не сможешь стать знаменитостью здесь, потому что не способна быть куклой в чужих руках», – возразила она. Мать обвила меня рукой и притянула к своему бедру. Мимо медленно проходила свадебная процессия в красочных традиционных нарядах. На женихе был темно-бордовый ханбок[38 - Ханбок – традиционный корейский костюм.] и жесткая черная шляпа из бамбука и конского волоса с тонкими шелковыми лентами, свисающими по бокам. Его невеста в голубом и красном. Особенно бросался в глаза ее изысканный шелковый жакет с длинными рукавами, которые она несла перед собой, как муфту. На ее щеках красные круги румян.

«Ты возмущаешься, даже когда мама просит тебя надеть шапку».

Такой была мама, всегда думала на десять шагов вперед. В мгновение ока она представила себе жизнь, отмеченную печатью одиночества и строгого режима, в окружении команды мужчин и женщин, теребящих меня за волосы и лицо, выбирающих мою одежду, указывающих мне, что говорить, как двигаться и чем питаться. Она приняла единственно верное решение: взять визитку и уйти.

Так в один миг рухнули мои надежды стать корейским айдолом, но зато в Сеуле я чувствовала себя красивой – настолько, что могла бы стать местной знаменитостью. Если бы не мать, у меня был бы шанс закончить так же как аллигатор в китайском ресторане: его заперли в роскошном аквариуме – и бесцеремонно вышвырнули, когда он стал слишком велик и стар для своей тюрьмы.

Время, проведенное со всеми этими женщинами и моим двоюродным братом, было похоже на прекрасный сон, но сказка закончилась, когда халмони скончалась. Это случилось, когда мне было четырнадцать и я училась в школе, поэтому я осталась дома, а мама полетела, чтобы побыть со своей матерью в больнице. Халмони умерла в день приезда моей матери, как будто ее ждала, ждала, когда рядом будут все три ее дочери. В своей спальне она завернула в шелковую ткань все, что приготовила к похоронам. Одежду, в которой хотела быть кремированной, фотографию в рамке для того, чтобы положить на гроб, деньги на расходы.

С похорон мать вернулась совершенно опустошенной. Она издавала характерные корейские вопли и постоянно выкрикивала: «Омма, омма» – скорчившись на полу в гостиной и рыдая в колени моего отца, сидевшего на диване и плакавшего вместе с ней. В эти моменты я боялась матери и робко наблюдала за родителями издалека, точно так же как украдкой подглядывала за мамой и ее матерью в комнате халмони. Я никогда прежде не видела, чтобы эмоции матери проявлялись таким беззастенчивым образом. Она выглядела потерявшей контроль, как ребенок. Тогда я не могла понять всю глубину ее скорби. Я еще не была на другой стороне, не перешла, как она, в царство глубокой утраты. Я не думала о чувстве вины, которое, возможно, она испытывала за все те годы, проведенные вдали от матери, за то, что покинула Корею. Я не знала слов утешения, которых она, вероятно, жаждала так же, как жажду их я сейчас. В то время я не понимала, какие усилия требуется прикладывать, чтобы просто двигаться.

Вместо этого я могла думать только о последних словах, сказанных мне бабушкой перед тем, как мы вернулись домой в Америку.

«Раньше ты была ужасной маленькой трусихой, – сказала она. – Ты никогда не позволяла мне вытирать твою попу». Затем она издала громкое кудахтанье, шлепнула меня по попе и крепко обняла на прощание.

Глава 4. Нью-йоркский стиль

Когда я узнала, что мать больна, я уже четыре года как закончила учиться в колледже, и прекрасно осознавала, что мне нечем похвастаться. У меня был диплом по творческому писательству и кино, который никак не пригодился. Я работала на трех работах с частичной занятостью, играла на гитаре и пела в рок-группе Little Big League, о которой никто никогда не слышал. Я снимала комнату за триста долларов в Северной Филадельфии, в том самом городе, где вырос мой отец и из которого он в конце концов примерно в моем возрасте сбежал в Корею.

В Филадельфии я оказалась благодаря чистой случайности. Подобно многим детям, застрявшим в маленьком городке, сначала мне было скучно, а потом я начала задыхаться. К тому времени, когда я перешла в старшую школу, стремление к независимости, сопровождаемое конвоем коварных гормонов, превратило меня из ребенка, неспособного спать без матери, в подростка, не выносящего ее прикосновений. Каждый раз, когда она собирала катышки с моего свитера, или клала мне руку между лопаток, чтобы я не сутулилась, или терла пальцами мой лоб, чтобы стереть морщины, у меня возникало ощущение, будто меня пытают каленым железом. Каким-то образом, словно в одночасье, каждый невинный ее совет заставлял меня чувствовать, что я перегреваюсь, недовольство и чувствительность все нарастали, пока не вспыхивали и не взрывались, и в следующее мгновение, утратив над собой контроль, я взрывалась как вулкан, извергающий из жерла лаву: «Перестань меня трогать!», «Неужели ты никогда не оставишь меня в покое?», «Может быть, я хочу, чтобы у меня были морщины. Может быть, мне нужны напоминания о том, что я живу, радуюсь и страдаю».

Колледж представлял собой многообещающую возможность уехать как можно дальше от родителей, поэтому я подавала документы исключительно в учебные заведения на Восточном побережье. Консультант по вопросам поступления в вузы пришел к выводу о том, что небольшой колледж гуманитарных наук, особенно женский, отлично подойдет для таких как я – придирчивых и требующих к себе непомерного внимания. Мы объехали несколько школ. Каменная архитектура Брин-Мора[39 - Колледж Брин-Мор – частный женский гуманитарный университет в г. Брин-Мор, Пенсильвания, США. Входит в ассоциацию семи старейших и наиболее престижных женских колледжей на Восточном побережье США.] в золоте ранней осени показалась нам идеальным воплощением наших представлений о колледже.

То, что мне удалось поступить в колледж, едва окончив среднюю школу, было в некотором роде чудом. В выпускном классе у меня случился нервный срыв, за которым последовали многочисленные пропуски учебных занятий, сеансы психотерапии и длительный прием лекарств, и мать была убеждена, что все это – явная попытка ей насолить, но каким-то образом мне удалось выкарабкаться. Брин-Мор устроил нас обеих, причем я даже умудрилась окончить его с отличием, став первой из ближайших родственников, кто получил высшее образование.

Я решила остаться в Филадельфии, потому что жить здесь было легко и дешево, а также по причине того, что была убеждена – Little Big League когда-нибудь сможет прославиться. Но прошло уже четыре года, а группа не добилась серьезных успехов – и никаких признаков выхода из безвестности не наблюдалось. Несколько месяцев назад меня уволили из мексиканского фьюжн-ресторана, где я проработала официанткой немногим больше года – самый долгий срок, в течение которого мне удавалось продержаться на одной работе. Я работала там со своим парнем Питером, которого изначально и заманила туда с дальним прицелом выбраться из френдзоны, куда меня, казалось, сослали навечно. Но вскоре после того как я наконец завоевала его расположение, меня уволили, а его повысили. А когда я позвонила маме, рассчитывая на сочувствие и изумляясь тому, что ресторан уволил такого трудолюбивого и обаятельного работника, как я, она ответила: «Ну, Мишель, всякий может носить подносы».

С тех пор я три раза в неделю по утрам работала в магазине комиксов у друга в Старом городе, остальные четыре – ассистентом по маркетингу у кинопрокатчика в офисе на Риттенхаус-сквер, а выходные – в ночном ресторане с суши и караоке в Чайна-тауне, в попытке накопить денег на двухнедельный августовский тур нашей группы. Тур был запланирован в поддержку нашего второго альбома, который мы только что записали несмотря на то, что первый особо никого не заинтересовал.

Мой новый дом сильно отличался от того, в котором я выросла, где все содержалось в чистоте и стояло на своих местах, а мебель и декор были тщательно подобраны в соответствии с пожеланиями матери. Полки в нашей гостиной были сделаны из обрезков фанеры и шлакоблоков, которые Ян, мой барабанщик и сосед по дому, гордясь собой, притащил с помойки. Нашим диваном была запасная скамья, снятая с задней части пятнадцатиместного фургона, на котором мы ездили в турне.

Моя комната располагалась на третьем этаже. Через холл был небольшой балкон с видом на бейсбольную площадку, и летом мы курили там сигареты и смотрели игры Малой лиги. Мне нравилось жить на верхнем этаже. Единственным реальным недостатком было то, что потолок в чулане не потрудились подшить, так что там были видны балки и крыша. Это никогда меня особенно не беспокоило, пока сквозь крышу не пробралась семья белок и не принялась совокупляться и вить гнездо где-то наверху. Иногда по ночам мы с Питером просыпались от их суеты и стука, что было вовсе не так страшно. Но однажды один из них упал в пустоту между стенами и, не сумев выбраться, медленно умер от голода. Его труп испускал в мою комнату густую прогорклую вонь, которая тоже не была такой уж ужасной, пока в невидимых внутренностях дома из гнили не вылупились тысячи личинок, породивших мириады мух, которые тучей выпорхнули к нам однажды утром, когда я открыла дверь спальни.

В итоге я пришла к тому, от чего меня всегда предостерегала мать. Я барахталась в реальности, проживая жизнь неудачливого артиста.

В марте мне исполнилось двадцать пять, и ко второй неделе мая у меня возникла непреодолимая тяга к перемене мест. Я решила отправиться в Нью-Йорк и встретиться со своим другом по колледжу Дунканом, который с тех пор стал редактором The Fader[40 - The Fader – американский журнал, специализирующийся на обзоре культурных событий и явлений.]. Втайне я питала слабую надежду на то, что, когда придет время, наконец отказаться от попыток стать музыкантом, мой интерес к музыке с успехом перерастет в карьеру музыкального журналиста. При нынешнем положении дел это время могло наступить скорее раньше, чем позже. Девен, басист Little Big League, недавно начал играть в другой группе, которая набирала обороты. В те же выходные они должны были выступить в Нижнем Ист-Сайде в маленьком клубе исключительно для прессы, что само по себе казалось верным признаком того, что Девен долго в нашей группе не задержится. По словам Девена, они были на пути к тому, чтобы стать «большим Джимми Фэллоном»[41 - Отсылка к популярному «Вечернему шоу с участием Джимми Фэллона».]. Я не совсем была готова это признать, но в те выходные я собиралась в Нью-Йорк отчасти для того, чтобы начать закладывать основу для чего-то, на что в дальнейшем можно будет опереться.

За неделю до этого мать упомянула о том, что у нее проблемы с желудком. Я знала, что в тот день у нее назначена встреча с врачом, и днем отправила несколько сообщений, чтобы узнать, как все прошло. Не отвечать было совсем не в ее правилах.

Я села на автобус до Нью-Йорка с тяжелым чувством. Мать уже упоминала о боли в животе за пару месяцев до этого, в феврале, но в то время я не придала этому особого значения. На самом деле я даже пошутила, спросив по-корейски, нет ли у нее диареи: «Сольса иссоё?» Это слово я всегда помнила, потому что оно очень похоже на сальсу, а фонетическое сходство облегчило его запоминание.

Мать редко посещала врачей, полагая, что болезни проходят сами по себе. Она считала, что американцы слишком мнительны и употребляют чрезмерное количество лекарств, и привила мне эту веру с юных лет, поэтому, когда Питер отравился консервированным тунцом и его мать предложила мне отвезти его в больницу, я едва сдержала смех. В моем доме пищевое отравление не лечили ничем, кроме рвоты. Пищевое отравление было обрядом посвящения. Трудно ожидать, что можно хорошо поесть, при этом ничем не рискуя, и мы страдали от последствий дважды в год.

Если уж мама решила пойти к врачу, значит, случилось что-то серьезное, но я и подумать не могла, что речь идет о смертельной болезни. Всего два года назад от рака толстой кишки умерла Ынми. Казалось невероятным, что мать тоже заболеет раком, ведь молния не бьет два раза в одно и то же место. Тем не менее я начала подозревать, что родители что?то от меня скрывают.

Автобус прибыл в Нью-Йорк ранним вечером. Дункан предложил встретиться в Cake Shop, маленьком баре в Нижнем Ист-Сайде, в подвале которого устраивались концерты. Я набила одеждой на выходные здоровенный рюкзак и, идя по Аллен-стрит к бару, сразу же почувствовала себя невзрачной и юной.