По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

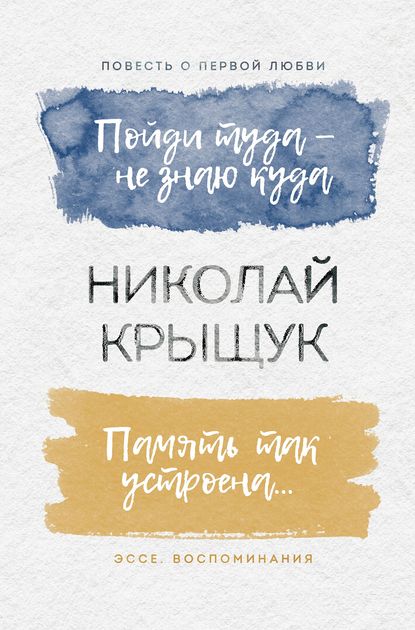

Пойди туда – не знаю куда. Повесть о первой любви. Память так устроена… Эссе, воспоминания

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Ну, разумеется, в самой возможности сравнивать Андрея с кем-то или даже чуть увлечься другим Саша на первых порах не видела ничего угрожающего их любви. Более того, всякое сравнение было поначалу в пользу Андрея. Сравнение даже было как бы катализатором любви, и, бывало, уже в середине вечера Сашу неистребимо начинало тянуть к Андрею, она с ума сходила от тоски и нежности к нему.

Между тем непоправимое уже случилось, хотя ни он, ни она об этом не подозревают.

Как только Саша стала сравнивать Андрея с другими, она тут же невольно начала его „сочинять“, то есть пополнять эту его некогда абсолютную для нее ценность вполне относительными достоинствами.

Несовпадение образа реального и сочиненного обнаружилось, конечно, довольно быстро. Но и оно еще не могло разрушить Сашиного чувства, а внесло в него только элементы досады, в которой она, не признаваясь себе, обвиняла Андрея.

Однако вот уже настало время, когда несовпадение сочиненного и реального образов начало вынуждать Сашу искать более серьезной компенсации. На роль компенсатора был выбран, ну, допустим, Кеша, тот, который, по определению Андрея, похож на плащ, повешенный без плечиков. Тут мы должны узнать, что Кеша еще со школы был влюблен в Сашу. Влюблен тайно и молчаливо. И не знаю почему, но молчаливый Иннокентий почувствовал, что настала пора открыть Саше свою любовь. И сделал это, надо сказать, очень кстати. Саша впервые слушала его благосклонно, а затем не раз подталкивала к новым признаниям, не давая, впрочем, никаких надежд.

Но Кеше, судя по всему, доставляло наслаждение открыто страдать. Возможность объяснений была для него бесценным подарком. А может быть, он смотрел дальше? Сознание собственной ничтожности порой делает людей нечеловечески проницательными. Во всяком случае, не меньшее наслаждение его страдание доставляло и Саше. Ничего дурного она в этом не видела. Да, может быть, в этом и не было ничего дурного.

Однажды Андрей, надеясь застать Сашу, заглянул вечером к Кеше. Визит его получился внезапным. В полутемной комнате он увидел сначала Тамару – она переворачивала пластинку. Саша с Иннокентием сидели на диване. При этом Сашина голова была откинута, глаза блестели, она прерывисто дышала, вероятно, после танца. Кеша сидел как-то бочком, словно извиняясь, словно с тем намерением, чтобы в нужную минуту ему было удобнее пасть на колени.

– Ребята, нас засекли, засекли, – радостно захлопала в ладоши Тамара и потащила Андрея танцевать. Саша с Иннокентием тоже встали, смущенные, и на нелепом расстоянии почти вытянутых рук начали прохаживаться в танце.

– Андрей, – сказала Тамара так, чтобы было слышно Саше, – тебе не кажется, что Саша с Кешей очень похожи. Прямо брат и сестра. – Андрей слегка повернул голову и с удивлением понял, что Тамара права. Открытие было неприятным.

В комнате пахло высыхающими мимозами и перегретыми лампами приемника, так знакомо. И звучало какое-то танго. Курносая Тамара заглядывала ему в глаза, по-прежнему ожидая ответа на свою игривую двусмысленность.

– Да, – сказал Андрей, криво усмехнувшись, – все мы стремимся к совершенству.

Вот и все. Вы ждете сцен и объяснений? Их не было. На свое несчастье, и Саша и Андрей считали нужным вести себя достойно, держа в уме литературные образцы. К тому же они продолжали любить друг друга.

Что же Андрей? Он тоже был не безгрешен. Если, конечно, можно вменить ему в грех долгие беседы с пианисткой Наташей. Андрею льстила серьезность, с какой взрослая женщина разговаривала с ним об искусстве. Внутреннее напряжение, которое он испытывал в этих разговорах, было приятной гимнастикой. Запальчивый и опрометчивый с другими, здесь он становился сдержанным.

По матери Наташа была грузинкой. Вся она походила на большую птицу: синими выпуклыми глазами, крупным носом, низким хорошим голосом, угловатостью непомерно высокой фигуры и плавностью движений. Она имела привычку, слушая собеседника, держать на далеком расстоянии от лица зажженную сигарету или кусочек бисквита. Черт знает, почему эта привычка так действовала на Андрея.

Несмотря на то, что Наташа получила вторую премию на конкурсе „Пражская весна“, работала она в основном на заводах, в общежитиях, на открытых эстрадах и в Домах культуры. Такая очевидная несправедливость чувствительному сердцу позволяла соединить в одном лице талант и жертву.

Слушал он Наташу всегда с особенным вниманием. Однажды она сказала: „Андрей, нельзя так много думать. Вы быстро устанете“.

С ним и правда случались иногда часы, даже дни, когда его словно бы не хватало на жизнь. Саша каким-то образом всегда это чувствовала. Тогда они шли бродить вместе по Невскому, заворачивали в „Новую Голландию“, иногда ездили на острова. Перекусывали в каких-то неожиданных, как щель, „Котлетных“ и „Пышечных“. Засматривались на голубей, на белок, на дома, на облака, на деревья, на книги… Их гнало порожняком, ворохи впечатлений проносились мимо как в вагонном окне, не успевали закрепиться в памяти, но вызывали долгое волнение…

В университет Саша снова не поступила, и все у них пошло по-прежнему.

А под Новый год Саша сообщила ему, что ждет ребенка. Весной ей предложили лечь в больницу на сохранение. Она тянула – через неделю был ее день рождения. Кончилось тем, что накануне дня рождения Сашу в тяжелом состоянии увезли на „скорой“. Утром в коротенькой записке ему она написала, что у нее выкидыш.

Андрей не умел переживать смерть еще не рожденного ребенка. Ему было жалко Сашу. Записки ее были сухими и короткими. Он таскал ей банальные апельсины и подолгу сидел напротив ее окна в больничном скверике.

Ненужные ручьи проносили мимо древесный сор. Голые ветки деревьев были так плотно облеплены воробьями, как будто они там росли. Случилось страшное, но он испытывал какого-то иного рода беспокойство, как будто этому страшному только еще предстояло случиться.

На Сашину выписку он пришел с букетом роз. Когда он протянул ей цветы она заплакала, но, увидев его испуганное лицо, улыбнулась и сказала:

– Ну, ничего, ничего…

Она была уже взрослее его.

Они списались с Ольгой Осиповной, и в конце мая Саша уехала в Тарусу. Он радовался каждому ее письму, их словно бы писала прежняя Саша…

„С ума сойти! Я попала сразу в лето. Могу тебе о нем рассказывать хоть всю ночь. Как трава лезет сквозь прошлогоднюю листву, как медленно округляются листья осины… Прямо у танцплощадки, в доме отдыха распустились ландыши. Ну, я тебе уже надоела? А то могу еще похвастаться: я теперь отличаю пение иволги и соловья и начинаю разбираться в птичьих яйцах. Вот“.

„Выследила гнездо зеленого дятла. Он выбил его в толстой осине. Я взяла и ударила по ней палкой. Знаешь, как птенцы заволновались! И долго еще кипели внутри, пока я совсем не ушла“.

„Играем с соседской Олюшкой. Ей шесть лет. Она ловит бабочку и кричит: „Бабочка, ну если ты и сейчас не поймаешься, я тебя изобью!“ Чем-то мне это напомнило себя недавнюю. Давнюю“.

„Днем все хорошо, а ночью… Он снится, понимаешь? Просыпаюсь в слезах“.

„Помнишь, ты говорил, что в каждом человеке заложено стремление к совершенству? Но у меня этого, кажется, нет. Что, если я только женщина? Этого мало? Или тогда надо быть обязательно матерью-героиней?

Прости дуру. Хочу к тебе, учиться, родить, быть красивой, сводить с ума и оставаться великодушной, читать газеты, книги… Только все же стремление к совершенству мне не подходит. Придумай для меня что-нибудь другое, а? Ты ведь можешь!“

„Дарю фразу: разломанный крыжовник похож на сундук с драгоценными камнями“.

„Буду знать и понимать не меньше, чем ты. Мне теперь мало щенячьего понимания и щенячьей любви. А раньше я думала, это бог знает что. Высшее!“

„Слушай, слушай! Я поймала девять карасей, одного голавля и плотвы еще целую горку! Сколько рыб за эти дни увидела и перетрогала руками: линь, налим, карась, голавль, усач, минога… Это еще не все: рыбец, плотва, угорь, щука, лещ, форель, уклейка…

Как хорошо, если бы ты знал! Видно, как под розовыми облаками на воде ходит темная щука и тут же от нее прыскает мелочь. В подсачнике шелестит голавль. Солнце тихое, и поплавок катится по черной воде, останавливается в заводях и ныряет за тенистыми корягами. Когда долго не клюет, рыбаки говорят: „Учим поплавок плавать“. Я приеду к тебе бодрая, спокойная и влюбленная“.

И вдруг письма прекратились.

Ах, если бы ему знать, что никогда так не бывает худо и никогда мы так ни далеки от новой жизни, как когда принимаем решение ее, новую жизнь, начать. Быть может, тогда он расслышал бы надсаду в Сашиной беспечности, почувствовал бы измученное усилие воли. Тогда он, возможно, бросил бы все и приехал в Тарусу. Но…

Какие дни стояли в Ленинграде – жаркие, хоть прикуривай от них. Только ветер и спасал. Было ощущение, что в прохладной лодочке плывешь по жарким волнам, и все еще, все еще в жизни возможно.

Заканчивались школьные экзамены, начинался ремонт классов, открывался городской пионерский лагерь. Андрей вдруг оказался незаменим на всех фронтах. Более того: если бы вдруг выяснилось, что где-то спокойно обходятся без него, Андрей, пожалуй, растерялся бы и пал духом. Однако в то лето подобное испытание ему еще не угрожало.

Его останавливали в коридоре и просили подобрать колер то для одного, то для другого класса, и он с упоением сочинял новые и новые оттенки. В школу завезли новые шкафы. Половина из них оказалась некомплектными, (то полки не хватало, то стекла), а два были и вовсе бракованными…

– Андрюша, голубчик, – просили его, – поезжай с Тарасом Петровичем в магазин. С ними ведь, знаешь, как надо говорить – мягко-твердо, чтобы и не обидеть и не уступить. Ты это умеешь.

Он это умел и поэтому без колебаний поехал в магазин и, к всеобщему изумлению, уладил дело.

В эти дни им двигало что-то еще, помимо собственной воли и умения, и это что-то гарантировало успех. Главное, не только он это сознавал, но и все вокруг. Ему даже билеты в троллейбусах попадались почти все сплошь счастливые.

Между тем непоправимое уже случилось, хотя ни он, ни она об этом не подозревают.

Как только Саша стала сравнивать Андрея с другими, она тут же невольно начала его „сочинять“, то есть пополнять эту его некогда абсолютную для нее ценность вполне относительными достоинствами.

Несовпадение образа реального и сочиненного обнаружилось, конечно, довольно быстро. Но и оно еще не могло разрушить Сашиного чувства, а внесло в него только элементы досады, в которой она, не признаваясь себе, обвиняла Андрея.

Однако вот уже настало время, когда несовпадение сочиненного и реального образов начало вынуждать Сашу искать более серьезной компенсации. На роль компенсатора был выбран, ну, допустим, Кеша, тот, который, по определению Андрея, похож на плащ, повешенный без плечиков. Тут мы должны узнать, что Кеша еще со школы был влюблен в Сашу. Влюблен тайно и молчаливо. И не знаю почему, но молчаливый Иннокентий почувствовал, что настала пора открыть Саше свою любовь. И сделал это, надо сказать, очень кстати. Саша впервые слушала его благосклонно, а затем не раз подталкивала к новым признаниям, не давая, впрочем, никаких надежд.

Но Кеше, судя по всему, доставляло наслаждение открыто страдать. Возможность объяснений была для него бесценным подарком. А может быть, он смотрел дальше? Сознание собственной ничтожности порой делает людей нечеловечески проницательными. Во всяком случае, не меньшее наслаждение его страдание доставляло и Саше. Ничего дурного она в этом не видела. Да, может быть, в этом и не было ничего дурного.

Однажды Андрей, надеясь застать Сашу, заглянул вечером к Кеше. Визит его получился внезапным. В полутемной комнате он увидел сначала Тамару – она переворачивала пластинку. Саша с Иннокентием сидели на диване. При этом Сашина голова была откинута, глаза блестели, она прерывисто дышала, вероятно, после танца. Кеша сидел как-то бочком, словно извиняясь, словно с тем намерением, чтобы в нужную минуту ему было удобнее пасть на колени.

– Ребята, нас засекли, засекли, – радостно захлопала в ладоши Тамара и потащила Андрея танцевать. Саша с Иннокентием тоже встали, смущенные, и на нелепом расстоянии почти вытянутых рук начали прохаживаться в танце.

– Андрей, – сказала Тамара так, чтобы было слышно Саше, – тебе не кажется, что Саша с Кешей очень похожи. Прямо брат и сестра. – Андрей слегка повернул голову и с удивлением понял, что Тамара права. Открытие было неприятным.

В комнате пахло высыхающими мимозами и перегретыми лампами приемника, так знакомо. И звучало какое-то танго. Курносая Тамара заглядывала ему в глаза, по-прежнему ожидая ответа на свою игривую двусмысленность.

– Да, – сказал Андрей, криво усмехнувшись, – все мы стремимся к совершенству.

Вот и все. Вы ждете сцен и объяснений? Их не было. На свое несчастье, и Саша и Андрей считали нужным вести себя достойно, держа в уме литературные образцы. К тому же они продолжали любить друг друга.

Что же Андрей? Он тоже был не безгрешен. Если, конечно, можно вменить ему в грех долгие беседы с пианисткой Наташей. Андрею льстила серьезность, с какой взрослая женщина разговаривала с ним об искусстве. Внутреннее напряжение, которое он испытывал в этих разговорах, было приятной гимнастикой. Запальчивый и опрометчивый с другими, здесь он становился сдержанным.

По матери Наташа была грузинкой. Вся она походила на большую птицу: синими выпуклыми глазами, крупным носом, низким хорошим голосом, угловатостью непомерно высокой фигуры и плавностью движений. Она имела привычку, слушая собеседника, держать на далеком расстоянии от лица зажженную сигарету или кусочек бисквита. Черт знает, почему эта привычка так действовала на Андрея.

Несмотря на то, что Наташа получила вторую премию на конкурсе „Пражская весна“, работала она в основном на заводах, в общежитиях, на открытых эстрадах и в Домах культуры. Такая очевидная несправедливость чувствительному сердцу позволяла соединить в одном лице талант и жертву.

Слушал он Наташу всегда с особенным вниманием. Однажды она сказала: „Андрей, нельзя так много думать. Вы быстро устанете“.

С ним и правда случались иногда часы, даже дни, когда его словно бы не хватало на жизнь. Саша каким-то образом всегда это чувствовала. Тогда они шли бродить вместе по Невскому, заворачивали в „Новую Голландию“, иногда ездили на острова. Перекусывали в каких-то неожиданных, как щель, „Котлетных“ и „Пышечных“. Засматривались на голубей, на белок, на дома, на облака, на деревья, на книги… Их гнало порожняком, ворохи впечатлений проносились мимо как в вагонном окне, не успевали закрепиться в памяти, но вызывали долгое волнение…

В университет Саша снова не поступила, и все у них пошло по-прежнему.

А под Новый год Саша сообщила ему, что ждет ребенка. Весной ей предложили лечь в больницу на сохранение. Она тянула – через неделю был ее день рождения. Кончилось тем, что накануне дня рождения Сашу в тяжелом состоянии увезли на „скорой“. Утром в коротенькой записке ему она написала, что у нее выкидыш.

Андрей не умел переживать смерть еще не рожденного ребенка. Ему было жалко Сашу. Записки ее были сухими и короткими. Он таскал ей банальные апельсины и подолгу сидел напротив ее окна в больничном скверике.

Ненужные ручьи проносили мимо древесный сор. Голые ветки деревьев были так плотно облеплены воробьями, как будто они там росли. Случилось страшное, но он испытывал какого-то иного рода беспокойство, как будто этому страшному только еще предстояло случиться.

На Сашину выписку он пришел с букетом роз. Когда он протянул ей цветы она заплакала, но, увидев его испуганное лицо, улыбнулась и сказала:

– Ну, ничего, ничего…

Она была уже взрослее его.

Они списались с Ольгой Осиповной, и в конце мая Саша уехала в Тарусу. Он радовался каждому ее письму, их словно бы писала прежняя Саша…

„С ума сойти! Я попала сразу в лето. Могу тебе о нем рассказывать хоть всю ночь. Как трава лезет сквозь прошлогоднюю листву, как медленно округляются листья осины… Прямо у танцплощадки, в доме отдыха распустились ландыши. Ну, я тебе уже надоела? А то могу еще похвастаться: я теперь отличаю пение иволги и соловья и начинаю разбираться в птичьих яйцах. Вот“.

„Выследила гнездо зеленого дятла. Он выбил его в толстой осине. Я взяла и ударила по ней палкой. Знаешь, как птенцы заволновались! И долго еще кипели внутри, пока я совсем не ушла“.

„Играем с соседской Олюшкой. Ей шесть лет. Она ловит бабочку и кричит: „Бабочка, ну если ты и сейчас не поймаешься, я тебя изобью!“ Чем-то мне это напомнило себя недавнюю. Давнюю“.

„Днем все хорошо, а ночью… Он снится, понимаешь? Просыпаюсь в слезах“.

„Помнишь, ты говорил, что в каждом человеке заложено стремление к совершенству? Но у меня этого, кажется, нет. Что, если я только женщина? Этого мало? Или тогда надо быть обязательно матерью-героиней?

Прости дуру. Хочу к тебе, учиться, родить, быть красивой, сводить с ума и оставаться великодушной, читать газеты, книги… Только все же стремление к совершенству мне не подходит. Придумай для меня что-нибудь другое, а? Ты ведь можешь!“

„Дарю фразу: разломанный крыжовник похож на сундук с драгоценными камнями“.

„Буду знать и понимать не меньше, чем ты. Мне теперь мало щенячьего понимания и щенячьей любви. А раньше я думала, это бог знает что. Высшее!“

„Слушай, слушай! Я поймала девять карасей, одного голавля и плотвы еще целую горку! Сколько рыб за эти дни увидела и перетрогала руками: линь, налим, карась, голавль, усач, минога… Это еще не все: рыбец, плотва, угорь, щука, лещ, форель, уклейка…

Как хорошо, если бы ты знал! Видно, как под розовыми облаками на воде ходит темная щука и тут же от нее прыскает мелочь. В подсачнике шелестит голавль. Солнце тихое, и поплавок катится по черной воде, останавливается в заводях и ныряет за тенистыми корягами. Когда долго не клюет, рыбаки говорят: „Учим поплавок плавать“. Я приеду к тебе бодрая, спокойная и влюбленная“.

И вдруг письма прекратились.

Ах, если бы ему знать, что никогда так не бывает худо и никогда мы так ни далеки от новой жизни, как когда принимаем решение ее, новую жизнь, начать. Быть может, тогда он расслышал бы надсаду в Сашиной беспечности, почувствовал бы измученное усилие воли. Тогда он, возможно, бросил бы все и приехал в Тарусу. Но…

Какие дни стояли в Ленинграде – жаркие, хоть прикуривай от них. Только ветер и спасал. Было ощущение, что в прохладной лодочке плывешь по жарким волнам, и все еще, все еще в жизни возможно.

Заканчивались школьные экзамены, начинался ремонт классов, открывался городской пионерский лагерь. Андрей вдруг оказался незаменим на всех фронтах. Более того: если бы вдруг выяснилось, что где-то спокойно обходятся без него, Андрей, пожалуй, растерялся бы и пал духом. Однако в то лето подобное испытание ему еще не угрожало.

Его останавливали в коридоре и просили подобрать колер то для одного, то для другого класса, и он с упоением сочинял новые и новые оттенки. В школу завезли новые шкафы. Половина из них оказалась некомплектными, (то полки не хватало, то стекла), а два были и вовсе бракованными…

– Андрюша, голубчик, – просили его, – поезжай с Тарасом Петровичем в магазин. С ними ведь, знаешь, как надо говорить – мягко-твердо, чтобы и не обидеть и не уступить. Ты это умеешь.

Он это умел и поэтому без колебаний поехал в магазин и, к всеобщему изумлению, уладил дело.

В эти дни им двигало что-то еще, помимо собственной воли и умения, и это что-то гарантировало успех. Главное, не только он это сознавал, но и все вокруг. Ему даже билеты в троллейбусах попадались почти все сплошь счастливые.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: