По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

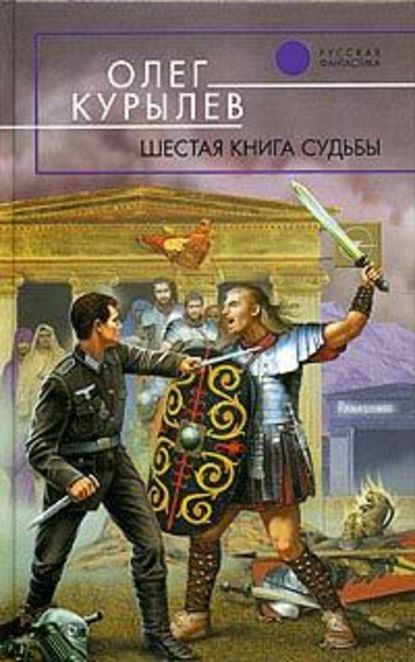

Шестая книга судьбы

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– Это шнур за меткую стрельбу. Видишь эти два желудя? – показал Мартин на болтавшиеся на коротких тонких шнурках серебристые подвески в виде желудей. – Это означает третий класс меткости. Пока нечем особенно хвастать, ведь всего классов двенадцать.

– Ой, Мартин, ты такой красивый! Сегодня же мы все должны пойти фотографироваться. А сабля у тебя есть?

– Саблю нужно покупать за свой счет, но я знаю, где взять ее для фотографии.

Мартин, которому лишь несколько раз довелось надевать этот ваффенрок, подошел к зеркалу.

– Скоро мне выдадут значок горного проводника, – совсем уже с мальчишеским хвастовством произнес он и сам покраснел от своего бахвальства.

– Знаешь, Марти, тебе сегодня же нужно встретиться с Мари, – сказала Эрна, когда они уселись за стол и ожидали возвращения родителей. – Я видела ее три дня назад, и мы говорили о тебе. По-моему, она в тебя влюблена.

– Брось, с чего ты взяла? Мы не виделись почти год.

– Нет, ты уж поверь моему женскому чутью.

Он посмотрел на сестру. А ведь она сильно изменилась за эти месяцы. Облегающее темное платье с длинными узкими рукавами и маленьким белым воротничком недвусмысленно подчеркивало детали, по которым было видно, что их маленький попрыгунчик превратился в настоящую девушку. Да еще такую, с которой ему как брату будет чертовски приятно пройтись по улицам их города на виду знакомых и незнакомых людей.

– Ты уж поверь мне. Ведь я теперь тоже… влюблена.

В следующие минуты она с жаром поведала слегка смущенному ее откровенностью брату о своей дружбе с Петером. Она показала его фотографию, рассказала, что он теперь в Берлине, но должен вернуться. А когда Мартин снова приедет, она их познакомит, и они непременно подружатся.

Через два дня почтовый вагон увозил в столицу рейха ее большое письмо. В нем была их семейная студийная фотография. Мартин сидел на стуле, небрежно держа на коленях большую саблю. Рядом, положив руку ему на плечо, стояла гордая Эрна. Позади сына – улыбающиеся родители. На другом снимке, уже без родителей, смеющаяся Эрна сидела на коленях брата, обхватив его за шею одной рукой. Она болтала ногами, придерживая второй рукой на своей голове сползающую набок фуражку Мартина, а он, придерживая ее за талию, восхищенно смотрел на сестру. Эту, отныне самую любимую свою с братом, фотографию Эрна не стала посылать, посчитав ее достаточно интимной и чисто семейной.

Через неделю Мартин уехал в Брауншвейг в школу унтер-офицеров.

Потом пришло лето. Их переписка с Петером уже давно не была такой частой. Письма стали короче. В них содержались сведения о происшествиях, планах на ближайшее будущее, погоде. Но не было уже той пылкости и впитавшейся между строчек нежной грусти, выражений «а помнишь…» с ностальгическими воспоминаниями прошедшей зимы. Не было мечтаний о предстоящей встрече. Она просто подразумевалась, и все.

В первый день сентября Эрна получила письмо, в котором Петер просто и деловито сообщал ей, что поступил в Берлинский университет имени Фридриха-Вильгельма. Он не сокрушался и не пытался ее утешить. Коротко пообещал приехать на зимние каникулы, после чего писал о новых товарищах, своих планах, столичных театральных премьерах, изюминкой которых в тот год были гастроли «Ла Скала», намекнул, что теперь у него будет меньше времени на письма.

Эрна понимала, что это конец. Ей было грустно и еще стыдно перед братом Что она напишет ему? Что ее просто-напросто бросили? Она вспомнила башни и купола церкви Святой Марии и ту их клятву. Он первый тогда назвал их дружбу любовью, а теперь это слово, появись оно совершенно случайно, по недосмотру, в его или в ее письме, прозвучало бы фальшивым диссонансом. Но почему же так невыносимо печально? Что это? То самое пресловутое прощание с первой любовью, о котором она читала в лирических книжках, посвященных юношеству? Да, пожалуй. И еще – это прощание с детством.

А еще – она, конечно, не могла этого знать – в тот день наступил последний год мира.

* * *

Пришла зима.

Шестнадцатого декабря Гитлер учредил награду для многодетных матерей. Это был небольшой красивый голубой крест с удлиненным нижним лучом. По контуру креста шел белый эмалевый кант, а в центре помещался медальон с надписью, окруженный лучами четырехугольной звезды. Вручать награду должны были раз в году в День матери, отмечаемый во второе воскресенье мая.

Понятно, что акция получила широкую рекламу в газетах и на радио. В марте 39-го класс Эрны отправился на экскурсию на одну из мюнхенских фабрик наградных знаков. Там спешно выполняли тридцатитысячный заказ по производству «Почетного креста Немецкой Матери». Всего же к маю для Германии и присоединенной год назад Австрии необходимо было изготовить их около трех миллионов штук.

– Ни в одной другой стране Европы правительство так не заботится о материнстве и детстве, как у нас в рейхе, – уже в который раз назидательно повторяла учительница. – В этом году вы оканчиваете школу. Очень скоро многие из вас станут матерями и на себе ощутят заботу и любовь нашего фюрера – человека, который назвал немецкую женщину факелом жизни!

Подошедший мастер стал показывать ученицам все стадии изготовления награды. Сначала в узкую щель штампа подавалась цинковая полоса. Рабочий сдвигал ее на определенный шаг и ногой нажимал педаль. Пуансон вырубал заготовку, которая падала в коробку под столом пресса. Коробку периодически доставали, и женщина, работающая на соседнем прессе, поочередно укладывала заготовки в гнездо своего штампа и тоже нажимала педаль. Отформованные таким образом крестики отправлялись на металлизацию. Те, что должны были стать третьей степенью, покрывались бронзой, другие серебрились или золотились. Потом сидевшие за большим столом люди тоненькими кисточками наносили на крестики белую и голубую эмали, после чего их укладывали по шестнадцать штук на небольшой решетчатый противень и отправляли в печь для сушки. На заключительной стадии несколько женщин раскладывали готовые кресты и отрезки голубых с белыми полосками ленточек в серые конверты. Позолоченные крестики укладывались в аккуратные коробочки. Они предназначались тем женщинам, которые на благо Германии произвели на свет восемь и более детей. Разумеется, необходимой расовой чистоты.

Дома вечером Эрна, как всегда, рассказала об экскурсии. Они стали припоминать, кто из их знакомых мог бы получить почетный крестик и какой степени.

– А знаете, как я назову своих детей? – вдруг сказала Эрна.

– Ну-ка, ну-ка? – заинтересовался профессор.

– Дочку я назову в честь маминой мамы Августой, а сына – в честь папиного папы Вильгельмом. Что! Вы не верите? Я вам это обещаю, вот увидите. И очень скоро. – Эрна притворно надула губы. – Ага, испугались! Короче, решено – у вас будут внуки Августа и Вильгельм!.. А при чем тут Петер? Чего вы смеетесь?.. Да ну вас!

* * *

– И все-таки, Гараман, что там такого сенсационного вы нашли в этих записях?

Септимус, развернув кресло к стене-экрану, подбирал на нем очередной пейзаж. Он нажимал кнопки на пульте, и на стене, сменяя друг друга, возникали идиллические картины природы. На одной из них он наконец остановился.

Осень, низкое вечернее солнце освещает золотые березовые рощицы, пурпурно-красные кусты, стоящую на зеленом холме вдали белую православную церквушку. На переднем плане река. Кабинет президента наполнился тихим размеренным звоном далекого колокола. Шелест ветра, жужжание стрекоз, легкий плеск речной струи на перекате…

– Так, – с трудом оторвавшись от созерцания пейзажа, произнес президент и развернул кресло к столу. – О чем я… Ах да. Так что вы там вычитали такого, Гараман?

Сухопарый старикан в мятом рабочем халате поднял на лоб старомодные очки и пожевал губами.

– Что ж, извольте. Но прежде небольшой экскурс в историю предмета, если позволите. Вы, конечно, в курсе, господин президент, что в Третьем рейхе существовала некая инженерно-строительная организация, которую создал и которой до своей гибели руководил доктор Тодт? Нет? Ну… не важно. – «Ни черта не знает, а пристает», – подумал про себя Гараман. – Они занимались строительством автобанов, мостов и многим другим. Очень во всем преуспели, а что касается доктора Тодта, то он был самым авторитетным и уважаемым инженером в рейхе. Наряду с Леем, Гирлем, Шеером и другими он входил в его трудовую и техническую элиту. Но вот в 1942 году Тодт неожиданно погибает в авиационной катастрофе: после очередного совещания у Гитлера садится в самолет и – ба-бах! От него и всех, кто был рядом, остаются только головешки. Дальше торжественные похороны и вечная память. И почти сто лет никому из историков и в голову не могло прийти, что все это инсценировка. Фриц Тодт просто был переведен на другой участок работы. Настолько секретный, что все, кто туда отправлялся, сначала трагически исчезали.

– Это куда же?

– В Землю Королевы Мод на базу-211.

– Это что, в Антарктиду, что ли?

– В нее самую. Там немцы нашли гигантские пещеры, обогреваемые естественным теплом подземных источников, добраться к которым можно было только на подводных лодках, пройдя десятки километров под прибрежными айсбергами. Еще до войны они начали обживать это место. Антарктида поглотила тогда очень большие ресурсы Германии. Некоторые считают, что персонал базы насчитывал от 50 до 100 тысяч человек. По большому счету именно ей мы обязаны тем, что у Гитлера не хватило средств на атомную бомбу и другие проекты.

– Насколько мне известно, потом все это дело похерили?

– Да, уже после войны кто-то подорвал заряды и обрушил десятки километров тоннелей.

– Ну и…

– Так вот, после того совещания, на котором решили, что остальные работы в Германии доделает кто-нибудь другой, Тодта загримировали, тайно переправили в один из северных портов и вместе с другими командированными погрузили на борт подводной лодки. Обо всем этом мы узнали только недавно. Было много шума и всяких премий.

– Что-то припоминаю.

– А теперь представьте, каково было наше удивление, когда на полях одной из книг в 60-м году XX века мы обнаруживаем недвусмысленную запись о тайне гибели Фрица Тодта. И это далеко не все…

VIII

Et patimur longae pacis mala,

Saevior armis luxuna incumbit [14 - Мы терпим зло от длительного мира; изнеженность действует на нас хуже войны (лат.).]

Весной 1939 года Эрна окончила школу. Ей предстояла отработка трудовой повинности, и она написала заявление о приеме на работу в качестве сестры-сиделки в Фрауенклинике на Гетештрассе.

В те годы количество сиделок-монашек и орденских медицинских сестер в германских больницах и клиниках, даже тех, что находились под патронажем церкви, резко сокращалось. С одной стороны, сами епископы запретили орденским сестрам ассистировать при операциях, связанных с исправлением наследственности, что сразу привело к их массовому увольнению, с другой – государство всячески стремилось удалить из лечебных учреждений католических и протестантских сиделок из церковных орденов милосердия, заменяя их членами национал-социалистского союза медицинских сестер. Эти последние давали официальную клятву на верность фюреру и рейхсканцлеру, и между им и ними не стояли ни церковь, ни сам Господь Бог. К сороковому году церковь была окончательно выдавлена из системы здравоохранения рейха, освободив большое число вакансий для окончивших среднюю школу девушек.

Их переписка с Петером в то лето почти полностью угасла и заключалась в поздравлениях друг друга с некоторыми праздниками и днем рождения, Письма уже не заканчивались словами: «Жду, скучаю. Твоя Эрна» или «Твой Петер». Грусти по этому поводу не было, но память о той их зиме оставалась по-прежнему самым радостным детским воспоминанием.