По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

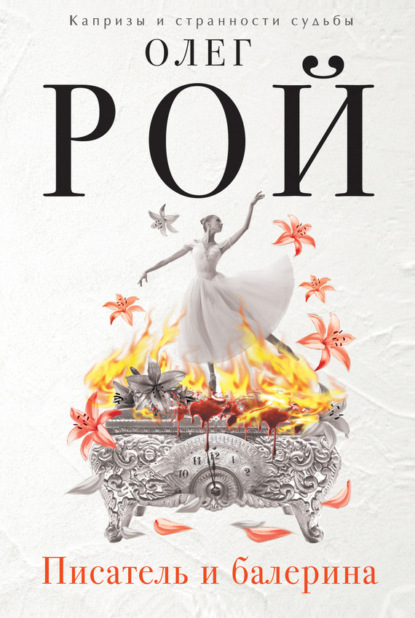

Писатель и балерина

Автор

Год написания книги

2016

Теги

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– Пап, да я знаю, я просто… – Она вздохнула.

Он улыбнулся:

– Нет, почему же, это очень показательно. Это как раз о том, что искусство – жестокая профессия.

– При чем тут искусство? – Она нахмурилась.

До этой стадии их споры «о профессии» еще не доходили. Но когда-то ведь все равно пришлось бы, подумал он, значит, нечего тянуть.

– Путь к Олимпу – это путь к профессиональному признанию. Профессиональному, заметь. А писать, рисовать, танцевать человек пытается, как правило, вовсе не за тем. Человек – животное социальное, и один из основополагающих его мотивов – ну или стимулов – потребность в стороннем внимании. Холодно человеку одному, вот он и кидается туда, откуда, как ему чудится, теплом веет, вот и вопит в белый свет, как в копеечку, – любите меня, ведь я такой прекрасный! Любите меня, ведь я лучше всех! Я лучше всех танцую! Пою, пишу, комедию ломаю на сцене, картинки рисую, нужное подчеркнуть.

– Ну так если ты действительно лучше всех…

Кажется, она действительно не понимает…

– Не лучше всех, – пояснил Марк неохотно – говорить об этом было не слишком приятно. – А лучше всех танцую. Или картинки рисую. Или книжки пишу. А это – совсем другое дело. Об этом еще Цветаева писала. Точную цитату не помню, но что-то вроде: «Почему, почему меня каждый раз приравнивают к моим стихам? Почему со мной говорят только о них? Я – не стихи, это лишь часть меня, и не самая значимая». Зритель, читатель, слушатель восхищается результатом работы актера, писателя, музыканта – ровно как в любой другой профессии. Но художнику-то мечталось о восхищении им самим. И вот он вроде бы уже лучше всех, и поклонников толпа, автографы, букеты и прочие проявления всенародной любви… а ничего в его жизни – там, внутри, в глубине – ничего эта чертова всенародная любовь не изменила. Не к нему эта любовь – к той кажимости, что он производит. И аплодисменты – не ему, а тому, что нарисовано, сыграно, спето или написано. Ну, может, премию какую-нибудь дадут, да толку с них, с премий… Кроме денег, конечно. – Он хмыкнул. – На Олимпе раздают совсем не те плюшки, которые виделись снизу, о которых там, снизу, мечталось. Вот поэтому искусство – жестокая, быть может, самая жестокая из профессий. Добирается наш художник до Олимпа весь ободранный – конкуренция же! – промерзший, ну вот, думает, сейчас в волнах всенародной любви согреюсь. И обнаруживает, что всенародная любовь сконцентрирована на картинках, им нарисованных, а сам художник никому не нужен и не интересен. Всем наплевать, что у него бессонница или плечо от махания кисточкой болит – рисуй давай! И тянет художника махнуть головой вниз с этого самого Олимпа и вообще отовсюду, из жестокого, равнодушного мира. Но головой вниз все-таки страшно, а на Олимпе хоть вкусно кормят. А жестокий и равнодушный мир – ну, то есть жестокую равнодушную публику – оттуда очень удобно ненавидеть. В отместку за равнодушие к его, художника, бессонницам и болям в плече.

Ксения поглядела на него с нескрываемым любопытством:

– И ты тоже всех ненавидишь?

Марк усмехнулся:

– А я, Ксения Марковна, персонаж совсем другой истории. И об Олимпе я не так чтобы мечтал, и уж о всенародной любви – тем паче. Я бумагу марать люблю, мне без этого жизни нет. Вон как тот Флеминг с его пенициллином. Радовался он Нобелевке? Да уж наверняка. Порадовался и дальше работать пошел. Тем более что это ж сколько на Нобелевку новых чашек Петри[3 - Чашка Петри – плоский круглый стеклянный сосуд, используемый в микробиологии для выращивания микробных культур и наблюдения за ними.] можно накупить! Ну или там центрифуг каких-нибудь. Потому что не за Нобелевкой он в биологию поперся, а ради возни с пробирками и прочими микроскопами.

– Поручик, вы любите детей?.. Не особенно, но сам процесс, – процитировала вдруг Ксения и смешалась, точно вспомнив вдруг, что разговаривает все-таки не с приятелем?сверстником. – Ой, извини, пап!

– Да не за что, – усмехнулся Марк. Вот за это он и любил разговоры с дочерью – за ощущение равенства. – Анекдот циничный, даже грубый, но очень точный. Все примерно так и есть.

– Поня-атно, – протянула она, поколдовала еще немного над клавиатурой, потыкала мышью…

– Все, готово, можешь дальше бумагу марать. А вообще-то закрывай уже все. На часы глядел? Мать там уже пятое платье примеряет и глаза третий раз перекрашивает. И шипит, что опоздаете. Из?за тебя.

– Ты так и не надумала с нами пойти? – без особой надежды спросил Марк.

– Да вот еще! – отмахнулась дочь. – Было бы на что глядеть.

– Во-от! – Он воздел указательный палец. – И это говорит человек, мечтавший – по крайней мере уверявший меня, что мечтает, – служить в театре.

– Ну так в театре же, не в балете. Бр-р-р. – Она дернула плечом. – И потом… Выходить на сцену, а не пялиться на нее из зрительного зала.

– Не просто из зала, а из вип-ложи, – ехидно уточнил Марк. – Рядом с директорской. Точно не желаешь? Премьера, весь бомонд…

– Издеваешься?

Выскальзывая из кабинета, Ксения обернулась и показала ему язык. Ну да, последнее слово должно в любом случае оставаться за ней. Марк улыбнулся: может, высунутый язык – и не последнее слово. С Ксении станется: разодевшись в пух и прах и прихватив в качестве сопровождающего кого-нибудь пофактурнее из приятелей, заявиться на премьеру – как бы самой по себе. Чтоб «случайно» столкнуться в буфете или там в фойе: ах, как мило вас видеть, как вам постановка? И удалиться с самым независимым видом. Она любила устраивать такие внезапности. Марка это забавляло и даже почему-то умиляло.

Действие первое

Часть 1

Пигмалион

Это была она!

Точнее, даже так: это была Она!

Вообще-то Марк Вайнштейн, известный всему миру как творец жутковатых интеллектуальных детективов Аристарх Азотов, не терпел столь вульгарного использования прописных букв. Подчеркивать таким образом свою мысль – значит, признаваться, что ты не способен выстроить нужные слова в нужном порядке, заставляя эту самую мысль засверкать с бриллиантовой яркостью. Выделять смысл с помощью заглавных букв – все равно что привлекать внимание не содержанием своих слов, а их громкостью. Криком. Безвкусица, пошлость, непрофессионализм.

Но сейчас «о» внутри взбудораженного мозга своевольно и упрямо превратилась в прописную, разрослась, засветилась, заиграла солнечными искрами, как драгоценная рама старинного портрета, как сияющий ореол вокруг той, на кого он глядел, не в силах не то что отвести глаза, а хотя бы сморгнуть.

Собственно, он всегда смотрел балет очень внимательно. Неприлично внимательно, шутила жена. Татьяна вообще часто над ним подтрунивала, особенно в последнее время.

Кажется, в давние юные времена этого не было. Или было?

Когда они расходились – беспощадно молодые, двадцатилетние, наивные, – лицо Татьяны еще сохраняло по-детски размытую мягкость линий. Но решения принимать она умела уже тогда.

Марк отчетливо, вплоть до ледяных иголочек в затылке, помнил, в какую панику его повергло известие о Татьяниной беременности. Мозг затапливала темная неконтролируемая жуть, из дальних углов подсознания полезли надежно, казалось, запертые монстры. Скалились, тянули щупальца, обдавали дымным смрадом. Ночами он метался в кошмарах. Грядущий младенец ужасал, как инопланетные чудовища из «Чужого».

Впрочем, «Чужого» он, кажется, посмотрел позже. Да, позже. Но ужас – ужас был тот же. Иррациональный и до сих пор не слишком понятный. Ну что такого кошмарного, если подумать, в беременности? Населяющие собственное подсознание монстры куда страшнее. Должно быть, думал сегодняшний, повзрослевший и, хотелось думать, поумневший, обретший подобие хладнокровия Марк, должно быть, это что-то вроде инстинкта самосохранения, попытка хоть от чего-нибудь защититься. Если уж невозможно, не получается защититься от чудовищ, населяющих собственный мозг, – или хоть как-то их контролировать, отгородиться, заморозить, – ну тогда необходимо хотя бы над внешними обстоятельствами контроль сохранить. Или хоть иллюзию контроля. Видимо, и сегодняшний страх перед компьютером – устройством полезным, очень удобным, но оттого не менее пугающим – того же плана, что и тогдашняя его паника.

В конце концов Татьяна, насмотревшись на его терзания, однажды сухо заявила, что не собирается гробить здоровье, прерывая первую беременность. Так что Марк пусть себе как хочет, но аборт она делать не станет.

Бледный зимний рассвет лился в подмороженное стекло, и теплый, надежный, привычный до последней царапинки кухонный интерьер тоже бледнел, как будто выцветал. Словно кто-то поворачивал ручку яркости, превращая реальность в блеклый эскиз, размытый, полустертый, почти прозрачный.

Слово «аборт» повергло Марка в еще большую (уж будто такое возможно!) панику. Нет-нет-нет, он и помыслить о подобном кошмаре не мог. Не мог! И не хотел! Чувства тоже блекли, бледнели, теряли яркость. Никаких чувств, никаких желаний. Хотелось только… спрятаться. И пусть оно как-нибудь там… само. Само рассосется.

Татьяна подождала, поглядела, хмыкнула и начала деловито и сноровисто собирать вещи. Вещей было немного. Впрочем, их тогда и у самого Марка было не изобилие. Бродя по опустевшей после Татьяниного отъезда квартире, он размышлял: как странно, прожил в этих стенах почти всю свою жизнь – ну или по крайней мере всю сознательную, – старательно вытесняя на задворки воспоминания о «до», – но, если бы пришлось вот так же собираться, хватило бы, пожалуй, двух чемоданов. Все остальное было бабушкино. И не важно, что ее уже нет. Все равно диваны, шкатулки, стеллажи, скатерти, вазочки, картины – все это было бабушкино. А он, Марк, просто жил среди всего этого. Как будто в музейной экспозиции жил, честное слово.

Через полгода или около того Татьяна позвонила, сообщив все тем же бесстрастным тоном, что родила дочь, назвала Ксенией, фамилию дала свою, а отчество – уж извини! – записала Марковна. От растерянности он ляпнул что-то вполне бессмысленное насчет «законного брака», но Татьяна только фыркнула в трубку. Спасибо, ничего не нужно, у них все есть.

Это было вполне похоже на правду. Отец Татьяны Александр Витальевич Иволгин, в советские времена – директор небольшой типографии, в наступивших вдруг капиталистических порядках не потерялся, не пропал, оперативно «перестроившись», начал сперва печатать рекламные листовки, потом затеял развлекательную газетку, добавил к ней приложения – «Дачный рай», «Максимум здоровья», «Ты прекрасна» и тому подобную макулатуру. Макулатура, однако, приносила вполне неплохие доходы. Татьяна же (хотя об этом Марк узнал значительно позже), вернувшись к родным пенатам, вместо того, чтоб наслаждаться достатком и комфортом, тут же впряглась в рабочую лямку. Корпела над отцовской бухгалтерией, расписывала бизнес-планы, оценивала риски и занималась всеми этими очень нужными, но совершенно непонятными делами очень успешно, меньше чем за год превратившись из временного бухгалтера в правую руку директора свежеобразованного издательства.

Так что от Марка никакой помощи не требовалось. Да и чем он, сперва полунищий студент, а потом и вовсе неизвестно кто, помог бы? Только и мог, что штамп в паспорте предложить. А зачем бы Татьяне становиться Вайнштейн? У нее и своя фамилия не хуже – Иволгина. Может, еще и лучше, очень ей подходит, такая же резкая, яркая – как вспышка. Как сама Татьяна.

И кому нужен штамп в паспорте, если муж не в состоянии «обеспечить семью»?

Оставшиеся от бабки сбережения стремительно растворились в неудержимом инфляционном водовороте (да и сколько там было тех сбережений!), Марк питался дошираком и маялся от собственной никчемности. Переводил инструкции для обильно ввозимых в страну пылесосов, холодильников, блендеров и утюгов, перепечатывал чьи-то курсовые и дипломные – с надбавкой «за коррекцию орфографии и пунктуации», подрабатывал в предвыборных штабах, раздавая у метро какие-то дурацкие листовки, писал не менее дурацкие тексты для тех же листовок или обращений к «электорату» и сценарии для предвыборных или просто рекламных роликов.

И просто писал.

Впрочем, писал Марк всегда, сколько себя помнил.

Потому что всегда боялся темноты. Нет, его не пугал мрачный, без единого фонаря двор, не пугал соседний пустырь, где в брошенных обломках исполинских бетонных труб прятались бродячие собаки, а окрестные пацаны играли в «войнушку». Играли до позднего вечера, когда провалы служивших блиндажами и засадами труб наливались чернильным мраком, – и это было совсем не страшно. Расходились по домам, потому что за слишком позднее возвращение грозил изрядный «втык». А так-то, конечно, играли бы, может, и ночь напролет – в темноте-то еще и интереснее.

Но когда гасили свет и пора было ложиться спать – вот тут подступал настоящий ужас. Закрыть глаза? Перестать быть? Навсегда раствориться в темноте, которая только и ждет, когда ей поддашься… Марк изо всех сил таращил глаза, цепляясь взглядом за едва различимый оконный проем, за тонкую световую полоску под дверью, за белые, точно светящиеся, лилии на столе. Но это была борьба с заранее известным результатом. Моргнув, он пугался и начинал таращиться еще сильнее, даже пальцами веки придерживал – но, разумеется, тьма побеждала.

Утром он долго прислушивался к себе – кто это? кто проснулся в его теле? и чье это тело… теперь? Запирался в ванной и вглядывался в зеркало – кто там? Зеркало послушно отражало высокий лоб под шапкой темно-русых, почти каштановых волос, прямые брови над глубоко посаженными глазами, резко выступающие скулы – обычное лицо, которое, пожалуй, можно было бы даже назвать красивым, если бы не мрачная настороженность в глазах. Кто ты? Кто я? Узкие, как будто не мальчишеские ладони с длинными пальцами, на правом мизинце – вчерашний заусенец. Все привычно, все обыкновенно. Марк вглядывался в свое отражение, пока бабушкин голос из?за двери не напоминал довольно раздраженно, что завтрак стынет, а ей пора на работу – бабушка работала всегда, до самой смерти.

Он улыбнулся:

– Нет, почему же, это очень показательно. Это как раз о том, что искусство – жестокая профессия.

– При чем тут искусство? – Она нахмурилась.

До этой стадии их споры «о профессии» еще не доходили. Но когда-то ведь все равно пришлось бы, подумал он, значит, нечего тянуть.

– Путь к Олимпу – это путь к профессиональному признанию. Профессиональному, заметь. А писать, рисовать, танцевать человек пытается, как правило, вовсе не за тем. Человек – животное социальное, и один из основополагающих его мотивов – ну или стимулов – потребность в стороннем внимании. Холодно человеку одному, вот он и кидается туда, откуда, как ему чудится, теплом веет, вот и вопит в белый свет, как в копеечку, – любите меня, ведь я такой прекрасный! Любите меня, ведь я лучше всех! Я лучше всех танцую! Пою, пишу, комедию ломаю на сцене, картинки рисую, нужное подчеркнуть.

– Ну так если ты действительно лучше всех…

Кажется, она действительно не понимает…

– Не лучше всех, – пояснил Марк неохотно – говорить об этом было не слишком приятно. – А лучше всех танцую. Или картинки рисую. Или книжки пишу. А это – совсем другое дело. Об этом еще Цветаева писала. Точную цитату не помню, но что-то вроде: «Почему, почему меня каждый раз приравнивают к моим стихам? Почему со мной говорят только о них? Я – не стихи, это лишь часть меня, и не самая значимая». Зритель, читатель, слушатель восхищается результатом работы актера, писателя, музыканта – ровно как в любой другой профессии. Но художнику-то мечталось о восхищении им самим. И вот он вроде бы уже лучше всех, и поклонников толпа, автографы, букеты и прочие проявления всенародной любви… а ничего в его жизни – там, внутри, в глубине – ничего эта чертова всенародная любовь не изменила. Не к нему эта любовь – к той кажимости, что он производит. И аплодисменты – не ему, а тому, что нарисовано, сыграно, спето или написано. Ну, может, премию какую-нибудь дадут, да толку с них, с премий… Кроме денег, конечно. – Он хмыкнул. – На Олимпе раздают совсем не те плюшки, которые виделись снизу, о которых там, снизу, мечталось. Вот поэтому искусство – жестокая, быть может, самая жестокая из профессий. Добирается наш художник до Олимпа весь ободранный – конкуренция же! – промерзший, ну вот, думает, сейчас в волнах всенародной любви согреюсь. И обнаруживает, что всенародная любовь сконцентрирована на картинках, им нарисованных, а сам художник никому не нужен и не интересен. Всем наплевать, что у него бессонница или плечо от махания кисточкой болит – рисуй давай! И тянет художника махнуть головой вниз с этого самого Олимпа и вообще отовсюду, из жестокого, равнодушного мира. Но головой вниз все-таки страшно, а на Олимпе хоть вкусно кормят. А жестокий и равнодушный мир – ну, то есть жестокую равнодушную публику – оттуда очень удобно ненавидеть. В отместку за равнодушие к его, художника, бессонницам и болям в плече.

Ксения поглядела на него с нескрываемым любопытством:

– И ты тоже всех ненавидишь?

Марк усмехнулся:

– А я, Ксения Марковна, персонаж совсем другой истории. И об Олимпе я не так чтобы мечтал, и уж о всенародной любви – тем паче. Я бумагу марать люблю, мне без этого жизни нет. Вон как тот Флеминг с его пенициллином. Радовался он Нобелевке? Да уж наверняка. Порадовался и дальше работать пошел. Тем более что это ж сколько на Нобелевку новых чашек Петри[3 - Чашка Петри – плоский круглый стеклянный сосуд, используемый в микробиологии для выращивания микробных культур и наблюдения за ними.] можно накупить! Ну или там центрифуг каких-нибудь. Потому что не за Нобелевкой он в биологию поперся, а ради возни с пробирками и прочими микроскопами.

– Поручик, вы любите детей?.. Не особенно, но сам процесс, – процитировала вдруг Ксения и смешалась, точно вспомнив вдруг, что разговаривает все-таки не с приятелем?сверстником. – Ой, извини, пап!

– Да не за что, – усмехнулся Марк. Вот за это он и любил разговоры с дочерью – за ощущение равенства. – Анекдот циничный, даже грубый, но очень точный. Все примерно так и есть.

– Поня-атно, – протянула она, поколдовала еще немного над клавиатурой, потыкала мышью…

– Все, готово, можешь дальше бумагу марать. А вообще-то закрывай уже все. На часы глядел? Мать там уже пятое платье примеряет и глаза третий раз перекрашивает. И шипит, что опоздаете. Из?за тебя.

– Ты так и не надумала с нами пойти? – без особой надежды спросил Марк.

– Да вот еще! – отмахнулась дочь. – Было бы на что глядеть.

– Во-от! – Он воздел указательный палец. – И это говорит человек, мечтавший – по крайней мере уверявший меня, что мечтает, – служить в театре.

– Ну так в театре же, не в балете. Бр-р-р. – Она дернула плечом. – И потом… Выходить на сцену, а не пялиться на нее из зрительного зала.

– Не просто из зала, а из вип-ложи, – ехидно уточнил Марк. – Рядом с директорской. Точно не желаешь? Премьера, весь бомонд…

– Издеваешься?

Выскальзывая из кабинета, Ксения обернулась и показала ему язык. Ну да, последнее слово должно в любом случае оставаться за ней. Марк улыбнулся: может, высунутый язык – и не последнее слово. С Ксении станется: разодевшись в пух и прах и прихватив в качестве сопровождающего кого-нибудь пофактурнее из приятелей, заявиться на премьеру – как бы самой по себе. Чтоб «случайно» столкнуться в буфете или там в фойе: ах, как мило вас видеть, как вам постановка? И удалиться с самым независимым видом. Она любила устраивать такие внезапности. Марка это забавляло и даже почему-то умиляло.

Действие первое

Часть 1

Пигмалион

Это была она!

Точнее, даже так: это была Она!

Вообще-то Марк Вайнштейн, известный всему миру как творец жутковатых интеллектуальных детективов Аристарх Азотов, не терпел столь вульгарного использования прописных букв. Подчеркивать таким образом свою мысль – значит, признаваться, что ты не способен выстроить нужные слова в нужном порядке, заставляя эту самую мысль засверкать с бриллиантовой яркостью. Выделять смысл с помощью заглавных букв – все равно что привлекать внимание не содержанием своих слов, а их громкостью. Криком. Безвкусица, пошлость, непрофессионализм.

Но сейчас «о» внутри взбудораженного мозга своевольно и упрямо превратилась в прописную, разрослась, засветилась, заиграла солнечными искрами, как драгоценная рама старинного портрета, как сияющий ореол вокруг той, на кого он глядел, не в силах не то что отвести глаза, а хотя бы сморгнуть.

Собственно, он всегда смотрел балет очень внимательно. Неприлично внимательно, шутила жена. Татьяна вообще часто над ним подтрунивала, особенно в последнее время.

Кажется, в давние юные времена этого не было. Или было?

Когда они расходились – беспощадно молодые, двадцатилетние, наивные, – лицо Татьяны еще сохраняло по-детски размытую мягкость линий. Но решения принимать она умела уже тогда.

Марк отчетливо, вплоть до ледяных иголочек в затылке, помнил, в какую панику его повергло известие о Татьяниной беременности. Мозг затапливала темная неконтролируемая жуть, из дальних углов подсознания полезли надежно, казалось, запертые монстры. Скалились, тянули щупальца, обдавали дымным смрадом. Ночами он метался в кошмарах. Грядущий младенец ужасал, как инопланетные чудовища из «Чужого».

Впрочем, «Чужого» он, кажется, посмотрел позже. Да, позже. Но ужас – ужас был тот же. Иррациональный и до сих пор не слишком понятный. Ну что такого кошмарного, если подумать, в беременности? Населяющие собственное подсознание монстры куда страшнее. Должно быть, думал сегодняшний, повзрослевший и, хотелось думать, поумневший, обретший подобие хладнокровия Марк, должно быть, это что-то вроде инстинкта самосохранения, попытка хоть от чего-нибудь защититься. Если уж невозможно, не получается защититься от чудовищ, населяющих собственный мозг, – или хоть как-то их контролировать, отгородиться, заморозить, – ну тогда необходимо хотя бы над внешними обстоятельствами контроль сохранить. Или хоть иллюзию контроля. Видимо, и сегодняшний страх перед компьютером – устройством полезным, очень удобным, но оттого не менее пугающим – того же плана, что и тогдашняя его паника.

В конце концов Татьяна, насмотревшись на его терзания, однажды сухо заявила, что не собирается гробить здоровье, прерывая первую беременность. Так что Марк пусть себе как хочет, но аборт она делать не станет.

Бледный зимний рассвет лился в подмороженное стекло, и теплый, надежный, привычный до последней царапинки кухонный интерьер тоже бледнел, как будто выцветал. Словно кто-то поворачивал ручку яркости, превращая реальность в блеклый эскиз, размытый, полустертый, почти прозрачный.

Слово «аборт» повергло Марка в еще большую (уж будто такое возможно!) панику. Нет-нет-нет, он и помыслить о подобном кошмаре не мог. Не мог! И не хотел! Чувства тоже блекли, бледнели, теряли яркость. Никаких чувств, никаких желаний. Хотелось только… спрятаться. И пусть оно как-нибудь там… само. Само рассосется.

Татьяна подождала, поглядела, хмыкнула и начала деловито и сноровисто собирать вещи. Вещей было немного. Впрочем, их тогда и у самого Марка было не изобилие. Бродя по опустевшей после Татьяниного отъезда квартире, он размышлял: как странно, прожил в этих стенах почти всю свою жизнь – ну или по крайней мере всю сознательную, – старательно вытесняя на задворки воспоминания о «до», – но, если бы пришлось вот так же собираться, хватило бы, пожалуй, двух чемоданов. Все остальное было бабушкино. И не важно, что ее уже нет. Все равно диваны, шкатулки, стеллажи, скатерти, вазочки, картины – все это было бабушкино. А он, Марк, просто жил среди всего этого. Как будто в музейной экспозиции жил, честное слово.

Через полгода или около того Татьяна позвонила, сообщив все тем же бесстрастным тоном, что родила дочь, назвала Ксенией, фамилию дала свою, а отчество – уж извини! – записала Марковна. От растерянности он ляпнул что-то вполне бессмысленное насчет «законного брака», но Татьяна только фыркнула в трубку. Спасибо, ничего не нужно, у них все есть.

Это было вполне похоже на правду. Отец Татьяны Александр Витальевич Иволгин, в советские времена – директор небольшой типографии, в наступивших вдруг капиталистических порядках не потерялся, не пропал, оперативно «перестроившись», начал сперва печатать рекламные листовки, потом затеял развлекательную газетку, добавил к ней приложения – «Дачный рай», «Максимум здоровья», «Ты прекрасна» и тому подобную макулатуру. Макулатура, однако, приносила вполне неплохие доходы. Татьяна же (хотя об этом Марк узнал значительно позже), вернувшись к родным пенатам, вместо того, чтоб наслаждаться достатком и комфортом, тут же впряглась в рабочую лямку. Корпела над отцовской бухгалтерией, расписывала бизнес-планы, оценивала риски и занималась всеми этими очень нужными, но совершенно непонятными делами очень успешно, меньше чем за год превратившись из временного бухгалтера в правую руку директора свежеобразованного издательства.

Так что от Марка никакой помощи не требовалось. Да и чем он, сперва полунищий студент, а потом и вовсе неизвестно кто, помог бы? Только и мог, что штамп в паспорте предложить. А зачем бы Татьяне становиться Вайнштейн? У нее и своя фамилия не хуже – Иволгина. Может, еще и лучше, очень ей подходит, такая же резкая, яркая – как вспышка. Как сама Татьяна.

И кому нужен штамп в паспорте, если муж не в состоянии «обеспечить семью»?

Оставшиеся от бабки сбережения стремительно растворились в неудержимом инфляционном водовороте (да и сколько там было тех сбережений!), Марк питался дошираком и маялся от собственной никчемности. Переводил инструкции для обильно ввозимых в страну пылесосов, холодильников, блендеров и утюгов, перепечатывал чьи-то курсовые и дипломные – с надбавкой «за коррекцию орфографии и пунктуации», подрабатывал в предвыборных штабах, раздавая у метро какие-то дурацкие листовки, писал не менее дурацкие тексты для тех же листовок или обращений к «электорату» и сценарии для предвыборных или просто рекламных роликов.

И просто писал.

Впрочем, писал Марк всегда, сколько себя помнил.

Потому что всегда боялся темноты. Нет, его не пугал мрачный, без единого фонаря двор, не пугал соседний пустырь, где в брошенных обломках исполинских бетонных труб прятались бродячие собаки, а окрестные пацаны играли в «войнушку». Играли до позднего вечера, когда провалы служивших блиндажами и засадами труб наливались чернильным мраком, – и это было совсем не страшно. Расходились по домам, потому что за слишком позднее возвращение грозил изрядный «втык». А так-то, конечно, играли бы, может, и ночь напролет – в темноте-то еще и интереснее.

Но когда гасили свет и пора было ложиться спать – вот тут подступал настоящий ужас. Закрыть глаза? Перестать быть? Навсегда раствориться в темноте, которая только и ждет, когда ей поддашься… Марк изо всех сил таращил глаза, цепляясь взглядом за едва различимый оконный проем, за тонкую световую полоску под дверью, за белые, точно светящиеся, лилии на столе. Но это была борьба с заранее известным результатом. Моргнув, он пугался и начинал таращиться еще сильнее, даже пальцами веки придерживал – но, разумеется, тьма побеждала.

Утром он долго прислушивался к себе – кто это? кто проснулся в его теле? и чье это тело… теперь? Запирался в ванной и вглядывался в зеркало – кто там? Зеркало послушно отражало высокий лоб под шапкой темно-русых, почти каштановых волос, прямые брови над глубоко посаженными глазами, резко выступающие скулы – обычное лицо, которое, пожалуй, можно было бы даже назвать красивым, если бы не мрачная настороженность в глазах. Кто ты? Кто я? Узкие, как будто не мальчишеские ладони с длинными пальцами, на правом мизинце – вчерашний заусенец. Все привычно, все обыкновенно. Марк вглядывался в свое отражение, пока бабушкин голос из?за двери не напоминал довольно раздраженно, что завтрак стынет, а ей пора на работу – бабушка работала всегда, до самой смерти.