По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

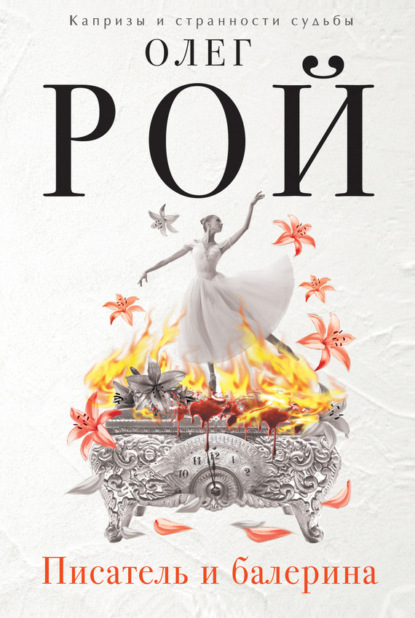

Писатель и балерина

Автор

Год написания книги

2016

Теги

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Но, быть может, когда ты шагнешь, твое тело перестанет быть – человеческим? Откуда ты знаешь? Попробуй! Всего один шаг…

Зеркало сцены казалось такой же пугающей – и такой же манящей! – бездной. Правда, сейчас-то он понимал: смертоносная бездна была не там – за линией занавеса, она была внутри. Даже странно – как она там помещалась, ведь голова такая маленькая…

Он был писатель и думал не так, как большинство людей. Вглядывался, раскладывал на детали, крутил так и эдак, опять собирал.

Но, что бы там ни утверждали многочисленные спецы от психологии, умение разобрать эмоцию – хоть тягу, хоть бы даже и страх – ничуть не помогало от этой эмоции избавиться. Впрочем, он, должно быть, на самом деле вовсе не желал от этих «внутренних чудищ» избавляться. Они были свои. Без них он был бы уже не Марк Вайнштейн и уж тем паче – не очень и очень неплохой (да что там, попросту хороший!) писатель Аристарх Азотов. Без «чудищ» он был бы кем-то совсем другим. Может, более спокойным, более умиротворенным, более… поверхностным, черт побери! И жить этому «другому» было бы, наверное, легче и веселее. Но это был бы не он. Нет уж.

Не хотел он превращаться в жизнерадостного пофигиста «без комплексов». Как там говорится? Наши недостатки – продолжение наших достоинств? Ну так и достоинства наши суть продолжение наших недостатков. Только, пожалуй (он привычно придирчиво уточнил формулировку), речь не о достоинствах и недостатках, а о сильных и слабых сторонах. Наши слабости есть продолжение наших сильных качеств, но, значит, и наша сила суть продолжение наших слабостей. Да, вот так, правильно.

Но сейчас все это не имело значения… сейчас он, наверное, не разжал бы побелевших от напряжения пальцев, стискивавших черно-матовые округлые бока старинного бинокля, не отвел бы взгляд от сцены даже под угрозой смерти.

Там была – Она!

Нет, не прима, царившая посреди модернистски изломанных декораций. На приму Марк не смотрел – на что там смотреть? Многажды виденная, безусловно, прекрасная, но… Но. Нет.

Нет. Не прима. Вон та – когда Марк ее заметил, она была второй справа – одна из негустой «подтанцовки». Так некорректно, почти вульгарно он называл всех, кто не на первых ролях, до сих пор так толком и не научившись разбираться в балетной иерархии – кто там первые солисты, кто вторые, кто корифеи, кто кордебалет. Ах да, еще, если заглянуть в программку, есть какой-то миманс и вспомогательный состав (не путать со вторым!). Еще он помнил красивое слово этуаль – звезда – так у французов[6 - Звание Еtoile используется только в Ballet de l'Opera national de Paris. Самая подробная (восьмиступенная) иерархия – в Мариинском театре.] называются «наши» примы. Но французы там или не французы, а он, хоть и вырос за кулисами и в репетиционно-учебных залах, хоть и не первый год уже был завсегдатаем, опознавал в балете только прим с премьерами – и всех остальных. Ведущих – и «подтанцовку». Удивительно даже.

Марк напряженно сдвинул брови, стараясь не выпустить из ограниченного биноклем поля зрения ту, что была так похожа… Да что там «похожа», это и была, как ему сразу и подумалось, – Она!

Татьяна бросила в сторону мужа быстрый взгляд: чуть вскинулась идеальная бровь, чуть дрогнул в намеке на усмешку уголок безупречных губ.

Оркестр выплеснул в бело-багряно-золотую раковину зрительного зала звонко гремящую волну коды.

* * *

– Татьяна Александровна, вы становитесь все ослепительнее! – Директор Николаевского театра Евгений Геннадьевич Корш, среди своих именуемый просто Ген-Ген, демонстративно зажмурился и даже ладошки к глазам прижал – чтобы, дескать, не ослепнуть от такой красоты.

Все как всегда, усмехнулся Марк, которого шутовские расшаркивания старого приятеля забавляли. Приятельствовали они еще со студенческих времен. Тогда Женька, превратившийся нынче в Ген-Гена, был еще никакой не Корш, а Летяйкин, и все, конечно, звали его Лентяйкиным. Но он не обижался, Женька вообще никогда ни на кого не обижался. Оскорбление, говорил он, как водка: действует, только когда принято… И добавлял, посмеиваясь: только от водки похмелье быстрее проходит. Легкий, контактный, он умел найти общий язык с кем угодно – от гопников из подворотни до профессорши по источниковедению, которую побаивались даже коллеги. А Женька улыбался, дарил незнамо где добытые статейки из европейских журналов, интересовался здоровьем и всячески за «мымрой» ухаживал, против чего она, как ни странно, ничуть не возражала. За сверстницами Лентяйкин, впрочем, тоже ухаживал. За всеми подряд. Да и не подряд тоже: если в компании оказывалось несколько девушек сразу, каждая получала свою порцию комплиментов и прочих галантностей.

Ну и за Татьяной приударял – с тех пор и по сей день. Говорили даже, что, когда Татьяна осталась одна, вроде бы предложение ей делал. Но, скорее всего, врали. Марк у нее как-то спросил – правда, что ли, тебя Лентяйкин замуж звал? Татьяна по своему обыкновению только фыркнула: мол, не смеши, милый, до того ли мне тогда было.

Да, по правде сказать, и самому Ген-Гену было вряд ли «до того». За двадцать лет он успел не только переименоваться в Корша (кажется, это была фамилия его не то двоюродной бабки, не то троюродной тетки) и сделать весьма впечатляющую карьеру, но и сменить трех или четырех жен.

Сейчас он в очередной раз наслаждался прелестями холостяцкой жизни – как обычно, до появления на горизонте очередной «единственной и неповторимой». Хотя сам, тряся толстеньким пальцем, заявлял: нет уж, больше – ни-ни.

– Я уж лучше так, вприглядку. А то вот так покатаешься-покатаешься: я от Машеньки ушел, я от Дашеньки ушел, а после встретится какая-нибудь «бедная Лиза» – лиса, ам – и нету Колобка!

Он и в самом деле походил на Колобка: небольшого росточка, кругленький, сильно лысеющий и словно бы легкомысленный. Лишь неожиданно острый взгляд блестящих темно-карих глазок говорил – тем, кто способен был не только смотреть, но и видеть, – не прост, ох не прост Евгений Геннадьевич, вечно улыбающийся сибарит и любитель приволокнуться за хорошенькими актрисами, журналистками и прочими «творческими девами». Девочки девочками, смешочки смешочками, но легкомысленные «колобки» не делают таких карьер.

Конечно, Николаевский – это вам не Большой или там Мариинка, но все же театр далеко не из последних. Тем более что худруком в Николаевском служил старый зубр Хрусталев, которому на все было плевать. Почивая на давным?давно засохших лаврах, он много лет сам ничего уже не ставил и только снисходительно отмахивался от «сиюминутного», передоверяя приглашенным постановщикам и отбор солистов, и сценографию, и прочие «элементы высокого искусства». Ну а заглядывать в оркестровую яму он и раньше, в менее почтенных летах, полагал ниже своего достоинства.

Вот и вышло, как вышло. Обычно-то директор – должность сугубо административная: наполняемость зала, ремонты, гастроли, реклама и тому подобные технические вопросы. А вопросы, так сказать творческие, всегда находятся в ведении художественного руководителя. На то он и художественный. Но старый зубр Хрусталев был… как говорил сам Ген-Ген, лучше б его вовсе не было, тогда хоть конкурс на замещение вакантной должности можно было объявить. А так – какой уж там конкурс. Даже на пенсию этого, с позволения сказать, худрука не уйдешь, слишком титулованный.

Вот и тянул Ген-Ген обе лямки. Но, впрочем, не жаловался. Улыбался, ручки целовал, шутки шутил:

– Что, Марк Константиныч, не боишься, что я у тебя жену-раскрасавицу уведу?

– Не тарахти, Жень, а? – Татьяна никогда не звала его ни Ген-Геном, ни Лентяйкиным, только по имени. – Что-то голова у меня сегодня… Давление, что ли, меняется.

– Может, шампанского тебе в ложу подослать? Или коньячку? Сосуды расширить? – Ген-Ген изобразил полнейшую готовность не то что бежать – лететь «за персиками» (как это у них когда-то называлось по рассказу О. Генри) для прекрасной дамы. – Так я мигом распоряжусь, сейчас все будет.

– Нет-нет, не суетись, – слабо улыбнулась Татьяна. – Лучше моего раскрасавца уведи уже на ваш традиционный променад за кулисами. Ты ж за этим зашел?

– Танечка! – Корш картинно прижал руки к груди и зажмурился, мотая лысеющей головой. – Как ты могла подумать? Токмо ради счастья лицезреть твою прелесть небесную…

– Точно-точно, – улыбнулась Татьяна. – Не корысти ради, а токмо волею пославшей мя жены. Идите уже… балетоманы.

На «променад» Корш действительно водил Марка каждый раз. Так уж повелось. Премьера там или не премьера, но каждое посещение Николаевского театра включало «визит» за кулисы. Нет, не приме к ручке приложиться, не с премьером парой слов перемолвиться, не затем даже, чтоб в директорском кабинете «преломить по рюмашке». Нет. Просто пройтись за кулисами. Подышать пылью декораций, споткнуться о бутафорскую скамейку, прошествовать с деловитым видом меж разминающейся в коридорах и холлах «подтанцовки»…

Справа распахнулась одна из многочисленных дверей, кто-то сильно врезался Марку в бок.

– А, чтоб тебе! Шляются, как у себя дома! – рыкнул голос, даже в столь разъяренном регистре явно женский. Девичий.

Сначала ему бросились в глаза неправдоподобно разные ноги – одна ступня была, казалось, чуть не в полтора раза длиннее другой. Через секунду он сообразил: пуанты. Одна нога уже обута, второй «лапоть» (это только на сцене, в танце они так сказочно прекрасно выглядят, а вблизи, при стойке на полную ступню… почти гусиные лапы, только узкие) торчит из кулака, как олимпийский факел.

– Евгений Геннадьевич, ну что же это такое? – Девушка помахала (довольно яростно) «лаптем» перед Ген-Геном. Тот только вздохнул:

– Что там? Лезвие или стекло?

– Стекло. – Она сделала длинный, очень длинный, почти бесконечный вдох, точно сдерживая слезы. Кончики тонких пальцев – указательного, среднего и безымянного – были испачканы чем-то красным.

Кровь, сообразил Марк. Возвышенные закулисные нравы. Он шагнул чуть в сторону и наконец увидел ее лицо… То самое, от которого он не мог отвести взгляда полчаса назад.

Ген-Ген опять вздохнул. Терпеливо, устало:

– Как тебя… Ижорская, да? Ну что мне с тобой, Ижорская, делать? Где я тебе сейчас замену найду? Второй состав, небось, уже по домам разбежался – до конца антракта сколько там осталось?

– Нет-нет, я могу! – точно испугавшись, воскликнула девушка. – У меня… я не очень поранилась, только руку, ну, палец… немножко… я проверяла на всякий случай… Ноги в порядке, честное слово! Я могу танцевать!

– В этом? – Ген-Ген ткнул пальцем в проступающее на персиковом атласе балетной туфли пятнышко. – Думаешь, не видно будет?

Девушка замотала головой:

– Нет! То есть, я не думаю… я… у меня запасные есть… конечно, есть! Я быстро переобуюсь! Не надо меня заменять… я просто…

– Ладно, ступай. Ишь ты – просто… Ладно, говорю, иди, иди, я разберусь.

– Видал? – обернулся он к Марку, когда девушка скрылась. – И вот так постоянно. Костюмы друг дружке уродуют, в грим клея наливают, в пуанты стекло сыплют. А уж слабительного в чай закадычной сопернице – это, считай, вообще ничего не произошло. Ах, танцовщицы, ах, небесные создания! Имена себе придумывают – с ума сойти, какая красотища! Вот почему Лопаткина не стала псевдоним поизящнее придумывать? И посмотри на нее! Гордость российского балета, и на фамилию всем наплевать. А то, извольте радоваться, Полина Ижорская! Это вот эта, что пуантами со стеклом у меня перед носом трясла. Подъезжая под Ижоры, я взглянул на небеса![7 - «Подъезжая под Ижоры, Я взглянул на небеса И воспомнил ваши взоры, Ваши синие глаза». А. С. Пушкин.] А впрочем, – он задумчиво хмыкнул, – хорошая девочка. Старательная. Может, что из нее и выйдет. Надо присмотреться. Не зря ж ей стекла в пуанты насыпали – была бы неперспективная, никто бы ничего не делал. Они ж, сильфиды эти нежные, только с конкурентками воюют. Мне-то из своего кабинета не всегда понятно, а внутри-то змеюшника все друг друга до косточек насквозь видят, до миллиграмма – кто чего стоит. Со всеми вытекающими последствиями. Скорпионы – и те дружелюбнее. Хотя, что я тебе говорю, ты и сам знаешь. У тебя ведь еще бабка тут танцевала? Или преподавала, что ли.

В Николаевском когда-то танцевала мама. Тогда он, разумеется, был вовсе не Николаевский. «Театр оперы и балета имени…», так было отчеканено на тяжелой бронзовой табличке возле парадного входа. Странно, удивлялся маленький Марк, ведь «табличка» должна быть маленькая, а тут здоровенная, со стол размером, доска. Фамилию, красовавшуюся на «доске», он теперь уже позабыл, конечно. Ясно, что какой-то «видный государственный деятель Советского Союза». Еще более ясно, что никакого отношения к балету увековеченная в бронзе фамилия не имела: будь там, к примеру, Горский или хотя бы Лопухов, никто бы и не подумал менять именование. Но совпартфункционеры почему-то очень уважали балет. Может, это помогало им чувствовать себя «благородными»?

Маме прочили большое будущее, но танцевала она недолго. Лет восемь, кажется. Пока перед очередной премьерой… пока не случилось то, что случилось. А бабушка – бабушка да, она тут была всю жизнь: сперва на сцене, потом в репетиционных залах. Ан, де, труа, гран батман выше, я говорю «плие», а не бабу мне тут на чайник, легче, легче, спину держать, хвост собери, что за павлин, ну-ка подобраться, и колени, колени убрать, совсем убрать, сказала, вот так, а верхнюю ногу длиннее, длиннее, в бесконечность, вот умничка, ну же, еще раз, ан, де, труа… Марк много еще помнил такого вот – смешного, вроде «запасных» и «лишних» ног, грубого, даже страшноватого, вроде «оторви ногу от бедра». Разного. Зачем память все это хранит?

– Марк Кстинч!

Он вздрогнул.

– Марк Кстинч. – Вынырнувшая откуда-то сбоку журналисточка подсунула микрофон чуть не к самому носу, привычно комкая отчество.

Зеркало сцены казалось такой же пугающей – и такой же манящей! – бездной. Правда, сейчас-то он понимал: смертоносная бездна была не там – за линией занавеса, она была внутри. Даже странно – как она там помещалась, ведь голова такая маленькая…

Он был писатель и думал не так, как большинство людей. Вглядывался, раскладывал на детали, крутил так и эдак, опять собирал.

Но, что бы там ни утверждали многочисленные спецы от психологии, умение разобрать эмоцию – хоть тягу, хоть бы даже и страх – ничуть не помогало от этой эмоции избавиться. Впрочем, он, должно быть, на самом деле вовсе не желал от этих «внутренних чудищ» избавляться. Они были свои. Без них он был бы уже не Марк Вайнштейн и уж тем паче – не очень и очень неплохой (да что там, попросту хороший!) писатель Аристарх Азотов. Без «чудищ» он был бы кем-то совсем другим. Может, более спокойным, более умиротворенным, более… поверхностным, черт побери! И жить этому «другому» было бы, наверное, легче и веселее. Но это был бы не он. Нет уж.

Не хотел он превращаться в жизнерадостного пофигиста «без комплексов». Как там говорится? Наши недостатки – продолжение наших достоинств? Ну так и достоинства наши суть продолжение наших недостатков. Только, пожалуй (он привычно придирчиво уточнил формулировку), речь не о достоинствах и недостатках, а о сильных и слабых сторонах. Наши слабости есть продолжение наших сильных качеств, но, значит, и наша сила суть продолжение наших слабостей. Да, вот так, правильно.

Но сейчас все это не имело значения… сейчас он, наверное, не разжал бы побелевших от напряжения пальцев, стискивавших черно-матовые округлые бока старинного бинокля, не отвел бы взгляд от сцены даже под угрозой смерти.

Там была – Она!

Нет, не прима, царившая посреди модернистски изломанных декораций. На приму Марк не смотрел – на что там смотреть? Многажды виденная, безусловно, прекрасная, но… Но. Нет.

Нет. Не прима. Вон та – когда Марк ее заметил, она была второй справа – одна из негустой «подтанцовки». Так некорректно, почти вульгарно он называл всех, кто не на первых ролях, до сих пор так толком и не научившись разбираться в балетной иерархии – кто там первые солисты, кто вторые, кто корифеи, кто кордебалет. Ах да, еще, если заглянуть в программку, есть какой-то миманс и вспомогательный состав (не путать со вторым!). Еще он помнил красивое слово этуаль – звезда – так у французов[6 - Звание Еtoile используется только в Ballet de l'Opera national de Paris. Самая подробная (восьмиступенная) иерархия – в Мариинском театре.] называются «наши» примы. Но французы там или не французы, а он, хоть и вырос за кулисами и в репетиционно-учебных залах, хоть и не первый год уже был завсегдатаем, опознавал в балете только прим с премьерами – и всех остальных. Ведущих – и «подтанцовку». Удивительно даже.

Марк напряженно сдвинул брови, стараясь не выпустить из ограниченного биноклем поля зрения ту, что была так похожа… Да что там «похожа», это и была, как ему сразу и подумалось, – Она!

Татьяна бросила в сторону мужа быстрый взгляд: чуть вскинулась идеальная бровь, чуть дрогнул в намеке на усмешку уголок безупречных губ.

Оркестр выплеснул в бело-багряно-золотую раковину зрительного зала звонко гремящую волну коды.

* * *

– Татьяна Александровна, вы становитесь все ослепительнее! – Директор Николаевского театра Евгений Геннадьевич Корш, среди своих именуемый просто Ген-Ген, демонстративно зажмурился и даже ладошки к глазам прижал – чтобы, дескать, не ослепнуть от такой красоты.

Все как всегда, усмехнулся Марк, которого шутовские расшаркивания старого приятеля забавляли. Приятельствовали они еще со студенческих времен. Тогда Женька, превратившийся нынче в Ген-Гена, был еще никакой не Корш, а Летяйкин, и все, конечно, звали его Лентяйкиным. Но он не обижался, Женька вообще никогда ни на кого не обижался. Оскорбление, говорил он, как водка: действует, только когда принято… И добавлял, посмеиваясь: только от водки похмелье быстрее проходит. Легкий, контактный, он умел найти общий язык с кем угодно – от гопников из подворотни до профессорши по источниковедению, которую побаивались даже коллеги. А Женька улыбался, дарил незнамо где добытые статейки из европейских журналов, интересовался здоровьем и всячески за «мымрой» ухаживал, против чего она, как ни странно, ничуть не возражала. За сверстницами Лентяйкин, впрочем, тоже ухаживал. За всеми подряд. Да и не подряд тоже: если в компании оказывалось несколько девушек сразу, каждая получала свою порцию комплиментов и прочих галантностей.

Ну и за Татьяной приударял – с тех пор и по сей день. Говорили даже, что, когда Татьяна осталась одна, вроде бы предложение ей делал. Но, скорее всего, врали. Марк у нее как-то спросил – правда, что ли, тебя Лентяйкин замуж звал? Татьяна по своему обыкновению только фыркнула: мол, не смеши, милый, до того ли мне тогда было.

Да, по правде сказать, и самому Ген-Гену было вряд ли «до того». За двадцать лет он успел не только переименоваться в Корша (кажется, это была фамилия его не то двоюродной бабки, не то троюродной тетки) и сделать весьма впечатляющую карьеру, но и сменить трех или четырех жен.

Сейчас он в очередной раз наслаждался прелестями холостяцкой жизни – как обычно, до появления на горизонте очередной «единственной и неповторимой». Хотя сам, тряся толстеньким пальцем, заявлял: нет уж, больше – ни-ни.

– Я уж лучше так, вприглядку. А то вот так покатаешься-покатаешься: я от Машеньки ушел, я от Дашеньки ушел, а после встретится какая-нибудь «бедная Лиза» – лиса, ам – и нету Колобка!

Он и в самом деле походил на Колобка: небольшого росточка, кругленький, сильно лысеющий и словно бы легкомысленный. Лишь неожиданно острый взгляд блестящих темно-карих глазок говорил – тем, кто способен был не только смотреть, но и видеть, – не прост, ох не прост Евгений Геннадьевич, вечно улыбающийся сибарит и любитель приволокнуться за хорошенькими актрисами, журналистками и прочими «творческими девами». Девочки девочками, смешочки смешочками, но легкомысленные «колобки» не делают таких карьер.

Конечно, Николаевский – это вам не Большой или там Мариинка, но все же театр далеко не из последних. Тем более что худруком в Николаевском служил старый зубр Хрусталев, которому на все было плевать. Почивая на давным?давно засохших лаврах, он много лет сам ничего уже не ставил и только снисходительно отмахивался от «сиюминутного», передоверяя приглашенным постановщикам и отбор солистов, и сценографию, и прочие «элементы высокого искусства». Ну а заглядывать в оркестровую яму он и раньше, в менее почтенных летах, полагал ниже своего достоинства.

Вот и вышло, как вышло. Обычно-то директор – должность сугубо административная: наполняемость зала, ремонты, гастроли, реклама и тому подобные технические вопросы. А вопросы, так сказать творческие, всегда находятся в ведении художественного руководителя. На то он и художественный. Но старый зубр Хрусталев был… как говорил сам Ген-Ген, лучше б его вовсе не было, тогда хоть конкурс на замещение вакантной должности можно было объявить. А так – какой уж там конкурс. Даже на пенсию этого, с позволения сказать, худрука не уйдешь, слишком титулованный.

Вот и тянул Ген-Ген обе лямки. Но, впрочем, не жаловался. Улыбался, ручки целовал, шутки шутил:

– Что, Марк Константиныч, не боишься, что я у тебя жену-раскрасавицу уведу?

– Не тарахти, Жень, а? – Татьяна никогда не звала его ни Ген-Геном, ни Лентяйкиным, только по имени. – Что-то голова у меня сегодня… Давление, что ли, меняется.

– Может, шампанского тебе в ложу подослать? Или коньячку? Сосуды расширить? – Ген-Ген изобразил полнейшую готовность не то что бежать – лететь «за персиками» (как это у них когда-то называлось по рассказу О. Генри) для прекрасной дамы. – Так я мигом распоряжусь, сейчас все будет.

– Нет-нет, не суетись, – слабо улыбнулась Татьяна. – Лучше моего раскрасавца уведи уже на ваш традиционный променад за кулисами. Ты ж за этим зашел?

– Танечка! – Корш картинно прижал руки к груди и зажмурился, мотая лысеющей головой. – Как ты могла подумать? Токмо ради счастья лицезреть твою прелесть небесную…

– Точно-точно, – улыбнулась Татьяна. – Не корысти ради, а токмо волею пославшей мя жены. Идите уже… балетоманы.

На «променад» Корш действительно водил Марка каждый раз. Так уж повелось. Премьера там или не премьера, но каждое посещение Николаевского театра включало «визит» за кулисы. Нет, не приме к ручке приложиться, не с премьером парой слов перемолвиться, не затем даже, чтоб в директорском кабинете «преломить по рюмашке». Нет. Просто пройтись за кулисами. Подышать пылью декораций, споткнуться о бутафорскую скамейку, прошествовать с деловитым видом меж разминающейся в коридорах и холлах «подтанцовки»…

Справа распахнулась одна из многочисленных дверей, кто-то сильно врезался Марку в бок.

– А, чтоб тебе! Шляются, как у себя дома! – рыкнул голос, даже в столь разъяренном регистре явно женский. Девичий.

Сначала ему бросились в глаза неправдоподобно разные ноги – одна ступня была, казалось, чуть не в полтора раза длиннее другой. Через секунду он сообразил: пуанты. Одна нога уже обута, второй «лапоть» (это только на сцене, в танце они так сказочно прекрасно выглядят, а вблизи, при стойке на полную ступню… почти гусиные лапы, только узкие) торчит из кулака, как олимпийский факел.

– Евгений Геннадьевич, ну что же это такое? – Девушка помахала (довольно яростно) «лаптем» перед Ген-Геном. Тот только вздохнул:

– Что там? Лезвие или стекло?

– Стекло. – Она сделала длинный, очень длинный, почти бесконечный вдох, точно сдерживая слезы. Кончики тонких пальцев – указательного, среднего и безымянного – были испачканы чем-то красным.

Кровь, сообразил Марк. Возвышенные закулисные нравы. Он шагнул чуть в сторону и наконец увидел ее лицо… То самое, от которого он не мог отвести взгляда полчаса назад.

Ген-Ген опять вздохнул. Терпеливо, устало:

– Как тебя… Ижорская, да? Ну что мне с тобой, Ижорская, делать? Где я тебе сейчас замену найду? Второй состав, небось, уже по домам разбежался – до конца антракта сколько там осталось?

– Нет-нет, я могу! – точно испугавшись, воскликнула девушка. – У меня… я не очень поранилась, только руку, ну, палец… немножко… я проверяла на всякий случай… Ноги в порядке, честное слово! Я могу танцевать!

– В этом? – Ген-Ген ткнул пальцем в проступающее на персиковом атласе балетной туфли пятнышко. – Думаешь, не видно будет?

Девушка замотала головой:

– Нет! То есть, я не думаю… я… у меня запасные есть… конечно, есть! Я быстро переобуюсь! Не надо меня заменять… я просто…

– Ладно, ступай. Ишь ты – просто… Ладно, говорю, иди, иди, я разберусь.

– Видал? – обернулся он к Марку, когда девушка скрылась. – И вот так постоянно. Костюмы друг дружке уродуют, в грим клея наливают, в пуанты стекло сыплют. А уж слабительного в чай закадычной сопернице – это, считай, вообще ничего не произошло. Ах, танцовщицы, ах, небесные создания! Имена себе придумывают – с ума сойти, какая красотища! Вот почему Лопаткина не стала псевдоним поизящнее придумывать? И посмотри на нее! Гордость российского балета, и на фамилию всем наплевать. А то, извольте радоваться, Полина Ижорская! Это вот эта, что пуантами со стеклом у меня перед носом трясла. Подъезжая под Ижоры, я взглянул на небеса![7 - «Подъезжая под Ижоры, Я взглянул на небеса И воспомнил ваши взоры, Ваши синие глаза». А. С. Пушкин.] А впрочем, – он задумчиво хмыкнул, – хорошая девочка. Старательная. Может, что из нее и выйдет. Надо присмотреться. Не зря ж ей стекла в пуанты насыпали – была бы неперспективная, никто бы ничего не делал. Они ж, сильфиды эти нежные, только с конкурентками воюют. Мне-то из своего кабинета не всегда понятно, а внутри-то змеюшника все друг друга до косточек насквозь видят, до миллиграмма – кто чего стоит. Со всеми вытекающими последствиями. Скорпионы – и те дружелюбнее. Хотя, что я тебе говорю, ты и сам знаешь. У тебя ведь еще бабка тут танцевала? Или преподавала, что ли.

В Николаевском когда-то танцевала мама. Тогда он, разумеется, был вовсе не Николаевский. «Театр оперы и балета имени…», так было отчеканено на тяжелой бронзовой табличке возле парадного входа. Странно, удивлялся маленький Марк, ведь «табличка» должна быть маленькая, а тут здоровенная, со стол размером, доска. Фамилию, красовавшуюся на «доске», он теперь уже позабыл, конечно. Ясно, что какой-то «видный государственный деятель Советского Союза». Еще более ясно, что никакого отношения к балету увековеченная в бронзе фамилия не имела: будь там, к примеру, Горский или хотя бы Лопухов, никто бы и не подумал менять именование. Но совпартфункционеры почему-то очень уважали балет. Может, это помогало им чувствовать себя «благородными»?

Маме прочили большое будущее, но танцевала она недолго. Лет восемь, кажется. Пока перед очередной премьерой… пока не случилось то, что случилось. А бабушка – бабушка да, она тут была всю жизнь: сперва на сцене, потом в репетиционных залах. Ан, де, труа, гран батман выше, я говорю «плие», а не бабу мне тут на чайник, легче, легче, спину держать, хвост собери, что за павлин, ну-ка подобраться, и колени, колени убрать, совсем убрать, сказала, вот так, а верхнюю ногу длиннее, длиннее, в бесконечность, вот умничка, ну же, еще раз, ан, де, труа… Марк много еще помнил такого вот – смешного, вроде «запасных» и «лишних» ног, грубого, даже страшноватого, вроде «оторви ногу от бедра». Разного. Зачем память все это хранит?

– Марк Кстинч!

Он вздрогнул.

– Марк Кстинч. – Вынырнувшая откуда-то сбоку журналисточка подсунула микрофон чуть не к самому носу, привычно комкая отчество.