По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

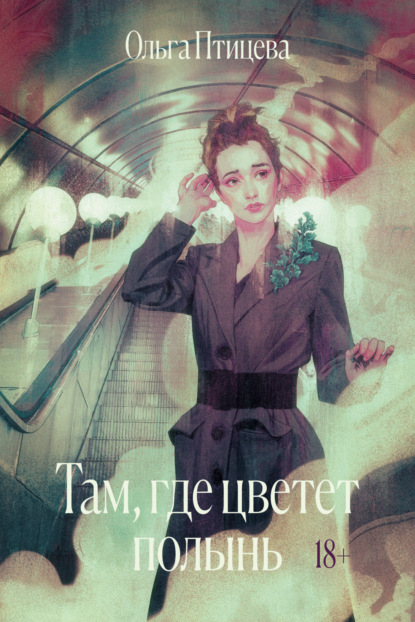

Там, где цветет полынь

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– Да.

– Любое – значит, совсем любое?

– Да.

– Отлично, я согласна. – Слова легко скользнули с губ, и в эту же секунду Уле захотелось взять их назад, но она продолжала стоять, рассеянно улыбаясь Рэму.

Ослепительная белизна

Они стояли у здания, похожего на раздолбанный спортзал. Уля рассматривала бурые стены, подслеповатые квадратные окошки, складывавшиеся, как тетрис, в высокие рамы от пола до плоской крыши.

Класса до седьмого мама водила ее в точно такую же школу. Не лицей, не гимназия, не еще какое-то новомодное слово, что делало бы ребятню умнее в глазах любящих родителей, готовых отдавать добрую часть зарплаты на классные нужды. Просто школа. Покрытые краской парты, гулкие коридоры в панцире кафеля, пропахшая компотом столовка и спортивный зал.

Он казался Уле местом пыток. Потная раздевалка, темный коридорчик и, наконец, расчерченное под баскетбольную площадку помещение с дощатым полом и эхом, множащим удары маленьких ладошек по мячу.

Теперь это было далеко. Память умело стирает ненужности, прячет их, чтобы однажды вытащить на свет: мол, на, смотри, вспоминай! И Уля вспоминала, как мама ждала ее, сидя на низкой лавочке в фойе. И как она начинала улыбаться, стоило Уле выбежать из дверей, на ходу застегивая белую кофточку. Все девять пуговок-жемчужинок – они запомнились особенно четко. Матовый блеск крашеной пластмассы, тихий скрип о ткань, страх, как бы не оторвались, не потерялись на полутемной лестнице – где потом такие найдешь?

Уля тяжело сглотнула, прогоняя воспоминания. Не время. Не место. Ни сейчас, ни потом. Никогда.

По дороге с громким шумом неслись машины. Уля вдохнула влажный воздух, пропитанный дорожной пылью, и обернулась на Рэма. Тот стоял чуть в стороне, прижимая к уху телефон, и все никак не мог дозвониться.

Где они и почему здесь оказались, Уля не знала. Как только согласие сорвалось с губ, Рэм потащил ее прочь из дома так поспешно, что она успела схватить куртку и натянуть на босые ноги ботинки. Теперь ногам было холодно и мокро. Но Рэма ее проблемы не волновали. На все вопросы он отвечал равнодушным молчанием.

– Может, придем в следующий раз? – робко предложила Уля, когда Рэм в очередной раз прошел мимо, со злостью давя на кнопки телефона.

Тот бросил на нее раздраженный взгляд и было открыл рот, чтобы ответить, но гудки сменились громким щелчком соединения. Уля напрягла слух, пытаясь разобрать слова, но Рэм уже нажал на отбой.

– Пойдем, нас ждут, – сказал он. Сунул мобильник в карман и направился вдоль стены.

Уля успела заметить, как он украдкой вытер ладонь о штанину – брезгливо и воровато. Они долго шли по узкому тротуару. Здание казалось таким бесконечным, что пройди вдоль него не останавливаясь – и рано или поздно вернешься туда, откуда начинал свой путь, обогнув всю Землю. Если бы не бурый цвет, Уля решила бы, что перед ней нескончаемая гладь стены из сна.

При мысли о ней кружилась голова. Уля ускорила шаг. Рэм как раз поджидал ее, стоя у темной арки, которая делила здание пополам. Они нырнули в пыльную темноту двора, захламленного мешками и бетонными плитами. Земля была перерыта, где-то в отдалении шумела строительная техника. Под ногами пружинили доски настила.

Рэм уверенно шагал в самую глубь, огибая мусор; Уля послушно семенила следом, стараясь не оступиться. Под ложечкой предательски ныло. На крыльце, сразу под неуместной в этой пыли и серости вывеской «Сакура в цвету», стоял высокий мужчина – тощий, почти прозрачный, с редкими волосиками, зачесанными назад. Грубый фартук доходил ему до колен, а длинные завязки опоясывали тело дважды, прежде чем завернуться в узел на уровне пупка.

Мужчина курил, глядя куда-то в сторону, и даже не дернулся, когда Рэм легко взобрался по ступеням и застыл напротив. Уля осталась стоять внизу. Она с трудом шевелила пальцами. И ноги тоже окончательно промерзли. Низкое небо в любую секунду было готово пролиться нудным осенним дождем из тех, что могут тянуться часы, а может, дни, а может, и всю жизнь – никчемную, пустую, человеческую.

Сохраняя молчание, Рэм достал из-за пазухи сигарету и зажал ее между зубами. Мужчина не глядя вынул из кармана фартука зажигалку, чиркнул по колесику и протянул затеплившийся огонек. Они затянулись, продолжая смотреть каждый в свою сторону.

Уля заставила себя отвести взгляд от их сгорбленных фигур. Было что-то неправильное, противоестественное в этой тишине – нагнетающейся, плотной, – в их равнодушных движениях и дыме, уносящемся в осеннее небо от тлеющих сигарет.

– Ну пойдем, – так же отсутствующе повторил Рэм, туша сигарету о железные перила, и шагнул через порог.

Мужчина посторонился, пропуская Улю, которая послушно начала подниматься по ступеням. Поравнявшись, она мельком на него посмотрела и в ту же секунду поняла: он прятал взгляд, старательно и упорно смотрел в сторону, делая это умело, как слепцы с рождения. Куда лучше, чем получалось у нее самой.

«Меченый», – поняла она и сказала вслух:

– Меня Уля зовут.

Мужчина помолчал, рассматривая заостренные носки ботинок, и, когда Уля уже почти собралась с силами, чтобы шагнуть в пыльную тьму, чуть слышно проговорил:

– Анатолий.

Она кивнула и сделала шаг; дверь за ее спиной, надсадно скрипнув, захлопнулась. Впереди слабо мерцал свет. Уля постояла немного и пошла на него, чувствуя себя самым глупым из всех мотыльков, поступающих точно так же.

Почти вслепую Ульяна шагала по коридору, выставив вперед руки. Пахло отсыревшей побелкой и чем-то острым. Так было в больнице, когда Уля врастала в пластмассовое сиденье стула приемного покоя. Так пах бесконечный день, проведенный в надежде, что врач ошибся и Никитка жив, поломан, ушиблен, изранен, но жив. Въедливый дух моющих средств и обеззараживающей жидкости, лекарств, боли и тоскливой безнадежности.

Уля стиснула зубы, заставляя себя идти и не останавливаться, пока руки не нащупали впереди гладкую дверь. Она было занесла кулак, чтобы постучать, но сама себя одернула. И просто потянула круглую ручку. Дверь распахнулась, в пыльный мрак коридора хлынул поток яркого света.

Ульяна перешагнула порог, и свет ее ослепил. Запах лекарств стал невыносимым. Оказалось, что в мире есть что-то еще, кроме полыни и мужского парфюма, выворачивающее Улю наизнанку. Пока глаза привыкали, она старалась дышать через рот, чтобы не впускать в себя запах, а с ним и воспоминания.

Понемногу Уля сумела оглядеться. Комната безжалостно сияла белым. Кафельные пол и стены, большое кресло, похожее на те, что стоят в зубных кабинетах, пара стульчиков поменьше и небольшой столик, накрытый белой простыней, – на все это были направлены четыре лампы, подвешенные под потолком, которые и обрушивали вниз поток нестерпимого холодного сияния.

Именно так Уля и представляла кабинет сумасшедшего доктора, готового провести лоботомию любому, кто попадется ему под руку. Надо бежать. Прямо сейчас. Развернуться, пронестись по короткому коридору, оттолкнуть Анатолия и не останавливаться, пока рядом не окажется утренняя московская толпа. Уля слабо дернулась, но ноги ее не слушались.

Кто-то сыграл с ней злую шутку. Высмотрел, как она провожала взглядом санитаров у диспансера. И провел социальный эксперимент – задурил ей голову россказнями о смерти и желаниях. А она повелась, как дура. Все так и было. Безо всяких «как».

Уле стало смешно. Смех почти вырвался изо рта, когда у стены кто-то пошевелился. Там стоял Рэм, прислонившись к кафелю спиной. Яркий свет резкими мазками рисовал складку у тонких губ, мешки под глазами, острую морщинку между бровей. Так Рэм казался старше и грубее. Всей своей напряженной фигурой он старался вжаться в белую стену, держась подальше от кресла, которое отделяло его от Ули.

Если секунду назад ей казалось, что Рэм – один из обманувших ее санитаров, что он в любой момент может войти в дверь, облаченный в белое, чтобы вкрадчиво, но цепко подхватить ее локоть и потащить на прием к врачу со знакомой фамилией Гусов. Но теперь стало ясно: они в одной лодке.

Дверь за спиной Ули бесшумно открылась. Рэм дернулся, поднял голову, бросил короткий взгляд куда-то за ее спину и еще сильнее вжался в кафель, будто надеялся пройти сквозь него и вывалиться с другой стороны.

Тяжелая поступь, пахнувшая из коридора сырость и знакомая травяная горечь заставили Улю зажмуриться, но судорога, скрутившая внутренности, почти сразу ослабила хватку. Видимо, ко всему в этом мире можно привыкнуть. Даже к мертвецкой горечи полыни.

– Ну здравствуйте, детки, – прохрипел знакомый го- лос. – Не скучаете тут?

Гус обогнул застывшую Улю, отечески потрепав ее по плечу. Сегодня на нем не было вонючих обносков. Добротная кожаная куртка, удобные ботинки и мешковатые, но чистые брюки сделали из вокзального бездомного вполне себе приятного пожилого мужчину. Гус даже бороду расчесал. И только глаза цвета пыльной травы смотрели знакомо.

Старик обстоятельно обошел комнату по кругу, похлопал ладонью по высокому креслу. Чуть шевеля губами, направился к одному из небольших стульчиков, снял с себя куртку, размотал тонкий вязаный шарф и аккуратно повесил все это на спинку. И только потом наконец сел, сложив руки на коленях.

– Ну что, Рэм, рассказал ли ты об условиях нашей маленькой забавы? – спросил он.

– Да, он рассказал мне… – начала Уля, но Гус оборвал ее властным взмахом руки.

Коротко подстриженные ногти блеснули в электрическом свете. И от их ухоженной гладкости Уле неожиданно стало легче дышать.

– Я задал вопрос. Отвечай. – Гус не повысил голос, но металл, появившийся в нем, говорил сам за себя.

– Я сделал, как вы велели, – выдавил Рэм, опуская голову еще ниже.

Мертвенная бледность залила лицо, обостряя черты. Такими становятся покойники, пролежавшие всю ночь в стенах своей квартиры – обмытые, обряженные в самый лучший костюм, уложенные на мягкую подушку гроба.

Старик внушал Уле животный страх, но даже она держалась лучше Рэма, который из последних сил прижимался спиной к кафелю. Между ним и Гусом звенела тишина. Наконец, когда Рэм начал медленно сползать по стене, старик хлопнул ладонью по колену и коротко засмеялся.

– Вот и умничка, вот и молодец, – сказал он, растягивая губы в улыбке, но глаза оставались двумя сверлами, безжалостными и холодными. – Ты пока иди, подыши. Что-то неважно выглядишь, честно говоря. – Гус снова хохотнул. – А после зайдешь, поглядим, что можно сделать.

Рэм кивнул, утер со лба пот и на неверных ногах пошел к двери, огибая старика по самой широкой дуге. На мгновение он встретился с Улей глазами, и та прочла в них глухую тоску. Словно в его жизни никогда не бывало ничего хорошего, и все, что имел он в памяти светлого, стерлось за ту минуту, которую Гус впечатывал его в белоснежный кафель.