По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

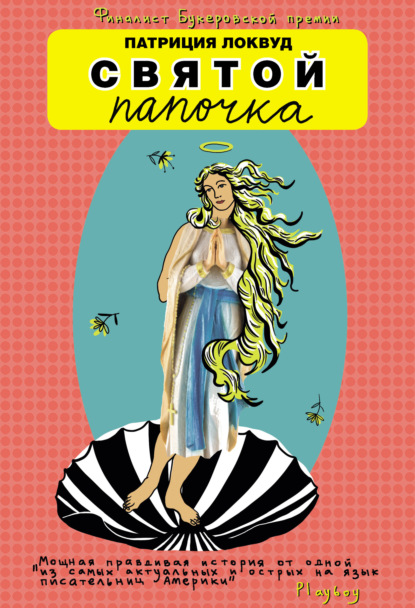

Святой папочка

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Ну конечно видела, говорю я. Так или иначе, наверняка видела.

Когда мы поднимаемся к себе и укладываемся спать, сон не идет. Где-то в темноте без умолку перекликаются соседские собаки. Уимзи в этом оркестре – ведущая скрипка. Она тявкает всю ночь напролет, словно без конца отвечает на вопросы, которые ей никто не задавал.

Но на фоне всего этого слышен и куда более тревожный звук – поскрипывание половиц под ногами моей матушки, которая на цыпочках патрулирует коридоры и время от времени останавливается у нашей двери – проверить, не умерли ли мы во сне? Мы с Джейсоном смотрим друг на друга с печальным осознанием, что под крышей этого дома секса нам не видать. О нем можно смело забыть. А что, если распятие над дверью вдруг оживет? Что, если прямо во время секса мы посмотрим на него и увидим, что Иисус плачет кровавыми слезами? Что если буквы ИНЦИ у него над головой вдруг начнут произвольно меняться местами и превратятся в ПИСИ? Кроме того, я каждый раз наверняка буду беременеть.

Есть такие дома, из которых очень трудно выйти, даже когда двери широко открыты. В них почему-то чувствуешь себя более тяжелым, будто в них гравитационное поле, как на Юпитере. Этот дом – как раз такой. В нашей комнате поле точно сильнее, чем в любой другой точке планеты, так что я почти не переступаю порог. Мои руки весят по сто пудов каждая, и по утрам я едва могу оторвать голову от подушки. Вся комната превращается в кровать, я лежу на ней, как на водяной глади, и пытаюсь понять, что же мне теперь делать. Пейзаж за окном то темнеет, то светлеет, но ко мне это все как будто не имеет отношения, все скользит мимо. Я лежу в кровати, как листок бумаги в ксероксе.

Я всегда жила в подобных домах – домах, привязанных к церкви и ее силе. На ступеньках всегда стояла святая вода, которую я все время опрокидывала, а в шкафах лежали неосвященные церковные хлебцы, которые я тайком подъедала. Первый приходской дом, который я помню, растягивался, сжимался, заглатывал сам себя и бестолково блуждал по пространственно-временному континууму, лениво игнорируя все его законы. Там как будто всегда было три часа дня, за исключением ночи – по ночам там всегда было три часа утра. К тому же тот дом был таким огромным, что мне казалось, будто время от времени он отращивает новые комнаты. Бывало, открою дверь и понимаю, что никогда не видела эту комнату раньше. Однажды я повернула ручку и обнаружила комнату, полную монахинь, тихо шьющих стеганое одеяло, с волосами, заколотыми шпильками, в варикозных носках, голубых юбках и с очками на позолоченных цепочках. Когда я вошла, они синхронно подняли на меня взгляд и улыбнулись так сладко и гостеприимно, словно я была младенцем в корзинке, подброшенным под двери их монастыря. Я закрыла дверь и на цыпочках отошла от комнаты, твердо зная, что больше никогда не найду дорогу назад. Вот каким был тот дом. Неопределенным и живым. Он то увеличивался, то уменьшался, и каждый раз, идя по коридору, я ощущала, что карабкаюсь по дереву, а оно все ветвится и ветвится. Эти чары распространялись и на лужайку перед домом. Однажды я катала там желуди, пристально вглядываясь в глубокие синеватые желобки, которые они оставляли после себя в снегу. А потом подняла глаза и увидела огромный раскидистый дуб – казалось, будто он вырос только что из одного из моих желудей. Я не могла припомнить, был ли он там раньше, и искренне верила, что это я его вырастила, приняв как должное, что в кончиках своих пальцев я ощущаю всю силу его ветвей.

В начале истории про «Принцессу и Гоблина» одним дождливым вечером девушка решает исследовать свой замок и с удивлением находит седовласую старуху там, где ее никогда прежде не было – она сидит и прядет шелк в дальней комнате, напевая и собирая на завтрак голубиные яйца из-под карниза. Старуха – это само Прошлое, безвылазно сидящее в кресле-качалке. Она вобрала в себя каждый седой волосок, каждое мгновение, которое привело девушку к этой точке из настоящего, в котором она цветет как роза. Глядя на нее, девушка понимает, что она красива или по крайней мере может считать себя таковой.

За моей дверью разворачивается любопытная картина. Моя собственная старушка с седыми волосами на макушке сейчас стоит в коридоре на четвереньках и пытается понять, пойду я в ресторан или нет. Она искренне верит, что, если не посещать ресторан хотя бы четыре раза в день, можно двинуть кони.

– Мам, я работаю! – кричу я.

Долгая пауза.

– А гамбургер скушаешь? – шепотом спрашивает она.

4. Рок-н-ролльный цирк

Когда я в последний раз делила кров с моими родителями, я постоянно ходила в защитных наушниках для стрельбы. Я снимала их только для того, чтобы принять душ, иногда даже спала в них. Но не потому, что была эксцентричной барышней. Мой отец – ходячий армагеддон, несущий с собой повсюду какофонию из жутких и непонятных звуков, от которых не может укрыться никто в радиусе мили вокруг.

Львиную долю этой какофонии составляет гитарная музыка. Но прежде чем я попытаюсь описать ее, позвольте мне задаться извечным философским вопросом: всегда ли музыка прекрасна? Нет, музыка прекрасна не всегда. В «Письмах Баламута» К. С. Льюис определяет музыку, как «бессмысленное ускорение ритма небесного творения», но, как оказалось, музыка вполне может быть и адом на максималках, под аккомпанемент из криков проклятых душ.

Когда на него находит очередное музыкальное вдохновение, он с тихим почтением вынимает из футляра свою бокастую красную гитару и нежно баюкает ее в руках. А затем подключает к самому зверскому усилителю, который только можно легально достать в штате Миссури, и уходит в сумасшедший отрыв. Звучит это как вой рок-группы, гибнущей в авиакатастрофе в семьдесят втором. Играет он так, словно надеется своей игрой сорвать с дамочек панталоны или как будто стоит голый посреди грозы и пытается своей музыкой призвать молнию шарахнуть его в грудь. На самом деле его музыка не так уж плоха, просто заставляет вас усомниться в реальности. Он играет очень быстро и все подряд, но мотив получается абсолютно бессвязным. Никогда не слышала, чтобы он сыграл настоящую песню, даже случайно. За прошедшие годы я даже умудрилась немного изучить его стиль. Некоторые музыканты, уж не знаю при помощи какой магии, заставляют гитару говорить. Отцу эта магия неподвластна, но зато он умеет:

1. Заставить гитару визжать.

2. Заставить гитару сопротивляться.

3. Заставить ее признаться в убийстве, которого она не совершала.

4. Превратить гитару в моряка из «Охоты за Красным октябрем».

Я этого понять не могу и не пойму до самой смерти. «Играет» он по большей части у себя в спальне, так что, быть может, он просто занимается с гитарой сексом? И где-то по миру ходит мой деревянный сводный брат?

Элис, ко всеобщему удивлению, от его музыки просто тащится. Когда он играет, она и на спине катается, и лапами по воздуху молотит. Ну а длинный проигрыш вообще ее выносит. И чем дольше он длится, тем яростнее она мурчит в ответ – как будто этот проигрыш растягивает ее реальное восприятие времени. Она прямо-таки извивается от удовольствия, крутит хвостом, вываливает розовый язык. Была бы сцена, она бы швырнула на нее свои пушистые трусишки.

Особенно ей нравятся риффы [26 - Риффы на гитаре – это определенный повторяющийся фрагмент музыки. Чаще всего риффами называют крутые запоминающиеся части песен, обычно мировых рок-хитов.]. Есть у отца привычка играть небольшой рифф собственного сочинения – звучит он так, словно республиканский терьер воет на кровавую луну первые несколько нот «Дыма над водой» [27 - Smoke on the Water («Дым над водой» (англ.)) – песня рок-группы Deep Purple, записанная в декабре 1971 года.] и последнюю ноту вытягивает так, что выходит за рамки музыки. А затем с по-детски милым ожиданием смотрит на слушателей, словно спрашивает: «Ну здорово же, правда?» «Очень, очень здорово», – мурчит ему в ответ Элис, извиваясь на капоте его «корвета» так, что ее усы дрожат как струны. Прямо-таки дамочка в леопарде и с пышными кудряшками. Ей только волю дай – будет ждать отца у гримерки и не уйдет, пока он ее не впустит.

– Не надо потешаться над отцом, – говорит мама, застав меня в коридоре за тем, как я с жутко сосредоточенным видом пытаюсь понять смысл очередного папиного выступления. – Он очень талантлив. В старших классах он играл в очень успешной группе, они назывались «Рок-н-ролльный цирк». Один раз они даже выступали для умственно отсталых детей в Кентукки. Твой отец всегда был питал большую симпатию к… – она колеблется, а затем понижает голос до шепота, – …к умственно отсталым.

– И что, детям понравилось?

– О, они были как в раю! У них в группе было десять человек, и все с трубами и тромбонами. Все в красном плюшевом бархате, в обтягивающих штанах, что тут может не понравиться?

5. Служители веры

Я еще не упоминала, что в нашем доме живет семинарист? Летом он время от времени бывает у нас, а осенью вернется в Огайо на последний семестр в семинарии, после которого получит свой сан. Для меня в этом не было ничего необычного, я с детства привыкла, что в нашем доме шастают какие-то юноши, но Джейсон был сбит с толку.

– Все равно не понимаю, чем занимаются эти семинаристы, – шепчет он, пока мы сидим, уединившись, в нашей комнате. Его понимание той религиозной атмосферы, в которой я росла, не сильно углубилось с момента нашего знакомства. Насколько я вижу, он считает священника своего рода суровым ведьмаком, и никак не может понять, почему католики так угорают по поеданию плоти.

– Может ты объяснишь, пока я ненароком не оскорбил кого-нибудь?

– Ну ладно. Семинарист – это пока еще не рожденный на свет священник, который девять лет плавает в околоплодных водах церковного образования, а затем вылезает из-под епископа и его закутывают в рясу.

– Не думаю, что здесь можно такое говорить, Триш, – предостерегает меня он. – Вдруг Бог услышит.

– Это не Бог, а мама, – говорю я, нарочно повысив голос и кивая на запертую дверь, из-за которой доносится сначала возмущенная тишина, а затем – торопливое шарканье ног, удаляющееся вниз по лестнице.

Я снова понижаю голос. Понимаю, что пройдет всего несколько недель, и я снова перестроюсь на привычный семейный язык, в котором немало вполне нормальных слов считаются ругательствами, но пока что во мне все бунтует.

– В общем, семинарист – это тот, кто учится быть священником.

– А где этому учат? В какой-то школе волшебников?

– Да нет, не волшебников. В обычной школе, но они там тоже днями напролет изучают силы добра и зла.

– Говорю же, школа для волшебников, – бурчит он себе под нос. – А что происходит после выпуска?

– Их отправляют на церемонию в соборе, во время которой остальные священники целуют их в голову – я не совсем понимаю зачем, – а затем они надевают специальную одежду и воспроизводят смерть и воскрешение Христа.

– Похоже, у тебя с ними много общего, – проницательно замечает он. – Они тоже любят плащи, как в фэнтези, эликсирчики и эльфийские песнопения.

– Да, но у них женщины не допускаются. Кроме того, священникам нельзя заниматься сексом, никаким и никогда; можно, только если ты какой-нибудь приземленный европейский служитель и тебя соблазняет крестьянка в оливковой роще. Это почему-то прощают куда охотнее, чем секс в Америке.

Он обдумывает услышанное.

– А порнушку семинаристам смотреть можно?

– НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ, да они и сами не хотят, потому что порнография оскорбляет святую наготу человеческого тела, созданного по образу и подобию Господа.

– Чем же они тогда занимаются в интернете, если порно смотреть нельзя?

– Ну, рассматривают фотографии разных драгоценных камешков и читают блоги епископов, например, о том, почему современные купальники – это зло.

– Но зачем они это делают? Как кто-нибудь вообще может захотеть заниматься чем-то подобным? Зачем?

Я пожимаю плечами. Я-то с шести лет стихи писала.

– Призвание есть призвание.

Наш семинарист – капризный молодой итальянец с презрительно поджатым носом, уложенными в детской стрижке смоляными волосами и глазами, по форме похожими на две арбузные семечки. Как и многие семинаристы, он родился на свет уже пожилым, с трубкой во рту и стаканом портвейна в руке. Он высок, но слегка горбится под тяжестью давящих на него традиций и всякий раз, выходя из приходского дома на солнце, моргает, как пещерный человек, самые интересные части тела которого все еще находятся в процессе эволюции. Я думала, что и голос у него окажется густым и важным, соответствующим общей картине, но когда он открывает рот, оттуда вылетают раздольные и веселые чикагские ноты. Мне он запал в душу мгновенно и безо всяких причин, так, как западают люди, о которых хочется писать.

Он всей душой предан исключительно трем вещам: Богу, «бьюикам» и Италии. Он верит в то, что идеальная женщина живет где-то на итальянском «сапожке», катается по холмам в красной юбке в клетку, прижимая две бутылки вина к сиськам, похожим на пасту, крепко накрученную на вилку. Он с ней никогда не встретится, но она определенно существует. И ему этого вполне достаточно.

– В Италии очень трудно соблюдать целибат, – говорит он, и на его челюсти подрагивает мускул – вероятно, один из тех, которые участвуют в пережевывании лазаньи. – Но здесь, в Америке, это намного проще.