По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

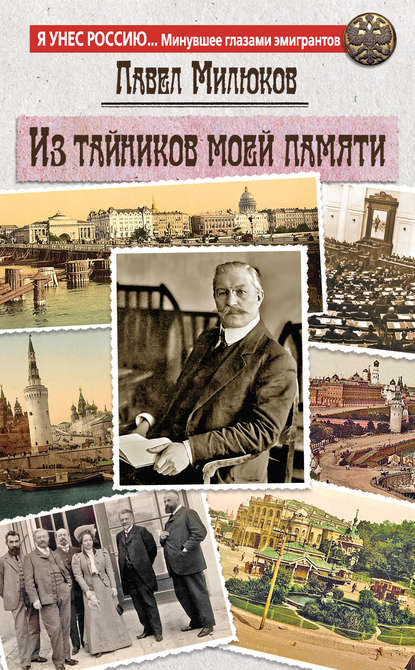

Из тайников моей памяти

Автор

Жанр

Год написания книги

2015

Теги

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Моим следователем оказался генерал Шмаков, человек, очевидно, опытный в своем ремесле. Он сразу начал допрос с обычного увещания: мы все знаем; признавайтесь во всем; это облегчит ваше положение. Я только и мог отвечать: я не знаю, в чем меня обвиняют. Я и действительно не знал этого; но скоро увидел, что не знает и сам генерал. И он стал понемногу мне сам рассказывать, что именно было ему известно. Оказалось: немногое. «Было собрание?» – «Да, было». – «Вы пришли в таком-то часу и на вас была меховая шапка?» – «Да, верно». – «А ушли тогда-то?» – «Тоже верно». – «После вас говорили речи такие-то (я их вызывал по именам)?» – «Да, были речи». Я уже видел, что шпион был из полуграмотных и, очевидно, не понимал того, что говорилось. Я ободрился. Последовали новые увещания: признавайтесь. Вот старые революционеры – то были орлы: они гордо заявляли: да, я это сделал. А теперь пошли какие-то воробьи! Я предпочел оставаться в воробьях. «Подумайте, припомните!» И допрос прекращался до следующего раза. Потом много раз за мной опять приезжали, привозили в закрытой карете на Тверскую улицу, – и снова ген. Шмаков начинал свои увещевания. Между прочим, он вынул из моего досье нашу «конституцию», повертел ее в руках. «Это, должно быть, какой-то исторический документ?» – «Да, это копия одного из старых конституционных проектов». Генерал спрятал бумажку обратно в досье. А я-то считал, что это будет моим главным преступлением… Генерал, пожалуй, был правее меня в своей политической оценке. Тут не до конституций!

После ряда таких допросов, ничего не открывших, меня, наконец, вызвали на Тверскую, заставили долго прождать, наконец, объявили, что я свободен, но жить в Петербурге мне запрещается, и приговор будет объявлен впредь. Помню необыкновенное ощущение свободы – гораздо сильнее того, что я чувствовал в Вене. Я свободно передвигал ноги и видел перед собой длинную перспективу улицы, вместо 3–6 метров моей кельи. Мог идти, куда хочу, направо и налево… но куда идти, не знал. А тяжелая пачка книг, взятая из моей камеры, мешала пешему хождению. Наконец, подъехал извозчик и я дал ему адрес своей квартиры, которую предстояло немедленно ликвидировать… Я просидел в тюрьме около шести месяцев и вышел из нее среди лета 1901 года.

5. В новой ссылке

Куда же ехать? Мои друзья на этот случай уже давно наметили Финляндию. Я даже предусмотрительно взял с собой в тюрьму учебник финской грамматики и подзубрил ее. Мы решили провести остаток лета в маленьком финляндском курорте Ловисе, а тем временем подыскать какое-нибудь помещение у самой границы петербургских предместий. Между прочим, в Ловисе я получил первый практический урок финляндской национальной борьбы. Выйдя на прогулку, я спросил встречного крестьянина о дороге – по-фински. Он сердито ответил мне на гораздо более мне знакомом шведском языке. Я не знал простого факта, что здесь, на побережье, население было шведское и что шведоманы косо смотрели на финноманов.

Мы зажили тихо и мирно; но наше уединение было нарушено одним примечательным эпизодом. В Ловису ко мне приехал политический единомышленник, молодой Дмитрий Евгеньевич Жуковский, и рассказал мне, что наши друзья, Петрункевич, Шаховской и другие, образовали в Швейцарии «Союз освобождения», что они имеют в виду издавать заграничный орган «Освобождение» и предлагают мне сделаться его редактором. Мне это предложение не улыбалось. Едва вернувшись в Россию, я не хотел от нее вновь отрываться с риском остаться навсегда эмигрантом и быть, таким образом, отрезанным от родины. Но я знал, что – независимо от деланного мне предложения – собирается эмигрировать Струве, и посоветовал обратиться с предложением о редакторстве к нему. Жуковский, принявший на себя роль передатчика в наших сношениях, обещал сообщить о моем отказе и о моем совете в центр, которым сделался Петрункевич в своем тверском имении, Машуке. Так и было решено. Сам Петрункевич был против моей эмиграции из России. Он не хотел «обречь Милюкова на судьбу Герцена». Как раз тогда он познакомился со Струве, высланным из Петербурга в Тверь. Но о дальнейших моих сношениях с кружком Петрункевича и с нашим органом, начавшим выходить в Штутгарте, будет сказано ниже. Дальнейшее происходило уже после нашего пребывания в Ловисе.

Для нас найдено было к осени просторное помещение на станции Удельной – в том конце, который считался уже вне пределов Петербурга. Туда мы и переселились; туда – уже в четвертый раз – была перевезена и моя библиотека. На том же самом участке, что и наша дача, жил другой «ссыльный», народоволец 1884 года, поэт П. Ф. Мельшин-Якубович, с женой и ребенком. Люди оказались прекрасные, и наши семьи скоро сблизились. Около нас жила также семья Браудо, служившего в Публичной библиотеке и игравшего большую роль в тайных сношениях только что образовавшихся тогда социалистических партий. Оба они принадлежали к кружку «Русского богатства» и были очень близки с Мякотиными; но Браудо и лично вел свои конспиративные дела, известные только посвященным. Наконец, через линию железной дороги, на некотором расстоянии, находилась Николаевская больница для умалишенных, начальником которой был А. Тимофеев; с ним и с его семьей мы очень сдружились; наши дети учились потом вместе в образцовой школе Герда. С Тимофеевым мы сражались в шахматы, а когда приезжал к нему И. П. Павлов, знаменитый ученый и очень простой и обаятельный человек, играли в городки. Словом, в Удельной мы жили среди своих.

Последние новости из Петербурга привозил нам Браудо; он же налаживал мои сношения с Петербургом; сперва я вел их очень осторожно, но потом осмелел и бывал в Петербурге – 18 минут поездом – чуть ли не каждый день, посещая то Литературный Фонд, то «Русское богатство».

В одно из этих посещений я был приглашен к Ф. Д. Батюшкову для встречи с иностранными гостями. Я нашел у него двух американцев, приехавших в Петербург специально в поисках лектора о России для Чикагского университета. Один из них, мистер Харпер, – духовное лицо – был ректором университета. Другой, говоривший очень мало, привлекал к себе сразу удивительно ласковым выражением глаз, излучавших сердечную доброту. Это был Чарльз Крейн, миллионер и акционер мировой фирмы Вестингхауза. Его интересную биографию я узнал от него самого позднее, когда мы сделались друзьями. Но меньше всего он походил на промышленника. По старинной терминологии, его скорее назвали бы «другом человечества». «Человечество», которому он любил помогать, было, правда, совсем особенное. Его привлекали представители старых культур, оттесненных новыми цивилизациями, борцы за униженных и угнетенных. Между другими он полюбил славянство, а из славян Россию. Его новейшим вкладом было обеспечение при Чикагском университете кафедры, посвященной истории славян. Первым его лектором был молодой тогда Масарик, прочитавший курс лекций в 1901 или 1902 году. Вторым должен был быть я, и Батюшков должен был передать мне это приглашение. Я, разумеется, был польщен и обрадован. Но, во-первых, я еще плохо владел тогда английским языком, а во-вторых, я был ссыльным и ждал административного приговора. Решено было, однако, преодолеть эти трудности: американцы мне давали время для практического изучения языка, а у правительства предполагалось добиться разрешения мне поехать в Америку. Сроком чтения лекций намечалось лето 1903 г., когда при Чикагском университете проектировался съезд американских учителей.

Первой и главнейшей задачей было, конечно, добиться свободного владения языком. До этого мне было далеко. Я помнил, как, приехав из Парижа в Лондон (1897) на увеселительном поезде за 40 франков, я спросил полисмена, как пройти на такую-то улицу, а он, осмотрев меня, вежливо ответил мне по-французски. Мне, очевидно, многого недоставало – просто чтобы заговорить как следует. Мне посчастливилось найти молодую англичанку мисс Хьюз, профессиональную учительницу, которая поняла, что мне нужно, и не думала со мной переучивать грамматику. Каждый день она приезжала на Удельную – и не только мы разговаривали, чтобы усвоить произношение, но я решил вместе с нею приготовить самый текст будущих лекций, написав его прямо по-английски. Тут я только понял, что значит писать прямо на чужом языке. Английская речь, как всякая, имеет свою логику, и это понимание английской конструкции речи мне внушила на опыте мисс Хьюз.

Ее основным правилом было: всякая фраза должна в себе заключать начало, середину и конец; она должна быть понятна сама по себе, без всяких дополнительных или обстоятельственных предложений. С нашей русской привычкой к пухлой речи, с ее немецкими придаточными предложениями, было трудновато следовать этому рецепту. Мне приходилось переделывать каждую фразу своей вступительной главы по нескольку раз, и все казалось, что ради ясности я жертвую точностью. Очень медленно устанавливалась новая привычка. Для ускорения дела пришлось перенести занятия в Петербург, где мисс Хьюз могла посвящать мне больше времени.

Так прошла зима 1901–1902 года, и я все еще чувствовал, что моя подготовка далеко не закончена. Между тем стал известен приговор по моему делу: полгода тюрьмы. Я тогда начал хлопоты, чтобы для усовершенствования в английском языке мне было разрешено провести лето в Англии, под условием возвращения к осени для выполнения приговора. Просьба предполагала известное доверие к моим обещаниям, но – она была удовлетворена. Мы условились с мисс Хьюз встретиться в Лондоне и совершить вместе велосипедную прогулку по живописному Северному Уэльсу, где жили ее родные. К нам присоединилась приятельница мисс Хьюз, и составилось дружное трио. Мисс Паттерсон получила прозвище «брат Питер», я назывался «брат Поль» и был присяжным фотографом экспедиции, а мисс Хьюз осталась при своем имени, в качестве нашего начальства. Эта поездка, кроме удовольствия, доставила мне и большую пользу, развязав окончательно мой английский язык. Приближался, однако, срок моего возвращения, и ради экономии мы с моей учительницей решили вернуться морем – по линии Латам, – ее обычной дорогой. За это решение я был наказан морской болезнью, – но приплыл, наконец, благополучно к Петербургской гавани – как раз вовремя, чтобы отправиться с корабля… в тюрьму. Захватив из дома подушку, я отправился в «Кресты», на Выборгской стороне, где на этот раз была назначена отсидка. Но было воскресенье, и меня в тюрьме не приняли. Я вернулся к семье, в Удельную и, уже лучше оснащенный, в сопровождении жены, совершил на следующее утро свое путешествие в тюрьму. На этот раз келья была приготовлена и тюрьма меня приняла.

6. Вторая отсидка и освобождение

«Кресты» были тюрьмой менее комфортабельной, нежели помещение на Шпалерной. Со Шпалерной «пересылали», здесь – отсиживали. Но здесь было мне спокойнее. Не грозили ни показания шпиона, ни подвохи Шмакова. Res была judicata (дело было решено); оставалось отсидеть определенный срок, – и мое «дело» было кончено. К тюремному режиму я привык; уже не было прежней нервности. Не было и назойливого перестукивания заключенных, то ожидавших допроса, то обсуждавших его последствия. Жена приходила на регулярные свидания, присылала пищу и приносила новости. Друзья по-прежнему снабжали сладостями, семья Мякотиных приносила мои любимые нарциссы. Помимо книг из тюремной библиотеки я продолжал, по-прежнему же, получать из своей собственной библиотеки и из Публичной все, что было нужно; я продолжал обрабатывать третий том «Очерков». Словом, это была своего рода временная перемена квартиры, и я мог терпеливо дожидаться конца полугодия тюремной отсидки, не опасаясь никаких новых сюрпризов.

Сюрприз, однако, случился – весьма серьезный и самый неожиданный. Я уже просидел половину срока, когда раз, поздним вечером, меня вызвали из камеры и велели надеть пальто. Что могло это значить? Не допрос, конечно. Но и не освобождение: меня не отправляли «с вещами»… И везли меня не на Тверскую. Тюремная карета остановилась перед домом министерства внутренних дел на Фонтанке. Меня повели не через обыкновенный вход, а какими-то таинственными, пустыми, слабо освещенными коридорами. Я тут даже струхнул немного. Я проходил с провожатыми через несколько дверей, и за каждым входом вырисовывалась неподвижная пара атлетов в костюме скорее лакеев, нежели стражи или чиновников. Наконец, я очутился в передней – мне сообщили, что я вызван для свидания с министром.

Очевидно, Вячеслав Константинович Плеве был хорошо забаррикадирован против непрошеных визитов. Меня ввели в роскошно обставленный мягкой мебелью кабинет Плеве. Хозяин сидел за большим столом и любезным жестом предложил мне занять место в кресле, против него, по другую сторону стола. Дальше было – еще удивительнее. Плеве приказал принести чай и усадил меня за маленький чайный столик, уютно расположенный – как бы для доверительной частной беседы.

В этом тоне он и начал разговор – с комплиментов по поводу моих «Очерков русской культуры». Отсюда он перешел к похвалам моему учителю, проф. Ключевскому, и, наконец, сообщил мне, что Василий Осипович говорил обо мне государю, что меня не следует держать взаперти и что я нужен для науки. Известно, что В. О. был хорошо принят в царской семье и давал уроки чахоточному брату царя Георгию, которого держали в Абас-Тумане. Я тут, кстати, вспомнил, что во время крымской поездки видел экземпляр своих «Очерков» в Ливадийском дворце, в небольшом шкафу, среди случайного подбора книг в хороших переплетах, какие обыкновенно дают в награду учащимся в учебных заведениях.

«Государь, – продолжал Плеве, – поручил мне предварительно познакомиться с вами и поговорить, чтобы вас освободить в зависимости от впечатления». Он и просил меня рассказать откровенно и искренне о всех моих недоразумениях с полицией. Я заметил уже, что мое досье лежало на рабочем столе министра. Плеве даже успел процитировать оттуда несколько внешних данных. Этим как бы заранее устанавливался контроль над пределами моей откровенности.

Должен признать, что этот приступ к беседе, не как с арестантом, а как с равным, – и особенно самый факт предстательства за меня Ключевского произвели на меня сильное впечатление. Мне, в сущности, почти нечего было скрывать, и я сам считал преследование меня полицией нелепым недоразумением режима. Я заговорил с Плеве тоном простого собеседника и придал оттенок шутки моим диалогам со Шмаковым, не обнаружившим никакого моего преступления. Признал, конечно, и доброе отношение ко мне молодежи, вызвавшее десятью годами раньше мое изгнание из университета, высылку из Москвы и допрос меня Лопухиным. Вся эта беседа шла в мирных тонах, без примеси криминального элемента, и обещала кончиться благополучно. Но я не ожидал, что, подготовив настроение, Плеве окажется много искуснее Шмакова и сразу поймает меня на переходе от истории к современной политике.

Он спросил меня в упор: что я сказал бы, если бы он предложил мне занять пост министра народного просвещения! Насколько искренне было это испытание, я не могу судить; во всяком случае, я его не выдержал – и сорвался. Я ответил, что поблагодарил бы министра за лестное для меня предложение, но, по всей вероятности, от него бы отказался. Плеве сделал удивленный вид и спросил: почему же? Я почувствовал, что лукавить здесь нельзя, и ответил серьезно и откровенно. «Потому что на этом месте ничего нельзя сделать. Вот если бы ваше превосходительство предложили мне занять ваше место, тогда я бы еще подумал». Этот свой ответ я помню буквально.

Плеве узнал обо мне из этого ответа, наверное, больше, чем ожидал. Принял ли он его за браваду, за мальчишескую выходку или почувствовал серьезность в тоне ответа, он, во всяком случае, нашелся и не показал вида, что хочет переменить характер беседы. Он, конечно, был и связан ручательством Ключевского и поручением государя. Говорить больше было нечего, и Плеве кончил свидание словами, что обо всем доложит государю и на днях снова меня вызовет.

Прошла неделя после этого визита, и я уже начинал считать, что он не будет иметь благоприятных последствий. Но за мной опять приехали, и прежним порядком я был доставлен в переднюю министра, миновав благополучно великанов в ливреях. Прием, однако, резко контрастировал с прежним. Дальше передней меня на этот раз не пустили – и заставили подождать. Вышел, наконец, Плеве и совсем уже другим тоном, стоя передо мной, как перед просителем, тут же в передней резко отчеканил свой приговор. Его короткое обращение я запомнил наизусть: так оно было выразительно. «Я сделал вывод из нашей беседы. Вы с нами не примиритесь. По крайней мере не вступайте с нами в открытую борьбу. Иначе – мы вас сметем!»

Эти слова, произнесенные повышенным тоном, сопровождались красноречивым жестом опущенной вниз ладони слева направо. Потом, после паузы, министр продолжал более спокойно: «Вы живете на Удельной. Продолжайте там мирно жить и не бывайте в Петербурге. В особенности, не подписывайтесь под петицией писателей, которая там готовится. Иначе вы меня подведете. Я дал о вас государю благоприятный отзыв… Вы свободны»… Плеве повернулся и, не подав мне руки, ушел в кабинет.

А мне его стало жалко. И после первой беседы, и после этой вынужденной амнистии, данной мне невольно, он мне представился каким-то Дон-Кихотом отжившей идеи, крепко прикованным к своей тачке – гораздо более умным, чем та сизифова работа спасения самодержавия, которой он был обязан заниматься. Такое же впечатление произвела на меня потом пророческая записка Дурново, другого охранителя крепости, безвозвратно приговоренной к сдаче. Только Плеве был более цельной и сильной натурой.

Через несколько дней меня и на самом деле освободили.

7. Первая поездка в Америку (1903)

Остававшееся до весны 1903 г. время я употребил, главным образом, для выработки программы курса. По соглашению с Крейном я должен был превратить материал лекций в книгу о России. Книга о России для иностранцев – это снова напоминало мне исходный пункт моих «Очерков» – книги Макензи Уоллеса и Анатоля Леруа Болье. Но американцы, конечно, ждали от меня актуальностей. Россия была в состоянии кризиса. «Russian Crisis» (или «Catastrophe?») – так я уже предполагал и озаглавить книгу. К этой цели надо было приспособить и распределение материала. Я решил выдвинуть вперед историю политической мысли в России, как основу, около которой должно было группироваться все остальное.

Каждое из главных течений политической мысли должно было быть представлено, по примеру «Очерков», отдельно, в своем внутреннем единстве, что давало возможность нагляднее представить процесс эволюции каждого течения. Я разделил, таким образом, содержание лекций на три отдела: консерватизм, либерализм и социализм в России. Но это была все же не «Россия» в ее целом, в ее верованиях, в ее учреждениях, в ее социальном строе. Мой план давал возможность сообщить основные данные обо всем этом в виде дополнений и комментария к истории политической мысли.

К отделу о «консерватизме» я отнес эволюцию верований и учреждений старой России, к «либерализму» – историю дворянства и реформы учреждений, к «социализму» – историю крестьянства и рабочего класса. Этот план должен был быть выполнен в публичных лекциях на летнем учительском съезде в Чикаго. Начало моего текста было уже написано и не раз переписано при содействии моей учительницы. Остальное изложено мной конспективно. Но все это составило только половину будущей книги. Собственно, история русской «катастрофы», доведенная до последних времен, т. е. до конца 1903 года, требовала отдельной трактовки. Забегая вперед, я прибавлю, что, при посредничестве Крейна, я получил приглашение прочесть курс лекций при очень известном и авторитетном в Америке учреждении, названном основателем по имени поэта Лоуэлля, Lowell Institute в Бостоне. В этот курс я и вместил рассказ о русской «катастрофе». И моя книга получила двойное заглавие, соответственно двум темам курсов: «Россия и ее кризис», «Russia and its Crisis». В бостонских лекциях я должен был подойти к самому началу русской революции. Фактически изложение превращалось, таким образом, в пророчество.

Первое мое путешествие по океану сошло очень благополучно. Я запасся лекарством против морской болезни (Mothersill Seasick), которое постоянно употреблял и впоследствии с неизменным успехом, хотя мои друзья и утверждали, что тут больше действует внушение. Я ехал во втором классе, и пестрая второклассная публика не вызывала охоты к общению; тем более свободного времени оставалось для обдумывания лекций. На шестой день показалась знаменитая статуя Свободы, а за ней и единственная в свете панорама небоскребов Нью-Йорка. В те времена ни кино, ни иллюстрированные журналы не популяризировали так, как впоследствии, вида этих мировых достопримечательностей, и я имел возможность получить впечатление, так сказать, из первых рук. Насколько статуя Свободы, благодаря историческим ассоциациям, мне импонировала своим одиноким величием на скале Океана, настолько же показалась странной неполнозубая челюсть перспективы Нью-Йорка. Конечно, выстроившиеся в нестройный ряд гигантские небоскребы не могли не импонировать; но, помимо того, что их действительные размеры нельзя было оценить издали, эти бесчисленные отверстия окон и казарменная архитектура производили впечатление каких-то безличных человеческих ульев или муравейников. Только потом, поднимаясь по «рапидному» лифту на какой-нибудь пятидесятый этаж, можно было понять, что это такое. Надо прибавить, что здесь была представлена только служебная сторона американской жизни; вечером весь квартал небоскребов пустел, и вся толпа служащих во всевозможных учреждениях устремлялась по подземным линиям метрополитена на север города, в «сотые» номера улиц с жилыми квартирами.

После ряда таких допросов, ничего не открывших, меня, наконец, вызвали на Тверскую, заставили долго прождать, наконец, объявили, что я свободен, но жить в Петербурге мне запрещается, и приговор будет объявлен впредь. Помню необыкновенное ощущение свободы – гораздо сильнее того, что я чувствовал в Вене. Я свободно передвигал ноги и видел перед собой длинную перспективу улицы, вместо 3–6 метров моей кельи. Мог идти, куда хочу, направо и налево… но куда идти, не знал. А тяжелая пачка книг, взятая из моей камеры, мешала пешему хождению. Наконец, подъехал извозчик и я дал ему адрес своей квартиры, которую предстояло немедленно ликвидировать… Я просидел в тюрьме около шести месяцев и вышел из нее среди лета 1901 года.

5. В новой ссылке

Куда же ехать? Мои друзья на этот случай уже давно наметили Финляндию. Я даже предусмотрительно взял с собой в тюрьму учебник финской грамматики и подзубрил ее. Мы решили провести остаток лета в маленьком финляндском курорте Ловисе, а тем временем подыскать какое-нибудь помещение у самой границы петербургских предместий. Между прочим, в Ловисе я получил первый практический урок финляндской национальной борьбы. Выйдя на прогулку, я спросил встречного крестьянина о дороге – по-фински. Он сердито ответил мне на гораздо более мне знакомом шведском языке. Я не знал простого факта, что здесь, на побережье, население было шведское и что шведоманы косо смотрели на финноманов.

Мы зажили тихо и мирно; но наше уединение было нарушено одним примечательным эпизодом. В Ловису ко мне приехал политический единомышленник, молодой Дмитрий Евгеньевич Жуковский, и рассказал мне, что наши друзья, Петрункевич, Шаховской и другие, образовали в Швейцарии «Союз освобождения», что они имеют в виду издавать заграничный орган «Освобождение» и предлагают мне сделаться его редактором. Мне это предложение не улыбалось. Едва вернувшись в Россию, я не хотел от нее вновь отрываться с риском остаться навсегда эмигрантом и быть, таким образом, отрезанным от родины. Но я знал, что – независимо от деланного мне предложения – собирается эмигрировать Струве, и посоветовал обратиться с предложением о редакторстве к нему. Жуковский, принявший на себя роль передатчика в наших сношениях, обещал сообщить о моем отказе и о моем совете в центр, которым сделался Петрункевич в своем тверском имении, Машуке. Так и было решено. Сам Петрункевич был против моей эмиграции из России. Он не хотел «обречь Милюкова на судьбу Герцена». Как раз тогда он познакомился со Струве, высланным из Петербурга в Тверь. Но о дальнейших моих сношениях с кружком Петрункевича и с нашим органом, начавшим выходить в Штутгарте, будет сказано ниже. Дальнейшее происходило уже после нашего пребывания в Ловисе.

Для нас найдено было к осени просторное помещение на станции Удельной – в том конце, который считался уже вне пределов Петербурга. Туда мы и переселились; туда – уже в четвертый раз – была перевезена и моя библиотека. На том же самом участке, что и наша дача, жил другой «ссыльный», народоволец 1884 года, поэт П. Ф. Мельшин-Якубович, с женой и ребенком. Люди оказались прекрасные, и наши семьи скоро сблизились. Около нас жила также семья Браудо, служившего в Публичной библиотеке и игравшего большую роль в тайных сношениях только что образовавшихся тогда социалистических партий. Оба они принадлежали к кружку «Русского богатства» и были очень близки с Мякотиными; но Браудо и лично вел свои конспиративные дела, известные только посвященным. Наконец, через линию железной дороги, на некотором расстоянии, находилась Николаевская больница для умалишенных, начальником которой был А. Тимофеев; с ним и с его семьей мы очень сдружились; наши дети учились потом вместе в образцовой школе Герда. С Тимофеевым мы сражались в шахматы, а когда приезжал к нему И. П. Павлов, знаменитый ученый и очень простой и обаятельный человек, играли в городки. Словом, в Удельной мы жили среди своих.

Последние новости из Петербурга привозил нам Браудо; он же налаживал мои сношения с Петербургом; сперва я вел их очень осторожно, но потом осмелел и бывал в Петербурге – 18 минут поездом – чуть ли не каждый день, посещая то Литературный Фонд, то «Русское богатство».

В одно из этих посещений я был приглашен к Ф. Д. Батюшкову для встречи с иностранными гостями. Я нашел у него двух американцев, приехавших в Петербург специально в поисках лектора о России для Чикагского университета. Один из них, мистер Харпер, – духовное лицо – был ректором университета. Другой, говоривший очень мало, привлекал к себе сразу удивительно ласковым выражением глаз, излучавших сердечную доброту. Это был Чарльз Крейн, миллионер и акционер мировой фирмы Вестингхауза. Его интересную биографию я узнал от него самого позднее, когда мы сделались друзьями. Но меньше всего он походил на промышленника. По старинной терминологии, его скорее назвали бы «другом человечества». «Человечество», которому он любил помогать, было, правда, совсем особенное. Его привлекали представители старых культур, оттесненных новыми цивилизациями, борцы за униженных и угнетенных. Между другими он полюбил славянство, а из славян Россию. Его новейшим вкладом было обеспечение при Чикагском университете кафедры, посвященной истории славян. Первым его лектором был молодой тогда Масарик, прочитавший курс лекций в 1901 или 1902 году. Вторым должен был быть я, и Батюшков должен был передать мне это приглашение. Я, разумеется, был польщен и обрадован. Но, во-первых, я еще плохо владел тогда английским языком, а во-вторых, я был ссыльным и ждал административного приговора. Решено было, однако, преодолеть эти трудности: американцы мне давали время для практического изучения языка, а у правительства предполагалось добиться разрешения мне поехать в Америку. Сроком чтения лекций намечалось лето 1903 г., когда при Чикагском университете проектировался съезд американских учителей.

Первой и главнейшей задачей было, конечно, добиться свободного владения языком. До этого мне было далеко. Я помнил, как, приехав из Парижа в Лондон (1897) на увеселительном поезде за 40 франков, я спросил полисмена, как пройти на такую-то улицу, а он, осмотрев меня, вежливо ответил мне по-французски. Мне, очевидно, многого недоставало – просто чтобы заговорить как следует. Мне посчастливилось найти молодую англичанку мисс Хьюз, профессиональную учительницу, которая поняла, что мне нужно, и не думала со мной переучивать грамматику. Каждый день она приезжала на Удельную – и не только мы разговаривали, чтобы усвоить произношение, но я решил вместе с нею приготовить самый текст будущих лекций, написав его прямо по-английски. Тут я только понял, что значит писать прямо на чужом языке. Английская речь, как всякая, имеет свою логику, и это понимание английской конструкции речи мне внушила на опыте мисс Хьюз.

Ее основным правилом было: всякая фраза должна в себе заключать начало, середину и конец; она должна быть понятна сама по себе, без всяких дополнительных или обстоятельственных предложений. С нашей русской привычкой к пухлой речи, с ее немецкими придаточными предложениями, было трудновато следовать этому рецепту. Мне приходилось переделывать каждую фразу своей вступительной главы по нескольку раз, и все казалось, что ради ясности я жертвую точностью. Очень медленно устанавливалась новая привычка. Для ускорения дела пришлось перенести занятия в Петербург, где мисс Хьюз могла посвящать мне больше времени.

Так прошла зима 1901–1902 года, и я все еще чувствовал, что моя подготовка далеко не закончена. Между тем стал известен приговор по моему делу: полгода тюрьмы. Я тогда начал хлопоты, чтобы для усовершенствования в английском языке мне было разрешено провести лето в Англии, под условием возвращения к осени для выполнения приговора. Просьба предполагала известное доверие к моим обещаниям, но – она была удовлетворена. Мы условились с мисс Хьюз встретиться в Лондоне и совершить вместе велосипедную прогулку по живописному Северному Уэльсу, где жили ее родные. К нам присоединилась приятельница мисс Хьюз, и составилось дружное трио. Мисс Паттерсон получила прозвище «брат Питер», я назывался «брат Поль» и был присяжным фотографом экспедиции, а мисс Хьюз осталась при своем имени, в качестве нашего начальства. Эта поездка, кроме удовольствия, доставила мне и большую пользу, развязав окончательно мой английский язык. Приближался, однако, срок моего возвращения, и ради экономии мы с моей учительницей решили вернуться морем – по линии Латам, – ее обычной дорогой. За это решение я был наказан морской болезнью, – но приплыл, наконец, благополучно к Петербургской гавани – как раз вовремя, чтобы отправиться с корабля… в тюрьму. Захватив из дома подушку, я отправился в «Кресты», на Выборгской стороне, где на этот раз была назначена отсидка. Но было воскресенье, и меня в тюрьме не приняли. Я вернулся к семье, в Удельную и, уже лучше оснащенный, в сопровождении жены, совершил на следующее утро свое путешествие в тюрьму. На этот раз келья была приготовлена и тюрьма меня приняла.

6. Вторая отсидка и освобождение

«Кресты» были тюрьмой менее комфортабельной, нежели помещение на Шпалерной. Со Шпалерной «пересылали», здесь – отсиживали. Но здесь было мне спокойнее. Не грозили ни показания шпиона, ни подвохи Шмакова. Res была judicata (дело было решено); оставалось отсидеть определенный срок, – и мое «дело» было кончено. К тюремному режиму я привык; уже не было прежней нервности. Не было и назойливого перестукивания заключенных, то ожидавших допроса, то обсуждавших его последствия. Жена приходила на регулярные свидания, присылала пищу и приносила новости. Друзья по-прежнему снабжали сладостями, семья Мякотиных приносила мои любимые нарциссы. Помимо книг из тюремной библиотеки я продолжал, по-прежнему же, получать из своей собственной библиотеки и из Публичной все, что было нужно; я продолжал обрабатывать третий том «Очерков». Словом, это была своего рода временная перемена квартиры, и я мог терпеливо дожидаться конца полугодия тюремной отсидки, не опасаясь никаких новых сюрпризов.

Сюрприз, однако, случился – весьма серьезный и самый неожиданный. Я уже просидел половину срока, когда раз, поздним вечером, меня вызвали из камеры и велели надеть пальто. Что могло это значить? Не допрос, конечно. Но и не освобождение: меня не отправляли «с вещами»… И везли меня не на Тверскую. Тюремная карета остановилась перед домом министерства внутренних дел на Фонтанке. Меня повели не через обыкновенный вход, а какими-то таинственными, пустыми, слабо освещенными коридорами. Я тут даже струхнул немного. Я проходил с провожатыми через несколько дверей, и за каждым входом вырисовывалась неподвижная пара атлетов в костюме скорее лакеев, нежели стражи или чиновников. Наконец, я очутился в передней – мне сообщили, что я вызван для свидания с министром.

Очевидно, Вячеслав Константинович Плеве был хорошо забаррикадирован против непрошеных визитов. Меня ввели в роскошно обставленный мягкой мебелью кабинет Плеве. Хозяин сидел за большим столом и любезным жестом предложил мне занять место в кресле, против него, по другую сторону стола. Дальше было – еще удивительнее. Плеве приказал принести чай и усадил меня за маленький чайный столик, уютно расположенный – как бы для доверительной частной беседы.

В этом тоне он и начал разговор – с комплиментов по поводу моих «Очерков русской культуры». Отсюда он перешел к похвалам моему учителю, проф. Ключевскому, и, наконец, сообщил мне, что Василий Осипович говорил обо мне государю, что меня не следует держать взаперти и что я нужен для науки. Известно, что В. О. был хорошо принят в царской семье и давал уроки чахоточному брату царя Георгию, которого держали в Абас-Тумане. Я тут, кстати, вспомнил, что во время крымской поездки видел экземпляр своих «Очерков» в Ливадийском дворце, в небольшом шкафу, среди случайного подбора книг в хороших переплетах, какие обыкновенно дают в награду учащимся в учебных заведениях.

«Государь, – продолжал Плеве, – поручил мне предварительно познакомиться с вами и поговорить, чтобы вас освободить в зависимости от впечатления». Он и просил меня рассказать откровенно и искренне о всех моих недоразумениях с полицией. Я заметил уже, что мое досье лежало на рабочем столе министра. Плеве даже успел процитировать оттуда несколько внешних данных. Этим как бы заранее устанавливался контроль над пределами моей откровенности.

Должен признать, что этот приступ к беседе, не как с арестантом, а как с равным, – и особенно самый факт предстательства за меня Ключевского произвели на меня сильное впечатление. Мне, в сущности, почти нечего было скрывать, и я сам считал преследование меня полицией нелепым недоразумением режима. Я заговорил с Плеве тоном простого собеседника и придал оттенок шутки моим диалогам со Шмаковым, не обнаружившим никакого моего преступления. Признал, конечно, и доброе отношение ко мне молодежи, вызвавшее десятью годами раньше мое изгнание из университета, высылку из Москвы и допрос меня Лопухиным. Вся эта беседа шла в мирных тонах, без примеси криминального элемента, и обещала кончиться благополучно. Но я не ожидал, что, подготовив настроение, Плеве окажется много искуснее Шмакова и сразу поймает меня на переходе от истории к современной политике.

Он спросил меня в упор: что я сказал бы, если бы он предложил мне занять пост министра народного просвещения! Насколько искренне было это испытание, я не могу судить; во всяком случае, я его не выдержал – и сорвался. Я ответил, что поблагодарил бы министра за лестное для меня предложение, но, по всей вероятности, от него бы отказался. Плеве сделал удивленный вид и спросил: почему же? Я почувствовал, что лукавить здесь нельзя, и ответил серьезно и откровенно. «Потому что на этом месте ничего нельзя сделать. Вот если бы ваше превосходительство предложили мне занять ваше место, тогда я бы еще подумал». Этот свой ответ я помню буквально.

Плеве узнал обо мне из этого ответа, наверное, больше, чем ожидал. Принял ли он его за браваду, за мальчишескую выходку или почувствовал серьезность в тоне ответа, он, во всяком случае, нашелся и не показал вида, что хочет переменить характер беседы. Он, конечно, был и связан ручательством Ключевского и поручением государя. Говорить больше было нечего, и Плеве кончил свидание словами, что обо всем доложит государю и на днях снова меня вызовет.

Прошла неделя после этого визита, и я уже начинал считать, что он не будет иметь благоприятных последствий. Но за мной опять приехали, и прежним порядком я был доставлен в переднюю министра, миновав благополучно великанов в ливреях. Прием, однако, резко контрастировал с прежним. Дальше передней меня на этот раз не пустили – и заставили подождать. Вышел, наконец, Плеве и совсем уже другим тоном, стоя передо мной, как перед просителем, тут же в передней резко отчеканил свой приговор. Его короткое обращение я запомнил наизусть: так оно было выразительно. «Я сделал вывод из нашей беседы. Вы с нами не примиритесь. По крайней мере не вступайте с нами в открытую борьбу. Иначе – мы вас сметем!»

Эти слова, произнесенные повышенным тоном, сопровождались красноречивым жестом опущенной вниз ладони слева направо. Потом, после паузы, министр продолжал более спокойно: «Вы живете на Удельной. Продолжайте там мирно жить и не бывайте в Петербурге. В особенности, не подписывайтесь под петицией писателей, которая там готовится. Иначе вы меня подведете. Я дал о вас государю благоприятный отзыв… Вы свободны»… Плеве повернулся и, не подав мне руки, ушел в кабинет.

А мне его стало жалко. И после первой беседы, и после этой вынужденной амнистии, данной мне невольно, он мне представился каким-то Дон-Кихотом отжившей идеи, крепко прикованным к своей тачке – гораздо более умным, чем та сизифова работа спасения самодержавия, которой он был обязан заниматься. Такое же впечатление произвела на меня потом пророческая записка Дурново, другого охранителя крепости, безвозвратно приговоренной к сдаче. Только Плеве был более цельной и сильной натурой.

Через несколько дней меня и на самом деле освободили.

7. Первая поездка в Америку (1903)

Остававшееся до весны 1903 г. время я употребил, главным образом, для выработки программы курса. По соглашению с Крейном я должен был превратить материал лекций в книгу о России. Книга о России для иностранцев – это снова напоминало мне исходный пункт моих «Очерков» – книги Макензи Уоллеса и Анатоля Леруа Болье. Но американцы, конечно, ждали от меня актуальностей. Россия была в состоянии кризиса. «Russian Crisis» (или «Catastrophe?») – так я уже предполагал и озаглавить книгу. К этой цели надо было приспособить и распределение материала. Я решил выдвинуть вперед историю политической мысли в России, как основу, около которой должно было группироваться все остальное.

Каждое из главных течений политической мысли должно было быть представлено, по примеру «Очерков», отдельно, в своем внутреннем единстве, что давало возможность нагляднее представить процесс эволюции каждого течения. Я разделил, таким образом, содержание лекций на три отдела: консерватизм, либерализм и социализм в России. Но это была все же не «Россия» в ее целом, в ее верованиях, в ее учреждениях, в ее социальном строе. Мой план давал возможность сообщить основные данные обо всем этом в виде дополнений и комментария к истории политической мысли.

К отделу о «консерватизме» я отнес эволюцию верований и учреждений старой России, к «либерализму» – историю дворянства и реформы учреждений, к «социализму» – историю крестьянства и рабочего класса. Этот план должен был быть выполнен в публичных лекциях на летнем учительском съезде в Чикаго. Начало моего текста было уже написано и не раз переписано при содействии моей учительницы. Остальное изложено мной конспективно. Но все это составило только половину будущей книги. Собственно, история русской «катастрофы», доведенная до последних времен, т. е. до конца 1903 года, требовала отдельной трактовки. Забегая вперед, я прибавлю, что, при посредничестве Крейна, я получил приглашение прочесть курс лекций при очень известном и авторитетном в Америке учреждении, названном основателем по имени поэта Лоуэлля, Lowell Institute в Бостоне. В этот курс я и вместил рассказ о русской «катастрофе». И моя книга получила двойное заглавие, соответственно двум темам курсов: «Россия и ее кризис», «Russia and its Crisis». В бостонских лекциях я должен был подойти к самому началу русской революции. Фактически изложение превращалось, таким образом, в пророчество.

Первое мое путешествие по океану сошло очень благополучно. Я запасся лекарством против морской болезни (Mothersill Seasick), которое постоянно употреблял и впоследствии с неизменным успехом, хотя мои друзья и утверждали, что тут больше действует внушение. Я ехал во втором классе, и пестрая второклассная публика не вызывала охоты к общению; тем более свободного времени оставалось для обдумывания лекций. На шестой день показалась знаменитая статуя Свободы, а за ней и единственная в свете панорама небоскребов Нью-Йорка. В те времена ни кино, ни иллюстрированные журналы не популяризировали так, как впоследствии, вида этих мировых достопримечательностей, и я имел возможность получить впечатление, так сказать, из первых рук. Насколько статуя Свободы, благодаря историческим ассоциациям, мне импонировала своим одиноким величием на скале Океана, настолько же показалась странной неполнозубая челюсть перспективы Нью-Йорка. Конечно, выстроившиеся в нестройный ряд гигантские небоскребы не могли не импонировать; но, помимо того, что их действительные размеры нельзя было оценить издали, эти бесчисленные отверстия окон и казарменная архитектура производили впечатление каких-то безличных человеческих ульев или муравейников. Только потом, поднимаясь по «рапидному» лифту на какой-нибудь пятидесятый этаж, можно было понять, что это такое. Надо прибавить, что здесь была представлена только служебная сторона американской жизни; вечером весь квартал небоскребов пустел, и вся толпа служащих во всевозможных учреждениях устремлялась по подземным линиям метрополитена на север города, в «сотые» номера улиц с жилыми квартирами.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: