По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

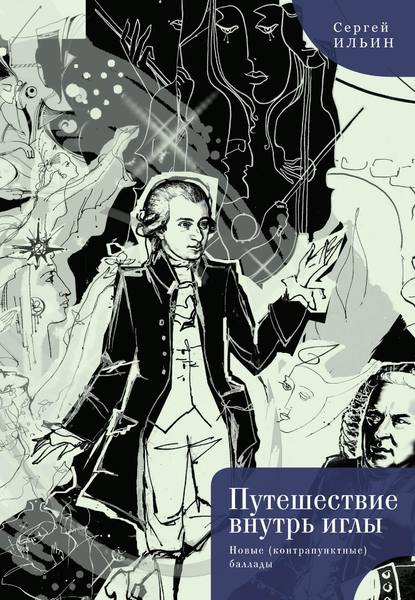

Путешествие внутрь иглы. Новые (конструктивные) баллады

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Им встретился мальчик странный:

собрался он рыб удить

в дождливой громадной луже,

где рыб не могло и быть.

В трамвае сидели люди,

болтая о том и сем,

но лишь он к ним обращался,

в горле вставал у них ком:

будто на чуждом наречье,

он все обращался к ним,

они ж от него скрывали,

каким он был им чужим:

сочувствуя отводили

догадливые глаза,

и взгляд его застилала

обидчивая слеза.

Вот наконец и достигли

они родного двора:

детство припомнить и юность

пришла для него пора, —

минувшая жизнь с отъездом

не только распалась в прах,

мстить за себя ему стала,

являясь все чаще в снах,

тогда как все эмигрантство,

в котором он счастлив был,

ни разу и не приснилось:

но кто же смысл его смыл?

И если у сна со смертью

глубокая общность есть,

не выиграл он ни йоты,

в Мюнхене вздумав осесть:

сойдет с него эмигрантство,

как старая чешуя,

останется русская сущность —

бессмертная, как змея.

И мыслью этой пронзенный,

в которой обмана нет,

опять обратил вниманье

на странный вокруг он свет,

и тонкая – ниоткуда —

вонзилась в него печаль,

и больше всего на свете

себя ему стало жаль.

Зачем он сюда приехал?

вернется ли он назад?

в душе поселились разом —

чистилище, рай и ад.

Благо, желая развеять

черные мысли его,

отец ему знак вдруг сделал,

не вымолвив ничего.

И точно: перед подъездом,

взгляд держа у земли,

бывшая одноклассница

что-то чертила в пыли

носком старомодной туфли,

точно карандашом,

и жадно пломбир лизала

острым своим язычком.

И спрашивать она стала,

помнит ли он, кто она,

и что у него за паспорт,

и ласкова ли жена,

чем хороша заграница,

какой он проделал путь,

и не хотел бы в награду

мороженого лизнуть?..

От этих странных вопросов

кругом пошла голова,

а в тополях шелестела

цинковая их листва…

И солнце в небе сияло,

и не было облаков, —

это и было мгновенье,

в котором – веки веков.

Даром за все это время

тайны срывая печать,

слова ему не сказала

его же родная мать?