По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

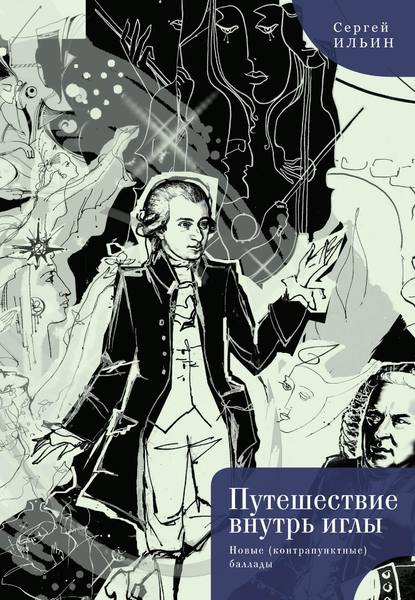

Путешествие внутрь иглы. Новые (конструктивные) баллады

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

2

Иногда каждому из нас приходится быть одному: не потому, что рядом не оказалось человека, который мог бы нас понять, а поняв, и простить, нет, не поэтому, а потому, что никакой человек и даже никакое живое существо не смогли бы выдержать столько холодной и отчужденной задумчивости, которая сквозит иногда в нашем взгляде, когда мы думаем, будто увидели, наконец, жизнь без иллюзий и без прикрас, этот взгляд – как будто стараешься проникнуть вовнутрь иглы, однако продолжаешь скользить по ее блестящей поверхности, быть может, подобный взгляд был у Иннокентия Смоктуновского, когда он играл князя Мышкина, а может и нет, неважно, – так или иначе, этот взгляд лучше всего выдерживают предметы неодушевленные, и потому надо быть им за это благодарным, а значит, относиться к ним по меньшей мере как к домашним животным или еще лучше – как к близким людям, то есть проявлять к ним любящую доброту и не расставаться с ними до последнего, – пока мы сами не уйдем туда, откуда они нам смогут только сниться, – и не обижаться на них, если в один прекрасный момент мы вдруг догадаемся, что и вещи давным-давно смотрят на нас как на одну из них, то есть как на одушевленную вещь, – не оттого ли, если пристально наблюдать за ними, нам кажется всегда немного странным, что они молчат и не двигаются?

В поисках объяснения этого любопытного феномена нам придется допустить, что вещи притаились и делают вид, что не замечают нашего пристального за ними наблюдения, и лишь при более внимательном размышлении мы поневоле вспомним ту простую истину, о которой не уставал повторять еще Будда, а именно: что мы сами не более, чем вещи, только бесконечно более сложные, вещи, состоящие из «агрегатов» тела, ощущений, восприятий, представлений и мышления, их комбинации беспредельны, но суть от этого не меняется.

Да, мы – одушевленные вещи, не больше, но и не меньше, и то, что обыкновенные, то есть неодушевленные вещи об этом давным-давно догадались, есть всего лишь элементарная логическая закономерность, а наша так называемая индивидуальность ничего ровным счетом не доказывает, потому что и любая решительно вещь, любое растение и любое животное, любой минерал и любой пейзаж, даже любая минута дня и ночи в конечном счете неповторимы, а стало быть, и индивидуальны, – оттого-то и выходит, что мир, понятый как «факультет ненужных вещей» (Ю. Домбровский), продолжает оставаться по крайней мере столь же великим и загадочным, как и мир, сотворенный Господом Богом, – итак, все без исключения суть вещи, – музыка Баха: изумительная духовная вещь, без которой дня нельзя прожить и которая упраздняет за ненадобностью многие другие, подобные ей духовные вещи; ночное звездное пространство: еще более колоссальная, потрясающая, но совершенно чужеродная нам, людям, вещь; время: самая непостижимая в мире вещь; мироздание предвечное: одна очень странная вещь; мироздание, возникшее из Первовзрыва: другая и не менее странная вещь; многочисленные гипотетические измерения реальности: вещи не для нашего ума; гномы и эльфы: вещи между воображением и действительностью; любовь: вещь, которую каждый понимает по-своему; секс: вещь, которую каждый испытывает приблизительно одинаково; буддийская медитация: самая сложная и субтильная в области человеческого сознания вещь; болезнь, старость и смерть: три общеизвестные, родственные между собой вещи; свет: вещь; и тьма: тоже вещь; кастрюля: самая обыденная в мире вещь; и оригинальная мысль: тоже вещь, но не совсем обыденная; далее, человек в пределах одной жизни: одна вещь; а человек, взятый в круговороте своих инкарнаций: другая вещь; и тот же человек, пребывающий после смерти вечно в астрале: третья вещь; так что и мысль, утверждающая возможность этих взаимоисключающих решений: вещь; как и другая, настаивающая на их невозможности мысль: тоже всего лишь вещь, – итак, все без исключения суть вещи.

И в этом нет ничего унизительного, напротив, под вещью мы подразумеваем всего лишь замкнутый на себя феномен и по этой причине внутренне вполне завершенный: не имеющий, строго говоря, ни начала, ни конца, – ведь начало и конец суть только формальные условия существования завершенного в себе феномена, сам же по себе феномен безусловен, и оба эти антиномических момента – условный и безусловный – сводят с ума человеческий ум, потому что они, собственно, не его ума дело, и постичь их нельзя; ведь ясно, к примеру, что мы не могли бы существовать без наших родителей, но наша сущность от них независима, и сколько ни рассуждай на эту тему, дальше сказанного в этих двух фразах не пойдешь, – то есть все в мире, с одной стороны, возникает и исчезает, как облако в полдневной лазури, но и все в мире, с другой стороны, вечно и неизменно, как то же облако, запечатленное на полотне мастерской кистью, – поэтому вещи не нуждаются ни в объяснении, ни в оправдании, их странно отрицать и еще более странно утверждать, они скромны, как полевые цветы, но и исполнены собственного достоинства, как незабвенный граф де Ла Фер (Атос), так что и субъект, и объект вкупе с их игривыми вариациями суть не более, чем мнимо противоположные вещи, а мир, из них состоящий, есть факультет ненужных или нужных вещей, без разницы, ведь обыгрывание названия чьей-то книги – тоже пустая, по большому счету, вещь.

И вот, когда все вокруг в пробужденном сознании становится вещами: решительно все, без какого-либо исключения, тогда и наступает состояние, при котором кажется, будто не к чему больше стремиться, потому что любое стремление вкупе с его результатом есть всего лишь вещь, без которой можно вполне обойтись, но можно и не обходиться, потому что жизнь без стремлений – если она вообще возможна – тоже не более чем вещь, хотя и самая субтильная и загадочная, то есть в состоянии медитации приходится постоянно и заново освобождаться от жизни как таковой, проявления которой, как легко догадаться, беспредельны, – и это освобождение сродни плаванию против течения, и вот оно-то, быть может, только и делает медитацию тем, что она есть по сути, то есть точечным круговоротом самых субтильных душевных энергий, – в самом деле, ведь все, что нам суждено достигнуть при напряжении всех наших сил и в пределах этой нашей жизни, есть уже и заранее обыкновенная вещь, и никогда она не будет больше и значительней той вещи, которая есть у нас сейчас, то есть нашего теперешнего состояния, пока мы ничего не достигли и ничем в жизни не стали, – и точно так же не о чем нам жалеть, потому что то, что мы потеряли, есть лишь вещь, равная всем вещам, которые у нас остались, все суть вещи, как же мы раньше об этом не догадывались? и потому, пытаясь скрыть это слишком явное внутреннее превосходство вещей над нами, мы, вместо того, чтобы самим стать тем, чем мы есть на самом деле, то есть вещью, подстраиваем вещи под себя: например, игриво представляем себе, будто они вот-вот сдвинутся с места или оживут под нашим пристальным взглядом.

Это, конечно, своего рода магия: так волшебник Сокура из прекрасного фильма о седьмом путешествии Синдбада оживлял скелет; здесь корень дьявольщины, но здесь же и механизм веры во все Высшее, потому что жить в мире вещей не только не просто, а очень даже трудно, точнее, почти невозможно, – в мире вещей можно только медитировать: о чем? да о тех же вещах, о чем же еще? но тот, кто хочет жить, не удовлетворяется одной медитацией, и потому он вынужден разрушать святые скрижали вещей, чтобы из их чрева на свет божий вышла иллюзия, будто люди и животные, боги и демоны, духи и инопланетяне, и вообще все, все, все – есть что-то иное и большее, чем просто вещи; вот жизнь и есть эта иллюзия быть больше, чем просто вещью, но в иные моменты – странные, необъяснимые, гамлетовские моменты – жизнь, точно помня о своем возникновении из вещи, вдруг замирает в чьем-нибудь особенно внимательном и пристальном сознании, отражаясь в остановившемся зрачке как вещь, – и тогда наступает состояние великого, последнего и необратимого удивления.

Быть до такой степени удивленным – значит видеть жизнь и все в жизни как вещи, то есть в аспекте чистого бытия, – беда лишь в том, что это нисколько не мешает нам жить дальше и как ни в чем ни бывало, а тем самым происходит накопление «факультета ненужных вещей»: ведь каждое мгновение жизни создает тысячи новых вещей, и весь вопрос только в том, будут ли они когда-нибудь до конца осознаны, если будут – хорошо, и тогда мы испытываем блаженство великого и последнего удивления, если же нет – тоже не страшно, поскольку неосознанность жизни есть точно такая же вещь, как и полная ее осознанность, – первая не мешает второй и может существовать сколько ей угодно.

XXV. Баллада об Ахиллесовой Пяте Поэзии

1

Часто поэтов не жалует власть,

ибо предельно им малую часть

целостной жизни дано показать:

жанра стихов такова уже стать.

Только лишь мысли да чувства одни

в недоумении ночи и дни

с рифмой игривой должны проводить:

вместо того, чтоб воистину – жить.

А между тем каждый хочет тиран —

царь ли, король, император иль хан —

общий у всех здесь властителей нрав,

каждый властитель отчасти здесь прав —

чтоб злодеяния в мире его

были чуть-чуть не «от мира сего».

Волю Истории в них показать

и – злую волю свою оправдать,

вот о чем втайне мечтает тиран:

царь ли, король, император иль хан.

Этого сделать не может поэт —

ведь у искусства его слабый свет.

Снова творя как бы из ничего,

ложное он создает волшебство.

И хоть и есть в нем закваска творца,

трудно поверить в него до конца.

Там же, где к образу веры в нас нет,

гаснет искусства великого свет.

Правда, останется после него

второстепенное, но – мастерство.

Жить с ним и в нем до конца обречен,

точно с пятой Ахиллесовой, он.

2

Деспотическая власть потому недолюбливает поэтов, что чувствует в глубине души – а у такой власти, как и любого демона, тоже есть душа – что поэтический дар по природе своей слишком односторонен, чтобы охватить жизнь во всей ее существенной целокупности, а именно это для демона власти есть вопрос жизни и смерти: ведь ничто в мире не бывает случайным, и если в тот или иной исторической момент и в той или иной отдельно взятой стране бразды правления захватила кровавая элита или единоличный тиран, то и для этого есть какие-то глубокие исторические основания, но вывести их на свет божий, а главное, оправдать их на весах бытия – то есть перед лицом вечности – может только художник, настоящий художник, и как правило, в жанре прозы: лирическому поэту такая задача просто не по плечу, – и вот демон власти инстинктивно тянется к таким художникам, заигрывает с ними, всячески поощряет их совершить великое таинство художественного преображения жизни – в данном случае, обремененной многочисленными и чудовищными жестокостями – дабы самому в качестве того или иного персонажа или, на худой конец, в «атмосфере между строк» обрести последнее оправдание, а с ним и вечное бытие.

Да, демон власти, демон-провокатор, демон-убийца знает, что перед судом морали ему никогда не оправдаться, поэтому он заранее презирает и ненавидит этот суд, предпочитая ему высший суд (прозаического) искусства, а поэтов, даже самых талантливых, он причисляет к апологетам морали и, нужно сказать, не без некоторого основания: ведь поэты не могут создавать законченного образа человека, их удел творить лишь образные чувства и мысли, а это еще не все, это, как говорится, «на любителя», это очень редко проходит сквозь игольное ушко последнего преображения и оправдания жизни.

И потому, когда разгорается смертоносный конфликт между оппозиционной лирикой и деспотической властью, и первая оказывается в положении голубя в когтях коршуна, не следует все-таки забывать – исключительно справедливости ради – что и на нем, этом душевно чистом и трогательно-невинном, как голубь, участнике конфронтации, лежит некая малая и, если угодно, мистическая вина – злые языки вообще поговаривают, что никакая противоборствующая сторона не может быть вполне невинной – вина однострунного озвучивания жизни.

3

Нет большей радости для праздного поэта,

чем, Бога предварительно лишив его опор,

и совести протест оставив без ответа,

затеять с ним пустой и бесполезный спор:

для вида упрекнуть его в страданьях мира,

для вида Гудвином-волшебником назвать,

для вида сотворить в нем ложного кумира, —

чтобы для вида его с гордостью свергать.

А главное – чтоб в Ахиллесовой отваге

в том поединке страшном с честью лечь костьми:

хоть только с тенью и хоть только на бумаге,

поднявшись над собой, но больше – над людьми.

4

Допустим, что окружающие нас вещи действительно созданы богомтворцом, но тогда следы творения должны как-то в вещах присутствовать: скажем, наподобие высокопотенциированных гомеопатических лекарств, практически не содержащих уже действующее вещество, – эти следы поэтому невозможно выявить в чистом виде, как это пытаются сделать философии и религии – ведь они неотделимы от вещей, как сознание от мозга, но их нельзя обнаружить и в глубине вещей, потому что они иноприродны вещам, как сознание иноприродно мозгу.

И вот тогда иным энтузиастам приходит в голову гениальная идея перетряхивать имена вещей до тех пор, пока в результате тряски ни начнут сыпаться из их чрева разного рода иррациональная отсебятина: так заезжий гастролер перетряхивает свои карманы и оттуда с завидной закономерностью являются платки, карты, красочные шары, яйца и даже голуби.

Эту иррациональную отсебятину принято еще называть «откровениями свыше», процесс перетряхивания зовется «поэзией», а энтузиастов-фокусников именуют «поэтами», – и все-таки приходится допустить, что иные из них – о графоманах речи нет – в виде строжайшего исключения и на самом деле говорят языком богов, или по крайней мере, языком Орфея: математическим доказательством такого предположения является тот факт, что они нисколько не стесняются, когда читают свои стихи публично – они в этот момент подобны Адаму и Еве, которые еще не знают, что они нагие и что им поэтому должно быть стыдно.

5