По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

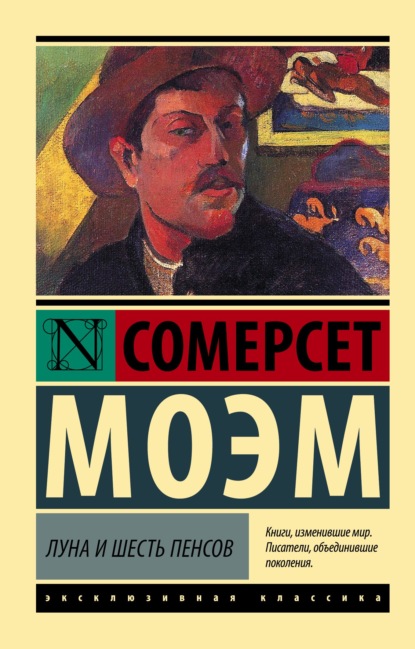

Луна и шесть пенсов

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Луна и шесть пенсов

Сомерсет Моэм

Эксклюзивная классика (АСТ)

Потрясающая история художника, бросившего все ради своей мечты.

Его страсть – свобода.

Его жизнь – творчество.

Его рай – экзотический остров Полинезии.

А его прошлое – лишь эскиз к самой величайшей его работе, в которой слилось возвышенное и земное, «луна» и «шесть пенсов».

Сомерсет Моэм

Луна и шесть пенсов

© The Royal Literary Fund, 1919

© Перевод. В. Бернацкая, 2021

© Издание на русском языке AST Publishers, 2022

* * *

Глава первая

Признаюсь, что, познакомившись с Чарльзом Стриклендом, я не заметил ничего, что выделяло бы его из общей массы. Зато в наше время мало кому придет в голову отрицать, что он великий человек. Я не имею в виду величие преуспевающего политика или удачливого военачальника: оно в большей степени связано с занимаемым местом, чем с самим человеком, и часто изменение обстоятельств доводит его до весьма скромных размеров. Вне своего кабинета премьер-министр часто выглядит всего лишь напыщенным краснобаем, а генерал без армии – персонажем ярмарочного представления. Величие Чарльза Стрикленда было настоящим. Возможно, вы не станете поклонником его живописи, но равнодушны к ней не останетесь. Его картины волнуют, от них трудно оторвать взгляд. Прошло то время, когда он был предметом насмешек, и теперь нет необходимости защищать его эксцентричность, и не считается извращенностью его превозносить, а к недостаткам стали относиться как к естественному продолжению достоинств. Споры о месте Стрикленда в искусстве, однако, не прекращаются, и неумеренная хвала поклонников раздражает не менее, чем пренебрежительное отношение недоброжелателей. Одно несомненно: в его лице мы имеем гения. Мне кажется, самое интересное в искусстве – личность художника, и если она уникальна, можно простить ему тысячу просчетов. На мой взгляд, Веласкес превосходит в мастерстве Эль Греко, но к нему привыкаешь, и привычка притупляет чувство восхищения: критянин же, чувственный и трагический, раскрывает вечную жертвенность своей души. Актер, художник, поэт или музыкант дарит нам эстетическое наслаждение своим искусством, возвышенным или прекрасным; но оно сходно с сексуальным удовлетворением и его дикой первобытностью: автор выставляет напоказ самого себя. Разгадывание его секрета увлекательно, как распутывание детективной истории. Но ответа вы не получите, как и разгадку мироздания. Даже самые незначительные произведения Стрикленда говорят о нем как о личности необычной, страдающей и сложной, и именно это не дает возможности тем, кто не любит его картины, оставаться равнодушными, возбуждая жгучий интерес к его личности и судьбе.

Не прошло и четырех лет со смерти Стрикленда, как Морис Гюре написал знаменитую статью в «Меркур де Франс», вызвавшую неизвестного художника из забвения и проложившую тропу, по которой далее следовали с большим или меньшим успехом другие писатели. В течение долгого времени Гюре считался в этом вопросе неоспоримым авторитетом, его заявления, хоть и казались экстравагантными, не могли не произвести на публику впечатления, последующие изыскания лишь подтвердили его правоту, и репутация Чарльза Стрикленда прочно укрепилась на фундаменте, заложенном первым исследователем. Зарождение славы этого художника – один из наиболее романтических эпизодов в истории искусства. Но я не стану касаться картин Чарльза Стрикленда, если только они не характеризуют его личность. Я не разделяю мнение тех художников, которые высокомерно заявляют, что любители ничего не понимают в живописи и лучше всего таким людям молчать с умным видом или оценивать произведение искусства с помощью кошелька. Огромная ошибка – видеть в искусстве только мастерство, доступное лишь профессионалам: искусство – яркое проявление чувств, а этот язык понятен всем. Но я допускаю, что критик, не обладающий познаниями в живописной технике, редко может сказать что-то стоящее, а мое невежество в этом вопросе вопиюще. К счастью, мне нет нужды пускаться в такую авантюру, так как мой друг, мистер Эдвард Леггат, одинаково наделенный талантом как в литературе, так и в живописи, дал исчерпывающий анализ творчества Чарльза Стрикленда в небольшой книге, изумительной по стилю, который, по несчастью, больше присущ французскому перу, нежели английскому.

В своей знаменитой статье Морис Гюре прочертил жизненный путь Чарльза Стрикленда довольно кратко – возможно, с целью пробудить в читателях интерес к подробностям. Одержимый бескорыстной любовью к искусству, он страстно желал привлечь внимание сведущих людей к таланту в высшей степени оригинальному, но, будучи хорошим журналистом, понимал, что легче достигнет своей цели, если использует «человеческий интерес». И когда люди, встречавшиеся со Стриклендом в прошлом: писатели, знавшие его по Лондону, художники, проводившие с ним время в кафе на Монмартре, обнаружили, к своему удивлению, что тот, в ком они привыкли видеть неудачливого собрата, вдруг оказался подлинным гением, тогда-то и стали появляться во французских и американских журналах в большом количестве статьи с воспоминаниями о Стрикленде и его творчестве; раздувая популярность художника, они еще больше разжигали любопытство публики. Тема была благодарная, и трудолюбивый Вейтбрехт-Ротолц в своей внушительной монографии привел впечатляющий список авторитетных источников.

Человеческая раса имеет склонность к мифотворчеству. Она с жадностью смакует все необычные и таинственные случаи из жизни тех, кто выделился из среды себе подобных, складывает о них легенды, а затем истово верит в них. Понятен этот романтический протест против серости жизни. Герою легенды уготован пропуск в бессмертие. Ироничный философ с улыбкой отметит, что сэр Уолтер Рэли навечно вошел в память потомков не тем, что присвоил английские названия до того неведомым странам, а тем, что бросил свой плащ Елизавете под ноги, дабы королева-девственница их не замочила. Чарльз Стрикленд жил неприметно. У него было больше врагов, чем друзей. Поэтому нет ничего удивительного в том, что писавшие о нем раскрашивали свои скудные воспоминания яркой фантазией, хотя и в том достоверном, что известно о нем, есть шанс отыскать романтические моменты: жизнь обошлась с ним достаточно жестоко, характер был странный и скверный, а судьба чинила много препятствий. Со временем легенда обрела такую основательность, что разумный историк не решился бы на нее посягнуть.

Но преподобного Роберта Стрикленда трудно причислить к разумным историкам. Он написал биографию отца с конкретным намерением «убрать некоторые неточности, получившие в обществе широкое распространение» в отношении последнего периода жизни художника, которые «причиняют боль и поныне живущим людям». Действительно, многое из того, что писалось о жизни Стрикленда, могло шокировать членов уважаемого семейства. Книга сына меня от души развлекла, с чем я могу себя поздравить, потому что в целом она настоящая тягомотина. Стрикленд предстает там образцовым мужем и отцом, добряком, трудягой и высоконравственным человеком. На мой взгляд, современный священнослужитель довольно преуспел в науке, которая, кажется, именуется экзегезой[1 - Толкование текста, особенно священного.], а ловкость, с какой преподобный Роберт Стрикленд «интерпретировал» факты из жизни отца в духе, какой и приличествует покорному сыну, убедила меня в том, что со временем он высоко поднимется в церковной иерархии. Я так и вижу на его мускулистых икрах епископские чулки. Поступок преподобного был смелым, но рискованным. Легенда, возможно, способствовала росту популярности художника, ведь многих влекло к искусству Стрикленда неприятие его личности или даже отвращение к ней, а других – сострадание к его ужасному концу. Благие намерения сына несколько охладили пыл почитателей. Вскоре после выхода новой биографии Стрикленда и вызванных ею споров одна из самых значительных работ художника «Самарянка» была продана на аукционе Кристи на 235 фунтов дешевле, чем девятью месяцами ранее, когда ее приобрел известный коллекционер, из-за внезапной смерти которого картина вновь пошла с молотка. Возможно, даже всей мощи и оригинальности Чарльза Стрикленда недостало бы, чтобы повернуть колесо фортуны в свою сторону, если б не мифотворческая способность человечества, откинувшая с негодованием версию, не утолявшую его жажду необычного. А тут еще вышла в свет книга доктора Вейтбрехта-Ротолца, развеявшая опасения всех любителей искусства.

Доктор Вейтбрехт-Ротолц принадлежит к той школе историков, которые убеждены, что человеческая природа не просто порочна, а безмерно порочна, потому читатель и получает от их книг гораздо больше удовольствия, чем от книг историков, злонамеренно выставляющих великих романтических героев средоточием домашних добродетелей. Со своей стороны могу сказать, что меня расстроило бы, если б между Антонием и Клеопатрой не было никаких других отношений, кроме экономических; и потребуется гораздо больше доказательств, чем, хвала богу, могут предоставить историки, чтобы доказать мне, что Тиберий был столь же безгрешен и благонамерен, как король Георг V. Доктор Вейтбрехт-Ротолц до такой степени разнес в пух и прах целомудренную биографию преподобного, что трудно не испытать жалость к незадачливому священнику. Его пристойная сдержанность приравнивалась к лицемерию, уклончивое многословие – ко лжи, умолчание – к предательству. И на основании погрешностей, достойных порицания у обычного автора, но простительных сыну, вся англосаксонская раса обвинялась в ханжестве, жульничестве, претенциозности, коварстве и нечистоплотности. Лично я считаю, что мистер Стрикленд поступил опрометчиво, когда, решив опровергнуть слухи о «размолвках» между отцом и матерью, привел строки из написанного в Париже письма Чарльза Стрикленда, в котором он говорит о жене как о «порядочной женщине», ибо доктор Вейтбрехт-Ротолц опубликовал факсимиле письма, где этот отрывок приводится полностью: «Черт бы побрал мою жену. Она порядочная женщина. Гори она в аду». Надо сказать, что церковь в свои лучшие дни поступала с неугодными ей свидетельствами иначе.

Доктор Вейтбрехт-Ротолц был горячим поклонником Чарльза Стрикленда, и не было никакой опасности, что он примется его обелять. Доктор зорко подмечал низменные мотивы внешне благопристойных действий художника. К тому же он был не только знатоком искусства, но и психопатологом и хорошо разбирался в мире подсознательного. Ни один мистик не смог бы сравниться с ним в умении прозревать скрытый смысл в обыденном. Мистику доступно невыразимое, психопатологу – несказанное. Было особое наслаждение следить за тем рвением, с каким ученый автор выискивает обстоятельства, могущие опорочить его героя. Его сердце усиленно бьется, когда он может вытащить на свет божий очередной пример жестокости или низости, и он захлебывается от восторга, как инквизитор, отправивший на костер еретика, если какая-нибудь забытая история может посрамить сыновнее благочестие преподобного Роберта Стрикленда. Такая работоспособность поражает. Ничто не ускользает от его внимания, и вы можете быть уверены: если Чарльз Стрикленд не оплатил счет прачечной, вам предоставят об этом полный отчет, а если он не вернул позаимствованные полкроны, от вас не скроют ни одну деталь этого щекотливого дела.

Глава вторая

О Чарльзе Стрикленде написано так много, что мои заметки могут показаться лишними. Подлинный памятник художнику – его творчество. Правда, я знал его ближе, чем многие другие: познакомился с ним еще до того, как он увлекся живописью, и частенько виделся в те трудные для художника годы, что он провел в Париже. Однако думаю, я никогда не осмелился бы приступить к написанию этих заметок, если б превратности войны не забросили меня на Таити. Как известно, именно там провел Стрикленд последние годы жизни, и именно там я познакомился с близкими ему людьми. Так что мне предоставлена возможность пролить свет на тот период его трагической жизни, который во многом остается неизвестным. Если правы люди, верящие в то, что Стрикленд великий художник, тогда воспоминания тех, кто знал его лично, вряд ли будут излишними. Чего бы мы ни дали теперь за рассказы того, кто был знаком с Эль Греко так же близко, как я со Стриклендом?

Но я не уверен, что нуждаюсь в этих оправданиях. Не помню, кто именно посоветовал людям для душевного спокойствия делать каждый день две вещи, которые им не по нраву; совету этого мудреца я следую безоговорочно, и потому каждый день встаю с постели и каждый день ложусь в нее. Но в моей натуре есть склонность к аскетизму, и потому я еженедельно подвергаю мою плоть еще более жестокому испытанию: целиком прочитывая литературное приложение к «Таймс». Полезно размышлять об огромном количестве написанных книг, робких надеждах авторов увидеть книги напечатанными и о будущей судьбе писателей и их творений. Велик ли шанс пробиться той или иной книге сквозь эти заслоны? А если успех все же придет, то ненадолго. Бог знает, какие мучения претерпел автор, какой горький опыт пережил, сколько сердечных приступов выдержал – и все для того, чтобы дать возможность читателю немного развлечься или помочь скоротать время в дороге. А ведь, насколько можно судить по рецензиям, многие из этих книг превосходно написаны, их композиция тщательно продумана, а на некоторые потрачена чуть ли не целая жизнь. Из этого я извлек для себя мораль: писатель должен получать наслаждение от самого процесса творчества, освобождаясь от груза мыслей и оставаясь одинаково равнодушным к хвале и хуле, успеху или провалу.

Пришла война, а с ней и новые взгляды. Юность обратилась к кумирам, о которых мы раньше не слышали, и можно было предположить, в каком направлении двинутся те, кто идет за нами. Молодое поколение, неуемное и сознающее свою силу, не стучалось в двери, оно врывалось внутрь и усаживалось на наши места. Воздух сотрясался от их крика. Некоторые из старшего поколения, нелепо перенимая повадки молодых, изо всех сил убеждали себя, что их время еще не прошло; они пытались кричать громче всех, но их воинственные кличи казались жалким писком, а сами они напоминали старых распутниц, пытающихся с помощью карандаша, пудры и румян обмануть время. Те, что мудрее, достойно шли своим путем. В их бесстрастной улыбке сквозила насмешка. Они помнили, что в свое время так же шумно и презрительно вытесняли «стариков», и знали, что нынешние отважные, несущие факелы герои тоже впоследствии сойдут с сцены. Последнее слово никто не скажет. Когда Ниневия[2 - Во II веке в бывшей столице Ассирии уже проживали христиане, в VI веке были основаны два монастыря, здесь проповедовал Исаак Сирин.] заявила о своем величии, евангельская благая весть уже давно существовала. Смелые требования, кажущиеся новыми тому, кто их произносит, звучали почти с такой же интонацией сотни раз прежде. Маятник раскачивается туда-сюда. А движение всегда совершается по кругу.

Бывает, кто-то успевает прожить достаточное количество лет не только в своем времени, но и в новой, непонятной для него эпохе, и тогда в человеческой комедии случаются курьезные вещи. Кто, к примеру, помнит теперь о Джордже Краббе? А в свою эпоху он был известным поэтом, и мир признавал его гениальным с тем единодушием, какое редко встречается в наше сложное время. Он был учеником Александра Попа и писал нравоучительные рассказы в рифмованных двустишиях. Но потом разразилась Французская революция, последовали наполеоновские войны, и поэты стали слагать новые песни. А мистер Крабб упорно продолжал писать нравоучительные истории в рифмованных двустишиях. Полагаю, он читал стихи молодых поэтов, будораживших публику, но, не сомневаюсь, считал их вздором. Кое-что и правда было вздором. Но оды Китса и Вордсворта, пара стихов Кольриджа и еще в большей степени Шелли расширили еще неизведанные просторы духа. Однако мистер Крабб был глух как пень и по-прежнему сочинял рифмованные двустишия. Я иногда просматриваю то, что пишут молодые писатели. Возможно, среди них найдется и более пылкий Китс, и возвышенный Шелли, и их имена запомнит благодарное человечество. Здесь я молчу. Меня восхищает отделка их стиля – они так многого достигли в юности, что нелепо говорить, будто они что-то обещают. Восхищает богатство лексики, но, несмотря на словесное изобилие (не могу отделаться от мысли, что они так и родились со словарем Роже в ручонках), их творчество ничего мне не говорит: на мой взгляд, они слишком много знают и слишком поверхностно чувствуют; мне не по душе дружелюбие, с какой они похлопывают меня по спине, эмоциональность, с какой бросаются на грудь. Их страстность кажется мне вялой, их мечты несколько приземленными. Не нравятся они мне. Меня же отправили на полку. Я продолжаю писать нравоучительные истории рифмованными двустишиями. Но я был бы трижды дураком, если б делал это не только для собственного удовольствия.

Глава третья

Но все это между прочим.

Я очень рано написал первую книгу. По счастливой случайности, она привлекла внимание, и разные люди захотели со мной познакомиться.

Не без грусти предаюсь я воспоминаниям о литературной жизни того Лондона, когда я, поначалу робкий, но полный амбиций, влился в нее. Я давно не бывал в Лондоне, однако, если современные романисты точны в деталях, там многое изменилось. Сместились центры литературной жизни. Челси и Блумсбери заняли место Хэмпстеда, Ноттинг-Хилл Гейта и Хай-стрит в Кенсингтоне. Тогда были редкостью писатели моложе сорока, а теперь те, кто старше двадцати пяти, уже выглядят переростками. В те дни мы с застенчивостью относились к проявлению своих чувств, и страх показаться смешным смягчал проявления бахвальства. Не думаю, что прежняя богема отличалась чрезмерным целомудрием, но такой сексуальной распущенности, какая, похоже, процветает теперь, и в помине не было. Мы не считали лицемерием в особо пикантные моменты опускать занавес. Подыскивать грубые заменители вещам еще не считалось обязательным. Женщины еще не обрели полностью независимость.

Я жил неподалеку от вокзала Виктории и помню долгие поездки на автобусе к гостеприимным литераторам. Будучи по природе робким, я некоторое время топтался на улице и, только набравшись храбрости, звонил в звонок, и тогда меня, чуть живого от страха, вводили в душную, набитую под завязку комнату. Меня поочередно представляли известным людям, они говорили добрые слова о моей книге, отчего я чувствовал себя очень неловко. Я понимал, что от меня ждут остроумных реплик, но они приходили мне на ум только после окончания вечера. Пытаясь скрыть смущение, я активно передавал по кругу чашки с чаем и уродливо нарезанные бутерброды. Стараясь не привлекать к себе внимания, я незаметно наблюдал за этими небожителями и ловил каждое сказанное слово.

Мне вспоминаются дородные, с крупными носами неприветливые женщины, на которых одежда смотрелась как доспехи, и маленькие, похожие на мышек старые девы с еле слышными голосами и колючими глазками. Я был покорен упорством, с каким дамы, не снимая перчаток, поглощали бутерброды, и с восхищением взирал, как они, думая, что никто не видит, вытирают пальцы об обивку стульев. Обивке пользы это не приносило, но, полагаю, хозяйка, навещая подруг, отыгрывалась в свою очередь на их мебели. Некоторые дамы были в модных туалетах, оправдываясь тем, что не могут быть одеты как замарашки только потому, что написали роман. Если у тебя хорошая фигура, не стоит ее скрывать, а красивая туфелька на маленькой ножке уж точно не помешает редактору принять твой «опус». Другие, наоборот, находили такой взгляд легкомысленным и носили одежду из обычных магазинов и уродливую бижутерию. Мужчины редко одевались эксцентрично. Стараясь не выглядеть представителями богемы, они носили строгую одежду, какую носят офисные работники. Выглядели при этом всегда слегка уставшими. Я никогда раньше не был знаком с писателями, они казались мне странными и даже не совсем настоящими.

Помнится, меня восхищали их разговоры, и я с удивлением слушал, как они язвительно осыпают колкостями собрата по перу, стоит ему закрыть за собой дверь. Особенность людей художественного склада в том, что друзья дают им повод для насмешек не только своим внешним видом или характером, но и своим творчеством. Я не надеялся когда-нибудь научиться выражаться так же легко и изящно, как они. В те дни разговор приравнивался к искусству, остроумный ответ ценился выше глубокомыслия, а эпиграмма еще не стала механизмом по превращению глупости в подобие мудрости и придавала живость салонной болтовне. Жаль, что я ничего не запомнил из этого каскада остроумия. Впрочем, беседа обретала некое единство, когда затрагивалась финансовая сторона нашей деятельности. Обсудив достоинства новой книги, мы переходили к тому, насколько велика ее распродажа, какой аванс получил автор и сколько денег книга в результате ему принесет. Затем разговор переключался на издателей, кто щедр, а кто скуп, начинались споры, с кем лучше иметь дело – с тем, кто предлагает щедрый гонорар, или с тем, кто может пристроить любую книгу. Некоторые издатели не скупятся на рекламу, другие наоборот. Одни идут в ногу со временем, другие старомодны. Шел разговор и об агентах – кто расторопнее, кто выбивает лучшие условия, и о том, что требуется редакторам, сколько они платят за тысячу слов и насколько аккуратно это делают. Вся эта кухня мне казалась ужасно романтичной. Словно меня приобщили к некоему мистическому братству.

Глава четвертая

Никто не относился в то время ко мне с таким участием, как Роуз Уотерфорд. Она соединяла в себе мужской ум и женскую непредсказуемость, а ее романы отличались особой оригинальностью. Именно у нее я однажды встретил жену Чарльза Стрикленда. Мисс Уотерфорд устроила чайную вечеринку, и ее небольшая гостиная была переполнена. Все оживленно болтали, и, не участвуя в беседе, я чувствовал себя неловко, но по своей робости не решался присоединиться ни к одной из групп гостей, казалось, всецело поглощенных своими делами. Не забывая про обязанности хозяйки, мисс Уотерфорд уловила мое смущение и подошла.

– Вам стоит поговорить с миссис Стрикленд, – сказала она. – Она без ума от вашей книги.

– А чем она занимается? – спросил я.

Я сознавал свое невежество, и если миссис Стрикленд была известным писателем, то стоило узнать это прежде, чем вступить с ней в разговор.

Роуз Уотерфорд скромно потупилась, чтобы придать больший вес своим словам.

– У нее прекрасные ланчи. Стоит вам сказать ей несколько слов – и ждите приглашения.

Роуз Уотерфорд была циником. На жизнь она смотрела как на подаренную возможность писать романы, а на людей – как на необходимое для этого сырье. Время от времени она приглашала некоторых избранных, тех, кто восхищался ее талантом, к себе домой, и тогда была гостеприимной хозяйкой. С добродушным презрением посмеиваясь над их слабостью к знаменитостям, она играла перед ними роль талантливой и широко мыслящей писательницы.

Представленный миссис Стрикленд, я минут десять говорил с ней наедине. Запомнился мне только ее приятный голос. У нее была квартира в Вестминстере, выходящая на недостроенную церковь, и, будучи соседями, мы прониклись друг к другу симпатией. Магазин армии и флота служит связующим звеном для тех, кто живет между рекой и парком Сент-Джеймс. Миссис Стрикленд спросила мой адрес, и через несколько дней я получил приглашение на ланч.

Я не был избалован приглашениями и с радостью его принял. Пришел я с небольшим опозданием, ибо, из-за страха прийти первым, три раза обошел вокруг церкви. Компания была почти вся в сборе. Пришли мисс Уотерфорд, миссис Джей, Ричард Твайнинг и Джордж Роуд. Все без исключения – писатели. Стояла ранняя весна, день был погожий, и все находились в прекрасном настроении.

О чем мы только не говорили! На мисс Уотерфорд, разрывавшейся между эстетизмом ранней юности, когда она надевала в общество строгое серо-зеленое платье, держа нарциссы в руках, и легкомыслием зрелых лет с высокими каблуками и платьями из Парижа, была новая шляпка. Это ее возбуждало. Никогда раньше она не отпускала таких язвительных колкостей об общих друзьях. Мисс Джей, убежденная, что остроумие должно быть непременно непристойным, травила полушепотом анекдоты, способные заставить покраснеть даже белоснежную скатерть. Ричард Твайнинг нес какую-то полную околесицу, а Джордж Роуд, уверенный, что ему, как известному краснобаю, нет надобности ежеминутно выдавать остроты, просто все время жевал. У миссис Стрикленд был замечательный дар поддерживать беседу, не говоря много самой: когда пауза затягивалась, она подбрасывала нужную реплику, и разговор снова оживлялся. Высокая, слегка полноватая женщина лет тридцати семи, она не отличалась красотой, но добрые карие глаза делали ее лицо привлекательным. Болезненный цвет кожи скрадывали безукоризненно причесанные темные волосы. У нее, одной из трех присутствующих дам, на лице отсутствовали следы косметики, и по контрасту с другими она выглядела естественной и простой.

Убранство столовой соответствовало строгому вкусу времени. Высокая белая панель на стенах и зеленые обои с гравюрами Уистлера в изысканных черных рамках. Зеленые шторы с павлинами тяжело свисали по краям окон, а узор зеленого ковра с бледными кроликами, резвившимися в зелени дерев, говорил о влиянии Уильяма Морриса. На каминной полке стояли образцы голубого фарфора Делфта. В то время в Лондоне нашлось бы не менее пятисот столовых, убранных в том же стиле – строго, элегантно и скучно.

Мы вышли из дома вместе с мисс Уотерфорд – прекрасный день и ее новая шляпа склонили нас к решению прогуляться по парку.

– Прекрасно провели время, не так ли? – сказал я.

– Как вам еда? Я ей так и сказала: если хочешь общаться с писателями, корми их лучше.

– Умный совет, – согласился я. – Но зачем ей писатели?

Мисс Уотерфорд пожала плечами.

Сомерсет Моэм

Эксклюзивная классика (АСТ)

Потрясающая история художника, бросившего все ради своей мечты.

Его страсть – свобода.

Его жизнь – творчество.

Его рай – экзотический остров Полинезии.

А его прошлое – лишь эскиз к самой величайшей его работе, в которой слилось возвышенное и земное, «луна» и «шесть пенсов».

Сомерсет Моэм

Луна и шесть пенсов

© The Royal Literary Fund, 1919

© Перевод. В. Бернацкая, 2021

© Издание на русском языке AST Publishers, 2022

* * *

Глава первая

Признаюсь, что, познакомившись с Чарльзом Стриклендом, я не заметил ничего, что выделяло бы его из общей массы. Зато в наше время мало кому придет в голову отрицать, что он великий человек. Я не имею в виду величие преуспевающего политика или удачливого военачальника: оно в большей степени связано с занимаемым местом, чем с самим человеком, и часто изменение обстоятельств доводит его до весьма скромных размеров. Вне своего кабинета премьер-министр часто выглядит всего лишь напыщенным краснобаем, а генерал без армии – персонажем ярмарочного представления. Величие Чарльза Стрикленда было настоящим. Возможно, вы не станете поклонником его живописи, но равнодушны к ней не останетесь. Его картины волнуют, от них трудно оторвать взгляд. Прошло то время, когда он был предметом насмешек, и теперь нет необходимости защищать его эксцентричность, и не считается извращенностью его превозносить, а к недостаткам стали относиться как к естественному продолжению достоинств. Споры о месте Стрикленда в искусстве, однако, не прекращаются, и неумеренная хвала поклонников раздражает не менее, чем пренебрежительное отношение недоброжелателей. Одно несомненно: в его лице мы имеем гения. Мне кажется, самое интересное в искусстве – личность художника, и если она уникальна, можно простить ему тысячу просчетов. На мой взгляд, Веласкес превосходит в мастерстве Эль Греко, но к нему привыкаешь, и привычка притупляет чувство восхищения: критянин же, чувственный и трагический, раскрывает вечную жертвенность своей души. Актер, художник, поэт или музыкант дарит нам эстетическое наслаждение своим искусством, возвышенным или прекрасным; но оно сходно с сексуальным удовлетворением и его дикой первобытностью: автор выставляет напоказ самого себя. Разгадывание его секрета увлекательно, как распутывание детективной истории. Но ответа вы не получите, как и разгадку мироздания. Даже самые незначительные произведения Стрикленда говорят о нем как о личности необычной, страдающей и сложной, и именно это не дает возможности тем, кто не любит его картины, оставаться равнодушными, возбуждая жгучий интерес к его личности и судьбе.

Не прошло и четырех лет со смерти Стрикленда, как Морис Гюре написал знаменитую статью в «Меркур де Франс», вызвавшую неизвестного художника из забвения и проложившую тропу, по которой далее следовали с большим или меньшим успехом другие писатели. В течение долгого времени Гюре считался в этом вопросе неоспоримым авторитетом, его заявления, хоть и казались экстравагантными, не могли не произвести на публику впечатления, последующие изыскания лишь подтвердили его правоту, и репутация Чарльза Стрикленда прочно укрепилась на фундаменте, заложенном первым исследователем. Зарождение славы этого художника – один из наиболее романтических эпизодов в истории искусства. Но я не стану касаться картин Чарльза Стрикленда, если только они не характеризуют его личность. Я не разделяю мнение тех художников, которые высокомерно заявляют, что любители ничего не понимают в живописи и лучше всего таким людям молчать с умным видом или оценивать произведение искусства с помощью кошелька. Огромная ошибка – видеть в искусстве только мастерство, доступное лишь профессионалам: искусство – яркое проявление чувств, а этот язык понятен всем. Но я допускаю, что критик, не обладающий познаниями в живописной технике, редко может сказать что-то стоящее, а мое невежество в этом вопросе вопиюще. К счастью, мне нет нужды пускаться в такую авантюру, так как мой друг, мистер Эдвард Леггат, одинаково наделенный талантом как в литературе, так и в живописи, дал исчерпывающий анализ творчества Чарльза Стрикленда в небольшой книге, изумительной по стилю, который, по несчастью, больше присущ французскому перу, нежели английскому.

В своей знаменитой статье Морис Гюре прочертил жизненный путь Чарльза Стрикленда довольно кратко – возможно, с целью пробудить в читателях интерес к подробностям. Одержимый бескорыстной любовью к искусству, он страстно желал привлечь внимание сведущих людей к таланту в высшей степени оригинальному, но, будучи хорошим журналистом, понимал, что легче достигнет своей цели, если использует «человеческий интерес». И когда люди, встречавшиеся со Стриклендом в прошлом: писатели, знавшие его по Лондону, художники, проводившие с ним время в кафе на Монмартре, обнаружили, к своему удивлению, что тот, в ком они привыкли видеть неудачливого собрата, вдруг оказался подлинным гением, тогда-то и стали появляться во французских и американских журналах в большом количестве статьи с воспоминаниями о Стрикленде и его творчестве; раздувая популярность художника, они еще больше разжигали любопытство публики. Тема была благодарная, и трудолюбивый Вейтбрехт-Ротолц в своей внушительной монографии привел впечатляющий список авторитетных источников.

Человеческая раса имеет склонность к мифотворчеству. Она с жадностью смакует все необычные и таинственные случаи из жизни тех, кто выделился из среды себе подобных, складывает о них легенды, а затем истово верит в них. Понятен этот романтический протест против серости жизни. Герою легенды уготован пропуск в бессмертие. Ироничный философ с улыбкой отметит, что сэр Уолтер Рэли навечно вошел в память потомков не тем, что присвоил английские названия до того неведомым странам, а тем, что бросил свой плащ Елизавете под ноги, дабы королева-девственница их не замочила. Чарльз Стрикленд жил неприметно. У него было больше врагов, чем друзей. Поэтому нет ничего удивительного в том, что писавшие о нем раскрашивали свои скудные воспоминания яркой фантазией, хотя и в том достоверном, что известно о нем, есть шанс отыскать романтические моменты: жизнь обошлась с ним достаточно жестоко, характер был странный и скверный, а судьба чинила много препятствий. Со временем легенда обрела такую основательность, что разумный историк не решился бы на нее посягнуть.

Но преподобного Роберта Стрикленда трудно причислить к разумным историкам. Он написал биографию отца с конкретным намерением «убрать некоторые неточности, получившие в обществе широкое распространение» в отношении последнего периода жизни художника, которые «причиняют боль и поныне живущим людям». Действительно, многое из того, что писалось о жизни Стрикленда, могло шокировать членов уважаемого семейства. Книга сына меня от души развлекла, с чем я могу себя поздравить, потому что в целом она настоящая тягомотина. Стрикленд предстает там образцовым мужем и отцом, добряком, трудягой и высоконравственным человеком. На мой взгляд, современный священнослужитель довольно преуспел в науке, которая, кажется, именуется экзегезой[1 - Толкование текста, особенно священного.], а ловкость, с какой преподобный Роберт Стрикленд «интерпретировал» факты из жизни отца в духе, какой и приличествует покорному сыну, убедила меня в том, что со временем он высоко поднимется в церковной иерархии. Я так и вижу на его мускулистых икрах епископские чулки. Поступок преподобного был смелым, но рискованным. Легенда, возможно, способствовала росту популярности художника, ведь многих влекло к искусству Стрикленда неприятие его личности или даже отвращение к ней, а других – сострадание к его ужасному концу. Благие намерения сына несколько охладили пыл почитателей. Вскоре после выхода новой биографии Стрикленда и вызванных ею споров одна из самых значительных работ художника «Самарянка» была продана на аукционе Кристи на 235 фунтов дешевле, чем девятью месяцами ранее, когда ее приобрел известный коллекционер, из-за внезапной смерти которого картина вновь пошла с молотка. Возможно, даже всей мощи и оригинальности Чарльза Стрикленда недостало бы, чтобы повернуть колесо фортуны в свою сторону, если б не мифотворческая способность человечества, откинувшая с негодованием версию, не утолявшую его жажду необычного. А тут еще вышла в свет книга доктора Вейтбрехта-Ротолца, развеявшая опасения всех любителей искусства.

Доктор Вейтбрехт-Ротолц принадлежит к той школе историков, которые убеждены, что человеческая природа не просто порочна, а безмерно порочна, потому читатель и получает от их книг гораздо больше удовольствия, чем от книг историков, злонамеренно выставляющих великих романтических героев средоточием домашних добродетелей. Со своей стороны могу сказать, что меня расстроило бы, если б между Антонием и Клеопатрой не было никаких других отношений, кроме экономических; и потребуется гораздо больше доказательств, чем, хвала богу, могут предоставить историки, чтобы доказать мне, что Тиберий был столь же безгрешен и благонамерен, как король Георг V. Доктор Вейтбрехт-Ротолц до такой степени разнес в пух и прах целомудренную биографию преподобного, что трудно не испытать жалость к незадачливому священнику. Его пристойная сдержанность приравнивалась к лицемерию, уклончивое многословие – ко лжи, умолчание – к предательству. И на основании погрешностей, достойных порицания у обычного автора, но простительных сыну, вся англосаксонская раса обвинялась в ханжестве, жульничестве, претенциозности, коварстве и нечистоплотности. Лично я считаю, что мистер Стрикленд поступил опрометчиво, когда, решив опровергнуть слухи о «размолвках» между отцом и матерью, привел строки из написанного в Париже письма Чарльза Стрикленда, в котором он говорит о жене как о «порядочной женщине», ибо доктор Вейтбрехт-Ротолц опубликовал факсимиле письма, где этот отрывок приводится полностью: «Черт бы побрал мою жену. Она порядочная женщина. Гори она в аду». Надо сказать, что церковь в свои лучшие дни поступала с неугодными ей свидетельствами иначе.

Доктор Вейтбрехт-Ротолц был горячим поклонником Чарльза Стрикленда, и не было никакой опасности, что он примется его обелять. Доктор зорко подмечал низменные мотивы внешне благопристойных действий художника. К тому же он был не только знатоком искусства, но и психопатологом и хорошо разбирался в мире подсознательного. Ни один мистик не смог бы сравниться с ним в умении прозревать скрытый смысл в обыденном. Мистику доступно невыразимое, психопатологу – несказанное. Было особое наслаждение следить за тем рвением, с каким ученый автор выискивает обстоятельства, могущие опорочить его героя. Его сердце усиленно бьется, когда он может вытащить на свет божий очередной пример жестокости или низости, и он захлебывается от восторга, как инквизитор, отправивший на костер еретика, если какая-нибудь забытая история может посрамить сыновнее благочестие преподобного Роберта Стрикленда. Такая работоспособность поражает. Ничто не ускользает от его внимания, и вы можете быть уверены: если Чарльз Стрикленд не оплатил счет прачечной, вам предоставят об этом полный отчет, а если он не вернул позаимствованные полкроны, от вас не скроют ни одну деталь этого щекотливого дела.

Глава вторая

О Чарльзе Стрикленде написано так много, что мои заметки могут показаться лишними. Подлинный памятник художнику – его творчество. Правда, я знал его ближе, чем многие другие: познакомился с ним еще до того, как он увлекся живописью, и частенько виделся в те трудные для художника годы, что он провел в Париже. Однако думаю, я никогда не осмелился бы приступить к написанию этих заметок, если б превратности войны не забросили меня на Таити. Как известно, именно там провел Стрикленд последние годы жизни, и именно там я познакомился с близкими ему людьми. Так что мне предоставлена возможность пролить свет на тот период его трагической жизни, который во многом остается неизвестным. Если правы люди, верящие в то, что Стрикленд великий художник, тогда воспоминания тех, кто знал его лично, вряд ли будут излишними. Чего бы мы ни дали теперь за рассказы того, кто был знаком с Эль Греко так же близко, как я со Стриклендом?

Но я не уверен, что нуждаюсь в этих оправданиях. Не помню, кто именно посоветовал людям для душевного спокойствия делать каждый день две вещи, которые им не по нраву; совету этого мудреца я следую безоговорочно, и потому каждый день встаю с постели и каждый день ложусь в нее. Но в моей натуре есть склонность к аскетизму, и потому я еженедельно подвергаю мою плоть еще более жестокому испытанию: целиком прочитывая литературное приложение к «Таймс». Полезно размышлять об огромном количестве написанных книг, робких надеждах авторов увидеть книги напечатанными и о будущей судьбе писателей и их творений. Велик ли шанс пробиться той или иной книге сквозь эти заслоны? А если успех все же придет, то ненадолго. Бог знает, какие мучения претерпел автор, какой горький опыт пережил, сколько сердечных приступов выдержал – и все для того, чтобы дать возможность читателю немного развлечься или помочь скоротать время в дороге. А ведь, насколько можно судить по рецензиям, многие из этих книг превосходно написаны, их композиция тщательно продумана, а на некоторые потрачена чуть ли не целая жизнь. Из этого я извлек для себя мораль: писатель должен получать наслаждение от самого процесса творчества, освобождаясь от груза мыслей и оставаясь одинаково равнодушным к хвале и хуле, успеху или провалу.

Пришла война, а с ней и новые взгляды. Юность обратилась к кумирам, о которых мы раньше не слышали, и можно было предположить, в каком направлении двинутся те, кто идет за нами. Молодое поколение, неуемное и сознающее свою силу, не стучалось в двери, оно врывалось внутрь и усаживалось на наши места. Воздух сотрясался от их крика. Некоторые из старшего поколения, нелепо перенимая повадки молодых, изо всех сил убеждали себя, что их время еще не прошло; они пытались кричать громче всех, но их воинственные кличи казались жалким писком, а сами они напоминали старых распутниц, пытающихся с помощью карандаша, пудры и румян обмануть время. Те, что мудрее, достойно шли своим путем. В их бесстрастной улыбке сквозила насмешка. Они помнили, что в свое время так же шумно и презрительно вытесняли «стариков», и знали, что нынешние отважные, несущие факелы герои тоже впоследствии сойдут с сцены. Последнее слово никто не скажет. Когда Ниневия[2 - Во II веке в бывшей столице Ассирии уже проживали христиане, в VI веке были основаны два монастыря, здесь проповедовал Исаак Сирин.] заявила о своем величии, евангельская благая весть уже давно существовала. Смелые требования, кажущиеся новыми тому, кто их произносит, звучали почти с такой же интонацией сотни раз прежде. Маятник раскачивается туда-сюда. А движение всегда совершается по кругу.

Бывает, кто-то успевает прожить достаточное количество лет не только в своем времени, но и в новой, непонятной для него эпохе, и тогда в человеческой комедии случаются курьезные вещи. Кто, к примеру, помнит теперь о Джордже Краббе? А в свою эпоху он был известным поэтом, и мир признавал его гениальным с тем единодушием, какое редко встречается в наше сложное время. Он был учеником Александра Попа и писал нравоучительные рассказы в рифмованных двустишиях. Но потом разразилась Французская революция, последовали наполеоновские войны, и поэты стали слагать новые песни. А мистер Крабб упорно продолжал писать нравоучительные истории в рифмованных двустишиях. Полагаю, он читал стихи молодых поэтов, будораживших публику, но, не сомневаюсь, считал их вздором. Кое-что и правда было вздором. Но оды Китса и Вордсворта, пара стихов Кольриджа и еще в большей степени Шелли расширили еще неизведанные просторы духа. Однако мистер Крабб был глух как пень и по-прежнему сочинял рифмованные двустишия. Я иногда просматриваю то, что пишут молодые писатели. Возможно, среди них найдется и более пылкий Китс, и возвышенный Шелли, и их имена запомнит благодарное человечество. Здесь я молчу. Меня восхищает отделка их стиля – они так многого достигли в юности, что нелепо говорить, будто они что-то обещают. Восхищает богатство лексики, но, несмотря на словесное изобилие (не могу отделаться от мысли, что они так и родились со словарем Роже в ручонках), их творчество ничего мне не говорит: на мой взгляд, они слишком много знают и слишком поверхностно чувствуют; мне не по душе дружелюбие, с какой они похлопывают меня по спине, эмоциональность, с какой бросаются на грудь. Их страстность кажется мне вялой, их мечты несколько приземленными. Не нравятся они мне. Меня же отправили на полку. Я продолжаю писать нравоучительные истории рифмованными двустишиями. Но я был бы трижды дураком, если б делал это не только для собственного удовольствия.

Глава третья

Но все это между прочим.

Я очень рано написал первую книгу. По счастливой случайности, она привлекла внимание, и разные люди захотели со мной познакомиться.

Не без грусти предаюсь я воспоминаниям о литературной жизни того Лондона, когда я, поначалу робкий, но полный амбиций, влился в нее. Я давно не бывал в Лондоне, однако, если современные романисты точны в деталях, там многое изменилось. Сместились центры литературной жизни. Челси и Блумсбери заняли место Хэмпстеда, Ноттинг-Хилл Гейта и Хай-стрит в Кенсингтоне. Тогда были редкостью писатели моложе сорока, а теперь те, кто старше двадцати пяти, уже выглядят переростками. В те дни мы с застенчивостью относились к проявлению своих чувств, и страх показаться смешным смягчал проявления бахвальства. Не думаю, что прежняя богема отличалась чрезмерным целомудрием, но такой сексуальной распущенности, какая, похоже, процветает теперь, и в помине не было. Мы не считали лицемерием в особо пикантные моменты опускать занавес. Подыскивать грубые заменители вещам еще не считалось обязательным. Женщины еще не обрели полностью независимость.

Я жил неподалеку от вокзала Виктории и помню долгие поездки на автобусе к гостеприимным литераторам. Будучи по природе робким, я некоторое время топтался на улице и, только набравшись храбрости, звонил в звонок, и тогда меня, чуть живого от страха, вводили в душную, набитую под завязку комнату. Меня поочередно представляли известным людям, они говорили добрые слова о моей книге, отчего я чувствовал себя очень неловко. Я понимал, что от меня ждут остроумных реплик, но они приходили мне на ум только после окончания вечера. Пытаясь скрыть смущение, я активно передавал по кругу чашки с чаем и уродливо нарезанные бутерброды. Стараясь не привлекать к себе внимания, я незаметно наблюдал за этими небожителями и ловил каждое сказанное слово.

Мне вспоминаются дородные, с крупными носами неприветливые женщины, на которых одежда смотрелась как доспехи, и маленькие, похожие на мышек старые девы с еле слышными голосами и колючими глазками. Я был покорен упорством, с каким дамы, не снимая перчаток, поглощали бутерброды, и с восхищением взирал, как они, думая, что никто не видит, вытирают пальцы об обивку стульев. Обивке пользы это не приносило, но, полагаю, хозяйка, навещая подруг, отыгрывалась в свою очередь на их мебели. Некоторые дамы были в модных туалетах, оправдываясь тем, что не могут быть одеты как замарашки только потому, что написали роман. Если у тебя хорошая фигура, не стоит ее скрывать, а красивая туфелька на маленькой ножке уж точно не помешает редактору принять твой «опус». Другие, наоборот, находили такой взгляд легкомысленным и носили одежду из обычных магазинов и уродливую бижутерию. Мужчины редко одевались эксцентрично. Стараясь не выглядеть представителями богемы, они носили строгую одежду, какую носят офисные работники. Выглядели при этом всегда слегка уставшими. Я никогда раньше не был знаком с писателями, они казались мне странными и даже не совсем настоящими.

Помнится, меня восхищали их разговоры, и я с удивлением слушал, как они язвительно осыпают колкостями собрата по перу, стоит ему закрыть за собой дверь. Особенность людей художественного склада в том, что друзья дают им повод для насмешек не только своим внешним видом или характером, но и своим творчеством. Я не надеялся когда-нибудь научиться выражаться так же легко и изящно, как они. В те дни разговор приравнивался к искусству, остроумный ответ ценился выше глубокомыслия, а эпиграмма еще не стала механизмом по превращению глупости в подобие мудрости и придавала живость салонной болтовне. Жаль, что я ничего не запомнил из этого каскада остроумия. Впрочем, беседа обретала некое единство, когда затрагивалась финансовая сторона нашей деятельности. Обсудив достоинства новой книги, мы переходили к тому, насколько велика ее распродажа, какой аванс получил автор и сколько денег книга в результате ему принесет. Затем разговор переключался на издателей, кто щедр, а кто скуп, начинались споры, с кем лучше иметь дело – с тем, кто предлагает щедрый гонорар, или с тем, кто может пристроить любую книгу. Некоторые издатели не скупятся на рекламу, другие наоборот. Одни идут в ногу со временем, другие старомодны. Шел разговор и об агентах – кто расторопнее, кто выбивает лучшие условия, и о том, что требуется редакторам, сколько они платят за тысячу слов и насколько аккуратно это делают. Вся эта кухня мне казалась ужасно романтичной. Словно меня приобщили к некоему мистическому братству.

Глава четвертая

Никто не относился в то время ко мне с таким участием, как Роуз Уотерфорд. Она соединяла в себе мужской ум и женскую непредсказуемость, а ее романы отличались особой оригинальностью. Именно у нее я однажды встретил жену Чарльза Стрикленда. Мисс Уотерфорд устроила чайную вечеринку, и ее небольшая гостиная была переполнена. Все оживленно болтали, и, не участвуя в беседе, я чувствовал себя неловко, но по своей робости не решался присоединиться ни к одной из групп гостей, казалось, всецело поглощенных своими делами. Не забывая про обязанности хозяйки, мисс Уотерфорд уловила мое смущение и подошла.

– Вам стоит поговорить с миссис Стрикленд, – сказала она. – Она без ума от вашей книги.

– А чем она занимается? – спросил я.

Я сознавал свое невежество, и если миссис Стрикленд была известным писателем, то стоило узнать это прежде, чем вступить с ней в разговор.

Роуз Уотерфорд скромно потупилась, чтобы придать больший вес своим словам.

– У нее прекрасные ланчи. Стоит вам сказать ей несколько слов – и ждите приглашения.

Роуз Уотерфорд была циником. На жизнь она смотрела как на подаренную возможность писать романы, а на людей – как на необходимое для этого сырье. Время от времени она приглашала некоторых избранных, тех, кто восхищался ее талантом, к себе домой, и тогда была гостеприимной хозяйкой. С добродушным презрением посмеиваясь над их слабостью к знаменитостям, она играла перед ними роль талантливой и широко мыслящей писательницы.

Представленный миссис Стрикленд, я минут десять говорил с ней наедине. Запомнился мне только ее приятный голос. У нее была квартира в Вестминстере, выходящая на недостроенную церковь, и, будучи соседями, мы прониклись друг к другу симпатией. Магазин армии и флота служит связующим звеном для тех, кто живет между рекой и парком Сент-Джеймс. Миссис Стрикленд спросила мой адрес, и через несколько дней я получил приглашение на ланч.

Я не был избалован приглашениями и с радостью его принял. Пришел я с небольшим опозданием, ибо, из-за страха прийти первым, три раза обошел вокруг церкви. Компания была почти вся в сборе. Пришли мисс Уотерфорд, миссис Джей, Ричард Твайнинг и Джордж Роуд. Все без исключения – писатели. Стояла ранняя весна, день был погожий, и все находились в прекрасном настроении.

О чем мы только не говорили! На мисс Уотерфорд, разрывавшейся между эстетизмом ранней юности, когда она надевала в общество строгое серо-зеленое платье, держа нарциссы в руках, и легкомыслием зрелых лет с высокими каблуками и платьями из Парижа, была новая шляпка. Это ее возбуждало. Никогда раньше она не отпускала таких язвительных колкостей об общих друзьях. Мисс Джей, убежденная, что остроумие должно быть непременно непристойным, травила полушепотом анекдоты, способные заставить покраснеть даже белоснежную скатерть. Ричард Твайнинг нес какую-то полную околесицу, а Джордж Роуд, уверенный, что ему, как известному краснобаю, нет надобности ежеминутно выдавать остроты, просто все время жевал. У миссис Стрикленд был замечательный дар поддерживать беседу, не говоря много самой: когда пауза затягивалась, она подбрасывала нужную реплику, и разговор снова оживлялся. Высокая, слегка полноватая женщина лет тридцати семи, она не отличалась красотой, но добрые карие глаза делали ее лицо привлекательным. Болезненный цвет кожи скрадывали безукоризненно причесанные темные волосы. У нее, одной из трех присутствующих дам, на лице отсутствовали следы косметики, и по контрасту с другими она выглядела естественной и простой.

Убранство столовой соответствовало строгому вкусу времени. Высокая белая панель на стенах и зеленые обои с гравюрами Уистлера в изысканных черных рамках. Зеленые шторы с павлинами тяжело свисали по краям окон, а узор зеленого ковра с бледными кроликами, резвившимися в зелени дерев, говорил о влиянии Уильяма Морриса. На каминной полке стояли образцы голубого фарфора Делфта. В то время в Лондоне нашлось бы не менее пятисот столовых, убранных в том же стиле – строго, элегантно и скучно.

Мы вышли из дома вместе с мисс Уотерфорд – прекрасный день и ее новая шляпа склонили нас к решению прогуляться по парку.

– Прекрасно провели время, не так ли? – сказал я.

– Как вам еда? Я ей так и сказала: если хочешь общаться с писателями, корми их лучше.

– Умный совет, – согласился я. – Но зачем ей писатели?

Мисс Уотерфорд пожала плечами.