По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

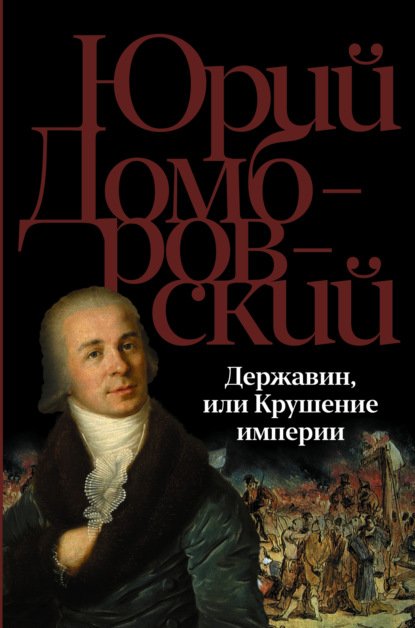

Державин, или Крушение империи

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Он остановился в доме своей матери. Дом был настолько ветх и дряхл, что звучал во время непогоды как поющая раковина. В трубе жил испокон веков какой-то особенно упорный и голосистый домовой, который во время бури умел петь на два голоса. Но и вообще дом был всегда полон звуками: трещали половицы, осыпалась известка, гудел ветер на чердаке, шуршали в бумагах полчища тараканов.

Мать Державина – Фекла Андреевна – неслышно плавала в жилом сумраке этих поющих развалин. В последние дни она не находила себе места. Известие о самозванце волновало ее особенно. Ее оренбургские земли были под явной угрозой. Мужики, приезжавшие с той стороны, молчали или пороли такую чушь, что Фекла Андреевна только махала руками. Втайне от сына она плакала и видела пророческие сны. Ей почему-то верилось, что Самара уже взята злодеями и Оренбург доживает последние дни. Несколько раз она попробовала говорить с сыном, но он был заражен таким бешеным оптимизмом, так не понимал ее хозяйские опасения и чаяния, говорил так отрывисто и резко, с трубным звуком в голосе, что она сейчас же умолкала и уходила плакать в свою комнату.

Впрочем, сына она видела мало. Он или сидел в своей комнате, составляя какие-то диковинные бумаги, которые потом тщательно сжигал в печке, или ходил по знакомым праздновать рождество.

Возвращался, впрочем, он задумчивый и не пьяный. И никогда его посещения не были особенно длительными. Он приходил из гостей не позже десяти часов.

V

Державин не ходил по гостям. Он сразу отгородил себя от света тонким и острым делом.

Он ходил по постоялым дворам и слушал.

На нем был нагольный трехрублевый тулуп и тяжелая меховая шапка.

Извоз шел плохо, но мужики были в возбужденном состоянии. Они сидели кружком за столом, говорили о своих делах и мало обращали внимания на молчаливого длиннолицего человека, сидевшего в углу за кружкой пенника. Державин скоро привык к тому, что разговор строился по определенному плану.

Громко говорили о погоде, о деревенских непорядках, о семейных делах (это было самое начало разговора), тише – крупным, громким шепотом – о господах и совсем снижали голос, когда речь касалась недавних событий. Об этих событиях говорили долго и рьяно, приближая головы через столы, размахивая руками и быстро оглядываясь по сторонам.

Иногда случалось, что кто-нибудь приезжал издалека, верст за сто, и тогда его сразу обступало человек пять-шесть.

Полного разговора с начала до конца или даже большого отрывка ему никогда не удавалось услышать, но иногда неосторожно повышенный голос доносил до него две или три фразы. Смысл их был далеко не утешительным. Вор двигался с быстротой фантастической. Он без боя, на черном коне въезжал в город, и духовенство встречало его с крестным ходом. Самара, по слухам, была взята уже давно. Державин больше, чем кто-либо, знал, что это неправда. Реляции, приходившие в военную коллегию, были очень тревожны, но отнюдь не заключали прямой угрозы городу. Да и гарнизон, оставленный в стенах Самары, по словам знающих людей, отличался большой боеспособностью и верностью императрице; и, однако, слушая эти цветистые, полные величайших подробностей рассказы о колокольном звоне при въезде Пугачева в город, о духовенстве, с крестным ходом отворяющем ему ворота, о виселицах на соборных площадях, он уверялся, что они очень похожи на истину.

Если так еще не было, то так непременно будет неделю или месяц спустя.

Державин хватался за голову и уходил из кружала разбитый, как после тяжелой физической работы.

Он знал – измена зрела всюду.

Измена зрела всюду.

Один случай поразил его особенно. Это было, кажется, на третий день после его приезда в Казань. Придя домой из своей обычной прогулки по кружалам, он услышал от дворовых, что из оренбургского имения его матери – он знал, что была где-то такая заброшенная и нищая деревушка, перешедшая по наследству к его матери, – приехал староста с оброком и теперь сидит в гостиной, сдает отчет и вполголоса рассказывает о делах, творящихся в том краю. Стараясь не шуметь, Державин поднялся наверх.

Гостиная находилась в нижнем этаже. Она примыкала с одной стороны к людской, с другой – к длинной и скрипучей лестнице, ведущей на галерею. Державин через черный ход спустился по лестнице и остановился вверху на предпоследней площадке.

Странная картина представилась ему.

Мать – грузная, толстая женщина, с синими цыганскими волосами – сидела в кресле, и пухлые щеки ее блестели от слез.

Рядом с ней стоял маленький бородатый мужичонка, в аккуратной рубахе из белого домотканого холста и уже очень не новых, но опрятно залатанных черных портах.

Свежие, почти сверкающие лапти блестели на его крепких ногах. По всему чувствовался первый хозяин и деревенский краснобай. Мужичонка что-то говорил матери. Иногда он, очевидно, для пущей убедительности, разводил руками и наклонялся к ее лицу. Голос у него был тихий и вразумительный, говорил он медленно и со вкусом, тщательно обдумывая каждую фразу. Державин прислушался.

– А ты сама, милостивица, знаешь, – говорил своим ласковым голосом мужичонка, – какой у нас народ – с бору по сосенке, с горшка по пенке. Ты его за ворот норовишь, а он тебя за руку зубами хватает. И раньше, государыня, изволите знать, каких только слов от него не наслышишься, пока оброк не соберешь, а теперь уж и без оброка не подходи. Осмелел от дурости и как волк зимой – все в стаю, все в стаю норовит. Про молодых-то я уж и не говорю, да и старые теперь все с дубьем да с кольем ходят. Иным часом, матушка, послушаешь, послушаешь, да инда сердце и захолодеет. Господи, владычица, думаешь, да появись в наших краях злодей, так не только все к нему, вору, побегут, еще и в усадьбу красного петуха пустят!

Мать сидела прямая и длинная, крупная слеза ползла по ее щеке.

– Обязательно пустят, – сказала она глухим голосом, – там в барском доме одной утвари на тысячу рублей стои?т.

– На тысячу рублей, – радостно подхватил мужичонка, – да ведь и то сказать, теперь и на тысячу рублей того не укупишь, что в одной барской комнате помещается. Разве теперь где такую мебель делают? Надысь Ивашка Гуськов заходил ко мне да все выспрашивал, сколько, мол, по росписи баринов кабинет стоит и кто его делал – из свойских кто али со стороны.

– Зачем это ему? – испугалась матушка.

Мужичонка вздохнул и переступил с ноги на ногу.

– Да разве злого человека узнаешь? – загадочно сказал он и даже плечами пожал. – Я, милостивица, чужих думок не отгадчик. Я только так, по холопской верности, до тебя довожу.

На какую-то долю минуты оба замолчали.

Матушка шуршала бумагами и вздыхала.

– Да он ровно и мужик-то поведения твердого, не смутьян, не бунтарь, – сказала она наконец.

– Не смутьян, матушка, не смутьян, – охотно подхватил мужичонка. – Про кого, про кого, а про него доподлинно сказать можно, что мужик с рассудком. И бога боится, и властей почитает. Да ведь оно, милостивица наша, и все так. Вот сюды ехал – так слыхал, робята обсказывали, – самарский батюшка, уж на что над людьми высоко поставлен, так и тот, когда Пугачев на черном коне въехал, к злодейской ручке яко к царской деснице прикладывался. А ведь он не нашему хамью чета. На своем веку, наверно, не одну академию превзошел. Наш брат мужик – дурак: кто ему свободу посулит, за тем он потянется. Царицыны войска с ружьями и пушечками, а наш вахлак – с дубьем да с косой прет. Ну и случается, милостивица, что косой царские пушечки и отбивают. А потом из них по командирам да по царским солдатикам палят… Пушка, она, матушка, дура. Ей что по своим бить, что по чужим – все одно.

Державин стоял, притаившись за толстой и неуклюжей, как гриб, деревянной подпоркой. Ласковый голос мужика не внушал ему доверия. Матушка внизу сидела неподвижная и скорбная, как каменная фигура на дворцовом фасаде.

– А надысь что было, – сказал мужичонка и понизил голос до тишайшего шепота, но не слухом, а каким-то шестым чувством Державин все-таки продолжал его слышать. – Приезжал к нам в Богородское черный, носа нет, и говорит как в бочку – бу-бу-бу. Остался ночевать и мужикам советует: вы, говорит, дураки. Как дураками-вахлаками были, так дураками и подохнете. Что вы, говорит, дураки, смотрите. Вы, говорит, как государь приедет, сразу господ по рукам и по ногам, да в ригу. Наш батюшка, говорит, за каждую барскую голову большие деньги платит. А я ему и говорю – у нас, мол, господа ничего, хорошие, да и живут они не здесь, а в городе. А он этак на меня одним глазом повел и говорит – что это у вас за старый невежа объявился? У тебя, говорит, старый невежа, борода по колено, а ума в голове, как у того воробья, что под стрехой. Нет своих господ, так чужих бей. А что хороший барин – так на то пословица есть: “Хвали сено в стогу, а барина в гробу”. Понял? Хотел я тут ему одно слово сказать, да смотрю, мужики как волки ощерились, глаза в землю и молчат, слушают. Вот, матушка, какие у нас дела в деревне делаются. Ивана Горбеца знать изволите? Уж на что лядащий, в чем дух держится, а и тот, почитай, каждый день батюшку ждет не дождется. Вот оно, матушка, какие дела-то.

Фекла Андреевна уже давно не отвечала мужичонке. Она сидела, опустив голову, и плечи ее тряслись.

Тогда Державин спустился на ступеньку ниже.

– Матушка, – крикнул он. – К вам приказчики, в кухне дожидаются.

Фекла Андреевна быстро подняла кверху большие заплаканные глаза и покраснела. Ей было стыдно, что ее умный, взрослый сын застал ее плачущей перед холопом. Она украдкой посмотрела на него. А он уже сошел с лестницы и стоял перед ней прямой и серьезный. Синие глаза смотрели на мать отчужденно, издалека, не любя и не жалея. Старосту он как будто и не видел.

– Я сейчас, Гаврюша, – робко сказала Фекла Андреевна. Собрала бумаги, посмотрела на сына еще раз и вдруг заторопилась к двери. За ней, ковыляя и охая, тронулся было и ласковый мужичонка. Но Державин положил ему руку на плечо, и тот остановился.

– Постой, – сказал он спокойным голосом. – У меня до тебя дело есть. А вы идите, матушка, идите.

Фекла Андреевна увидела, как у сына дрогнула щека, и подумала: “Вылитый отец”.

Приказчиков в кухне она не застала. Но когда захотела возвратиться обратно низом, то нашла дверь гостиной запертой.

По галерее подниматься она не решилась.

* * *

А староста до самой своей смерти помнил и неоднократно пересказывал землякам разговор с молодым барином.

– Ты что же, – спросил его молодой барин, – будешь старостой села Богородское?

– Так точно, барин, – ответил староста, чувствуя, что его пробирает дрожь от этого спокойного и неподвижного голоса. – Осьмнаддатый год по барской воле в Казань хожу.

– Так, говоришь, неспокойно в деревне? Балуют? – спросил барин.

– Хоть и не балуют, – ответил староста, не зная куда девать глаза, – но если по истине вам обсказать…

Мать Державина – Фекла Андреевна – неслышно плавала в жилом сумраке этих поющих развалин. В последние дни она не находила себе места. Известие о самозванце волновало ее особенно. Ее оренбургские земли были под явной угрозой. Мужики, приезжавшие с той стороны, молчали или пороли такую чушь, что Фекла Андреевна только махала руками. Втайне от сына она плакала и видела пророческие сны. Ей почему-то верилось, что Самара уже взята злодеями и Оренбург доживает последние дни. Несколько раз она попробовала говорить с сыном, но он был заражен таким бешеным оптимизмом, так не понимал ее хозяйские опасения и чаяния, говорил так отрывисто и резко, с трубным звуком в голосе, что она сейчас же умолкала и уходила плакать в свою комнату.

Впрочем, сына она видела мало. Он или сидел в своей комнате, составляя какие-то диковинные бумаги, которые потом тщательно сжигал в печке, или ходил по знакомым праздновать рождество.

Возвращался, впрочем, он задумчивый и не пьяный. И никогда его посещения не были особенно длительными. Он приходил из гостей не позже десяти часов.

V

Державин не ходил по гостям. Он сразу отгородил себя от света тонким и острым делом.

Он ходил по постоялым дворам и слушал.

На нем был нагольный трехрублевый тулуп и тяжелая меховая шапка.

Извоз шел плохо, но мужики были в возбужденном состоянии. Они сидели кружком за столом, говорили о своих делах и мало обращали внимания на молчаливого длиннолицего человека, сидевшего в углу за кружкой пенника. Державин скоро привык к тому, что разговор строился по определенному плану.

Громко говорили о погоде, о деревенских непорядках, о семейных делах (это было самое начало разговора), тише – крупным, громким шепотом – о господах и совсем снижали голос, когда речь касалась недавних событий. Об этих событиях говорили долго и рьяно, приближая головы через столы, размахивая руками и быстро оглядываясь по сторонам.

Иногда случалось, что кто-нибудь приезжал издалека, верст за сто, и тогда его сразу обступало человек пять-шесть.

Полного разговора с начала до конца или даже большого отрывка ему никогда не удавалось услышать, но иногда неосторожно повышенный голос доносил до него две или три фразы. Смысл их был далеко не утешительным. Вор двигался с быстротой фантастической. Он без боя, на черном коне въезжал в город, и духовенство встречало его с крестным ходом. Самара, по слухам, была взята уже давно. Державин больше, чем кто-либо, знал, что это неправда. Реляции, приходившие в военную коллегию, были очень тревожны, но отнюдь не заключали прямой угрозы городу. Да и гарнизон, оставленный в стенах Самары, по словам знающих людей, отличался большой боеспособностью и верностью императрице; и, однако, слушая эти цветистые, полные величайших подробностей рассказы о колокольном звоне при въезде Пугачева в город, о духовенстве, с крестным ходом отворяющем ему ворота, о виселицах на соборных площадях, он уверялся, что они очень похожи на истину.

Если так еще не было, то так непременно будет неделю или месяц спустя.

Державин хватался за голову и уходил из кружала разбитый, как после тяжелой физической работы.

Он знал – измена зрела всюду.

Измена зрела всюду.

Один случай поразил его особенно. Это было, кажется, на третий день после его приезда в Казань. Придя домой из своей обычной прогулки по кружалам, он услышал от дворовых, что из оренбургского имения его матери – он знал, что была где-то такая заброшенная и нищая деревушка, перешедшая по наследству к его матери, – приехал староста с оброком и теперь сидит в гостиной, сдает отчет и вполголоса рассказывает о делах, творящихся в том краю. Стараясь не шуметь, Державин поднялся наверх.

Гостиная находилась в нижнем этаже. Она примыкала с одной стороны к людской, с другой – к длинной и скрипучей лестнице, ведущей на галерею. Державин через черный ход спустился по лестнице и остановился вверху на предпоследней площадке.

Странная картина представилась ему.

Мать – грузная, толстая женщина, с синими цыганскими волосами – сидела в кресле, и пухлые щеки ее блестели от слез.

Рядом с ней стоял маленький бородатый мужичонка, в аккуратной рубахе из белого домотканого холста и уже очень не новых, но опрятно залатанных черных портах.

Свежие, почти сверкающие лапти блестели на его крепких ногах. По всему чувствовался первый хозяин и деревенский краснобай. Мужичонка что-то говорил матери. Иногда он, очевидно, для пущей убедительности, разводил руками и наклонялся к ее лицу. Голос у него был тихий и вразумительный, говорил он медленно и со вкусом, тщательно обдумывая каждую фразу. Державин прислушался.

– А ты сама, милостивица, знаешь, – говорил своим ласковым голосом мужичонка, – какой у нас народ – с бору по сосенке, с горшка по пенке. Ты его за ворот норовишь, а он тебя за руку зубами хватает. И раньше, государыня, изволите знать, каких только слов от него не наслышишься, пока оброк не соберешь, а теперь уж и без оброка не подходи. Осмелел от дурости и как волк зимой – все в стаю, все в стаю норовит. Про молодых-то я уж и не говорю, да и старые теперь все с дубьем да с кольем ходят. Иным часом, матушка, послушаешь, послушаешь, да инда сердце и захолодеет. Господи, владычица, думаешь, да появись в наших краях злодей, так не только все к нему, вору, побегут, еще и в усадьбу красного петуха пустят!

Мать сидела прямая и длинная, крупная слеза ползла по ее щеке.

– Обязательно пустят, – сказала она глухим голосом, – там в барском доме одной утвари на тысячу рублей стои?т.

– На тысячу рублей, – радостно подхватил мужичонка, – да ведь и то сказать, теперь и на тысячу рублей того не укупишь, что в одной барской комнате помещается. Разве теперь где такую мебель делают? Надысь Ивашка Гуськов заходил ко мне да все выспрашивал, сколько, мол, по росписи баринов кабинет стоит и кто его делал – из свойских кто али со стороны.

– Зачем это ему? – испугалась матушка.

Мужичонка вздохнул и переступил с ноги на ногу.

– Да разве злого человека узнаешь? – загадочно сказал он и даже плечами пожал. – Я, милостивица, чужих думок не отгадчик. Я только так, по холопской верности, до тебя довожу.

На какую-то долю минуты оба замолчали.

Матушка шуршала бумагами и вздыхала.

– Да он ровно и мужик-то поведения твердого, не смутьян, не бунтарь, – сказала она наконец.

– Не смутьян, матушка, не смутьян, – охотно подхватил мужичонка. – Про кого, про кого, а про него доподлинно сказать можно, что мужик с рассудком. И бога боится, и властей почитает. Да ведь оно, милостивица наша, и все так. Вот сюды ехал – так слыхал, робята обсказывали, – самарский батюшка, уж на что над людьми высоко поставлен, так и тот, когда Пугачев на черном коне въехал, к злодейской ручке яко к царской деснице прикладывался. А ведь он не нашему хамью чета. На своем веку, наверно, не одну академию превзошел. Наш брат мужик – дурак: кто ему свободу посулит, за тем он потянется. Царицыны войска с ружьями и пушечками, а наш вахлак – с дубьем да с косой прет. Ну и случается, милостивица, что косой царские пушечки и отбивают. А потом из них по командирам да по царским солдатикам палят… Пушка, она, матушка, дура. Ей что по своим бить, что по чужим – все одно.

Державин стоял, притаившись за толстой и неуклюжей, как гриб, деревянной подпоркой. Ласковый голос мужика не внушал ему доверия. Матушка внизу сидела неподвижная и скорбная, как каменная фигура на дворцовом фасаде.

– А надысь что было, – сказал мужичонка и понизил голос до тишайшего шепота, но не слухом, а каким-то шестым чувством Державин все-таки продолжал его слышать. – Приезжал к нам в Богородское черный, носа нет, и говорит как в бочку – бу-бу-бу. Остался ночевать и мужикам советует: вы, говорит, дураки. Как дураками-вахлаками были, так дураками и подохнете. Что вы, говорит, дураки, смотрите. Вы, говорит, как государь приедет, сразу господ по рукам и по ногам, да в ригу. Наш батюшка, говорит, за каждую барскую голову большие деньги платит. А я ему и говорю – у нас, мол, господа ничего, хорошие, да и живут они не здесь, а в городе. А он этак на меня одним глазом повел и говорит – что это у вас за старый невежа объявился? У тебя, говорит, старый невежа, борода по колено, а ума в голове, как у того воробья, что под стрехой. Нет своих господ, так чужих бей. А что хороший барин – так на то пословица есть: “Хвали сено в стогу, а барина в гробу”. Понял? Хотел я тут ему одно слово сказать, да смотрю, мужики как волки ощерились, глаза в землю и молчат, слушают. Вот, матушка, какие у нас дела в деревне делаются. Ивана Горбеца знать изволите? Уж на что лядащий, в чем дух держится, а и тот, почитай, каждый день батюшку ждет не дождется. Вот оно, матушка, какие дела-то.

Фекла Андреевна уже давно не отвечала мужичонке. Она сидела, опустив голову, и плечи ее тряслись.

Тогда Державин спустился на ступеньку ниже.

– Матушка, – крикнул он. – К вам приказчики, в кухне дожидаются.

Фекла Андреевна быстро подняла кверху большие заплаканные глаза и покраснела. Ей было стыдно, что ее умный, взрослый сын застал ее плачущей перед холопом. Она украдкой посмотрела на него. А он уже сошел с лестницы и стоял перед ней прямой и серьезный. Синие глаза смотрели на мать отчужденно, издалека, не любя и не жалея. Старосту он как будто и не видел.

– Я сейчас, Гаврюша, – робко сказала Фекла Андреевна. Собрала бумаги, посмотрела на сына еще раз и вдруг заторопилась к двери. За ней, ковыляя и охая, тронулся было и ласковый мужичонка. Но Державин положил ему руку на плечо, и тот остановился.

– Постой, – сказал он спокойным голосом. – У меня до тебя дело есть. А вы идите, матушка, идите.

Фекла Андреевна увидела, как у сына дрогнула щека, и подумала: “Вылитый отец”.

Приказчиков в кухне она не застала. Но когда захотела возвратиться обратно низом, то нашла дверь гостиной запертой.

По галерее подниматься она не решилась.

* * *

А староста до самой своей смерти помнил и неоднократно пересказывал землякам разговор с молодым барином.

– Ты что же, – спросил его молодой барин, – будешь старостой села Богородское?

– Так точно, барин, – ответил староста, чувствуя, что его пробирает дрожь от этого спокойного и неподвижного голоса. – Осьмнаддатый год по барской воле в Казань хожу.

– Так, говоришь, неспокойно в деревне? Балуют? – спросил барин.

– Хоть и не балуют, – ответил староста, не зная куда девать глаза, – но если по истине вам обсказать…