По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

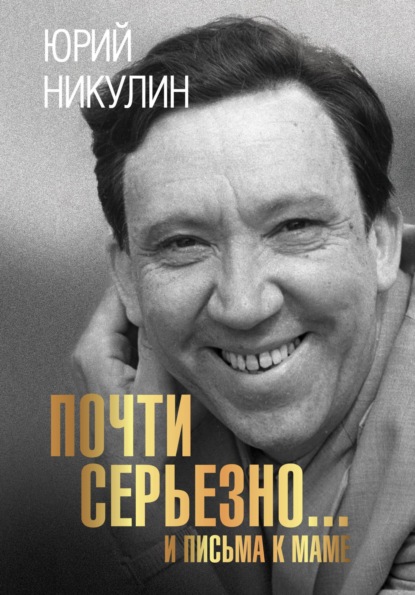

Почти серьезно…и письма к маме

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– Он у вас что, припадочный?

На другой день у меня болели спина, шея, руки, и первый раз я на собственном опыте понял – быть клоуном непросто. А вскоре я потребовал, чтобы меня снова повели в цирк: именно потребовал, а не попросил. И меня повели. На этот раз выступал с дрессированными зверями, со своей знаменитой железной дорогой дедушка Дуров, который показался мне необычайно добрым и благородным. Папа в тот же день подарил мне книгу В. Дурова «Мои звери». Это не только первая книга о цирке, память о первых посещениях цирка, о первом выступлении в роли клоуна, но и память об отце, который вручил мне эту книгу с трогательной надписью.

А вот клоуны остались в памяти навсегда.

К нам в дом иногда приходил двоюродный брат отца – дядя Яша, полноватый, седой, с усами, напоминающий внешне Дурова. Когда он пришел к нам в первый раз, я радостно закричал:

– Дуров, Дуров к нам пришел!

– Откуда ты меня узнал? – спросил дядя, решив меня разыграть.

С тех пор он стал для меня не дядей Яшей, а Дуровым. Как только он приходил к нам, я просил, чтобы он рассказывал о животных, о дрессировке, о цирке. А дядя Яша никакого отношения к цирку не имел. Сначала он шутливо отмахивался от меня, потом стал сердиться. Своими вопросами о цирке и утверждениями, что он Дуров, я дядю просто терроризировал. После этого он стал к нам редко ходить.

Моя мама

Самое первое впечатление о маме – большая ярко-оранжевая шляпа. В то время, когда я родился, в моду вошли широкополые шляпы с лентами. Много лет в нашей комнате стояла под кроватью желтая коробка, в которой хранилась эта мамина шляпа.

В таком виде я пошел в гости к одной девочке…

…номер пятнадцать по Токмакову переулку…

В свое время матери прочили славу на подмостках сцены. В молодости она с успехом выступала в провинциальном театре. Но учиться, хотя ее и приглашали, на актерский факультет театрального института не пошла, считая, что должна жить для меня.

Любила мама рассказывать о своем детстве. Жили они у бабушки в Прибалтике, в городе Ливенгофе. Ее отец занимал пост начальника почты. В их семье всегда устраивали праздники, красивые елки. Мама любила доставать фотографии.

– Вот сидит бабушка за столом, вот я, вот твои тетки, мои сестры Нина, Мила, Оля…

Все сестры на старинных, на плотном картоне фотографиях выглядели чинными.

В Москву меня привезли в четыре года. В день нашего приезда на Белорусском вокзале играл оркестр, висели красные транспаранты с лозунгами, на улицах – флаги, портреты. Оказывается, в столице отмечали МЮД – Международный юношеский день – был такой праздник в двадцатые годы.

– Как хорошо в Москве! – сказал я маме. Мне тогда подумалось, что в Москве всегда праздник.

С вокзала к нашему дому, на Разгуляй, мы поехали на извозчике, что привело меня в восторг.

Как потом рассказывала мама, меня ввели в небольшую комнату в доме номер пятнадцать по Токмакову переулку, показали на новенькую кроватку с сеткой по бокам и сказали, что здесь мы будем жить. Осмотрев кроватку, потрогав на ней блестящие шишечки, поглядев в выходящее во двор окно, я сказал родителям:

– Ну а теперь поедем обратно к бабушке в Демидов.

Когда же выяснилось, что мы никуда не поедем, а останемся здесь навсегда, я горько заплакал.

Но вскоре к Москве привык. Мама, уходя на рынок или в магазин, строго наставляла, чтобы я ни в коем случае не выходил на улицу, а то, говорила она, «попадешь под лошадь». Рядом с нашим домом находился знаменитый на всю Москву конный парк Ступина. С утра мимо дома, цокая копытами по булыжной мостовой, проходили мощные, упитанные ломовые лошади. Потом появлялись другие подводы – худыми, изможденными лошадьми правили совершенно черные люди – угольщики, пронзительно кричавшие:

– Углей, углей! Кому углей? Уг-леее-й!!!

Позже на подводах привозили картофель и слышались крики:

– Картошка-а-а! Карто-о-шка! – кричали дядьки, сидя на мешках.

– Углей, углей! Кому углей?

Затем приходили во двор татары с мешками. Они выкрикивали нечто подобное: «С… арье брем, паем…», что означало «Старье берем, покупаем».

Приходили и скупщики бутылок, к которым сбегалась вся детвора. Мы отдавали бутылки, а взамен получали «уйди-уйди» – небольшие свисточки с надувными шариками. Иногда за бутылки давали разноцветные, набитые опилками шарики-раскидайчики на резинках.

Маленьким я любил встречать маму: все время выходил к воротам дома и выглядывал на улицу, не идет ли она. Я узнавал ее издали, бежал к ней, а она останавливалась и, расставив руки, ждала меня.

Порой мама поступала со мной сурово. Если скажет «нет», значит, это твердо: сколько ни проси, ни клянчи.

Родителям я, как правило, говорил правду. Но если пытался обмануть маму, она строго требовала:

– А ну-ка покажи язык.

Я показывал.

– А почему на языке белое пятно? Обманываешь?

С тех пор пошло:

– Юра, ты вымыл руки?

– Вымыл.

– А ну покажи язык.

– Ладно, ладно, иду мыть, – говорил я.

Вспоминаю Немецкий рынок на Бауманской, там у меня всегда разбегались глаза: на лотках стояли размалеванные кошки – мне они казались прекрасными, продавались глиняные петушки-свистульки.

До сих пор у мамы стоит глиняная кошка-копилка. Вся голова исцарапана, потому что часто с помощью ножниц я извлекал через щели монетки на кино.

…а взамен получали «уйди-уйди»…

Эта обшарпанная глиняная кошка мало похожа на ту, яркую и красивую, которую мы купили около пятидесяти лет назад на Немецком рынке, но это именно та кошка.

До войны мама была женщиной полной, но когда я в 1946 году вернулся домой из армии, то был поражен: она похудела и стала седой.

– Мама, ты прямо с плаката «Родина-мать зовет!», – сказал я тогда.

В годы войны мама рыла окопы под Москвой, потом работала на эвакопункте санитаркой, возила раненых. После войны устроилась диспетчером на «Скорую помощь», где проработала до пенсии.

Поразительное качество матери – общительность. Если отец сходился с людьми трудно, то мать с любым человеком легко находила общий язык. У нее – где бы она ни работала, ни жила – всегда появлялось много знакомых, друзей.

Мой папа

Мой отец, Владимир Андреевич Никулин, зарабатывал на жизнь литературным трудом – он писал для эстрады, цирка, одно время работал репортером центральных газет «Известия» и «Гудок». Когда я был подростком, он казался мне гением, самым лучшим человеком на свете, лишенным каких-либо недостатков. Папа всегда был полон юмора, энергии, силы и оптимизма, хотя жизнь у него складывалась нелегко.

Детство свое отец провел в Москве. После окончания гимназии он поступил на юридический факультет университета, где закончил три курса. После революции его призвали в армию. В 1918 году он учился на курсах Политпросвета, на которых готовили учителей для Красной армии. После окончания курсов отец просил послать его в Смоленск – поближе к родным: мать и сестра отца учительствовали в деревне недалеко от Демидова. Перед самой демобилизацией он познакомился с моей матерью. Они поженились, и отец остался в Демидове, поступив актером в местный драматический театр. В этом же театре служила и мама – актрисой. Отец организовал передвижной театр «Теревьюм» – театр революционного юмора. Он писал обозрения, много ставил и много играл сам.

На другой день у меня болели спина, шея, руки, и первый раз я на собственном опыте понял – быть клоуном непросто. А вскоре я потребовал, чтобы меня снова повели в цирк: именно потребовал, а не попросил. И меня повели. На этот раз выступал с дрессированными зверями, со своей знаменитой железной дорогой дедушка Дуров, который показался мне необычайно добрым и благородным. Папа в тот же день подарил мне книгу В. Дурова «Мои звери». Это не только первая книга о цирке, память о первых посещениях цирка, о первом выступлении в роли клоуна, но и память об отце, который вручил мне эту книгу с трогательной надписью.

А вот клоуны остались в памяти навсегда.

К нам в дом иногда приходил двоюродный брат отца – дядя Яша, полноватый, седой, с усами, напоминающий внешне Дурова. Когда он пришел к нам в первый раз, я радостно закричал:

– Дуров, Дуров к нам пришел!

– Откуда ты меня узнал? – спросил дядя, решив меня разыграть.

С тех пор он стал для меня не дядей Яшей, а Дуровым. Как только он приходил к нам, я просил, чтобы он рассказывал о животных, о дрессировке, о цирке. А дядя Яша никакого отношения к цирку не имел. Сначала он шутливо отмахивался от меня, потом стал сердиться. Своими вопросами о цирке и утверждениями, что он Дуров, я дядю просто терроризировал. После этого он стал к нам редко ходить.

Моя мама

Самое первое впечатление о маме – большая ярко-оранжевая шляпа. В то время, когда я родился, в моду вошли широкополые шляпы с лентами. Много лет в нашей комнате стояла под кроватью желтая коробка, в которой хранилась эта мамина шляпа.

В таком виде я пошел в гости к одной девочке…

…номер пятнадцать по Токмакову переулку…

В свое время матери прочили славу на подмостках сцены. В молодости она с успехом выступала в провинциальном театре. Но учиться, хотя ее и приглашали, на актерский факультет театрального института не пошла, считая, что должна жить для меня.

Любила мама рассказывать о своем детстве. Жили они у бабушки в Прибалтике, в городе Ливенгофе. Ее отец занимал пост начальника почты. В их семье всегда устраивали праздники, красивые елки. Мама любила доставать фотографии.

– Вот сидит бабушка за столом, вот я, вот твои тетки, мои сестры Нина, Мила, Оля…

Все сестры на старинных, на плотном картоне фотографиях выглядели чинными.

В Москву меня привезли в четыре года. В день нашего приезда на Белорусском вокзале играл оркестр, висели красные транспаранты с лозунгами, на улицах – флаги, портреты. Оказывается, в столице отмечали МЮД – Международный юношеский день – был такой праздник в двадцатые годы.

– Как хорошо в Москве! – сказал я маме. Мне тогда подумалось, что в Москве всегда праздник.

С вокзала к нашему дому, на Разгуляй, мы поехали на извозчике, что привело меня в восторг.

Как потом рассказывала мама, меня ввели в небольшую комнату в доме номер пятнадцать по Токмакову переулку, показали на новенькую кроватку с сеткой по бокам и сказали, что здесь мы будем жить. Осмотрев кроватку, потрогав на ней блестящие шишечки, поглядев в выходящее во двор окно, я сказал родителям:

– Ну а теперь поедем обратно к бабушке в Демидов.

Когда же выяснилось, что мы никуда не поедем, а останемся здесь навсегда, я горько заплакал.

Но вскоре к Москве привык. Мама, уходя на рынок или в магазин, строго наставляла, чтобы я ни в коем случае не выходил на улицу, а то, говорила она, «попадешь под лошадь». Рядом с нашим домом находился знаменитый на всю Москву конный парк Ступина. С утра мимо дома, цокая копытами по булыжной мостовой, проходили мощные, упитанные ломовые лошади. Потом появлялись другие подводы – худыми, изможденными лошадьми правили совершенно черные люди – угольщики, пронзительно кричавшие:

– Углей, углей! Кому углей? Уг-леее-й!!!

Позже на подводах привозили картофель и слышались крики:

– Картошка-а-а! Карто-о-шка! – кричали дядьки, сидя на мешках.

– Углей, углей! Кому углей?

Затем приходили во двор татары с мешками. Они выкрикивали нечто подобное: «С… арье брем, паем…», что означало «Старье берем, покупаем».

Приходили и скупщики бутылок, к которым сбегалась вся детвора. Мы отдавали бутылки, а взамен получали «уйди-уйди» – небольшие свисточки с надувными шариками. Иногда за бутылки давали разноцветные, набитые опилками шарики-раскидайчики на резинках.

Маленьким я любил встречать маму: все время выходил к воротам дома и выглядывал на улицу, не идет ли она. Я узнавал ее издали, бежал к ней, а она останавливалась и, расставив руки, ждала меня.

Порой мама поступала со мной сурово. Если скажет «нет», значит, это твердо: сколько ни проси, ни клянчи.

Родителям я, как правило, говорил правду. Но если пытался обмануть маму, она строго требовала:

– А ну-ка покажи язык.

Я показывал.

– А почему на языке белое пятно? Обманываешь?

С тех пор пошло:

– Юра, ты вымыл руки?

– Вымыл.

– А ну покажи язык.

– Ладно, ладно, иду мыть, – говорил я.

Вспоминаю Немецкий рынок на Бауманской, там у меня всегда разбегались глаза: на лотках стояли размалеванные кошки – мне они казались прекрасными, продавались глиняные петушки-свистульки.

До сих пор у мамы стоит глиняная кошка-копилка. Вся голова исцарапана, потому что часто с помощью ножниц я извлекал через щели монетки на кино.

…а взамен получали «уйди-уйди»…

Эта обшарпанная глиняная кошка мало похожа на ту, яркую и красивую, которую мы купили около пятидесяти лет назад на Немецком рынке, но это именно та кошка.

До войны мама была женщиной полной, но когда я в 1946 году вернулся домой из армии, то был поражен: она похудела и стала седой.

– Мама, ты прямо с плаката «Родина-мать зовет!», – сказал я тогда.

В годы войны мама рыла окопы под Москвой, потом работала на эвакопункте санитаркой, возила раненых. После войны устроилась диспетчером на «Скорую помощь», где проработала до пенсии.

Поразительное качество матери – общительность. Если отец сходился с людьми трудно, то мать с любым человеком легко находила общий язык. У нее – где бы она ни работала, ни жила – всегда появлялось много знакомых, друзей.

Мой папа

Мой отец, Владимир Андреевич Никулин, зарабатывал на жизнь литературным трудом – он писал для эстрады, цирка, одно время работал репортером центральных газет «Известия» и «Гудок». Когда я был подростком, он казался мне гением, самым лучшим человеком на свете, лишенным каких-либо недостатков. Папа всегда был полон юмора, энергии, силы и оптимизма, хотя жизнь у него складывалась нелегко.

Детство свое отец провел в Москве. После окончания гимназии он поступил на юридический факультет университета, где закончил три курса. После революции его призвали в армию. В 1918 году он учился на курсах Политпросвета, на которых готовили учителей для Красной армии. После окончания курсов отец просил послать его в Смоленск – поближе к родным: мать и сестра отца учительствовали в деревне недалеко от Демидова. Перед самой демобилизацией он познакомился с моей матерью. Они поженились, и отец остался в Демидове, поступив актером в местный драматический театр. В этом же театре служила и мама – актрисой. Отец организовал передвижной театр «Теревьюм» – театр революционного юмора. Он писал обозрения, много ставил и много играл сам.