По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

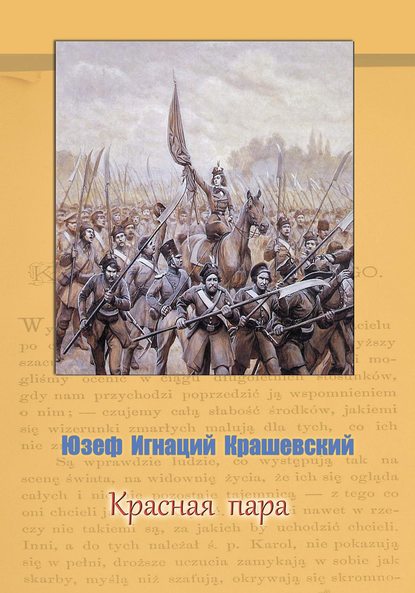

Красная пара

Автор

Год написания книги

1864

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– А видишь, тётя, – сказала она, – почему мне было не разрешить пойти на это богослужение у Кармелитов, я слышала, толпы были огромные, но час утренний и женщин почти не было. А уж и мы польки, и мы имеем для родины обязанности, и мы должны идти с братьями! А! Никогда себе не прощу, что послушала тебя, нужно было обнять, поцеловать и сбежать. Ты бы меня не догнала. Самая замечательная на свете вещь, всё наше достойное гражданство, вся наша сердечная шляхта, которую город приветствовал с криками. Говорят, что прямо оттуда должна была выйти большая процессия через Старый Город, Свенто-Яньскую, Замковую площадь до дворца Наместника, чтобы по-братски соединиться с земледельцами, которые сегодня уже совсем иначе расположены. А! Как это будет чудесно! Нужно там обязательно быть, я знаю, что иду ко дворцу Наместника приветствовать эту процессию… немедленно.

Тётка аж отодвинула станок и, хотя с тяжестью, двинулась к племяннице, заламывая руки.

– Ядзя, дитя моё! Заклинаю прахом твоей матери, смилуйся надо мной, не делай этого! Чувствую, хоть ничего не знаю, что какая-то буря висит над нашими головами, не отпущу тебя, не позволю, не могу…

В глазах Ядвиги стояли слёзы, она опустилась перед тёткой на колени, обняла её руками, начала целовать колени и просить, тётка даже расплакалась.

– Ты знаешь, дитя моё, что меня, слабое существо, всегда своими слезами победишь, но годится это, из фантазии такой тревогой наполнять моё сердце.

– Тётя, не из фантазии, но туда нас зовёт долг!

– Весь долг женщины – в доме, сердце моё!

– Я не вполне с этим согласна, тётя, у меня насчёт этого свои теории, ты знаешь, это было хорошо в те времена, когда женщины были невольницами. Впрочем, в обычные времена пусть уже женщина сидит взаперти дома, но в горячие часы борьбы, почему же мы, как матери рядом с черногорскими сынами, как жёны греков с мужьями, сербские сёстры с братьями, рядом стоять не в состоянии? Женщина, тётя моя, – добавила она с запалом, который прояснил всё её лицо, – женщина есть больше, чем человек, должна быть человеком и женщиной. Женщиной у колыбели ребёнка, у плеча любимого мужа, но библейской героиней в великие часах народной жизни…

Тётка обнимала её и плакала.

– У тебя голова кружится, моя Ядзя, не знаешь, что плетёшь, если бы женщина выполняла только свои обязанности: дочки, жены, матери, уже очень было бы достаточно.

– Да, для обычной женщины, но я обычной женщиной быть не хочу!!

– А! Ты моя дорогая героиня, из сострадания, по крайней мере, не отлетай от меня, пока я жива, уж потом унесёшься себе в небеса! Когда я о тебе думаю, всегда мне в голову приходит покойный Станислав Т., который считал себя великим поэтом, вдохновенным сочинителем. Влюбился в ладную Каролину С. красивое, милое, но тихое и непоэтичное создание, и вечно себя сравнивал с орлом, королём птиц, влюблённым в гусыню, которая за ним в облака лететь не может, вот я есть эта гусыня, моя Ядзя, а ты – тот орёл. Если бы орёл имел сердце, сидел бы при гусыне и был бы счастлив!

Ядзя немного усмехнулась, немного в её глазах появились слёзы, закрутилась и грустно добавила:

– А, может, также я немного эгоистка, моя дорогая тётя, но в чём же я виновата, что я эту страну так люблю, что рада бы быть везде, где что-то для неё делается! Что же там, в конце концов, могло бы со мной стать? Что же русские могут сделать безоружной женщине?

– А! Ты не знаешь русских, они с безоружными больше всего любят бороться! Разве уважают молодость? Или смилуются над слабостью? Есть ли для них что святое?

Когда она так говорила, вдруг пудель вскочил, подбежал к окну, опёр лапы на стекло и начал показывать великое беспокойство; с улицы послышался какой-то ропот и шум. Тётка с Ядвигой подбежали к окну и по необычному оживлению, по бегающим в разных направлениях людям поняли, что в городе должно было что-то произойти. Мужчины живо летели в сторону дворца Наместника, женщины, словно встревоженные, убегали к Новому Свету, жандармы со всей силой летели к замку, дрожки гонялись одна за другой, множество людей, лихорадочно встречаясь, бросали друг другу слова.

По их движениям можно было понять, что о чём-то друг другу рассказывали. Какое-то время прошло в удручающем беспокойстве ожидания, никто не приходил, угадать, что делалось, было невозможно, Ядвига, заломив руки, с вызванными горячкой румянцами летала по салону, пудель бегал за ней, глядя в глаза, словно её понимал, тётка потихоньку молилась.

На лестнице послышались быстрые шаги, Ядвига отворила немного дверь и, не в состоянии удержаться, спросила мужчину, который как тень промелькнул перед её глазами:

– Ради Бога, скажите, что делается в городе?

– Стреляют в людей, – живо ответил незнакомец и полетел на третий этаж.

Тётка не услышала ответа, но о нём догадалась по побледневшему лицу племянницы, обе женщины замолчали, глядя друг на друга с ужасом.

Бесконечно долгим показался им час одиночества, который даже приход какого-нибудь слуги не прервал. Ядвига почти всё время стояла у окна, но из того, что можно было через него увидеть, не угадала сцен кровавой драмы. Русские, как бы пристыженные и встревоженные, сновали по улицам, мрачный и разъярённый, но сдерживающийся от взрыва народ, с отвагой и важностью проходил молчащий, более живыми шагами бегала там молодёжь, экипажи сановников пересекались в разных направлениях.

Прилично за полдень показалась горстка людей около Святого Креста, приблизительно двадцать мужчин скромно и бедно одетых, посередине несколько из них на досках, кое-как сбитых, поднимали над головами труп, запятнанный кровью.

Вид этого бледно-синего тела с застывшими чёрными шрамами, пронял Ядвигу почти отчаянным безумием.

– Смотри, тётя! Труп! Мученик! Эти варвары посягнули на безоружных! Как это народ может выдерживать? Почему не бросится весь на этих убийц! Я женщина, но чувствую, что убивала бы без милосердия!

– Да! – ответила тётка, плача. – Пока бы твой москаль не расплакался.

Спустя какое-то время потом дверь отворилась и молодой человек с огненным лицом, запыхавшийся, вбежал в салон. Он был хорошо знаком обеим дамам, сын их соседа, который приехал из деревни, как член общества на общее собрание, звали его Мечислав Скорупский. Не принадлежал он полностью к обществу панычей; сын солдата, сам готовый к бою, он кипел нетерпением. События этого дня заметно отразились на его лице. Ядвига, которая обычно видела его спокойным, несмелым и тихим, едва могла узнать. Вошёл, как пьяный, закачался, бормоча что-то непонятное, ему не хватало дыхания, так что должен был немного отдохнуть, прежде чем начал говорить.

Ядвига как можно живей подала ему стакан воды, над которым, может, более необходимым был бы стакан вина, но, оживлённый ей Мицио наконец восстановил речь.

– Смилуйся, пан, над нами, отшельниками! – воскликнула, садясь, Ядзя. – Говори, говори, говори, что делается, если бы не тётка, я бы сто раз уже выбежала на улицу. Из окна мы видели труп.

– Жестокости! – сказал Мечислав. – Вы, должно быть, знаете о процессии, которая шла из Лешна, русские напали на неё перед замком, разбивали кресты, разбивали образы, разогнали похоронную процессию, которая должна была везти умершего из Бернардинов, наконец, выстрелили в безоружный народ и положили трупом много людей. Не знаю, много ли раненых, часть убитых схватил народ и обносит по городу, некоторых положили в Европейском отеле. Возмущение в городе чрезвычайное, русские сами не знают, что предпринять, кажется, что все потеряли головы, однако, до сих пор дело неизвестно, как кончится… много особ арестовали.

Он говорил это прерывающимся голосом, давая какие-то знаки панне Ядвиге, которая только то из них могла понять, что имел что-то поведать ей лично. Но бедная тётка притащилась к самому стулу, на котором сидел Мицио, и, плача, его слушала. Невозможно было от неё избавиться.

– Вижу, что вы умираете с голоду, а ничего не говорите, – сказала Ядвига быстро молодому человеку, – хотя и мы не ели обед, найдётся что-нибудь в буфете, пойдёмте со мной, пан.

Скорупский понял и поспешил за своей проводницей. В другом покое Ядвига остановилась и вопросительно на него посмотрела.

– Ваш знакомый, Юлиуш, опасно ранен, надо его спрятать, чтобы не был схвачен, вы живёте одни, никто его тут искать не будет; имеете какой уголок, чтобы его принять?

– Цыц! Цыц! – живо отрезала Ядвига. – Мой покой на втором этаже, поэтому тётка туда по лестнице зайти не может, отдам ему свою комнату.

– Вы в самом деле ангел, пани.

– Я полька, ничего больше, – отвечала Ядвига.

Говоря это, она достала из кармана ключ, кивнул молодому человеку, чтобы вышел другими дверями, а сама вернулась к тётке.

Её честное сердце не испытывало иного волнения, чем сердечное милосердие и чувство долга, каждая жертва от себя казалось ей простой и естественной вещью, из которой самой маленькой гордости вытягивать не годилось.

Она не задумывалась даже над тем, что, будучи молодой и независимой, притягивала к себе какое-то подозрения в чувстве, которого к раненому Юлиушу не имела, не подумала, что её это компрометировало, говоря обычным языком света. Этот раненый Юлиуш не мог выйти у неё из головы, так героизм его не был на него похож. Она знала его как салонного юношу, легкомысленного и мота, который достаточно настойчиво навязывался ей со своими любезностями, не могла его вообразить себе героем уличного боя, потому что никогда в нём не видела ни малейшего запала.

Однако она сказала себя, что должна была ошибаться, и искренне жалела, что так его оскорбила. Задумчивая, она вошла в салон, припоминая все сцены из романов и повестей, в которых раненые юноши приобретали сердца своих опекунш, и говорила себе, что такой обычной развязки сегодняшней сцены никогда не допустит.

В салоне она застала тётку всю в слезах и ещё молящуюся. Честный пудель Хохлик, который себе вообразил, что сумеет остановить плачь старой пани приятной находкой, очень забавно стоял перед ней на двух лапах и служил.

– Моё дорогое дитя, что же это будет? – воскликнула тётя.

– Тётушка, мы достаточно жили во времена мира и прозы, входим в эпоху поэзии, за это на судьбу гневаться не нужно.

– А! Ты моя орлиная натура! – с упрёком отозвалась тётка. – Тебе обязательно необходимо слёз, крови, убийств, геройств, стука и шума, чтобы почувствовать жизнь, а жизнь имеет свою поэзию тишины и блаженного успокоения, которого ты ещё не понимаешь!

– Вы забываете, тётя, что мне нет ещё двадцати лет, что я ничего не видела, ничего не знаю и всего желать имею право!

Когда они так разговаривали, а Хохлик ходил за своей пани, глядя ей в глаза, выглянув в окно, Ядвига заметила дрожку, которая заезжала во двор, мелькнуло в ней лицо довольно бледного Юлиуша, сердце непреднамеренно забилось, был это всё-таки один из героев этого дня…

«Но он такой несимпатичный!» – она мимовольно сказала себе в духе.

– Действительно, есть счастливые люди, вот незаслуженный, от одной пули становится героем, пули иногда безрассудные!!

На лестнице послышались тихие и осторожные шаги, потом ухо Ядвиги уловило щелчок знакомого ей замка, она едва не пожалела о том, что сделала, но устыдилась своего чувства.