По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

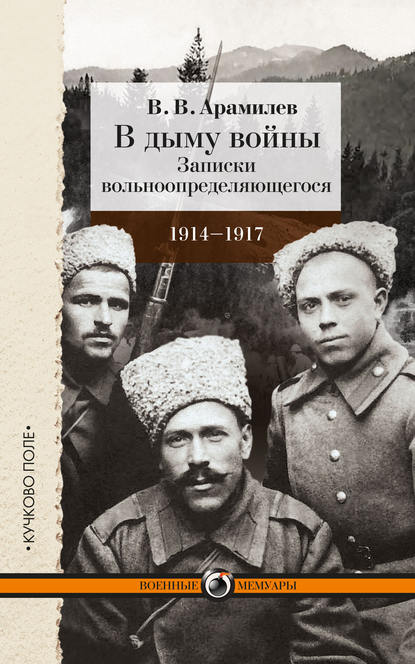

В дыму войны. Записки вольноопределяющегося. 1914-1917

Автор

Жанр

Год написания книги

2015

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Помещение грязное. Публика специфически окраинная. Многие заметно были под «парами». Осмотревшись, хотел сразу уйти, но что-то удержало…

Первый же номер программы начался скандалом.

Когда конферансье, лысый коротконогий человек с подвижным лицом, в необыкновенно высоком воротничке гоголевских времен, жеманно улыбаясь, объявил почтеннейшей публике, что «сейчас M-elle Sophie исполнит романс Чайковского, «патриоты» передних рядов заорали:

– Гимн! Гимн! Гимн!

Распорядители этого номера не предвидели. Вышла заминка. Певица, с нотами выпорхнувшая уже на авансцену, моментально спорхнула за кулисы. Занавес опустили.

Через десять минут концертное отделение началось гимном, который нестройно исполнил маленький хор.

Три первых номера прошли благополучно. На четвертом вспыхнул грандиозный скандал.

На сцене появилась наряженная девица в костюме, состоявшем из смеси французского с нижегородским.

– Мелодекламация, – объявил, любезно улыбаясь, конферансье.

Аккомпаниатор дал звучный аккорд, и девица грянула известную «Песню маркитантки» Генриха Гейне.

В начале четвертого куплета опять в тех же патриотических передних рядах началось заметное движение.

Пятый куплет начать не дали.

Несколько человек, по-видимому, приказчиков и лавочников, повскакивали с мест.

– Долой!..

– Это оскорбление!

– Мы не позволим!

– Немецкая песня! Долой!

В зале кто-то громко свистнул в кулак, как разбойник из-под моста.

Маркитантка с побледневшим под пудрой лицом юркнула за кулисы под яростное улюлюканье разнузданной публики.

К рампе засеменил на своих коротких ножках расторопный конферансье и многозначительно вытянул вверх палец.

– Почтеннейшая публика!

Крикуны утихли, но не сели.

– Господа! Мы вполне согласны с вами, что в великие нынешние дни, когда все силы государства нашего направлены на борьбу с немцами, в эти великие дни не следует выносить на сцену произведения немецких авторов. Но какой же Гейне немец?

Ведь Гейне же всего-навсего – гамбургский еврей. Ведь он же и не жил в Германии вовсе, так как был изгнан из нее за политические взгляды.

Ведь Гейне же жил и умер в Париже, он и женат был на француженке. Господа!..

Центр зала ответил взрывом жидких аплодисментов.

Передние ряды были посрамлены и позорно спасовали. Честь Гейне была восстановлена.

Какой-то толстяк во фраке добродушно махнул пухлой рукой и под смех публики крикнул конферансье.

– А, ну, коли так, то валяйте с богом: мы ничего… Послушаем, только чтобы без обману.

Обрадованный примирением конферансье послал уважаемой публике воздушный поцелуй и скрылся за кулисами.

На сцену опять грациозно выпорхнула злополучная маркитантка и закончила свой номер под дружные аплодисменты.

* * *

Когда ефрейтор и унтера не в духе, наш лагерь в обеденный перерыв и в предповерочный час отдыха превращается в форменный сумасшедший дом.

Одни ходят гусиным шагом вдоль конюшни, поминутно падая от усталости и бормоча проклятия.

Другие бегают вокруг конюшни, вокруг палаток с фуражками, с ремнями, с котелками, с кружками, с портянками, с носками, с сапогами в зубах.

Это провинившиеся, отдавшие по ошибке без фуражки честь, не вычистившие до блеска сапоги, клямора, пуговицы, не вымывшие кружки.

И все эти арлекины с портянками и котелками в зубах, бегая на рысях вокруг палаток, как на корде, стараясь перекричать друг друга, вопят:

– Я – дурак! Я – дурак! Я – дурак!

– Вот как чистят клямор! Вот как чистят клямор!

– Я – балда! Я – балда!

– Я – баба! Я – баба!

– Я – гусак! Я – гусак!

– Я – квач! Я – квач!

Взводные, которые завели эту адскую шарманку, сидя где-нибудь в тени, покуривают папироски, улыбаются и хвастают каждый своим взводом.

Хвастают друг перед другом своей изобретательностью по части издевательства над подчиненными им людьми.

* * *

Одевшись в штатское платье, целый день бродил по Петербургу.

Встретил бывшего однокурсника Андреевского. Он заделался в земгусары. На оборону работает.

Я плохо знаю Петербург. Андреевский, как старый питерец, показывает мне достопримечательности города. Достопримечательного мало.

Общественно-политическая жизнь замерла. Опьянение войной возрастает.