По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

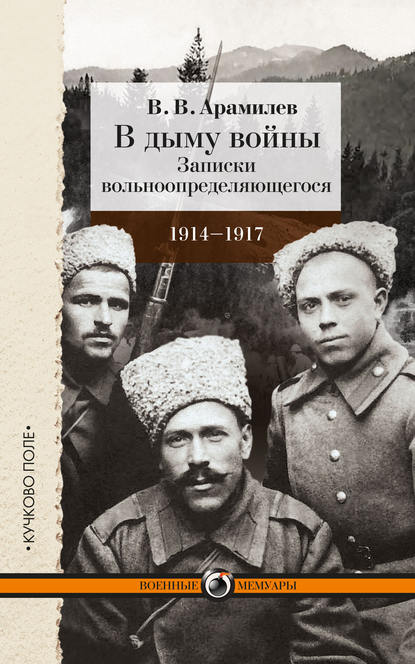

В дыму войны. Записки вольноопределяющегося. 1914-1917

Автор

Жанр

Год написания книги

2015

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

На прогулке случайно познакомились с местным «поэтом» Львом Анчишкиным.

Он закончил юридический факультет, а пошел по литературной части. Патриот. Крепко и убежденно ругает немцев. Пламенно любит французов.

Читает в оригинале Бодлера, Мюссе, Гюго. Считает себя западником, передовым человеком, разносит рассейскую отсталость.

Показывая пальцем на всхлипывающих у воинского присутствия баб, он с жаром заговорил:

– Какое жалкое создание эта русская баба!.. Я вот смотрю на них из окна каждый день и думаю: не ошибка ли природы? Зачем, для чего они живут на свете? Ходят по городу и канючат вместе с ребятами. Кого это трогает? Плачущая баба «заслуживает не больше внимания, чем босой гусь», как выразился один из писателей Запада…

Тысячи лет живут – и никакого прогресса… При Рюрике, при Владимире, при Иване Грозном в юбку сморкались, и сейчас вот, в двадцатом веке, в нее же сморкаются. И заметьте, не от бедности это, а от некультурности. Некультурность в крови русского народа…

– Эти вот Маланьи, Матрены – кариатиды, они переживут еще десятки войн и всяких революций, социальных и технических, а не сдвинутся со своей межи…

Через сто лет они так же будут лечить мочей трахому, наговором – сифилис, поить менструационной кровью своего любовника, во время ливня заворачивать юбку на голову и делать из нее зонтики. Нет, что вы ни говорите, а Лесков прав, утверждая, что «на русский народ хорошо смотреть только издали, когда он молится и верит».

И Достоевский прав, когда говорил, что мы торопливые люди – слишком поспешили с нашими мужичками. Мы их ввели в моду, и целый отдел литературы несколько лет сряду носился с ними как с новооткрытой драгоценностью. Мы надевали лавровые венки на вшивые головы… Русская деревня за всю тысячу лет дала нам лишь одного камаринского.

Какой-то «замечательный» русский поэт, увидев на сцене великую Рашель, воскликнул в восторге: «Не променяю Рашель на мужика». А Достоевский ответил: «Пора взглянуть трезвее и не смешивать нашего родного сиволапого дегтя с bouquet de Pimperatrice («букет императрицы»). Я всех русских мужиков отдам за одну Рашель». Здорово? Правда?

Так исходит бешеной слюной ненависти к народу «западник». Граве сочувственно кивает ему головой.

Я молча шагаю в ногу с поэтом. Спорить не хочется. Мысли другим заняты.

На фоне развертывающихся мировых событий «проклятый» вопрос о русском мужике, имеющий многовековую давность, кажется таким праздным, неуместным…

Простились мы дружески. Обменялись адресами. Обещал заходить ко мне вечерами.

* * *

Партию запасных отправляли в губернский город. Бабы задержали отправку поезда на два часа.

Они точно посходили с ума… После третьего звонка многие с причитанием бросились под колеса поезда, распластались на рельсах, лезли на буфера, на подножки теплушек. Их невозможно было оторвать от мужей.

Это проводы…

На вокзал сбежалось все уездное начальство. Вид у начальства растерянный, жалкий. Не знают, как быть с бабами…

Вызвали специальный наряд из местной конвойной команды.

Конвойные бережно брали на руки присосавшихся к рельсам и вагонам баб, уносили их с перрона куда-то в глубь вокзала. Бабы кричали так, как-будто их резали.

* * *

У меня сидит поэт Анчишкин. Случайно забрел брат хозяина – сектант-толстовец, цепкий и ловкий начетчик Макар Афанасьевич Сюткин с лопатообразной русой бородой.

Энергичное чисто русское лицо испорчено оспой. Голубые чуть-чуть раскосые глаза отливают фантастическо-азиатским упрямством.

Поражает меня феноменальной памятью. Великолепный знаток Толстого. Цитирует на память целые страницы…

Во всем остальном, что не относится к толстовству, круглый невежда. Безграмотен.

Но говорит проникновенно. Искренен безусловно.

Слушая его, невольно прощаешь ему безграмотность, узко сектантскую резкость и любуешься им…

Был три года в ссылке в Восточной Сибири, сидел за свои убеждения несколько раз в тюрьме, и, как видно, ничто не сломило его.

Отрицает все: Запад, культуру, церковь. Резко высказывается против войны. Сцепился с Анчишкиным.

Когда Сюткин вышел, Анчишкин дал ему свою оценку.

– Эти «бунтари» государству неопасны. Пошеборшат немного для виду и сядут на свой шесток. Все эти, с позволения сказать, анархисты доморощенные философы, начиненные яснополянской окрошкой, проповедники, искатели правды, справедливости, отрицатели, святоши и странники – просто юродствующие себялюбы, пройдохи или дегенераты с разжиженными, отравленными монгольским фатализмом мозгами.

– А вы, Граве, как смотрите на это?

Он топорщится и краснеет как девица.

– Я того же мнения…

– Вы за войну, стало быть? – спрашиваю я в упор.

Лиловые пятна ползут через щеки и виски к кончикам его ушей. Пунцово-красный от натуги, он с комичной торжественностью говорит:

– Я не пасынок своей родины… И в грозный час испытаний не встану в ряды ее изменников и предателей.

– Ой, как громко!

Граве, насупившись, молчит.

Анчишкин крепко жмет ему руку.

– Молодец! Вы хоть и немец по происхождению, но по духу истинно русский человек.

– Давно известно, – говорю я, – что новообращенные католики щеголяют необычайной ревностностью и бывают католичнее самого папы. Генрих Гейне констатировал это даже в отношении евреев, переходящих в католичество. То же самое можно сказать про иностранцев, акклиматизировавшихся в чужой стране.

Анчишкин сосредоточенно «сосет» желтую японскую сигаретку и барабанит пальцами по покрышке стола.

Граве напружинился, готовый прыгнуть на меня. Щетина волос, коротко подстриженных ежиком, шевелится:

– Мы двести лет в России. Мой дед и прадед дышали русским воздухом, привольем российских степей… Какой я иностранец? И вообще это ослиное, кабацкое, эстрадное остроумие не делает вам чести…

* * *

Запасные разгромили две казенных винных лавки и «рейнсковой погреб» Магомета Тухваттуллина. Тухваттуллин бегал за погромщиками и на коленях умолял «пощадить его имущество». Плакал, целовал сапоги пьяных мужиков. Его отталкивали и не слушали.

Все «имущество» (вино) тут же на улице делили и распивали.

Полиция, по-видимому, бессильная что-либо сделать для восстановления порядка, притаилась по углам, не подает признаков жизни.