По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

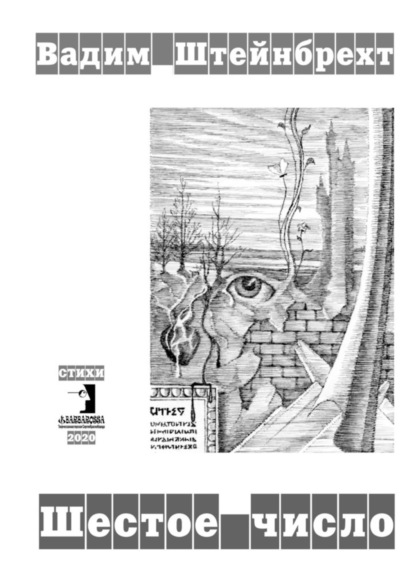

Шестое число. Стихи

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Явился, присел на диван.

Прищурился, пращур соблазна:

– Как жизнь? Ты ещё не устал?

Комедия или драма?

Достал носовой платок

размером с пол-океана.

Вытер сократовский лоб:

– Наверное, всё-таки драма.

Вопрос мой предугадав

(тяжело разговаривать с чёртом):

– Обращайся ко мне на «ты».

Пошли воспитанность к чёрту! —

Сказал, а потом, закурив,

пустивши колечко дыма,

прищурил зелёный свой глаз

и начал медленно и длинно…

Я сидел в кресле спокойненько,

но в комнате пахло покойником.

Он перечислял имена великих,

будто щёлкал курок пистолета.

А за окном мутно

несла свои воды Лета.

– Вон, видишь? – сухой палец, как дуло. —

Он не согласился – и как ветром сдуло.

А помню, пришёл к Есенину в чёрненьком,

а он спьяну не разобрал, кто я и что…

И, право, не знаешь, когда и где

окончишь свой путь на бренной земле.

– Что ты хочешь? —

Слышу в ответ:

– Душу.

– Чего нет, того нет. —

А он, как портмоне, что-то в груди раздвинул

и протянул её мне.

Ей было холодно и больно…

Довольно!

Я вышел на улицу.

Пусто. Темно.

В небе висело золотое окно,

как икона Христа-Спасителя.

Поздно.

В кармане – бумага подписанная…

А. С. Пушкину

О, лёгкость ветреная снега —

то снизу вверх,

то сверху вниз.

О, лёгкость ветреная тела,

лунатиком, ступившим на карниз…

И графика кустов на ватмане метели.

Палаш – в сугроб.

Отброшена шинель.

Вороны нехотя от выстрела взлетели.

И алых капель на снегу капель.

Снегирь или снежок?

У ног кармином стынет.

Метель летит

то сзади,

то вперёд.

Дуэльный пистолет

мерещится в ладони…

И снег идёт.

Когда это было

Полутёмный коридор.

Почти не видно лиц.

Только огоньки сигарет,

только контуры тел —

тех, что поплотнее парней,

тех, что поизящней девиц.

– О чём базар, чуваки? —

стекляшками сверкнувшие очки.

Качнувшись,

очкастый на пол сел.

Как на вокзале началось

перемещенье тел.

– Ноги убери! – Не очень ласково,

но в меру вежливо.

Мадам грудастая

вынесла себя бережно.

Хозяин не был пьян.

Его давно мутило

от вони сигарет, нагретых тел и пива.

На полированном столе —

мокрые кольца от стопок и рюмок.