По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

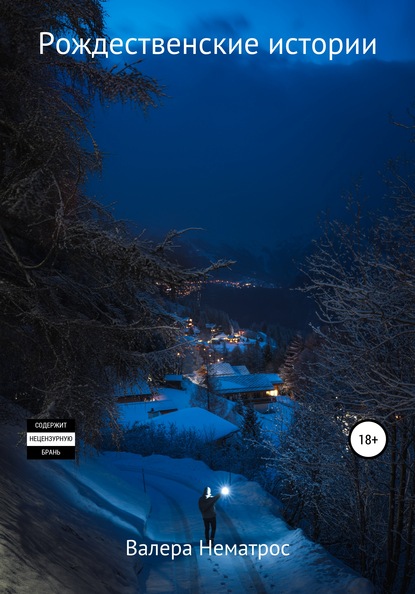

Рождественские истории

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Этаж пустеет.

***

Теперь, кажется, все ушли. До меня никому нет дела, но это и неудивительно, мне и самому нет дела до всех. Даже освещение сменили на дежурное. И это тоже символично – я как сущность, как нечто мыслящее и действующее, важен для окружающей действительности, для этого офиса, не больше, чем дуновение сквозняка или сопля, размазанная Кравцовой по тыльной стороне столешницы в момент, когда ее никто не видит. Никто кроме меня.

Как следует поднапрягшись испускаю громогласный пердеж. Самый верный способ выяснить, остался ли в офисе кто-нибудь еще. Пердю я раскатисто и достаточно звонко, чтоб звук добил до крайних уголков этажа, но недостаточно для того, чтоб он вернулся ко мне эхом. Ни возгласов возмущения, ни восторженных аплодисментов.

Наверное, так звучит одиночество.

***

Делай, что должен, и будь что будет. В последний раз под этим девизом я насрал старшине в котелок, а в предпоследний спиздил три ведра колхозных яблок.

Медленно иду по коридору свою «последнюю милю». Должно быть так шагал среди остальных петрашевцев Достоевский по Семеновскому плацу морозным декабрем полных сто семьдесят лет назад.

Моя рука не дрожит, ухватывая холодный хром дверной ручки. Десятилетия онанизма дают о себе знать. Распахиваю дверь и смотрю своему страху в лицо.

Так же твердо страх смотрит в лицо своему мне.

Первым отвожу глаза. Процедура подготовки не сложная и не требует времени. Она требует железной выдержки и несгибаемой воли, а я этим не богат.

Боль накрывает даже не волной, а каким-то лоскутным одеялом.

– А-а-а-а-а, блядь! – кряхчу я сквозь стиснутые зубы.

***

– Да ну не волнуйтесь вы так, – успокаивает меня доктор Дададзе и вгоняет в мою залупу зонд.

– Это просто мазок на флору, – улыбается медсестра.

– У-у-а-а-э-э-э! – контраргументирую я. Выяснилось, что мазок – это не только главное отличие Моне от Мане или пенальти Баджо в 94-м, а уролог так и вовсе не тот чудик, который гоняется за летающими тарелками. Надо валить из этой конторы, где премия по итогам года зависит в том числе от прохождения диспансеризации. Тридцать первого декабря переться на другой конец Москвы, чтоб получить порцию унижения и боли.

– Могли бы и предупредить, – хмуро смотрю я на него исподлобья, надевая штаны.

– Предупреждаю, – не глядя на меня, записывая что-то в мою медкнижку, отвечает Дададзе, – когда впервые после процедуры захотите помочиться, вас ждут примерно те же ощущения.

Лучше бы он молчал. Ожидание смерти хуже самой смерти, равно как ожидание секса хуже самого секса или ожидание зарплаты хуже самой зарплаты.

– А в остальном вы абсолютно здоровы, – улыбается он.

***

Стою, ухватившись за полотенцесушитель, жду, когда сердце успокоится, а последние капли упадут в унитаз.

Я смог, я справился, я пережил.

Громко хлопаю дверью сортира, выходя. Это восхитительный звук переворачивающейся страницы, уходящего в забвение прошлого моей жизни.

Ощущение праздника появляется, концентрируется в воздухе, как аэрозоль из распылителя. Хочется чуда и вискаря.

Вытаскиваю телефон.

«Привет, сын. В порядке. Как ты?»

Вспоминаю свое недавнее «совершить что-то действительно неожиданное, удивить всех и прежде всего себя». Нет, встречать новый год с матерью и ее теперешним в Сургуте после тридцати лет разлуки, я все-таки не готов и вряд ли успею.

«Писаю, мыслю, существую. Завтра созвонимся? С наступающим!»

Тут же в телефонной книге притаилась «Маринка Винни Бух». Стираю «Винни Бух», набираю номер.

– Але, – произносит она. В голосе неподдельное изумление, как если бы она столкнулась лицом к лицу с пролезшим сквозь печную трубу гарантом конституции в одеянии Санты с чумазыми щеками и дожидающимися за окном санями, запряженными переодетыми сотрудники ФСО.

– Слушай, Марин. У меня тут свободная ночь образовалась и так уж вышло, что новогодняя. Вот и подумал – не приютишь? Обещаю не приставать к твоим дамам. Только чур чтоб и они ко мне. Что скажешь?

История вторая

– А дело бывало, – коза поудобнее устроилась в качалке и раскурила трубку, – и я с бараном гуляла… Э-э, к-хм, пожалуй, об этом в другой раз расскажу.

– Нет, давай сейчас! – запрыгали вокруг козлята, – такую сказку ты нам еще не рассказывала!

– Такую сказку я никому не рассказывала, – коза мечтательно закатила глаза.

Самый маленький козленок, Валентин, вперил в нее свои внимательные грустные глазки:

– А мама говорит, что у баранов одни ворота на уме.

«Дура твоя мама» – хотела парировать старая коза, но вслух проблеяла:

– Это был необычный баран, ну просто вылитый козел. Сначала такой обходительный, а потом бороду в кусты. Но сейчас не об этом. Есть у меня история получше. Случилось это под самый Новый Год, когда я была молодая и глупая (да-да, было и такое).

Коза налила себе браги из бочонка и начала рассказ.

***

Они стояли на опушке и смотрели, как лучи полуденного солнца разбиваются на миллионы искр, пляшущих на снежной равнине поля.

Скоро Новый Год, и никогда еще коза не была такой счастливой. Он стоял рядом, такой кучерявый и такой надежный. Не то, что все ее бывшие. У него был приятный блеющий баритон и маленькие красивые глазки. Когда он прижимался к ней, коза таяла, и приятная истома разливалась по телу. Подкашивались ноги, и ощущение невесомости бытия накрывало ее с головой, даря безмерное счастье, сравнимое с тем, когда бежишь по некошеному лугу, и высокие травинки щекочут тебе вымя.

Ей так хотелось, чтоб этот миг длился вечно, но желания коз мало кого интересуют.

– Я устал, – сказал баран.

– Пойми, дело не в тебе, – добавил он.

– Но так будет лучше для всех, – продолжил баран.

– Нам надо расстаться, – закончил он.