По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

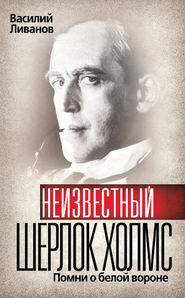

Мой отец – Борис Ливанов

Жанр

Год написания книги

2015

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Спускаюсь по знаменитой также лестнице со скрипящими деревянными ступенями, вдруг сверху окликают меня:

– Борис Николаевич! Борис Николаевич! Вас к телефону.

– Кто меня спрашивает? – недоумеваю.

– Константин Сергеевич.

Я мгновенно взлетел по лестнице.

– Константин Сергеевич!

– Здравствуйте, голубчик, как ваше здоровье?

– Да насморк у меня, Константин Сергеевич, – говорю я, извиняясь.

– Гм, гм, плохо, очень плохо, надо беречься, нельзя же пропускать репетицию… А может быть, мы с вами будем репетировать по телефону?

Я понял – деваться некуда, придется репетировать. Знаками прошу гардеробщика помочь мне снять пальто.

– Голубчик, мы начнем с первой сцены, с прихода Ноздрева к губернатору в гости, первая встреча ваша с Чичиковым.

– Слушаю вас, Константин Сергеевич, сейчас.

– Только вы, ради бога, не спешите, подготовьтесь, и тогда, когда будете готовы, начните.

Надо представить себе эту тягостную тишину в телефонной трубке и необходимость мне, Ливанову, превратиться вдруг по телефону в Ноздрева.

Я начал. Проговорил все чичиковские слова. Кончил сцену. В трубке молчание. Спросить же Константина Сергеевича не хватало смелости. Мне казалось, прошел час, прежде чем я услышал:

– Гм, гм… Ну, как вы сами считаете, что у вас получилось, что не получилось? Какие ошибки вы сделали?

– Я, Константин Сергеевич, недостаточно ощущал Чичикова, партнера-то передо мной нет.

– Говорите с мнимым партнером, увидьте и почувствуйте. Пусть ваша артистичность вам подскажет действие с конкретным лицом, а не вообще. Я понимаю, что это очень трудно: обстановка, телефон, но все- таки. Давайте еще раз все сначала.

Я повернул голову и увидел позади себя в дверях артистов оперного театра, которые тоже были вызваны на репетицию. Все смотрели, затаив дыхание, как идет репетиция по телефону и как я выхожу из положения.

Репетировали мы час.

Нельзя забыть внешний облик Станиславского. Он сам был великим произведением искусства. Казалось, что гигантский мастер-ваятель Микеланджело создал этого исполина искусства. Он сам был выражением, символом прекрасного – с его гордо посаженной великолепной головой, с чудесно обрамляющими ее белоснежными волосами, с кристальными голубовато-серыми глазами и с улыбкой, подобной которой я не встречал ни у кого и никогда.

Закинув ногу за ногу, он садился в кресло или на диван. Мы все – и стар, и млад, – испытывали большое волнение, ждали, когда Константин Сергеевич пригласит всех начать репетицию.

– Ну-с, начнем.

Как менялось в течение репетиции его лицо! Это целая симфония, гамма сложных, отраженных впечатлений… Он как будто принимает непосредственное участие во всем, что перед ним происходит, подмечая все тонкости актерской работы. Он впивается глазами в актера, помогает ему взглядом, улыбкой, выражением лица.

Мы так боялись огорчить его, что любой из нас волновался не только за себя, но и за каждого исполнителя. Можно было прочитать по лицу Константина Сергеевича, когда ему нравилось то, что мы делали, и когда ему не нравилось. И если ему нравилось, он сначала чуть-чуть улыбался; если нравилось больше, то смеялся – и как смеялся! Это было так обаятельно и неожиданно, так щедро и широко – и так заразительно! Пенсне слетало с переносицы, он искал его, похлопывая руками по пиджаку, по брюкам, по дивану и, наконец, найдя, водружал на место под сень густых, белоснежных бровей…

Нет больше Леонтьевского переулка со Станиславским, а есть улица Станиславского без Константина Сергеевича. Туда, на Леонтьевский, можно было прийти, увидеть его, рассказать о своих муках и трудностях, получить заслуженный «разнос» или одобрение, или то и другое вместе.

Однажды Константин Сергеевич сказал: «Когда я умру, я хочу, чтобы мою урну поставили в театре и чтобы артисты приходили в эту комнату подумать об искусстве и проверить себя». Лучшим памятником Станиславскому будет наше стремление работать так, чтобы иметь право сказать: «Эту работу мог бы одобрить сам Константин Сергеевич!»

Все говорят о системе Станиславского. Она знаменита на весь мир. И никто не знает системы Немировича-Данченко. Ее как бы и нет. А Владимиру Ивановичу не было надобности ее писать. Он знал – у Константина Сергеевича это отлично получается.

Но мы все хорошо помним тонкие и точные методологические определения Владимира Ивановича: мужественная простота, психофизическое самочувствие, максимализм.

Владимир Иванович не играл на сцене. Это всем известно. Но мало кто знает, что он был блистательным актером. То, что он подсказывал актерам, было всегда удивительно точно, прозрачно ясно, поражало верным, единственно верным умением раскрыть жизнь героя в заданной автором ситуации, с единственным пониманием стиля авторского письма.

А как он работал над женскими ролями! Об этом можно много рассказывать, но, пожалуй, это лучше сделали бы сами актрисы, обязанные ему созданием блистательных образов – К. Еланская, А. Тарасова, О. Андровская, А. Степанова…

Несмотря на то, что много существует суждений о режиссерском показе, сомнений в нужности его и полезности, никто из нас не забудет, как показывали на репетициях Константин Сергеевич и Владимир Иванович.

Владимир Иванович вставал. Шурша крахмалом манжет, дотрагивался рукой до усов, расправлял бороду… Останавливался в раздумье… И вдруг мы, актеры, с замиранием сердца видели, как на наших глазах он превращался в героиню с таким точным постижением тайн женского характера, женской психологии, что присутствовавшие получали истинно художественное наслаждение.

Владимир Иванович, приходя на репетицию, всегда приносил с собой ощущение торжественности, праздничности. Он входил в репетиционный зал, как хирург на операцию, строгий и собранный. И мы, артисты, на эти репетиции шли как на большое испытание и на большой праздник. В присутствии Константина Сергеевича и Владимира Ивановича все были собраны, парадны – и внутренне и внешне. Да, каждая репетиция была торжественным актом.

Нахождение верхнего психофизического самочувствия при выходе героя на сцену помогает и сегодня нам, актерам, обретать состояние, нужное для жизни образа. Каково, например, психофизическое состояние Чацкого, когда он появляется перед Софьей: устал он с дороги – это одно, возбужден или раздражен – это другое и т. д.

Вместе с Константином Сергеевичем Владимир Иванович явился создателем и второго плана, сыгравшего такую колоссальную, еще по-настоящему недооцененную роль в развитии русского и мирового театра. Вторым планом Владимир Иванович владел блистательно и умел в совершенстве его выражать, всегда точно определяя жанр и стиль авторского письма. А Чехов разве был бы возможен без второго плана? Весь чеховский театр – это богатство и жизнь второго плана.

А присущие Художественному театру всем известные определения – сквозное действие, зерно, сверхзадача спектакля? Это все принадлежит Художественном театру, и порой очень трудно разграничить, что в этом искусстве от Константина Сергеевича и что от Владимира Ивановича.

Станиславский и Немирович-Данченко были большими поклонниками Малого театра. Станиславский, как известно, был учеником Г. Н. Федотовой и даже принимал участие в спектаклях Дома Щепкина. Немирович-Данченко тоже был другом Малого театра и его драматургом.

И, тем не менее, страстно желая, чтобы его пьесы игрались, он не пошел служить в Малый театр, где их ставили, а начал вместе со Станиславским организовывать свой театр. И был так требователен к репертуару, что никогда даже и не предлагал Художественному театру своих пьес.

Это произошло потому, что и Константин Сергеевич и Владимир Иванович видели необходимость обновления искусства, создания театра новых идей, новой драматургии, а, следовательно, и новых средств выразительности. Так постепенно кристаллизовалось творческое, теоретическое обоснование деятельности МХАТ.

Основная мысль, которая всегда волновала и Станиславского и Немировича-Данченко – это создание народного театра, который так назвать тогда не было возможности и который поэтому именовался общедоступным.

Примечательна была работа Владимира Ивановича над «Блокадой» Всеволода Иванова. Эта постановка, как мне кажется, осталась не оцененной по заслугам.

Я хорошо помню спектакль и всех его исполнителей: Кудрявцева (Николку), Качалова (комиссара Оладьина), Баталова (матроса Рубцова) и… чуть было не назвал сгоряча и свою фамилию. Да, по правде говоря, пресса отмечала и созданный мною образ командира Красной Армии, человека полного сил и богатого верой в революцию, хотя, собственно, в пьесе «образа» почти не было. Это поставлено было так, что оказалось возможным сыграть образ… Владимир Иванович как-то с одобрением отметил, что роль у меня переросла текст. Но он сам учил этому!

Владимир Иванович относился к драматургам требовательно и очень чутко. Он видел в их творениях больше, чем они сами все вместе взятые, и умел талантливо объяснять свое видение. Владимир Иванович читал пьесу глазами зрелого, умного, тонкого художника, драматурга, режиссера, не довольствуясь тем, чтобы строить свои отдельные режиссерские «соображения» на авторскую тему, как это иногда бывает даже и сейчас. Он стремился раскрывать в жизни образа внутренние силы, нервы, душевную энергию.

Однажды Владимир Иванович сказал: «Я, пожалуй, единственный театральный деятель, который помнит стольких драматургов, начиная, к примеру, с Островского и кончая молодыми советскими драматургами».

Действительно, с кем только он не встречался! Островский, Сухово-Кобылин, Блок, Чехов, Горький, Корнейчук, Катаев, Вс. Иванов, Олеша, Леонов, Погодин (не говоря уже о западных авторах). Пожалуй, нет и не могло быть такого драматурга, который, встретясь с Владимиром Ивановичем, не запомнил бы на всю жизнь его помощи, не проникся бы к нему чувством глубокого уважения и благодарности.

Я не знаю другого режиссера, столь скрупулезно охраняющего ремарку, каждый знак препинания в произведении драматурга, а не только точность его замысла. Не могу не вспомнить и некоторые курьезы, также говорящие о взыскательности моего учителя, о его мучительно пытливом отношении к тексту, к возможностям, в нем заложенным.

Это было как раз во время работы над «Блокадой». Владимир Иванович долго задумывался, что означает фраза: «Матрос клеш, Кронштадт даешь». Все гадал, не скрывается ли за ней что-то такое, что может обогатить характеристику образа. И когда мы его убедили, что это просто поговорка, он вздохнул с облегчением.

Он был нетерпим к «отсебятине» на сцене. Не переносил небрежного отношения к слову, считал это оскорблением и для автора и для театра. Отношение его к слову было похоже на отношение дирижера к музыкальному знаку в нотах. Терпеть не мог всевозможные предлоги и союзы, которые, якобы, облегчают жизнь актера на сцене, а в действительности загрязняют текст. Он становился гневным, покрывался пятнами из-за каждого лишнего междометия или прибавленного от себя слова. Подозрительность его в этих случаях была невероятной. Не прерывая репетиции, он подзывал суфлера, надевал очки и долго внимательно всматривался в текст. «Да, позвольте, тут нет «и», где вы его взяли?» Репетиция останавливалась, и начиналась лекция о недостойном отношении к автору.

Оберегая неприкосновенность текста, Владимир Иванович вместе с тем помогал авторам быть скупыми в словах. Не писать того, что можно сыграть или пронести во «втором плане». Все это шло на пользу авторам, делало драматургические образы сложнее и богаче.

– Борис Николаевич! Борис Николаевич! Вас к телефону.

– Кто меня спрашивает? – недоумеваю.

– Константин Сергеевич.

Я мгновенно взлетел по лестнице.

– Константин Сергеевич!

– Здравствуйте, голубчик, как ваше здоровье?

– Да насморк у меня, Константин Сергеевич, – говорю я, извиняясь.

– Гм, гм, плохо, очень плохо, надо беречься, нельзя же пропускать репетицию… А может быть, мы с вами будем репетировать по телефону?

Я понял – деваться некуда, придется репетировать. Знаками прошу гардеробщика помочь мне снять пальто.

– Голубчик, мы начнем с первой сцены, с прихода Ноздрева к губернатору в гости, первая встреча ваша с Чичиковым.

– Слушаю вас, Константин Сергеевич, сейчас.

– Только вы, ради бога, не спешите, подготовьтесь, и тогда, когда будете готовы, начните.

Надо представить себе эту тягостную тишину в телефонной трубке и необходимость мне, Ливанову, превратиться вдруг по телефону в Ноздрева.

Я начал. Проговорил все чичиковские слова. Кончил сцену. В трубке молчание. Спросить же Константина Сергеевича не хватало смелости. Мне казалось, прошел час, прежде чем я услышал:

– Гм, гм… Ну, как вы сами считаете, что у вас получилось, что не получилось? Какие ошибки вы сделали?

– Я, Константин Сергеевич, недостаточно ощущал Чичикова, партнера-то передо мной нет.

– Говорите с мнимым партнером, увидьте и почувствуйте. Пусть ваша артистичность вам подскажет действие с конкретным лицом, а не вообще. Я понимаю, что это очень трудно: обстановка, телефон, но все- таки. Давайте еще раз все сначала.

Я повернул голову и увидел позади себя в дверях артистов оперного театра, которые тоже были вызваны на репетицию. Все смотрели, затаив дыхание, как идет репетиция по телефону и как я выхожу из положения.

Репетировали мы час.

Нельзя забыть внешний облик Станиславского. Он сам был великим произведением искусства. Казалось, что гигантский мастер-ваятель Микеланджело создал этого исполина искусства. Он сам был выражением, символом прекрасного – с его гордо посаженной великолепной головой, с чудесно обрамляющими ее белоснежными волосами, с кристальными голубовато-серыми глазами и с улыбкой, подобной которой я не встречал ни у кого и никогда.

Закинув ногу за ногу, он садился в кресло или на диван. Мы все – и стар, и млад, – испытывали большое волнение, ждали, когда Константин Сергеевич пригласит всех начать репетицию.

– Ну-с, начнем.

Как менялось в течение репетиции его лицо! Это целая симфония, гамма сложных, отраженных впечатлений… Он как будто принимает непосредственное участие во всем, что перед ним происходит, подмечая все тонкости актерской работы. Он впивается глазами в актера, помогает ему взглядом, улыбкой, выражением лица.

Мы так боялись огорчить его, что любой из нас волновался не только за себя, но и за каждого исполнителя. Можно было прочитать по лицу Константина Сергеевича, когда ему нравилось то, что мы делали, и когда ему не нравилось. И если ему нравилось, он сначала чуть-чуть улыбался; если нравилось больше, то смеялся – и как смеялся! Это было так обаятельно и неожиданно, так щедро и широко – и так заразительно! Пенсне слетало с переносицы, он искал его, похлопывая руками по пиджаку, по брюкам, по дивану и, наконец, найдя, водружал на место под сень густых, белоснежных бровей…

Нет больше Леонтьевского переулка со Станиславским, а есть улица Станиславского без Константина Сергеевича. Туда, на Леонтьевский, можно было прийти, увидеть его, рассказать о своих муках и трудностях, получить заслуженный «разнос» или одобрение, или то и другое вместе.

Однажды Константин Сергеевич сказал: «Когда я умру, я хочу, чтобы мою урну поставили в театре и чтобы артисты приходили в эту комнату подумать об искусстве и проверить себя». Лучшим памятником Станиславскому будет наше стремление работать так, чтобы иметь право сказать: «Эту работу мог бы одобрить сам Константин Сергеевич!»

Все говорят о системе Станиславского. Она знаменита на весь мир. И никто не знает системы Немировича-Данченко. Ее как бы и нет. А Владимиру Ивановичу не было надобности ее писать. Он знал – у Константина Сергеевича это отлично получается.

Но мы все хорошо помним тонкие и точные методологические определения Владимира Ивановича: мужественная простота, психофизическое самочувствие, максимализм.

Владимир Иванович не играл на сцене. Это всем известно. Но мало кто знает, что он был блистательным актером. То, что он подсказывал актерам, было всегда удивительно точно, прозрачно ясно, поражало верным, единственно верным умением раскрыть жизнь героя в заданной автором ситуации, с единственным пониманием стиля авторского письма.

А как он работал над женскими ролями! Об этом можно много рассказывать, но, пожалуй, это лучше сделали бы сами актрисы, обязанные ему созданием блистательных образов – К. Еланская, А. Тарасова, О. Андровская, А. Степанова…

Несмотря на то, что много существует суждений о режиссерском показе, сомнений в нужности его и полезности, никто из нас не забудет, как показывали на репетициях Константин Сергеевич и Владимир Иванович.

Владимир Иванович вставал. Шурша крахмалом манжет, дотрагивался рукой до усов, расправлял бороду… Останавливался в раздумье… И вдруг мы, актеры, с замиранием сердца видели, как на наших глазах он превращался в героиню с таким точным постижением тайн женского характера, женской психологии, что присутствовавшие получали истинно художественное наслаждение.

Владимир Иванович, приходя на репетицию, всегда приносил с собой ощущение торжественности, праздничности. Он входил в репетиционный зал, как хирург на операцию, строгий и собранный. И мы, артисты, на эти репетиции шли как на большое испытание и на большой праздник. В присутствии Константина Сергеевича и Владимира Ивановича все были собраны, парадны – и внутренне и внешне. Да, каждая репетиция была торжественным актом.

Нахождение верхнего психофизического самочувствия при выходе героя на сцену помогает и сегодня нам, актерам, обретать состояние, нужное для жизни образа. Каково, например, психофизическое состояние Чацкого, когда он появляется перед Софьей: устал он с дороги – это одно, возбужден или раздражен – это другое и т. д.

Вместе с Константином Сергеевичем Владимир Иванович явился создателем и второго плана, сыгравшего такую колоссальную, еще по-настоящему недооцененную роль в развитии русского и мирового театра. Вторым планом Владимир Иванович владел блистательно и умел в совершенстве его выражать, всегда точно определяя жанр и стиль авторского письма. А Чехов разве был бы возможен без второго плана? Весь чеховский театр – это богатство и жизнь второго плана.

А присущие Художественному театру всем известные определения – сквозное действие, зерно, сверхзадача спектакля? Это все принадлежит Художественном театру, и порой очень трудно разграничить, что в этом искусстве от Константина Сергеевича и что от Владимира Ивановича.

Станиславский и Немирович-Данченко были большими поклонниками Малого театра. Станиславский, как известно, был учеником Г. Н. Федотовой и даже принимал участие в спектаклях Дома Щепкина. Немирович-Данченко тоже был другом Малого театра и его драматургом.

И, тем не менее, страстно желая, чтобы его пьесы игрались, он не пошел служить в Малый театр, где их ставили, а начал вместе со Станиславским организовывать свой театр. И был так требователен к репертуару, что никогда даже и не предлагал Художественному театру своих пьес.

Это произошло потому, что и Константин Сергеевич и Владимир Иванович видели необходимость обновления искусства, создания театра новых идей, новой драматургии, а, следовательно, и новых средств выразительности. Так постепенно кристаллизовалось творческое, теоретическое обоснование деятельности МХАТ.

Основная мысль, которая всегда волновала и Станиславского и Немировича-Данченко – это создание народного театра, который так назвать тогда не было возможности и который поэтому именовался общедоступным.

Примечательна была работа Владимира Ивановича над «Блокадой» Всеволода Иванова. Эта постановка, как мне кажется, осталась не оцененной по заслугам.

Я хорошо помню спектакль и всех его исполнителей: Кудрявцева (Николку), Качалова (комиссара Оладьина), Баталова (матроса Рубцова) и… чуть было не назвал сгоряча и свою фамилию. Да, по правде говоря, пресса отмечала и созданный мною образ командира Красной Армии, человека полного сил и богатого верой в революцию, хотя, собственно, в пьесе «образа» почти не было. Это поставлено было так, что оказалось возможным сыграть образ… Владимир Иванович как-то с одобрением отметил, что роль у меня переросла текст. Но он сам учил этому!

Владимир Иванович относился к драматургам требовательно и очень чутко. Он видел в их творениях больше, чем они сами все вместе взятые, и умел талантливо объяснять свое видение. Владимир Иванович читал пьесу глазами зрелого, умного, тонкого художника, драматурга, режиссера, не довольствуясь тем, чтобы строить свои отдельные режиссерские «соображения» на авторскую тему, как это иногда бывает даже и сейчас. Он стремился раскрывать в жизни образа внутренние силы, нервы, душевную энергию.

Однажды Владимир Иванович сказал: «Я, пожалуй, единственный театральный деятель, который помнит стольких драматургов, начиная, к примеру, с Островского и кончая молодыми советскими драматургами».

Действительно, с кем только он не встречался! Островский, Сухово-Кобылин, Блок, Чехов, Горький, Корнейчук, Катаев, Вс. Иванов, Олеша, Леонов, Погодин (не говоря уже о западных авторах). Пожалуй, нет и не могло быть такого драматурга, который, встретясь с Владимиром Ивановичем, не запомнил бы на всю жизнь его помощи, не проникся бы к нему чувством глубокого уважения и благодарности.

Я не знаю другого режиссера, столь скрупулезно охраняющего ремарку, каждый знак препинания в произведении драматурга, а не только точность его замысла. Не могу не вспомнить и некоторые курьезы, также говорящие о взыскательности моего учителя, о его мучительно пытливом отношении к тексту, к возможностям, в нем заложенным.

Это было как раз во время работы над «Блокадой». Владимир Иванович долго задумывался, что означает фраза: «Матрос клеш, Кронштадт даешь». Все гадал, не скрывается ли за ней что-то такое, что может обогатить характеристику образа. И когда мы его убедили, что это просто поговорка, он вздохнул с облегчением.

Он был нетерпим к «отсебятине» на сцене. Не переносил небрежного отношения к слову, считал это оскорблением и для автора и для театра. Отношение его к слову было похоже на отношение дирижера к музыкальному знаку в нотах. Терпеть не мог всевозможные предлоги и союзы, которые, якобы, облегчают жизнь актера на сцене, а в действительности загрязняют текст. Он становился гневным, покрывался пятнами из-за каждого лишнего междометия или прибавленного от себя слова. Подозрительность его в этих случаях была невероятной. Не прерывая репетиции, он подзывал суфлера, надевал очки и долго внимательно всматривался в текст. «Да, позвольте, тут нет «и», где вы его взяли?» Репетиция останавливалась, и начиналась лекция о недостойном отношении к автору.

Оберегая неприкосновенность текста, Владимир Иванович вместе с тем помогал авторам быть скупыми в словах. Не писать того, что можно сыграть или пронести во «втором плане». Все это шло на пользу авторам, делало драматургические образы сложнее и богаче.