По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

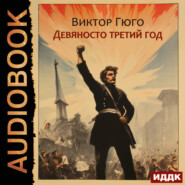

Девяносто третий год

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– Говэн, спустись на землю, – проговорил Симурдэн, маня его к себе рукою. – Постараемся осуществить возможное.

– Начните с того, чтобы не делать его невозможным.

– Возможное всегда осуществимо.

– Ну, не всегда. Когда поступают сурово с утопией, ее убивают. Нет ничего более хрупкого, чем яйцо.

– Нужно, однако, схватить утопию, наложить на нее ярмо действительности и вставить ее в рамку факта. Абстрактная идея должна превратиться в идею конкретную. То, что она потеряет в красоте, она выиграет в пользе; она станет меньше, но здоровее. Право должно найти доступ в закон; когда право делается законом, оно становится безусловным. Вот что я называю возможным.

– Нет, возможное – нечто большее.

– А-а, ты опять вернулся в область мечтаний.

– Возможное – это таинственная птица, постоянно парящая над человеком.

– Нужно ее поймать.

– Да, но только живой, – сказал Говэн и продолжал: – Мой девиз – всегда вперед! Если бы Бог желал, чтобы человек шел назад, Он дал бы ему глаза на затылке. Нам следует всегда смотреть в сторону зари, зарождения, распускания. То, что падает, служит на пользу тому, что возвышается. Треск старого дерева служит призывом новому. Каждый век должен совершить свое дело, сегодня гражданственное, завтра человеческое; сегодня вопрос о праве, завтра вопрос о заработке; а право и заработок это, в сущности, одно и то же слово. Человек не для того живет, чтобы ему не платили; Бог, даруя ему жизнь, берет на Себя, так сказать, некоторое обязательство; право – это врожденная заработная плата; заработная плата – это приобретенное право.

Говэн говорил с пророческим вдохновением. Симурдэн слушал его. Роли переменились, и теперь казалось, будто ученик превратился в учителя.

– Ты, однако, быстро шагаешь, – проговорил вполголоса Симурдэн.

– Как же иначе, ведь мне нельзя терять времени, – сказал Говэн, улыбаясь. И затем он продолжал: – О, дорогой мой учитель, вот какая разница между моими и вашими утопиями. Вы стремитесь к обязательной казарме, я желаю школы. Вы мечтаете о человеке-солдате, я мечтаю о человеке-гражданине. Вы желаете человека-страшилища, я желаю человека-мыслителя. Вы основываете республику мечей, я основываю… я основал бы, – поправился он, – республику умов.

Симурдэн посмотрел на пол темницы и сказал:

– Ну а пока чего бы ты желал?

– Того, что есть.

– Ты, значит, извиняешь настоящий момент? Но почему же?

– Потому что это – буря. Буря всегда знает то, что она делает. Сломленный дуб оздоровляет лес. Цивилизация заболела чумой, этот сильный ветер развеял заразу. Быть может, он недостаточно разборчив; но разве он и может быть иным? Ему ведь предстоит произвести радикальную чистку. Ввиду густоты миазмов понятна сила дуновения. А что мне за дело до бури, – продолжал Говэн, – если у меня есть компас; что мне за дело до событий, если у меня есть совесть? – и он прибавил грудным, торжественным голосом: – И, наконец, есть Некто, Которому невозможно действовать наперекор.

– Кто же это? – спросил Симурдэн.

Говэн поднял над головою указательный палец. Симурдэн следил взором за направлением этого поднятого пальца, и ему показалось, будто сквозь свод темницы виднеется звездное небо. Они помолчали, после чего Симурдэн продолжал:

– По-твоему, общество должно стоять выше природы? Я тебе говорю, что это не возможность, а мечта.

– Нет, это цель. Иначе на что бы годилось общество? Оставайтесь в лоне природы. Будьте дикарями. Отойти – рай, но только в этом раю не мыслят. Я предпочел бы разумный ад глупому раю. Но к чему тут ад? Будем просто человеческим обществом – и мы будем выше природы. Да! Если вы ничего не можете прибавить к природе, то почему вы выходите из нее? В таком случае лучше довольствуйтесь медом, как пчела, и трудом, как муравей. Оставайтесь рабочим скотом, вместо того чтобы быть разумным царем природы. Если вы что-нибудь прибавите к природе, вы по необходимости станете выше ее; прибавлять – значит увеличивать; увеличивать – значит возвышаться. Общество – это возвышенная природа. Я желаю всего того, чего недостает ульям, всего того, чего недостает муравейникам, – искусства, поэзии, памятников, героев, гениев. Вечно носить тяжести, – не в этом призвание человека. Я желаю, чтобы каждый из атрибутов человечества являлся одним из символов цивилизации и одним из двигателей прогресса; я желаю свободы духа, равенства сердец, братства душ. Нет, прочь всякое иго! Человек создан не для того, чтобы влачить за собой цепи, а для того, чтобы расправлять крылья. Долой пресмыкающегося человека! Я желаю превращения куколки в насекомое; я желаю, чтобы земляной червь превратился в крылатую бабочку и упорхнул. Я желаю…

Он остановился. Глаза его горели. Губы продолжали двигаться, но из них не вылетало никакого звука.

Дверь оставалась полуотворенною, и в темницу доносились кое-какие звуки извне. Слышны были звуки рожков: то трубили, по всей видимости, утреннюю зорю; затем послышался стук ружейных прикладов о землю: это, очевидно, сменялись караулы; затем, довольно близко от башни, насколько можно было различить в темноте, послышались звуки, указывавшие как бы на передвижение бревен и досок, перемежавшиеся глухими звуками, похожими на стук молотков.

Симурдэн, страшно бледный, прислушивался к этим звукам; Говэн их не слышал. Он становился все задумчивее и задумчивее. Он, казалось, даже не дышал, – до того внимательно он следил за видениями, возникавшими в его мозгу. Он ощущал приятную и сладостную дрожь. В глазах его становилось все светлее и светлее.

Так прошло довольно много времени. Наконец Симурдэн спросил его:

– О чем ты думаешь?

– О будущем, – ответил Говэн и снова погрузился в задумчивость.

Симурдэн поднялся с соломенного ложа, на котором они оба сидели, но Говэн этого даже не заметил. Симурдэн, не спуская глаз с погруженного в свои мысли молодого человека, медленными шагами приблизился к двери и вышел. Дверь темницы снова заперлась.

VI. Тем временем взошло солнце

На горизонте стало светать. Вместе с дневным светом на Тургской площадке, над Фужерским лесом, появилось нечто странное, неподвижное, удивительное, нечто незнакомое птицам небесным. Это нечто появилось за ночь; оно точно выросло, а не было построено. Издали оно обрисовывалось на горизонте в виде силуэта, составленного из прямых, угловатых линий, и было похоже на какую-нибудь еврейскую букву или на один из тех египетских иероглифов, которые составляли часть той древней, загадочной азбуки.

Первая мысль, возникавшая при взгляде на этот предмет, была мысль о чем-то бесполезном. Он стоял среди цветущего вереска. Невольно приходилось задуматься, для чего нужно это сооружение, а затем по телу пробегала дрожь. Это было нечто вроде помоста, поставленного на четыре столба. На одном из концов помоста возвышались два высоких прямых столба, соединенные наверху поперечным брусом, и под этим брусом висел треугольник, казавшийся черным в утреннем полумраке. К другому концу помоста была приставлена лестница. Внизу, между двумя бревнами, как раз под треугольником, можно было различить нечто вроде рамы, составленной из двух досок, которые, будучи приставлены друг к другу, образовывали круглое отверстие, по размерам равное человеческой шее. Верхняя половина этой рамы скользила по желобу, так что она могла и подниматься и опускаться. В настоящее время оба полукруга, образовывавшие при соединении круг, были раздвинуты. У основания обоих столбов, поддерживавших перекладину с треугольником, видна была доска, поднимавшаяся и опускавшаяся на шарнирах и похожая на доску качели. Возле этой доски стояла продолговатая корзина, а немного впереди нее, на конце помоста, между двумя столбами, другая, квадратная. Все это было выкрашено красной краской. Все было сделано из дерева, за исключением железного треугольника. Чувствовалось, что вся эта конструкция была построена человеком, – до того она была безобразна, ничтожна и мелочна; и в то же время казалось, будто это сооружение принесли и поставили сюда злые духи, – до того оно было ужасно.

Это безобразное сооружение было гильотиной.

Напротив нее, в нескольких шагах, во рву, было другое чудовище – Тургская башня: каменное чудовище рядом с чудовищем деревянным; и, нужно заметить, когда человек прикоснется к камню и к дереву, камень и дерево перестают уже быть камнем и деревом, а принимают отчасти человеческие свойства. Здание – это догмат, машина – это идея.

Тургская башня была тем ужасным наследием прошлого, которое в Париже называлось Бастилией, в Лондоне – Тауэром, в Германии – Шпильбергом, в Испании – Эскуриалом[428 - Эскуриал – знаменитый монастырь ордена Святого Иеронима, недалеко от Мадрида, построенный Филиппом II в 1559–1584 гг. с дворцом, пантеоном и великолепной библиотекой.], в Москве – Кремлем, в Риме – замком Святого Ангела[429 - Замок Святого Ангела – построен в 139 г. как мавзолей императора Адриана. В нем погребены императоры от Адриана до Каракаллы. В средние века использовался как крепость, тюрьма, резиденция римских пап, с 1911 г. – музей.]. В Турге сосредоточились целых пятнадцать веков, вассальство, крепостничество, феодализм; в гильотине – один только 93 год; и эти двенадцать месяцев уравновешивали эти пятнадцать веков.

Тург – это была монархия; гильотина – это была революция. Мрачное свидание! С одной стороны долг, с другой – платеж. С одной стороны сложнейший лабиринт средневековья – крепостной, помещик, раб, барин, простонародье, дворянство, сложное законодательство, сросшееся с обычным правом, союз судьи и священника, бесчисленные повинности, государственные, феодальные, клерикальные и частные, подушная подать, привилегии, исключения, прерогативы, предрассудки, фанатизм, имущественная необеспеченность, скипетр, престол, произвол, божественное право; с другой стороны вещь очень простая – нож гильотины. С одной стороны – узел, с другой – топор.

Тургская башня долго оставалась одинокой в этой пустыне. Она стояла здесь со своими бойницами, из которых лились кипящее масло, горячая смола и расплавленный свинец, со своими подземельями, пол которых был покрыт истлевшими костями, со своими приспособлениями для пыток, со всей своею мрачной историей, которой она была переполнена. Она возвышалась своими массивными очертаниями над этим лесом, она пользовалась в его тени пятнадцатью веками угрюмого спокойствия, она являлась в этой местности единственной силой, единственным предметом, внушавшим уважение и ужас; она царила безраздельно и столь же безраздельно являлась олицетворением варварства. И вдруг вблизи нее, напротив нее, воздвигается нечто, – нет, более чем нечто, – некто – некто столь же ужасный, как и она, – гильотина.

Иногда кажется, будто и у камней есть глаза, будто статуя наблюдает, башня караулит, фасад здания глядит. Тургская башня как будто рассматривала гильотину. Она как будто сама себе задавала вопрос: что бы это такое могло быть это нечто, словно выросшее из-под земли? И действительно, оно выросло из земли. В печальной почве зародилось это печальное растение. И действительно, эта неизвестная мстительница, эта свирепая машина-истребительница выросла из земли, обильно политой потом, слезами и кровью, из земли, в которой вырыто было столько могил для невинных и замученных жертв, из земли, в которой превратились в прах столько жертв разного вида тирании, из земли, в недрах которой было скрыто столько преступлений, в виде ужасных семян, – и 93 год сказал старому миру: «Вот и я!» А гильотина имела право сказать старому замку: «Я твоя дщерь».

И замок – ведь и неодушевленные предметы живут – почувствовал, что гильотина его убила. Тургский замок, ввиду этого страшного явления, как бы растерялся, испугался. Гранитная масса была ужасна, но величественна; эта же новая вещь, эта наклонная доска со своим треугольником, была несоизмеримо хуже. Новое всемогущество внушало ужас всемогуществу павшему. История преступная с омерзением смотрела на историю карающую. Насилие прошлого сравнивало себя с насилием настоящего. Старинная крепость, старинная тюрьма, старинное феодальное гнездо, в котором когда-то раздавалось столько стонов и воплей, это сооружение, возведенное для борьбы и для убийства, отбывшее свою службу, сыгравшее свою роль, развенчанное, полуразрушенное, изнасилованное, превращенное в груду камней, стоившую не более груды пепла, безобразное, мертвое, но величественное, носившее еще отпечаток минувших времен, – с немым ужасом смотрело на этот новый снаряд разрушения. Вчерашний день трепетал перед днем сегодняшним, жестокой старине приходилось испытывать на себе ужасы новейшей эпохи; то, что прошло, таращило испуганные глаза на грядущие ужасы, призрак смотрел на привидение.

Но природа беспощадна. Она не соглашается убирать свои цветы, свои благоухания, свои лучи, свое благозвучие ввиду людской гнусности; она подавляет человека контрастом между божественной красотой и житейским безобразием; она не подарит ему ни одного крылышка бабочки, ни одной птичьей песни; она заставляет его – среди убийств, варварства, мщения – смотреть на свою святыню; она мешает ему уклониться от тяжелого упрека, которым являются для него радостные лучи солнца и безупречная ясность лазури. Она устраивает так, что все безобразие людских законов выступает в обнаженном виде среди вечного сияния. Человек ломает и сокрушает, человек убивает и разрушает; но лето остается летом, лилия – лилией, звезда – звездою.

Никогда небо не было чище и яснее, чем в это чудное летнее утро, при восходе солнца. Легкий ветерок шелестел вереском, мягкий туман, опускаясь на землю, обволакивал ветви кустов. Фужерский лес, весь полный прохлады от испарений, поднимавшихся из ручейков, дымился на утренней заре, как огромная кадильница, полная фимиама. Синева неба, белизна облаков, хрустальная прозрачность вод, зелень леса, самых разнообразных оттенков, доходившая в своей гармоничной гамме от цвета аквамарина до изумруда, группы переплетающихся ветвями деревьев, зеленая скатерть травы, глубокие лощины, – все дышало миром и тем спокойствием, которыми природа как бы желает подать пример человеку. И среди этой мирной обстановки возвышался ужасающий позор человечества, среди нее виднелись, с одной стороны, феодальная башня, с другой – эшафот, эти эмблемы войны и казней, эти два олицетворения кровожадного века и кровавой минуты, эта ночная сова прошлого и этот сумеречный нетопырь будущего. Ввиду цветущего, благоухающего, прекрасного и любвеобильного Мира Божьего, чудное небо заливало золотом и башню и гильотину, как бы говоря людям: «Посмотрите, что делаю я и что делаете вы».

Да, вот каким странным образом солнце может использовать свои лучи.

Это зрелище имело своих зрителей. На площадке были выстроены в боевом порядке четыре тысячи человек экспедиционного отряда. Они окружали гильотину с трех сторон, образуя нечто вроде буквы Е; батарея, выстроившаяся посредине более длинной из этих трех линий, составляла как бы центральную черточку этого Е. Красная машина была как бы заключена среди этих трех боевых линий, среди этой живой изгороди солдат, выстроенных у самых краев плоской возвышенности. Четвертую, открытую сторону этой буквы Е составлял ров, и она была обращена к Тургу. Таким образом, был образован открытый с одной стороны прямоугольник, посреди которого стоял эшафот. По мере того как солнце поднималось все выше, тень, бросаемая гильотиной, сокращалась на траве. Артиллеристы стояли возле своих орудий с зажженными фитилями.

Из рва поднимался легкий синеватый дымок: то догорали остатки здания на мосту. Дымок этот обволакивал, не застилая фасада, стены Тургской башни, вышка которой вырисовывалась на горизонте. Вышка эта отделялась от гильотины одним только рвом, и расстояние между ними было так незначительно, что между ними легко можно было бы переговариваться.

На эту вышку были перенесены судейский стол и один из судейских стульев; над ними развевались трехцветные знамена. Солнце поднималось из-за Тургской башни и обрисовывало черными линиями очертания крепости, а на вышке ее – фигуру какого-то человека, сидевшего неподвижно, со сложенными на груди руками, перед судейским столом, под сенью трехцветных знамен.

Человек этот был Симурдэн. На нем, как и накануне, был надет мундир комиссара Конвента; на голове его была треугольная шляпа с трехцветным султаном, на левом боку сабля, а за пояс заткнуты пистолеты.

Он молчал; молчали и все. Солдаты держали ружья к ноге и стояли, опустив глаза в землю. Они прикасались друг к другу локтями, но не разговаривали. Они думали об этой братоубийственной войне, о многочисленных сражениях, о столь храбро перенесенных ими схватках в изгородях, о толпах озлобленных крестьян, рассеянных их доблестью, о взятых городах, о выигранных сражениях, о победах, – и им казалось теперь, будто вся эта слава обращается для них в позор. Тяжелое ожидание смерти сжимало все груди. На помосте гильотины виднелся расхаживавший взад и вперед палач. Свет зарождавшегося дня величественно заливал все небо.

Вдруг послышались те глухие звуки, которые издают обтянутые трауром барабаны. Эти мрачные, похоронные звуки все приближались; ряды расступились, и в каре вступило и направилось к эшафоту целое шествие.

Сначала барабанщики с обтянутыми крепом барабанами, затем рота гренадер, далее взвод жандармов с обнаженными саблями и, наконец, осужденный Говэн, шедший свободно, не связанный ни по рукам, ни по ногам, в походной форме, с саблей на боку. Позади него шел второй взвод жандармов.

На лице Говэна как бы застыло то выражение задумчивой радости, которое осветило его в ту минуту, когда он сказал Симурдэну: «Я думаю о будущем». Ничто не могло быть очаровательнее и торжественнее этой улыбки.

– Начните с того, чтобы не делать его невозможным.

– Возможное всегда осуществимо.

– Ну, не всегда. Когда поступают сурово с утопией, ее убивают. Нет ничего более хрупкого, чем яйцо.

– Нужно, однако, схватить утопию, наложить на нее ярмо действительности и вставить ее в рамку факта. Абстрактная идея должна превратиться в идею конкретную. То, что она потеряет в красоте, она выиграет в пользе; она станет меньше, но здоровее. Право должно найти доступ в закон; когда право делается законом, оно становится безусловным. Вот что я называю возможным.

– Нет, возможное – нечто большее.

– А-а, ты опять вернулся в область мечтаний.

– Возможное – это таинственная птица, постоянно парящая над человеком.

– Нужно ее поймать.

– Да, но только живой, – сказал Говэн и продолжал: – Мой девиз – всегда вперед! Если бы Бог желал, чтобы человек шел назад, Он дал бы ему глаза на затылке. Нам следует всегда смотреть в сторону зари, зарождения, распускания. То, что падает, служит на пользу тому, что возвышается. Треск старого дерева служит призывом новому. Каждый век должен совершить свое дело, сегодня гражданственное, завтра человеческое; сегодня вопрос о праве, завтра вопрос о заработке; а право и заработок это, в сущности, одно и то же слово. Человек не для того живет, чтобы ему не платили; Бог, даруя ему жизнь, берет на Себя, так сказать, некоторое обязательство; право – это врожденная заработная плата; заработная плата – это приобретенное право.

Говэн говорил с пророческим вдохновением. Симурдэн слушал его. Роли переменились, и теперь казалось, будто ученик превратился в учителя.

– Ты, однако, быстро шагаешь, – проговорил вполголоса Симурдэн.

– Как же иначе, ведь мне нельзя терять времени, – сказал Говэн, улыбаясь. И затем он продолжал: – О, дорогой мой учитель, вот какая разница между моими и вашими утопиями. Вы стремитесь к обязательной казарме, я желаю школы. Вы мечтаете о человеке-солдате, я мечтаю о человеке-гражданине. Вы желаете человека-страшилища, я желаю человека-мыслителя. Вы основываете республику мечей, я основываю… я основал бы, – поправился он, – республику умов.

Симурдэн посмотрел на пол темницы и сказал:

– Ну а пока чего бы ты желал?

– Того, что есть.

– Ты, значит, извиняешь настоящий момент? Но почему же?

– Потому что это – буря. Буря всегда знает то, что она делает. Сломленный дуб оздоровляет лес. Цивилизация заболела чумой, этот сильный ветер развеял заразу. Быть может, он недостаточно разборчив; но разве он и может быть иным? Ему ведь предстоит произвести радикальную чистку. Ввиду густоты миазмов понятна сила дуновения. А что мне за дело до бури, – продолжал Говэн, – если у меня есть компас; что мне за дело до событий, если у меня есть совесть? – и он прибавил грудным, торжественным голосом: – И, наконец, есть Некто, Которому невозможно действовать наперекор.

– Кто же это? – спросил Симурдэн.

Говэн поднял над головою указательный палец. Симурдэн следил взором за направлением этого поднятого пальца, и ему показалось, будто сквозь свод темницы виднеется звездное небо. Они помолчали, после чего Симурдэн продолжал:

– По-твоему, общество должно стоять выше природы? Я тебе говорю, что это не возможность, а мечта.

– Нет, это цель. Иначе на что бы годилось общество? Оставайтесь в лоне природы. Будьте дикарями. Отойти – рай, но только в этом раю не мыслят. Я предпочел бы разумный ад глупому раю. Но к чему тут ад? Будем просто человеческим обществом – и мы будем выше природы. Да! Если вы ничего не можете прибавить к природе, то почему вы выходите из нее? В таком случае лучше довольствуйтесь медом, как пчела, и трудом, как муравей. Оставайтесь рабочим скотом, вместо того чтобы быть разумным царем природы. Если вы что-нибудь прибавите к природе, вы по необходимости станете выше ее; прибавлять – значит увеличивать; увеличивать – значит возвышаться. Общество – это возвышенная природа. Я желаю всего того, чего недостает ульям, всего того, чего недостает муравейникам, – искусства, поэзии, памятников, героев, гениев. Вечно носить тяжести, – не в этом призвание человека. Я желаю, чтобы каждый из атрибутов человечества являлся одним из символов цивилизации и одним из двигателей прогресса; я желаю свободы духа, равенства сердец, братства душ. Нет, прочь всякое иго! Человек создан не для того, чтобы влачить за собой цепи, а для того, чтобы расправлять крылья. Долой пресмыкающегося человека! Я желаю превращения куколки в насекомое; я желаю, чтобы земляной червь превратился в крылатую бабочку и упорхнул. Я желаю…

Он остановился. Глаза его горели. Губы продолжали двигаться, но из них не вылетало никакого звука.

Дверь оставалась полуотворенною, и в темницу доносились кое-какие звуки извне. Слышны были звуки рожков: то трубили, по всей видимости, утреннюю зорю; затем послышался стук ружейных прикладов о землю: это, очевидно, сменялись караулы; затем, довольно близко от башни, насколько можно было различить в темноте, послышались звуки, указывавшие как бы на передвижение бревен и досок, перемежавшиеся глухими звуками, похожими на стук молотков.

Симурдэн, страшно бледный, прислушивался к этим звукам; Говэн их не слышал. Он становился все задумчивее и задумчивее. Он, казалось, даже не дышал, – до того внимательно он следил за видениями, возникавшими в его мозгу. Он ощущал приятную и сладостную дрожь. В глазах его становилось все светлее и светлее.

Так прошло довольно много времени. Наконец Симурдэн спросил его:

– О чем ты думаешь?

– О будущем, – ответил Говэн и снова погрузился в задумчивость.

Симурдэн поднялся с соломенного ложа, на котором они оба сидели, но Говэн этого даже не заметил. Симурдэн, не спуская глаз с погруженного в свои мысли молодого человека, медленными шагами приблизился к двери и вышел. Дверь темницы снова заперлась.

VI. Тем временем взошло солнце

На горизонте стало светать. Вместе с дневным светом на Тургской площадке, над Фужерским лесом, появилось нечто странное, неподвижное, удивительное, нечто незнакомое птицам небесным. Это нечто появилось за ночь; оно точно выросло, а не было построено. Издали оно обрисовывалось на горизонте в виде силуэта, составленного из прямых, угловатых линий, и было похоже на какую-нибудь еврейскую букву или на один из тех египетских иероглифов, которые составляли часть той древней, загадочной азбуки.

Первая мысль, возникавшая при взгляде на этот предмет, была мысль о чем-то бесполезном. Он стоял среди цветущего вереска. Невольно приходилось задуматься, для чего нужно это сооружение, а затем по телу пробегала дрожь. Это было нечто вроде помоста, поставленного на четыре столба. На одном из концов помоста возвышались два высоких прямых столба, соединенные наверху поперечным брусом, и под этим брусом висел треугольник, казавшийся черным в утреннем полумраке. К другому концу помоста была приставлена лестница. Внизу, между двумя бревнами, как раз под треугольником, можно было различить нечто вроде рамы, составленной из двух досок, которые, будучи приставлены друг к другу, образовывали круглое отверстие, по размерам равное человеческой шее. Верхняя половина этой рамы скользила по желобу, так что она могла и подниматься и опускаться. В настоящее время оба полукруга, образовывавшие при соединении круг, были раздвинуты. У основания обоих столбов, поддерживавших перекладину с треугольником, видна была доска, поднимавшаяся и опускавшаяся на шарнирах и похожая на доску качели. Возле этой доски стояла продолговатая корзина, а немного впереди нее, на конце помоста, между двумя столбами, другая, квадратная. Все это было выкрашено красной краской. Все было сделано из дерева, за исключением железного треугольника. Чувствовалось, что вся эта конструкция была построена человеком, – до того она была безобразна, ничтожна и мелочна; и в то же время казалось, будто это сооружение принесли и поставили сюда злые духи, – до того оно было ужасно.

Это безобразное сооружение было гильотиной.

Напротив нее, в нескольких шагах, во рву, было другое чудовище – Тургская башня: каменное чудовище рядом с чудовищем деревянным; и, нужно заметить, когда человек прикоснется к камню и к дереву, камень и дерево перестают уже быть камнем и деревом, а принимают отчасти человеческие свойства. Здание – это догмат, машина – это идея.

Тургская башня была тем ужасным наследием прошлого, которое в Париже называлось Бастилией, в Лондоне – Тауэром, в Германии – Шпильбергом, в Испании – Эскуриалом[428 - Эскуриал – знаменитый монастырь ордена Святого Иеронима, недалеко от Мадрида, построенный Филиппом II в 1559–1584 гг. с дворцом, пантеоном и великолепной библиотекой.], в Москве – Кремлем, в Риме – замком Святого Ангела[429 - Замок Святого Ангела – построен в 139 г. как мавзолей императора Адриана. В нем погребены императоры от Адриана до Каракаллы. В средние века использовался как крепость, тюрьма, резиденция римских пап, с 1911 г. – музей.]. В Турге сосредоточились целых пятнадцать веков, вассальство, крепостничество, феодализм; в гильотине – один только 93 год; и эти двенадцать месяцев уравновешивали эти пятнадцать веков.

Тург – это была монархия; гильотина – это была революция. Мрачное свидание! С одной стороны долг, с другой – платеж. С одной стороны сложнейший лабиринт средневековья – крепостной, помещик, раб, барин, простонародье, дворянство, сложное законодательство, сросшееся с обычным правом, союз судьи и священника, бесчисленные повинности, государственные, феодальные, клерикальные и частные, подушная подать, привилегии, исключения, прерогативы, предрассудки, фанатизм, имущественная необеспеченность, скипетр, престол, произвол, божественное право; с другой стороны вещь очень простая – нож гильотины. С одной стороны – узел, с другой – топор.

Тургская башня долго оставалась одинокой в этой пустыне. Она стояла здесь со своими бойницами, из которых лились кипящее масло, горячая смола и расплавленный свинец, со своими подземельями, пол которых был покрыт истлевшими костями, со своими приспособлениями для пыток, со всей своею мрачной историей, которой она была переполнена. Она возвышалась своими массивными очертаниями над этим лесом, она пользовалась в его тени пятнадцатью веками угрюмого спокойствия, она являлась в этой местности единственной силой, единственным предметом, внушавшим уважение и ужас; она царила безраздельно и столь же безраздельно являлась олицетворением варварства. И вдруг вблизи нее, напротив нее, воздвигается нечто, – нет, более чем нечто, – некто – некто столь же ужасный, как и она, – гильотина.

Иногда кажется, будто и у камней есть глаза, будто статуя наблюдает, башня караулит, фасад здания глядит. Тургская башня как будто рассматривала гильотину. Она как будто сама себе задавала вопрос: что бы это такое могло быть это нечто, словно выросшее из-под земли? И действительно, оно выросло из земли. В печальной почве зародилось это печальное растение. И действительно, эта неизвестная мстительница, эта свирепая машина-истребительница выросла из земли, обильно политой потом, слезами и кровью, из земли, в которой вырыто было столько могил для невинных и замученных жертв, из земли, в которой превратились в прах столько жертв разного вида тирании, из земли, в недрах которой было скрыто столько преступлений, в виде ужасных семян, – и 93 год сказал старому миру: «Вот и я!» А гильотина имела право сказать старому замку: «Я твоя дщерь».

И замок – ведь и неодушевленные предметы живут – почувствовал, что гильотина его убила. Тургский замок, ввиду этого страшного явления, как бы растерялся, испугался. Гранитная масса была ужасна, но величественна; эта же новая вещь, эта наклонная доска со своим треугольником, была несоизмеримо хуже. Новое всемогущество внушало ужас всемогуществу павшему. История преступная с омерзением смотрела на историю карающую. Насилие прошлого сравнивало себя с насилием настоящего. Старинная крепость, старинная тюрьма, старинное феодальное гнездо, в котором когда-то раздавалось столько стонов и воплей, это сооружение, возведенное для борьбы и для убийства, отбывшее свою службу, сыгравшее свою роль, развенчанное, полуразрушенное, изнасилованное, превращенное в груду камней, стоившую не более груды пепла, безобразное, мертвое, но величественное, носившее еще отпечаток минувших времен, – с немым ужасом смотрело на этот новый снаряд разрушения. Вчерашний день трепетал перед днем сегодняшним, жестокой старине приходилось испытывать на себе ужасы новейшей эпохи; то, что прошло, таращило испуганные глаза на грядущие ужасы, призрак смотрел на привидение.

Но природа беспощадна. Она не соглашается убирать свои цветы, свои благоухания, свои лучи, свое благозвучие ввиду людской гнусности; она подавляет человека контрастом между божественной красотой и житейским безобразием; она не подарит ему ни одного крылышка бабочки, ни одной птичьей песни; она заставляет его – среди убийств, варварства, мщения – смотреть на свою святыню; она мешает ему уклониться от тяжелого упрека, которым являются для него радостные лучи солнца и безупречная ясность лазури. Она устраивает так, что все безобразие людских законов выступает в обнаженном виде среди вечного сияния. Человек ломает и сокрушает, человек убивает и разрушает; но лето остается летом, лилия – лилией, звезда – звездою.

Никогда небо не было чище и яснее, чем в это чудное летнее утро, при восходе солнца. Легкий ветерок шелестел вереском, мягкий туман, опускаясь на землю, обволакивал ветви кустов. Фужерский лес, весь полный прохлады от испарений, поднимавшихся из ручейков, дымился на утренней заре, как огромная кадильница, полная фимиама. Синева неба, белизна облаков, хрустальная прозрачность вод, зелень леса, самых разнообразных оттенков, доходившая в своей гармоничной гамме от цвета аквамарина до изумруда, группы переплетающихся ветвями деревьев, зеленая скатерть травы, глубокие лощины, – все дышало миром и тем спокойствием, которыми природа как бы желает подать пример человеку. И среди этой мирной обстановки возвышался ужасающий позор человечества, среди нее виднелись, с одной стороны, феодальная башня, с другой – эшафот, эти эмблемы войны и казней, эти два олицетворения кровожадного века и кровавой минуты, эта ночная сова прошлого и этот сумеречный нетопырь будущего. Ввиду цветущего, благоухающего, прекрасного и любвеобильного Мира Божьего, чудное небо заливало золотом и башню и гильотину, как бы говоря людям: «Посмотрите, что делаю я и что делаете вы».

Да, вот каким странным образом солнце может использовать свои лучи.

Это зрелище имело своих зрителей. На площадке были выстроены в боевом порядке четыре тысячи человек экспедиционного отряда. Они окружали гильотину с трех сторон, образуя нечто вроде буквы Е; батарея, выстроившаяся посредине более длинной из этих трех линий, составляла как бы центральную черточку этого Е. Красная машина была как бы заключена среди этих трех боевых линий, среди этой живой изгороди солдат, выстроенных у самых краев плоской возвышенности. Четвертую, открытую сторону этой буквы Е составлял ров, и она была обращена к Тургу. Таким образом, был образован открытый с одной стороны прямоугольник, посреди которого стоял эшафот. По мере того как солнце поднималось все выше, тень, бросаемая гильотиной, сокращалась на траве. Артиллеристы стояли возле своих орудий с зажженными фитилями.

Из рва поднимался легкий синеватый дымок: то догорали остатки здания на мосту. Дымок этот обволакивал, не застилая фасада, стены Тургской башни, вышка которой вырисовывалась на горизонте. Вышка эта отделялась от гильотины одним только рвом, и расстояние между ними было так незначительно, что между ними легко можно было бы переговариваться.

На эту вышку были перенесены судейский стол и один из судейских стульев; над ними развевались трехцветные знамена. Солнце поднималось из-за Тургской башни и обрисовывало черными линиями очертания крепости, а на вышке ее – фигуру какого-то человека, сидевшего неподвижно, со сложенными на груди руками, перед судейским столом, под сенью трехцветных знамен.

Человек этот был Симурдэн. На нем, как и накануне, был надет мундир комиссара Конвента; на голове его была треугольная шляпа с трехцветным султаном, на левом боку сабля, а за пояс заткнуты пистолеты.

Он молчал; молчали и все. Солдаты держали ружья к ноге и стояли, опустив глаза в землю. Они прикасались друг к другу локтями, но не разговаривали. Они думали об этой братоубийственной войне, о многочисленных сражениях, о столь храбро перенесенных ими схватках в изгородях, о толпах озлобленных крестьян, рассеянных их доблестью, о взятых городах, о выигранных сражениях, о победах, – и им казалось теперь, будто вся эта слава обращается для них в позор. Тяжелое ожидание смерти сжимало все груди. На помосте гильотины виднелся расхаживавший взад и вперед палач. Свет зарождавшегося дня величественно заливал все небо.

Вдруг послышались те глухие звуки, которые издают обтянутые трауром барабаны. Эти мрачные, похоронные звуки все приближались; ряды расступились, и в каре вступило и направилось к эшафоту целое шествие.

Сначала барабанщики с обтянутыми крепом барабанами, затем рота гренадер, далее взвод жандармов с обнаженными саблями и, наконец, осужденный Говэн, шедший свободно, не связанный ни по рукам, ни по ногам, в походной форме, с саблей на боку. Позади него шел второй взвод жандармов.

На лице Говэна как бы застыло то выражение задумчивой радости, которое осветило его в ту минуту, когда он сказал Симурдэну: «Я думаю о будущем». Ничто не могло быть очаровательнее и торжественнее этой улыбки.