По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

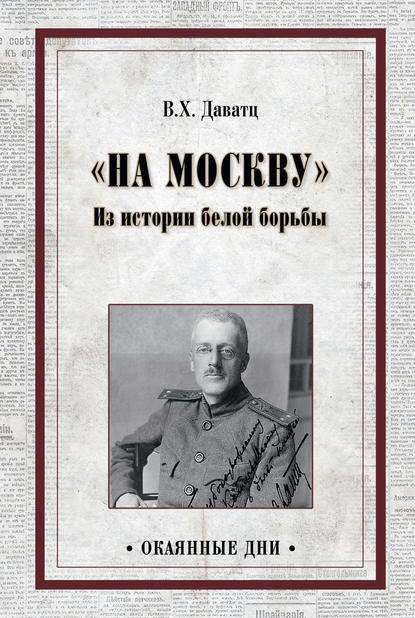

«На Москву». Из истории белой борьбы

Жанр

Серия

Год написания книги

2019

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Сегодня днем мы вновь обсуждали доклад. Капитан З. опять не пускает меня на фронт, хотя мне так хочется – пока есть возможность скорее приступить к снятию панорамы Ростова с наблюдательного пункта. На графленой бумаге должны быть нанесены угломеры всех главнейших пунктов в Ростове и Нахичевани. Конечно, мне, как математику и отчасти чертежнику, эта работа более подходяща, чем прибойником подталкивать снаряд. Если же применение этой панорамы облегчит обстрел Ростова, то, конечно, это важнее, чем бумажные доклады разным генералам. Но капитан З. твердо решил ехать не раньше начала февраля и до того времени не отпускать меня на позиции. Буду пока мариноваться в милой Кущевке.

28 января. Кущевка. База. Вчера, во время обсуждения деталей доклада, возникла мысль, чтобы вообще связаться с внешним миром и общественными кругами. Капитан З. вполне основательно думает, что легче всего было бы осуществить это через Союз торгово-промышленных деятелей Центральной России, построивший наш поезд, и что следовало бы командировать в Новороссийск поручика Р. Тот категорически отклонил это, в форме, не допускающей возражений. Тогда капитан З. сказал:

– Для этой цели можно было бы командировать Владимира Христиановича…

Меня охватило какое-то необычайное приятное чувство. Поехать в Новороссийск с официальной миссией, увидеть опять наших общественных деятелей, завертеться в сферах Государственного объединения, Национального центра и Союза возрождения показалось вдруг чрезвычайно заманчивым.

Но едва ли легко наладить эту связь. Да вообще, где все они, в Екатеринодаре или поближе к морю на случай «драпа» – в Новороссийске? Я знаю только одно, что профессор А. В. Маклецов, правитель дел Национального центра, в настоящее время в Новороссийске, и узнал я это совершенно случайно. Я проходил по перрону Кущевского вокзала, на стене висел номер «Вестника Штаба». Среди разных сообщений было напечатано, что находящийся в Новороссийске харьковский профессор Маклецов опубликовал список последних жертв красного террора в Харькове. Среди перечисленных фамилий я с ужасом увидел фамилию присяжного поверенного Б. П. Куликова.

Как трагична судьба Бориса Павловича. Я любил его за его блеск и за какой-то юношеский огонь. В «социалистической думе», сидя на местах народных социалистов, он громил большевиков часто с большим остроумием и пафосом. Когда я в декабре 1917 года вступил в число гласных этой печальной памяти думы, он – старый муниципальный деятель – ввел меня в первое заседание.

Пришли немцы, воссиял на киевском престоле ясновельможный пан гетман, – и пришли, наконец, большевики. Красный туман заволок все вокруг. Суд был упразднен, сословие присяжных поверенных разогнано, и объявлен набор «правозаступников». Лучшие силы харьковской адвокатуры отклонили с негодованием это предложение, и адвокаты третьего ранга, сомнительные «ходатаи по делам» наполнили кадры нового института. Среди видных имен было только двое адвокатов, пошедших в правозаступники; один из них был Б. П. Куликов. Большевиков прогнали – и сословие присяжных поверенных судило тех, кто в тяжелые дни большевизма изменил знамени присяжной адвокатуры. Б. П. Куликов защищался с какой-то запальчивостью. «Не вы – а мы были хранители лучших традиций, – бросал он своим противникам. – Как врач не имеет права отказать в помощи, так и адвокат должен прежде всего защищать. И чем суд несовершеннее, тем больше – его долг»…

«Неделя о правозаступниках» кончилась, для Б. П. Куликова оставила резко испорченные отношения с прежними друзьями, испорченную общественную репутацию и толкнула его, естественно, в оппозицию к существующему строю. «Вы правеете, – сказал он мне однажды. – А я левею с каждым днем». Он был наиболее ярким представителем тех, кто отказывал Добрармии в каком-либо признании, для кого приход ее был испорчен силою событий… И когда все бежали из Харькова, он – как тогда говорили – остался там. Жаль человека, талантливого, экспансивного, но неустойчивого. Умереть от руки большевиков, и после всего того, что произошло с ним, – это несчастье, выше которого не представишь.

Когда я вернулся в теплушку и лег на свою койку, я вдруг почувствовал, что ко мне – незаметно и тихо – подкралось искушение. Мне казалось, что я сжег свои корабли; что по крайней мере до занятия Москвы я останусь только солдатом, что мое прошлое подверглось забвению. И вот постепенно, совсем незаметно, вынырнуло это прошлое. Сперва кое-кто из офицеров стал называть меня «профессором». Потом у меня в руках появился портфель, с которым я стал путешествовать с проектами докладов. Потом я очутился за ужином в офицерской столовой и стал называть в неофициальной беседе командующего поездом Владимиром Николаевичем. И наконец, вынырнул вопрос с общественными деятелями и даже о командировке в Новороссийск. Все это создает душевную смуту. И хуже всего то, что у меня не хватает сил бороться с искушением.

Скоро ожидается наступление на Ростов и приезд на позиции Сидорина и Деникина. Я чувствую, что люблю Деникина так, как солдат может любить своего вождя. Я вспоминаю «Войну и Мир», где описывается это чувство любви к государю, когда хочется просто умереть на его глазах. Такой же любовью люблю я Деникина, этого благородного страдальца за русскую землю.

Я ненавижу Кубань, куда судьба загнала меня. Здесь все так противно и чуждо. Нудный скучный пейзаж, однообразный до тошноты, то есть, правильнее, отсутствие всякого пейзажа. Просто ровная доска, без зелени деревьев, без пригорков, без долин, наконец, почти без воды. Такой же противный и климат. Утром может быть весна, а вечером мороз с противным леденящим ветром. Морозы держатся упорно, и кажется, нет им конца. Люди хмурые и противные. В Ростове я видел эту здоровенную казачню, которая драпала по Садовой и Таганрогскому проспекту. Шли на «родную Кубань», обнажили фронт – и им, этим здоровенным мужикам, не было стыдно. Но, конечно, венец кубанского безобразия – это их знаменитая Рада. Тон, с которым они заговорили с Деникиным, есть тон лакея, почувствовавшего силу… И у этого лакея нет намека на чувство государственной перспективы… В момент, когда усилиями донцов и остатков Добровольческой армии так счастливо налаживается сопротивление, они готовы отправить нас на Принцевы острова, на Мальту – куда угодно, только бы стать «самостийными». Может быть, последнее им и удастся; но не более чем на месяц-другой.

30 января. Кущевка. База. Вчера я шел по перрону с капитаном Д. и моим товарищем, Мишей Коломийцевым. Навстречу нам шли две молодые дамы с каким-то офицером и солидным полковником. Я сделал подобающее случаю выражение лица и отдал полковнику честь. И вдруг одна из дам резко обернулась и сказала: «Ведь это наш профессор»… Кто она – я не знаю. Мы попробовали пойти вслед за ними, надеясь, что они вернутся, но они пошли куда-то прямо и скрылись из виду. И странно – вдруг захотелось безумно узнать, кто эта курсистка, и познакомиться. Опять прошлое выплывает ярким пятном. Опять из солдатской шинели выглядывает «профессор». Опять нарушается спокойствие духа, которое можно обрести только в полной нивелировке и отречении от прошлого.

Сегодня я получил предложение ехать в Новороссийск, не в форме приказания, но в форме вопроса: не хочу ли я? Во всякое другое время я поехал бы. Но теперь, когда ожидается наступление на Ростов, я не могу уезжать. Я отказался.

1 февраля. Кущевка. База. Недавно в дивизионе супруги Н. получили письмо из Екатеринодара, от профессора К. Сейчас же стало известно это всему поезду и произвело большую сенсацию, ибо письмо получено по почте, а не с оказией. Мы уже перестали верить в почту и живем в этом отношении настоящими дикарями; теперь будем понемногу к ней приучаться.

Супруги Н. играли большую роль в истории моего поступления на бронепоезд. Когда в Харьков вступили добровольцы, он – приват-доцент университета – поступил добровольцем на бронепоезд. В Ростове, когда я уже решил поступить в армию, я узнал от профессора К., что Н. приехал в Ростов и не сегодня завтра будет у него.

– А нельзя ли мне поступить в бронепоезд? – неожиданно для самого себя сказал я.

– Едва ли. Это очень трудно без протекции, – ответил К.

Но мне всегда удавалось в жизни, если я сильно желал. При сильном желании получается уверенность, полная уверенность в том, что то, что я желаю, исполнится. И если только такая уверенность явится, не было ни разу, чтобы я не достиг цели. И тут вдруг явились и желание, и уверенность. И когда я встретился в кабинете у К. с М-м Н., в моем голосе звучали уже нотки гипнотической воли. Я сказал ей прямо о желании поступить на поезд и о моей просьбе к Василию Никитичу предпринять нужные шаги. Она сразу поняла меня, не протестовала – и видно было, что она сделает все. На следующий день я имел свидание с Василием Никитичем. Он счел своим долгом пространно изложить, как трудно будет мне на бронепоезде. К. слушал молча – и иногда неопределенная улыбка пробегала по его лицу. Когда Н. кончил, я твердо сказал:

– Обратитесь к полковнику Б., чтобы меня зачислили. – Это было последнее мое слово.

Вера Ростиславовна Н. – молодая дама с тонким лицом и совершенно белыми волосами. Она прекрасно владеет иностранными языками и в Харькове, в редакции «Новой России», была переводчицей. Я с ней встречался каждый день, сухо кланялся, несмотря на то что очень ей симпатизировал, и уходил в кабинет редактора. Только в Ростове, в кабинете у К., я почувствовал к ней необыкновенное доверие и дружбу. И когда я уже был зачислен солдатом, я поцеловал ей руку и сказал:

– Благодарю вас, что вы помогли мне исполнить долг моей чести…

Я знаю, что она носит с собой всегда цианистый калий, на случай пленения большевиками (она живет с мужем в дивизионе). Я попросил у нее нужную порцию; она обещала.

Накануне отъезда на позицию в первый раз я пришел к ней в купе. Это было на Новый год. Она лежала в сыпном тифу, но была в сознании. Она сейчас же вспомнила о своем обещании и передала мне маленькую пробирку с белым порошком. Я не имел бы никакой уверенности на позиции, если бы у меня не было этой последней возможности гордо умереть: в плен я не сдамся. Я сказал об этом поручику Р. Он ответил:

– Это нехорошо. Это грех.

Но я не вижу в этом никакого греха. В последнюю минуту, на глазах у врагов, которые будут меня обступать, я проглочу этот белый порошок.

Завтра я уезжаю на позиции с боевой сменой. Что-то должно произойти на днях: или наше наступление, или наш разгром. Мы сдали Одессу; большевики подходят к Ставрополю. Если это так, то мы далеко выдвинулись клином. Как будто нехорошо в Крыму. Но при всем этом не падаешь духом, потому что смерть входит – как ultima ratio – в мою программу. На фронте сейчас Деникин. На фоне очертаний Ростова его фигура полна символического значения.

Сегодня я с капитаном Д. приглашен был на ужин в дивизион. Было совсем как в хорошем семейном доме. Любезный хозяин, полковник С., и интересная симпатичная его жена, мать моего молодого друга, кадета Пети. Была чистая скатерть, хорошие приборы. Как давно не ел я такой рыбы и таких котлет. А потом погасили лампы, и при свете голубой лампадки перед образом я и капитан Д. стали читать стихи. Я следил за красивым лицом Ольги Николаевны; временами пробегала по нему какая-то тень. И я знал, почему это: завтра вместе с нами уезжает в первый раз на позицию Петя. И мы оба, в сущности, прощаемся перед боем. Откланявшись, я зашел в купе к Вере Ростиславовне. Я люблю ее все больше и больше. У нее такие лучистые глаза, после болезни.

– Дай Бог вам всего доброго… – сказала она, а потом вдруг остановилась. – Дайте я вас перекрещу…

Я припал к ее руке своими губами, и казалось, что передо мной моя мать. Я торопился, потому что надо было становиться на дежурство. Как тяжело простоять три часа в холодную морозную ночь. Д. дал мне свою шубу, но все же руки и ноги почти отмерзали, и вспоминалась мать. Ее овальный портрет, похожий на старинную миниатюру, я ношу всегда в левом кармане френча.

Звезды блестят на бархатном небе. Захотелось петь о чем-то далеком и ушедшем. Ремень винтовки резал плечо – и боль эта, физическая боль, вместе с болью моего духа выливались тоже в какой-то ритм. И нараспев, иногда поправляя неудачные фразы, я читал вслух новые стихи, вылившиеся этой темной ночью:

Всегда, когда иду в бой,

Твой портрет я беру с собой…

На сердце, сжатом комком,

Его овал ляжет щитом.

Твой сын готов муки несть,

Умирая за отчизны честь…

Дорогая, во имя любви,

Его на подвиг благослови,

Пусть твой образ спасет меня

Не от пуль и не от огня.

Если нужно, – сквозь портрет дорогой

Пусть пуля пройдет иглой.

Но пусть твой овальный щит

От смятенья дух охранит,

Чтобы смерть восприять с лицом,

Озаренным счастья лучом…

И я шагал мерно с ружьем на плечах, делая паузы на многочисленных цезурах.

На других постах так же мерно ходили другие.

5 февраля. 2 часа ночи. Батайская позиция. Все спят в кабинке орудия, кроме меня. Топится печка, завывает ветер… К вечеру 2 февраля я вновь вступил на борт моей английской леди – виккерсовской пушки. А наутро из штаба корпуса стало известно, что 3-го будет наступление на Ростов.

Полковник К., который только что вернулся из отпуска и теперь вступил в должность комброна, собрал всех офицеров в нашей кабинке. Нам предстояла тяжелая и ответственная задача. Первая ударная полубатарея с пушками капитана Д. и поручика П. должна идти далеко вперед, почти туда, куда пройдут легкие бронепоезда; наши две пушки поручиков Юрия Л. и С. останавливаются на повороте (месте весьма пристрелянном большевиками) и вступают в бой, поддерживая головную полубатарею. Выступление должно произойти в ночь с 3-го на 4-е.

Необыкновенное чувство торжественной радости охватило меня. Весь день ходил я с мыслью о том, что хорошо приехать вовремя. А вечером, несмотря на резкий ветер и мороз, я гулял и делился с ним своими переживаниями. Накануне смертного боя вырастали наши души. И в первый раз, расставаясь, поцеловались мы, как два брата.

Как трудно писать почти в темноте, без стола, держа на коленях тетрадь, к тому же не карандашом, а углем для рисования, который то и дело отказывается писать. Но я хочу сегодня беседовать с самим собою.

Ночное выступление отложено на следующую ночь. День прошел в полном бездействии. Я был в кабинке у капитана Д., и говорили мы о всяких пустяках. А потом пришел к себе и увидел, что наши офицеры, вместе с полковником, организовали блины. Поручик П. приготовил оказавшийся очень вкусным форшмак, капитан З. на самодельной сковородке пек блины, как заправский повар. Присутствие полковника чрезвычайно стесняет. Я знаю, что он любит «цукать». Моему товарищу по теплушке юнкеру Кузнецову влетело раз от него за то, что, войдя, он приложил руку к козырьку и сказал первым:

– Здравия желаю, господин полковник…

Кузнецов получил замечание. А в другой раз тот же Кузнецов вошел с докладом о числе снарядов на орудии:

– Вы просили, господин полковник, доложить вам…

– Не просил, а приказал…

– Извиняюсь, господин полковник…

28 января. Кущевка. База. Вчера, во время обсуждения деталей доклада, возникла мысль, чтобы вообще связаться с внешним миром и общественными кругами. Капитан З. вполне основательно думает, что легче всего было бы осуществить это через Союз торгово-промышленных деятелей Центральной России, построивший наш поезд, и что следовало бы командировать в Новороссийск поручика Р. Тот категорически отклонил это, в форме, не допускающей возражений. Тогда капитан З. сказал:

– Для этой цели можно было бы командировать Владимира Христиановича…

Меня охватило какое-то необычайное приятное чувство. Поехать в Новороссийск с официальной миссией, увидеть опять наших общественных деятелей, завертеться в сферах Государственного объединения, Национального центра и Союза возрождения показалось вдруг чрезвычайно заманчивым.

Но едва ли легко наладить эту связь. Да вообще, где все они, в Екатеринодаре или поближе к морю на случай «драпа» – в Новороссийске? Я знаю только одно, что профессор А. В. Маклецов, правитель дел Национального центра, в настоящее время в Новороссийске, и узнал я это совершенно случайно. Я проходил по перрону Кущевского вокзала, на стене висел номер «Вестника Штаба». Среди разных сообщений было напечатано, что находящийся в Новороссийске харьковский профессор Маклецов опубликовал список последних жертв красного террора в Харькове. Среди перечисленных фамилий я с ужасом увидел фамилию присяжного поверенного Б. П. Куликова.

Как трагична судьба Бориса Павловича. Я любил его за его блеск и за какой-то юношеский огонь. В «социалистической думе», сидя на местах народных социалистов, он громил большевиков часто с большим остроумием и пафосом. Когда я в декабре 1917 года вступил в число гласных этой печальной памяти думы, он – старый муниципальный деятель – ввел меня в первое заседание.

Пришли немцы, воссиял на киевском престоле ясновельможный пан гетман, – и пришли, наконец, большевики. Красный туман заволок все вокруг. Суд был упразднен, сословие присяжных поверенных разогнано, и объявлен набор «правозаступников». Лучшие силы харьковской адвокатуры отклонили с негодованием это предложение, и адвокаты третьего ранга, сомнительные «ходатаи по делам» наполнили кадры нового института. Среди видных имен было только двое адвокатов, пошедших в правозаступники; один из них был Б. П. Куликов. Большевиков прогнали – и сословие присяжных поверенных судило тех, кто в тяжелые дни большевизма изменил знамени присяжной адвокатуры. Б. П. Куликов защищался с какой-то запальчивостью. «Не вы – а мы были хранители лучших традиций, – бросал он своим противникам. – Как врач не имеет права отказать в помощи, так и адвокат должен прежде всего защищать. И чем суд несовершеннее, тем больше – его долг»…

«Неделя о правозаступниках» кончилась, для Б. П. Куликова оставила резко испорченные отношения с прежними друзьями, испорченную общественную репутацию и толкнула его, естественно, в оппозицию к существующему строю. «Вы правеете, – сказал он мне однажды. – А я левею с каждым днем». Он был наиболее ярким представителем тех, кто отказывал Добрармии в каком-либо признании, для кого приход ее был испорчен силою событий… И когда все бежали из Харькова, он – как тогда говорили – остался там. Жаль человека, талантливого, экспансивного, но неустойчивого. Умереть от руки большевиков, и после всего того, что произошло с ним, – это несчастье, выше которого не представишь.

Когда я вернулся в теплушку и лег на свою койку, я вдруг почувствовал, что ко мне – незаметно и тихо – подкралось искушение. Мне казалось, что я сжег свои корабли; что по крайней мере до занятия Москвы я останусь только солдатом, что мое прошлое подверглось забвению. И вот постепенно, совсем незаметно, вынырнуло это прошлое. Сперва кое-кто из офицеров стал называть меня «профессором». Потом у меня в руках появился портфель, с которым я стал путешествовать с проектами докладов. Потом я очутился за ужином в офицерской столовой и стал называть в неофициальной беседе командующего поездом Владимиром Николаевичем. И наконец, вынырнул вопрос с общественными деятелями и даже о командировке в Новороссийск. Все это создает душевную смуту. И хуже всего то, что у меня не хватает сил бороться с искушением.

Скоро ожидается наступление на Ростов и приезд на позиции Сидорина и Деникина. Я чувствую, что люблю Деникина так, как солдат может любить своего вождя. Я вспоминаю «Войну и Мир», где описывается это чувство любви к государю, когда хочется просто умереть на его глазах. Такой же любовью люблю я Деникина, этого благородного страдальца за русскую землю.

Я ненавижу Кубань, куда судьба загнала меня. Здесь все так противно и чуждо. Нудный скучный пейзаж, однообразный до тошноты, то есть, правильнее, отсутствие всякого пейзажа. Просто ровная доска, без зелени деревьев, без пригорков, без долин, наконец, почти без воды. Такой же противный и климат. Утром может быть весна, а вечером мороз с противным леденящим ветром. Морозы держатся упорно, и кажется, нет им конца. Люди хмурые и противные. В Ростове я видел эту здоровенную казачню, которая драпала по Садовой и Таганрогскому проспекту. Шли на «родную Кубань», обнажили фронт – и им, этим здоровенным мужикам, не было стыдно. Но, конечно, венец кубанского безобразия – это их знаменитая Рада. Тон, с которым они заговорили с Деникиным, есть тон лакея, почувствовавшего силу… И у этого лакея нет намека на чувство государственной перспективы… В момент, когда усилиями донцов и остатков Добровольческой армии так счастливо налаживается сопротивление, они готовы отправить нас на Принцевы острова, на Мальту – куда угодно, только бы стать «самостийными». Может быть, последнее им и удастся; но не более чем на месяц-другой.

30 января. Кущевка. База. Вчера я шел по перрону с капитаном Д. и моим товарищем, Мишей Коломийцевым. Навстречу нам шли две молодые дамы с каким-то офицером и солидным полковником. Я сделал подобающее случаю выражение лица и отдал полковнику честь. И вдруг одна из дам резко обернулась и сказала: «Ведь это наш профессор»… Кто она – я не знаю. Мы попробовали пойти вслед за ними, надеясь, что они вернутся, но они пошли куда-то прямо и скрылись из виду. И странно – вдруг захотелось безумно узнать, кто эта курсистка, и познакомиться. Опять прошлое выплывает ярким пятном. Опять из солдатской шинели выглядывает «профессор». Опять нарушается спокойствие духа, которое можно обрести только в полной нивелировке и отречении от прошлого.

Сегодня я получил предложение ехать в Новороссийск, не в форме приказания, но в форме вопроса: не хочу ли я? Во всякое другое время я поехал бы. Но теперь, когда ожидается наступление на Ростов, я не могу уезжать. Я отказался.

1 февраля. Кущевка. База. Недавно в дивизионе супруги Н. получили письмо из Екатеринодара, от профессора К. Сейчас же стало известно это всему поезду и произвело большую сенсацию, ибо письмо получено по почте, а не с оказией. Мы уже перестали верить в почту и живем в этом отношении настоящими дикарями; теперь будем понемногу к ней приучаться.

Супруги Н. играли большую роль в истории моего поступления на бронепоезд. Когда в Харьков вступили добровольцы, он – приват-доцент университета – поступил добровольцем на бронепоезд. В Ростове, когда я уже решил поступить в армию, я узнал от профессора К., что Н. приехал в Ростов и не сегодня завтра будет у него.

– А нельзя ли мне поступить в бронепоезд? – неожиданно для самого себя сказал я.

– Едва ли. Это очень трудно без протекции, – ответил К.

Но мне всегда удавалось в жизни, если я сильно желал. При сильном желании получается уверенность, полная уверенность в том, что то, что я желаю, исполнится. И если только такая уверенность явится, не было ни разу, чтобы я не достиг цели. И тут вдруг явились и желание, и уверенность. И когда я встретился в кабинете у К. с М-м Н., в моем голосе звучали уже нотки гипнотической воли. Я сказал ей прямо о желании поступить на поезд и о моей просьбе к Василию Никитичу предпринять нужные шаги. Она сразу поняла меня, не протестовала – и видно было, что она сделает все. На следующий день я имел свидание с Василием Никитичем. Он счел своим долгом пространно изложить, как трудно будет мне на бронепоезде. К. слушал молча – и иногда неопределенная улыбка пробегала по его лицу. Когда Н. кончил, я твердо сказал:

– Обратитесь к полковнику Б., чтобы меня зачислили. – Это было последнее мое слово.

Вера Ростиславовна Н. – молодая дама с тонким лицом и совершенно белыми волосами. Она прекрасно владеет иностранными языками и в Харькове, в редакции «Новой России», была переводчицей. Я с ней встречался каждый день, сухо кланялся, несмотря на то что очень ей симпатизировал, и уходил в кабинет редактора. Только в Ростове, в кабинете у К., я почувствовал к ней необыкновенное доверие и дружбу. И когда я уже был зачислен солдатом, я поцеловал ей руку и сказал:

– Благодарю вас, что вы помогли мне исполнить долг моей чести…

Я знаю, что она носит с собой всегда цианистый калий, на случай пленения большевиками (она живет с мужем в дивизионе). Я попросил у нее нужную порцию; она обещала.

Накануне отъезда на позицию в первый раз я пришел к ней в купе. Это было на Новый год. Она лежала в сыпном тифу, но была в сознании. Она сейчас же вспомнила о своем обещании и передала мне маленькую пробирку с белым порошком. Я не имел бы никакой уверенности на позиции, если бы у меня не было этой последней возможности гордо умереть: в плен я не сдамся. Я сказал об этом поручику Р. Он ответил:

– Это нехорошо. Это грех.

Но я не вижу в этом никакого греха. В последнюю минуту, на глазах у врагов, которые будут меня обступать, я проглочу этот белый порошок.

Завтра я уезжаю на позиции с боевой сменой. Что-то должно произойти на днях: или наше наступление, или наш разгром. Мы сдали Одессу; большевики подходят к Ставрополю. Если это так, то мы далеко выдвинулись клином. Как будто нехорошо в Крыму. Но при всем этом не падаешь духом, потому что смерть входит – как ultima ratio – в мою программу. На фронте сейчас Деникин. На фоне очертаний Ростова его фигура полна символического значения.

Сегодня я с капитаном Д. приглашен был на ужин в дивизион. Было совсем как в хорошем семейном доме. Любезный хозяин, полковник С., и интересная симпатичная его жена, мать моего молодого друга, кадета Пети. Была чистая скатерть, хорошие приборы. Как давно не ел я такой рыбы и таких котлет. А потом погасили лампы, и при свете голубой лампадки перед образом я и капитан Д. стали читать стихи. Я следил за красивым лицом Ольги Николаевны; временами пробегала по нему какая-то тень. И я знал, почему это: завтра вместе с нами уезжает в первый раз на позицию Петя. И мы оба, в сущности, прощаемся перед боем. Откланявшись, я зашел в купе к Вере Ростиславовне. Я люблю ее все больше и больше. У нее такие лучистые глаза, после болезни.

– Дай Бог вам всего доброго… – сказала она, а потом вдруг остановилась. – Дайте я вас перекрещу…

Я припал к ее руке своими губами, и казалось, что передо мной моя мать. Я торопился, потому что надо было становиться на дежурство. Как тяжело простоять три часа в холодную морозную ночь. Д. дал мне свою шубу, но все же руки и ноги почти отмерзали, и вспоминалась мать. Ее овальный портрет, похожий на старинную миниатюру, я ношу всегда в левом кармане френча.

Звезды блестят на бархатном небе. Захотелось петь о чем-то далеком и ушедшем. Ремень винтовки резал плечо – и боль эта, физическая боль, вместе с болью моего духа выливались тоже в какой-то ритм. И нараспев, иногда поправляя неудачные фразы, я читал вслух новые стихи, вылившиеся этой темной ночью:

Всегда, когда иду в бой,

Твой портрет я беру с собой…

На сердце, сжатом комком,

Его овал ляжет щитом.

Твой сын готов муки несть,

Умирая за отчизны честь…

Дорогая, во имя любви,

Его на подвиг благослови,

Пусть твой образ спасет меня

Не от пуль и не от огня.

Если нужно, – сквозь портрет дорогой

Пусть пуля пройдет иглой.

Но пусть твой овальный щит

От смятенья дух охранит,

Чтобы смерть восприять с лицом,

Озаренным счастья лучом…

И я шагал мерно с ружьем на плечах, делая паузы на многочисленных цезурах.

На других постах так же мерно ходили другие.

5 февраля. 2 часа ночи. Батайская позиция. Все спят в кабинке орудия, кроме меня. Топится печка, завывает ветер… К вечеру 2 февраля я вновь вступил на борт моей английской леди – виккерсовской пушки. А наутро из штаба корпуса стало известно, что 3-го будет наступление на Ростов.

Полковник К., который только что вернулся из отпуска и теперь вступил в должность комброна, собрал всех офицеров в нашей кабинке. Нам предстояла тяжелая и ответственная задача. Первая ударная полубатарея с пушками капитана Д. и поручика П. должна идти далеко вперед, почти туда, куда пройдут легкие бронепоезда; наши две пушки поручиков Юрия Л. и С. останавливаются на повороте (месте весьма пристрелянном большевиками) и вступают в бой, поддерживая головную полубатарею. Выступление должно произойти в ночь с 3-го на 4-е.

Необыкновенное чувство торжественной радости охватило меня. Весь день ходил я с мыслью о том, что хорошо приехать вовремя. А вечером, несмотря на резкий ветер и мороз, я гулял и делился с ним своими переживаниями. Накануне смертного боя вырастали наши души. И в первый раз, расставаясь, поцеловались мы, как два брата.

Как трудно писать почти в темноте, без стола, держа на коленях тетрадь, к тому же не карандашом, а углем для рисования, который то и дело отказывается писать. Но я хочу сегодня беседовать с самим собою.

Ночное выступление отложено на следующую ночь. День прошел в полном бездействии. Я был в кабинке у капитана Д., и говорили мы о всяких пустяках. А потом пришел к себе и увидел, что наши офицеры, вместе с полковником, организовали блины. Поручик П. приготовил оказавшийся очень вкусным форшмак, капитан З. на самодельной сковородке пек блины, как заправский повар. Присутствие полковника чрезвычайно стесняет. Я знаю, что он любит «цукать». Моему товарищу по теплушке юнкеру Кузнецову влетело раз от него за то, что, войдя, он приложил руку к козырьку и сказал первым:

– Здравия желаю, господин полковник…

Кузнецов получил замечание. А в другой раз тот же Кузнецов вошел с докладом о числе снарядов на орудии:

– Вы просили, господин полковник, доложить вам…

– Не просил, а приказал…

– Извиняюсь, господин полковник…