По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

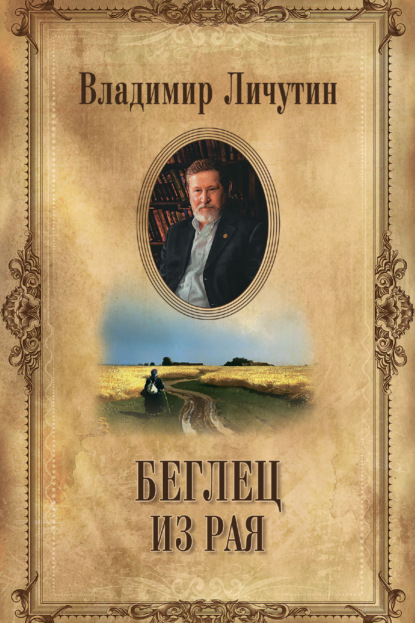

Беглец из рая

Год написания книги

2004

Теги

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– А хоть и вас взять. Из зависти же меня убили?

Порошины зрачков буровили меня, как победитовый припой на сверлышке, седая жесткая челка волос, хищный орлиный нос лишь подчеркивали воинственное выражение. Мне подумалось, что Зулус чем-то напоминает киношного Гришку Мелехова внутренним горячим напором, который и передается через глаза, через короткие, как бы рубленые, фразы с недоговоренным смыслом. Мне казалось, что Зулус видит во мне врага, и вот пришел, чтобы поквитаться. Он явился вдруг из нетей, из того мира, откуда нет возврата, переплыл реку смерти обратно, перехватив лодку у перевозчика, чтобы забрать меня с собою. Чтобы скрыть смятение, я занялся самоваром: наливал из ушата воду, щепал лучину, собравши в пучок, поджигал и совал не спеша в черный зев, наблюдая, как огонь струится вверх, потом на горло самовара надвинул прогорелое жестяное колено трубы.

– Вы думаете, я мужик, вахлак?

– Да ничего я не думаю, Фёдор Иванович. Вы заостряете то, что надо затупить. Вы мне интересны – и все… – Я говорил извинительным, противным себе голосом, на мягких тонах и похож был, наверное, на проказливого кота. Какая-то непонятная сила меня поворачивала к гостю спиною, и я эту силу не мог понять, взять в толк: откуда она явилась и чем вызвана.

– Нет, вы думаете так… А я ведь школу закончил с золотой медалью, потом и офицерское училище – с золотом. И мечтал быть маршалом. Так что, в известном смысле, не хуже вас.

– И что же?..

– Да хоть и был во всем гожий, да меня – по роже. Хрясь-хрясь, и пинком под зад. Конечно, я и сам дурак набитый. Конечно дурак. Да ведь не повернешь вспять. Как я мечтал в детстве о погонах, особенно о фуражке. Спал и бредил… И все – в навоз… И страна – в навоз… Пять раз погибал: два раза в Афгане и три в шахте. И не было тоски. А сейчас кранты. Народ – в навоз, страна – в навоз. Эти две золотые мои медали я бы на глаза Ельцину положил вместо пятаков, только бы увидеть его в гробу.

– А в один бы ящик лег? Ну, как Анна со своим Гаврошем, – спросил я, чтобы узнать глубину его ненависти.

– Хрен с ним… И лег бы, – как бы принимая мои слова всерьез, горячо воскликнул Зулус. – И противно бы, но лег. Горбач Федька и Ельцин. И пятнистого туда же. Все влезем. И бетоном бы сверху. И закатать катком, чтобы не проросло.

– И не страшно?..

– Да это тары-бары-растабары, – пошел Зулус на попятную. – Мало ли чего на языке? В Афгане два раза умирал, да в шахте три раза. А я все живой и здоровый, и быку рога обломаю. И хрен кто меня закопает, кишка тонка… Да я и не держусь за жизнь-то, дорогой Павел Петрович. Но я не нажился еще и не хочу котомку собирать. Почему мозглетье всякое, полудурки, полуумки и недоумки одной ногой во гробе стоят, годами ноют и ноют, спасу от них нет, а здоровое поколение спешит в землю, словно бы там пряники и конфеты. А может, и не хотят они в ямку, ибо знают, что нет там пряников и конфет, да их мозглетье всякое, что нынче правит нами, спихивает под зад ногою, чтобы все вокруг изжидить. И всякий бойкий человек для них первейший враг, всякий ум для них вперетыку. И сейчас вокруг идет борьба: кто кого одолеет. Или они нас, и тогда повсюду разольется гниль и слякоть, или мы их, и тогда расцветут сады. Добрый человек – это распустившийся цветок, и можно из него иль взять нектару, иль впрыснуть туда яду. Иль не так? Значит, жестко надо стоять в обороне, и всякую мозглеть, как сорняки, долой с грядки, с поля вон.

Я ничего не ответил, занятый будто бы по хозяйству, но про себя подумал как психолог, что в госте проснулись задремавшие или погрязшие в тине философские задатки, коими человек обычно пренебрегает или оставляет на потом, чтобы не отвлекаться от ровного прозябания и добывания хлеба насущного. Что и говорить: всякая умственность не только ставит препоны в ровной жизни, но и заставляет порою вовсе опустить руки, ибо не нами сказано: от многих знаний – многие печали.

Зулус, наверное, и сам удивился, что вдруг так ударился в разговоры. Иль хмель взбудоражил, иль захотелось выказать себя перед профессором: де, и мы не последняя спица в колеснице, не крайняя ягода в бору.

– Мне бы дочку только оприютить. Ноготком-то она за Москву зацепилась, а хотелось бы, чтобы цвела там, как розан в палисаде, не засыхая. Ты ведь Татьянку мою видел, Павел Петрович. Ее бы на руках носить. Да кругом одни вахлаки: им бы только девочку поставить в позицию… Да и сам я по молодости таким же был. А тут дочка – бутон. Боюсь, завянет, не расцветши. Знаешь, как в песне-то: «Когда цвет розы расцветает, то всяк старается сорвать…»

Я подкинул из морельницы угольев, подкачал жару мохнатым валенком, насунув его на горло самовара: тот скоро зафурыкал, гундосо затянул со всхлипами и переливами тонявую музычку и вот пустил витые колечки пара из ноздрей.

Где-то моя Марьюшка запропастилась, она-то бы скоро наладила на стол, принялась бы потчевать дорогого гостюшка и не столько разносолами, коих на веку не бывало в нашем деревенском житье, но тем сердечным участием, той душевной теплотою, кои куда слажен сытнее сдобного печива, когда под голубоватый осколок от сахарной глызы со смуглой, зажарной баранкой, коя, разбухнув, едва влезет в посудинку, выдуешь, не заметив, чашек пять-шесть чаю. Будут, конечно, какие-то примолвки и присказки, но Марьюшка, ведя стол, вовремя заметит, что чашка у гостя опустела, и, ополоснув ее под краником каждый раз, нальет свежачка, де, вода дырочку найдет, и тут же обязательно поелозит по клеенке полотенишком, чтобы чисто было и приглядисто и не хозяевали крошки, отбирая у старенькой уют…

– Я чай пить не буду, – вдруг упредил Зулус.

– А что так?

– Вино чаем не разбавляют…

– А покрепче ничего нет. Ты же знаешь, я не пью.

– И я не пью. Да вот на язык попало, – досадливо сказал Зулус. Скособочившись на стуле, он с придиркою оглядел меня всего: тонявого, сутуловатого, кособокого с рожей, обметанной шерстью. И чем-то я очень Зулусу не понравился, и он вдруг предложил:

– Давай в перетяжки на руках сыграем. Кто кого оборет, тот и за водкой побежит. У Култышки всегда ящик под кроватью…

– Как это?

– А вот так. – Зулус водрузил локоть на столешню, покачал скрюченной ладонью, снова напомнившей мне совковую лопату.

– Мы разных весовых категорий, Фёдор Иванович. Меня перед тобою и не видно.

– Шептуна тоже не видно, а как пустят, далеко слыхать. Ну дак что, поборемся на тяжах? Я тебе скидку дам на полкурса. – Зулус присклонил к столетне кисть руки, как бы давая мне аванса и тем заманивая к борьбе. – Такой кивсяк, а меня убил. Как это сподобился, чудо? Правда, нынче все возможно. Дрянь-люди коньяки попивают да на Канарах пузо греют, а нормальные – чужие тарелки облизывают, потому что блудить и гадить не хотят.

– Да не убивал я тебя, Фёдор, – загорячился я, как бы уличенный в дурном и прижатый к стенке. – Это во сне приснилось. А мало ли что в сон придет. Ты запнулся и виском…

– А ты не переживай. Убитого чего жалеть. Убитые уже не люди. Это трупье, падаль. Это как дрова. Сгорят, а пепел на удобрение. Сколько уже сгорело. Миллиарды. Топка не стоит, топка просит дров. И что, всех жалеть, по всем убиваться? Никакого здоровья не хватит. О живых надо переживать.

– Мертвых тоже надо любить. Их, может быть, любят куда больше, чем живых, потому что все ссоры, вся нескладица куда-то девается, остается лишь серебро да золото прошлых чувств, которые не сгорают в топке, не тускнеют, но пробиваются сквозь время. Ради пережитых чувств и любят мертвых. Иначе зачем жить? Потому мертвых порою любят куда крепче, чем живых. Вы что, никогда и никого не любили, Фёдор Иванович? И никого не жалели? У вас что, не было такой женщины в молодости, по которой вы все еще плачете во снах?

– Умеете вы красиво говорить. Вы хлеб-то языком зарабатываете. – Тень набежала на лицо Зулуса, видно, тягучий разговор ему поднадоел, а нужного, с чем он заявился ко мне, так и не высказал. Я чувствовал, что Зулус пришел по делу, а не за рюмкой, такой породы люди напрасно по чужим избам не шляются, порогов не обивают и даровую стопку не просят. Слишком круто и безо всякой нужды катаются за скулами желваки, словно Зулус перетирает зубами проволоку.

– Что любовь… Любовь – сон, – добавил Зулус через силу. – Может, любви и вообще нет на свете. Есть скотство и похоть и инстинкт размножения. Нынче миллионы девок на панелях. Вот и вся любовь. Одно скотство и свинство. Телевизор включишь – одно скотство и свинство. Все цвета радуги, но нет мужиков настоящих и баб. Нелюди и скоты, а ты – любовь!.. Есть зов крови, согласен. А остальное – блажь. Вот дочь я жалею. Зов крови!.. Это крепче любви. Это как бы часть меня отрезали и оживили. Бог или кто, не знаю.

Я покачивался, как маятник, придерживаясь за спинку стула, и этим, наверное, раздражал Зулуса, выводил из себя. Его гордость давила, надо было пересилить, переступить через гонор ради дела, и он не мог совладать со строптивым сердцем.

– Ну так как чай? – спросил я. – Чай не вино, много не выпьешь.

Зулус порывисто поднялся из-за стола, но прошел к порогу вкрадчиво, мягко, словно лесная куничка, скрадывающая живность. У двери остановился.

– Знаешь, Павел Петрович, удочки с мужем не все вась-вась. Свекор, свекровь права качают, девке мозги компостируют, шагу не ступи. А она – девка самостоятельная… Им бы жилье сыскать. Снимать, так дорого, без штанов останешься. Муж – геолог, голь перекатная. Шляется по стране, шерстит баб, жен меняет. Где-то на стороне уже сын растет. А Танька, дура, любит его. Им бы съехать от родителей, там, глядишь, и наладится.

– А я что могу, Фёдор Иванович? Сам живу с матерью, как клопы за обоями. Грубо, но правда. По метру на человека, а остальное – книги.

– В Москве много одиноких, кому помирать пора.

– Ну и что? – не понял я сразу.

– В богадельню не хотят, родственников нет, кто бы хоть воды стакан подал. Кто его допокоит, тому и квартира по уговору..

– Не знаю, не слыхал, – сухо отказался я от продолжения разговора. Мне вдруг показалось, что меня втягивают в дурную историю.

– А я слыхал. Тайная очередь, по списку. Взятку на лапу – и шито-крыто.

– Не слыхал, не знаю…

– Прости, что время отнял.

Всколыхнулась тяжелая занавеска на проеме двери, и Зулус исчез.

12

Живое время стремительно сокращалось на моих глазах, а я напрасно проживал его, и даже торопил, выталкивал от порога, словно бы чуждаясь его присутствия. Последние песчинки ссыпались из часов, и двадцатый век, до того казавшийся бесконечным, приказал долго жить. И что мы имеем в остатке? – да лишь логическую систему сбоев… Видно что-то нарушилось Божеское, заветное, и мир пошел враскоряку, причудливо изъеденный червием. Когда-то и Зулус был пареньком природным, прилежным, а нынче похож на броневую машину, лишившуюся одного трака; елозит, вспарывая дернину, взревывая и пуская выхлопной чад, но не выбраться ему из болотного тягуна на горку, откуда открываются цветущие долины. И сила вроде бы есть, но куда ее деть? Теперь нет для Зулуса любви, но только зов крови, а мертвый человек для него – падаль и бревно, по которому жалость излишня. Может, он один такой оглашенный, причудою жизни выпавший из человечьего порядка и сейчас страдающий за всех, перенимающий на себя все вины человечества?

Да нет же, вся Россия от края и до края нынче, увы, живет по логической системе сбоев, ибо нарушился центральный нерв, хребтина искривилась, а народ не может жить без ключки подпиральной, без той самой совести, которая позволяет идти с поднятой головою, не хромая. Когда совесть выпала из оборота, оказалась излишней, скоро звено за звеном выковалась антибожеская логическая система сбоев, и народ, прикованный к ней насильно, стал исполнять дьявольский интерес. Из вольного, разлитого по просторам северной страны, он превратился в овечьи гурты, затерянные в таежных распадках и поречных долинах, и всякий обнахаленный человеченко, сумевший скоро распрощаться с совестью, подхватил кнут и стал пасти осиротевшие некормные стада. Еще живой, не пущенный под нож, он стал падалью, а значит, лишился прикровенной жалости, в которой нуждается даже самая ничтожная бессловесная скотинка. Где есть совесть, там живет жалость и хранится любовь. Главное в новом порядке – подхватить кнут и встроиться в логическую систему сбоев, что воцарилась на земле: «я начальник – ты дурак», «богатый обидел бедного, да сам же и судом грозит». Деньги стали мерою всех вещей, и воцарил дьявольский интерес. Из этого же интереса настроились церкви: сразу же, как из-под земли грибы, выросли в каждом куту, напоминая смирному, что ты раб. Неуж и церкви выставились по Руси в помощь богатому, чтобы сохранить тому деньги? Господь бичом изгонял скаредных ростовщиков из храма, нынче же они первые у алтаря со свечкою, с потупленным взором, и сквозь сморщенную кожу на гуменце, едва припорошенном курчавым волосьем, проткнулись молочные рожки, уже никого не смущающие. А сзади приторкнулся охранник с бычьей потылицей и студеным скучающим взором, своей необъятной спиной прикрывающий менялу от юрода во славу Божию, которому вдруг да и откроются какие-то смущающие небесные зовы. А у паперти поджидают милицейские мигалки и многослойные системы защиты, которые не проймет ни одна стенобитная машина, столь ухищрены они, подозрительны и опасливы, поджидая во всякую минуту каверзы и подвоха от завистливых и вовсе несчастных, кому обрыдла затхлая жизнь, кои ищут повода и места, чтобы истратить ее с последним предсмертным восторгом. Да кругом наушники и доносчики, за каждым приставлено невидимое око, и тайный соглядатай, не ведая сна, дышит за плечом каждого любомудра, который знает лекарство от хвори, именуемое совестью, и не только чует издалека, но и носит в себе как вековечный неистребимый горб.

Наворовали ведь, ушлые, набили оскомину, наелись черняшки с маслом и медом, а беленьким прикрыли наверхосытку. Система сбоев заработала, и приноровленные к ней отныне посчитали ее единственно верной. Теперь настал второй черед: как охранить награбленное. И вот тужатся, и вот сочиняют законы, от куска жирного украденного пирога отчинивая крохи человеку при погонах и при чиновном месте, ибо замаранный, на ком кровца, на ком неправедная деньга, невольно пристает к волчьей стае и уже верно служит в облавах на мирно пасущиеся истомленные овечьи стада и режет, и режет овн, не сокрушаясь уснувшей душою. И когда жизнь эта обжорная для них покажется вечной, освященной церковью и властью и самим небом, вот тут и грянет в цепи сбоев третий неминучий срыв: снова униженные и оскорбленные начнут отнимать неправедно нажитое и проливать кровь, чтобы ею опечатать всех посвященных, снова примутся мстить за собачью жизнь, выбрав себе главаря. И так из века в век идет круговорот жизни, истиха подменяются Божьи замыслы дьявольскими умыслами.

Зулус ищет места, куда бы сметнуться по своему норову, чтобы не попасть в тощее стадо под пастуший кнут. Время мести еще не настало, и он тешит в себе неутоленную мечту по воле. К кому пристанет Зулус, какие страсти закружат его и возьмут в полон, кто подберет мятежную натуру? – никто не подскажет…

Тягучие мысли – как отрава, как опойное вино, настоянное на поганых грибах, от них выгорает в груди все живое, и приступает на сердце такая тоска, что хочется по-собачьи выть, запрокинув морду в небо. Так собаки вопят, когда потеряют хозяина, ведь нет больше на всем белом свете им защиты. Что может быть горше бездомного пса?.. Многие на Руси на себе испытали это сокрушающее чувство.