По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

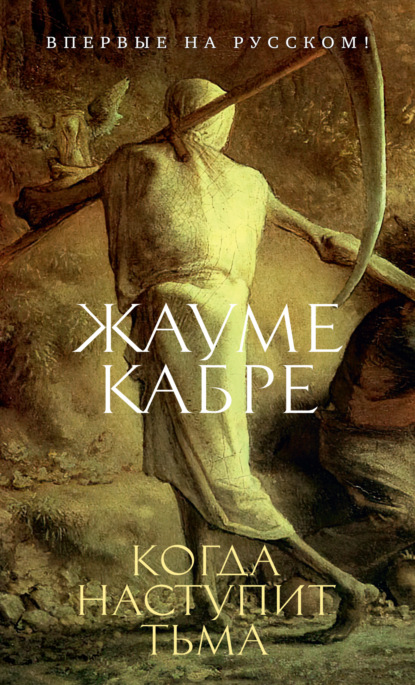

Когда наступит тьма

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Мы подтвердили, что хватит, и вышли из квартиры, оставив всхлипывающего Энрикуса на полу. Он задыхался собственными соплями и отвратительно хрипел. В каком-то смысле мы отчасти примирились со своей судьбой.

Потом мы узнали, что Энрикуса нашли мертвым через два дня после нашего прихода. Никто из нас о нем не пожалел. Даже наоборот: мы посмотрели друг другу в глаза, и у всех они радостно блестели. И все же мы решили расстаться на несколько лет, чтобы с нами не случилось чего недоброго по вине этого говнюка, мало ли что. Ну да, мы попрощались, давши типа клятву хранить молчание, и я устроился на работу в типографию.

Поэтому меня весьма озадачило, что не прошло и двух недель, как полиция явилась за мной на работу, именно тогда, когда я всерьез увлекся освоением ремесла наборщика, заинтересовавшим меня больше всего на свете. Когда Энрикус умер, радость моя была безгранична, но вскоре она угасла, потому что приходит время, когда ни ликование, ни ненависть ты поддержать в себе не можешь и равнодушие овладевает тобой; тогда все становится до лампочки, как будто живешь в непреходящем густом тумане и нет тебе в нем дела ни до смеха, ни до слез.

Молчание пролетавших мимо нас монахинь, садизм Энрикуса, тупость Игнациуса и наплевательское отношение отца начисто выхолостили из меня все желание кому бы то ни было сочувствовать. Мне не давал покоя лишь один вопрос: как так вышло, что замели меня одного. Во время процесса я увидел, что судьям и адвокатам было глубоко начихать на Энрикуса, на пролетавших мимо нас монахинь, на меня и на прочих горемык, оказавшихся за решеткой. Про соучастников никто ни разу не спросил: все провернули с такой скоростью, как будто пытались побыстрее заткнуть какую-то дырку. В качестве единственного свидетеля обвинения выступил торжествующий Игнациус, которого по распроклятой воле случая угораздило зайти навестить своего друга и учителя на следующий день после нашего визита и застать его еще живым. Подлец сдал ему меня со всеми потрохами: похоже, одного только меня. На суде никто не задавался вопросом, были ли у меня сообщники, а потому я предпочел не упоминать про Тона, Тони и Томаса. Меня приговорили к шестнадцати годам заключения с учетом каких-то отягчающих и смягчающих обстоятельств, записанных столбиком на бумажке, лежавшей перед судьей, с соответствующими им плюсами и минусами. И ни слова от моих друзей, которых как будто ветром сдуло. Эй-ты преисполнился сознания собственной важности, потому что защитил их геройским молчанием. А они, все трое, улетучились, даже не сказав ему спасибо. В штаны наложили от страха. Поэтому, когда он уже вдоволь насиделся в каталажке и надумался в одиночестве, его до крайности удивило уведомление о свидании. Если не считать адвоката по назначению, пришедшего рассказывать ему про скорую подачу апелляции и прочую ерунду, которого он даже не удостоил ответом, потому что все ему было без разницы, к нему до тех пор ни разу никто не приходил. На свободе ему удалось пожить всего несколько недель, когда он работал в типографии, и тюремное заключение повергло его в уныние, потому что решетки там были крепче, чем в приюте. Однако теперь у него появилась причина сызнова всем заинтересоваться.

– Эй, здорово.

– Здорово.

Молчание; надзирателю, стоявшему довольно далеко, их было не услышать; осужденный глядел равнодушно. А Томас говорил ему, послушай, дятел, это ж я. Тогда Эй-ты посмотрел ему в глаза и сказал, куда вы подевались? Вас-то почему не замели?

– Спасибо, что не выдал нас.

Он помолчал: вертухай проходил мимо. А когда тот немного удалился, снова взглянул другу в глаза и сказал, давай выкладывай, кто на меня настучал?

– Чего?

На другом конце стола Эй-ты улыбнулся и повторил, кто меня предал? Это был ты?

– Никто тебя не предавал. Это сволочь Игнациус застал этот мешок с дерьмом еще живым.

– Это я и так знаю. Но почему он обвинил одного меня?

– Без понятия. Эй, я не вру. – И опять повторил, как молитву: – Спасибо, что не выдал нас.

– А ты чего явился?

– Тебе жалко?

– Мне жалко, что я столько тут сижу. А вы резвитесь на воле. Ты в курсе, что ко мне до сегодняшнего дня ни разу никто не приходил?

– Для нас это было бы слишком опасно.

– Жалкие трусы.

Надзиратель опять прошел мимо. Они умолкли.

– Мне жаль, что так вышло.

– А всем остальным?

– Мы почти не виделись. Честно говоря, – последовало неловкое молчание, – я совсем недавно узнал, что тебя арестовали. Я совсем недавно узнал, что произошло.

– Так я тебе и поверил. Зачем ты пришел?

– Чтобы помочь тебе выбраться на волю.

– Ха-ха, – очень серьезно ответил заключенный. – Ты меня понял? Ха-ха.

– Эй, я тебе правду говорю. У меня есть лучший в мире план.

– Знакомая история.

– Нет, тут и вправду все продумано. Я познакомился с одним типом, который тут знает все входы и вы…

Он умолк, потому что казалось, что вертухай снова собирается подойти поближе.

– Томас, я очень и очень и очень обижен.

– Это Игнациус во всем виноват.

Оставалось семь минут до конца свидания. Пока надзиратель подпирал стену в дальнем углу, Томас шепотом рассказал, что у него была за идея. В чем состоял лучший в мире план того типа, который знал все входы и выходы как свои пять пальцев.

– А платит кто?

– Я заплачу. Мне кажется, что я перед тобой в долгу. А дела у меня идут прилично.

– А все остальные?

– Тоже денег дадут. Они в курсе.

Эй-ты притих. И после долгого молчания сказал, я думал, что мы друзья. До сегодняшнего дня от вас не было ни слуху ни духу. А я уже два года здесь гнию.

– Да-да, ты прав, ты прав… – Потом изо всех сил: – Но ведь сегодня, черт возьми, я же пришел к тебе?

– Мы все действовали сообща.

– Это понятно… Вот я и пришел теперь тебя выручать.

– Сволочи. Я… – Тут он вздохнул. – Я и сам не знаю, что бы я сделал на вашем месте.

Он сделал над собой усилие, чтобы сосредоточиться на своих мыслях, закрыв лицо руками, как будто плачет. На пять секунд.

– Да, – пробормотал он через некоторое время, – сработать это может. Но есть одно затруднение.

– Какое?

– У меня клаустрофобия.

– Выдумал тоже. Потерпишь.

– Не могу. Я не в силах ее перебороть.

– Поверь мне, это единственный способ…

– Нет. Найди другой.

Потом мы узнали, что Энрикуса нашли мертвым через два дня после нашего прихода. Никто из нас о нем не пожалел. Даже наоборот: мы посмотрели друг другу в глаза, и у всех они радостно блестели. И все же мы решили расстаться на несколько лет, чтобы с нами не случилось чего недоброго по вине этого говнюка, мало ли что. Ну да, мы попрощались, давши типа клятву хранить молчание, и я устроился на работу в типографию.

Поэтому меня весьма озадачило, что не прошло и двух недель, как полиция явилась за мной на работу, именно тогда, когда я всерьез увлекся освоением ремесла наборщика, заинтересовавшим меня больше всего на свете. Когда Энрикус умер, радость моя была безгранична, но вскоре она угасла, потому что приходит время, когда ни ликование, ни ненависть ты поддержать в себе не можешь и равнодушие овладевает тобой; тогда все становится до лампочки, как будто живешь в непреходящем густом тумане и нет тебе в нем дела ни до смеха, ни до слез.

Молчание пролетавших мимо нас монахинь, садизм Энрикуса, тупость Игнациуса и наплевательское отношение отца начисто выхолостили из меня все желание кому бы то ни было сочувствовать. Мне не давал покоя лишь один вопрос: как так вышло, что замели меня одного. Во время процесса я увидел, что судьям и адвокатам было глубоко начихать на Энрикуса, на пролетавших мимо нас монахинь, на меня и на прочих горемык, оказавшихся за решеткой. Про соучастников никто ни разу не спросил: все провернули с такой скоростью, как будто пытались побыстрее заткнуть какую-то дырку. В качестве единственного свидетеля обвинения выступил торжествующий Игнациус, которого по распроклятой воле случая угораздило зайти навестить своего друга и учителя на следующий день после нашего визита и застать его еще живым. Подлец сдал ему меня со всеми потрохами: похоже, одного только меня. На суде никто не задавался вопросом, были ли у меня сообщники, а потому я предпочел не упоминать про Тона, Тони и Томаса. Меня приговорили к шестнадцати годам заключения с учетом каких-то отягчающих и смягчающих обстоятельств, записанных столбиком на бумажке, лежавшей перед судьей, с соответствующими им плюсами и минусами. И ни слова от моих друзей, которых как будто ветром сдуло. Эй-ты преисполнился сознания собственной важности, потому что защитил их геройским молчанием. А они, все трое, улетучились, даже не сказав ему спасибо. В штаны наложили от страха. Поэтому, когда он уже вдоволь насиделся в каталажке и надумался в одиночестве, его до крайности удивило уведомление о свидании. Если не считать адвоката по назначению, пришедшего рассказывать ему про скорую подачу апелляции и прочую ерунду, которого он даже не удостоил ответом, потому что все ему было без разницы, к нему до тех пор ни разу никто не приходил. На свободе ему удалось пожить всего несколько недель, когда он работал в типографии, и тюремное заключение повергло его в уныние, потому что решетки там были крепче, чем в приюте. Однако теперь у него появилась причина сызнова всем заинтересоваться.

– Эй, здорово.

– Здорово.

Молчание; надзирателю, стоявшему довольно далеко, их было не услышать; осужденный глядел равнодушно. А Томас говорил ему, послушай, дятел, это ж я. Тогда Эй-ты посмотрел ему в глаза и сказал, куда вы подевались? Вас-то почему не замели?

– Спасибо, что не выдал нас.

Он помолчал: вертухай проходил мимо. А когда тот немного удалился, снова взглянул другу в глаза и сказал, давай выкладывай, кто на меня настучал?

– Чего?

На другом конце стола Эй-ты улыбнулся и повторил, кто меня предал? Это был ты?

– Никто тебя не предавал. Это сволочь Игнациус застал этот мешок с дерьмом еще живым.

– Это я и так знаю. Но почему он обвинил одного меня?

– Без понятия. Эй, я не вру. – И опять повторил, как молитву: – Спасибо, что не выдал нас.

– А ты чего явился?

– Тебе жалко?

– Мне жалко, что я столько тут сижу. А вы резвитесь на воле. Ты в курсе, что ко мне до сегодняшнего дня ни разу никто не приходил?

– Для нас это было бы слишком опасно.

– Жалкие трусы.

Надзиратель опять прошел мимо. Они умолкли.

– Мне жаль, что так вышло.

– А всем остальным?

– Мы почти не виделись. Честно говоря, – последовало неловкое молчание, – я совсем недавно узнал, что тебя арестовали. Я совсем недавно узнал, что произошло.

– Так я тебе и поверил. Зачем ты пришел?

– Чтобы помочь тебе выбраться на волю.

– Ха-ха, – очень серьезно ответил заключенный. – Ты меня понял? Ха-ха.

– Эй, я тебе правду говорю. У меня есть лучший в мире план.

– Знакомая история.

– Нет, тут и вправду все продумано. Я познакомился с одним типом, который тут знает все входы и вы…

Он умолк, потому что казалось, что вертухай снова собирается подойти поближе.

– Томас, я очень и очень и очень обижен.

– Это Игнациус во всем виноват.

Оставалось семь минут до конца свидания. Пока надзиратель подпирал стену в дальнем углу, Томас шепотом рассказал, что у него была за идея. В чем состоял лучший в мире план того типа, который знал все входы и выходы как свои пять пальцев.

– А платит кто?

– Я заплачу. Мне кажется, что я перед тобой в долгу. А дела у меня идут прилично.

– А все остальные?

– Тоже денег дадут. Они в курсе.

Эй-ты притих. И после долгого молчания сказал, я думал, что мы друзья. До сегодняшнего дня от вас не было ни слуху ни духу. А я уже два года здесь гнию.

– Да-да, ты прав, ты прав… – Потом изо всех сил: – Но ведь сегодня, черт возьми, я же пришел к тебе?

– Мы все действовали сообща.

– Это понятно… Вот я и пришел теперь тебя выручать.

– Сволочи. Я… – Тут он вздохнул. – Я и сам не знаю, что бы я сделал на вашем месте.

Он сделал над собой усилие, чтобы сосредоточиться на своих мыслях, закрыв лицо руками, как будто плачет. На пять секунд.

– Да, – пробормотал он через некоторое время, – сработать это может. Но есть одно затруднение.

– Какое?

– У меня клаустрофобия.

– Выдумал тоже. Потерпишь.

– Не могу. Я не в силах ее перебороть.

– Поверь мне, это единственный способ…

– Нет. Найди другой.