По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

Ваша честь

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– Постой-ка, Андреу! Это ты куда-то запропастился!

Ферран Сортс был на взводе. Пробило три, и за сто шагов от казарм уже чувствовалось, что дилижанс готов к отъезду.

– Не опоздать бы мне, Андреу.

– Не выспаться тебе сегодня.

– Это полбеды. Поспать я и верхом могу. Мне просто жаль, понимаешь; не вышло у нас с тобой в последний раз прогуляться по Рамбле.

– Ничего, Нандо. Погуляем, когда вернешься.

– Э! Послушай-ка! Как все прошло с Орлеанским-то соловьем? Представляешь, когда я сидел в гостинице, а ты все не появлялся, по лестнице спустилась сама де Флор, цветущая, как розовый букет!

– Как так? Может, она меня искала?

– Она была рассержена на камеристку, которая, уж и не знаю чем, ей не угодила. Светильник не могла зажечь. Ну, смелее! Расскажи мне про свою интрижку с де Флор!

Господи боже ты мой, как же мог Андреу за жалкие пять минут поведать другу, что влюбился в голос, что позволил телу певицы овладеть всем его существом, что он выставил себя на самое жалкое посмешище, попросив ее руки и сердца, что возомнил: раз она провела с ним ночь, то вот пожалуйста, и что ему, так сказать, пришлось постыдно ретироваться?..

– Все как по маслу, – коротко ответил он. – Но знаешь что? Я тебе лучше напишу.

– Я уж вижу. Вечно ты так, ошалелый. Держи. – Нандо достал из кармана армейского плаща клочок бумаги и протянул ему. – Я сочинил это в обществе пьянчужки-пианиста, пока дожидался тебя в гостинице.

– И что же это?

– Я положил твою «Гибель соловья» на музыку. Скажи отцу, пусть он ее сыграет.

– Спасибо, Нандо. Какой хороший подарок на память… А ты заметил, что тебе к лицу гвардейский мундир?

Оба друга рассмеялись; ими овладела та безудержная радость, которая находит, когда стараешься не расплакаться. Растрогавшись, они обнялись в потемках.

– Какой ты болван, что пошел в армию. Гёте тебе этого не простит.

– Никто не в силах совладать с фамильной традицией. Но вскоре я вернусь и заслужу прощение. А покамест – в погоню за приключениями, ведь это тоже дело благородное.

– Да еще и премьеру Галуппи[50 - Бальдассаре Галуппи (1706–1785) – итальянский композитор, автор многочисленных комических опер-буфф. Руководил капеллой собора Сан-Марко в Венеции.] пропустишь.

– Расскажешь мне о ней, когда вернусь. Кстати, вернуться я собираюсь с оперой под мышкой.

– Дай бог. Но мы же договорились, что я должен написать тебе либретто.

– Жду писем с либретто. Или поехали со мной.

– Послушай, Нандо: в армию я бы и в страшном сне не пошел. Это как в тюрьму попасть.

Сортс рассмеялся и протянул Андреу конверт, который таскал с собой всю ночь:

– Тут документы виконта Рокабруна. Ты с ним знаком?

– Нет.

– Не важно. Я должен был их передать адвокату Террадельесу. Знаешь, кого я имею в виду?

– Нет.

– Превосходно. Не понимаю, как ты умудряешься никого не знать.

– Я барселонский отшельник, – рассмеялся Андреу. – Зато у меня есть ты.

– Это точно. Гляди: Террадельес живет на улице Кукурулья. Ты ведь сможешь занести ему документы?.. Я был уверен, что увижу его сегодня, на концерте…

– По рукам.

– Не забудешь?

– Завтра обязательно этим займусь. А ты знаешь, как будет по-французски Андреу?

– Как?

– «Ква-ква».

– Сам ты, Андреу, что ни на есть форменная кваква. Жаль, не удалось мне подглядеть за вами в замочную скважину.

Оба рассмеялись и снова обнялись. У них изо рта шел пар, он преломлялся в свете смоляного факела, горевшего на углу казармы, и смешивался с туманом.

– Эх, поздно уже.

Ферран Сортс ушел не оборачиваясь. Прощание его расстроило. Ему было жальче расставаться с другом, концертами, бульварами, чем со своим семейством. Несмотря на это, ему ни разу не приходило в голову нарушить обещание пойти в армию; молодость дает тебе право шагать по жизни, выписывая различные кренделя, и даже приятно, когда есть о чем тосковать. Андреу провожал Нандо взглядом, пока друг не смешался с тенями в тумане. Тогда юноша вздохнул, быстро повернулся и пошел назад в туман и тьму, чтобы ненароком не расплакаться от переполнявших его чувств.

– Я буду часто тебе писать, Андреу! – донеслось из тумана, как из потустороннего мира.

Юноша улыбнулся, потому что ему было доподлинно известно, что Нандо совершенно не способен регулярно писать письма.

На другом конце бульвара Рамбла, за улицей Ампле, дон Рафель, уставший от измучившей его бессонницы, задремал. Ему одновременно снились два или три противоречивших друг другу сна. Его ожидало новое утро и синяки под глазами.

* * *

За десять дней до того, как Нандо Сортс вошел в казарму с комом в горле, опасаясь, что противоречившее его природе решение отправиться на военную службу его величества может оказаться роковой ошибкой; за десять дней до того, как Андреу, поэт, которого обстоятельства его жизни одновременно воспламеняли и вполне уместным образом вводили в заблуждение, поднялся вверх по переулку к своему дому; за десять дней до того, как в голове дона Рафеля, утратив ясность, перемешались навязчиво преследующие его образы двух женщин и он забылся беспокойным сном; в тот самый час, когда мадридский дилижанс отправлялся в дорогу, сопровождаемый покрикиванием, прерывистым дыханием, лошадиным ржанием и стуком колес о камни мостовой, в тот самый час, около четырех утра, на заре Дня Всех Святых[51 - Имеется в виду ночь на 1 ноября.], вдали от Барселоны, за три с лишним дня пути по рытвинам и колдобинам, в селении под названии Мура, забытом Богом и людьми, усевшись на край кровати, плакал Сизет из дома Перика. За все тридцать лет, прожитых бок о бок с бедняжкой Ремей, он ни единой ночи до сих пор не провел в одиночестве, а «когда привычка въедается в кожу, она сильнее тебя, тебе кажется, что ни жить, ни спать без этой женщины, бедняжки, невозможно». Это была ночь накануне Дня Всех Святых, и Сизет плакал и кашлял; кашель давно запустил свои когти ему в легкие, а теперь вдобавок перемешивался с горем. Никогда бы он не подумал, что так любил Ремей; а может, он и не любил ее вовсе, а просто по ней скучал. Никогда бы он не подумал, что будет так тосковать. Он свернулся под одеялом, под которым она спала; было холодно, за окном шел сильный дождь, как будто небо решило избавиться от излишней сырости, чтобы затем как подобает устроить теплые деньки, когда придет время. Сизет поглядел на тусклый огонек недавно зажженной свечи. Он почувствовал, что дрожит, и получше укрылся одеялом. Его охватил приступ кашля, и снова кольнуло в легких, вот здесь, с правой стороны, «этот кашель ко мне прилип как раз тогда, когда мы переехали жить в дом Перика, ох, если бы никогда нам этого не делать, если бы уберег Господь и святые апостолы, всему виной этот жуткий звук – шлеп», он все еще отдавался у Сизета в голове: «Шлеп!» «А теперь умерла Ремей… и ведь ничего у нее не болело». Еще в субботу она говорила ему, что надо поосторожнее с этим кашлем и что стоило бы вызвать врача: «Сизет, пусть он как следует тебя осмотрит», на что он, между приступами кашля, отвечал ей, что «сюда можно вызвать разве только ветеринара, Ремей»; «в этих краях врачей не бывает, будь проклят тот час, когда нам пришлось сюда перебраться», она же молчала и опускала глаза, как всегда, когда Сизет проклинал тот черный день, который привел их в это захолустье… В субботу Ремей была еще жива, и еще как жива. Она приготовила бульон с овощами и мясом, по своему обычаю положив в него слишком много капусты, и Сизет слышал, как она болтает с Галаной о чем-то связанном с домашней птицей, пока он, пользуясь отсутствием дождя, вышел обрезать розовые кусты, которые отцвели первыми, потому что на ветвях тех, что отличались поздним цветением, еще время от времени застенчиво распускались все новые бутоны, просто благословение Господне – эти розы!.. Если бы только не то, из-за чего все так вышло. Под вечер, когда Галана уже ушла, Ремей еще долго сидела у очага и шила, Сизет тоже сидел у очага, только не шил, а кашлял. Вот тогда Ремей и сказала про врача. Так что она тогда была еще как жива. А теперь, в канун Дня Всех Святых, ее уже похоронили. Ремей умерла у него на глазах, в овине дома Перика, когда он, хоть его и душил кашель, с гордостью созерцал недавно привитый побег китайской розы, на котором уже вскоре, как пройдут холода, появятся бутоны нового вида… Ремей умерла в воскресенье, когда вышла сказать ему, что пора идти к мессе, как делала это каждое воскресенье. «Она вышла из овина, бедняжка Ремей, боюсь, при жизни я ее мало любил, и сказала мне: „Сизет, пора“. И замолчала, и я обернулся, а она стояла и смотрела на меня, с молитвенником в руке, она, наверное, уже умерла, но еще не упала». И вот Сизет увидел, как она падает, беспомощная, словно узелок одежды, который падает на землю, беззвучно, тихо, и позвал ее: «Ремей», – и, кашляя, пошел к ней, с тоской в сердце, и закричал: «Галана, Галана!» И вот ее уже похоронили. Сизет не знал, что будет так ее оплакивать, эту смерть. Он разрыдался и снова закашлялся. Угомонившись, он услышал, как настойчиво стучит дождь по черепице и по каменным плитам овина этого покинутого дома, и понял, что эта первая ночь в одиночестве будет бесконечно долгой. Свечу зажгли совсем недавно, с нее еще не стекал воск. Ночь накануне Дня Всех Святых была дождливой и холодной, как в Муре, так и по всему периметру Пиренейских гор, промозглой на равнине Фейшес и туманной на равнинах Барселоны. Осенняя ночь тысяча семьсот девяносто девятого года от Рождества Христова, двенадцатого года правления его величества дона Карла IV[52 - Карл IV (исп. Carlos IV; 1748–1819) – испанский король (1788–1808), второй сын короля Испании Карла III и Марии Амалии Саксонской.], гори он в аду или храни его Господь, как вам будет угодно. «Шлеп».

2

С одной стороны Висента, с другой – Нельсон и Рикарда, затем маленькая Пастушка церкви Святого Юстуса, надтреснутая Августина церкви Сан-Север, Томаса с колокольни Кафедрального собора, Паскуала монастыря Святого Филиппа Нери[53 - Святой Филипп Нери (1515–1595) – католический святой, основатель конгрегации ораториан.], а через две минуты и маленький колокол церкви Санта-Моника, Карлота, созывали прихожан оглушительным и бесстрастным звоном, гордые и одинокие на вершинах своих колоколен, далекие от бед, в которых прозябали и дышали люди там, внизу, на краю жизни. Настойчивый призыв колоколов долетал до улицы Ампле и проникал сквозь запертую дверь балкона и окна дворца дона Рафеля Массо-и-Пужадеса, председателя Королевской аудиенсии провинции Барселона. Дворцом в собственном смысле слова этот дом не являлся, но назывался он именно так, и его честь был крайне заинтересован в этом, ведь в имени суть всякой вещи. И поскольку и справа и слева, и спереди и сзади все постройки на улице Ампле считались дворцами, особняк дона Рафеля Массо тоже назывался дворцом.

Донья Марианна, в мантилье[54 - Мантилья – элемент национального испанского женского костюма, длинный шелковый или кружевной шарф-вуаль, который обычно надевается поверх высокого гребня (пейнеты), вколотого в прическу, и ниспадает на спину и плечи.], с увесистым молитвенником в руке, сделала крюк, чтобы не наступить на Турка, которому необходимо было как следует отоспаться после долгого сна, и прошла мимо небольшой столовой, которая обычно использовалась для завтраков. Председатель Аудиенсии откусывал кусочек савоярди[55 - Савоярди – бисквитное печенье вытянутой плоской формы, сверху покрытое крупинками сахара.] с горячим шоколадом в тот момент, когда супруга объявила: «Я иду к мессе». В несколько жалобном тоне вышеупомянутого сообщения со всей очевидностью прозвучало: когда ты уже начнешь пошевеливаться, чтобы нам дали разрешение служить мессу в нашей часовне, сколько лет я тебя прошу. С полным ртом его честь смог произнести только «мм», что означало: не приставай, Марианна. Как только жена исчезла из виду, его честь позвонил в колокольчик, чтобы Ипполит принес ему еще савоярди.

– И еще немного шоколада, Ипполит.

– Шоколад кончился, ваша честь.

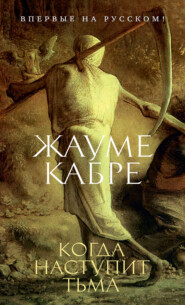

Другие электронные книги автора Жауме Кабре

Тень евнуха

4.67

4.67

Тень евнуха

4.5

4.5